Изменчивость показателей иммунореактивного трипсина в крови новорожденных детей в Тюменской области

Автор: Тупицына Л.С., Кошель Т.В., Михальчук В.В.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 1-9 т.12, 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся результаты оценки изменчивости показателей иммунореактивного трипсина в крови новорожденных детей в Тюменской области.

Здоровье, заболевания, показатели, новорожденные дети

Короткий адрес: https://sciup.org/148199281

IDR: 148199281 | УДК: 575.1:616

Текст научной статьи Изменчивость показателей иммунореактивного трипсина в крови новорожденных детей в Тюменской области

Целью выполненного исследования была оценка изменчивости показателей иммунореактивного трипсина в крови новорожденных детей в условиях Тюменской области. Эта оценка актуальна для ранней диагностики такого заболевания как муковисцидоз и в плане экологии человека.

Клинические проявления муковисцидоза были описаны у детей в 30-е годы прошлого века. Муковисцидоз (кистозный фиброз поджелудочной железы) – моногенное заболевание, наследуется по аутосомно-рецессивному типу. Занимает первое место по распространенности в группе аутосомно-ререссивных болезней. Ежегодно в России рождается 300 детей с этим заболеванием. Частота гетерозиготных носителей равна 5% (в России – 6 млн. человек). Ген, определяющий заболевание, кодирует белок CFTR (Сystik Fibrosis Transmembrane Regulator) – трансмембранный регулятор кистозного фиброза, локализуется в длинном плече 7-й хромосомы. Одна из главных функций белка CFTR – участие в действии каналов переноса ионов хлора в клеточных мембранах эндокринных желез. CFTR также играет роль регулярного белка для других ионных каналов клеточной мембраны, он участвует в регуляции внутриклеточного содержания фосфора и в функционировании ряда ферментных систем. Кроме того, CFTR принимает участие в развитии иммуновоспалительной реакции, в частности, посредством стимуляции высвобождения интерлейкина 8 и продукции медиаторов воспаления [1-4].

В настоящее время известно несколько сот разных мутаций в гене, которые разделены на 5 больших классов. I класс составляют мутации,

Людмила Сергеевна Тупицына, кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии и генетики.

Татьяна Владимировна Кошель, врач клинической лабораторной диагностики.

связанные с нарушением синтеза белка CFTR, в том числе мутация G542X. Во II класс входят мутации, связанные с аномалиями строения белка, среди которых мутация “F508. В России частота этой мутации составляет 56%. Мутации III и IV классов детерминируют нарушения экспрессии гена на уровне клеточной мембраны, при которых возникает дизрегуляция функции мембранных каналов для хлора, например, мутация G551D. При мутации IV класса нарушено функционирование каналов ионов хлора, что в особенности свойственно мутации R117H. Мутации V класса обусловливают снижение количества белка, его синтез блокирован на уровне белка-предшественника [5].

В основе патогенеза заболевания лежит изменение водного и электролитного баланса слизистых секретов экзокринных желез (поджелудочной, бронхиальных, потовых, слюнных, слезных, половых), а также желчи. Густой секрет растягивает стенки выводных протоков желез с формированием кист, а ткань железы – склерозируется (фиброз). Одним из следствий нарушения экзокринной функции поджелудочной железы является повышение в крови иммунореактивного трипсина, который является субстратом для проведения скрининга Ранние легочные изменения обычно проявляются после 5-7 недель жизни ребенка [6-8].

Для работы использовали архивный материал (2006-2008 гг.) ГЛПУ ТО “Перинатальный центр”, содержащий сведения о результатах анализов тест-бланков с кровью, взятой у новорожденных детей при проведении неонатального скрининга; данные о поле, массе, дате и месте рождения ребенка, сроке гестации. Для определения концентрации иммонореактивного трипсина (IRT) в перинатальном центре был использован флюоресцентный иммунный анализ с применением прибора DELFIA и многофункционального счетчика-анализатора VICNOR.

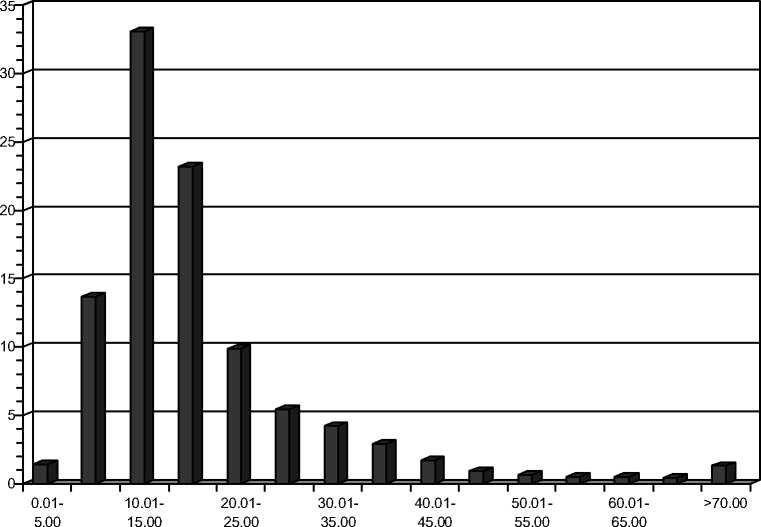

концентрация IRT (нг/мл)

Рис. 1. Распределение доношенных новорожденных детей вТюменской области по концентрации иммунореактивного трипсина (IRT) в крови (%)

Распределение доношенных новорожденных детей Тюменской области по концентрации IRT в пробах крови представлено на рис. 1. Из рисунка видно, что распределение является асимметричным. У 80 % детей уровень IRT колеблется от 5,01 до 25,0 нг/мл, у 55 % новорожденных этот показатель колеблется от 10,01 до 20,0 нг/мл. У 15 % детей концентрация IRT равна 25,01 -50,0 нг/мл и у 3 % – 50,1 -130 нг/мл.

В исследовании была проанализирована изменчивость изучаемого показателя у детей в зависимости от места рождения.

В Тюменской области можно выделить 2 разные территории: “Север” (Ханты-Мансийс- кий автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ) и “Юг” (южные административные районы области). В южной зоне расположен областной центр – г. Тюмень. Эти территории различаются по климатическим особенностям, характеру и интенсивности антропогенного воздействия на окружающую среду и человека [например, 9, 10]. “Север” – территория, где интенсивно функционирует неф-те, - и газодобывающий комплекс. “Юг” – сельскохозяйственная зона. В южных районах, по сравнению с северными городами, менее благоприятна социально-экономическая ситуация. Северные территории заселены, в основном, за

Таблица 1. Распределения иммунореактивного трипсина (нг/мл) в крови детей из разных регионов Тюменской области

|

Значения показателя |

Тюмень n =775 |

Южные города n=784 |

Северные города n=484 |

Южные районы n =193 |

Тюменский район n =393 |

Северные районы n =193 |

|

0,01-5,0 |

1,2 |

0,8 |

1,2 |

1,0 |

1,3 |

1,0 |

|

5,01-10,0 |

21,4 |

21,8 |

10,7 |

10,4 |

19,7 |

10,4 |

|

10,01-15,0 |

30,0 |

33,6 |

30,2 |

28,1 |

33,2 |

31,1 |

|

15,01-20,0 |

18,4 |

20,3 |

26,2 |

22,9 |

18,7 |

22,8 |

|

20,01-25,0 |

8,7 |

8,2 |

10,5 |

12,0 |

8,2 |

11,4 |

|

25,01-30,0 |

6,2 |

4,6 |

6,2 |

6,3 |

6,8 |

5,7 |

|

30,01-35,0 |

4,1 |

3,0 |

5,2 |

5,7 |

3,3 |

4,7 |

|

35,01-40,0 |

3,3 |

2,1 |

3,1 |

5,2 |

2,4 |

4,7 |

|

40,01-45,0 |

1,6 |

1,3 |

2,1 |

1,6 |

1,5 |

1,6 |

|

45,01-50,0 |

1,2 |

1,0 |

0,8 |

1,6 |

0,8 |

1,6 |

|

50,01-130,0 |

4,2 |

3,3 |

3,7 |

5,2 |

4,1 |

5,2 |

Таблица 2. Показатели концентрации иммунореактивного трипсина (нг/мл) у новорожденных детей в Тюменской области

Распределения IRT детей, рожденных в разных регионах Тюменской области, представлены в табл. 1. Анализ представленных данных позволил заключить, что выявленные распределения сходны в указанных экологических условиях.

Поскольку мать является для ребенка первым своеобразным экологическим пространством, изучили концентрацию IRT в зависимости от срока гестации (до срока, до 37 недель, и в срок) и массы новорожденного (табл. 2).

Уместно указать, что, по нашим данным, частота преждевременных родов не зависит от места проживания матери: одинакова как в северных, так и в южных районах области, и в среднем, равна 3,8 ± 0,4 %. Из табл. 2 понятно, что, как средние значения изучаемого признака, так и показатели его изменчивости, одинаковы у детей, рожденных в срочных и преждевременных родах, а также у новорожденных, имеющих разную массу тела. Распределение IRT у недоношенных детей не отличается от такого у детей, рожденных в срок (табл. 3).

В работе было выявлено, что число детей, входящих в группу риска по муковисцидозу (IRT более 70 нг/мл), одинаково во всех проанализированных выборках детей Тюменской области (табл. 4). Из этой группы только у трех новорожденных было диагностировано заболевание.

Таким образом, изменчивость показателей иммунореактивного трипсина у новорожденных, не определяется длительностью внутриутробного развития ребенка, а также не зависит от климатических особенностей, уровня антропогенного загрязнения и социально-экономической ситуации в регионе.

Таблица 3. Распределение недоношенных новорожденных детей вТюменской области по концентрации (нг/мл) иммунореактивного трипсина (IRT) в пробах крови

|

Концентрация |

Число |

Частота (%) |

|

0.01-5.00 |

1 |

1,3 |

|

5.01-10.00 |

5 |

6,3 |

|

10.01-15.00 |

20 |

25,3 |

|

15.01-20.00 |

19 |

24,0 |

|

20.01-25.00 |

12 |

15,2 |

|

25.01-30.00 |

4 |

5,1 |

|

30.01-35.00 |

5 |

6,3 |

|

35.01-40.00 |

2 |

2,5 |

|

40.01-45.00 |

3 |

3,8 |

|

45.01-50.00 |

1 |

1,3 |

|

50.01-55.00 |

1 |

1,3 |

|

55.01-60.00 |

1 |

1,3 |

|

60.01-65.00 |

1 |

1,3 |

|

65.01-70.00 |

1 |

1,3 |

|

> 70.00 |

3 |

3,8 |

Таблица 4. Доля новорожденных в Тюменской области в 2006-2007гг., входящих в группу риска

|

Регион |

Число обследованных |

В группе риска |

Частота (%) |

|

г. Тюм ень |

16786 |

229 |

1,4± 0,1 |

|

Тюменский район |

4496 |

74 |

1,6± 0,2 |

|

г. Ишим |

3179 |

21 |

0,7± 0,1 |

|

г. Тобольск |

4227 |

32 |

0,8± 0,1 |

|

Южные районы |

7094 |

160 |

2,2± 0,2 |

|

г. Новый Уренгой |

2970 |

44 |

1,5± 0,2 |

|

г. Ноябрьск |

2728 |

17 |

0,6± 0,1 |

|

г. Салехард |

2043 |

10 |

0,5± 0,2 |

|

Северные районы |

6349 |

100 |

1,6± 0,2 |

|

Всего по Тюменской области |

49872 |

687 |

1,4± 0,1 |

Список литературы Изменчивость показателей иммунореактивного трипсина в крови новорожденных детей в Тюменской области

- Бочков П.П. Клиническая генетика. М.: ГЕОТАР-Медиа, 2006. 480 с.

- Генетика. Учебник для вузов. Под ред. академика РАМН В.И. Иванова. М.:ИКЦ "Академкнига", 2006. 638 с.

- Капранов, Н.И. Муковисцидоз//Рос. жур. гастроэнтер., гепатол., колопроктол. 2000. Т.10/№1. С.62-66.

- Капранов Н.И. Муковисцидоз: современные аспекты диагностики и лечения/Н.И. Капранов и др.//Клиницист. 2006. №4. С.42-51.

- Фейжельсон Ж. Муковисцидоз как проблема ХХI столетия/Ж. Фейжельсон и др.//Рос. вестник перинат. и педиатрии. 2002. Т.47. Вып. 4. С. 25-29.

- Гембицкая Т. Муковисцидоз (диагностика, лечение, организация помощи больным и их семьям//Врач. 1983. Т.1. №12. С.38-41.

- Капранов Н.И. Муковисцидоз. М.: Медицина, 1997. 67 с.

- Неонатальный скрининг на муковисцидоз, галактоземию, адреногенитальный синдром. Методические рекомендации для врачей. Красноярск, 2006. 27 с.

- Зуевский В.П., Гиновкер А.Г., Павловская В.С. Экология человека. Томск, 2002. 140 с.

- Климатические и экологические основы патологии человека в Ханты Мансийском автономном округе -Югре/Т.В. Зуевская и др.//Известия Самарского научного центра РАН. Специальный выпуск "XIII конгресс "Экология и здоровье человека". 2008. Т. 1. С. 159-163.

- Тупицына Л.С. Эколого генетический мониторинг в Тюменской области. Тюмень: Изд во Тюменского государственного университета, 2008. 200 с.