Изменчивость продуктивности растений в гибридных популяциях яровой мягкой пшеницы под влиянием ядерно-цитоплазматических взаимоотношений

Автор: Мухордова М.Е., Калашник Н.А.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Генетические основы и приемы селекции

Статья в выпуске: 1 т.47, 2012 года.

Бесплатный доступ

У реципрокных гибридов F2 и F3 яровой мягкой пшеницы изучали формообразовательный процесс при взаимодействии гетерозиготного ядра с родственной и чужеродной цитоплазмой. Установлено, что продуктивность растений контролируется генотипом исходных форм, ядерно-цитоплазматическими отношениями, условиями вегетации и зависит от поколения гибридов. Выявленная сильная положительная связь между массой зерна с растения и гомеостатичностью указывает, что в одном генотипе можно сочетать показатели высокой продуктивности и адаптивности. Выход трансгрессивных генотипов, представляющих селекционную ценность, возрастает в более продуктивных популяциях, прежде всего при сочетании цитоплазмы от вида Aegilops comosa Sibth et Sm. и ядра от сорта местной селекции Лютесценс 6747.

Геном, плазмон, аллоплазматические линии, реципрокные гибриды, ядерно-цитоплазматические взаимодействия

Короткий адрес: https://sciup.org/142133270

IDR: 142133270 | УДК: 633.111:631.527.5:631.523.5:631.524.84

Текст научной статьи Изменчивость продуктивности растений в гибридных популяциях яровой мягкой пшеницы под влиянием ядерно-цитоплазматических взаимоотношений

На современном этапе селекции при создании высокоурожайных сортов возросла потребность в повышении их адаптивности и расширении генофонда. В этой связи одним из стратегических направлений становится привлечение диких видов в качестве доноров таких ценных показателей, как устойчивость к стрессорам, качество зерна и т.д. (1-4).

Отбор уникальных генотипов в расщепляющихся гибридных популяциях относится к наиболее трудоемким этапам в селекционном процессе. При этом его эффективность зависит не только от имеющегося генотипического разнообразия, но и от учета закономерностей варьирования и характера наследования признаков и свойств у гибридов (5). Особое место в теоретических исследованиях и селекционной практике занимает изучение и использование корреляций при выявлении элитных растений. Как указывал И.И. Шмальгаузен, корреляции возникают в процессе индивидуального развития, они могут перестраиваться и вновь закрепляться отбором (6-8).

Цель настоящей работы — изучить влияние ядерно-цитоплазматиче-ских взаимоотношений в расщепляющихся гибридных популяциях F2 и F 3 на примере массы зерна с растения.

Методика . В качестве объекта исследования использовали два сорта яровой мягкой пшеницы (P 1 ), 9 аллоплазматических линий (Р2) и 36 реципрокных гибридов (F2 и F3). Схема скрещивания топкроссная, тестеры — сорта Алтайская 92 и Лютесценс 6747. Аллоплазматические линии содержали цитоплазму видов Triticum и Aegilops ( T. dicoccum Schubl ev. vernal, Ae. comosa Sibth et Sm., Ae. cylindrica Host var. typical) и ядро от сортов Белорусская 12, Омская 19 и Лютесценс 232.

Полевой опыт закладывали в 1997 году. Высевали исходные сорта, аллоплазматические линии (по 40 зерен), гибриды F 1 , F2 и F3 (по 200 зерен каждой гибридной комбинации). В каждом варианте отбирали по 50 элитных растений и после уборки определяли массу зерна с растения.

В сезон вегетации в мае температура воздуха значительно превышала норму, особенно в III декаде (на 6,2 °С), осадков выпало 62 % от нормы. Июнь был достаточно прохладным (на 1,5 °С ниже нормы) с суммой месячных осадков, равной половине средней многолетней нормы. Июль оказался холодным и сухим: среднесуточная температура — на 2,6 °С ниже нормы при количестве осадков 40 % от нормы. Август характеризовался как наиболее теплый и дождливый: температура воздуха превысила среднюю многолетнюю на 1,0 °C, сумма осадков составила 166 % от нормы. Несмотря на то, что в год исследования осадков выпало всего 78 % от нормы, прохладная погода препятствовала испарению влаги, что положительно сказалось на росте и развитии растений.

При статистическом анализе вариационных рядов оценивали следующие параметры: среднюю ( X ф. ), вариансу ( о 2 ), коэффициент вариации ( Cv ) (9), коэффициент гомеостатичности (Нот) (10, 11), коэффициент наследуемости (Н2) и частоту трансгрессий (Тч) (5, 12).

Резуёътаты . Между сортами-тестерами, аллоплазматическими линиями и их гибридами F 1 , F2 и F3 были выявлены различия по продуктивности растений. Среди сортов-тестеров средний показатель составил 9,22 г, у аллоплазматических линий — 7,87 г. Лучший показатель имел сорт Лютесценс 6747 (10,28 г). У аллоплазматических линий масса зерна варьировала в широких пределах — от 6,53 до 9,66 г у форм Т. dicoccum с ядром соответственно от сортов Белорусская 12 и Омская 19.

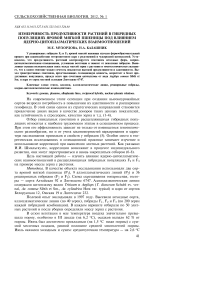

1. Продуктивность (масса зерна с растения, г) у реципрокных гибридов яровой мягкой пшеницы (г. Омск, 1997 год)

|

Скрещиваемая форма, |

F 1 |

F 2 |

F 3 |

||||||

|

цитоплазма (ядро) |

П |

1 О 1 |

X ср. |

П |

1 О I |

X ср. |

П |

О |

X ср. |

|

С о р т |

- т е с т е р А л т а й с |

к а я 92 |

|||||||

|

Triticum dicoccum (Белорусская 12) |

8,73 |

8,91 |

8,82 |

6,61 |

6,92 |

6,77 |

9,34 |

7,95 |

8,65 |

|

Aegilops comosa (Белорусская 12) |

8,34 |

7,38 |

7,86 |

10,69 |

8,55 |

9,62 |

8,92 |

7,85 |

8,39 |

|

Ae . cylindrica (Белорусская 12) |

7,94 |

7,76 |

7,85 |

7,01 |

6,71 |

6,86 |

6,75 |

7,16 |

6,96 |

|

T . dicoccum (Омская 19) |

7,65 |

6,35 |

7,00 |

7,79 |

8,05 |

7,92 |

7,01 |

7,37 |

7,19 |

|

Ae . comosa (Омская 19) |

6,65 |

6,87 |

6,76 |

7,02 |

7,89 |

7,46 |

7,47 |

8,19 |

7,83 |

|

Ae . cylindrica (Омская 19) |

8,27 |

8,26 |

8,27 |

7,22 |

8,10 |

7,66 |

8,01 |

8,28 |

8,15 |

|

T . dicoccum (Лютесценс 232) |

8,25 |

8,01 |

8,13 |

8,86 |

9,16 |

9,01 |

8,92 |

9,08 |

9,00 |

|

Ae . comosa (Лютесценс 232) |

7,95 |

7,41 |

7,68 |

8,77 |

8,13 |

8,45 |

8,08 |

7,29 |

7,69 |

|

Ae . cylindrica (Лютесценс 232) |

7,64 |

7,68 |

7,66 |

9,02 |

8,37 |

8,70 |

7,03 |

7,91 |

7,47 |

|

С о р т |

т е с т е р Л ю т |

е с ц е |

и с 6747 |

||||||

|

T. dicoccum (Белорусская 12) |

9,21 |

10,87 |

10,04 |

9,97 |

10,86 |

10,42 |

7,94 |

9,45 |

8,70 |

|

Ae. comosa (Белорусская 12) |

10,47 |

10,95 |

10,71 |

10,64 |

8,62 |

9,63 |

8,51 |

9,46 |

8,99 |

|

Ae . cylindrica (Белорусская 12) |

9,85 |

11,62 |

10,74 |

9,65 |

9,77 |

9,71 |

10,19 |

9,25 |

9,72 |

|

T . dicoccum (Омская 19) |

9,39 |

9,58 |

9,49 |

9,58 |

9,38 |

9,48 |

8,18 |

8,84 |

8,51 |

|

Ae . comosa (Омская 19) |

8,71 |

9,83 |

9,27 |

10,04 |

10,01 |

10,03 |

9,21 |

8,05 |

8,63 |

|

Ae . cylindrica (Омская 19) |

8,85 |

10,23 |

9,54 |

10,06 |

10,42 |

10,24 |

9,19 |

9,23 |

9,21 |

|

T . dicoccum (Лютесценс 232) |

10,37 |

11,49 |

10,93 |

9,48 |

9,82 |

9,65 |

9,73 |

8,47 |

9,10 |

|

Ae . comosa (Лютесценс 232) |

8,87 |

10,30 |

9,59 |

10,06 |

9,89 |

9,98 |

8,16 |

10,17 |

9,17 |

|

Ae . cylindrica (Лютесценс 232) |

8,55 |

10,04 |

9,30 |

10,53 |

10,03 |

10,28 |

8,90 |

8,78 |

8,84 |

|

^ ср. |

8,65 |

9,09 |

8,87 |

9,06 |

8,93 |

8,99 |

8,42 |

8,49 |

8,46 |

|

П р и м е ч а н и е. П — прямые, О — |

обратные скрещивания. |

||||||||

У гибридных популяций в F 1 масса зерна с растения составила 8,87 г (в прямых — 8,65, в обратных — 9,09 г ), в F2 — 8,99 г (в прямых — 9,06, в обратных — 8,93 г), в F3 — 8,46 г (в прямых — 8,42, в обратных — 8,49 г) (табл. 1). Самые высокие показатели по массе зерна с растения в F 1 демонстрировал гибрид T. dicoccum (Лютесценс 232) х Лютесценс 6747, в F2 — T. dicoccum (Белорусская 12) х Лютесценс 6747, в F3 — Ae. comosa (Белорусская 12) х Лютесценс 6747.

Продуктивность в F1 варьировала от 6,65 г у гибридов Ae. comosa (Омская 19) х Алтайская 92 до 10,47 г у Ae. comosa (Белорусская 12) х Лютесценс 6747 в прямых скрещиваниях и от 6,35 г у T. dicoccum (Омская 19) х Алтайская 92 до 11,62 г у Ae. cylindrica (Белорусская 12) х Лютесценс 6747 — в обратных. Масса зерна с растения в F2 колебалась от 6,61 г у гибридов Т. dicoccum (Белорусская 12) х Алтайская 92 до 10,69 г у Ae. comosa (Белорусская 12) х Алтайская 92 в прямых скрещиваниях и от 6,71 г у гибрида Алтайская 92 х Ae. cylindrica (Белорусская 12) до 10,68 г у Лютесценс 6747 х т. dicoccum (Белорусская 12) — в обратных. В популяции F3 масса зерна с растения также широко варьировала — от 6,75 г у гибрида Ae. cylindrica (Белорусская 12) х Алтайская 92 до 10,19 г у Ae. cylindrica (Белорусская 12) х Лютесценс 6747 в прямых скрещиваниях и от 7,16 г у гибрида Алтайская 92 х Ae. cylindrica (Белорусская 12) до 10,17 г у гибрида Лютесценс 6747 х Ae. comosa (Лютесценс 232) в обратных.

Результирующий показатель продуктивности определялся происхождением ядра, цитоплазмы и их взаимодействием у гибридной формы. Так, у гибридов F 1 в прямых скрещиваниях масса зерна с растения была меньше (8,65 г), чем в обратных (9,09 г), то есть можно говорить о тенденции гетерозисного эффекта при взаимодействии гетерозиготного ядра и цитоплазмы. В популяциях F2 и F3 эффект в зависимости от реципрокных скрещиваний был практически одинаковым. В F 1 лучшими были гибриды с цитоплазмой от T . dicoccum , в F2 — от Ae . cylindrica , в F3 — комбинации на основе цитоплазмы обоих видов ( T . dicoccum и Ae . cylindrica ).

В среднем по реципрокным формам существенно выделялись гибриды с участием местного сорта Лютесценс 6747 (независимо от направления скрещивания).

При оценке связи между массой зерна с растения и коэффициентом вариации (табл. 2) у гибридов F2 выявили отрицательную корреляцию. Она была высокой ( r = - 0,611) в обратных скрещиваниях, где анализируемые сорта выступали в качестве материнских форм. По-видимому, это обусловлено более высокой изменчивостью массы зерна с растения. Основной причиной варьирования показателя у индивидуальных растений был эффект снижения влияния цитоплазмы сортов-тестеров в обратных скрещиваниях, когда они использовались как материнские формы, на фоне благоприятных условий вегетации.

|

2. Коэффициенты корреляции между статистическими показателями и продуктивностью растений в поколениях гибридов яровой мягкой пшеницы при прямых и обратных скрещиваниях (г. Омск, 1997 год) |

||

|

Показатель |

Прямые скрещивания |

Обратные скрещивания |

|

Cv | H2 | Тч | Hom |

Cv | H2 | Тч | Hom |

|

|

П о к о л е н и е F 2 Хср . - 0,372 - 0,001 0,728 0,686 - 0,611 0,027 0,536 0,790 Cv - 0,195 - 0,100 - 0,907 - 0,439 - 0,258 - 0,934 Hom 0,166 0,441 0,344 0,331 П о к о л е н и е F 3 Хср 0,168 - 0,084 0,483 0,506 0,015 - 0,412 0,536 0,515 Cv - 0,089 0,062 - 0,736 - 0,489 0,075 - 0,845 Hom ________ - 0,008 0,273 0,190 0,203 П р и м е ч а н и е. При 5 % уровне значимости r = 0,468. |

||

В популяции гибридов F3 связь между продуктивностью и коэффициентом вариации была положительной, но очень слабой и недостоверной, что, по-видимому, объясняется снижением уровня гетерозиготности.

3. Статистические показатели в поколениях гибридов яровой мягкой пшеницы при прямых и обратных скрещиваниях (г. Омск, 1997 год)

|

Показатель |

F 2 |

F 3 |

||

|

П | |

О |

П |

1 О |

|

|

Коэффициент вариации ( Cv ), % |

31,72 |

29,17 |

28,72 |

30,72 |

|

Коэффициент наследуемости (Н2), % |

33,27 |

31,36 |

27,11 |

44,83 |

|

Частота трансгрессий (Т ч ), % |

38,44 |

39,78 |

34,56 |

33,22 |

|

Коэффициент гомеостатичности (Hom) |

0,30 |

0,32 |

0,30 |

0,28 |

|

П р и м е ч а н и е. То же, что в таблице 1. |

||||

Районирование сортов с высокой стабильностью урожаев в разных климатических условиях имеет большое хозяйственное значение. В связи с этим у изучаемых форм определили коэффициент гомеостатичности (табл. 3)

и оценили его корреляцию с продуктивностью растений. Между названными показателями была выявлена высокая корреляция, которая не зависела от направления скрещивания и поколения гибридов (хотя в F3 она все же несколько снижалась) (см. табл. 2). Полученные данные указывают на возможность сочетания в одном генотипе показателей высокой стабильности и продуктивности.

Аналогичные закономерности прослеживались по сопряженности между коэффициентами вариации и гомеостатичности (см. табл. 3), только в этом случае корреляция была отрицательной (чем меньше вариация, тем выше гомеостатичность у гибридов). Некоторое снижение степени корреляции в F3 объясняется сужением генотипического разнообразия.

Известно, что в расщепляющихся гибридных популяциях на фенотипическое проявление признака оказывает влияние как случайная, так и генотипическая изменчивость. Выявление доли последней имеет большое значение в селекционной практике. Долю генотипа в общей изменчивости массы зерна с растения мы изучали с помощью коэффициента наследуемости в широком смысле (см. табл. 3). Оказалось, что у гибридов F2 его значение составило в среднем 32,3 % и незначительно зависело от направления скрещивания. Однако при анализе конкретных гибридных комбинаций этот показатель существенно различался. К примеру, у гибрида Ae . comosa (Белорусская 12) х Лютесценс 6747 этот показатель в зависимости от направления скрещивания равнялся 61,6 и 36,5 %, у гибрида Ae . comosa (Белорусская 12) х Алтайская 92 — 22,2 и 10,8 % и т.д.

В среднем в опыте у гибридов F3 коэффициент наследуемости составил 36,0 % при весьма значительных различиях по реципрокным вариантам (в прямых скрещиваниях — 27,1 %, в обратных — 44,8 %).

Корреляция между продуктивностью растений и коэффициентом наследуемости как в F2, так и в F3 была слабой и недостоверной (см. табл. 2). В то же время отмечалась взаимосвязь между коэффициентами вариации и наследуемости у гибридов в обратных скрещиваниях, причем она была отрицательной, а в F3 — достоверной. Это можно объяснить двумя причинами — дальнейшей гомозиготизацией и влиянием естественного отбора. Кроме того, сыграл роль факт взаимодействия ядра от местных сортов с родственной цитоплазмой, поскольку в обратных скрещиваниях такие формы служили материнскими. По этой причине возрастали продуктивность и наследуемость, а вариабельность по сравнению с прямыми скрещиваниями снижалась.

В селекционной практике важным фактором служит наличие трансгрессивных форм в расщепляющихся гибридных популяциях. В наших опытах выход трансгрессий у гибридов F2 (в прямых скрещиваниях Тч составил 38,4 %, в обратных — 39,8 %) был выше, чем в F3 (в прямых скрещиваниях — 34,6 %, в обратных — 33,2 %). Наибольшим числом трансгрессивных форм характеризовались гибриды сорта Лютесценс 6747 в F2, однако в F3 у образов с участием сорта Алтайская 92 показатель был выше (см. табл. 3). В популяциях F2 заметно выделялись гибриды на основе цитоплазмы Ae . comosa , в F3 — варианты, у которых материнской формой были линии с цитоплазмой Ae . comosa , отцовской — сорт Алтайская 92 (46,0 %) и, наоборот, когда в качестве отцовской формы использовались линии с цитоплазмой от Ae . comosa , а материнской — сорт Лютесценс 6747 (33,3 %).

Оценка корреляции между массой зерна с растения и частотой трансгрессий (см. табл. 2) показала, что выход трансгрессий больше в продуктивных популяциях, причем взаимосвязь выше у гибридов F2. Так, в прямых скрещиваниях коэффициент корреляции между этими показателями составил 0,728, в обратных — 0,536. В F3 сопряженность была практически 44

равновеликой (соответственно r = 0,483 и r = 0,500).

Таким образом, анализ формообразовательного процесса в гибридных популяциях показал, что масса зерна с растения определяется особенностями исходных форм, взаимодействием ядра и цитоплазмы, условиями вегетационного периода и поколением гибридов. Высокая положительная связь между продуктивностью и стабильностью проявления признака указывает на возможность сочетания в одном генотипе показателей высокой адаптивности и урожайности. Частота трансгрессий выше у гибридов на основе ядра от сорта Лютесценс 6747 и цитоплазмы от вида Ae-gilops comosa Sibth et Sm. Проведенный генетико-селекционный анализ позволил выделить ряд перспективных форм с высокой урожайностью, полученных с привлечением чужеродной цитоплазмы.

Л И Т Е Р А Т У Р А

-

1. M u k h o r d o v a M.E., K a l a s h n i k N.A. Regularities of nuclear-plasmic relations in the genetic control of common wheat economic traits. Proc. Int. Conf. «Genetic collections, isogenic and alloplasmic lines». Novosibirsk, 2001: 87-89.

-

2. К а л а ш н и к НА, М у х о р д о в а М.Е. Изменчивость числа зерен в колосе реципрокных гибридов яровой мягкой пшеницы под влиянием генома и плазмона. С.-х. биол., 2001, 3: 58-61.

-

3. К а л а ш н и к Н.А., П о п о л з у х и н а Н.А., М и х а л ь ц о в а М.Е. Цитоплазматическая изменчивость пшеницы в селекции на адаптивность. Омск, 2005: 92.

-

4. С и л к о в а Т.А., П а л и л д о в а Н.А. Формирование продуктивности у новой серии аллоплазматических линий пшеницы под влиянием чужеродной цитоплазмы. С.-х. биол., 1987, 12: 3-5.

-

5. 3 ы к и н В.А., К а л а ш н и к Н.А. Основы комбинационной селекции самоопылите

лей в условиях Западной Сибири: Метод. реком. Новосибирск, 1984.

-

6. К у р ш а к о в а Ю.С. Корреляционный и регрессионный анализ в практическом применении. В сб.: Теория отбора в популяциях растений. Новосибирск, 1976: 49-58.

-

7. Р о к и ц к и й П.Ф., С а в ч е н к о В.К., Д о б и н а А.И. Генетическая структура популяций и ее изменение при отборе. Минск, 1977.

-

8. М у х о р д о в а М.Е. Корреляционные взаимосвязи между хозяйственно ценными признаками и продуктивностью растений в реципрокных скрещиваниях яровой мягкой пшеницы. В сб.: Научное обеспечение отрасли растениеводства в экстремальных условиях Сибири. Красноярск, 2006: 288-291.

-

9. Р о к и ц к и й П.Ф. Биологическая статистика. Минск, 1967.

-

10. А н и с ь к о в Н.И. Параметры стабильности сортов ярового ячменя в Омской области. Вопросы генетики, селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур (науч.-техн. бюл.), 1988, 5: 29-32.

-

11. X а н г и л ь д и н В.В. О генетических аспектах селекции гороха на высокую продуктивность зерна. В сб.: Генетика зерновых бобовых культур. Орел, 1971: 85-95.

-

12. М у х о р д о в а М.Е., К а л а ш н и к НА. Наследуемость хозяйственно ценных признаков в реципрокных скрещиваниях яровой мягкой пшеницы. В сб.: Деятельность академика И.И. Синягина в становлении и развитии сибирской аграрной науки. Новосибирск, 2007: 316-324.

ГНУ Сибирский НИИ сельского хозяйства Поступила в редакцию

СО Россельхозакадемии, 17 апреля 2007 года

VARIABILITY OF PLANT PRODUCTIVITY IN HYBRID POPULATIONS OF SPRING SOFT WHEAT UNDER THE INFLUENCE OF NUCLEO-

CYTOPLASMIC INTERRELATIONS

M.E. Mukhordova, N.A. Kalashnik

S u m m a r y

In reciprocal hybrids F2 and F3 of the spring soft wheat the authors studied the morphogenesis during interaction between heterozygous nuclei and allied or foreign cytoplasm. It was established, that plant productivity is determined by genotype of initial forms, nucleocytoplasmatic interrelations, conditions of vegetation and depend on generation of hybrids. The significant positive correlation was revealed between grain mass per one plant and homeostatic, that permit to combine in one genotype the indices of high productivity and adaptability. The efficiency obtaining of transgressive genotype, having selective importance, increases in more productive populations, first of all at the combination of the cytoplasm from Aegilops comosa Sibth et Sm. species and the nuclei from the variety of native breeding of Lutescence 6747.