Изменчивость размеров корневой системы и интенсивности микоризации у всходов сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) при адаптации к условиям обитания

Автор: Веселкин Д.В.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Почвенная микробиология

Статья в выпуске: 1 т.49, 2014 года.

Бесплатный доступ

Для выявления закономерностей изменчивости по признакам строения подземных органов, характеризующих выраженность реализации автономного и симбиотического способов адаптации эктомикоризных растений в подземной сфере, изучили всходы сосны обыкновенной ( Pinus sylvestris L.) из 45 естественных и искусственных местообитаний. На территории Уральского региона растения (всего 1496 образцов) отбирали в ненарушенных лесах, нарушенных (горелых) лесах, естественных и искусственных (питомники) нелесных местообитаниях с глинистыми, суглинистыми и торфянистыми почвами, а также выращивали в вегетационном опыте (в нестерильных условиях в теплице в вегетационных сосудах с торфяно-песчаной смесью и лесной дерново-подзолистой почвой в качестве инокулюма). Оценивали длину недетерминированных корней (индикатор автономной адаптации) и степень микоризации корневой системы (индикатор симбиотической адаптации). Индивидуальная вариабельность (изменчивость между особями в однородных условиях) по интенсивности микоризации оказалась выше, чем по длине недетерминированных корней. В наибольшей мере оба признака определяются экологическими условиями, складывающимися в зависимости от типа местообитания. На компоненту дисперсии, связанную с различием между группами по местообитанию, у признаков «длина корней» и «интенсивность микоризации» приходится соответственно 52 и 75 % общей дисперсии. Локальными модификациями экологических условий между местообитаниями в пределах групп местообитаний объясняется 14 % (длина корней) и 7 % (интенсивность микоризации) общей дисперсии. Соответственно только 34 и 18 % общей дисперсии указанных признаков объясняется индивидуальной изменчивостью. Представленные данные характеризуют эктомикоризный симбиоз как ценотический инструмент для увеличения разнообразия состояний подземных органов у эктомикоризных растений, действие которого выражается в качественных изменениях этих органов и определяется обилием, активностью, межвидовыми и внутривидовыми различиями микобионтов.

Корневая система, симбиоз, эктомикоризы, изменчивость, сосна обыкновенная pinus sylvestris

Короткий адрес: https://sciup.org/142133480

IDR: 142133480 | УДК: 631.466.12+582.475]:630*181.351

Текст научной статьи Изменчивость размеров корневой системы и интенсивности микоризации у всходов сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) при адаптации к условиям обитания

Основной способ реализации модификационных адаптации у многолетних растений, то есть приведения морфологического строения в соответствие с условиями окружающей среды, заключается в изменении активности роста и образования новых органов (1, 2). В подземной сфере у древесных растений, помимо этого автономного механизма, действие которого выражается в дополнительном развитии корней, происходит также симбиотическая адаптация, которая морфологически проявляется в заселении детерминированных корней эктомикоризными грибами и формировании симбиотических поглощающих органов (эктомикориза). Разнообразные эффекты эктомикоризного симбиоза давно и плодотворно исследуются. В целом признано, что формирование эктомикориз приводит к изменению физиолого-биохимических параметров состояния растений и, как правило, — к их лучшему росту, что с успехом используется в практических целях (3-8).

В настоящее время преобладают исследования микоризообразова-ния, посвященные преимущественно изучению процессов их разнообразия и организации на молекулярном и биохимическом уровнях. Но для понимания экофизиологических закономерностей приспособления эктомикоризных растений к почвенным условиям необходимо знать характер изменчивости признаков, индуцирующих соответствующие механизмы их адаптации — автономные и симбиотические. Анализ варьирования признаков — не только необходимый предварительный этап в изучении био- логических объектов, но и задача, имеющая самостоятельное значение, поскольку по характеру изменчивости можно судить об адаптивной значимости и регуляции экспрессии признака (9, 10).

Цель выполненной работы заключалась в том, чтобы на примере всходов хозяйственно важного вида древесных растений (сосна обыкновенная Pinus sylvestris L.) сопоставить степень изменчивости по признакам строения подземных органов, характеризующим выраженность автономного и симбиотического способов адаптации эктомикоризных растений.

Методика . Изучали состояние корневой системы у 4-12-месячных всходов сосны обыкновенной из 45 естественных и искусственных местообитаний (выборок) ( n ) на территории Уральского региона (2004-2007 годы). Местообитания объединялись в пять групп (I-V): I — ненарушенные леса (возраст всходов 5-12 мес, n = 7) в Пригородном районе Свердловской области (сосняк наскальный, 2006 год) и Кетовском районе Курганской области (сосняк бруснично-мелкотравно-зеленомошный, 2005 год); II — нарушенные (горелые) леса (12 мес, n = 7) в Кетовском районе Курганской области (сосняк бруснично-мелкотравно-зеленомошный, 2005 год) (11); III — естественные и искусственные (питомники) нелесные местообитания с глинистыми и суглинистыми почвами (5-6 мес, n = 9), лесные питомники в Березовском, Сысертском, Ревдинском и Первоуральском районах Свердловской области (2004 год) и в Кетовском районе Курганской области (2005 год) (12), естественные местообитания в Пригородном районе Свердловской области (2005 год); IV — естественные и искусственные нелесные местообитания c торфянистыми почвами (4-6 мес, n = 5), лесные питомники в Пригородном и Сысертском районах Свердловской области (2004 год) и естественные местообитания в Пригородном районе Свердловской области (2005 год); V — вегетационный опыт (5 мес, n = 17), сеянцы сосны выращивали в 2007 году в вегетационных сосудах в теплице на территории Ботанического сада УрО РАН (г. Екатеринбург) в смеси верхового торфа и песка при разных нормах добавочного внесения азота (в форме мочевины) и фосфора (двойной суперфосфат) при оптимальной водообеспеченности; в качестве инокулюма эктомикоризных грибов использовали гумусово-аккумулятивный горизонт дерново-подзолистой почвы сосняка черничного (13). Всего проанализировано 1496 особей (по 3050 в выборке).

В качестве легко интерпретируемого признака автономной адаптивной активности использовали общий линейный размер корневой системы, для характеристики проявления симбиотических адаптаций учитывали долю детерминированных корней, трансформированных в эктомикоризы (показатель интенсивности микоризации) (14). После фиксации в 4 % растворе формалина у каждого образца определяли суммарную длину (мм) главного и боковых недетерминированных корней 1-го и 2-го порядков, а также долю (%) корней, трансформированных в эктомикоризы. Оценивали индивидуальную (между особями) и межгрупповую изменчивость признаков.

При описании индивидуального варьирования использовали показатель относительного размаха ( R ) — отношение интерлимитного размаха для выборки (местообитания) к интерлимитному размаху, наблюдаемому во всех выборках (15): R = ( X max - X mn )/( X maxABS - X minABs ) x 100, где X max и X min — соответственно максимальное и минимальное значение в выборке, X maxABS и X minABS — абсолютное максимальное и минимальное значение, зарегистрированное во всех выборках.

Для характеристики вклада в общую изменчивость признаков ис- пользовали одно- и двухфакторный дисперсионный анализ, градациями факторов в которых считали принадлежность особи к выборке и принадлежность выборки к группе местообитаний (оба фактора рассматривали как случайные); при этом разделение дисперсии выполняли по Снедекору (16). В работе также применяли непараметрический аналог двухфакторного дисперсионного анализа — расчет рангового критерия Шейрера-Рея-Хара (17). Значимость отклонения распределения признаков от нормального оценивали по критерию Шапиро-Уилка (18).

Результаты . Подход, использованный при обработке полученных данных, позволяет разделить общую дисперсию на две или три (в зависимости от схемы анализа) компоненты: долю дисперсии, обусловленную различиями между группами местообитаний; долю, которая определяется различиями между местообитаниями (выборками) в пределах групп местообитаний (межвыборочная изменчивость) и остаточную дисперсию (ее интерпретировали как индивидуальную изменчивость).

В 58 % выборок распределение по длине корней соответствовало нормальному, в 25 % — отклонения от нормального распределения были высокозначимыми (P < 0,01), что связано, как правило, с положительными значениями асимметрии и эксцесса (отличия от нуля при P < 0,05 соответственно в 36 и 28 % выборок) (табл. 1). В большей части выборок преобладали всходы с малыми размерами корневых систем.

Распределение интенсивности микоризации соответствовало нормальному только в 1 /3 выборок; отклонения от нормальности на уровне значимости 0,01 < P < 0,05 установили в 13 % выборок, на больших уровнях — в 54 % выборок. Наблюдалась как положительная (31 % выборок), так и отрицательная (24 % выборок) асимметрия распределения по интенсивности микоризации. Преобладание особей с высоким показателем обилия эктомикоризы было характерно для лесных территорий, с низким — для нелесных местообитаний.

1. Параметры индивидуального варьирования длины корней и интенсивности микоризации у всходов сосны обыкновенной Pinus sylvestris L. в зависимости от условий местообитания (Уральский регион, 2004-2007 годы)

|

Параметр |

Группа по местообитанию |

Во всех местообитаниях |

||||

|

I |

1 II |

1 III |

1 IV | |

V |

||

|

Длина корней |

||||||

|

m , мм |

97-208 |

153-253 |

244-516 |

423-752 |

499-3214 |

97-3214 |

|

SD , мм |

30-122 |

73-121 |

92-219 |

117-276 |

225-1314 |

30-1314 |

|

As |

0,94±0,18 |

0,80±0,16 |

0,41±0,17 |

0,38±0,15 |

0,61±0,15 |

0,63±0,08 |

|

Ex |

1,35±0,61 |

0,56±0,52 |

0,36±0,42 |

- 0,30±0,14 |

0,94±0,38 |

0,69±0,21 |

|

Cv , % |

44,7±4,8 |

45,1±1,3 |

35,6±2,2 |

32,4±2,3 |

44,5±2,9 |

41,5±1,6 |

|

R , % |

5,8±1,1 |

7,5±0,8 |

11,9±1,5 |

15,0±2,2 |

52,7±5,9 |

26,0±3,9 |

|

Интенсивность микоризации |

||||||

|

m , % |

73-87 |

43-63 |

11-43 |

6-9 |

1-35 |

1-87 |

|

SD , % |

8-20 |

21-32 |

9-23 |

6-12 |

2-11 |

2-32 |

|

As |

- 1,49±0,30 |

- 0,71±0,20 |

0,27±0,23 |

2,12±0,27 |

0,93±0,19 |

0,30±0,19 |

|

Ex |

3,09±1,23 |

- 0,14±0,30 |

0,12±0,36 |

5,60±1,27 |

1,15±0,57 |

1,54±0,41 |

|

Cv , % |

18,9±2,5 |

47,4±4,6 |

59,0±7,1 |

131,2±16,6 |

79,8±10,3 |

66,8±6,4 |

|

R , % |

65,3±9,5 |

91,0±2,6 |

55,5±6,8 |

38,0±4,5 |

28,9±2,5 |

50,5±4,0 |

Примечание. Описание групп по местообитанию см. в разделе «Методика»; m — среднее арифметическое, SD — среднеквадратическое отклонение (приведены пределы варьирования значений для место-обитания/группы), As — асимметрия, Ex — эксцесс, Cv — коэффициент вариации, R — относительный размах (среднее арифметическое±стандартная ошибка среднего арифметического; учетная единица — значение параметра в выборке).

Для приближения статистических распределений к нормальному оптимальными преобразованиями служили извлечение квадратного корня (длина корней) и арксинус-преобразование (интенсивность микоризации).

Анализируя данные по индивидуальной изменчивости, следует от- метить, что на основании значений коэффициентов вариации (Cv) по шкале, предложенной Г.Н. Зайцевым (19), в 93 % выборок варьирование длины корней у особей характеризовалось как нормальное или большое, в 7 % выборок — как очень большое. Нормальное и большое варьирование интенсивности микоризации наблюдали в 58 % выборок, очень большое, сверхбольшое или аномально большое — в 42 %. Судя по значениям R, в 30 из 45 выборок выявленный размах по признаку «длина корней» не превышал 25 % его общего размаха. В отношении интенсивности микоризации имелся противоположный эффект: в 22 выборках размах составлял 25-50 % от общего, в 18 — оказался выше 50 % (51-99 %) от потенциального диапазона изменчивости признака.

Индивидуальная вариабельность признаков особи различалась в зависимости от местообитания (см. табл. 1; табл. 2, строки 1-4-я). Наибольшую изменчивость размеров корневой системы отмечали в вегетационном опыте. По интенсивности микоризации максимальную величину R выявили в условиях произрастания на лесных участках, наибольшие значения Cv оказались характерными для нелесных местообитаний. Это иллюстрировали различия, оцениваемые параметрами Cv и R . При высокой активности микоризообразования при произрастании в лесу величина отношения дисперсии признака «интенсивность микоризации» к ее средним значениям ( Cv ) меньше, при низких значениях активности микоризообразования на нелесных участках и в вегетационном опыте реализуемый диапазон изменчивости уже потенциального. В среднем индивидуальная вариабельность по интенсивности микоризации, оцениваемая двумя показателями, была выше, чем по длине недетерминированных корней (см. табл. 1 и табл. 2, строки 5-6-я).

2. Сравнение величин индивидуального варьирования длины корней и интенсивности микоризации у всходов сосны обыкновенной Pinus sylvestris L. в зависимости от условий местообитания с использованием рангового критерия Шейрера-Рея-Хара (Уральский регион, 2004-2007 годы)

|

Параметр, признак |

N |

Фактор |

Взаимодействие факторов 1 х 2 ( dF = 4) |

|

|

1 (группа по местообитанию, dF = 4) |

2 (признак, dF = 1) |

|||

|

Cv , длина корней |

45 |

12,35 (0,015) |

- |

— |

|

Cv , интенсивность микоризации |

45 |

25,70 (< 0,001) |

— |

— |

|

R , длина корней |

45 |

35,15 (< 0,001) |

- |

— |

|

R , интенсивность микоризации |

45 |

28,09 (< 0,001) |

— |

— |

|

Cv , оба признака |

90 |

14,81 (0,005) |

7,19 (0,007) |

27,45 (< 0,001) |

|

R , оба признака |

90 |

2,93 (0,570) |

33,33 (< 0,001) |

37,03 (< 0,001) |

Примечание. Приведены рассчитанные значения критерия Шейрера-Рея-Хара и их уровни значимости (в скобках); N — общее число наблюдений (учетная единица — значение параметра в выборке), dF — число степеней свободы для фактора; прочерки означают, что анализировались только однофакторные планы.

Отметим, что большая индивидуальная вариабельность размеров корневых систем у всходов сосны и степени их микоризации обусловливает необходимость значительного размера выборок при проведении анализа. В частности, если для оценки длины корней с точностью 10 % требуется измерить их у 30-190 растений, то для той же точности определения интенсивности микоризации следует сравнить 10-1300 образцов. Для точности 20 % при изучении первого из указанных признаков достаточно проанализировать 15-40 особей. Такой же объем выборки дает ту же точность при оценке интенсивности микоризации в условиях леса, но в нелесных местообитаниях необходимый размер выборки уже существенно больше — 40-300 особей.

В группах по местообитанию параметры варьирования признаков между выборками были близкими (табл. 3). Сравнение значений Cv из таблиц 1 и 3 показывает, что между особями признаки варьировали сильнее, чем между выборками. Это подтвердило определение относительной величины дисперсии, обусловливаемой изменчивостью между выборками. Так, по длине корней доля межвыборочной дисперсии от общей в разных группах составляла от 10 до 49 % (в среднем 27 %), по интенсивности микоризации — от 1 до 57 % (в среднем 20 %) (см. табл. 3). Иными словами, изменчивость обоих признаков в пределах группы по местообитанию преимущественно определяется различиями между особями, но не между выборками.

3. Изменчивость длины корней и интенсивности микоризации между выборками у всходов сосны обыкновенной Pinus sylvestris L. в зависимости от условий местообитания (Уральский регион, 2004-2007 годы)

|

Признак |

Группа по местообитанию |

||

|

I I II I |

III 1 IV |

1 V |

|

|

Длина корней |

Cv ±ошибка Cv , % 29,7±8,6 17,7±4,9 |

22,9±5,7 20,8±6,9 |

51,5±10,9 |

|

Интенсивность микоризации |

6,3±1,7 12,4±3,4 |

38,5±10,3 21,8±7,2 |

70,4±17,0 |

|

М е ж в ы б |

о р о ч н ы й компонент |

дисперсии |

|

|

(доля от полной дисперсии внутри групп), % |

|||

|

Длина корней |

21,2 10,3 |

28,5 23,3 |

49,2 |

|

Интенсивность микоризации |

7,0 3,4 |

32,6 1,2 |

56,5 |

|

Примечание. Описание групп |

по местообитанию см. в разделе «Методика». |

||

Соотношение межвыборочной и индивидуальной изменчивости в разных местообитаниях специфично. По обоим признакам межвыборочная составляющая общей изменчивости была значительной на нелесных участках с глинистыми почвами и в вегетационном опыте (35-50 %), тогда как при произрастании на лесных территориях и на нелесных участках с торфянистыми почвами она заметно меньше, особенно для признака «интенсивность микоризации» (1-7 %).

Для двух изученных признаков компонента изменчивости между группами по местообитанию оказалась основной. Размахи средних значений длины корней и интенсивности микоризации в разных группах практически не перекрывались (см. табл. 1). Значения коэффициентов вариации, характеризующих изменчивость признаков между группами местообитания (по длине корней — 95,7±50,9 %; по интенсивности микоризации — 85,8±42,7 %), свидетельствуют о «сверхбольшом» варьировании согласно упоминавшейся выше классификации.

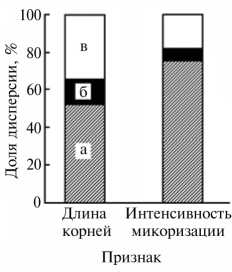

Соотношение компонент дисперсии по двум изученным признакам у всходов сосны обыкновенной Pinus sylvestris L. : а — межгрупповая, б — межвыборочная, в — индивидуальная (описание групп по местообитанию см. в разделе «Методика»; Уральский регион, 2004-2007 годы).

Компонента дисперсии, связанная с различием между группами местообитания, составляла по длине корней 52 % от общей дисперсии, по интенсивность микоризации — 75 % (рис.). Локальными различиями экологических условий между местообитаниями в пределах групп объяснялось

14 % (длина корней) и 7 % (интенсивность микоризации) общей дисперсии. Соответственно только 34 и 18 % общей дисперсии признаков определялось индивидуальной изменчивостью.

Варьирование размера корневой системы всходов и интенсивно- сти микоризации корней на любом уровне, то есть при анализе изменчивости индивидуальной, межвыборочной и между разными группами местообитаний, может быть обусловлено действием как экологических, так и генетических механизмов. Полученные в наших наблюдениях и экспериментах данные не позволяют оценить значение этих механизмов раздельно — для этого необходимы специально спланированные исследования (20, 21). В то же время для понимания закономерностей и причин изменчивости анализируемых признаков важно учитывать особенности регуляции их проявления. Образование недетерминированных (проводящих) корней осуществляется фитобионтом автономно, однако вступление в эктомикоризный симбиоз может приводить к изменению степени развития корней (22, 23). Формирование эктомикоризы определяется активностью грибов, хотя физиологическая и генетическая регуляция ми-коризообразования со стороны растения также имеет место (20, 21, 24). Факторы внешней среды способны влиять на экспрессию обоих признаков через регуляцию количества доступных энергетических и пластических ресурсов (25-30), а на микоризообразование — также посредством изменения видового состава и активности эктомикоризных грибов (3133). Именно такие значительные различия условий местообитания, связанные со степенью сформированности ценозов, в наибольшей степени детерминируют и размер корневой системы всходов, и интенсивность ее микоризации. Также вероятны генетические (популяционные) различия между растениями из разных групп местообитания по скорости роста и активности микоризообразования.

Реализованный потенциал индивидуальных симбиотических адаптаций растения в подземной сфере, определяемый внешними по отношению к особи факторами, изменяется в широком диапазоне. Индикаторный признак автономной адаптивной активности всходов менее изменчив. Из этого следует, что, независимо от внешних условий, распределение ресурсов растения в ювенильном состоянии происходит так, чтобы максимизировать эксплуатируемый объем почвы, а эктомикориза (в целом во всем рассмотренном диапазоне условий) представляет собой факультативную структуру. Однако в лесных ценозах соотношение показателей индивидуальной изменчивости по изучаемым признакам меняется на обратное. Подобный факт свидетельствует о том, что здесь эктомикоризы становятся облигатными, то есть необходимыми, конститутивными органами. Это, в свою очередь, можно расценивать как подтверждение высокой физиологической значимости эктомикоризного симбиоза в лесных местообитаниях. Представленные данные характеризуют эктомикоризный симбиоз как ценотический инструмент увеличения разнообразия состояний подземных органов у эктомикоризных растений, действие которого выражается в качественных изменениях подземных органов и определяется обилием, активностью, межвидовыми и внутривидовыми различиями микобионтов (34-36).

Таким образом, у всходов сосны обыкновенной индивидуальная вариабельность, то есть изменчивость между особями в однородных условиях, по интенсивности микоризации оказалась выше, чем по длине недетерминированных корней. В наибольшей степени значения обоих признаков определяются экологическими условиями, складывающимися в зависимости от типа местообитания. На компоненту дисперсии, связанную с различием между группами по местообитанию, у признаков «длина корней» и «интенсивность микоризации» приходится соответственно 52 и 75 % об- щей дисперсии. Локальными модификациями экологических условий между местообитаниями в пределах групп местообитаний объясняется 14 % (длина корней) и 7 % (интенсивность микоризации) общей дисперсии. Следовательно, только 34 и 18 % общей дисперсии этих признаков объясняется индивидуальной изменчивостью. В целом, на основании обсуждаемых данных эктомикоризный симбиоз следует рассматривать как ценоти-ческую адаптацию, обеспечивающую увеличение структурного разнообразия в отношении состояния подземных органов у эктомикоризных растений и приобретение лучшего соответствия между строением их поглощающего аппарата и почвенными условиями.