Изменение адаптационного потенциала организма в условиях высокогорья и субтропического климата под воздействием физических упражнений

Автор: Вондимтека Тесфайе Дессалегн, Шаов Мухамед Талибович, Пшикова Ольга Владимировна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Проблемы прикладной экологии

Статья в выпуске: 5 т.16, 2014 года.

Бесплатный доступ

В работе рассматриваются вопросы влияния условий высокогорной гипоксии и субтропического климата на адаптационные резервы организма. На основе апробированных в настоящей работе способов повышения адаптационного потенциала организма открывается путь к созданию эффективных технологий управления функциями организма в экстремальных условиях окружающей физико-химической среды.

Горная гипоксия, адаптационный потенциал, субтропический климат, физические нагрузки

Короткий адрес: https://sciup.org/148203312

IDR: 148203312 | УДК: 612.

Текст научной статьи Изменение адаптационного потенциала организма в условиях высокогорья и субтропического климата под воздействием физических упражнений

Изучение механизмов влияния высокогорных условий на организм человека продолжает оставаться одной из актуальных проблем физиологии, практическая значимость которой обусловлена, выдвигаемыми жизнью вопросами: приспособление к высокогорью вновь прибывшего контингента, адаптация человека к комбинированному воздействию гипоксической гипоксии и физической нагрузки, а также возможность осуществления на больших высотах сложных форм интеллектуальной деятельности, высотная болезнь в горах, деадаптация после спуска с гор и др.

К настоящему времени уже установлены многие закономерности формирования состояния адаптации на системном и клеточном уровнях биологической интеграции. Конечным звеном в сумме приспособительных изменений, по современным представлениям, является адаптация нервных клеток к кислородной недостаточности за счет термодинамической синхронизации ритмов энергопродукции и энергопотребления путем снижения температуры, биоэлектрической активности и нормализации кислородного режима [5-8, 10]. В результате этого нервные клетки коры головного мозга – главного органа управления в организме – надежно управляют деятельностью сердечно-сосудистой системы [9], которая обеспечивает полноценное снабжение тканей и органов кровью и, следовательно, кислородом.

Однако до сих пор влияние естественного горного климата на деятельность сердца оценивается преимущественно с помощью экспериментов на животных в лабораторных условиях, путем создания различных моделей гипоксических состояний. Без учета качественного многообразия высо-

когорного климата: усиленная солнечная радиация, высокая ионизация воздуха, резкие колебания влажности и температуры, ландшафтные и рельефные особенности, своеобразие питания и микроэлементного состава питьевой воды [2, 4 и др]. Поэтому не случайно сложилось мнение, что специфичность климатогеографических условий различных горных регионов определяет особенности развития и порой несхожесть в проявлении отдельных приспособительных реакций [4 и др.].

В данной работе использованы результаты исследования механизмов влияния естественного горного субтропического климата на адаптационные резервы организма человека и повышения их уровня с помощью физических упражнений.

Целью исследования явилось определение влияния высокогорного субтропического климата на адаптационные резервы организма и степени их повышения с помощью физических упражнений умеренной интенсивности.

МЕТОДЫ И ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Работа выполнялась в городе Бахар-Дар, расположенного в области Амхара в Эфиопии на высоте 1800 м. в условиях субтропического климата со среднегодовой температурой в диапазоне 16-21ºС с перепадами до 35ºС.

Исследование проведено с участием студентов и аспирантов факультета естественных наук Ба-хардарского университета. До начала участникам объясняли цели и задачи исследования, анкетировали физические данные (PAR-Q). Регистрировались истории здоровья и протоколировалось согласие каждого участника на проведение исследований (ACSMS, 2008). В итоге этих мероприятий были отобраны 90 добровольцев мужского пола от 22 до 28 лет, которые были разделены на три равные группы, каждая из которых состояла из 30 участников.

Исследовался эффект воздействия двух типов упражнений - аэробные нагрузки (группа 1) и игры в мяч (футбол, баскетбол, гандбол) – группа 2. Группа, которая не получала никакой нагрузки, была определена как контрольная (группа 3).

Группы 1 и 2 проходили программу тренировок три раза в неделю по 45-50 минут в течение 8 недель. Все группы поддерживали обычное пищевое поведение до завершения исследования.

Адаптационный потенциал (АП), т.е. адаптационные резервы организма, определялся по методике Р.М. Баевского [1].

АП= 0,011 (ЧП) +0,014 (САД) +0,008 (ДАД)+0,014 (возраст) +0,009 (МТ)-0,09 (Рост)-0,27, где АП – адаптационный потенциал (баллы); ЧП – частота пульса (уд/мин); САД – систолическое артериальное давление (мм рт.ст.); ДАД – диастолическое артериальное давление (мм рт.ст.); возраст – в годах; МТ – масса тела (кг); рост (см).

Согласно исследованиям Р.М. Баевского [1], чем выше численное значение АП, тем ниже уровень функциональных (адаптационных) возможностей организма человека. За точку отсчета принимается 2,11 балла, выше которого идентифицируется как напряжение механизмов адаптации, а ниже - удовлетворительный уровень адаптации. Биометрическая обработка результатов исследования проводилась по программе SPSS 20 в варианте ANOVA.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ

В условиях высоты 1800 м. и субтропического климата значение АП у 30 участников исследования (гр. 1) в среднем составило 2,14±0,04, что соответствует напряжению механизмов адаптации. В другой группе также в количестве 30 человек (гр. 2) адаптационный потенциал равнялся в среднем 2,11±0,01 баллам, что говорит о пограничном состоянии резервов здоровья. В контрольной группе (30 чел) значение АП равнялось в среднем 1,98±0,05 – близко к удовлетворительному уровню (табл.). Следовательно, постоянное нахождение в условиях высокогорной гипоксии на фоне температурного комфорта (>>0,00ºС) ослабляет механизмы резервов здоровья в организме человека, о чем говорят выявленные значения АП.

Воздействия испытуемых режимов физических упражнений привели к следующим изменениям АП в организме участников исследования. Так, в группе 1 среднее значение АП оказалось равным 1,89±0,04 - удовлетворительный уровень. В группе 2 значение исследуемого показателя равнялось в среднем 1,83±0,03 – удовлетворительный уровень адаптации. Установившиеся в этих группах в результате воздействия физических упражнений значения АП обладают высокой степенью достоверности (р<0,001). В контрольной группе происходили лишь незначительные (р>0,05) колебания АП у участников исследования.

Следует отметить, что качество сдвигов АП в организме людей второй группы (игры в мяч)

выше по сравнению с первой группой (аэробика), о чем говорят численные значения динамики АП и показателя надежности (табл.) результатов биометрического анализа.

Таблица. Изменение адаптационного потенциала организма под воздействием физической нагрузки

|

№ Группы |

Нагрузка |

До нагрузки Ма±m |

После нагрузки Ма±m |

|

1 |

Аэробика |

2,14±0,04 |

1,89±0,04* |

|

2 |

Игры в мяч |

2,11±0,00 |

1,83±0,03* |

|

3 |

Контроль |

1,98±0,05 |

1,95±0,05 |

*- р<0,001

В пользу этого говорят также соотношения участников исследования с различными уровнями адаптационных возможностей (рис. 1, 2, 3).

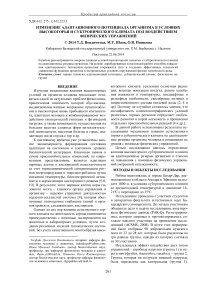

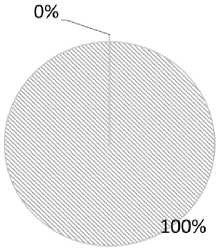

Так, до начала исследования количество молодых людей с напряжением механизмов адаптации в группе 1 (аэробика) было 62,54%. А с удовлетворительной адаптацией – 37,6%. После физических упражнений количество людей с напряжением механизмов адаптации снизилось до 7,1%, а до уровня удовлетворительной адаптации поднялись 92,9% участников исследования (рис.1).

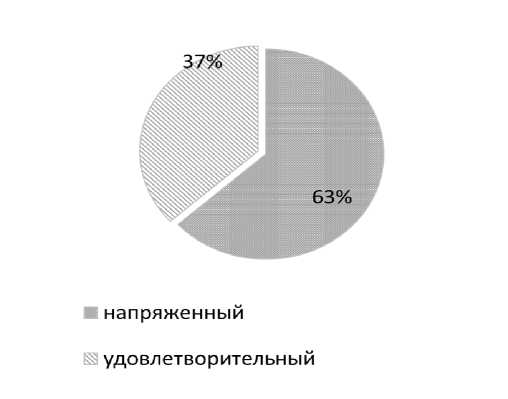

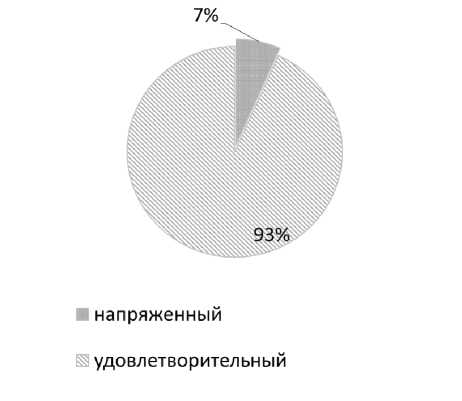

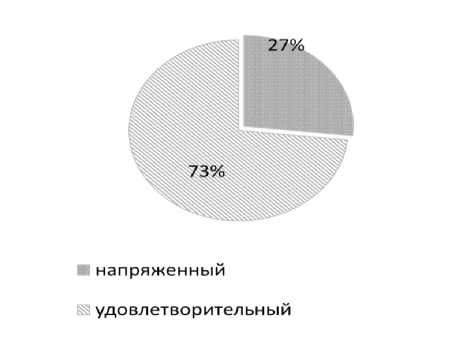

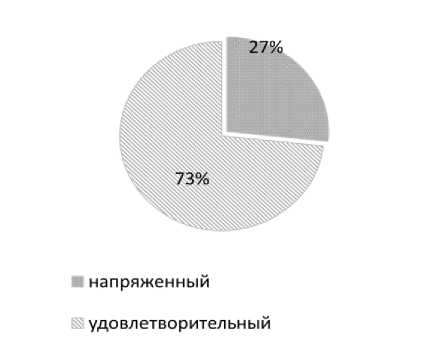

В группе 2 (игры в мяч) на удовлетворительном уровне адаптации до начала работы были 53,85% людей, а напряжение механизмов адаптации имели 46,15% участников исследования. После физических упражнений на удовлетворительный уровень адаптации перешли 100% участников исследования (рис. 2). В контрольной группе (рис. 3) соотношение участников исследования с различными уровнями адаптационных возможностей до и после физических упражнений практически не изменялось.

Таким образом, данные настоящего исследования подтверждают ранее полученные результаты [3], согласно которым само пребывание в условиях высокогорной гипоксии не способствует формированию состояния адаптации. Адаптационные резервы здоровья в организме быстро совершенствуются в импульсном режиме воздействия гипоксии [5, 8], т.к. при этом с заданной условиями нагрузки частотой в тканях происходит смена гипоксии на гипероксию и наоборот. В результате этого между уровнем активных оксидантов и формированием антиоксидантной защиты наступает динамическое равновесие [3] на клеточном уровне биологической интеграции, что по современным представлениям является основой совершенствования резервов адаптационных возможностей организма.

Действительно, как показывают результаты представленной работы, пребывание в условиях горной гипоксии привело к перенапряжению механизмов адаптации у значительной части молодых людей в целом от 26,4 до 62,5% (рис.1, 2, 3).

Рис. 1. Уровни АП в группе 1 до (А) и после (Б) физических упражнений

напряженный

■ напряженный

® удовлетворительный

S удовлетворительный

Рис. 2. Уровни АП в группе 2 до (А) и после (Б) физических упражнений

Рис. 3. Уровни АП в контрольной группе до (А) и после (Б) физических упражнений

Причинами этого могут быть избыточная легочная вентиляция («вымывает» СО2 из артериальной крови), возникающий информационный (учебный) стресс у студентов (повышает уровень АФК), субтропический климат с устойчиво высокой температурой (часть HbO2 не используется клетками). В интеграции эти факторы дают увеличение АД, сужение артериол и перегрузку сердца в 1,5-2,5 раза, уменьшение времени отдыха миокарда, нарушение доставки О2 к клеткам.

На фоне этого, как показало настоящее исследование, физические упражнения, имитирующие умеренные импульсно-гипоксические сеансы, повышают АП организма людей на 92,9% (группа 1) и 100% (группа 2). При этом разнообразные умеренные физические упражнения (например, игры в мяч) повышали адаптационные резервы организма лучше, чем умеренные, но однообразные физические нагрузки (например, аэробика).

Следовательно, адекватный уровень физической нагрузки восстанавливает и поддерживает в нормальном состоянии организм исследуемого контингента и, в том числе, важнейшую для АП кардиореспираторную систему, о чем говорят результаты настоящего исследования.

Список литературы Изменение адаптационного потенциала организма в условиях высокогорья и субтропического климата под воздействием физических упражнений

- Баевский Р.М., Берсенева А.П. Адаптационный потенциал системы кровообращения и вопросыдонозологической диагностики//Проблемы адаптации детей и взрослого организма в норме и патологии. М: ИГМИ, 1990. 172 с.

- Белошицкий П.В. и соавт. Пострадиационная реабилитация в условиях гор. Киев, 1996. 229 с.

- Герасимов А.М., Деленян Н.В. Шаов М.Т. Формирование системы противокислородной защиты организма. М. 1998. 187 с.

- Данияров С.Б. Работа сердца в условиях высокогорья. Ленинград: «Медицина», 1979. 150 с.

- Пшикова О.В. Ускоренная адаптация к гипоксии и ее функциональные механизмы. Ростов/Дон, 1999. 233 с.

- Шаов М.Т. Влияние напряжения кислорода на электрические проявления возбужденного нервного волокна//Актуальные проблемы гипоксии. Москва-Нальчик, 1995. С. 74-87.

- Шаов М.Т. Динамика напряжения кислорода и электрической активности клеток мозга в норме и при гипоксии//Патологическая физиология и экспериментальная терапия. М., 1981. С. 22-26.

- Шаов М.Т., Курданов Х.А., Пшикова О.В. Кислородзависимые, электрофизиологические и энергоинформационные механизмы адаптации нервных клеток к гипоксии: монография. Воронеж: «Научная книга», 2010. 196 с.

- Шаов М.Т., Пшикова О.В., Курданов Х.А. Нейроимпритинг-технологии управления физиологическими функциями организма и здоровьем человека при гипоксии. Воронеж: «Научная книга», 2013. 134 с.

- Shaov M.T., Pshikova O.V. The control of oxygen tension in muscle tissue using bioeffective pulse-frequency generator neyroton-01//Europen journal of natural history. № 6. 2013. Р. 15-18.