Изменение активности гликопротеидных рецепторов эритроцитов у белых крыс в состоянии стресса и их коррекция терагерцовыми волнами на частоте оксида азота

Автор: Киричук Вячеслав Федорович, Свистунов Сергей Витальевич, Андронов Евгений Викторович, Иванов Алексей Николаевич

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Физиология и патофизиология

Статья в выпуске: 3 т.7, 2011 года.

Бесплатный доступ

Целью настоящего исследования явилось изучение влияния электромагнитного излучения терагерцового диапазона на частотах молекулярного спектра излучения и поглощения оксида азота 150,176-150,664 ГГц на восстановление нарушенного состава углеводного компонента и функциональной активности гликопротеидных рецепторов эритроцитов у белых крыс, находящихся в состоянии острого иммобилизационного стресса. Исследование выполнено на 45 белых беспородных крысах, с использованием растительных лектинов. Результаты проведенной работы показали, что воздействие электромагнитных волн на указанных частотах вызывает нормализацию повышенного содержания p-D-галактозы в составе углеводного компонента и восстановление нарушенной активности гликопротеидных рецепторов эритроцитов. Заключение. Таким образом, электромагнитное излучение терагерцового диапазона способно нормализовать нарушения функциональной активности гликопротеидных рецепторов эритроцитов

Гликопротеидные рецепторы, терагерцовый диапазон, электромагнитное излучение, эритроциты

Короткий адрес: https://sciup.org/14917363

IDR: 14917363

Текст научной статьи Изменение активности гликопротеидных рецепторов эритроцитов у белых крыс в состоянии стресса и их коррекция терагерцовыми волнами на частоте оксида азота

Введение. Реологические свойства крови зависят от функционального состояния эритроцитарной мембраны. Агрегация эритроцитов у практически здоровых людей обеспечивается наличием в углеводном компоненте гликопротеидных рецепторов β-D-галактозы и в меньшей степени N-ацетил-D-глюкозамина и N-ацетил-нейраминовой (сиаловой) кислоты [1]. Изменение состава и гистотопографии терминальных углеводных остатков гликоконъюгатов рецепторов цитомембран, внутриклеточных включений, основного межклеточного вещества, волокнистых мембранных структур тканей — одно из наиболее ранних проявлений развивающегося патологического процесса.

Для коррекции нарушений реологических свойств крови в настоящее время используется широкий спектр препаратов, однако фармакотерапия всегда сопровождается возникновением различной степени выраженности побочных эффектов, поэтому ведется интенсивный поиск новых немедикаментозных методов лечения. Перспективным с точки зрения поставленной задачи является использование электромагнитного излучения миллиметрового и субмиллиметрового, в том числе терагерцового диапазона частот.

В связи с этим целью настоящего исследования являлось изучение влияния электромагнитного облучения волнами терагерцового диапазона на частотах оксида азота на изменение нарушенного состава углеводного компонента и функциональной активности гли-копротеидных рецепторов эритроцитов у белых крыс в состоянии острого иммобилизационного стресса.

Методы. Проводилось изучение образцов крови 45 белых беспородных крыс-самцов массой 180– 220 г. Экспериментальные животные содержались в стандартных условиях вивария на обычном пищевом рационе. Эксперименты на животных проводились в соответствии с требованиями Женевской конвенции «International Guiding Principles for Biomedical Research Involving Animals» (Geneva, 1990).

В качестве модели нарушения внутрисосудистого компонента микроциркуляции использовалась 3-часовая иммобилизация животных в положении на спине.

Облучение животных ТГЧ-волнами на частотах МСИП оксида азота 150,176–150,664 ГГц проводилось малогабаритным аппаратом КВЧ «Орбита» (ОАО ЦНИИИА, Россия). Облучатель располагался на расстоянии 1,5 см над поверхностью тела животного над областью мечевидного отростка грудины. Мощность излучения генератора равнялась 0,7 мВт, а плотность мощности, падающей на участок кожи размером 3 см2, составляла 0,2 мВт/см2. Доза облучения определялась плотностью мощности, падающей на кожу, и суммарным временем облучения. Облучение животных проводили в течение 30 мин.

Забор крови осуществлялся пункцией правых отделов сердца. В качестве стабилизатора использовали раствор гепарина в дозе 40 ЕД/мл.

Состав углеводного компонента гликопротеидных рецепторов эритроцитов определялся при помощи

Адрес: 410012, Саратов, ГСП, ул. Б. Казачья, 112.

Тел.: (845-2) 66-97-57.

селективных белков — лектинов [1]. Связывание лектинами гликопротеидных рецепторов вызывает агрегацию форменных элементов крови, в том числе эритроцитов, то есть по параметрам лектин-индуци-рованной агрегации можно судить о функциональной активности гликопротеидных рецепторов [1].

Индекс агрегации эритроцитов определяли путем изменения вязкости крови при скоростях сдвига 20 и 100 с –1 при помощи ротационного вискозиметра АКР-2. Определение вязкости крови у всех животных проводилось на стандартизированном гематокритном показателе — 32%. Индекс агрегации эритроцитов определяли путем деления вязкости крови при скорости сдвига 20 с1 на вязкость крови при скорости сдвига 100 с1. В качестве индукторов агрегации использовались растворы растительных лектинов: лектин (агглютинин) зародышей пшеницы — избирательно взаимодействует с N-ацетил-D-глюкозамином и сиаловой кислотой; конканавалин A — с D-маннозой; и фитогемагглютинин-P — преимущественно с β-D-галактозой [1]. При исследовании агрегации эритроцитов к 800 мкл крови после минутного термостатирования при 370С добавляли лектины по 25 мкл раствора концентрацией 32 мкг/мл. При исследовании лектин-индуцированной агрегации эритроцитов рассчитывали как абсолютное изменение индекса агрегации эритроцитов, так и относительную величину его изменения, выраженную в %, при этом за 100% принимали индекс агрегации эритроцитов у животных данной группы без добавления лектинов.

Исследование проведено на трех группах животных по 15 особей в каждой: 1-я группа — контрольная — интактные, 2-я группа — в состоянии иммо-билизационного стресса, 3-я группа — крысы-самцы, подвергшиеся острому иммобилизационному стрессу и впоследствии облученные электромагнитными волнами ТГЧ-диапазона на частотах молекулярного спектра излучения и поглощения оксида азота 150,176–150,664 ГГц.

Статистическую обработку полученных данных осуществляли при помощи программы Statistica 6.0. Проверяли гипотезы о виде распределений (критерий Шапиро — Уилкса). Большинство полученных данных не соответствовали закону нормального распределения, поэтому для сравнения значений использовался U-критерий Манна — Уитни.

Результаты. В результате проведенных исследований у интактных белых крыс-самцов нами обнаружено статистически достоверное изменение индекса агрегации эритроцитов при добавлении к образцам крови фитогемагглютинина-Р и конконавалина-А, что свидетельствует о наличии в составе гликопротеид-ных рецепторов эритроцитов β-D-галактозы и маннозы. У интактных животных не отмечается изменение индекса агрегации эритроцитов при добавлении к образцам крови лектина зародышей пшеницы (WGA), что указывает на отсутствие в составе углеводного компонента гликопротеидных рецепторов эритроцитов белых крыс N-ацетил-D-глюкозамина и сиаловой кислоты (табл. 1.).

В ходе острой стресс-реакции у крыс-самцов происходит статистически достоверное увеличение ин-

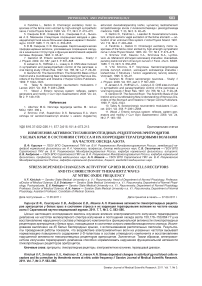

Таблица 1

Изменение индекса агрегации эритроцитов у крыс-самцов в состоянии острого иммобилизационного стресса и облучения волнами терагерцовой частоты молекулярного спектра излучения и поглощения оксида азота 150,176-150,664 ГГц на фоне стресса

|

Группа |

||||

|

Показатель |

Контроль |

Острый иммобили-зационный стресс |

Острый стресс совместно с облучением в течение 30 мин |

|

|

§ со 0) Q_ о X |

Без лектинов |

1.31 (1.29;1.35) |

1.44 (1.43; 1.46)–Z =3.55;– p1=0.0003811 |

1.35 (1.33; 1.36)–Z =1.85;– p =0.064023;–Z =13.33;– 1 p2=0.0008281 |

|

Фитогемагглютинин -Р |

1.39 (1.34; 1.40) |

1.60 (1.58; 1.65)–Z =3.77;– p1=0.0001571 |

1.42 (1.39; 1.45)–Z =2.00;– p =0.045155;–Z =13.77;– 1 p2=0.0001257 |

|

|

Лектин зародышей пшеницы (WGA) |

1.32 (1.29; 1.35) |

1.44 (1.43; 1.46)–Z =3.55;– p1=0.0003811 |

1.35 (1.33; 1.36)–Z =1.85;– p =0.064023;–Z =13.25;– 1 p2=0.001152 2 |

|

|

Конканавалин-А |

1.35 (1.34; 1.38) |

1.47 (1.46; 1.49)–Z =3.67;– p1=0.0002461 |

1.37 (1.35; 1.38)–Z =1.05;– p =0.289919;–Z =13.55;– 1 p =0.0003281 |

|

П р и м еч а н и е : в каждом случае приведены средняя величина (медиана – Ме), нижний и верхний квартили (25%; 75%) из 15 измерений: Zбл, pбл –по сравнению с пробами без добавления лектинов; Z1, p1 –по сравнению с группой контроля; Z2, p2 –по сравнению с группой животных в состоянии стресса.

декса агрегации эритроцитов как при добавлении к образцам крови лектинов, так и без добавления последних (см. табл. 1). Это свидетельствует о повышении функциональной активности гликопротеидных рецепторов эритроцитов, что и вызывает увеличение их агрегационной способности. Для изучения изменений состава углеводного компонента гликопроте-идных рецепторов вычислялась относительная величина агрегации эритроцитов (в %) при добавлении различных лектинов. Как видно из данных, представленных в табл. 2, статистически достоверно изменяется только агрегация эритроцитов, индуцированная фитогемагглютинином-Р. Представленные данные свидетельствуют о том, что при остром иммобилил-зационном стрессе в составе углеводного компонента гликопротеидных рецепторов эритроцитов белых крыс-самцов происходит увеличение содержания β-D-галактозы. При этом количество D-маннозы остается на постоянном уровне и не обнаружено появления в углеводном компоненте гликопротеидных рецепторов эритроцитов N-ацетил-D-глюкозамина, сиаловой кислоты.

Установлено, что ТГЧ-облучение на частотах МСИП оксида азота 150,176–150,664 ГГц в течение 30 минут животных, находящихся в состоянии острого иммобилизационного стресса, способствует восстановлению в углеводном компоненте глико-протеидных рецепторов эритроцитов содержания β-D-галактозы, так как данные, представленные в таблицах 1 и 2, свидетельствуют о том, что происходит восстановление индекса агрегации эритроцитов без добавления лектинов, а также частичная нормализация указанного индекса при добавлении фитогемагглютинина-Р, при этом происходит нормализация относительной величины фитогемагглюти-нин-индуцированной агрегации эритроцитов.

Обсуждение. Конформация и активность гли-копротеидных рецепторов на мембранах клеток крови не постоянны и могут изменяться при различных воздействиях [1]. На мембранах эритроцитов показано наличие функционально активных α- и β-адренорецепторов. Работа этих рецепторов сопряжена с деятельностью трех типов вторичных посредников: аденилатциклазы, метаболитов фосфатидилинозитола и ионов кальция. Показано [2], что адреномиметики, в частности норадреналин и адреналин, и глюкокортикоиды, стимулируют агрегацию эритроцитов. Доказано, что при связывании катехоламинов с α2-адренорецепторами последующее снижение активности системы цАМФ-аденилатциклаза

Таблица 2

Изменение лектин-индуцированной агрегации эритроцитов у крыс-самцов в состоянии острого иммобилизационного стресса и облучения волнами терагерцовой частоты молекулярного спектра излучения и поглощения оксида азота 150,176-150,664 ГГц на фоне стресса

|

Показатель |

Группа |

|||

|

Контроль |

Острый иммобилизационный стресс |

Острый стресс совместно с облучением в течение 30 мин |

||

|

< |

Фитогемагглютинин -Р |

5.56 (3.88; 6.67) |

10.45 (9.03;13.79)– Z1=3.17;–p1=0.001499 |

5.28 (4.41; 7.24)–Z =0.37;– p =0.705457;–Z =12.19;– 1 p2=0.0283266 |

|

Лектин зародышей пшеницы (WGA) |

0.00 (0.00; 1.53) |

0.00 (0.00; 0.00)– Z1=1.13;–p1=0.256840 |

0.00 (0.00; 0.00)–Z =0.37;– p =0.705457;–Z =10.75;– 1 p2=0.4496292 |

|

|

Конканавалин-А |

2.68 (1.50; 4.61) |

2.06 (0.69; 2.80)– Z1=1.88;–p1=0.058783 |

1.51 (1.47; 2.19)–Z =1.62;– p =0.104111;–Z =10.22;– 1 p =0.8205296 |

|

П р и м еч а н и е : в каждом случае приведены средняя величина (медиана – Ме), нижний и верхний квартили (25%; 75%) из 15 измерений: Z1, p1 – по сравнению с группой контроля; Z2, p2– по сравнению с группой животных в состоянии стресса.

способствует стимулированию мембранных кальциевых каналов и входу ионов кальция [3]. Вероятно, накоплением в эритроцитах ионов кальция и объясняется изменение конформации гликопротеидных рецепторов эритроцитов у белых крыс, находящихся в состоянии острого иммобилизационного стресса. Это выражается в увеличении β-D-галактозы в составе углеводного компонента и повышении их активности. В конечном итоге вследствие избыточного поступления катехоламинов и глюкокортикостероидов в кровь происходит повышение ее вязкости.

Установлено, что терагерцовое облучение на частотах молекулярного спектра излучения и поглощения оксида азота 150,176–150,664 ГГц вызывает нормализацию содержания β-D-галактозы в составе углеводного компонента и восстановление активности гликопротеидных рецепторов эритроцитов.

Известно, что процесс агрегации тромбоцитов и эритроцитов представляет собой крайне сложную систему клеточных биохимических реакций, которые осуществляются в тесном взаимоотношении с мембраной клеток. Возможные конформационные перестройки мембраны эритроцитов и тромбоцитов, изменения взаимного расположения ее компонентов и гидратации мембранных белковых структур, несомненно, могли оказать значительное влияние на их агрегацию [4].

Одним из возможных механизмов антиагрегантного действия электромагнитного облучения тера-герцового диапазона на частотах МСИП оксида азота 150,176–150,664 ГГц может являться изменение рецепторного аппарата эритроцитов и тромбоцитов по механизму, предложенному для КВЧ-диапазона [4]. Его суть заключается в непосредственной индукции облучением электромагнитыми волнами миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов изменений гидратации гликопротеидных комплексов, а так же конформациии гликопротеидных рецепторов и ассоциированных с ними участков мембраны. Нарушения фитогемагглютинин — индуцированной агрегации эритроцитов могут быть связаны как со снижением экспрессии данных рецепторов, так и с изменением их активности, вероятно, за счет изменения их положения в фосфолипидном бислое мембраны или степени гидратации и связанной с этим конформации. Подобные изменения, безусловно, имели бы ингибирующий эффект на агрегацию, что подтверждается проведенными исследованиями рецепторного аппарата клеток крови. Учитывая тот факт, что в результате наших исследований не обнаружено изменения содержания маннозы в составе гликопротеидных рецепторов эритроцитов более вероятно, что под действием электромагнитного облучения на указанных частотах происходят именно конформационные изменения рецепторов при постоянном их количестве.

Экспериментальные исследования свидетельствуют о том, что облучение белых крыс-самцов, находящихся в состоянии иммобилизационного стресса, электромагнитными волнами терагерцового диапазона на частотах молекулярного спектра излучения и поглощения оксида азота 150,176–150,664 ГГц приводит к стимуляуции продукции оксида азота, что вызывает снижение концентрации катехоламинов и глюкокортикостероидов. Изменением баланса медиаторов стресс-реализующих и стресс-лимитирующих систем возможно и объясняется нормализующее влияние облучения указанной частоты на агрегационную активность эритроцитов.

Заключение. Таким образом, установлено, что электромагнитное облучение терагерцового диапазона на частотах молекулярного спектра оксида азота 150,176–150,664 ГГц способно нормализовать нарушения функциональной активности гликопро-теидных рецепторов эритроцитов восстановлением состава их углеводного компонента за счет содержания в них β-D-галактозы, что препятствует агрегации эритроцитов и дает возможность нормализовать реологические свойства крови при постстрессорных состояниях.

Список литературы Изменение активности гликопротеидных рецепторов эритроцитов у белых крыс в состоянии стресса и их коррекция терагерцовыми волнами на частоте оксида азота

- Киричук В.Ф., Воскобой И. В. Влияние пектинов на агрегацию нейтрофилов и эритроцитов здоровых людей//Цитология. 2004. Т. 46, № 3. С. 151-154.

- Петроченко А. С. Реологические эффекты некоторых применяемых в клинике лекарственных препаратов (адре-номиметиков, ингибиторов фосфодиэстеразы, гормонов и других): автореф. дис.... канд. мед. наук. СПб., 2006. 24 с.

- Маймистова А. А. Анализ действия гормонов и их синтетических аналогов на микрореологические свойства эритроцитов//Регионарное кровообращение и микроциркуляция. 2007. Т. 6, № 2 (22). С. 18-23.

- Киричук В.Ф. Микроциркуляция и электромагнитное излучение ТГЧ-диапазона. Саратов: Изд-во СарГМУ, 2006. 391 с.