Изменение биоэлектрической активности коры головного мозга детей 8–12 лет после интервальной гипоксической тренировки

Автор: Иванов А.Б., Борукаева И.Х., Кипкеева Т.Б., Шокуева А.Г., Искандарова Ю.В., Нажмудинова З.Х.

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 1, 2025 года.

Бесплатный доступ

Период раннего пубертата сопровождается значительными когнитивными, физическими и эмоциональными нагрузками, что требует поиска методов оптимизации функционального состояния мозга. Интервальная гипоксическая тренировка (ИГТ) активирует адаптационные механизмы, обусловленные гипоксией индуцируемым фактором-1 (HIF-1), что способствует увеличению кислородной емкости крови, улучшению энергообразования и кровоснабжения мозга. Цель. Изучение особенностей изменений биоэлектрической активности коры головного мозга детей 8–12 лет в процессе адаптации к гипоксии в ходе нормобарической ИГТ. Материалы и методы. В исследовании приято участие 95 мальчиков 8–12 лет (50 – основная группа, прошедшая ИГТ, 45 – группа сравнения). Перед курсом ИГТ проводился гипоксический тест (вдыхание смеси с 10–14 % O₂ в течение 10 мин) с мониторированием SaO2, ЧСС, АД, времени восстановления сатурации. ИГТ включала чередование периодов гипоксии и нормоксии: 5 дней – 13 % O2, 5 дней – 12 % O2, 5 дней – 11 % O2. Биоэлектрическая активность мозга регистрировалась электроэнцефалографом «Компакт-нейро ЭЭГ» (16 отведений, система «10–20») в покое и при функциональных нагрузках. Результаты. Гипоксический тест выявил, что при вдыхании смеси с 12 % O2 уровень SaO2 снижался до 85 % с восстановлением до 97 % в течение первой минуты восстановительного периода, что свидетельствовало о развитии субкомпенсированной гипоксии, способствующей активации адаптационных механизмов организма. После ИГТ повысились индекс и амплитуда альфаи бетаритмов, снизились индекс тетаи дельта-ритмов, а также улучшились реакции на функциональные нагрузки, что свидетельствует о повышении уровня бодрствования и активности нейронных сетей. Субъективное улучшение концентрации внимания, памяти, качества сна и снижение тревожности указывают на улучшение нейропластичности и функционального состояния мозга. Выводы. Полученные данные демонстрируют перспективность использования ИГТ для повышения устойчивости мозга к нагрузкам, а также для улучшения адаптивных возможностей центральной нервной системы.

Электроэнцефалограмма, нормобарическая интервальная гипоксическая тренировка, функциональная активность головного мозга, дети 8–12 лет

Короткий адрес: https://sciup.org/14132976

IDR: 14132976 | УДК: 612.084 | DOI: 10.34014/2227-1848-2025-1-68-79

Текст научной статьи Изменение биоэлектрической активности коры головного мозга детей 8–12 лет после интервальной гипоксической тренировки

Введение. Одним из основных методов оценки зрелости разных отделов ЦНС, отражающим функциональную активность нейронов коры головного мозга, является электроэнцефалография (ЭЭГ) [1]. Созревание различных отделов центральной нервной системы (ЦНС)

сопровождается изменениями в биоэлектрической активности головного мозга, которые тесно связаны с возрастом обследуемых. Несинхронное созревание корковых и подкорковых отделов ЦНС и их различный вклад в формирование ЭЭГ отражаются в особенностях распределения биоэлектрической активности головного мозга у детей 8–12 лет [2], выявлением которых занимался ряд авторов [3, 4].

Высшая нервная и психическая деятельность, активно развивающаяся в период раннего пубертата, оказывает значительное влияние на общее состояние организма. Улучшается работа подкорковых структур, отвечающих за вегетативные процессы, которые все больше подчиняются коре больших полушарий [5]. Значительная когнитивная, физическая и эмоциональная нагрузка, имеющая место в этом возрасте, обусловливает крайнюю актуальность поиска различных методов, усиливающих функциональную активность головного мозга.

Нормобарическая интервальная гипоксическая тренировка (ИГТ) эффективно применяется для лечения различных заболеваний [6, 7]. Рядом авторов было выявлено влияние ИГТ на биоэлектрическую активность коры головного мозга у детей, больных бронхиальной астмой и хроническим обструктивным бронхитом [8].

Известно, что физиологические реакции на гипоксию регулируются зависимыми от гипоксией индуцируемого фактора-1 сигнальными путями, однако интенсивность и продолжительность гипоксического воздействия могут влиять на активацию различных механизмов [9]. Поэтому важно учитывать, что пациенты могут по-разному реагировать на одинаковые гипоксические условия, что подтверждается различиями в уровнях эндогенной гипоксии и изменении показателей SаO 2 . Адаптационная реакция организма на гипоксию определяется текущим физиологическим состоянием, а также индивидуальной чувствительностью к дефициту кислорода, которая зависит от генетических факторов, возраста и эпигенетических особенностей [10]. Поэтому содержание кислорода в гипоксической газовой смеси необходимо подбирать строго индивидуально, принимая во внимание функциональные возможности организма пациента в момент проведения процедуры.

Исследования С.И. Сороко, С.С. Бекша-ева и Ю.А. Сидорова показали, что способ- ность человека адаптироваться к различным факторам определяется особенностями саморегуляции, устойчивостью и пластичностью нейродинамических процессов, которые отражаются в исходных характеристиках ЭЭГ [11]. Поэтому воздействие на биоэлектрическую активность коры головного мозга для усиления защитно-приспособительных реакций при ИГТ, приводящих к улучшению кровоснабжения и повышению функциональной активности головного мозга, остается актуальным в наши дни.

Цель исследования. Выявить особенности изменений биоэлектрической активности коры головного мозга у детей 8–12 лет при адаптации к интервальной нормобарической гипоксии.

Материалы и методы. Было обследовано 95 здоровых детей мужского пола в возрасте 8–12 лет (средний возраст составил 10,63±0,14 года). Основную группу составили 50 детей, которые прошли курс ИГТ. Группу сравнения составили 45 детей, сопоставимых по возрасту и полу, которые не проходили ИГТ. Для регистрации биоэлектрических потенциалов коры головного мозга использовался электроэнцефалограф «Компакт-нейро ЭЭГ» («Нейротех», Россия, 2024) с 16 отведениями по международной системе «10–20». Измерения проводились в затылочных (О1, О2), центральных (С), теменных (Р3, Р4), лобных (F3, F4) и височных (Т3, Т4) долях мозга в покое и при функциональных нагрузках с открыванием и закрыванием глаз, фотостимуляции (при воздействии ритмичного светового раздражения вспышками света с частотой от 1 до 50 Гц), звуковой стимуляции (воспроизведение звуковых щелчков через наушники) и гипервентиляции (глубокие и частые вдохи и выдохи в течение 3–5 мин). Анализировались выраженность, регулярность и топографическое распределение основных ритмов ЭЭГ, а также наличие очаговых изменений и эпилептиформной активности до начала курса интервальной гипоксической тренировки и после его завершения в условиях нормоксии.

Гипоксическая смесь подавалась от аппарата OXYTERRA (Россия). Гипоксическая тренировка проводилась в режиме чередования пятиминутного воздействия гипоксической смеси с пятиминутным интервалом вдыхания воздуха с 20,9 % кислорода на протяжении 4 подходов. Гипоксический тест заключался во вдыхании газовой смеси с 10–14 % содержанием кислорода в течение 10 мин с фиксацией уровня SаO2, скорости падения сатурации и скорости ее восстановления до исходных величин. До и сразу после завершения гипоксического теста в условиях нормоксии определялось артериальное давление по методике Короткова автоматическим тонометром Omron M2 Comfort (Япония). По результатам теста в первые 5 дней дети дышали гипоксической смесью с 13 % О2, затем 5 дней – с 12 % О2 и последние 5 дней – с 11 % О2.

Все участники перед началом исследования были проинформированы о методике проведения нормобарической ИГТ, о показаниях и противопоказаниях. Проводимое исследование получило одобрение этического комитета ФГБОУ ВО КБГУ им. Х.М. Бербекова (протокол № 16/8 от 21.09.2024).

Для статистической обработки использовались программы Microsoft Excel и Statistica 6,0 для Windows. Вариационные ряды оценивались на нормальность распределения с помощью теста Шапиро – Уилка (критерий Шапиро – Уилка, р>0,05). Анализ распределения значений показал, что выборки происходили из генеральных совокупностей, имеющих нормальное распределение. Для оценки статистической значимости различий использовали t-критерий Стьюдента. При сравнении независимых выборок использовался непарный (двухвыборочный) критерий Стьюдента, а при сравнении связанных выборок (до и после гипоксической тренировки) – парный t-критерий Стьюдента. Все численные данные представлены как среднее арифметическое значение и стандартная ошибка среднего (М±m). Различия считались статистически значимыми при р<0,05.

Результаты и обсуждение. Проведенные исследования показали, что у детей 8–12 лет в условиях нормоксии доминирующим на ЭЭГ являлся альфа-ритм. Максимальные значения его индекса регистрировались в левой затылочной области (56,64±1,05 %), минимальные – в правой фронтальной области (35,22±1,13 %). Такое же распределение имела и амплитуда альфа-ритма (58,36±1,46 мкВ в О1 и 34,16±0,52 мкВ в F1).

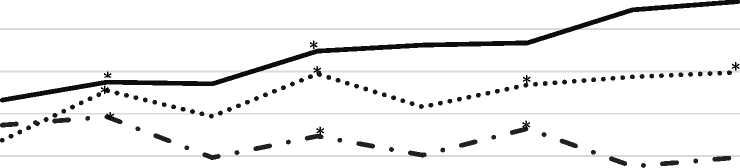

Индекс бета-волн во фронтальных отделах составлял 2,77±0,08 %, в левой затылочной области – 4,94±0,04 %, что свидетельствовало о минимальной активности бета-ритма. Его низкая амплитуда была зафиксирована также в центральных отделах с постепенным увеличением в париетальных областях (рис. 1).

10 *

F1 F2 T3 T4 C3 C4 O1 O2

мкВ, mkV Альфа-ритм Alpha rhythm Бета-ритм Beta rhythm

Тета-ритм Theta rhythm Дельта-ритм Delta rhythm

Рис. 1. Показатели амплитуды ритмов ЭЭГ у детей 8–12 лет в условиях нормоксии (* – межполушарные достоверные различия (р≤0,05))

Fig. 1. EEG rhythm amplitude indices in children aged 8–12 under normal oxygen conditions (* – the interhemispheric differences are significant (p≤0.05))

Колебания индекса тета-ритма составляли от 22,41±1,09 % в F1 до 29,77±1,27 % в О2 без выраженной асимметрии в правом и левом полушарии. Амплитуда тета-ритма колебалась от 23,27±1,06 мкВ в F1 до 40,83±2,13 мкВ в О2 с достоверными (р<0,05) межполушарными различиями. Отмечалось постепенное нарастание индекса дельта-ритма от лобных к затылочным отделам, а его амплитуда достоверно снижалась от фронтальных к затылочным областям (до 17,44±1,25 мкВ в О1).

При исследовании ЭЭГ в условиях нор-моксии у детей 8–12 лет было выявлено два типа электроэнцефалограмм. На ЭЭГ первого типа выявлялось преобладание медленноволновых колебаний с нерегулярной альфа-активностью; второго типа – отчетливое доминирование быстроволновых колебаний в результате повышения активности альфа-волн с высокой амплитудой практически во всех отведениях ЭЭГ и ярко выраженной межполушарной асимметрией их распределения. Альфа-ритм считается основным ритмом электроэнцефалограммы и является показателем уровня зрелости биоэлектрической активности головного мозга [12–14]. В формировании альфа-ритма, по мнению большинства исследователей, решающая роль принадлежит зрительному анализатору [15]. Это подтверждается распределением биопотенциалов на электроэнцефалограмме в затылочных долях мозга. Выявленные межполушарные различия распределения альфа-ритма являются свидетельством особых взаимодействий функциональных систем правого и левого полушарий в возрасте 8–12 лет [16].

При проведении пробы с открыванием и закрыванием глаз отмечалась десинхронизация альфа-ритма, а при световых раздражителях появлялись эпизоды повышенной медленноволновой активности в виде тета-волн. Реакция на гипервентиляцию проявлялась образованием высокоамплитудных медленных волн. Выявленные вспышки высокоамплитудных веретенообразных колебаний на ЭЭГ указывали на доминирующую активность таламических структур у детей 8–12 лет и согласовывались с данными А.Т. Бондарь и Г.Н. Болдыревой [17].

Так как исследуемая группа состояла из детей 8–12 лет, крайне важно было обеспечить безопасность проведения интервальной гипоксической тренировки. С этой целью каждому ребенку была проведена гипоксическая проба для выявления индивидуальной чувствительности к гипоксии и подбора оптимального содержания кислорода в гипоксической смеси. Гипоксический тест переносился хорошо, в восстановительном периоде дети не предъявляли никаких жалоб.

У детей основной группы снижение SaO 2 до 85 % отмечалось при вдыхании гипоксической смеси с 12 % О 2 , восстановление SаO 2 до 97 % отмечалось в течение 1-й мин восстановительного периода (при дыхании атмосферным воздухом с 20,9 % О 2 ), максимальная ЧСС достигала 116 уд./мин (до теста она составляла 78,46±2,15 уд./мин). Систолическое артериальное давление после гипоксического теста достоверно (p<0,05) снизилось с 118,63±3,31 мм рт. ст. до 107,63±3,12 мм рт. ст. Статистически значимых изменений диастолического давления выявлено не было (до теста – 72,63±4,26 мм рт. ст., после – 73,55±5,62 мм рт. ст.).

Как показали проведенные исследования, вдыхание здоровыми мальчиками 8–12 лет гипоксической смеси с 12 % О 2 является оптимальным для проведения интервальной гипоксической тренировки, так как при этом содержании кислорода развивается субкомпенсиро-ванная гипоксия (SаO 2 – 85 %), которая запускает адаптационные реакции. При снижении SаO 2 ниже 85 % может развиваться декомпенсированная гипоксия, способная оказать повреждающее воздействие на организм детей [18].

После ИГТ в условиях нормоксии у детей 8–12 лет индекс альфа-ритма статистически значимо (p<0,05) возрос практически во всех отделах коры: в О1 – до 54,1±1,23 %, в О2 – до 57,1±1,17 %, в С – до 47,5±1,42 %, в Т3 – до 45,6±1,07 %, в Т4 – до 45,3±1,15 %, в F1 – до 32,2±1,05 %, в F2 – до 36,0±1,03 %.

Индекс бета-ритма достоверно (p<0,05) увеличился лишь в затылочных (в О1 – до 6,2±0,01 %, в О2 – до 6,3±0,03 %) и височных отведениях (в Т3 – до 7,2±0,17 %, в Т4 – до 6,6±0,02 %). Таким образом, повышение сум- марной быстроволновой активности в теменных, центральных и лобных отведениях было обусловлено в основном повышением индекса альфа-ритма.

После интервальной гипоксической тренировки статистически значимое (р<0,05) снижение индекса тета-волн наблюдалось лишь в затылочных (в О1 – до 25,3±1,02 % и в О2 – до 28,2±1,09 %) областях. В других отведениях достоверных изменений не было выявлено, отмечалась лишь тенденция к снижению.

После адаптации к гипоксии также было отмечено достоверное (р<0,05) уменьшение индекса дельта-волн в затылочных (в О1 – до 14,2±1,51 %, в О2 – до 16,4±1,01 %), центральных (в С – до 18,6±1,25 %) и лобных (в F1 – до 23,1±1,72 %, в F2 – до 23,7±1,46 %) отведениях.

Интервальная гипокситерапия привела также к изменению амплитуды основных ритмов ЭЭГ. Данные табл. 1 свидетельствуют о статистически значимом (p<0,05) повышении амплитуды альфа-ритма в F1, F2, Т3, T4, P4, O1, O2 по сравнению с группой сравнения, в которой через 15 дней амплитуда альфа-ритма осталась без изменения (табл. 1).

Таблица 1

Table 1

Показатели амплитуды альфа- и бета-ритмов ЭЭГ у детей 8–12 лет после интервальной гипокситерапии

EEG аlpha- and beta-rhythm amplitude indices in children aged 8–12 after interval hypoxic therapy

|

Отведение ЭЭГ EEG lead |

Основная группа, n=50 Main grouр, n=50 |

Группа сравнения, n=45 Comparison group, n=45 |

||

|

Альфа-ритм, мкВ Alpha rhythm, мV |

Бета-ритм, мкВ Beta rhythm, мV |

Aльфа-ритм, мкВ Alpha rhythm, мV |

Бета-ритма, мкВ Beta rhythm, мV |

|

|

F1 |

37,23±0,33* |

6,48±0,01 |

33,23±0,26 |

6,41±0,31 |

|

F2 |

42,32±0,18* |

6,75±0,15 |

37,47±0,25 |

6,19±0,46 |

|

T3 |

44,01±0,27* |

7,02±0,47 |

37,04±0,32 |

7,72±0,17 |

|

T4 |

48,82±0,27* |

6,72±0,22 |

44,77±0,36 |

6,14±0,37 |

|

C |

47,06±0,24 |

7,65±0,01* |

46,19±0,29 |

6,21±0,31 |

|

Р3 |

45,26±0,17 |

7,02±0,12 |

42,48±0,18 |

6,43±0,22 |

|

Р4 |

48,55±1,35* |

7,03±0,13 |

43,31±0,16 |

6,35±0,14 |

|

O1 |

63,16±0,25* |

7,82±0,18* |

54,57±0,72 |

6,72±0,31 |

|

O2 |

68,45±1,51* |

7,78±0,14* |

56,51±1,35 |

6,57±0,44 |

Примечание. * – достоверные отличия от показателей при нормоксии, p<0,05.

Note. * p<0.05 – the differences are significant compared with normoxia.

Амплитуда бета-ритма статистически значимо (p<0,05) повысилась в С, О1, О2; в других отведениях достоверных изменений не выявлено. Амплитуда тета-ритма после интервальной гипокситерапии снизилась в левой лобной (F2), височных (T3, T4), теменных (Р3, Р4) и затылочных (О1, О2) отведениях. Практически в этих же отведениях отмечалось снижение амплитуды дельта-ритма (табл. 2).

Таблица 2

Table 2

Показатели амплитуды тета- и дельта-ритмов ЭЭГ у детей 8–12 лет после интервальной гипокситерапии

Amplitude parameters of EEG theta- and delta-rhythm amplitude indices in children aged 8–12 after interval hypoxic therapy

|

Отведение ЭЭГ EEG lead |

Основная группа, n=50 Main grouр, |

Группа сравнения, n=45 Comparison group, |

||

|

Тета-ритм, мкВ Theta-rhythm, mV |

Дельта-ритм, мкВ Delta-rhythm, mV |

Тета-ритм, мкВ Theta-rhythm,mV |

Дельта-ритм, мкВ Delta-rhythm, mV |

|

|

F1 |

25,65±0,41 |

25,53±1,09 |

23,71±0,75 |

27,28±1,35 |

|

F2 |

25,42±1,25* |

24,64±1,36* |

28,73±0,53 |

29,24±1,42 |

|

T3 |

24,62±0,26* |

18,87±1,47* |

29,37±0,32 |

21,62±1,66 |

|

T4 |

36,26±0,32* |

21,54±1,16* |

39,43±0,62 |

24,72±1,28 |

|

C |

24,24±0,11 |

18,35±0,94 |

26,35±0,43 |

20,21±0,35 |

|

Р3 |

21,33±1,04* |

20,16±1,12* |

25,48±0,33 |

23,85±1,21 |

|

Р4 |

22,32±0,19* |

20,31±0,16* |

25,27±0,17 |

24,54±0,27 |

|

O1 |

31,55±1,25* |

15,22±1,04* |

38,68±1,42 |

17,53±1,26 |

|

O2 |

32,64±0,64* |

16,37±0,95* |

39,74±1,26 |

19,68±1,31 |

Примечание. * – достоверные отличия от показателей при нормоксии, p<0,05.

Note. * p<0.05 – the differences are significant compared with normoxia.

После интервальной гипокситерапии при проведении пробы с открыванием и закрыванием глаз эпизоды десинхронизации альфа-ритма стали реже, его амплитуда повысилась практически во всех отведениях. При световых раздражителях частота вспышек повышенной медленноволновой активности в виде тета-волн стала снижаться, амплитуда тета-ритма уменьшилась, что может быть связано с ростом внимательности и концентрации и свидетельствует о переходе мозга от более расслабленного состояния к состоянию большей активности и готовности реагировать на различные стимулы. При пробе с гипервентиляцией снизилась амплитуда медленных колебаний, регистрируемых до гипоксической тренировки, что также указывает на повышение готовности головного мозга к активному реагированию на внешние изменения.

Все это стало возможными благодаря адаптационным механизмам, развивающимся при интервальной гипоксической тренировке. Выделение HIF-1, ключевого регулятора адаптации к гипоксии, стимулирует гены, отвечающие за ангиогенез, гликолиз и эритропоэз, в результате чего происходит увеличение содержания эритропоэтина, гемоглобина, кислородной емкости крови, усиление процессов ангиогенеза, гликолитической активности, утилизации липидов. Повышение биоэнергетической эффективности митохондрий приводит к улучшению энергообразования клетками, в т.ч. и нейронами. Уменьшение образования свободных радикалов кислорода на фоне повышения активности антиоксидантной защиты обеспечивает рост устойчивости нейронов к окислительному стрессу. Увеличение содержания миоглобина помогает связывать и хранить кислород в клетках, обеспечивая его постепенное высвобождение. Активация факторов роста под действием HIF-1 способствует выживанию нейронов, улучшению синаптической пластичности и восстановлению поврежденных клеток [19]. Также при адаптации к гипоксическим тренировкам головной мозг может активировать процессы нейропластичности, улучшая свои способности к восстановлению и адаптации к изменяющимся условиям [20].

После адаптации к гипоксии в курсе ИГТ дети отмечали уменьшение тревожности, улучшение качества сна, повышение физической активности, улучшение памяти и внимания, облегчение процесса обучения в школе, что указывало на улучшение функциональной активности головного мозга.

Заключение. Проведенное исследование показало, что использование нормобарической интервальной гипоксической тренировки оказывает значительное влияние на биоэлектрическую активность коры головного мозга у детей 8–12 лет. Оптимальный уровень гипоксемии, развивающийся при вдыхании гипоксической смеси с 12 % О2, ак- тивировал адаптационные механизмы, что подтверждается статистически значимыми изменениями на электроэнцефалограмме.

После курса интервальной гипоксической тренировки наблюдались увеличение индекса и амплитуды альфа- и бета-ритмов и снижение индекса и амплитуды тета- и дельта-ритмов, что свидетельствует об улучшении функционального состояния коры головного мозга, так как отмечалось улучшение когнитивных функций, эмоционального состояния, физической активности и повышение обучаемости. Выявленные изменения демонстрируют перспективность использования ИГТ для улучшения функционального состояния головного мозга и повышения его адаптационных возможностей у детей в возрасте 8–12 лет.