Изменение числа видов в послепожарных фитоценозах Керженского заповедника

Автор: Кадетов Никита Геннадьевич, Урбанавичуте Светлана Пранасовна, Гнеденко Ангелина Евгеньевна, Андрюшкевич Екатерина Никитична

Журнал: Антропогенная трансформация природной среды @atps-psu

Рубрика: Сохранение природной среды

Статья в выпуске: 2 т.10, 2024 года.

Бесплатный доступ

Приводится обзор изменения числа видов травяно-кустарничкового яруса на постоянных пробных площадях, заложенных в Керженском заповеднике после пожаров 2010 г. Показано, что на характер изменения этого показателя оказывают влияние как тип пожара, так и форма мезорельфа, к которой приурочена постоянная пробная площадь. Отмечено наличие максимумов и минимумов числа видов. Показано сходство характера изменения числа видов для участков с верховым и интенсивным низовым пожаром.

Фитоценоз, число видов, пожар, керженский заповедник, мезорельеф, постоянная пробная площадь

Короткий адрес: https://sciup.org/147246128

IDR: 147246128 | УДК: 574.42 | DOI: 10.17072/2410-8553-2024-2-6-12

Текст научной статьи Изменение числа видов в послепожарных фитоценозах Керженского заповедника

Введение. Проблемы влияния лесных пожаров на растительный покров и особенности дальнейшего восстановления фитоценозов приобретают всё большую актуальность в свете глобальных климатических изме- нений и связанного с ними увеличения числа и масштабов пожаров [11, 13, 14, 15]. Одними из крупней- ших за последние десятилетия в России стали лесные пожары 2010 г. В значительной степени от них пострадало Нижегородское Заволжье, в особенности – южная его часть, приуроченная к песчаной равнине, занятой преимущественно сосновыми (Pinus sylvestris L.) лесами и болотами, включая расположенный здесь Керженский заповедник. Территория его примечательна тем, что за период, предшествовавший заповеданию, заметная её часть подверглась различным по длительности и силе антропогенным воздействиям. После имевших место в прошлом лесных пожаров проводились вырубки с последующим созданием не всегда успешных лесных культур, существовала сеть узкоко- лейных железных дорог и несколько небольших населённых пунктов [4, 6, 7]. Во время пожаров 2010 г. воздействию огня в значительной степени подверглись именно антропогенно трансформированные фитоце- нозы, где ныне впервые восстановление происходит без участия человека [4].

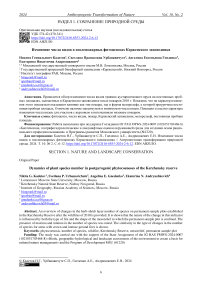

Материал и методика . Изучение хода этих процессов проводится заповедником в сотрудничестве со специалистами МГУ имени М.В. Ломоносова и Института географии РАН с 2011 г. Основой его являются 30 постоянных пробных площадей (далее – ППП), заложенных в 2011-2012 гг. на пройденной пожарами территории (рис. 1 / fig. 1). Заложение ППП проводилось таким образом, чтобы охватить как различные вероятные допожарные сообщества, так и разные базовые формы мезорельефа (вершины грив, склоны, различные понижения) и типы пожаров (верховые, низовые, внутрипочвенные) (рис. 2 / fig. 2). Описания ППП проводились раз в один-два года по стандартным методикам [8, 10].

Рис. 1. Расположение постоянных пробных площадей (ППП)

Fig. 1. Location of permanent sample plots (PSP)

В числе основных параметров, отличающих как одно сообщество от другого, так и различные состояния одного и того же сообщества, традиционно рассматриваются флористический состав и структурные показатели – чаще всего выраженность ярусов (сомкнутость крон, проективное покрытие) [3, 9, 12].

ППП могут быть разбиты на группы исходя из типа пожара, бывшего в 2010 г., и приуроченности к базо- вым элементам мезорельефа (табл. 1 / tabl. 1). На основе полученных групп был проведён анализ изменения числа видов наиболее показательной и динамичной компоненты фитоценозов ППП – травяно-кустарничкового яруса за первые 13 лет после пожара.

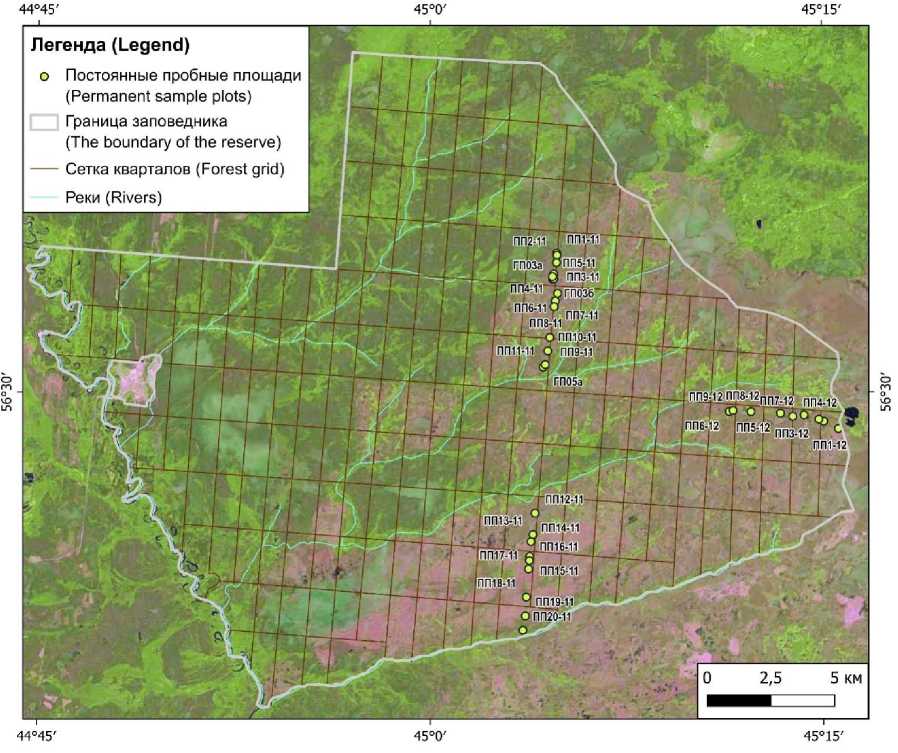

Результаты и обсуждение . Для расположенных на гривах сообществ, в целом, характерно постепенное увеличение числа видов, как правило, с выраженными промежуточными максимумом и минимумом (рис. 3 / fig. 3).

Рис. 2. Внешний вид отдельных ППП в 2018 г.

Fig. 2. View of some permanent sample plots (2018)

2Таблица 1

Группировка ППП по положению в мезорельефе и типам пожаров

Table 1

Distribution of the PSPs by terrain position and type of wildfire

|

Верховой // Crown fire |

Низовой // Ground fire |

Внутрипочвенный // Peat-bog fire |

|

|

Грива // Ridge |

13-11, 17-11, 19-11, 7-12 |

1-11, 6-11, 18-11, 4-12 |

|

|

Склон // Slope |

4-11, 15-11 |

5-11, 14-11, 1-12 |

|

|

Понижение // Lowland |

7-11, 8-11, 10-11, 12-11, 2-12, 6-12 |

2-11*, 9-11, 11-11, 16-11, 312*, 5-12*, 8-12, 9-12* |

3-11, 20-11, 10-12 |

* Примечание : ППП, на которых имел место интенсивный низовой пожар

* Note : the PSPs, damaged by intensive ground fire

Участки, пройденные верховыми пожарами на гривах, большей частью приурочены к южной части заповедника, где при значительной высоте самих грив заметно участие в сложении сообществ «южноборовых» видов (змееголовник Рюйша ( Dracocephalum ruyschiana L.), наголоватка васильковая ( Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.) и др.), а исходная видовая насыщенность сообществ заметно выше по сравнению с северной частью заповедника. Именно на этих ППП – 17-11 (разнотравно-наземновейниковая политрихо-вая ( Hieracium umbellatum L. – Solidago virgaurea L. –

Calamagrostis epigeios (L.) Roth – Polytrichum strictum Brid.)1) и 19-11 (ракитниковая разнотравно-осоковоназемновейниковая политриховая (Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Woloszcz.) Klásk. – Solidago vir-gaurea – Carex ericetorum Poll. – Calamagrostis epigeios – Polytrichum strictum)) – наиболее чётко прослеживаются тренды, заметные также, хоть и в меньшей степени, и на более северных ППП, связанных с вершинами грив или близкими положениями. Здесь, в первые четыре года после пожара отмечалось увеличение числа видов в составе сообществ, затем – небольшой спад, сменившийся некоторым ростом числа видов впоследствии. Такая динамика связана с тем, что виды, свойственные самым начальным стадиям восстановления «перекрываются» с постепенно появляющимися видами более поздних стадий, а дальней-

Небольшой рост числа видов в последние годы связан как с появлением новых видов более поздних стадий, так и с «возвращением» в состав сообществ видов пионерных группировок по пятнам с нарушенным покровом (зоогенные нарушения, следы упавших деревьев

Рис. 3. Изменение числа видов на некоторых ППП, приуроченных к гривам и их склонам Fig. 3. Dynamics plant species number on some PSPs, allocated to ridges and its slopes

Сообщества на вершинах грив, пройденные низовыми пожарами, имеют довольно близкий характер изменения числа видов (рис. 3 / fig. 3). Здесь также наблюдается увеличение числа видов в первые годы, которое затем сменяется некоторым их уменьшением, а затем снова увеличением к десятому году после пожара. Причины подобного распределения сходны с таковыми для первой группы сообществ.

В целом, для грив характер изменения числа видов в составе сообщества сходен вне зависимости от типа пожара, который в большей степени, вероятно, определяет годы максимумов и минимумов и состав видов.

Динамика числа видов в составе сообществ, приуроченных к склонам , близка к таковой для вершин грив и прилежащих поверхностей (рис. 3 / fig. 3). Однако отмечаются некоторые отличия, особо заметные на ППП, пройденных низовыми пожарами, где в первые годы после пожара возможно сокращение числа видов травяно-кустарничкового яруса, связанное с более интенсивным, чем на вершинах грив, распадом древостоя.

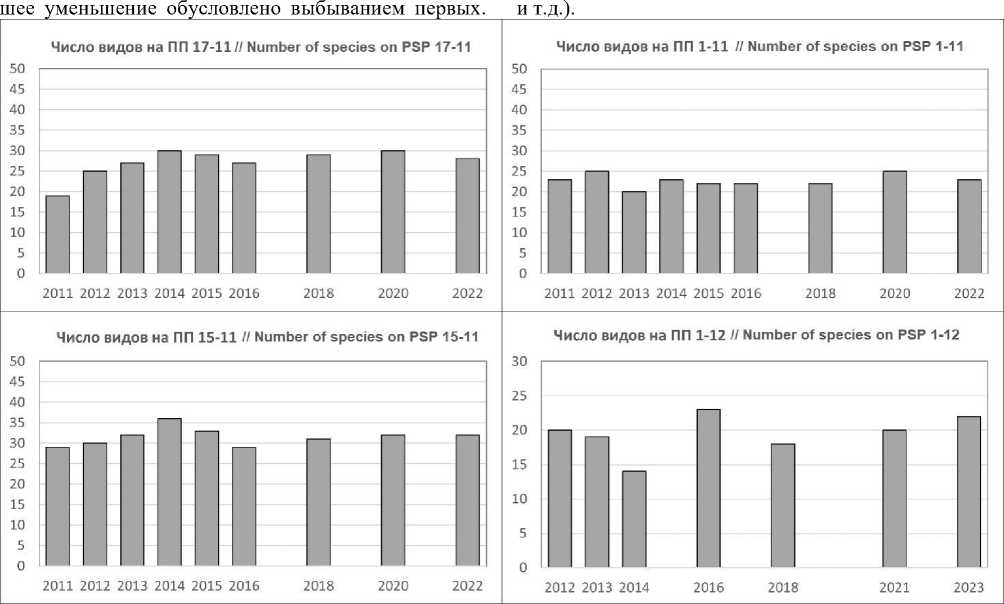

Динамика числа видов в составе сообществ, приуроченных к понижениям разного рода, как правило, выражена в несколько меньшей степени: отсутствуют ярко выраженные максимумы и минимумы (рис. 4 / fig. 3).

наблюдений – ожика волосистая (Luzula pilosa (L.) Willd.), вейник тростниковидный (Calamagrostis arun-dinacea (L.) Roth), орляк – свойственных в большей степени более сухим местообитаниям с одной сто- ления – с другой. Отметим также, что несмотря на вышеописанные явления, в данных сообществах также, хоть и в меньшей степени, прослеживаются максимумы и минимумы числа видов во флористическом со-

Рис. 4. Изменение числа видов на некоторых ППП, приуроченных к понижениям

Fig. 4. Dynamics plant species number on some PSPs, allocated to lowlands

На ряде ППП отмечались интенсивные низовые пожары, приведшие к гибели древостоев уже в первый год после пожара и потому по своему влиянию в каком-то смысле близкие к верховым. В частности, подобный пожар наблюдался на ППП 2-12 (молиниево-вересковая долгомошная ( Molinia caerulea – Calluna vulgaris – Polytrichum commune )) и привёл к полной гибели древостоя. Учитывая невысокую видовую насыщенность и меньшую повторность описаний, общий ход динамики числа видов здесь в известной степени близок к сообществам понижений, пройденным верховым пожаром: максимумы и минимумы выражены чуть менее ярко.

Особо выделяется ППП 3-12 (ивовая молиниево-осоковая долгомошная ( Salix cinerea L. – Molinia caerulea – Carex lasiocarpa Ehrh. – Polytrichum commune )), где, на фоне в целом малого числа видов (89), главный максимум приходится на второй год после пожара (первый год описания), когда единственный раз были отмечены сразу шесть видов, четыре из которых явно являются пионерными (виды рода кипрей ( Epilobium sp.) и щучка дернистая ( Deschampsia cespitosa (L.) Beauv.)); один, вероятно, своего рода «до-пожарный реликт», затем выпавший из состава сообщества (осока вздутая ( Carex rostrata Stokes)); а ещё один – чистец болотный ( Stachys palustris L.) – может рассматриваться и как пионерный вид, и как такой же «реликт», и как случайный занос с дороги. Вместе с тем, понимая всю условность подобного утверждения, без учёта этих видов, динамика общего их числа на этой ППП весьма сходна с таковой на ППП 5-12

(пушицево-осоковая сфагново-долгомошная ( Eriophorum vaginatum – Carex lasiocarpa – Sphagnum sp. – Polytrichum commune )) и 9-12 (пушицевая долго-мошная ( Eriophorum vaginatum – Polytrichum commune )). Эти площади весьма близки по общему ходу данного показателя, видовому составу (и флористической бедности) и ландшафтному облику: своего рода «осоковники» с пушицей, сформировавшиеся на понижениях, ранее занятых заболоченными сосняками («сосна по болоту»). Здесь также отмечались интенсивные низовые пожары, отчасти переходящие во внутрипочвенные. Несмотря на известные отличия в составе, динамика числа видов на них близка к таковой, описанной для понижений с верховыми пожарами (и отчасти – с низовыми).

Для сообществ понижений, пройденных низовым пожаром, также в основном свойственна более сглаженная динамика числа видов в их флористическом составе. При этом максимумы числа видов на четвёртом-пятом году и последующее снижение с некоторым увеличением к десятому году также отмечаются.

Ряд ППП, приуроченных к понижениям и пройденных низовыми пожарами, характеризуется максимальным числом видов в составе травяно-кустарничкового яруса из всех не только в отдельные годы наблюдений, но и в течении всего послепожарного периода. Характерна динамика числа видов на самой богатой ППП из всех – 16-11 (осиновая разнотравно-золотарниково-ландышевая (Populus tremula L. – Melampyrum pratense L. – Melica nutans L. – Solidago virgaurea - Convallaria majalis L.)). Здесь число видов, постепенно увеличиваясь достигает максимума на пятый год и затем остаётся неизменным, однако сам состав видов меняется.

Особого упоминания заслуживает ППП 8-12 (липово-черноольховая орляково-вейниково-разнотрав-ная ( Tilia cordata Mill. – Alnus glutinosa (L.) Gaertn – Pteridium pinetorum – Calamagrostis arundinacea – Rubus saxatilis L. – Stellaria holostea L.)), рассмотрению хода восстановления растительного покрова на которой в первые годы была посвящена отдельная публикация [5]. Общий характер изменения числа видов здесь также сходен с отмеченным ранее и в целом присущим остальным площадям на понижениях, но в деталях имеются отличия, связанные с особенностями расположения ППП, обусловившими высокую видовую насыщенность. Так, максимум здесь отмечается позже – на восьмой-девятый год после пожара и связан, помимо ранее указанных факторов, с существующей на тот момент высокой мозаичностью самого сообщества и, в какой-то степени, появившейся контрастностью условий между различными частями ППП (например, «углом» со сформировавшимися зарослями подроста ольхи чёрной и сравнительно осветлённым пятном с распавшимися пологами древостоя).

В целом, для понижений характер изменения числа видов в флористическом составе сообществ, как правило, менее ярок, чем для грив, хотя выделение максимумов и минимумов также возможно. В ряде случаев число видов, достигая максимума с течение первых лет, затем практически не изменяется. В сообществах, испытавших влияние подъёма уровня грунтовых вод, отмечается уменьшение числа видов и снижение видовой насыщенности.

При наличии внутрипочвенных пожаров (как правило, в сочетании с низовыми), отмечаемых на заболоченных территориях (ППП 3-11, 20-11, 10-12) с довольно низкой исходной видовой насыщенностью и числом видов в флористическом составе до пожаров, отмечается динамика числа видов в большей степени сходная с таковой для понижений с низовыми пожарами. На ППП 3-11 (сосновая пушицево- миртово-под-беловая сфагновая (Pinus sylvestris – Eriophorum vagina-tum – Chamaedaphne calyculata (L.) Moench – Andromeda polifolia L. – Sphagnum sp.)) после выпадения из состава сообщества пионерных видов (на третий год) и «закрепления» в его составе не отмечавшихся в первый год голубики (Vaccinium uliginosum L.) и клюквы мелкоплодной (Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr.) (на пятый год), изменений в числе видов не происходит. На ППП 20-11 (берёзово-сосновая голу-бично-чернично-молиниевая долгомошно-сфагновая (Betula pubescens Ehrh. – Pinus sylvestris – Vaccinium uliginosum – Vaccinium myrtillus L. – Molinia caerulea – Polytrichum commune – Sphagnum sp.)) постепенно происходило увеличение числа видов, достигшее максимума, вероятно, уже на пятый год, а затем колебавшееся в зависимости от обнаружения или не обнаружения пальчатокоренника (Dactylorhiza sp.), которому свойственны заметные колебания численности и встречаемости от года к году [2]. На ПППП 10-12 (сосновая пу-шицево-клюквенно-подбеловая сфагновая (Pinus sylvestris – Eriophorum vaginatum – Oxycoccus palustris Pers. – Andromeda polifolia – Sphagnums sp.)) число ви- дов остаётся практически неизменным, немного увеличиваясь в последние годы за счёт появления видов с низким обилием, вероятно произраставших и до пожара, но временно выпавших из состава (осока шаровидная, брусника). Подобный ход изменения числа видов уже был показан ранее для ППП, где внутрипоч-венные пожары отмечались с вероятностью, переходя из интенсивных низовых.

Обобщая полученные данные, можно сказать, что сочетание типа пожара и положения сообщества в рельефе определяет ход изменения числа видов в его составе, причём приуроченность к формам мезорельефа в первую очередь влияет на характер общей динамики этого показателя, а тип пожара в большей степени определяет годы максимумов и минимумов количества видов и их состав. Видовая насыщенность сообществ в целом не обнаруживает чёткой связи с приуроченностью к формам мезорельефа или типом пожара, однако сообщества с наибольшим числом видов связаны с понижениями, пройденными низовым пожаром.

Сведения об авторском вкладе

Н.Г. Кадетов – разработка проблематики и концепции работы, участие в полевых работах и обработке материалов, подготовка первого варианта рукописи, вычитка финального варианта статьи.

С.П. Урбанавичуте – разработка проблематики и концепции работы, участие в полевых работах и обработке материалов, вычитка финального варианта статьи.

А.Е. Гнеденко – участие в полевых работах, вычитка финального варианта статьи.

Е.Н. Андрюшкевич – участие в полевых работах, вычитка финального варианта статьи.

Contribution of the authors

N.G. Kadetov – development of the problems and concept of the work, participation in field work and materials analysis, preparation of the first version of the manuscript, proofreading of the final version of the article.

S.P. Urbanavichute – development of the problems and concept of the work, participation in field work and materials analysis, proofreading of the final version of the article.

A.E. Gnedenko – participation in field work and materials analysis, proofreading of the final version of the article.

E.N. Andryushkevich – participation in field work and materials analysis, proofreading of the final version of the article.

Список литературы Изменение числа видов в послепожарных фитоценозах Керженского заповедника

- Андреева Е.Н., Баккал И.Ю., Горшков В.В., Лян-гузова И.В., Мазная Е.А., Нешатаев В.Ю., Нешатаева В.Ю., Ставрова Н.И., Ярмишко В.Т., Ярмишко М.А. Методы изучения лесных сообществ. СПб.: НИИ Химии СПбГУ, 2002. 240 с.

- Вахрамеева М.Г., Варлыгина Т.И., Татаренко И.В. Орхидные России (биология, экология и охрана). М.: Тов-во науч. изд. КМК, 2014. 437 с.

- Воронов А.Г. Геоботаника. М.: Высшая школа, 1973. 384 с.

- Кадетов Н.Г. Некоторые аспекты восстановления разнообразия лесных сообществ полесского ландшафта в условиях периодических катастрофических пожаров (на примере Керженского заповедника) // Pro-ceedigns of the International Conference «Landscape Di-mentions of Sustainable Development: Science - Planning - Governance». Tbilisi: Ivane Javaknishvili Tbilisi State University, 2017. P. 581-591.

- Кадетов Н.Г., Астахова М.А., Гнеденко А.Е., Урбанавичуте С.П. Черты послепожарной динамики лиственных широкотравных лесов Керженского заповедника // Биогеография: Материалы московского городского отделения Русского географического общества. Вып. 20. М.: ЭйПиСиПаблишинг, 2018. С. 99-106.

- Константинов А.В. Жаровой лес. Нижний Новгород: ННГУ, 2004. 71 с.

- Кораблёв О.Л. История заселения территории заповедника и топонимика населённых пунктов // Труды ГПЗ «Керженский». 2001. Т.1. 389-403.

- Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Соломещ А.И. Современная наука о растительности. М.: Логос, 2002. 264 с.

- Сукачёв В.Н., Зонн С.В. Методические указания к изучению типов леса. М.: Изд-во АН СССР, 1961. 144 с.

- Швиденко А.З., Щепащенко Д.Г. Климатические изменения и лесные пожары в России // Лесоведение. 2013. № 5. С. 50-61.

- Шенников А.П. Введение в геоботанику. Л.: Изд-во ЛГУ, 1964. 448 с.

- Dubrovskaya O.A., Kostornaya A.A., Solovyeva I.A., Martynova I.A., Rublev I.V., Voronova A.E. Analysis of the meteorological situation during period of forest fires and smoke-blanketing monitoring in Siberia in 2019 // Current problems in remote sensing of the Earth from space. 2020. Т. 17. № 6. P. 25-29. https://doi.org/10.21046/2070-7401-2020-17-6-25-29

- Flannigan M.D., Stocks B.J., Turetsky M.R., Wotton B.M. Impact of climate change on fire activity and fire management in the circumboreal forest // Global Change Biology. 2009. V.15. P. 549-560. https://doi.org/10.1111/ j.1365-2486.2008.01660.x

- Leskinen P., Lindner M., Verkerk P.J., Nabuurs G.J., Van Brusselen J., Kulikova E., HassegawaM., Lerink B. (eds.). Russian forests and climate change. European Forest Institute. 2020. 139 p. https://doi.org/ 10.36333/wsctu11