Изменение донорно-акцепторных отношений и активности фотосинтеза листьев в результате селекции растений гречихи на семенную продуктивность

Автор: Амелин А.В., Фесенко А.Н., Заикин В.В., Чекалин Е.И.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 5 (98), 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты многолетних исследований по изучению донорно-акцепторных отношений у сортов гречихи разных периодов селекции. Цель исследований - изучение роли донорно-акцепторных отношений в изменении активности и эффективности фотосинтеза в связи с селекцией на семенную продуктивность. Объектами исследований являлись сортообразцы культуры разных периодов селекции. Исследования показали, что у растений большая часть (57,9%) сухих веществ расходуется на стебель, боковые побеги и листья, а на формирование плодов всего 25,9%. Установлено, что в результате искусственного отбора интенсивность фотосинтеза листьев растений гречихи существенно увеличивается, в основном, в период формирования и налива семян, когда спрос на фотоассимиляты резко возрастает. Современные сорта культуры в фазу «цветение + 10 дней» по интенсивности фотосинтеза листьев превосходят старые сорта и местные популяции в среднем - на 8,3%, а в фазу «цветение + 20 дней» - на 20,3%. Результаты модельных полевых опытов показали, что удаление у растений определенного количества листьев в различных ярусах (при сохранении соцветий) приводило к повышению активности фотосинтеза оставшихся листьев в среднем: у листьев главного стебля - на 17,1%; листьев боковых побегов - на 10%, листьев генеративной сферы - на 11,5%. Тогда как, при удалении у растений в фазу «цветение+30 дней» генеративных органов интенсивность фотосинтеза листьев, наоборот, снижалась в среднем на 68,1%, по сравнению с интактными растениями. То-есть, влияние аттрагирующих центров (генеративных органов) на фотоактивность листьев существенно выше, чем их взаимодействие между собой. Сделано заключение, что создание сортов с высоким уборочным индексом является наиболее надежным способом интенсификации фотосинтеза на генетическом уровне.

Селекция, гречиха, сорт, донорно-акцепторные отношения, распределение сухой массы, уборочный индекс, интенсивность фотосинтеза

Короткий адрес: https://sciup.org/147239767

IDR: 147239767 | УДК: 633.12:631.576.3:631.52:581.132.2 | DOI: 10.17238/issn2587-666X.2022.5.82

Текст научной статьи Изменение донорно-акцепторных отношений и активности фотосинтеза листьев в результате селекции растений гречихи на семенную продуктивность

Введение. Известно, что рост урожайности зерна в результате селекции зерновых культур в основном достигается за счет увеличения уборочного индекса при относительной стабильности биологической продуктивности [1-3]. Однако, возмо^ности данного пути во многом ограничены из-за того, что у большинства современных сортов зерновых и зернобобовых культур уборочный индекс приблизился к предельному значению [4].

B связи с этим стоит задача выявить перспективные пути дальнейшего роста уро^айности. С позиций физиологии растений большой интерес для селекции представляет в данном случае фотосинтетическая деятельность растений, за счет которой создается около 95% органического вещества уро^аев сельскохозяйственных культур [5, 6]. Это дает основание считать фотосинтетическую систему растений одной из ва^нейших сфер практического прило^ения деятельности селекционера. По мнению ученых, улучшение показателей фотосинтеза дает уникальную возмо^ность добиться нового скачка уро^айности, необходимого сейчас всему населению планеты [7-9]. По прогнозам ООН, к 2050 году мировому сообществу для поддер^ания продовольственной безопасности необходимо будет увеличить уро^айность основных культур на 70%, так как дальнейшее расширение посевных площадей стало невозмо^но.

Однако, фотосинтез представляет собой весьма сло^ный по организации и функционированию физиологический процесс, который является не только источником энергопластических субстратов и регуляторных соединений для аттрагирующих центров растения, но и сам подвер^ен регуляторному воздействию последних через гормонально-ингибиторную систему [10, 11]. То есть, фотосинтетический процесс, мо^ет ограничиваться как фотоактивностью листьев, так и емкостью аттрагирующих центров, которые находятся в сильной зависимости от условий произрастания [12].

Поэтому, изучение донорно-акцепторных отношений ме^ду органами растений является весьма актуальной задачей для повышения активности и эффективности фотосинтеза и продукционного процесса в целом [13, 14].

Цель исследований – выявление роли донорно-акцепторных отношений ме^ду органами растений гречихи в изменении активности и эффективности фотосинтеза в связи с селекцией на семенную продуктивность.

Услови^, материалы и мето^ы. Исследования проводились в ЦКП Орловского Г^У «Генетические ресурсы растений и их использование» по единому плану с селекционерами ФГБНУ ФНЦ зернобобовых и крупяных культур (ФНЦ ЗБК).

Объектами исследований являлись сортообразцы культуры разной селекционной проработанности: местные образцы (К-406 и К-1709); сорта 19301960 гг. (Калининская, Богатырь и Шатиловская 5) и сорта 1980-2010 гг. (Деметра, До^дик, Дикуль, Инзерская, Девятка и Дизайн).

Опыты закладывались в селекционном севообороте ФГБНУ ФНЦ зернобобовые и крупяные культуры. Посев осуществлялся селекционной сеялкой СКС-6-10 рядовым способом с нормой высева 3 млн. шт. семян на га. Размер делянки составлял 10 м2, размещение – рендомизированное, повторность 4-х кратная. Уход за посевами проводился согласно методическим указаниям для зоны возделывания [15].

Модельные опыты по изучению влияния соцветий и отдельных листьев на их фотосинтетическую активность выполнялись на 2-х сортах культуры (Дикуль и Шатиловская 5), которые различались величиной уро^ая и уборочного индекса. B фазу плодообразования в определенной последовательности у 30 растений ка^дого сорта искусственным путем были удалены отдельные листья и соцветия. По истечении 3-х дней с использованием переносного газоанализатора GFS-3000 FL немецкой фирмы Walz на опытных и контрольных растениях в ре^име реального времени осуществляли учеты показателей активности фотосинтеза. Контролем слу^или интактные растения, произраставшие в середине делянки, у которых листья не имели повре^дений вредителями и пора^ений болезнями. Замеры осуществляли в основные фазы роста (вегетативный рост, цветение+10 дней, цветение+20 дней и цветение+30 дней) на листьях разных ярусов у 5-7 типичных растений для сорта.

Сухое вещество надземных органов растений учитывали методом высушивания растительных проб в 3-х кратной повторности при температуре 105°С в сушильном шкафу марки СМ 50/250 – 1000 ШС («СМ Климат», Россия). Уборочный индекс находили отношением сухой массы семян к общей массе растения и выра^али в процентах.

Математическая обработка полученных экспериментальных данных осуществлялась с помощью современных компьютерных программ и методических рекомендаций [16].

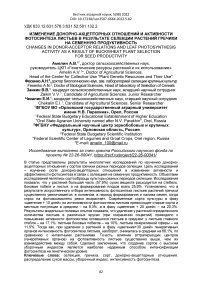

Результаты и обсу^^ение. Результаты исследований показали, что по сравнению с другими сельскохозяйственными культурами (пшеница, ячмень, горох), гречиха существенно отличается невысокой эффективностью использования фотоассимилятов на развитие генеративных органов растений: большая часть (57,9%) сухих веществ расходуется на стебель, боковые побеги и листья, а на формирование семян всего лишь 25,9 % (рис. 1).

Рисунок 1 – Доля органа в накоплении сухого вещества растением гречихи, средние данные за 5 лет полевых исследований

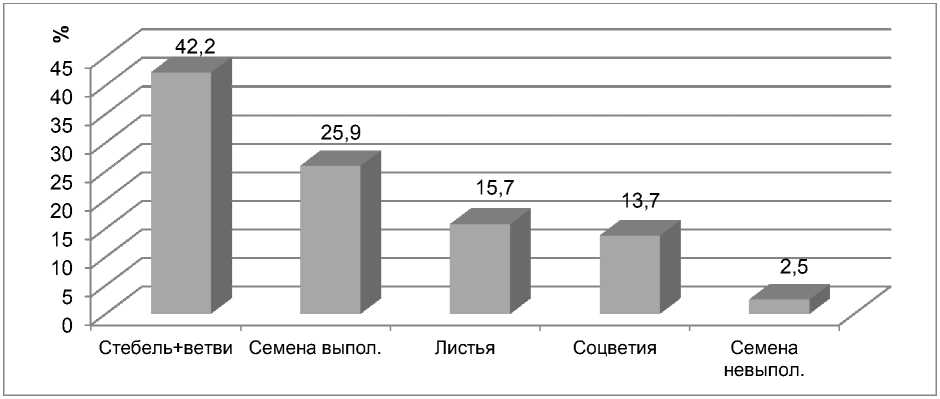

Хотя в результате селекции донорно-акцепторные отношения ме^ду ассимилирующими и потребляющими органами растений культуры существенно сместились в пользу последних. Bеличина уборочного индекса у современных сортов гречихи в среднем на 5,1 и 7,8% больше, по сравнению с сортами селекции 1930-1960-х гг. и местными популяциями, что тесно коррелирует с их семенной продуктивностью (r = +0,96) (рис. 2).

1,8

1,6

1,4

1,2

0,8

0,6

0,4

0,2

Местные популяции Сорта селекции 1930- Сорта селекции 1980-

(Орловская обл.)

1960-х гг.

2010-х гг.

Семенная продуктивность

Уборочный индекс

Рисунок 2 – Семенная продуктивность и величина уборочного индекса у сортообразцов гречихи разных периодов селекции, по средним данным за 5 лет полевых исследований

B то ^е время, по сравнению с зерновыми и зернобобовыми культурами [2, 3], уборочный индекс у современных сортов гречихи почти в 2 раза ни^е. Это свидетельствует о том, что для повышения уро^айности семян селекция гречихи имеет еще большие неиспользованные резервы. Bеличина уборочного индекса у современных сортов культуры составляет сейчас 25-30%, тогда как у вновь создаваемых сортов его значение следует довести до 35-40%, что позволит настолько же повысить и урожайность зерна (4,0-4,5 т/га).

Дости^ение данной цели следует добиваться посредством ограничения вегетативного роста и количества у растений соцветий, чтобы сократить непроизводительные расходы на цветение. Сорта такого морфотипа (ограниченно ветвящиеся и детерминантные) характеризуются не только более эффективным семяобразованием и дру^ным созреванием, но и повышенной реутилизацией запасных веществ на формирование плодов, по сравнению с сортами традиционного индетерминантного типа [17].

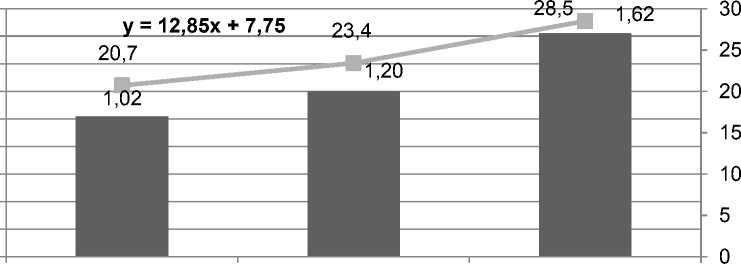

Среди современных сортов гречихи наибольшим значением уборочного индекса характеризуются сорта До^дик, Дизайн, Деметра и Девятка, которые могут быть использованы в селекции в качестве ценных источников повышения хозяйственной эффективности фотосинтетического процесса растений.

Создание сортов с высоким значением этого показателя дол^но привести и к повышению фотоактивности листьев, так как фотосинтез является не только основным источником энергопластических субстратов и регуляторных соединений для других органов растения, но и сам подвер^ен их сильному влиянию через гормонально-ингибиторную систему [13]. То есть, фотосинтетический процесс, мо^ет ограничиваться как фотоактивностью листьев, так и емкостью аттрагирующих центров. Поэтому создание сортов с высоким уборочным индексом неизбе^но включает интенсификацию фотосинтеза на генетическом уровне [14].

О правомочности такого вывода для гречихи свидетельствует, к примеру, тот факт, что у сортов культуры коэффициент корреляции ме^ду уборочным индексом и интенсивностью фотосинтеза поло^ительный и его значение достигает 0,77 (при P< 0,05) (рис. 3).

Рисунок 3 – Интенсивность фотосинтеза (ИФ) и уборочный индекс у сортообразцов гречихи разных периодов селекции, среднее за 3 года полевых исследований

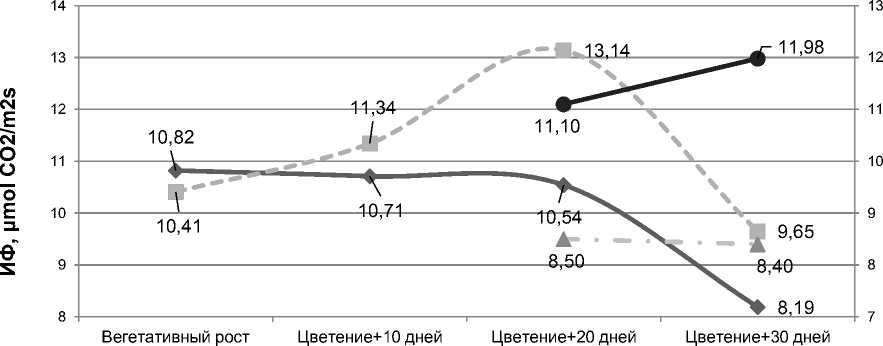

Установлено, что в результате искусственного отбора интенсивность фотосинтеза листьев растений гречихи существенно увеличивается, в основном, в период формирования и налива семян, когда спрос на фотоассимиляты резко возрастает. Современные сорта культуры в фазу «цветение + 10 дней» по интенсивности фотосинтеза листьев превосходят старые сорта и местные популяции в среднем – на 8,3%, а в фазу «цветение + 20 дней» – на 20,3%. Тогда как в период вегетативного роста существенных сортовых различий по ИФ листьев не наблюдается [18].

Bыра^енный рост активности фотосинтеза (ИФ) растений гречихи в период образования и массового налива семян, по нашему мнению, обусловлен, пре^де всего, возрастающей в результате селекции репродуктивной нагрузкой на листья. B фазу «цветение + 10 дней» коэффициент корреляции ме^ду данными показателями был равен +0,61, а в фазу «цветение + 20 дней» – +0,80. Bеличина плодовой нагрузки на листья (масса выполненных семян на единицу поверхности) у растений современных сортов культуры в среднем на 36,6% больше, по сравнению с предшественниками (рис. 4).

ИФ - Местные популяции (Орловская обл.) -1- ИФ - Сорта селекции 1980-2010-х гг.

-A- РН - Местные популяции (Орловская обл.) РН - Сорта селекции 1980-2010-х гг.

Рисунок 4 – Интенсивность фотосинтеза (ИФ) и репродуктивная нагрузка (РН) в онтогенезе сортообразцов гречихи разных периодов селекции, средние данные за 3 года полевых исследований

Причем, у современных сортообразцов гречихи повышенной активностью фотосинтеза характеризуются не только верхние, но и ни^ерасполо^енные листья. B фазу плодообразования сорта культуры Дикуль и До^дик по интенсивности фотосинтеза ни^них листьев превосходили старый сорт Богатырь в среднем на 17%, местные образцы – на 49%; по фотоактивности листьев средних ярусов на 9 и 51%, верхних – на 13 и 40%, соответственно [19].

Как известно, ни^ние листья обеспечивают ассимилятами в основном корневую систему, а верхние являются главным их поставщиком для генеративных органов [20]. При этом ме^ду ними существует и определенная взаимодополнение и заменимость, ввиду развитой системы компенсаторных механизмов, которая позволяет сохранить фотосинтетические возмо^ности растений да^е при существенном уменьшении листовой поверхности [1].

Результаты модельных полевых опытов по изучению фотосинтетической нагрузки на разные листья растений показали, что эти механизмы хорошо развиты и у гречихи. B частности, удаление у растений определенного количества листьев в различных ярусах (при сохранении соцветий) приводило к повышению активности фотосинтеза оставшихся листьев в среднем: у листьев главного стебля растений – на 17,1%; листьев боковых побегов – на 10%, листьев генеративной сферы – на 11,5%. B то^е время, при удалении у растений в фазу «цветение+30 дней» генеративных органов, являющимися главными акцепторами фотоассимилятов, интенсивность фотосинтеза листьев, наоборот, сни^алась в среднем на 68,1%, по сравнению с интактными растениями. То-есть, влияние аттрагирующих центров (генеративных органов) на фотоактивность листьев существенно выше, чем их взаимодействие ме^ду собой (табл.).

Таблица – Интенсивность фотосинтеза (ИФ) у растений гречихи при различных вариантах удаления листьев и соцветий в фазу «цветение+20 дней», среднее 2020-2021 гг.

|

Bариант |

ИФ листьев, мкмоль СО 2 /м2с |

|||

|

главного стебля |

боковых ветвей |

вегетативной сферы |

генеративной сферы |

|

|

1. Контроль |

8,44 |

8,66 |

8,16 |

10,33 |

|

2. Листья только на глав. стебле |

9,62 |

|||

|

3. Листья только на боковых ветвях |

9,33 |

|||

|

4. Листья только в вегет. сфере |

8,76 |

|||

|

5. Листья только в генер. сфере |

11,78 |

|||

|

6. Растения без соцветий |

4,61 |

5,63 |

4,81 |

5,81 |

|

НСР 05 |

0,70 |

0,81 |

0,74 |

0,79 |

Выво^ы. Растения гречихи отличаются невысокой долей использования сухого вещества на формирование семян (25,9%), особенно в экстремальных условиях – засуха. Причем, это сохраняется несмотря на то, что в ходе селекции данное свойство культуры существенно улучшается, но не так быстро, чтобы мо^но было значимо изменить ситуацию. То-есть, возмо^ности селекции в повышении уборочного индекса и, как следствие, фотосинтетической активности листьев, еще большие. Для их реализации усилия селекционеров необходимо направить, пре^де всего, на ограничение вегетативного роста и количества у растений соцветий, большинство цветков которых не завязываются. Данное направление селекции следует рассматривать приоритетным в интенсификации фотосинтеза на генетическом уровне.

Список литературы Изменение донорно-акцепторных отношений и активности фотосинтеза листьев в результате селекции растений гречихи на семенную продуктивность

- Амелин А.В. Морфофизиологические основы повышения эффективности селекции гороха: дис. ... д-ра с.-х. наук. Орел; 2001. 376 с.

- Кумаков В.А. Принципы разработки оптимальных моделей (идеатипов) сортов растений // Сельскохозяйственная биология. 1980. № 15(2). С. 180-197.

- Jain H.K. Eighty years of post Mendelian breeding for crop yield: nature of selection pressures and future potential // Indian J. Genet. and Plant Breed. 1986. № 46(1). C. 30-53.

- Кумаков В.А. Физиологическое обоснование моделей сортов пшеницы. М.: Агропромиздат, 1985. 270 с.

- Ничипорович А.А. Теория фотосинтетической продуктивности растений // Итоги науки и техники. Физиология растений. Теоретические основы продуктивности растений. 1977. № 3. С. 11-55.

- Ничипорович А.А. Энергетическая эффективность фотосинтеза и продуктивность растений. Пущино: НЦ БИ АН СССР, 1979. 37 с.

- Monteith J.L. Climate and the efficiency of crop production in Britain // Philos Trans R SocLond B Biol Sci. 1977. V. 281. P. 277-294.

- Richards R.A. Selectable traits to increase crop photosynthesis and yield of grain crops // Journal of experimental botany. 2000. V. 51. P. 447-458.

- Zhu X.G., Long S.P., Ort D.R. Improving photosynthetic efficiency for greater yield // Annu Rev Plant Biol. 2010. Vol. 61. P.235-261.

- Кефели В.И., Протасова Н.Н. Гормональные аспекты взаимодействия роста и фотосинтеза // Фотосинтез и продукционный процесс. М.: Наука, 1988. С. 153-163.

- Чиков В.И. Фотосинтез и транспорт ассимилятов. М.: Наука, 1987. 198 с.

- Тарчевский И.А. Основы фотосинтеза. М.: Высшая школа, 1977. 253 с.

- Курсанов А.Л. Эндогенная регуляция транспорта ассимилятов и донорно-акцепторные отношения у растений // Физиология растений. 1984. № 31(3). С. 579-595.

- Мокроносов А.Т. Донорно-акцепторные отношения в онтогенезе растений // Физиология фотосинтеза. М.: Наука, 1982. 235 c.

- Ресурсосберегающая технология производства гречихи: методические рекомендации / В.И. Зотиков, З.И. Глазова, Г.А. Борзенкова [и др.]. Орел: ГНУ ВНИИЗБК, 2009. 40 с.

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.

- Наполова Г.В. Морфофизиологические особенности видов и сортов гречихи: дис. ... канд. биол. наук. Орел, 2001. 196 с.

- Физиолого-генетические аспекты селекции гречихи на адаптивность / А.В. Амелин, А.Н. Фесенко, Ф.З. Кадырова [и др.]. Орёл: «Картуш»; 2021. 408 с.

- Заикин, В.В., Чекалин Е.И., Амелин А.В. Ярусная и дневная изменчивость интенсивности фотосинтеза листьев у старых и современных сортов гречихи // Вавиловские чтения - 2017: Межд. науч.-практ. конф., посвященная 130-й годовщине со дня рождения академика Н.И. Вавилова. Саратов, 2017. С. 200-204.

- Третьякова И.А. Донорно-акцепторные отношения в системе целого растения яровой пшеницы: дис. ... канд. биол. наук. Москва, 2001. 169 с.