Изменение физико-химических и агрофизических свойств тёмно-серых лесных почв под влиянием водной эрозии

Автор: Ковалец А.а, Мозгова М.Г., Иванушкина Т.С.

Журнал: Научный журнал молодых ученых @young-scientists-journal

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 1 (31), 2023 года.

Бесплатный доступ

Почва представляет собой один из наиболее консервативных частей ландшафта, она эволюционирует под влиянием изменения природной среды, хотя почва - настолько поликомпонентное и полифункциональное образование, что может быть и динамичным компонентом природной среды [4]. Это обусловлено наличием как устойчивых, так и быстро меняющихся почвенных свойств и режимов. Самые разнообразные негативные последствия сельскохозяйственной деятельности обусловлены тем, что почва очень быстро реагирует на меняющиеся условия внешней среды, что в дальнейшем может самым радикальным образом отразиться на остальных компонентах ландшафта. Деградация почв или потеря ими своих экологических функций влечет за собой неблагоприятные последствия для всей биосферы. Поэтому в условиях все возрастающей антропогенной нагрузки на природную среду все большее значение приобретают вопросы устойчивости биосферы. В решении этих вопросов важнейшую роль играет почвенный покров, поскольку стабильность биосферы во многом обусловлена его устойчивостью [5, 6].

Почва, почвенный покров, гранулометрический состав, агрегатный состав, фракции, механические элементы

Короткий адрес: https://sciup.org/147240237

IDR: 147240237 | УДК: 631.445.25:631.41:631.459.2

Текст научной статьи Изменение физико-химических и агрофизических свойств тёмно-серых лесных почв под влиянием водной эрозии

Введение. Интенсификации земледелия должна сопутствовать интенсификация защиты почв от эрозии, загрязнения, разрушения и необходимости повышения их плодородия. Для действенной работы по борьбе с эрозией, дегумификацией, загрязнением, разрушением почв в новых условиях необходимо прежде всего ориентироваться на правильное понимание смысла почвозащитного земледелия, так как во многих литературных источниках оно трактуется шире общепринятых понятий земледельческой науки. Например, к почвозащитному земледелию относят агролесомелиоративные, лугомелиоративные, гидротехнические и организационно-хозяйственные мероприятия, служащие как средство повышения противоэрозионного действия почвозащитного земледелия. При этом, почвозащитное земледелие - это научно обоснованная система агротехнических противоэрозионных мероприятий, предупреждающих и прекращающих ускоренную эрозию, способствующих сохранению и повышению плодородия почв при интенсивном и рациональном использовании земельных ресурсов, обеспечивающих увеличение и стабильность урожаев сельскохозяйственных культур, которые дают возможность компенсации энерго-денежных затрат и обеспечение рентабельности производства [1, 2, 3].

Цель исследования заключалась в определении и установлении особенностей распределения в профиле темно-серых лесных почв механических элементов гранулометрического состава почвы, характера распределения частиц менее 0,001 мм, степени ее агрегатированнности, оструктуренности и насыщенности почвенно-поглощающего комплекса основаниями.

В задачи исследования входило:

-

1. выявление характера изменения степени агрегетированности почвы на исследуемой глубине в зависимости от выраженности элементарных почвенных процессов;

-

2. определение гранулометрического состава и особенностей распределения илистой фракции (менее 0,001мм) на исследуемой глубине почвы;

-

3. установление особенностей изменения физико-химических свойств иллювиального горизонта темно-серой лесной почвы и характера распределения частиц ила, органического вещества, обменных оснований и гидролитической кислотности.

Агрегатный состав. Исследованиями характера изменений агрегатного состава почв земель сельскохозяйственного назначения показано достоверное преобразование агрегатированности и количественного содержания фракций структурных агрегатов почвы, которые оказывают достоверное влияние на изменения водного, воздушного, теплового режимов почвы, ее биологической активности. Проведенными нами исследованиями характера антропогенной преобразованности агрегатного состава в гумусово-аккумулятивном слое тёмно-серой лесной почвы доказано достоверное изменение агрегатированности гумусового слоя исследуемых почв, определяющих особенности водно-воздушного, теплового, питательного и биохимического режимов почвы.

Таблица 1 - Изменение агрегатного состава тёмно-серой лесной почвы

|

Размер фракций, мм |

>10 |

10-7 |

7-5 |

5-3 |

3-2 |

2-1 |

1-0,5 |

0,5-0,25 |

<0,25 |

|

Содержание, % |

56,91 |

17,31 |

8,11 |

8,91 |

4,21 |

2,98 |

0,67 |

0,5 |

0,4 |

|

1 >10+<0,25, % |

57,31 |

||||||||

|

I 10-0,25, % |

42,68 |

||||||||

|

Кстр |

0,74 |

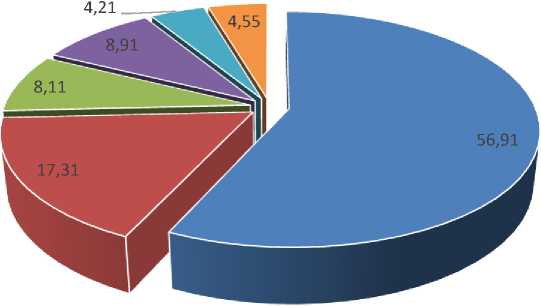

Так, нами выявлено, что в гумусовом слое тёмно-серой лесной почвы наибольшее количественное содержание установлено для агрегатов размером >10 мм (56,91%), количество которых в 3,3 раза превышает количественное содержание агрегатов размером 10-7 мм (17,31%). Доказано качественное и количественное изменение структурных агрегатов почвы размером менее 7 мм. Так, наибольшую долю составляют структурные отдельности размером от 7 до 5 мм и от 5 до 3 мм, суммарное количество которых достигает 17,02%. При этом количественная доля структурных агрегатов размером менее 3 мм, достигающая 8,76%, включает в себя количество агрегатов размером 3-2 мм 4,21%, а количество агрегатов размером 2-1 мм - 2,98%. Особый интерес представляет количественное содержание агрегатированных частиц размером менее 1 мм, которые в сумме составляют 1,57%, при почти равном их количественном содержании между собой (табл. 1).

Установленные изменения в количественном соотношении структурных отдельностей, входящих в состав тёмно-серых лесных почв, обусловливают изменение соотношения структурных агрегатов, влияющих на характерные особенности структурного состояния гумусового слоя тёмно-серой лесной почвы. Доказано, что агрегатированность исследуемой почвы в пределах 60-75 см обусловлена суммой структурных отдельностей размерами более 10 мм и менее 0,25 мм, количество которых достигает 57,31%. По результатам проведённого агрегатного анализа количество агрегатов от 0,25 мм до 10 мм составляет 42,68% и их отношение к суммарному содержанию агрегатов меньше 0,25 мм и больше 10 мм достигает величины 0,74, которое характеризует удовлетворительное структурное состояние исследуемого генетического горизонта почвы (рис. 1).

Размер фракции, мм, %

>10 10--7 7--5 5--3 3--2 <2

Рисунок 1 – Оценка влияния антропогенного воздействия на изменение агрегатного состава гумусового слоя тёмно-серой лесной почвы

Поскольку структурное состояние почвы во многом определяется наличием и водопрочностью структурных агрегатов разных размеров, то можно сделать вывод, что в исследуемой почве коэффициент оструктуренности имеет самое низкое значение, так как преобладающими структурными агрегатами являются агрегаты размером более 10 мм и менее 0,25 мм, количество которых составляет 57,31%, именно агрегаты указанного размера обусловливают ухудшение агрегатированности и оструктуренности почвы на исследуемой глубине. При этом, количественное содержание агрегатов агрономически ценного размера 10 мм – 0,25 мм на 14,63% меньше количественного содержания агрегатов крупнее 10 мм и 0,25 мм, что обусловливает низкое значение коэффициента оструктуренности 0,74, что подтверждает ухудшение агрофизических свойств почвы и условий произрастания корневых систем растений и обитания почвенных организмов.

Гранулометрический состав. Твердая фаза минеральных почв и почвообразующих пород состоит из элементарных частиц различного размера, которые называют механическими элементами. Под элементарной почвенной частицей, или гранулой, понимают обособленную минеральную, органоминеральную или органическую частицу кристаллического или аморфного строения, все молекулы которой находятся в химической взаимосвязи. По происхождению механические элементы бывают минеральные, органические и органоминеральные. Они представляют собой обломки горных пород, отдельные первичные и вторичные минералы, гумусовые вещества и продукты их взаимодействия с минеральными компонентами почвы.

В почве механические элементы находятся в раздельно-частичном состоянии в виде совокупности индивидуальных зерен или гранул, как в песках и супесях. В суглинках и глинах под действием различных факторов природной среды механические элементы соединены в агрегаты. Чтобы перевести их в раздельночастичное состояние, почву подвергают механическому разрушению для перехода агрегатов в раздельно частичное состояние.

Таблица 2 – Содержание фракций механических элементов в гумусовом слое тёмносерой лесной почвы

|

Размер механических элементов, мм, их название, содержание, % |

||||||

|

1-0,25 |

0,25-0,05 |

0,05-0,01 |

0,01-0,005 |

0,005-0,001 |

<0,001 |

<0,01 |

|

Крупный и средний песок |

Мелкий песок |

Крупная пыль |

Средняя пыль |

Мелкая пыль |

Ил |

Физическая глина |

|

1,98 |

17,12 |

42,22 |

8,18 |

4,36 |

26,14 |

38,68 |

Количественное определение содержания в почве элементарных частиц – главная задача механического или гранулометрического анализа. Результаты механического анализа используют для установления гранулометрического состава почвы – важной генетической и агрономической характеристики. При генетической классификации почв их разновидности определяют по гранулометрическому составу верхних почвенных горизонтов и почвообразующих пород. От гранулометрического состава в значительной степени зависят уровень почвенного плодородия и особенности использования почв.

Результатами выполненного анализа (табл. 1) установлено изменение количественного содержания фракций механических элементов в гумусовом слое тёмно-серой лесной почвы. Выполненными исследованиями показан характер количественного распределения механических элементов в исследуемом генетическом горизонте почвы. Так, доказано, что в составе механических элементов преобладает фракция частиц крупной пыли (0,05-0,01 мм), достигающая 42,22 %, которая в 1,6 раза превышает массовое содержание илистой фракции (<0,001 мм), количество которой составляет 26,14%. Интерес представляют особенности массового содержания фракции песка в эродированной почве, количество которой достигает 19,1% при значительном преобладании в нём частиц мелкого песка (0,25-0,05 мм) до 17,12%. Количественное содержание механических элементов фракций средней и мелкой пыли составляет 8,18% и 4,36% соответственно. Характер количественного распределения фракций механических элементов исследуемой почвы определяет ее гранулометрический состав. Так, по данным количественного содержания элементарных почвенных частиц нами установлен следующий характер и название гранулометрического состава исследуемой почвы на глубине ее профиля 60-75 см – среднесуглинистый мелкопесчано-иловато-крупнопылеватый.

Таким образом, в условиях тёмно-серых лесных почв и их сельскохозяйственного использования происходит закономерное изменение в распределении частиц различных фракций механических элементов.

Физико-химические свойства. Уровень плодородия любой почвы земель сельскохозяйственного значения зависит от ее физико-химических свойств, а именно от количества катионов обменных оснований Ca2+, Mg2+ и величины гидролитической кислотности (Нг, мг-экв/100г H+ + Al3+), определяющих величину емкости катионного обмена и степень насыщенности основаниями.

Таблица 3 – Физико-химические свойства тёмно-серой лесной почвы (иллювиальный горизонт B)

|

Генетический горизонт и глубина взятия |

Сумма обменных оснований, мг-экв/100г почвы (Ca 2+ + Mg2+) |

Гидролитическая кислотность, мг-экв/100г почвы (H+ + Al3+) |

Ёмкость катионного обмена, мг-экв/100г почвы |

Степень насыщенности основаниями, % |

|

B (60-75 см) |

12,86 |

1,63 |

14,49 |

88,78 |

На основании проведенных лабораторных исследований нами доказано, что количество обменных оснований в исследуемом генетическом горизонте почв достигает величины 12,86 мг-экв/100 г. При этом величина гидролитической кислотности составляет 1,63 мг-экв/100 г почвы, а величина емкости катионного обмена возрастает до 14,49 мг-экв/100г почвы. Степень насыщенности основаниями исследуемой почвы в иллювиальном горизонте В на глубине 60-75 см составляет 88,78%, что подтверждает подкисление нижних горизонтов почвы. Профиль почвы отличается ясной элювиально-иллювиальной дифференциацией по распределению ила, обменных оснований, полуторных окислов железа и алюминия.

Таким образом, нами установлено, что в темно-серых лесных почвах создаются благоприятные условия для роста и развития растений, активности почвенной биоты, оструктуривания почвы, что приводит к увеличению мощности гумусового слоя с возрастанием количественного содержания гумусовых соединений органических веществ почвы, накоплению гуминовых соединений в составе гумуса, увеличению водопрочности структурных агрегатов.

Выводы.

-

1. Исследованиями доказано самое низкое значение коэффициента оструктуренности 0,74 ед. в слое почвы 60-75 см, обусловленное преобладанием в составе почвы суммарного количества агрегатов размером более 10 мм и менее 0,25 мм (57,31%).

-

2. Выявлено влияние генетических особенностей тёмно-серых лесных почв в проявлении процессов элювиирования и иллювиирования, оказывающих влияние на изменение количественного содержания фракций механических элементов и гранулометрический состав почвы.

-

3. Доказано преобладание катионов обменных оснований в составе почвенно-поглощающего комплекса тёмно-серых лесных почв на глубине 60-75 см, достигающего 88,78% и обусловливающего благоприятные условия реакций среды, водно-воздушного режима для роста и развития растений и почвенной биоты.

Почвозащитное земледелие осуществимо только на основе проектов внутрихозяйственного землеустройства, предусматривающих правильную организацию территории хозяйств, в сочетании с агролесомелиоративными и гидротехническими почвозащитными мероприятиями при использовании специальной техники, учете особенностей рельефа, всех почвенно-климатических и хозяйственных факторов, обусловливающих ускоренную эрозию.

Географический ф-т МГУ, 2007. 350 с.

Список литературы Изменение физико-химических и агрофизических свойств тёмно-серых лесных почв под влиянием водной эрозии

- Agroecological assessment of the effectiveness of different systems of soil protection measures in the reproduction of fertility of slope gray forest soils / L.P. Stepanova and etc/// IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2021, 723(3), 032104.

- Stepanova L.P., Pisareva A.V., Bolmat T.N. Environmental Impact Assessment of Technogenesis on Genetic Features, Composition and Properties of Light Gray Forest Soils. // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2021, 666(2), 022051.

- Stepanova L.P., Pisareva A.V., Raskatov V.A. Assessment of the State of Soil's Microbial Community in Condition of Intensive Influence of Pollutant. // Ekologia Bratislava, 2021, 40(1), с. 8-15.

- Глазовская М.А. Геохимия природных и техногенных ландшафтов. М.: Географический ф-т МГУ, 2007. 350 с.

- Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании земель в Российской Федерации в 2009 году. Росреестр, ФГУП "ФКЦ "Земля". М., 2010. 249 с.

- Доклад о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения. М.: ФГНУ "Росинформагротех", 2010. 100 с.