Изменение физиологической активности микробной биомассы в результате сельскохозяйственного использования полугидроморфных почв Центрального Кавказа (в границах равнинной части Кабардино-Балкарии)

Автор: Горобцова Ольга Николаевна, Улигова Татьяна Сахатгериевна, Темботов Рустам Хасанбиевич, Хакунова Елена Мухадиновна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 5-2 т.18, 2016 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты фундаментальных исследований биологических свойств почвенного покрова равнинной части Кабардино-Балкарии, направленных на изучение метаболической активности почвенной микробной биомассы. Данные, полученные с помощью физиологического метода определения скорости базального и субстрат-индуцированного дыхания (БД и СИД), позволили установить ослабление интенсивности БД и СИД в пахотных почвах в среднем на 37% и 60% соответственно. Расчёт содержания углерода микробной биомассы (Смик) показал, что при обработке происходит снижение данного показателя от высокого до среднего уровня, а запасы Смик уменьшаются в среднем на 53%. Агрогенные процессы сопровождаются потерей микробной фракции органического углерода почвы (Смик/Сорг) с 4,8-6,2% до 2,0-3,5%. Экофизиологические индикаторы: коэффициенты микробного дыхания (QR и QR') и удельного дыхания микробной биомассы (qCO2) указывают на среднюю степень ослабления метаболической деятельности микробных сообществ в агрогенных почвах.

Естественные и агрогенные полугидроморфные почвы, базальное и субстрат-индуцированное дыхание, углерод микробной биомассы, коэффициенты микробного дыхания

Короткий адрес: https://sciup.org/148204911

IDR: 148204911 | УДК: 631.461

Текст научной статьи Изменение физиологической активности микробной биомассы в результате сельскохозяйственного использования полугидроморфных почв Центрального Кавказа (в границах равнинной части Кабардино-Балкарии)

Изучение биологических свойств почв и степени их изменения при агрогенном воздействии требует разносторонних исследований, охватывающих наиболее значимые аспекты биологической жизни почвы. Опубликованные ранее данные, характеризующие гумусное состояние и ферментативную активность естественных и пахотных полугидроморфных почв равнинной части Республики [1], должны быть дополнены сведениями, дающими информацию об их микробиологических свойствах. Роль почвенных микроорганизмов в формировании гумусовых показателей, ферментного пула и общего уровня биологической активности почвы чрезвычайно велика, так как урожай и плодородие почвы в большей степени связаны не с наличием питательных веществ, а с интенсивностью их круговорота, осуществляемого почвенными микроорганизмами [2].

В данной работе для установления уровня метаболической активности и количественных Горобцова Ольга Николаевна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, заведующий лабораторией почвенно-экологических исследований.

характеристик почвенной микробной биомассы применяется физиологический метод, основанный на измерении потенциальной интенсивности микробного дыхания. Эффективность метода определения скорости базального и субстрат-индуцированного дыхания (БД и СИД) доказана в ряде работ российских и зарубежных авторов [3–5]. На основе значений интенсивности БД и СИД проводится определение целого ряда параметров, характеризующих как состояние почвенного микробного сообщества, так и изменения, происходящие в нём при антропогенном воздействии.

Цель исследования заключается в определении физиологической активности микробиоты естественных и пахотных полугидроморфных почв равнинной части Кабардино-Балкарии на основе показателей скорости БД и СИД и оценке степени изменения состояния почвенной микробной биомассы под влиянием комплекса агрогенных факторов.

Работа является частью комплексного фундаментального исследования почвенного покрова Центрального Кавказа. Подробное изучение биологических свойств почв проводится в рамках разработки методики экологической оценки состояния почвенного покрова. Изучение различных биологических показателей необходимо для определения общего уровня биологической активности почв и степени его изменения при сельскохозяйственном использовании. Собранные сведения будут систематизированы в базе данных и визуализированы в виде интерактив- ной многослойной картографической модели, иллюстрирующей пространственное изменение почвенных свойств, с учётом их использования в сельскохозяйственном производстве.

Объектами исследования являются полуги-дроморфные почвы, сформировавшиеся на различных участках поймы основных рек республики (Терек, Малка, Черек, Баксан и др.), названия которых приведены в соответствии генетической классификацией [6]. Нами получены данные, что [1], естественные луговато-чернозёмные почвы обладают в верхней части гумусового горизонта (0-20 см) следующими средними показателями: рН Н 2О - 8,04; содержание гумуса - 5,7%, в пахотном горизонте их генетических аналогов рН Н2О - 8,20; содержание гумуса - 3,7%. Лугово-чернозёмные естественные - рН Н2О -7,88; содержание гумуса - 5,0%, в пахотных горизонтах - рНН2О -7,96; содержание гумуса - 3,7%. Луговые почвы в естественном состоянии - рН Н2О -7,92: содержанием гумуса - 4,9%, в пахотном - рН Н2О - 8,11; содержанием гумуса - 3,6%. Аллювиально-луговые и аллювиально-дерновые почвы описаны только в своём природном состоянии, так как практически не используются под пашню. Для них характерны рНН2О - 8,05 и 8,21, а содержание гумуса - 4,4% и 3,7% соответственно.

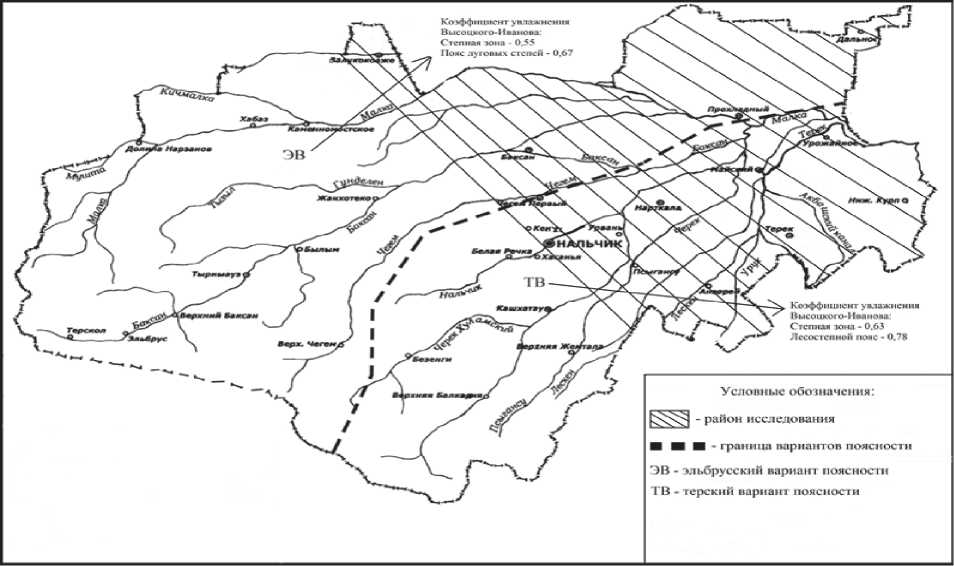

Район исследования - часть наклонной Кабардинской равнины, ограниченная координатами 43о23‘9.03’’ - 43 0 52’56.58’’ с. ш. и 43 0 16’48.82’’ - 44 0 21’29.08’’ в. д. Изучаемые территории расположены в степной зоне (110-400 м над ур. м.), поясе луговых степей эльбрусского варианта и лесостепном поясе терского варианта (400-700

м над ур. м.). Принадлежность района исследований к эльбрусскому и терскому вариантам поясности определена в соответствии с типизацией высотно-поясной структуры, разработанной А.К. Темботовым [7]. Граница между терским и эльбрусским вариантами проходит по линии: гор Дых-тау - Каракая и далее по нижнему течению р. Баксан (рис.). Экосистемы всех высотных поясов эльбрусского варианта характеризуются заметной ксерофитизацией ландшафтов, причина которой - пологость склонов, ширина речных долин и свободная циркуляция сухих ветров из Прикаспийской низменности. В условиях терского варианта поясности климат более влажный и мягкий, что является причиной различной структуры высотных поясов, разнообразия растительного и почвенного покрова [7].

Сложная речная система, со множеством рукавов, притоков, новыми и старыми руслами оказывает существенное влияние на микро- и мезорельеф, растительность и свойства почв. Аллювиальные отложения, как древние, так и современные являются почвообразующими породами. В поймах рек естественная растительность представлена остепнёнными вариантами луга (разнотравно-злаковые фитоценозы), мезофильными (разнотравно-лугово-овсяницевые) и более влажными (разнотравно-стальниковые) сообществами. В долинах рек распространена древесно-кустарниковая растительность с участием тополя белого, тополя чёрного, ольхи серой, шелковицы, боярышника, шиповника и других видов [8]. Природные биогеоценозы сохранились лишь на отдельных участках, а основная часть

Рис. Район исследования, граница терского и эльбрусского вариантов поясности в пределах Кабардино-Балкарии исследуемых почв используется под пашню и посевы пшеницы, кукурузы, подсолнечника, овощных культур.

Около 80% сельскохозяйственной продукции в Республике производят 1,5 тысячи фермерских хозяйств, около 6,5 тысяч арендаторов и индивидуальных предпринимателей, а также более 115 тысяч личных подсобных хозяйств [9]. Пахотные земли используются, как правило, на условиях краткосрочной аренды, при этом мелкие товаропроизводители не могут обеспечить рациональную систему севооборотов, должный уровень агротехники, необходимое количество удобрений, что приводит к отрицательному балансу питательных веществ, вынос которых с урожаем превышает внесение в 5 раз [10]. Микробное сообщество пахотных почв чутко реагирует на интенсивность агрогенного воздействия, а изменения, происходящие в нём, отражаются на целом ряде почвенных свойств.

Методы исследования. Для оценки интенсивности микробного почвенного дыхания в естественных и пахотных почвах (СО2 мг/100 г/24 ч) применили классический метод [11], основанный на абсорбции щёлочью выделенного микробной биомассой СО2, с последующим титрованием кислотой. Используемый метод, хотя и уступает современным газохроматографическим в точности и скорости определения, имеет высокую воспроизводимость, не требует специального оборудования и позволяет решить поставленные в данном исследовании задачи сравнительной оценки свойств пахотных и естественных почв.

При определении скорости БД и СИД предин-кубацию образцов осуществляли при оптимальной влажности почвы – 60% полной влагоёмкости (ПВ) в течение 7 сут. при температуре 22оС в полиэтиленовых пакетах с воздухообменом. Скорость БД определяли по интенсивности дыхания почвенных микроорганизмов при инкубации в течение 24 часов, температуре 22оС и влажности 60% ПВ. Скорость СИД оценивали по скорости дыхания микроорганизмов после обогащения почвы глюкозой (0,2 мл/1 г сухой почвы; титр 0,5 г глюкозы). Обогащённый глюкозой образец инкубировали 4 ч при температуре 22оС. Скорость СИД для расчётов содержания углерода микробной биомассы (Смик) выражали в мкл СО2/г почвы/ч [12].

Содержание углерода микробной биомассы почвы рассчитывали по формуле: Смик (мкг С/г почвы) = СИД (мкл СО2/г почвы/ч) × 40,04 + 0,37 [4]. Запас углерода микробной биомассы в слое мощностью 20 см установили, используя данные плотности исследуемых почв [1]. Долю микробной биомассы (%) в общем органическом углероде почвы рассчитали, как отношение содержания углерода микробной биомассы к общему содержанию органического углерода в почве: Смик/Сорг [3].

Значения экофизиологических индикаторов (коэффициенты микробного дыхания (QR = БД/ СИД) и удельного дыхания микробной биомассы (qCO2 = БД/Смик), характеризующих нарушения, происходящие в почвенных микробоценозах, определили в соответствии с рекомендациями [3, 13, 14]. Статистическую обработку и корреляционный анализ результатов выполнили в программе Statistica 10.0. С помощью дисперсионного двухфакторного анализа (Factorial ANOVA) установили силу влияния и значимость исследуемых факторов на изученные показатели. В исследованиях принят уровень значимости р ≤ 0,05.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Показатели физиологической активности микробной биомассы, ха рактеризуемые скоростью БД и СИД эффективны при изучении антропогенных воздействий на почву, в том числе и при оценке степени изменения биологических свойств агрогенных почв [3]. Значения интенсивности БД (табл.), позволяющие установить потенциальную активность фонового дыхания почвенной микробной биомассы естественных почв, существенно не отличаются друг от друга и в среднем составляют около 10,5 мкг СО2 /1г/ч. Снижение данного параметра в пахотных горизонтах на 33–40% свидетельствует о статистически значимом ослаблении дыхательной активности почвенной микробной биомассы ( t > 2,7; p < 0,016), причиной которого могут являться количественные потери микробной биомассы в обрабатываемых почвах.

Чтобы подтвердить сделанное предположение рекомендуется определение скорости СИД [3, 4, 12]. Показатели СИД характеризует физиологический потенциал почвенной микробиоты, который проявляется при достаточном количестве питательного субстрата (раствор глюкозы), внесённого в условиях оптимальной влажности и температуры почвы. По мнению Звягинцева [15], высокий микробный потенциал говорит о большей способности системы сохранять равновесие при имеющихся внешних воздействиях.

Данные, характеризующие интенсивность СИД в естественных почвах, показывают, что луговые почвы обладают наибольшим природным микробным потенциалом. В остальных объектах данный показатель существенно ниже ( t > 2,7; p < 0,005): в полугидроморфных аналогах чернозёмов на 24–25%, в аллювиальных почвах – на 32– 34%. Видовой состав, численность и активность микробного сообщества различных типов почв существенно отличаются друг от друга [12], но, чтобы установить характер различий требуются более глубокие микробиологические исследования. В данной работе более важным представляется определение степени изменения микробного потенциала в пахотных почвах. В соответствие

Таблица. Средние показатели состояния микробной биомассы исследуемых пахотных и естественных почв (в слое 0 - 20 см) равнинной части Кабардино-Балкарии

|

Почвы |

Скорость БД, мкг СО 2 /1г/ч |

Скорость СИД, мкг СО 2 /1г/ч |

С мик , мкг С/г |

Запас С мик , г/м2 |

С мик /С орг , % |

|

Луговаточернозёмные n = 14 n = 9 |

9,2±1,2 6,2±0,9 |

55,4±3,1 26,5±4,1 |

1225±69 671±40 |

281±18 180±11 |

6,2±0,7 3,5±0,4 |

|

Лугово-чернозёмные n = 21 n = 18 |

11,0±1,6 6,6±0,9 |

56,2±5,4 22,9±2,3 |

1355±48 506±51 |

321±28 134±14 |

4,8±0,7 2,3±0,2 |

|

Луговые n = 26 n = 19 |

12,5±1,6 7,6±0,8 |

73,8±2,6 22,7±3,0 |

1632±58 503±66 |

354±18 122±15 |

4,9±0,3 2,0±0,3 |

|

Аллювиально-луговые n = 16 Не опр. |

10,2±0,8 Не опр. |

49,0±8,9 Не опр. |

1084±196 Не опр. |

208±40 Не опр. |

6,1±0,9 Не опр. |

|

Аллювиальнодерновые n = 15 Не опр. |

9,8±0,7 Не опр. |

49,9±5,9 Не опр. |

1104±131 Не опр. |

256±44 Не опр. |

4,8±0,5 Не опр. |

*Примечание: в числителе показатели естественных почв, в знаменателе - пахотных

с полученными данными, интенсивность СИД на пашне снизилась для всех сравниваемых почв на 52-70% ( t > 5,7; p< 0,0003). Двухфакторный анализ позволяет определить - что оказывает большее влияние на формирование изучаемых показателей - сельскохозяйственное воздействие или генетические особенности полугидроморфных почв, принадлежащих к различным типам и подтипам. Установлено, что использование под пашню играет решающую роль в формировании скорости БД (40%) и СИД (45%). Генетические различия также важны и влияние их достоверно ( F >3,8; p < 0,001), но их вклад в дисперсию гораздо ниже и составляет 20% и 25% соответственно.

Метод СИД позволяет дать количественную оценку содержанию углерода микробной биомассы (Смик) в почвах [3,4,12]. Рассчитанные на основе значений скорости СИД показатели Смик свидетельствуют о том, что причина снижения дыхательной активности микробной биомассы в агрогенных почвах - её количественное уменьшение на 45-69% и запасов Смик на 35-65%. В результате сельскохозяйственного использования высокое содержание углерода микробной биомассы в естественных почвах (более 1000 мкг С/г почвы) в пахотных горизонтах снижается до среднего уровня (500-1000 мкг С/г почвы) [3]. Данные дисперсионного анализа подтверждают, что влияние обработки почв на количественные показатели Смик является преобладающим (44%) и достоверным ( F = 6,81; p = 0,000).

Содержание углерода микробной биомассы в общем органическом углероде почвы (Смик/Сорг)

может служить количественной характеристикой и мерой активности почвенной микробной биомассы. Доля микробного углерода в саморегулирующейся почвенной системе обычно составляет около 5% от общего органического углерода почвы [3]. Уменьшение данного показателя в пахотных почвах до 2-3,5% - неблагоприятный признак (табл). Установленное количественное снижение доли углерода микробной биомассы как в абсолютных, так и в относительных показателях, негативно влияет на скорость процессов переработки органических остатков, питательный режим и общую биологическую активность агрогенных почв. В работах, посвящённых данному вопросу [3, 5] подчёркивается, что роль Смик в биологической активности почв - огромна, так как именно благодаря этой «живой» фракции органического углерода будет переработана вся масса органических веществ, поступающих в почву с животными и растительными остатками. По мнению Аристовской [16], имеющиеся в почвах запасы гумуса можно рассматривать как интегральный итог продолжавшегося в течение длительного времени микробиологического процесса разложения и консервации продуктов микробного обмена. Расчёт коэффициентов корреляции подтверждает существующую в естественных почвах взаимосвязь между микробными и гумусовыми показателями (г = 0,4-0,6), в то время, как в пахотных почвах эти взаимосвязи нарушены (г< 0,2).

Показатели интенсивности микробного дыхания применяются для расчёта ряда эко- физиологических индикаторов антропогенно-нарушенных почв [3, 13, 14]. Одним из них является коэффициент микробного дыхания QR, по величине которого судят о стабильности почвенных микробных сообществ, а значит и функциональной устойчивости почв: при значениях 0,1–0,2 – нарушения в деятельности микробного сообщества отсутствуют; значения 0,2–0,3 – указывают на слабые нарушения; 0,3–0,5 – средние; 0,5–1,0 – сильные; более 10 – катастрофические [3, 13]. Все изученные естественные почвы характеризуются значениями данного показателя 0,17–0,19 – типичными для ненарушенных сообществ. В пахотных почвах полученные значения QR указывают на слабую и среднюю степень нарушения устойчивости микробных сообществ – QR = 0,22–0,39.

Относительный коэффициент микробного дыхания (Q R ′ ) определяется как отношение значений Q R нарушенных почв к естественным. Расчёты показали, что для пахотных полугидроморфных аналогов чернозёмов почв значения Q R ′ меняются в пределах 1,2–1,4, что классифицирует их как сла-бонарушенные (Q R ′< 2). Обрабатываемые луговые почвы характеризуются Q R ′ = 2,3 и могут считаться средненарушенными (Q R ′ = 2–5) [13].

Удельное дыхание микробной биомассы qCO2 рекомендуется как индикатор возможного микробного стресса. При устойчивом состоянии почвенной системы данный показатель обычно снижен, так как стабильные и развитые почвы выделяют меньше углекислого газа на единицу содержания углерода микробной биомассы, чем молодые или нарушенные. Антропогенные воздействия, а также сукцессионные изменения приводят к повышению значений qCO2 [3, 14]. Рассчитанные на основе полученных данных средние показатели qCO2 для естественных почв мало отличаются друг от друга и составляют 2,1–2,4 мкг СО2–С/мг Смик/ч. В обрабатываемых почвах описываемый показатель возрастает на 25–56% (qCO2= 2,8–4,8 мкг СО2–С/мг Смик/ч), что является следствием нарушения функционирования микробных сообществ агрогенных почв.

Рассчитанные значения экофизиологиче-ских индикаторов, с помощью которых можно оперативно определить степень нарушения микробного сообщества в антропогенно-нарушенных почвах, позволяют утверждать, что произошедшие изменения не являются сильными или катастрофическими. Средняя степень нарушенности функционирования микробного сообщества, на которую указывают значения QR и QR′, а также повышение qCO2, соответствует снижению содержания Смик в пахотных горизонтах от высокого до среднего уровня. Произошедшие изменения, по-видимому, неизбежны при распашке и обработке почвы, так как в агроценозах происходит смена растительного сообщества, что влечёт за собой снижение биотического, микробиологического, ферментного разнообразия в пахотных почвах, регулярно вносятся различные химические вещества (минеральные удобрения, мелиоранты), в том числе и высокотоксичные (пестициды), производится физическое воздействие на почву при обработке пр. [15].

Метаболическая активность микробной биомассы полугидроморфных почв равнинной части Кабардино-Балкарии проведена впервые и является частью работ, проводимых для экологической оценки последствий их сельскохозяйственного использования. Комплекс полученных данных даёт представление о направлении и интенсивности процессов, происходящих в микробном сообществе пахотных почв, а методика их получения, благодаря своей простоте и эффективности может с успехом применяться в практических и научных целях. Полученные результаты пополнят формирующуюся базу данных и будут визуализированы в картографической модели, которая с высокой точностью (до 80%) отразит параметры состояния как естественных, так и агрогенных почв района исследований.

Список литературы Изменение физиологической активности микробной биомассы в результате сельскохозяйственного использования полугидроморфных почв Центрального Кавказа (в границах равнинной части Кабардино-Балкарии)

- Влияние сельскохозяйственного использования на биохимические свойства полугидроморфных почв равнинной части Кабардино-Балкарии/О.Н. Горобцова, Т.С. Улигова, Р.Х. Темботов, Е.М. Хакунова//Вестник Уфимского научного центра РАН. 2016. № 3. С. 74-81.

- Стефанькина Л.М. Зависимость урожая ячменя от содержания гумуса и биологической активности дерново-подзолистой супесчаной почвы: автореф. дис. … канд. биол. наук. Рига, 1976. 16 с.

- Ананьева Н.Д. Микробиологические аспекты самоочищения и устойчивости почв. М.: Наука, 2003. 222 с.

- Anderson J.P.E., Domsch K.H. A physiological method for the quantitative measurement of microbial biomass in soils//Soil Biol. 1978. V. 10. № 3. P. 215-221.

- Jenkinson D.S., Powlson D.S. Effects of biocidal treatments on metabolism in soil. 5. Method for measuring soil biomass//Soil Biol. Biochem. 1976. V. 8 P. 209-213.

- Классификация и диагностика почв СССР/В.В. Егоров, В.М. Фридланд, Е.Н. Иванова, Н.Н. Розов и др. М.: Колос, 1977. 221 c.

- Соколов В.Е., Темботов А.К. Позвоночные Кавказа. Млекопитающие. Насекомоядные. М.: Наука, 1989. 548 с.

- Цепкова Н.Л. Разнообразие фитоценозов равнинной территории Кабардино-Балкарской республики//Проблемы экологии горных территорий. Сборник научных трудов. М.: Т-во научных изданий КМК. 2006. С. 51-54.

- Высокие технологии для традиционной отрасли -интервью А.Канокова//Вестник. Северный Кавказ. 2013. № 2. URL: http://kbr.ru/?p=5657 (дата обращение: 08.07.2015).

- Агроэкологическое микрорайонирование территории, адаптивное размещение и технология возделывания основных полевых культур в центральной части Северного Кавказа/М.И. Тангиев, М.М. Кодзоев и др.//Нальчик, 2012. 331 с.

- Галстян А.Ш. Дыхание почвы как один из показателей ее биологической активности//Сообщение лаборатории агрохимии АН АрмССР. Биологические науки. 1961. № 5. С. 69-74.

- Ананьева Н.Д., Сусьян Е.А., Гавриленко Е.Г. Особенности определения углерода микробной биомассы почвы методом субстрат-индуцированного дыхания//Почвоведение. 2011. № 11. С. 1327-1333.

- Благодатская Е.В., Ананьева Н.Д., Мякишина Т.Н. Характеристика состояния микробного сообщества почвы по величине метаболического коэффициента//Почвоведение. 1995. № 2. С. 205-210.

- Anderson T.H., Domsch K.H. The metabolic quotient for CO2 (qCO2) as a specific activity parameter to assess the effect of environmental conditions, such as pH, on the microbial biomass of forest soils//Soil Biol. Biochem. 1993. V. 25. P. 393-395.

- Звягинцев Д.Г. Почва и микроорганизмы. М.: Изд-во МГУ, 1987. 256 с.

- Аристовская Т.В. Микробиология процессов почвообразования. Л.: Наука, 1980. 187 с.