Изменение функционального состояния печени при Эпштейна-Барр вирусном мононуклеозе у детей

Автор: Хмилевская Светлана Анатольевна, Зайцева И.А., Михайлова Е.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Инфекционные болезни

Статья в выпуске: 4 т.5, 2009 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены результаты наблюдения за 439 пациентами в возрасте от 1 до 18 лет с монону- клеозом Эпштейна-Барр вирусной этиологии. С помощью клинико-лабораторных и инструментальных методов исследования выявлены особенности состояния печени у детей разного возраста. Проведена оценка напря- женности процессов аутосенсибилизации к тканям данного органа. Показаны взаимосвязь клинических, био- химических и инструментальных признаков поражения печени, а также участие аутоиммунных процессов в формировании органопатологии при Эпштейна-Барр вирусной инфекции.

Эпштейна-барр вирусный мононуклеоз, дети, печень, аутоантитела

Короткий адрес: https://sciup.org/14916976

IDR: 14916976

Текст научной статьи Изменение функционального состояния печени при Эпштейна-Барр вирусном мононуклеозе у детей

молниеносного течения болезни, развития печеночной недостаточности и ДВС-синдрома.

Первичная инфекция может проявляться преимущественным поражением печени. ЭБВ-гепатит чаще регистрируется у подростков и молодых людей и напоминает картину вирусного гепатита А, В или С. У пожилых лиц описаны случаи фульминантного гепатита [7]. Хронический гепатит и цирроз по данным литературы не развиваются [6], однако в последние годы появились сообщения о случаях хронизации процесса, а также первично-хроническом течении гепатита обусловленного ЭБВ [8]. У восприимчивых индивидуумов ЭБВ может быть запускающим агентом развития аутоиммунного гепатита [9]. Имеются сведения о хронических грануломатозных гепатитах, причиной которых стал ВЭБ [10].

Приведенные данные свидетельствуют о важной роли герпеса человека 4 типа в формировании как острой, так и хронической патологии печени. Однако патогенетические механизмы и возрастные аспекты возникающих нарушений в настоящее время еще недостаточно изучены.

Целью настоящего исследование было выявить особенности функционального состояния печени при ЭБВ-инфекционном мононуклеозе у детей разного возраста.

Материалы и методы. Обследованы 439 пациентов в возрасте от 1 до 18 лет, находившихся на стационарном лечении в 5 детской инфекционной больнице г. Саратова с диагнозом «Инфекционный мононуклеоз ЭБВ-этиологии». Больные отбирались методом случайной выборки. Для верификации диагноза применялись клинические, серологические и молекулярные методы диагностики.

Критериями включения в протокол исследования являлись: наличие активно протекающей Эпштейна-Барр вирусной инфекции в форме инфекционного мононуклеоза, возраст от 1 до 18 лет, информированное согласие законного представителя больного. Критерии невключения: отсутствие маркеров ЭБВ инфекции, гепатиты другой этиологии, тяжелые сопутствующие и обострения хронических заболеваний, диффузные заболевания соединительной ткани, ревматическая патология. Критерии исключения ребенка из протокола: отказ законных представителей больного от участия в протоколе, нарушения протокола.

Пациенты в возрасте от 1 до 3 лет составили 28% (123 человека), от 3 до 7 лет – 30% (132 человека), от 7 до 13 лет – 20% (88 человек), от 13 до 16 лет – 10% (44 человека), от 16 до 18 лет – 12% (52 человека). В зависимости от степени тяжести заболевания больные, получавшие стационарное лечение, распределились следующим образом: 7% (31 человек) с легкой формой, 88% (386 человек) со среднетяжелой формой, 5% (22 человека) с тяжелой формой. Группу контроля составили 55 относительно здоровых детей аналогичного возраста.

Помимо рутинных методов исследования проводилось определение ряда биохимических показателей сыворотки крови (активности ALT, AST, ЩФ, б-амилазы, уровня билирубина, общего белка, альбумина, креатинина, мочевины на биохимическом анализаторе Vitalab Flexor E наборами реагентов фирм DiaSys и Biocon, Германия; ЛДГ-5 – методом электрофоретического фракционирования, урокани-назы – спектрофотометрическим методом, тимоловой пробы – электрофотометрическим методом).

С целью изучения выраженности иммунопатологических реакций в динамике заболевания определялись уровни аутоантител в сыворотке крови к тканям печени и селезенки микрометодом в РПГА с использованием приоритетных противоорганных эритроцитарных диагностикумов (по методике Л.Н. Шаниной 1985 г., step-test).

Лабораторные исследования проводились в динамике заболевания (при поступлении (4-7 дни болезни) и в периоде реконвалесценции — на 12-18 день болезни).

270 пациентам проводилось ультразвуковое исследование органов брюшной полости на аппарате «Sonoline G-20» (Siеmens) с использованием 2 кон-вексных датчиков: 3-5 МГц и 2-4 Мгц. Из них детей до 7 лет было 180 человек (от 1 до 3 лет – 70 человек; от 3 до 7 лет -110 человек), старше 7 лет – 90 человек (от 7 до 13 лет — 34 человека, от 13 до 16 лет — 30, от 16 до 18 лет – 26 человек). Результаты сравнивались с данными УЗИ, полученными в контрольной группе клинически здоровых детей, у 253 детей – с данными УЗИ, сделанными до настоящего заболевания.

Обработка полученных результатов выполнялась на компьютерах серии Pentium, с использованием пакета прикладных программ Statistica 6,0 и Microsoft Exel for Windows 4,0. Для описательной статистики использовали параметрические и непараметрические методы с указанием средних величин и стандартной ошибки среднего (формат М+m). Для адекватной оценки полученных результатов относительно показателей аутоантител было произведено их обратное преобразование с последующим вычислением среднего геометрического (учитывая характер и распределение данных). Оценка различий между средними проводилась с помощью U тест Манна-Уитни и Вил-коксона; сравнение групп по качественному бинарному признаку — методом проверки статистических гипотезы о равенстве относительных частот в 2-х популяциях; анализ взаимосвязи признаков — методом корреляционного анализа Спирмена или гамма.

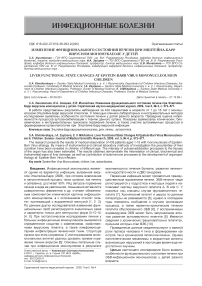

Результаты исследования. При поступлении гепатомегалия клинически выявлялась у 86% (377 человек) больных, причем данный показатель в младшей возрастной группе (от 1 до 3 лет) составлял 75% (92 человека), а в старшей (от 16 до 18 лет) — 90% (47 человек) (рис. 1). За время наблюдения число лиц с гепатомегалией увеличилось до 90% (395 человек). Прирост показателя произошел преимущественно за счет детей до 7 лет, в результате чего различия в процентном соотношении между старшей и младшей возрастной группами нивелировались.

К моменту выписки отсутствие увеличения печени зафиксировано у 27% (118 человек) пациентов. Нормализация размеров печени у детей младшего возраста происходила значительно быстрее (у детей до 3 лет — 47% (58 человек), у пациентов старше 16 лет — 22 % (11 человек). Выявлена умеренная по силе обратная зависимость между степенью клинически выявляемой гепатомегалии и возрастом пациентов (r=-0,38, p<0,016).

Боли в животе регистрировались у 22% детей (97 детей), преимущественно на первой неделе заболевания, реже — на второй. В основном, это были пациенты в возрасте от 3 до 7 лет (79 человек). Выявлена умеренная корреляция между степенью увеличения печени в разгар заболевания и наличием болей в животе (r=0,75 у детей до 7 лет и r=0,60 у детей старше 7 лет, р<0,05).

Появление желтухи отмечено в 3% случаев — 13 человек, 10 (77%) из которых были старше 7 лет. Среди детей раннего возраста этот симптом не наблюдался. Обнаружена сильная корреляция между данным симптомом и появлением жалоб на боли в животе (r=0,92 при р<0,00001), умеренная – с выраженностью гепатомегалии (r=0,58 при р=0,0008).

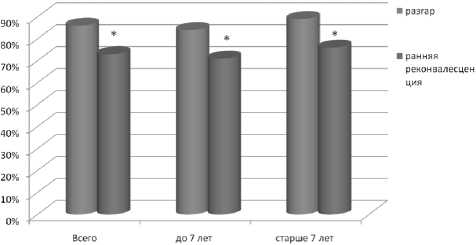

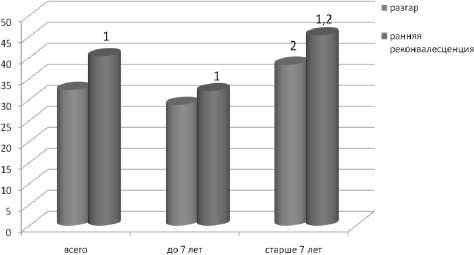

При поступлении у 50% (220 человек) больных повышалась активность АЛТ (у 42% (106 человек) детей до 7 лет и у 62% (114 человек) детей старше 7 лет, различия достоверны при р<0,05). Отмечалась положительная корреляция между уровнем фермента и возрастом пациентов (r=0,20 при р<0,05 на момент поступления; r=0,50 при р<0,001 на момент выписки). У 50% (62 человека) детей до 3-летнего возраста в разгаре заболевания АЛТ увеличивалась не более чем в 2 раза, изменения показателя свыше 200 Ед/л не встречалось. Частота повышения активности АЛТ, как правило, зависела от степени тяжести заболевания (40% при легкой форме, 60% при среднетяжелой, 87% при тяжелой). Взаимосвязь между уровнем ферментемии и степенью тяжести заболевания являлась статистически значимой, умеренной (r=0,36, при р≤0,001). К периоду ранней реконвалес-ценции у детей до 7 лет повышение АЛТ регистрировалось реже (32% — 82 человека), в то время как у пациентов старше 7 лет значительно чаще (72% — 132 человека) (р<0,05) (рис. 2).

Активность АСТ изменялась у 60% (263 человека) Значимой зависимости активности АСТ от возраста не обнаружено, хотя частота встречаемости повышения показателя в старшей возрастной группе (от 16 до 18 лет) составила 68% (35 человек), а в младшей (от 1 до 3 лет) – 52% (64 человека). Средний уровень ферментемии по АСТ был ниже, чем в случае с АЛТ (65,6 + 4,15 и 85,9 + 8,6 соответственно, значимость критерия Манна-Уитни меньше 0,05). У 80% (210 человек) детей, независимо от возраста, изменение активности АСТ находилось в границах двух-трехкратного повышения. Корреляции уровня данного фермента со степенью тяжести заболевания не выявлено.

К моменту выписки из стационара активность АСТ соответствовала нормальным значениям у 30% (132 человека) пациентов. Средние значения фермента, общие и в группах по возрастам, значимо снижались (уровень значимости р критерия Вилкоксона меньше 0,05) (рис. 2).

Обращает на себя внимание тот факт, что в динамике заболевания, несмотря на снижение среднего уровня как АЛТ, так и АСТ (значимость критерия Вилкоксона меньше 0,05), удельный вес больных с измененной активностью трансаминаз увеличивался в среднем на 10%. Однако значения АСТ и АЛТ не превышали 80 Ед/л у 80% (246 человек) и 77% (165 человек) из них соответственно.

Анализ, проведенный среди лиц с измененной активностью трансаминаз, позволил выделить биохимически два типа цитолиза: у 46% (121 человек) больных отношение АСТ/АЛТ оказалось меньше 1, а у 11% (29 человек) больше 2. Корреляция между возрастом и соотношением АСТ/АЛТ была отрицательной, умеренной по силе (r=-0,51, р<0,05).

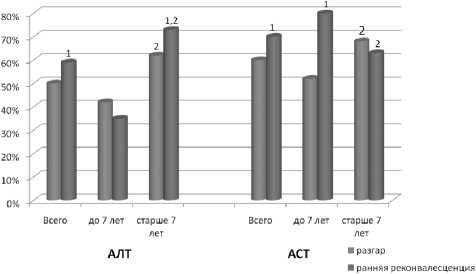

Для дополнительного подтверждения гепатогенной природы ферментемии проведено исследование уровня 5 фракции ЛДГ, являющейся более органоспецифичной. Нарастание активности данного изофермента выявлено исключительно у лиц с измененными значениями АЛТ. Обнаружена умеренная по силе корреляция между уровнями данных ферментов (r=0,38, p<0,05). Зависимость между значениями соотношения АСТ\АЛТ и ЛДГ-5 при этом была сильной, обратной по направленности (r=-0,76, p<0,05). Повышение изоэнзима в разгаре заболевания наблюдалось в 43% (189 человек) случаев. Причем, у детей младшего возраста (до 7 лет) данный показатель составил 38% (97 человек), а у пациентов старше 7 лет – 50% (92 человека) (различия достоверны при р<0,05). Уровень ЛДГ-5 в 95% (180 человек) случаев находился в пределах 2-3-кратного повышения, и только у 2% (3 человека) детей достигал 5-кратного увеличения (рис. 3).

Для оценки глубины поражения печени было проведено исследование в сыворотке крови органоспецифического фермента уроканиназы с митохондриальной локализацией, активность которого связана, главным образом, с биохимическими процессами, происходящими в печени. Появление данного фермента в крови регистрировалось значительно реже, чем повышение активности цитоплазматических энзимов ЛДГ-5 и АЛТ (15%, 43% и 50% соответственно), что свидетельствует о преобладании у обследованных больных нетяжелого поражения органа. У детей до 7 лет уроканиназа в разгар заболевания определялась у 9% (23 человека) детей, в то время как в старшей возрастной группе данный показатель составил 23% (42 человека). Выявлена взаимосвязь между возрастом (при интервальном представлении

Рис. 1. Относительная частота гепатомегалии в зависимости от возраста в динамике заболевания

* - различия достоверны при р<0,05 при сравнении с периодом разгара заболевания

Рис. 2. Относительная частота изменения активности трансаминаз в динамике заболевания в зависимости от возраста различия достоверны при р<0,05 при сравнении : 1 – с показателями в разгар заболевания; 2 – с группой детей младше 7 лет

Рис. 3. Относительная частота изменения активности ЛДГ-5 и уроканиназы в динамике заболевания в зависимости от возраста различия достоверны при р<0,05 при сравнении с показателями: 1 – в разгар заболевания; 2 – у больных младше 7 лет показателя) и появлением данного энзима в крови, коэффициент корреляции Gamma между данными признаками: r=0,52, при р<0,05. В динамике заболевания уроканиназа достаточно быстро исчезала из периферической крови и определялась лишь у 2% (8 человек) больных, имевших ярко очерченные клинические признаки поражения печени с сохраняющимся высоким уровнем ферментемии по АЛТ, при этом среди них был только 1 пациент младше 7 лет (рис. 3).

Повышение активности ЩФ у детей встречалось достаточно редко (12% — 53 человека). Средний уровень ЩФ среди пациентов с повышенной активностью фермента составил 688,2+15,6, тогда как в целом у пациентов данной возрастной категории средние значения не отличались от показателей здоровых лиц — 259,6+26,9.

Содержание общего белка среди обследуемых больных в 21% (94 человека) случаев было ниже 65 г/л (у 30% (76) детей до 7 лет и у 10 % (18) старше 7 лет). У пациентов до 7 лет отмечались более низкие средние значения данного показателя по сравнению со старшей возрастной группой (68,9 + 2,4 и 75,0 + 1,3, р<0,05). Уровень альбумина ниже 36 г/л зафиксирован у 8% (33) больных. Все они были в возрасте старше 7 лет и в перерасчете на данную возрастную категорию их удельный вес составил 18%. Несмотря на это средние значения концентрации общего белка (72,4 + 1,35) и альбумина (47,1 + 0,8) в целом и во всех возрастных группах по отдельности не имели достоверных отличий от показателей «коридора нормы».

В динамике заболевания отмечалось достоверное повышение концентрации общего белка и альбумина в сыворотке крови (от 72,4 + 1,35 до 78,0 + 2,0 и от 47,1 + 0,8 до 54,8+0,9 соответственно р<0,05).

Выявлена умеренная обратной направленности корреляция активности АЛТ и АСТ при поступлении и при выписке с уровнем альбумина при его исследовании в период ранней реконвалесценции (r=-0,56 , r=-0,63 и r=-0,59, r=-0,63 при p<0,05 соответственно). Анализ проведенный с учетом возрастного аспекта показал усиление обратной зависимости между описываемыми показателями до сильной у детей старше 7 лет (r=-0,71 c АЛТ1, r=-0,77 с АЛТ2, r=-0,89 с АСТ1, r=-0,70 с АСТ2), а также наличие отрицательной корреляции между уровнем альбумина и коэффициентом де Ритиса (r=-0,59, при p<0,05).

Явления диспротеинемии, проявляющей себя повышением тимоловой пробы, выявлены у 63% (275) пациентов. Причем данные изменения, аналогично повышению активности печеночноклеточных ферментов, чаще регистрировались у детей старше 7 лет, чем у более младших пациентов (71% (131) и 56% (144) соответственно, р<0,01). К моменту выписки из стационара явления диспротеинемия в целом усиливались (рост среднего показателя тимоловой пробы – с 6,13 + 0,5 до 7,9 + 0,4, при р<0,05).

Выявлена умеренная положительная корреляция между значениями тимоловой пробы и уровнем активности АЛТ и АСТ (r=0,26, р<0,001 и r=0,33, p<0,0001 соответственно). Корреляция с коэффициентом де Ритиса была обратной, слабой, статистически достоверной при поступлении в стационар (r=-0,22 при p<0,01) и усиливалась до умеренной к периоду ранней реконвалесценции (r=-0,30, р<0,05).

Исследование взаимосвязей клинических проявлений вовлечения в патологический процесс печени и биохимических маркеров выявило умеренную по силе положительную корреляцию уровня АЛТ и АСТ со степенью выстояния печени из-под края реберной дуги (коэффициент корреляции Спирмена в различных возрастных группах от 0,34 до 0,45 для АЛТ и от 0,31 до 0,42 для АСТ, при р<0,05). Взаимосвязь между величиной коэффициента де Ритиса и степенью гепатомегалии также была статистически значимой, отрицательной, умеренной по силе (r от -0,32 до -0,62, при р<0,05), более выраженной в старших возрастных группах (различия коэффициентов корреляции достоверны при р<0,05).

Сильной взаимосвязь являлась между степенью гепатомегалии и значениями тимоловой пробы в группах детей старше 13 лет (r от 0,76 до 0,82, при p<0,05). У детей младше 13 лет сила связи была уме-реннной (r от 0,47 до 0,56, р<0,05). В динамике забо- левания корреляция между данными показателями усиливалась (r от 0,82 до 0,87 в старшей возрастной группе; r от 0,47 до 0,54 в младшей).

Такой симптом, как боли в животе, характеризовался умеренной положительной корреляционной связью с уровнями трансаминаз, ЩФ и тимоловой пробой (r=0,64 для АЛТ; r=0,56 для АСТ, r=0,58 для ЩФ; r= 0,62 для ТП, p<0,0 5) и сильной отрицательной связью с показателем де Ритиса (r=-0,89, p<0,05).

Использование УЗИ увеличило процент выявления гепатомегалии, при сохранности пропорций в группах разного возраста. Степень увеличения у 72% (194) больных не превышала по краниокаудально-му размеру правой и левой долей 1 см от верхней границы показателей здоровых лиц. Контур органа у всех обследованных пациентов был ровный, ослабления ультразвука не наблюдалось, паренхима печени хорошо прослеживалась до заднего контура. Коэффициент корреляции с клинически выявляемой гепатомегалией составил 0,91 (р<0,05).

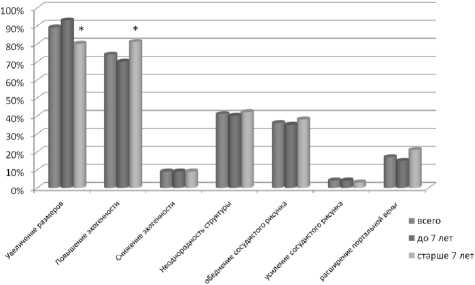

Среди эхографических признаков вовлечения в патологический процесс печени наблюдались: изменение эхогенности у 83% (224 человека) детей (у 9% (24 человека) – снижение, у 74% (200 человек) – повышение); изменение эхоструктуры паренхимы печени в виде ее диффузной неоднородности за счет мелких и средних гипер- и гипоэхогенных включений в 41% (110 человек) случаев; обеднение сосудистого рисунка (36% — 97 человек); усиление сосудистого рисунка у 4% (11 человек) детей; расширение портальной вены 17% (46) детей. Подобные изменения у детей до 7 лет наблюдались несколько реже, чем в старшей возрастной группе (рис. 4). Отсутствие УЗ признаков поражения печени зарегистрировано только у 5% (14 человек) обследованных детей.

Проведенный корреляционный анализ выявил наличие статистически значимой сильной прямой зависимости между изменением структуры печени и уровнем активности АЛТ (r=0,79, p<0,05), ЛДГ-5 (r=0,83, p<0,05), уроканиназы (r=0,96, p<0,05). Корреляция между уровнем АЛТ и изменением эхогенности органа была слабо выражена (r= 0,25, при p<0,05). У детей с повышенной активностью АЛТ выявлена умеренная взаимосвязь обратной направленности между уровнем протеина и изменением структуры печени (r=-0,46, при p<0,05). Изменения размеров органа и его эхогенности не влияло на уровень общего белка в сыворотке крови.

При исследовании желчного пузыря у 22% (59 человек) больных были отмечены УЗ признаки воспаления его стенки в виде повышения ее эхоплотности, утолщения и слоистости. Данные изменения у 4%

Рис. 4. Относительная частота изменений печени при УЗИ - различия достоверны при р<0,05 при сравнении с показателями у больных до 7 лет

(11) обследуемых наблюдались на фоне аномалии органа, а у 18% (48) без каких-либо других нарушений. Изолированное изменение стенки желчного пузыря преобладало у детей старше 7 лет — 23% (26) (у детей до 7 лет — 12% (22), различия достоверны при р<0,05). Выявлена умеренная корреляция между данным симптомом и изменением размеров, эхогенности и эхоструктуры поджелудочной железы (r=0,42, r=0,40 и r=0,30 соответственно, при р <0,05).

При исследовании в разгаре заболевания сыворотки крови на органные аутоантитела отмечалось повышение их титров к тканям печени у 90% (395) детей. Средние показатели обратных титров аутоантител составили 32,3 + 3,45 (при норме 4,3 + 0,74). Напряженность аутоиммунных реакций увеличивалась с возрастом пациентов и нарастала в динамике заболевания (рис. 5).

Внутригрупповой корреляционный анализ позволил выявить статистически значимые связи между уровнем ААТ к печени и клинически выявляемой гепатомегалией, причем коэффициенты корреляции с возрастом увеличивались от 0,33 до 0,60 (различия между коэфициентами в группах больных от 1 до 3 лет и от 16 до 18 лет достоверны при р<0,05).

В целом уровень ААТ к данному органу умеренно коррелировал с активностью АЛТ, ЩФ и коэффициентом де Ритиса (r=0,30, r=0,67 и r=-0,67 при p<0,05). Интересен факт более сильной зависимости между титрами ААТ к ткани печени, выявленными при поступлении в стационар, и уровнем активности АЛТ при выписке (r=0,67, p<0,05; различия коэффициентов корреляции достоверны при р<0,00001).

Также обнаружена отрицательная корреляция между титрами ААТ к ткани печени и показателями общего белка, альбумина и глюкозы при первом обследовании (r=-0,68, r=-0,73, r=-0,92 соответственно, при p<0,05).

Выявлены корреляционные зависимости между изменением сосудистого рисунка печени и уровнем аутоантителообразования (r=0,60, p<0,05). Причем у детей до 7 лет корреляция не прослеживалась, в то время как в старших возрастных группах была сильной (r=0,75 у детей от 7 до 13 лет, r=0,83 у детей от 13 до 16 лет, r=0,92 у больных от 16 до 18 лет, при р<0,05). Подобные возрастные особенности корреляционных связей прослеживались и относительно пары эхогенность органа — титры ААТ к печени (r=0,30 в целом, r=0, 65 у детей от 7 до 13 лет, r=0,60 у детей от 13 до 16 лет, r=0,84 у больных от 16 до 18 лет, при р<0,05).

Рис.5. Выраженность аутосенсибилизации к ткани печени в динамике заболевания в зависимости от возраста (преобразованные показатели титров аутоантител) различия достоверны при р<0,05 при сравнении с показателями: 1 – в период разгара; 2 – у больных младше 7 лет

Обсуждение . Проведенное выборочное исследование позволяет констатировать, что инфекционный мононуклеоз сохраняет свои характерные клинические признаки, включающие лимфоаденопатию, лихорадку, тонзиллит, гепатоспленомегалию.

Увеличение удельного веса больных с гепатомегалией в течение первых дней пребывания в стационаре за счет детей до 7 лет, вероятнее всего, связано с более ранней госпитализацией детей младшего возраста.

Невысокий у основной массы детей уровень повышения активности ферментов преимущественно с цитоплазматической локализацией (АЛТ, АСТ, ЛДГ-5), а также более редкое выявление в сыворотке крови органоспецифического фермента уроканиназы с митохондриальной локализацией, свидетельствуют в пользу слабой выраженности цитолитических процессов при данной инфекции.

Анализ, проведенный среди лиц с измененной активностью трансаминаз, позволивший выделить биохимически два типа цитолиза, свидетельствует о разнокачественности полученных изменений, как правило, трактуемых в одном случае цитолитическими процессами в печени, а в другом – в сердце. Отрицательная корреляция между возрастом и соотношением АСТ/АЛТ свидетельствует в пользу превалирования гепатоцеллюлярного поражения у детей старших возрастных групп.

По данным, полученным в ходе настоящей работы, в отличие от опубликованных в литературе результатов исследований во взрослой практике [11], повышение активности ЩФ у детей встречается значительно реже, что свидетельствует о нечастом развитии холестатических процессов в ходе заболевания и, вероятнее всего, является особенностью течения инфекционного мононуклеоза в данной возрастной категории. Широкий разброс показателя не позволяет выявить определенных различий относительно изменений данного фермента между различными возрастными группами детей.

Выявленная умеренная обратной направленности корреляция активности АЛТ и АСТ при поступлении и при выписке с уровнем альбумина при его исследовании в период ранней реконвалесценции, учитывая период полураспада альбумина, свидетельствует о степени влияния гепатоцеллюлярного поражения (нарушения проницаемости либо некроза гепатоцитов) на белковосинтетическую функцию печени, несмотря на колебания концентрации данного белка в сыворотке крови в пределах нормы. Более высокие значения коэффициентов корреляции между уровнем альбумина и АСТ, на наш взгляд, могут быть объяснены особенностями внутриклеточного распределения данного фермента: преимущественная локализация в митохондриях способствует реагированию активности АСТ на более тяжелые поражения гепатоцитов, которые сопровождаются более выраженным изменением функций клетки. Усиление обратной зависимости между описываемыми показателями при учете возрастного аспекта еще раз свидетельствует в пользу различной степени вовлечения в патологический процесс печени при инфекционном мононуклеозе у детей младшего и старшего возраста.

Невысокая сила корреляционных связей между значениями тимоловой пробы и уровнем активности АЛТ и АСТ, а также коэффициентом де Ритиса свидетельствует в пользу того, что явления диспротеи- немии обусловлены не только печеночноклеточным цитолизом, но и воспалительной реакцией.

Сильная (в группах детей старше 13 лет) и умеренная (у детей младше 13 лет) взаимосвязь между степенью гепатомегалии и значениями тимоловой пробы, усиливающаяся в динамике заболевания, говорит в пользу значительного вклада в развитие явлений диспротеинемии патологии именно этого органа.

Корреляция такого симптома, как боли в животе с уровнями трансаминаз, показателем де Ритиса, ЩФ и тимоловой пробой, наводит на мысль о возникновении боли не столько вследствие явлений мезаде-нита, часто описываемом в литературе, сколько о ее печеночном происхождении.

Использование УЗИ увеличивает процент выявления детей с признаками вовлечения в патологический процесс печени. Достаточно частое выявление обеднения сосудистого рисунка, по всей вероятности, связано с нарушением визуализации в результате сдавления, обусловленного лимфомоноцитарной инфильтрацией органа. Умеренная корреляция между изолированными УЗ признаками воспаления стенки желчного пузыря и изменением размеров, эхогенности и эхоструктуры поджелудочной железы, а также отсутствие перифокального отека позволяет исключить острый холецистит и трактовать обнаруженные изменения стенки желчного пузыря как реактивные на фоне острого инфекционного процесса, не исключая, однако, возможности непосредственного участия самого вируса.

Высокая частота повышения в разгар заболевания титров аутоантител к тканям печени, а также взаимосвязь их уровня с клинически выявляемой гепатомегалией свидетельствуют о выраженности аутоиммунных процессов в отношении данного органа, особенно в старших возрастных группах

На основании наличия положительной корреляции уровня ААТ с маркерами цитолиза можно заключить, что выраженность аутоиммунных процессов в отношении тканей печени взаимосвязана со степенью гепатоцеллюлярного поражения. А факт более сильной зависимости между титрами ААТ к ткани печени, выявленными при поступлении в стационар и уровнем активности АЛТ при выписке, на наш взгляд, может свидетельствовать о роли аутоиммунного компонента в поддержании процессов печеночноклеточного повреждения.

Отрицательная корреляция между титрами ААТ к ткани печени и показателями общего белка, альбумина и глюкозы, несмотря на то, что изменения данных биохимических показателей не являются полностью специфическими проявлениями поражения печени, на фоне взаимосвязи уровня органоспецифических аутоантител с другими признаками заинтересованности в патологическом процессе органа, позволяет рассматривать содружественное изменение их концентрации как одно из звеньев патогенеза нарушений функциональной способности печени.

Выводы:

-

1. Эпштейна-Барр вирусный мононуклеоз у детей протекает с вовлечением в патологический процесс печени, что сопровождается увеличением органа и изменением его функциональной активности. Степень заинтересованности увеличивается с возрастом и степенью тяжести заболевания.

-

2. Наличие гепатоцеллюлярного поражения в виде цитолиза подтверждается не только увеличением активности печеночных трансаминаз, но и изменением таких органоспецифичных ферментов, как

-

3. Повреждение печеночных клеток при ЭБВ-инфекционном мононуклеозе в основной массе случаев является неглубоким, о чем свидетельствуют невысокая частота повышения уроканиназы и уровень сохранности функциональной активности органа.

-

4. Обнаруженная четкая корреляция между наличием изменения активности АЛТ и ЛДГ-5 позволяет с большой долей уверенности рекомендовать в качестве маркера поражения печеночных клеток не только такой специфичный изофермент, как ЛДГ-5, но и доступный для определения в широкой практике фермент АЛТ.

-

5. Выраженность изменений биохимических показателей не всегда сочетается со степенью увеличения печени (особенно у детей младшего возраста), что диктует необходимость проведения при данном заболевании исследований, характеризующих состояние органа.

-

6. Данные УЗИ печени по ряду параметров, таких как увеличение размеров и изменение эхогенности, сопоставимы с выраженностью клинических признаков поражения печени. Изменение же структуры органа коррелирует со степенью ферментемии.

-

7. Впервые зарегистрированные на фоне активно протекающей ЭБВ-инфекции ультразвуковые признаки воспаления стенки желчного пузыря позволяют рассматривать инфекционный мононуклеоз как один из этиологических факторов подобных изменений.

-

8. Взаимосвязи выявляемых изменений печени с напряженностью аутоантителообразования к тканям данного органа свидетельствуют в пользу активного участия аутоиммунных процессов в формировании органопатологии при ЭБВ-инфекции, причем степень значимости увеличивается с возрастом.

ЛДГ-5 и уроканиназа, а также наличием корреляционной зависимости между данными показателями и клиническими, биохимическими и ультразвуковыми маркерами изменения печени.

Список литературы Изменение функционального состояния печени при Эпштейна-Барр вирусном мононуклеозе у детей

- Катягина, М.Г. Инфекционный мононуклеоз у детей/А.С. Сельков, А.С. Мартынкин. -Спб., 1999. -44 с.

- Родионова, О. В. Инфекционный мононуклеоз: Клиника, новые подходы к диагностике и терапии у детей/О. А. Аксенов, А.А. Букина. -Спб., 2000. -22 с.

- Пастернак, И.Я. Состояние печени и некоторые лабораторные показатели при инфекционном мононуклеозе/И.Я. Пастернак//Саратовский научно-медицинский вестник. -2002. -№1(1). -С. 47.

- Учайкин, В.Ф. Руководство по инфекционным болезням у детей. -М.: «ГЕОТАР-МЕД ИЦИНА», 2004. -824 с.

- Внутренние болезни по Тинсли Р. Харрисону/Под ред. Э Фаучи, Ю. Браунвальда, К. Иссельбахера и др. -В 2 т. -М.:«Практика», 2002.

- Шерлок, Ш. Заболевания печени и желчных путей: Практическое руководство: Пер. с англ./Ш. Шерлок, Дж. Дули/Под ред. З.Г. Апросиной, Н. А. Мухиной. -М.: ГЭОТАР МЕД ИЦИНА, 1999. -864 с.

- Fulminant hepatitis due to Epstein-Barr virus infection./G.V. Papatheodoridis, J.K. Delladetsima, L. Kavallierou еt al.//J. Hepatol. 1995; 23: 348.

- Эпштейна-Барр вирусный гепатит у детей/В.Ф. Учай-кин, А.В. Смирнов, С.Б. Чуелов и др.//Актуальные вопросы инфекционной патологии и вакцинопрофилактики у детей: мат. конгр. -Спб.: Специальная литература, 2008. -С.148.

- Epstein-Barr virus as a trigger for autoimmune hepatitis in susceptible individuals/S. Vento, L. Guella, F. Mirandola et al. Lancet 1995; 346: 608.

- 10. Valla, Д. // Гранулемы печени и саркоидоз / Д. Valla, J. Benhamou // Clinics in Liver Disease. 2000. - V 4. № 1.

- Функциональное состояние печени при инфекционном мононуклеозе у взрослых/Н.Д. Ющук, И.М. Рослый, О.А. Бургасова и др.//Лечащий врач. -1998. -№3. -С. 33-38.