Изменение гормонального фона в ближайшем послеоперационном периоде у женщин при проникающих огнестрельных ранениях малого таза

Автор: Масляков В.В., Капралов С.В., Сидельников С.А., Урядов С.Е., Барсуков В.Г., Паршин А.В., Полиданов М.А.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3 т.19, 2024 года.

Бесплатный доступ

Проблема травматических повреждений живота, к большому сожалению, не теряет своей актуальности. Повреждения данной анатомической области в структуре боевых ранений встречаются в 4-7% наблюдений. При этом наиболее тяжелые повреждения - при ранениях в области малого таза.Цель. Изучить изменения гормонального фона в динамике у женщин с проникающими огнестрельными ранениями малого таза в ближайшем послеоперационном периоде.Материалы и методы. Было отобрано 40 пациенток из числа гражданского населения, которые проходили лечение по поводу проникающих огнестрельных ранений малого таза, полученных в результате локальных боевых действий. Все пациентки были женского пола, средний возраст составил 36±4 лет (M±m). Доказано, что ближайший послеоперационный период зависит от временного фактора, занимающего промежуток от момента ранения до выполнения хирургического вмешательства. Исходя из этого, нами были сформированы две клинические группы. В первую (А) были отобраны раненые в количестве 20 (50%) человек, временной промежуток у которых не превысил 60 мин., во вторую (Б) - 20 (50%) раненых, временной промежуток у которых превысил 60 мин. В процессе исследования были изучены гормоны, относящиеся к стрессовым: тиреотропный гормон, кортизол, инсулино-подобный фактор роста, лептин, адреналин, серотонин, гистамин.Результаты. Исследование показало, что огнестрельные ранения малого таза у женщин приводят к изменениям гормонального фона, которые зависят от времени, прошедшего от момента получения ранения до начала выполнения хирургического лечения и изменяются в зависимости от суток, прошедших с момента выполнения хирургического вмешательства. Начиная с первых суток после операции, было зарегистрировано увеличение гормонов, регуляция которых гипоталамо-гипофизарной системой, а также гормоны, продуцируемые корой надпочечников. В первую очередь это инсулиноподобный фактор роста и адреналин. При этом увеличение гормонов в двух группах отличалось, в группе А, где помощь была оказана быстрее, соответственно, травмирующий фактор был меньше, количество гормонов увеличивалось по сравнению с нормальными показателями, однако, оно было меньше по сравнению с группой Б, где травматический фактор был значительно дольше. При этом восстановление гормонального фона в группе А происходило также быстрее по сравнению с группой Б. В ходе исследования было установлено, что в группе Б начиная с 5-7 суток после выполненного хирургического вмешательства, происходило повышение количества глюкозы в сыворотки крови, причем это отмечалось на фоне повышенного содержания гормонов, участвующих в обменных процессах. Восстановление показателя глюкозы сыворотки крови происходило на 17-19 сутки после выполнения хирургического лечения, когда отмечалось полное восстановление гормонального фона у оперированных пациенток.Заключение. На основании проведенного исследования можно сделать заключение, что огнестрельные ранения малого таза у женщин приводят к изменениям гормонального фона, которые зависят от времени, прошедшего от момента получения ранения до начала выполнения хирургического лечения и изменяются в зависимости от суток, прошедших с момента выполнения хирургического вмешательства.

Огнестрельные ранения, малый таз, гормоны, ближайший послеоперационный период

Короткий адрес: https://sciup.org/140307436

IDR: 140307436 | DOI: 10.25881/20728255_2024_19_3_95

Текст научной статьи Изменение гормонального фона в ближайшем послеоперационном периоде у женщин при проникающих огнестрельных ранениях малого таза

Проблема травматических повреждений живота не теряет своей актуальности. Повреждения данной анатомической области в структуре боевых ранений встречаются в 4–7% наблюдений [1]. При этом наиболее тяжелые повреждения – при ранениях в области малого таза [2]. Как показывает анализ литературных данных, ранения малого таза с применением огнестрельного оружия у женщин сочетается со значительным процентом осложнений и летальных исходов. Причем установлена взаимосвязь между количеством этих осложнений и временными рамками от момента получения травмы до начала выполнения хирургического лечения [3; 4]. Огнестрельные ранения приводят к развитию травматической болезни, в патогенезе которой не последняя роль отводится, в том числе и гормональному фону [5–7]. Несмотря на активное внимание к данной проблеме, имеется много неразрешенных вопросов в этом направлении.

Цель . Изучить изменения гормонального фона в динамике у женщин с проникающими огнестрельными ранениями малого таза в ближайшем послеоперационном периоде.

Материалы и методы

Было отобрано 40 пациенток из числа гражданского населения, которые проходили лечение по поводу проникающих огнестрельных ранений малого таза, полученных в результате локальных боевых действий. Все пациентки были женского пола, средний возраст составил 36±4 лет (M±m). Доказано, что ближайший послеоперационный период зависит от временного фактора, занимающего промежуток от момента ранения до выполнения хирургического вмешательства. Исходя из этого, нами были сформированы две клинические группы. В первую (А) были отобраны раненые в количестве 20 (50%) человек, временной промежуток у которых не превысил 60 мин., во вторую (Б) – 20 (50%) раненых, временной промежуток у которых превысил 60 мин. В исследование были включены пациентки, получившие множественные проникающие оскольчатые ранения малого таза, кровопотеря которых в обеих группах не превышала 1000 мл. Оценка состояния в момент поступления проводилась с применением шкалы ВПХ-ОР [8; 9]. В соответствии с данной шкалой в группе А преобладали повреждения, которые расценивались в 0,6-0,8 баллов (ранения средней степени тяжести), а в группе Б – в 1,3–1,6 баллов (тяжелые ранения). Исключались ранения непроникающего характера.

В процессе исследования были изучены гормоны, относящиеся к стрессовым: тиреотропный гормон, кортизол, инсулино-подобный фактор роста, лептин, адреналин, серотонин, гистамин. С этой целью осуществляли забор биологического материала (венозную кровь) из периферической вены. Для проведения исследования данных гормонов применялся метод иммуноферментный анализ (ИФА) на фотометре «Thermo Labsystems Oy»

в состав которого входил вошер и комплект моноклональных антител. Помимо исследования гормонального фона, проводилось изучение глюкозы крови. С этой целью производился забор капиллярной крови, которую в дальнейшем исследовали на лабораторном анализаторе глюкозы и лактата SUPER GL. Пациенткам, составившим основную группу, исследование данных показателей проводилось в динамике на 1–3; 5–7; 10–15; 17–19 сутки после выполненной операции.

Для сравнения полученных результатов лабораторных результатов, были проведены исследование аналогичных показателей у 20 женщин, давших свое согласие на проведение исследования, того же возраста, не имеющих на момент проведения исследования выявленных острых или хронических заболеваний. Данные женщины составили группу сравнения, которым исследование проводилось однократно.

Полученные результаты заносились в базу данных, которая представляет из себя таблицу в формате Excel, и обрабатывались с помощью описательным методов статистики. Использовался критерий согласия χ2. Статистическая значимость определялась как р<0,05. Для установления корреляционных связей был использован непараметрический критерий Спирмена (r). Трактовка полученных результатов с использованием данного критерия, осуществлялась с учетом силы связи: r>0,01–0,29 – слабая положительная связь, r>0,30–0,69 – умеренная положительная связь, r>0,70–1,00 – сильная положительная связь. На проведение исследования было получено положительное заключение локального этического комитета частного учреждения образовательная организация высшего образования «Медицинский университет «Реавиз».

Результаты

Полученные результаты гормонального фона у пациентов на 1–3 сутки после выполненной операции отражены на рисунке 1.

Анализ данных, которые отражены на рисунке 1, показывает, что в 1–3 сутки после выполненной операции,

0,21

Адреналин (нг/мл)

-1,31

Гистамин (нг/мл) - 34^'

-14,2

Серотонин (нг/мл) - г^Г

~ 15,3

Лептин (нг/мл) - 3^Г

------ 5 9 *

Инсулиноподобный фактор (нг/мл) 7|Г

310,3 _________

Кортизол (нмоль/л) ------------------------4152. 51219'

2 2,32

Тиреотропный гормон (мЕД/л) й'.'

Группа сравнения Группа Б Группа А

Рис. 1. Результаты гормонального фона у пациентов на 1–3 сутки после выполненной операции. *– знак, отражающий статистическую достоверность по сравнению с группой сравнения.

Масляков В.В., Капралов С.В., Сидельников С.А. и др. ИЗМЕНЕНИЕ ГОРМОНАЛЬНОГО ФОНА В БЛИЖАЙШЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ У ЖЕНЩИН ПРИ ПРОНИКАЮЩИХ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАНЕНИЯХ МАЛОГО ТАЗА происходит количественный рост исследуемых гормонов двух группах по сравнению с данными, полученными в группе сравнения. Так, количество тиреотропного гормона составило в группе А 4,76 [3,32; 5,56] мЕД/л, в группе Б – 6,67 [5,91; 7,93] мЕД/л, т.е. отмечается статистическое достоверное увеличение данного показателя по сравнению, как между двумя группами (r = 0,85, p<0,05), так и с группой сравнения – 2,32 [2,21; 2,43] мЕД/л (r = 0,89, p<0,05). Количество кортизола – в группе А составило 415,1 [309,7; 326,4] нмоль/л, в группе Б – 512,9 [449,7; 568,4] нмоль/л, отмечается увеличение данного показателя как между группами А и Б (r = 0,83, p<0,05), так и с данными группы сравнения – 310,3 [307,3; 320,2] нмоль/л. Инсулиноподобный фактор в группе А составил 76 [65; 84] нг/мл, в группе Б – 84 [75; 97] нг/мл (r = 0,87, p<0,05), в группе сравнения количество данного гормона составило 59 [49; 64] нг/мл, отмечается значительное увеличение количества данного гормона в обеих группах (r = 0,92, p<0,05). Лептин, составил, соответственно 34,7 [25,8; 39,2] нг/мл и 43,2 [38,1; 48,6] нг/мл (r = 0,85, p<0,05), в группе сравнения – 15,3 [12,6; 16,1] нг/мл (r = 0,95, p<0,05). Серотонин – 21,3 [18,6; 22,8] нг/мл и 32,5 [29,1; 38,4] нг/мл (r = 0,85, p<0,05), в группе сравнения – 14,2 [12,1; 16,6] нг/мл (r = 0,93, p<0,05). Гистамин – 3,43 [2,63; 4,15] нг/мл и 4,38 [3,63; 4,85] нг/мл (r = 0,82, p<0,05), в группе сравнения – 1,31 [1,23; 1,55] нг/мл (r = 0,94, p<0,05). Адреналин – 1,56 [1,23; 1,87] нг/мл и 2,45 [2,12; 2,57] нг/мл (r = 0,67, p<0,05), в группе сравнения – 0,21 [0,17; 0,27] нг/мл (r = 0,98, p<0,05). На основании полученных данных можно сделать заключение, что в анализируемые сутки происходит повышение количества всех стрессовых гормонов по сравнению с результатами, полученными в группе сравнения. При этом отмечаются статистически достоверные различия между группами А и Б, так в группе Б количество исследуемых гормонов оказалось значительно выше по сравнению с группой А.

Результаты гормонального фона, полученные на 5–7 сутки после выполненного операционного вмешательства, представлены на рисунке 2.

Анализ данных, отраженных на рисунке 2 показывает, что в группе Б в данный период существенных изменений гормонального фона отмечено не было, имеются незначительные колебания всех показателей по сравнению с предыдущими сутками. В тоже время, в группе А происходило восстановление некоторых исследуемых показателей, которые стали соответствовать данным, полученным в группе сравнения. Так, количество тиреотропного гормона снизилось до 2,41 [1,78; 2,78] мЕД/л (r = 0,12, p > 0,05), серотонина до 15,3 [14,6; 15,8] нг/мл (r = 0,12, p > 0,05), количество кортизола до 318,6 [276,7; 385,8] нмоль/л (r = 0,11, p > 0,05), адреналина до 0,26 [0,18; 0,37] нг/мл (r = 0,16, p > 0,05). Существенных изменений оставшихся показателей на данные сутки отмечено не было, они были повышены по сравнению с группой сравнения, однако, несколько ниже по сравнению с группой Б.

Адреналин (нг/мл)

" 4,05'

Гистамин (нг/мл)

32 2*

Серотонин (нг/мл)

Лептин (нг/мл)

81'

Инсулиноподобный фактор (нг/мл) 73.

----------------------------------------- 509,5'

Кортизол (нмоль/л)

”6,47'

Тиреотропный гормон (мЕД/л) 2,41

Группа Б Группа А

Рис. 2. Результаты гормонального фона у пациентов на 5–7 сутки после выполненной операции.

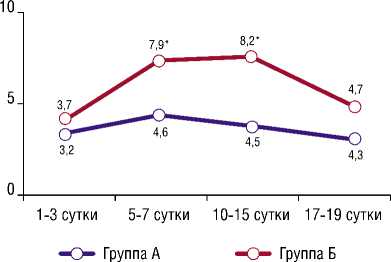

Рис. 3. Динамика показателей глюкозы сыворотки крови у пациентов группы А и Б в ближайшем послеоперационном периоде (ммоль/л).

К 10–15 суткам после выполненной операции, в группе А отмечалось полное восстановление гормонального фона, все исследуемые показатели стали соответствовать полученным в группе сравнения. В группе отмечалось восстановление тиреотропного гормона, количество которого отмечалось на уровне 2,48 [1,81; 2,83] мЕД/л (r = 0,12, p>0,05), серотонина – 16,5 [14,9; 17,4] нг/мл (r = 0,16, p>0,05), кортизола – 320,4 [282,5; 388,3] нмоль/л (r = 0,17, p>0,05), адреналина – 0,24 [0,16; 0,26] нг/мл (r = 0,18, p>0,05). Изменений в других исследуемых показателях выявлено не было, они существенно не изменялись.

К 17–19 суткам после выполненной операции все исследуемые показатели, как в группе А, так и в группе Б восстанавливались и соответствовали данным, полученным в группе сравнения.

Показатели глюкозы сыворотки крови в двух сравниваемых группах в динамике отражены на рисунке 3.

Анализ данных, отраженных на рисунке 3, показывает, что показатель глюкозы в сыворотки крови у раненых данной категории изменялся в двух анализируемых группах не одинаково и зависел от суток, прошедших от момента выполнения хирургического лечения. Так, на 1–3 сутки после выполненной операции, в группе А

Масляков В.В., Капралов С.В., Сидельников С.А. и др.

ИЗМЕНЕНИЕ ГОРМОНАЛЬНОГО ФОНА В БЛИЖАЙШЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ У ЖЕНЩИН ПРИ ПРОНИКАЮЩИХ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАНЕНИЯХ МАЛОГО ТАЗА и Б полученные результаты существенно не отличались друг от друга и находились в пределах физиологической нормы, в группе А исследуемый показатель составил 3,2 [3,1; 3,6] ммоль/л, в группе Б – 3,7 [3,4; 3,8] ммоль/л (r = 0,12, p>0,05). К 5-7 суткам после выполненного хирургического вмешательства в обеих группах было зарегистрировано увеличение данного показателя, однако, в группе А он соответствовал данным физиологической нормы и составил 4,6 [4,5; 5,1] ммоль/л, тогда как в группе Б было зарегистрировано значительное повышение показание глюкозы сыворотки крови по сравнению, как с данными группы А, так и с физиологической нормой – 7,9 [7,3; 8,5] ммоль/л (r = 0,72, p<0,05). На 10–15 сутки после выполненной операции, существенных изменений глюкозы сыворотки крови у пациентов группы А отмечено не было, данный показатель соответствовал результатам, полученным на предыдущие сутки и соответствовал физиологически нормальным показателям. В группе Б было зарегистрировано максимальное увеличение данного показателя до 8,2 [7,8; 8,8] ммоль/л (r = 0,79, p<0,05). Восстановление глюкозы сыворотки крови отмечено к 17–19 суткам после выполнения хирургического лечения по поводу ранения малого таза. На данные сутки исследуемые показатели, как в группе А, так и в группе Б стали соответствовать показателям физиологической нормы.

Обсуждение

Проведенное исследование показывает, что огнестрельные ранения малого таза у женщин приводят к изменениям гормонального фона, которые зависят от времени, прошедшего от момента получения ранения до начала выполнения хирургического лечения и изменяются в зависимости от суток, прошедших с момента выполнения хирургического вмешательства. Как известно область таза является одной из шокогенных зон, где сконцентрировано множество нервных окончаний и стволов и любое повреждение приводит к развитию мощной ответной реакции. Можно предположить, что огнестрельное повреждение этой анатомической области приводит к развитию травматического шока, который не всегда проявляется клинически. Данное предположение подтверждается тем фактом, что начиная с первых суток после операции, было зарегистрировано увеличение гормонов, регуляция которых гипоталамо-гипофизарной системой, а также гормоны, продуцируемые корой надпочечников. В первую очередь это инсулиноподобный фактор роста и адреналин. При этом увеличение гормонов в двух группах отличалось, в группе А, где помощь была оказана быстрее, соответственно, травмирующий фактор был меньше, количество гормонов увеличивалось по сравнению с нормальными показателями, однако, оно было меньше по сравнению с группой Б, где травматический фактор был значительно дольше. При этом восстановление гормонального фона в группе А происходило также быстрее по сравнению с группой Б. В ходе исследования было установлено, что в группе Б начиная с 5–7 суток после выполненного хирургического вмешательства, происходило повышение количества глюкозы в сыворотки крови, причем это отмечалось на фоне повышенного содержания гормонов, участвующих в обменных процессах. Данный феномен описан в литераторе и получил название «диабет травмы» [10]. По мнению авторов, данное состояние обусловлено снижением толерантности к экзогенно вводимой глюкозе и повышением резистентности к инсулину. В нашем исследовании восстановление показателя глюкозы сыворотки крови происходило на 17–19 сутки после выполнения хирургического лечения, когда отмечалось полное восстановление гормонального фона у оперированных пациенток. При сопоставлении полученных лабораторных данных с клинической картиной, нами было выявлено, что в прогностическом плане наибольшее значение из всех изучаемых гормонов принадлежало адреналину. При этом, критическое значение этого гормона у пациенток с такими ранениями находилось в пределах >2,5 нг/мл. Здесь необходимо отметить несколько факторов, сочетание которых дает возможность рассматривать увеличение данного гормона в качестве неблагоприятного фактора, приводящего к летальному исходу. 1. Увеличение адреналина выше указанного количества, 2. Сочетание увеличение этого гормона с гипергликемией >8,5 ммоль/л, 3. Длительность сочетания увеличения адреналина с гипергликемией, которая превышала 10–12 суток. При сочетании этих факторов летальность составляла 86%. Можно предположить, что стойкое увеличение адреналина приводило к вазоконстрикции, нарушению микроциркуляции, расстройству метаболизма в клетках, что сопровождалось нехваткой усвояемости глюкозы, нарушению энергетического обмена, истощению и гибели с развитием полиорганной недостаточности.

Заключение

На основании проведенного исследования можно сделать заключение, что огнестрельные ранения малого таза у женщин приводят к изменениям гормонального фона, которые зависят от времени, прошедшего от момента получения ранения до начала выполнения хирургического лечения и изменяются в зависимости от суток, прошедших с момента выполнения хирургического вмешательства.

Финансирование . Исследование не имело спонсорской поддержки

Список литературы Изменение гормонального фона в ближайшем послеоперационном периоде у женщин при проникающих огнестрельных ранениях малого таза

- Алиев С.А., Алиев Т.Г. Хирургическое лечение огнестрельных ранений груди и живота // Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова. - 2023. - Т.18. - №3. - С.51-57. EDN: ETEADJ

- Боровой И.С., Герусов М.А., Агарков А.В. и др. Хирургическое лечение огнестрельных повреждений области таза и тазобедренного сустава // Политравма. - 2023. - №1. - С.39-44. EDN: MBEPYZ

- Масляков В.В., Салов И.А., Сидельников С.А. и др.] Оптимизация хирургического лечения огнестрельных ранений малого таза с повреждением внутренних половых органов у женщин // Политравма. - 2023. - №4. - С.13-19. EDN: ETRCRD

- Масляков В.В., Сидельников С.А., Дадаев А.Я. и др. Анализ результатов лечения ранений малого таза с повреждением органов репродуктивной системы у женщин в условиях локального вооруженного конфликта // Медицина катастроф. - 2022. - №4. - С.34-38). EDN: ETTNZQ

- Бочаров С.Н., Кулинский В.И., Виноградов В.Г. и др. Изменения активности метаболизма и гормонального профиля после множественной скелетной травмы в эксперименте // Байкальский медицинский журнал. - 2011. - №2. - С.90-93). EDN: NUTZMZ

- Бочаров С.С., Виноградов В.Г., Лебедь М.Л. и др. Влияние назначения дексаметазона и адреналина на изменения морфометрических показателей внутренних органов после множественной скелетной травмы в эксперименте // Политравма. - 2015. - №2. - С.77-82). EDN: UAARNT

- Козлова А.И., Козлова М.А. Кортизол как маркер стресса // Физиология человека. - 2014. - №2. - С.123).

- Семенов А.В., Сороковиков В.А. Шкалы оценки тяжести и прогнозирования исхода травм // Политравма. - 2016. - №2. - С.80-90. EDN: WCCYEP

- Гуманенко Е.К., Бояринцев В.В., Супрун Т.Ю., Ляшедько П.П. Объективная оценка тяжести травм (учебное пособие). Санкт-Петербург, 1999. - С.3-5.). EDN: ZDPWXV

- Селиванова А.В., Яковлев В.Н., Мороз В.В. и др. Гормональные и метаболические изменения у пациентов в критическом состоянии // Общая реаниматология. - 2012. - Т.VIII. - №5. - С.70-76. EDN: PILFZF