Изменение границ Вельского и Кадниковского уездов Вологодской губернии в середине XIX века

Автор: Котов П.П.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Историко-филологические науки

Статья в выпуске: 3 (39), 2019 года.

Бесплатный доступ

Представлено формирование Вельского и Кадниковского уездов Вологодской губернии. Уделено внимание процессу появления и укоренения дворянских поместий на территории Вельского уезда. Анализируется состав помещичьих волостей уезда, количество поселений, численность помещичьих крепостных по VIII ревизии, их доля в составе населения. Обосновывается вывод, что компактное концентрирование помещичьих имений в западной оконечности Вельского уезда послужило причиной их перечисления в Кадниковский уезд. При этом, наряду с 12 помещичьими, оказалась причислена и одна казённая волость.

Вологодская губерния, вельский уезд, кадниковский уезд, волости, помещичьи имения, людность поселений, категории крестьян

Короткий адрес: https://sciup.org/149128854

IDR: 149128854 | УДК: 94:342.26(470.12-89)"18" | DOI: 10.19110/1994-5655-2019-3-65-71

Текст научной статьи Изменение границ Вельского и Кадниковского уездов Вологодской губернии в середине XIX века

Изменения административно-территориального устройства России в целом и отдельных её регионов в исторических исследованиях имеют самостоятельное значение. С другой стороны, подобные трансформации важно учитывать для объективного научного анализа практически всех исторических событий и явлений. Достаточно чёткое и определённое административно-территориальное деление нашей страны стало оформляться в период правления Петра I, когда территория России была поделена на губернии, провинции и дистрикты. Последние в 1727 г. были переименованы в уезды. Затем последовала серия преобразований – созданы наместничества, подразделявшиеся на области, которые, в свою очередь, включали несколько уездов. По указу Павла I от 31 декабря 1796 г. основная территория страны была поделена на губернии, которые подразделялись на уезды, т.е. вводилась двухчленная система административно-территориального устройства России [1; 2, с. 12–20]. Эта система с увеличением, правда, числа губерний, в основном сохранилась даже после Октябрьской революции 1917 г., вплоть до 1929 г.

Учёт реорганизации административно-территориального устройства России особенно важен при анализе эволюции разных явлений и динамики цифровых показателей по сопоставимым районам. В региональных исследованиях, в том числе по Европейскому Северу России, подобный анализ очень часто проводился и учитывался по уездам [3–6].

Считается, что на Европейском Севере страны в XIX – XX вв. границы уездов были стабильными. В связи с этим в трудах историков не всегда учитывается даже факт слияния, а затем вновь разделения Кемского и Кольского уездов в течение XIX столетия или, например, создание в 1891 г. Печорского уезда на территории северо-восточной части Мезенского уезда [7]. Некоторые переустройства границ северных уездов и вовсе нашли слабое отражение в исторических исследованиях, в том числе и в двухтомной «Истории северного крестьянства» [3, 4]. П.А. Колесников, уделивший в своем фундаментальном труде [8] значительное место проблеме сопоставимости разных районов Европейского Севера в исторической ретроспективе, фиксировал: «Со времен проведения V ревизии и до 1917 г. во всем районе бывшего Центрального Поморья были незначительные изменения…» [8, с. 69]. И всё же он, вслед за своими предшественниками В.Э. Деном и другими отдельными исследователями, отмечал, что в середине XIX в. произошли «незначительные изменения» границ между Вельским и Кадниковским уездами [8, с. 69; 9, с. 260]. При этом характеристика таких «преобразований», и тем более особенность их размеров, не приводилась. Представляется, что факт реорганизации границ упомянутых уездов необходимо специально охарактеризовать.

Результаты исследований

Территория Вельского уезда (в границах после 1796 г.) изначально входила в состав Важского уезда, получившего в 1708 г. название Важские доли [10, 11]. В 1757 г. Важские доли были разделены на две половины, в рамках которых в 1780 г. созданы Шенкурский (Архангельская область) и Вельский уезды (Вологодская область) Вологодского наместничества [12]. В 1784 г. Шенкурский уезд отнесён к вновь сформированному на базе области Архангельскому наместничеству [13]. Вельский уезд оставался в составе Вологодского наместничества, с 1797 г. – губернии. Отметим, что в 1780 г. многонаселённый Вологодский уезд был разделён на собственно Вологодский, Грязовецкий и Кадни-ковский уезды. Они составили Вологодскую область одноимённого наместничества и после их расформирования включены в Вологодскую губернию.

После создания двухчленной системы управления периодически предпринимались попытки переустройства административных границ, в том числе и на Европейском Севере России. Так, в 1839 г. с целью «улучшения управления» южную часть Шенкурского уезда Архангельской губернии предлагалось включить в состав Вельского уезда Вологодской губернии, что, однако, не было реализовано [14].

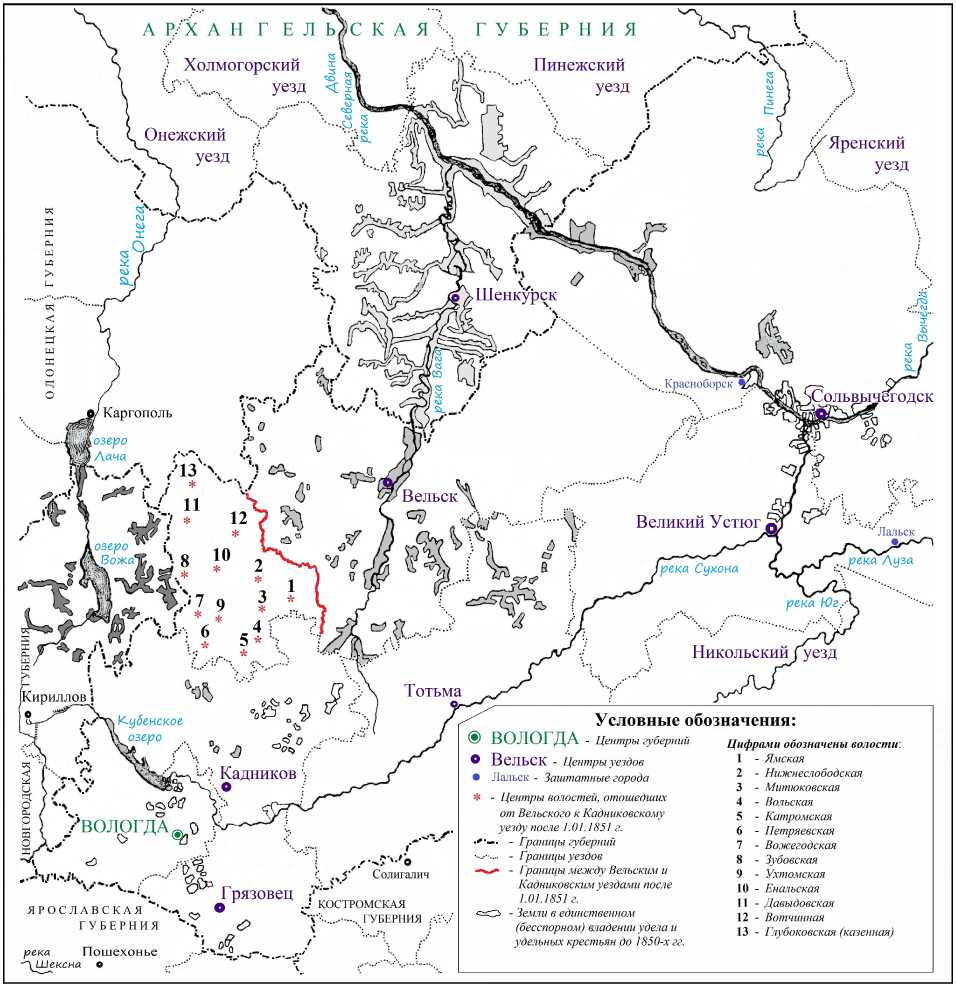

В другом случае, правда в рамках одной Вологодской губернии, попытка переустройства границ Вельского и Кадниковского уездов была осуществлена. Подобное административное решение по-прежнему объяснялось необходимостью «улучшения управления». В его основе, на наш взгляд, лежала сложившаяся структура земельной собственности, прежде всего в Вельском уезде (см. карту-схему).

К началу царствования Петра I основную территорию Важского уезда представляли дворцовые владения. Правда, наряду с дворцовыми крестьянами здесь обитали и черносошные (казенные) поселяне. В течение XVIII в. часть дворцовых и казённых владений вместе с крестьянами была передана дворянам. Этот процесс затронул только ту долю Важской земли, в границах которой был сформирован Вельский уезд. В нём по IV ревизии (1782 г.) уже числилось 7 746 душ мужского пола (д. м. п.) помещичьих крепостных, по V (1795 г.) – 8 565 д.м.п., по VI (1811 г.) – 9 284 души. Напротив, число дворцовых поселян в уезде сокращалось, с 16 365 д.м.п. по IV ревизии до 10 593 душ по V ревизии, т.е. приблизилось к численности помещичьих крестьян [8, с. 313]. В 1797 г. дворцовые владения, в том числе и на Европейском Севере России, были преобразованы в удельные и практика раздачи удельной собственности и крестьян прекращена [15].

Данные карты-схемы наглядно иллюстрируют довольное компактное сосредоточение помещичьих поместий в западной части Вельского уезда.

Карта-схема. Границы уездов на основной территории Архангельской и Вологодской губерний в середине XIX в.

Schematic map. Districts boundaries on the main territory of the Arkhangelsk and Vologda provinces in the middle of XIX century

Карта-схема составлена П.П. Котовым по: [16, карты; 17, л. 2–23].

The schematic map is composed by P.P. Kotov according to: 16, maps; 17, l. 2–23.

Ко времени проведения VIII ревизии владения помещиков и их крестьян занимали 384 987 десятин (дес.), или около 15 % территории Вельского уезда [17, л. 6–6 об.]. Помещичьи крепостные обитали в следующих волостях (вол.) и деревнях (д.) уезда∗

∗ В скобках по вол. отображено количество селений, через точку с запятой – число д. м. п. по VIII ревизии только помещичьих крестьян и ещё через точку с запятой – только приписанная к помещичьим имениям площадь земли в дес.; по селениям, кроме оговоренных случаев - число д.м.п. дворянских крепостных по VIII ревизии.

(нумерация волостей соответствует их нумерации на карте-схеме): 1- Ямская вол. (23; 889; 39641, включая 12 085 «отхожих земель») – деревни Некрасовская (85), Лукияновская ∗∗ (34; 23; 57), Климовская (37), Исаковская (48), Ерминская (71), Ива-нинская (3), Ожигинская (35), Мишутинская (81), Чечеринская (76), Петракеевская (63), Заречье (16),

∗∗ Подчеркнуты деревни, в которых обитали крестьяне разных категорий: в скобках первая цифра указывает число д.м.п. по VIII ревизии помещичьих крепостных, вторая – государственных крестьян, третья – общее число душ в селении.

Агафоновская (14), Исаковская, Дубровская тож∗∗∗ (88), Блиновская (30), Коротиха (9), Тимошинская (4), Доровиха (12), Тимонинская (30), Алферьевская (15), Лещинская (9), Есинская (65), Глазуновская (9), Даниловская (55). В вол. входила государственная д. Горка (24); 2- Нижнеслободская вол. (20; 854; 32531, включая 14 296 «отхожих земель») – деревни Заозерье (46), Гурьевская (20), Карповская (14), Павловская (98), Ескинская (24), Алюшинская (44), Якушинская (99), Анкудиновская (52), Черновская (60), Заоухинская (35), Сафоновская (26), Барановская (12), Игнатовская (59), Тоделовская (25), Те-шинская (6), Федюнинская (112), Холдынская (20), Фатьяновская (70), Климовская (22), Юрковская (10); 3- Митюковская вол. (10; 548; 21 979, включая 5504 «отхожих земель») – деревни Сосновица (88), Галунинская (23), Гридинская (50), Сиговская (24), Быковская (13), Высокая (78), Новое село (12), Ми-тюковская Васильевская тож (57), Гришинская (55), Голенева Костюнинская тож (148); 4- Вольская вол. (8; 442; 12 500, включая 2 287 «отхожих земель») – деревни Бурачевская (52), Веретья (71), Трофимова (9), Черняева (40), Митинская (62), Марковская (44), Выдриха с пустошью Михилиха (87), Артемовская с пустошью Марковской (77); 5- Катромская вол. (24; 1110; 36 560, включая 19 415 «отхожих земель») – село Семеновское (29), деревни Микулина (79), Полутина (46), Злобиха (69), Макаровская (78), Микитинская (10), Дагилева (65), Горка (95), Стре-лица (16), Малинник (68), Мокеевская (50), Давыдовская (15), Симаниха (61), Лесино (27), Зеленчи-ха (37), Павловская (23), Ершиха (83), Тарасовская (49), Васильевская (12), Кожина (27), Захариха (48), Ваталова (26), Араубиха (79), Мильчинская, Никулинская (18); 6- Петряевская вол. (42; 13 56; 57 451, включая 24 782 «отхожих земель») – деревни Лу-кинская (32), Логиновская (30), Олешкова (34), Козловская (24), Подошаровская (37), Слободка (24), Ларионовская, Заречная тож (45), Село (10), Рат-ковка (24), Беляевская (11), Угольская (14), Греб-цовская (17), Савковская (31), Дорогушина (15), Крюкова (11), Максимова (15), Лукинская (17), Ла-риониха (10), Бурцовская (22), Госпинской (27), Семеновская, Власьевская тож (89), Курьяновская (70), Мокеевская (35), Афонинская (87), Зубариха (19), Халуиха (24), Поповская (23), Гороховка (36), Кузнечиха (11), Юдинская (57), Сидоровская (35), Тарасовская (28), Пауниха (23), Федскова (21), Квашниха (55), Межакова (33), Мятлева (44), Масловская (15), Кроснея (9), Большая Козлиха (45), Денисовская, сельцо усадьбище тож (48), Абрамова (99); 7- Вожегодская и 8- Зубовская вол. (51; 1 843; 50 980, включая 7 723 «отхожих земель») – деревни Анисимовская (20), Городища (25), Гридинская (54), Кузминская (20), Горка (15), Павловская (78), Козлова (60), Вахуринская (19), Назаревская (64), Погорелова (100), Ефомовская (36), Надпорожье (6), Тупицына (24), Устиниха (7), Самойловская (16),

∗∗∗ Таким способом обозначались деревни с двойным/трой-ным названием, или объединённые в одно селение, если не устоялось общее название. Названия селений приводятся строго согласно источникам.

Подольная (26), Кузнецовская (25), Пешнявская (13), Сорогинская (47), Петровская (12), Оботуриха (8), Матвеевская, Мавыловская тож (96), Омелья-новская (38), Панаровская (11), Куловская (15), Якушева (21), Котылиха, Жеребчиха тож (38), Ми-хеевская (103), Екимовская (107), Сенкинская (38; 35; 73), Митинская, Максимовская тож (120), Пожарище под деревней Мизинской (23), Подсосенья (13), Турабовская (48), Щекотовская (11), Федоровская (36), Козицына (11), Нестеровская, Максимовская тож (15), Волчиха (15), Пелевинская (51), Зуевская (30), Головинская (15), Климовская (82), Новинка (48), Вожегли, Задорожье тож (2), Пахвотин-ская (23), Сафоновская, Угол тож (72), Семеновская, Халуй тож (84), Лукинская, Новожилиха тож (6), Осиповская (11), Задорожье (5); 9-Ухтомская вол. (41; 1063; 35 924, включая 2 303 «отхожих земель») – сельцо Савинское (29), деревни Чепрако-ва (22), Чертова, Село тож (10), Дор (49), Сельская (2), Ярцова (30), Куловская (45), Онесиха (6), Фоминская (7), Родионовская (37), Лебедевская (29), Меховская (22), Елинская (18), Олеховская Бакла-новская тож (46), Анчутинская (24), Денисовская (8), Митрофаниха (34), Матюниха (2), Гошилиха (31), Овсянникова (46), Борисовская, Олеховская тож (29; 2; 31), Сидориха (12), Акушевская, Лаптевская тож (20), Коконовская (6), Степаниха (47), Луночи (21), Коровинская, Средняя тож (50), Короли (36), Щеглиха (7), Ильинская, Рубцово тож (58), Акулов-ская (41), Бучаровская (72), Семеновская (27), Ко-ротыгинская (77), Анцыфоровская (13), Хоробров-ская (2), Замощье (6), Дорковская (7), Михляиха (17), Огурчиха (13), Павловская (5) . В вол. входила государственная д. Якуш (5); 10-Енальская вол. (39; 991; 23 046, «отхожих земель» не зафиксировано) – деревни Федяшинская (18), Олеховская (20), Даниловская (19), Королевская (13), Щитинская (18), Ти-монинская (16), Климовская (12), Куриловская (33), Андроновская (11), Беловинская (35), Михайловская (22), Ходинская (25), Гора (34), Пантелеевская (33), Улитинская (62), Тюриковская (55), Турово (45), Окулиха (18), Карповская (4), Куровская (35), Фуникова (19), Бережная (21), Окуловская (47), Шишкина (32), Репнекова (42), Лупачиха (16), Пев-ковская (52), Боярская (15), Алеховская, Малышка тож (18), Фомищево (31), Костюнинская (9), Фоминская (22), Савинская (17), Марьинская (38), Прокудина (21), Богдановская (2), Сельская (12), Быковская (40), Нефедовская (7); 11-Давыдовская вол. (21; 761; 56401, включая 727 «отхожих земель») – деревни Глотовская (47), Гришинская (57), Алексеевская (43), Матвеевская (36), Куприяновская, Раменья тож (7), Дуловка, Перфино тож (23), Алекинская, Пожарище тож (30), Евсининская, Большой двор тож (4), Ивановская Горка тож (46), Мужикова, Антипов-ская тож (76), Ивойловская, Заречная тож (36; 46; 82), Флоровская, Аксеново тож (5; 20; 25), Филин-ская, Угол тож (34), Заболотье (6), Левковская, Гри-шинская тож (47; 12; 59), Семеновская, Афонинская тож (49), Федоровская Горка тож (16), Кондратов-ская, деревенька тож (14), Ивановская, Васники тож (81), Давыдовская (52), Раменье (52); 12-Вотчинная вол. (7; 361; 17 983, включая 4 119 «отхожих земель») – деревни Анцыфоровская (52), Степановская (47), Федяевская (83), Олеховская (78), Малеевская, Михайловская тож (30), Васильевская (35), Ивановская, Коленовская тож (36) [17, л. 12–19].

Приведённые данные свидетельствуют, что в Вельском уезде по данным VIII ревизии две казённые деревни оказались учтены в составе «помещичьих волостей» и ещё в шести селениях, наряду с помещичьими крепостными, проживали государственные поселяне. Собственно, помещичьих крестьян насчитывалось 10 218 ревизских душ, или 26 % от всего населения уезда. Две остальные основные категории крестьян составляли примерно одинаковые доли среди жителей Вельского уезда, и каждая из них превышала долю помещичьих крепостных. По VIII ревизии на удельных селян приходилось 35,5 % (13 953 д.м.п.) населения уезда, на государственных крестьян – 35,8% (14 061 д. м. п.) [17–19].

Среди помещичьих поселений Вельского уезда, по сведениям VIII ревизии, наиболее людными являлись деревни в Митюковской и Вольской волостях, в которых в среднем одну деревню заселяли примерно 55 д.м.п., тогда как в Ухтомской и Вольской волостях в два с лишним раза меньше – только 25–26 д.м.п. При этом отдельные помещичьи деревни были на грани запустения. Так, в пяти из них обитало всего по две д.м.п. Напротив, в других шести деревнях проживало более 100 ревизских душ, в деревне «Голеневой Костюнинской тож Митюковской вол.» – даже 148 душ [17, л. 12–19].

Отметим, что по данным VIII ревизии в среднем по всем помещичьим имениям Вельского уезда в одном селении жительствовали почти 36 д. м. п., в удельных владениях – немногим более 28 душ, т.е. людность помещичьих деревень оказалась на 28.6 % выше [17, л. 12–19; 18; 19]. Этот вывод подтверждается и материалами таблицы. Они свидетельствуют, что по VIII ревизии в 37 помещичьих селениях или в 12,9 % от всех проживало 10 и ме- нее д.м.п., в 63 деревнях или 22% – от 11 до 20 душ или 22 %. Иными словами, помещичьи деревни с людностью от 20 и менее ревизских душ составляли около 35 %, тогда как этот показатель по удельным селениям Вельского уезда равнялся 42,7%, по удельным деревням всей Вологодской губернии – 47,2 %. С другой стороны, в 102 поселениях дворянских имений Вельского уезда (в 35,7%) обитали от 41 и более д. м. п., тогда как в удельных их доля составляла: по уезду – 22,6 %, по Вологодской губернии – 17,9 % (см. таблицу).

Заметим, что в некоторых случаях людность удельных деревень была вполне сопоставима с людностью помещичьих поселений. Так, данные таблицы удостоверяют, что по VIII ревизии в Тав-ренском удельном приказе Вельского уезда только в 27,9 % деревнях жительствовали 20 и менее д.м.п. Этот показатель был заметно ниже подобного показателя по помещичьим имениям уезда. Правда, доля поселений с 41 и более ревизскими душами и в Тавренском приказе, и в дворянских владениях почти совпадала (см. таблицу).

Население помещичьих имений, сосредоточенных в западной оконечности Вельского уезда, сталкивалось с проблемой связи с уездным центром, что отражалось, в том числе на эффективности управления и разрешения разного рода бюрократических процедур. В уездном центре располагался ряд учреждений и местонахождение важных должностных лиц, связанных с управлением хозяйственно-экономической, социальной и других сфер жизни помещичьих имений и крестьян – так называемый «уездный съезд», дворянская опека, уездный предводитель дворянства, «посредники для любовного размежевания земель» и некоторые другие. Именно в них проводились уездные дворянские собрания. Для «преодоления неудобств» дворяне Вельского уезда ещё в 1837 г. высказывали «мысль о пользе присоединения этих (помещичьих – К.П.)

Заселенность (людность) помещичьих и удельных селений Вельского уезда Вологодской губернии по VIII ревизии

Populousness of landowners’ and state villages in the Velsky district of the Vologda province according to the VIII revision

|

Волости и приказы |

Количество селений |

|||||||||

|

в них душ мужского пола |

в % от всех селений |

|||||||||

|

10 и менее |

11–20 |

21–30 |

31–40 |

41 и более |

10 и менее |

11–20 |

21–30 |

31–40 |

41 и более |

|

|

12 помещичьих волостей* |

37 |

63 |

49 |

35 |

102 |

12,9 |

22,0 |

17,1 |

12,2 |

35,7 |

|

Верховский удельный приказ |

48 |

50 |

34 |

29 |

46 |

23,2 |

24,2 |

16,4 |

14,0 |

22,2 |

|

Устьвельский удельный приказ |

32 |

52 |

48 |

22 |

30 |

17,4 |

28,3 |

26,1 |

12,0 |

16,3 |

|

Тавренский удельный приказ |

7 |

22 |

20 |

19 |

36 |

6,7 |

21,2 |

19,2 |

18,3 |

34,6 |

|

Итого в удельной деревне уезда |

87 |

124 |

102 |

70 |

112 |

17,6 |

25,1 |

20,6 |

14,1 |

22,6 |

|

Всего в удельной деревне губернии |

246 |

326 |

256 |

166 |

216 |

20,3 |

26,9 |

21,2 |

13,7 |

17,9 |

* Включая шесть селений, в которых, наряду с помещичьими крепостными, учтены проживавшие в них государственные поселяне.

Таблица составлена по: [17, л. 12–19; 18, л. 1 об.– 472; 19, л. 1 об.–54].

The table is composed according to: 17, l. 12–19; 18, l. 1 оb.– 472; 19, l. 1 оb.–54.

волостей к Кадниковскому уезду» [17, л. 2]. В Кадни-ковском уезде изначально помещичьи крестьяне составляли основную часть (до 85 %) населения и насчитывали по V ревизии 30,4 тыс. душ, по VIII – более 33,5 тыс. [6, с. 313, 321].

Вологодские губернаторы, вначале Д.Н.Боло-говский (1836–1840), затем С.Г. Волховский (1841– 1850), неоднократно обосновывали необходимость переустройства границ упомянутых уездов. Они предлагали «закрыть дворянскую опеку в Вельском уезде … ввести уезд в число тех, где чиновники по выбору дворянства не определяются» и «сосредоточить помещичьи имения в трёх южных уездах (губернии – К.П.)» [17, л. 2]. Наконец, в августе 1849 г. идея вологодских чиновников была поддержана министром внутренних дел Л.А. Перовским, затем председателем Государственного совета А.И. Чернышёвым и далее министрами государственных имуществ, финансов и юстиции. 31 октября 1849 г. была принята «мемория общего собрания» Государственного совета, утвержденная 23 ноября того же года. 28 ноября 1849 г. года царь Николай I окончательно узаконил это заключение [17, л. 20–22; 20].

На основании упомянутого указа с 1 января 1851 г. из Вельского уезда в состав Кадниковского переводились 12 «помещичьих волостей», включая совместно проживающих в шести селениях всех государственных крестьян и располагавшиеся среди дворянских имений две казенные деревни. Кроме того, перечислялась ещё и казенная Глубоков-ская волость, которая располагалась в крайней северо-западной точке Вельского уезда и была полностью отделена от основной территории уезда дворянскими имениями (см. карту-схему). Глубо-ковская волость занимала 92 757 дес. земли и в ней, согласно VIII ревизии, располагались 20 деревень, в которых проживали 897 д.м.п. государственных крестьян [17, л. 12–19].

Таким образом, с начала 1851 г. территория Вельского уезда сократилась на 477,7 тыс. дес., или на 18,6 % и население уменьшилось на 11 284 д.м.п., учтенных по VIII ревизии, или на 28,7 % [17, л. 12–19]. С другой стороны, Вельский уезд, оставаясь довольно обширным по площади (2 087,3 тыс. дес.), стал более единообразным по составу населения и получил более рациональное управление.

Заключение

Изменение территории Вельского и Кадни-ковского уездов Вологодской губернии в середине XIX в. следует обязательно учитывать при анализе соответствующих исторических процессов и явлений, происходивших в упомянутых уездах. Отметим, что далеко не сразу переустройство границ Вельского и Кадниковского уездов нашло отображение на картах империи. Во всяком случае, на карте «Список населенных мест» 1859 г., опубликованной в 1866 г., границы уездов Вологодской губернии воспроизведены в старой редакции, т.е. без учета указанных изменений, хотя описание селений их учитывает [21, с. 59–94, 127–180, карта]. В «Истории уделов», изданной в начале XX в., воспроизведена карта на 1860 г., в которой Вельский и Кад- никовский уезды Вологодской губернии показаны также в границах до 1 января 1851 г., тогда как в карте на 1896 г. эта ошибка исправлена [16, карта 1860 г. и карта 1896 г.].

Список литературы Изменение границ Вельского и Кадниковского уездов Вологодской губернии в середине XIX века

- Полное собрание законов Российской империи. Собрание Первое. (далее ПСЗР1). СПб., 1830. Т. XXIV. 1796 г. № 17702. С. 259

- Котов П.П. Яренский уезд в системе церковноадминистративного устройства России до 1918 г. // Вычегодский край в истории России: Тезисы докладов. Сыктывкар, 1994. С. 129-132

- История северного крестьянства / Гл. ред. В.Т.Пашуто. Архангельск, 1984. Т.1. 432 с

- История северного крестьянства / Гл. ред. В.Т.Пашуто. Архангельск, 1986. Т. 2. 383 с

- Котов П.П. Рекрутская повинность населения Яренского уезда в конце XVIII первой половине XIX в. // Занятия, промышленность, духовная и материальная культура населения Вычегодского края: Тезисы докладов научной конференции. Сыктывкар, 2000. С. 97-101

- Котов П.П. Хозяйство удельных крестьян Севера середины XIX века // Хозяйство северного крестьянства в XVI начале XX вв.: Межвузовский сборник научных трудов. Сыктывкар, 1987. С. 21-29

- Котов П.П. Образование Печорского уезда в 1891 г. // Актуальные проблемы краеведения Республики Коми. Сыктывкар, 1997. С. 50-52

- Колесников П.А. Северная деревня в XV первой половине XIX века. Вологда, 1976. 416 с

- Ден В.Э. Население России по V ревизии. М., 1907. Т. 1. Гл. 2

- ПСЗР-1. Т. IV. 1708 г. № 2218. С. 701-710

- ПСЗР-1. Т. V. 1719 г. № 3380. С. 436-438

- ПСЗР-1. Т. XX. 1780 г. № 14973. С. 911- 912

- ПСЗР-1. Т. XXII. 1784 г. № 15968. С. 86

- Российский государственный исторический архив (далее - РГИА). Ф. 515. Оп. 10. Д. 1823. Л. 1-3

- Котов П.П. Удельные крестьяне Севера. 1797-1863 гг. Сыктывкар, 1991. 80 с

- История уделов за столетие их существования. 1797-1897. В 3-х томах. СПб., 1901- 1902. Т. 3. 201 с

- РГИА. Ф. 1149. Оп. 3. Д. 49. Л. 2-23

- РГИА. Ф. 515. Оп. 16. Д. 832. Л. 1 об.- 472

- РГИА. Ф. 515. Оп. 34. Д. 128. Л. 1 об.-54

- Полное собрание законов Российской империи. Собрание Второе. Т. XXIV. 2 отделение. 1849. № 23683. С. 219-220

- Списки населенных мест по сведениям 1859 г