Изменение химического состава твердой фракции навоза при компостировании

Автор: Кураченко Н.Л., Власенко О.А., Колесник А.А., Казюлин Л.Ф.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 6, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования – оценить процессы трансформации твердой фракции навоза крупного рогатого скота при ее ускоренном компостировании. Исследования проводились в лабораторном опыте с твердой фракцией навоза, полученной на шнековом пресссепараторе СТ1200. В качестве дополнительного субстрата к твердой фракции навоза добавляли перегной. Опыт проводили по следующей схеме: 1 – перегной (П); 2 – твердая фракция навоза (ТФН); 3 – П + ТФН (1 : 1); 4 – П + ТФН (1 : 2); 5 – П + ТФН (2 : 1). Компостирование проводили в течение двух месяцев в устройстве закрытого типа с периодической механической аэрацией компостов (1 раз в 7 дней). Добавление к твердой фракции навоза перегноя в разном соотношении достоверно снижало температуру субстратов в среднем на 1 °С и существенно уменьшало влажность компостируемой массы до 69–77 %. Реакция среды твердой фракции навоза после сепарации оценивалась на уровне 7,7 ед. рН. По мере созревания компоста на всех вариантах опыта она увеличивалась до 8,0 ед. рН. На всех вариантах опыта отмечалась убыль органического углерода на 17–23. При компостировании твердой фракции навоза крупного рогатого скота на 61е сут установлено увеличение содержания общего азота на 50 % и общего фосфора на 124 %. При добавлении перегноя к твердой фракции навоза в соотношении 1 : 2 и 2 : 1 отмечен максимальный прирост Nобщ, составляющий 89–100 % к исходному уровню. Обеспеченность субстратов подвижным фосфором и калием после компостирования увеличилась в 2–3 раза.

Навоз, твердая фракция навоза, температура и влажность компоста, химический состав твердой фракции навоза, минеральный азот, подвижный фосфор и калий

Короткий адрес: https://sciup.org/140310231

IDR: 140310231 | УДК: 631.812.2 | DOI: 10.36718/1819-4036-2025-6-21-33

Текст научной статьи Изменение химического состава твердой фракции навоза при компостировании

Acknowledgments : the work was carried out within the framework of the implementation of project № 2023091009823 "Development of a technology for processing livestock by-products to obtain organic fertilizers and substrates", a competition of applied scientific research in the interests of the Yenisei Siberia Scientific and Educational Center for the purpose of import substitution, with the support of the Government of the Krasnoyarsk Region and the Regional State Autonomous Institution "Krasnoyarsk Regional Fund for the Support of Scientific and Scientific-Technical Activities".

Введение. Образование больших объемов отходов промышленного животноводства в виде навоза (смеси твердых и жидких экскрементов животных) на ограниченных площадях вблизи комплексов приводит к загрязнению территорий разнообразными химическими веществами, в т. ч. подвижными металлами, легкоокисляемы-ми органическими веществами, подвижными соединениями фосфора и обменного калия [1, 2]. Большое скопление свежего навоза может представлять угрозу не только в районе расположения животноводческого хозяйства, но и распространяться на обширные территории. Нарушение условий хранения навоза и неправильное устройство навозохранилищ приводит к размыванию отходов животноводства. При этом жидкая субстанция попадает в подземные воды, загрязняя не только почву, но и водные объекты. Особенно опасно негативное влияние навозных стоков на качество воды по причине загрязнения надземных и подземных вод различными химическими элементами, патогенной микрофлорой и токсичными веществами [3]. По данным ряда исследователей [4, 5], накопление значительных количеств навозных стоков является источником биологического загрязнения. Особую опасность вызывают возбудители антропозооносных заболеваний [6]. Современный уровень сельскохозяйственного производства определяет необходимость новых подходов и эффективных способов переработки и утилизации отходов животноводства, позволяющих использовать их круглогодично [7, 8]. Е.В. Шалавиной с соавт. [9] показано, что технологии переработки навоза предполагают использование различных биологических, химических и физических приемов, позволяющих изменить его качественные и количественные характеристики для уменьшения объема навоза и получения различных конечных продуктов. При анализе существующих способов утилизации навозных стоков крупного рогатого скота [10] отмечено, что утилизация стоков в лагунах с последующим вывозом на поля, внесение жидких неподготовленных стоков с помощью шланговых машин в борозды, использование полей фильтрации при хранении навоза в течение нескольких лет имеет ряд недостатков, что определяет необходимость совершенствования переработки отходов на начальном этапе и подготовки к утилизации.

Высокая влажность и консистенция твердой фракции навоза крупного рогатого скота затрудняют его равномерное внесение по полю и последующую заделку [11]. Существенного снижения расходов при внесении отходов животноводства можно достичь за счет предварительного разделения навоза на жидкую и твердую фракции и дальнейшую их утилизацию. Одними из способов утилизации твердой фракции навоза являются ее компостирование при искусственной вентиляции или ускоренное биокомпостирование в биореакторе [12, 13]; переработка твердой фракции навоза крупного рогатого скота в подстилку [14]. Прогнозное распределение технологий переработки на примере свиного навоза и куриного помета [15] показало, что в Российской Федерации идет тенденция к разделению навоза на фракции, что приводит к росту объемов переработки навоза методом длительного выдерживания и увеличением доли технологии пассивного компостирования. Сущность компостирования сводится к получению качественного органического удобрения, не содержащего в своем составе патогенной микрофлоры, личинок гельминтов и семян сорных растений. Основным преимуществом переработки навоза животноводческих предприятий в высококачественные концентрированные удобрения методом ускоренного компостирования является то, что дозы их внесения, по сравнению с традиционными (40–60 т/га), составляют от 1 до 4 т/га. По мнению [16], это дает возможность за весеннелетний сезон перерабатывать годовые объемы навоза в концентрированное органическое удобрение.

Очень часто для ускорения компостирования в смесь добавляется готовый компост. Пассивное компостирование - самый простейший способ, который включает получение органических смесей с птичьим пометом, торфом, древесными опилками и другими местными органическими отходами. В нашем случае, в условиях лабораторного эксперимента, для ускоренного компостирования к твердой фракции навоза добавлялся перегной крупного рогатого скота, представляющий собой многотоннажные отходы, хранящиеся на прифермской территории в ООО «ОПХ Солянское».

Цель исследования - оценить процессы трансформации твердой фракции навоза крупного рогатого скота при ее ускоренном компостировании.

Объекты и методы. Для оценки технологии переработки побочных продуктов животноводства методом сепарирования с разделением навоза крупного рогатого скота (КРС) на твердую и жидкую фракции были проведен лабораторный опыт. Исследования проводили с твердой фракцией навоза (ТФН) КРС, полученной на шнековом пресс-сепараторе СТ-1200. В качестве дополнительного субстрата к твердой фракции навоза добавляли перегной, представляющий собой черную землистую массу с содержанием исходного свежего навоза менее 25 %.

Опыт проводили по следующей схеме: 1. Перегной (П). 2. Твердая фракция навоза (ТФН). 3. П + ТФН (1 : 1). 4. П + ТФН (1 : 2). 5. П + ТФН (2:1). Компостирование осуществлялось в течение двух месяцев в устройстве закрытого типа с периодической механической аэрацией компостов (1 раз в 7 дней). Для активного и эффективного протекания биотермичес-ких процессов в компостной смеси поддерживались оптимальные условия: влажность компостов - 69-73 %; высокая гомогенность смеси; реакция среды pH - 7,6-7,9; достаточная аэрация массы в процессе компостирования; положительный тепловой баланс; соотношение С : N -(20-27) : 1. Исходная влажность компонентов при приготовлении компоста составляла для твердой фракции навоза 77 %, перегноя - 67 %.

Гидротермический режим компостов контролировали с шагом 6–8 дней. Температуру определили термометром TR-46908, влажность -термовесовым методом (ГОСТ 26712-85). Агрохимические показатели в компостах учитывали в 3-кратной повторности в одну и ту же дату в период закладки опыта и в течение процесса компостирования (июнь, июль, август). В компостах определяли: массовую долю влаги и сухого вещества высушиванием (ГОСТ 26713-85); органическое вещество оксидиметрическим методом (ГОСТ 27980-88); общий азот фотометрическим методом в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26715-85); общий фосфор (ГОСТ 26717-85); общий калий на атомно-абсорбционном анализаторе PinAAcle 900T (ГОСТ 26718-85); аммонийный азот фотометрическим методом в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26716-85); нитратный азот фотометрическим методом в модификации ЦИ-НАО; подвижный фосфор фотометрическим методом; подвижный калий на атомно-абсорбционном анализаторе PinAAcle 900T; рН солевой вытяжки (ГОСТ 27979-88). Результаты аналитических определений обрабатывали методом описательной статистики, дисперсионного и корреляционного анализов [17].

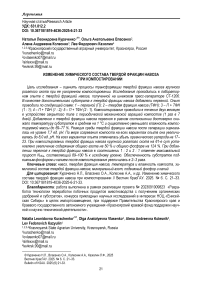

Результаты и их обсуждение. Полученная после разделения твердая фракция навоза КРС подвергалась компостированию в течение 61 сут с применением принудительной аэрации. Наблюдения за ходом температуры показали, что в момент загрузки компостов в контейнеры для компостирования температура исходных субстратов с твердой фракцией навоза имела близкую величину и составила 26–27 °С. Температура твердой фракции навоза КРС была несколько меньшей и не превышала 22 °С, что обусловлено более высокой влажностью субстрата (рис. 1). Температура субстрата с перегноем по мере проведения опыта варьировала от 20 до 22 °С и соответствовала температуре окружающей среды. Ход динамики температуры компостов с твердой фракцией навоза и с добавлением перегноя в разном соотношении после недельного компостирования имел схожий характер. Мезофильная стадия компостирования, при которой температура нагревания компоста достигает 25–

55 °С, отмечалась на 6-е сут. Максимальное значение температуры в компостируемой твердой фракции отмечалось на 14-е сут эксперимента. При этом температура нагрева не превышала 36 °С, что обусловлено недостаточными объемами компостируемой массы во время эксперимента. При расчете площадок биотермической обработки плотность твердой фракции влажностью 65–70 % следует принимать 0,7 т/м3. Насыпная плотность является важным параметром, оптимизирующим процесс компостирования. Она определяет оптимальные условия для развития микроорганизмов, их активности и разложения органических веществ. К третьей неделе компостирования температура в компостах резко снизилась до 25–26 °С и далее постепенно уменьшалась до 20–21 °С, что соответствовало температуре перегноя в эксперименте. Снижение температуры указывало на замедление микробной активности и снижение скорости разложения. Процесс компостирования считается завершенным, если компост перестает разогреваться [18]. В результате процесса разложения образуется мелкотекстурированный материал, который может быть использован в качестве удобрения.

Установлено, что добавление к твердой фракции навоза при компостировании перегноя в разном соотношении снижало температуру субстратов в среднем на 1 °С (табл. 1).

С

Рис. 1. Динамика температуры (°С) в компостируемой массе по вариантам опыта: 1 – перегной (П); 2 – твердая фракция навоза КРС (ТФН); 3 – П + ТФН (1 : 1); 4 – П + ТФН (1 : 2); 5 – П + ТФН (2 : 1) Dynamics of temperature (°C.) In. composter multivariate boiler test results: 1 – humus (good); 2 – solid cattle manure fraction (TF); 3 – very + TF (1 : 1); 4 – very + TF (1 : 2); 5 – very + TF (2 : 1)

Статистические показатели температурного режима в компостах, °С

Statistical indicators of the temperature regime in compost, °C

Таблица 1

|

Вариант |

Хср |

Lim |

Сv, % |

|

Перегной (П) |

20,1 |

14,8–22,1 |

12 |

|

Твердая фракция навоза (ТФН) |

25,1 |

16,2–36,2 |

24 |

|

П + ТФН (1:1) |

24,0 |

15,6–34,4 |

23 |

|

П + ТФН (1:2) |

24,1 |

16,0–34,6 |

23 |

|

П + ТФН (2:1) |

24,0 |

15,6–34,5 |

24 |

|

НСР 05 |

0,8 |

– |

– |

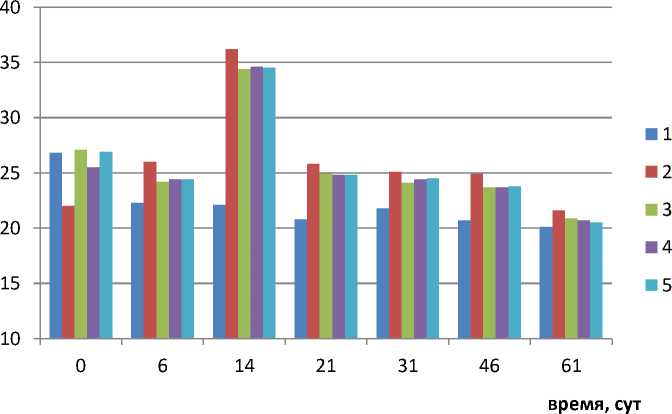

Влага в компосте является важным фактором, влияющим на активность развития бактерий и микроорганизмов. Герметичные условия могут приводить к насыщению воздуха внутри камеры водяными парами, что отражается на полученных результатах. Поэтому для вентили- рования компостов в емкостях были оставлены отверстия для воздухообмена. Исследования показали, что влажность в перегное характеризовалась стабильной величиной и поддерживалась на уровне 65–67 % (рис. 2).

%

1 2 3 4 5

время, сут

Рис. 2. Динамика влажности (%) компостируемой массы по вариантам опыта: 1 – перегной (П); 2 – твердая фракция навоза КРС (ТФН); 3 – П + ТФН (1 : 1); 4 – П + ТФН (1 : 2); 5 – П + ТФН (2 : 1) Humidity dynamics (%) composter multivariate experiments Boiler weight: 1 – humus (good);

2 – solid cattle manure fraction (TF); 3 – very + TF (1 : 1); 4 – very + TF (1 : 2); 5 – very + TF (2 : 1)

Влажность твердой фракции навоза после сепарации составляла 77 %, что является оптимальной величиной для ее компостирования в чистом виде, без добавления влагопоглощающих компонентов. Наблюдения за влажностью твердой фракции КРС показали, что при ее компостировании без добавок на 6-е сут она увеличилась до 80 % и сохранялась в течение месяца компостирования. Поступление воды в процессе компостирования осуществляется за счет образования ее в процессе жизнедеятельности микроор- ганизмов. На второй месяц эксперимента она постепенно снижалась до 73 % и приближалась к оптимальной влажности готового компоста (65– 70 %). Добавление в твердую фракцию навоза перегноя существенно снизило влажность компостируемой массы. На этих вариантах опыта влажность варьировала в интервале 69–77 % (табл. 2). В среднем за период наблюдений влажность компостов, в которые был добавлен перегной в соотношении 1 : 1, 1 : 2 и 2 : 1, оценивалась на близком уровне – 73–75 %.

Статистические показатели влажности компостов, %

Таблица 2

|

Вариант |

Хср |

Lim |

Сv, % |

|

Перегной (П) |

65,6 |

64,8–67,0 |

1 |

|

Твердая фракция навоза (ТФН) |

78,2 |

74,5–80,3 |

3 |

|

П + ТФН (1:1) |

73,5 |

71,0–75,8 |

2 |

|

П + ТФН (1:2) |

72,7 |

69,3–74,6 |

2 |

|

П + ТФН (2:1) |

74,5 |

71,5–76,9 |

3 |

|

НСР 05 |

5,8 |

– |

– |

Одним из основных требований к компостам является реакция среды. Удобрения должны иметь нейтральную или слабощелочную среду с рН 7–8 ед. Изменение рН среды при компостировании является результатом микробиологической деятельности. Аммиак, который образуется в навозе при окислении органических веществ, довольно быстро окисляется в азотистую, затем в азотную кислоту, происходит процесс нитрификации. На значение рН влияют как характеристики исходного субстрата, так и продуктов, образующихся при компостировании [19].

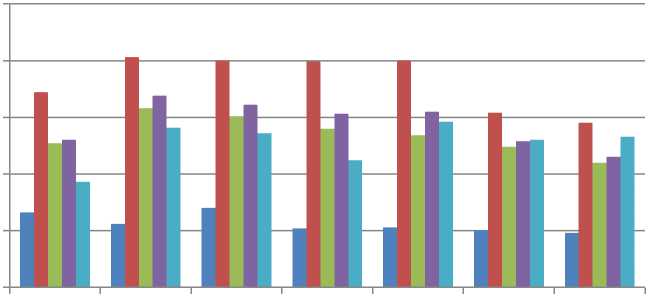

Перегной, используемый для компостирования с твердой фракцией навоза КРС, характеризовал- ся слабощелочной реакцией (7,9–7,6 ед. рН). Реакция среды твердой фракции навоза после сепарации оценивалась на уровне 7,7 ед. рН (рис. 3). По мере созревания компоста она увеличивалась до 8,0 ед. рН, что обусловлено процессами активного разложения белковых соединений с выделением аммония, которые и увеличивают рН смеси. Схожая закономерность в изменении рН получена на всех субстратах с добавлением перегноя. Компостирование перегноя с ТФН в соотношении 1:1 и 2:1 определило одинаковый характер динамики рН, которая варьировала в узких пределах – 7,7–7,9 ед. рН.

ед.рН

-

■ 14 июня ■ 15 июля ■ 14 августа

8,1

7,9

7,8

7,7

7,6

7,5

7,4

U#4l#

вариант

Рис. 3. Динамика рН в компостах на вариантах опыта: 1 – перегной (П); 2 – твердая фракция навоза КРС (ТФН); 3 – П + ТФН (1 : 1); 4 – П + ТФН (1 : 2); 5 – П + ТФН (2 : 1)

-

B. dynamics of the compost of the experimental variant: 1 – humus (good); 2 – fraction of cattle manure solid (TF); 3 – very + TF (1 : 1); 4 – very + TF (1 : 2); 5 – very + TF (2 : 1)

Известно, что диапазон рН от 7,0 до 8,0 поддерживает активность микроорганизмов, разлагающих органическое вещество. Повышение уровня рН в процессе компостирования происходит в основном за счет активности протеоли- тических бактерий. Таким образом, установленный в исследовании диапазон рН и повышение показателя до 7,8–8,0 свидетельствуют об активном разложении органического вещества в компостах.

Органическое вещество навоза можно описать химической формулой С6Н10О5 с некоторым количеством соединений (до 2–3 процентов), в состав которых входят азот, калий и фосфор [20]. Во время компостирования большая часть органического вещества свежего навоза превращается в углекислый газ и воду. Поэтому при компостировании навоза и его фракций отмечается убыль в содержании органического вещества. Исследования показали, что концентрация органического углерода в перегное составляла 22,75 % и при хранении в условиях перемешивания и поступления кислорода незначительно снижалась до 21,72 % (табл. 3). Убыль углерода была незначительной и составила 5 %.

Таблица 3

Общее содержание химических элементов в компостах, % на сухое вещество Total content of chemical elements in compost, % per dry substance

|

Вариант |

Срок компостирования, сут |

||

|

0 |

31 |

61 |

|

|

С, % |

|||

|

Перегной (П) |

22,75 |

22,62 |

21,72 |

|

Твердая фракция навоза (ТФН) |

43,28 |

38,88 |

35,89 |

|

П + ТФН (1:1) |

39,45 |

25,79 |

29,75 |

|

П + ТФН (1:2) |

34,55 |

24,89 |

26,52 |

|

П + ТФН (2:1) |

29,76 |

29,67 |

28,36 |

|

НСР 05 |

8,63 |

9,02 |

5,69 |

|

N, % |

|||

|

Перегной (П) |

1,74 |

1,59 |

2,06 |

|

Твердая фракция навоза (ТФН) |

1,03 |

1,71 |

2,57 |

|

П + ТФН (1:1) |

1,51 |

1,56 |

2,09 |

|

П + ТФН (1:2) |

1,28 |

1,26 |

2,43 |

|

П + ТФН (2:1) |

1,50 |

2,00 |

3,01 |

|

НСР 05 |

0,32 |

0,24 |

0,26 |

|

Р 2 О 5 , % |

|||

|

Перегной (П) |

2,18 |

1,73 |

2,92 |

|

Твердая фракция навоза (ТФН) |

0,89 |

1,22 |

1,99 |

|

П + ТФН (1:1) |

1,97 |

1,49 |

2,09 |

|

П + ТФН (1:2) |

1,93 |

1,66 |

2,32 |

|

П + ТФН (2:1) |

1,80 |

2,21 |

2,69 |

|

НСР 05 |

0,18 |

0,24 |

0,82 |

|

К 2 О, % |

|||

|

Перегной (П) |

1,45 |

1,30 |

1,19 |

|

Твердая фракция навоза (ТФН) |

0,61 |

0,77 |

0,33 |

|

П + ТФН (1:1) |

1,00 |

0,91 |

0,70 |

|

П + ТФН (1:2) |

1,37 |

1,08 |

0,89 |

|

П + ТФН (2:1) |

1,45 |

1,51 |

0,94 |

|

НСР 05 |

0,70 |

0,42 |

0,20 |

В твердой фракции навоза содержание органического углерода в 2 раза больше, чем в перегное. В процессе компостирования в течение 61 сут убыль органического углерода составляла 17 % относительно первоначальных значений. Добавление перегноя отразилось на начальной концентрации углерода в компосте и способствовало ускорению процесса разложения органических веществ и его убыли к окон- чанию процесса компостирования. На вариантах опыта П + ТФН при соотношении 1 : 1 и 1 : 2 убыль органического углерода при компостировании составила 25 и 23 %. Увеличение объема перегноя в компосте до 2 : 1 при компостировании с ТФН определило близкий уровень содержания углерода и его динамики с чистым перегноем.

Исследованиями установлено различное качество компостируемого материала по содержанию общего азота. При закладке опыта его максимальное количество выявлено в перегное (1,74 %), минимальное – в твердой фракции навоза (1,03 %). В компостируемых смесях содержание оценивалось на уровне 1,28–1,51 %. При компостировании субстратов отмечалось повышение общего азота на абсолютно сухое вещество на всех вариантах опыта. При компостировании твердой фракции навоза крупного рогатого скота на 61-е сут содержание общего азота увеличилось на 50 %, при добавлении перегноя к ТФН в соотношении 1 : 2 и 2 : 1 отмечен максимальный прирост N общ , составляющий 89– 100 % к исходному уровню.

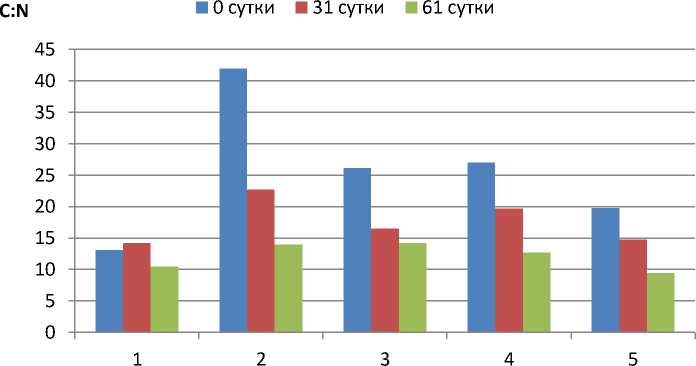

Быстрее всего процесс компостирования идет, когда отношение углерода к азоту составляет от 25 : 1 до 35 : 1. Исследованиями установлено, что отношение углерода к азоту в перегное составляло 11–14, что свидетельствовало о его зрелости и обогащенности азотными соединениями (рис. 4). В начале процесса компостирования твердая фракция навоза отличалась широким соотношением С : N, достигающим 42,0. В течение первого месяца компостирования оно снизилось до 23 и соответствовало оптимуму в соотношении углерода и азота, когда бактерии и прочие микроорганизмы развиваются хорошо и потери азота минимальны.

вариант

Рис. 4. Отношение углерода к азоту (С : N) в компостируемом материале The ratio of carbon to nitrogen (C : N) in the compostable material

После второго месяца компостирования твердой фракции навоза отношение С : N составляло 14 и соответствовало уровню перегноя. Подобная закономерность в динамике отношения углерода к азоту выявлена при компостировании твердой фракции навоза крупного рогатого скота и перегноем в различных соотношениях. На вариантах опыта с добавлением перегноя к ТФН, равным 1 : 1 и 1 : 2, установлено оптимальное отношение С : N (26–27), ускоряющее процесс разложения компоста.

Химический состав полученных после сепарирования фракций навоза позволил установить существенную разницу между ними по содержанию общего фосфора и калия. Установлено их более высокое содержание в жидкой фракции навоза. Сразу после сепарации кон- центрация Р2О5 и К2О в твердой фракции навоза была в 8 и 17 раз меньше, чем в жидкой фракции. В начале компостирования содержание общего фосфора в ТФН по сравнению с перегноем также было в 2,5 раза меньшим (0,89 %). В течение двух месяцев компостирования твердой фракции навоза отмечалось увеличение его содержания до 1,99 %, что соответствовало уровню обеспеченности общим фосфором перегноя. Это обусловлено значительным количеством карбоновых кислот в навозе, способных растворять труднодоступные соединения фосфора [21]. Добавление перегноя при компостировании твердой фракции навоза улучшало обеспеченность субстрата общим фосфором. Наилучшие результаты получены на варианте компостирования П + ТФН (2 : 1).

Здесь установлено повышение обеспеченности общим фосфором в 1,5 раза по сравнению с исходным субстратом.

Содержание общего калия в твердой фракции навоза после его сепарации составляло 0,89 %, что в 2,4 раза меньше по сравнению с перегноем. Интенсивное протекание микробиологических процессов приводит к превращению азота, фосфора и калия из органических форм в минеральные, доступные для растений. В ходе исследования агрохимических свойств исходных компонентов и их смесей до и после процесса компостирования было установлено, что в первый месяц компостирования содержание общего калия практически не менялось. На второй месяц компостирования отмечалось его существенное снижение в смешанных субстратах и твердой фракции навоза. Убыль общего калия на этих вариантах, связанная с уменьшением содержания органических веществ в процессе разложения, составила 30–46 %. В наибольшей степени эти изменения касались твердой фракции навоза, компостируемой без добавок. При хранении и компостировании перегноя убыль общего калия не превышала 18 %.

Большая часть питательных веществ после разделения переходит в жидкую фазу. Об этом свидетельствуют данные определения подвижных соединений азота, фосфора и калия в твердой фракции навоза. Исследованиями установлено, что после сепарации навоза содержание аммонийной формы азота в твердой фракции было значительным и достигало 456,8 мг/кг (табл. 4).

Таблица 4

|

Вариант |

Срок компостирования, сут |

||

|

0 |

31 |

61 |

|

|

N-NH 4 |

|||

|

Перегной (П) |

264,9 |

118,6 |

22,4 |

|

Твердая фракция навоза (ТФН) |

456,8 |

86,3 |

27,6 |

|

П + ТФН (1:1) |

327,3 |

78,8 |

25,9 |

|

П + ТФН (1:2) |

388,2 |

91,9 |

23,0 |

|

П + ТФН (2:1) |

324,3 |

117,2 |

20,7 |

|

НСР 05 |

58,2 |

23,4 |

Fф |

|

N-NO 3 |

|||

|

Перегной (П) |

40,4 |

96,0 |

142,1 |

|

Твердая фракция навоза (ТФН) |

3,6 |

5,5 |

5,4 |

|

П + ТФН (1:1) |

3,9 |

6,1 |

5,4 |

|

П + ТФН (1:2) |

3,6 |

5,8 |

5,1 |

|

П + ТФН (2:1) |

10,4 |

6,2 |

17,1 |

|

НСР 05 |

15,6 |

32,0 |

41,1 |

|

Р 2 О 5 |

|||

|

Перегной (П) |

300,3 |

248,2 |

693,2 |

|

Твердая фракция навоза (ТФН) |

62,8 |

59,3 |

200,8 |

|

П + ТФН (1:1) |

196,7 |

132,2 |

375,4 |

|

П + ТФН (1:2) |

202,7 |

130,6 |

369,9 |

|

П + ТФН (2:1) |

250,8 |

208,5 |

402,7 |

|

НСР 05 |

48,6 |

32,0 |

52,8 |

|

К 2 О |

|||

|

Перегной (П) |

3373,0 |

3219,0 |

5639,0 |

|

Твердая фракция навоза (ТФН) |

1177,5 |

1244,5 |

2242,5 |

|

П + ТФН (1:1) |

2092,0 |

2157,5 |

3333,5 |

|

П + ТФН (1:2) |

2317,5 |

2843,0 |

3950,5 |

|

П + ТФН (2:1) |

2367,5 |

2959,5 |

4374,5 |

|

НСР 05 |

562,3 |

150,2 |

905,3 |

Содержание подвижных элементов питания в компостах, мг/кг The content of mobile nutrients in compost, mg/kg

При компостировании субстратов в течение первого месяца отмечались значительные потери аммонийного азота. В наибольшей степени потери аммонийного азота отмечались в твердой фракции навоза. Исследованиями [22] доказано, что содержащаяся в навозе мочевина, гиппуровая и мочевая кислоты подвергаются влиянию химико-микробиологических процессов. Так, мочевина, под влиянием микроорганизмов Micrococcus ureae, Sporosarcina ureae, Bacillus pasteurii и др., обладающих ферментом уреазой, превращается в аммиак и углекислый газ. Хранение компостов при благоприятной для процессов разложения температуре и влажности сопровождалось дальнейшими потерями азота. На 61-е сутки компостирования варианты опыта уже не отличались по содержанию в них аммонийного азота. Поиск корреляционной зависимости между содержанием общего азота и аммонийной формой доступного азота показал сильную обратную зависимость между этими показателями (r = –0,72). Установлено, что снижение обеспеченности субстратов по вариантам опыта общим азотом приводило к обогащению их минеральной формой азота.

Значительная убыль аммонийного азота в перегное сопровождалась образованием нитратной формы азота. В течение периода компостирования на этом варианте эксперимента его содержание изменилось от 40,4 до 142,1 мг/кг. В свежей твердой фракции навоза не развивались нитрифицирующие микроорганизмы. Это обусловлено тем, что они являются аэробами, но и в аэробных условиях интенсивно развиваются термофильные микроорганизмы, вызывающие повышение температуры навозной массы, а это губительно действует на нитрифицирующие бактерии [23] . Поэтому в субстратах с твердой фракцией навоза в чистом виде и при добавлении перегноя отмечена низкая концентрация нитратного азота. Повышение количества нитратного азота до 17 мг/кг в конце компостирования выявлено в случае компостирования П + ТФН (2 : 1).

Компостирование ТФН, перегноя и смесей положительно сказалось на обеспеченности субстратов подвижным фосфором (табл. 9). По сравнению с перегноем твердая фракция навоза в начале компостирования содержала в 5 раз меньше Р 2 О 5 (62,8 мг/кг). В течение первого месяца компостирования отмечалась незначительная убыль подвижного фосфора, а затем прирост. На всех вариантах лабораторного опыта его максимальная концентрация отмечалась на 61-е сут. Добавление перегноя в ТФН при компостировании способствовало обогащению субстрата подвижным фосфором на 170– 203 мг/кг Р 2 О 5 .

Очень высокая обеспеченность подвижным калием перегноя, твердой фракции навоза и их смесей до и после компостирования свидетельствовала об их агрономической ценности. В отношении обеспеченности К 2 О компостируемых субстратов, характера динамики этого элемента питания получена такая же закономерность, как и с Р 2 О 5 .Установлено, что максимальная концентрация доступного для растений элемента питания достигалась ко второму месяцу компостирования (2242,5–5639,0 мг/кг). Добавление к ТФН перегноя в различном соотношении улучшало обеспеченность компостов подвижным калием в 1,5–2 раза.

Заключение. Добавление к твердой фракции навоза КРС перегноя в соотношении 1 : 1 и 1 : 2 способствует формированию оптимального отношения С : N (26-27), ускоряющего процесс разложения компоста. Пассивное компостирование твердой фракции навоза и ее смеси с перегноем в условиях лабораторного эксперимента сопровождалось прохождением мезофильной стадии (36 ºС) на 6 сутки с повышением влажности компостов до 74–80 %. В течение 2 месяцев компостирования отмечено изменение рН субстратов от 7,7 до 8,0 ед., убыль углерода органического вещества на 17–23 %, повышение содержания общего азота к исходному уровню на 50–100 %, общего фосфора на 6– 124 %. Обеспеченность подвижным фосфором и калием увеличилась в 2–3 раза.