Изменение иммуноэкспрессии ряда антигенов щитовидной железы через 24 часа после острой кровопотери

Автор: Чаиркин Иван Николаевич, Чаиркина Наталья Викторовна, Юняшина Юлия Владимировна, Чекушкин Александр Александрович, Мозеров Сергей Алексеевич, Мялин Александр Николаевич

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 1 т.23, 2015 года.

Бесплатный доступ

Экспериментально установлено, что через 24 часа после острой кровопотери происходят изменения в экспрессии иммуногистохимических маркеров, характеризующих эпителиальный и стромальный компоненты щитовидной железы в сравнении с контрольной группой животных.

Иммуногистохимические маркеры, щитовидная железа, коллоид, тиреоглобулин, виментин, цитокератины

Короткий адрес: https://sciup.org/143177034

IDR: 143177034

Текст научной статьи Изменение иммуноэкспрессии ряда антигенов щитовидной железы через 24 часа после острой кровопотери

Введение. Кровопотеря представляет собой комплекс компенсаторных и патологических реакций, возникающих в ответ на кровотечение [1]. Острая кровопотеря является причиной развития тяжелых и опасных для жизни патологических процессов и одной из наиболее частых причин развития критических состояний. В настоящее время в связи с развитием научно-технического прогресса и автоматизацией производства произошло снижение промышленного травматизма.

Но, тем не менее, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, непрекра-щающиеся военные конфликты обуславливают большое количество травм, в том числе и среди мирного населения, как правило, сопровождающихся значительными кровопотерями.

И, несмотря на значительные успехи современной медицины в области трансфузионной терапии, сосудистой хирургии, гемотрансфузии и реаниматологии, острая кровопотеря остается одной из ведущих причин гибели лиц в возрасте от 5 до 44 лет. В общей структуре на долю летальных исходов от некомпенсированной кровопотери приходится около 10 % случаев, и существенной тенденции к снижению не наблюдается, несмотря на использование в практике принципиально новых средств и методов терапии [2].

В настоящее время возрастает интерес к изучению механизмов повреждения и структурной перестройке органов эндокринной системы, вызванных различными патологическими агентами - физическими, химическими, лекарственными факторами [3].

Адаптационные реакции при острой кровопотере до сих пор недостаточно исследованы. В связи с этим, нам представляется целесообразным изучение воздействия острой кровопотери на щитовидную железу – орган, играющий важную роль в функциональном статусе эндокринной системы, обладающий широким диапазоном гормональных влияний на различные органы и системы. Изменение функциональной активности щитовидной железы приводит к развитию гормонального дисбаланса, что отражается на течении физиологических процессов, внутриклеточном метаболизме органов-мишеней, процессах адаптации.

Цель исследования - изучить щитовидную железу экспериментальных животных через 24-е часа после острой кровопотери в сравнении с контрольной группой животных с применением ряда антигенов – иммуногистохимических маркеров, характеризующих эпителиальный (тире-оциты) и стромальный компоненты (сосудистое русло, коллагеновые волокна, нервные волокна, воспалительная инфильтрация).

Материал и методы исследования. Для изучения морфофункционального состояния щитовидной железы в первые сутки после острой кровопотери выполнен эксперимент на 20 взрослых беспородных собаках-самцах массой от 10 до 23 кг. Исследование осуществлялось в соответствии с приказом Минвуза СССР № 742 от 13.11.84 «Об утверждении правил проведения работ с использованием экспериментальных животных» и № 48 от 23.01.85 «О контроле за проведением работ с использованием экспериментальным животных». Опыты проводили под внутриплевральным тиопентал-натриевым (0,04 г/кг) наркозом. После проведения подготовительных мероприятий осуществляли свободное кровопускание из правой бедренной артерии в объеме 22,83 ± 0,24 мл/кг. Продолжительность кровопускания составляла 3,87 ± 0,20 мин. У животных, выводившихся из эксперимента через 24 часа путем передозировки хлороформа, вводившимся ингаляционным путем, забирали аутопсийный материал сразу же после констатации признаков смерти.

Аутопсийный материал мы подвергали фиксации в 10-% нейтральном формалине с последующей стандартной гистологической проводкой и заливкой в парафин. Визуализацию проводили с помощью системы визуализации EnVisionÔ (производства DAKO, Дания). Изготовленные парафиновые срезы (5 мкм) подвергали депарафинизации и обезвоживанию по стандартной гистологической методике. После этого следовали рекомендациям фирмы производителя в выборе рабочего разведения и последующем проведении иммуногистохимического исследования. Система основана на действии полимеров, меченых пероксидазой хрена, которая связана с вторичными антителами. Эндогенная пероксидазная активность погашается инкубацией образца в течение нескольких минут специальным ферментным блоком. Затем образец инкубируется с первичными мышиными/кроличьими антителами в определенном разведении с последующей инкубацией с HRP-коньюгированным декстрановым полимером. Реакция визуализируется с помощью DAB+ хромогена. Позже образец инкубируется с

Таблица.

Результаты изучения иммуноэкспрессии различных маркеров

Всего исследовано 20 срезов ткани щитовидной железы (1 опытный и 1 контрольный случай), окрашенных с помощью иммуногистохимического метода EnVisionâ+System. Система EnVision предназначена для идентификации антигенов при световой микроскопии в нормальных и патологически измененных тканях, залитых в парафин, в криостатных срезах или клеточных препаратах. Она позволяет усилить интенсивность окраски «слабых» антигенов. Использованы первичные антитела к следующим маркерам: цитокератины широкого спектра AE1/AE3, виментин, фактор Виллебрандта FVIII, СD31, CD34, тиреоглобулин, кальцитонин, паратгормон, хромогранин А, синап-тофизин, нейронспецифическая энолаза.

Метод иммуногистохимии основан на выявлении комплексов антиген-антитело на гистологических срезах тканей. Данный метод микроскопического исследования тканей, обеспечивающий наиболее специфическое выявление в них искомых веществ, основан на обработке срезов маркированными специфическими антителами к выявляемому веществу, которое в данной ситуации служит антигеном.

Щитовидная железа была исследована с применением маркеров, характеризующих эпителиальный (тиреоциты) и стромальный компоненты (сосудистое русло, коолагеновые волокна, нервные волокна, воспалительная инфильтрация).

Полученные результаты. Результаты изучения иммуноэкспрессии различных маркеров представлены в таблице (табл.).

Определение экспрессии клетками и компонентами стромы маркеров проводили с учетом интенсивности реакции.

Интенсивность реакции оценивали по следующим параметрам: 1) реакция отсутствует «-»; 2) слабая реакция «+»; 3) умеренная реакция «++»; 4) выраженная реакция «+++».

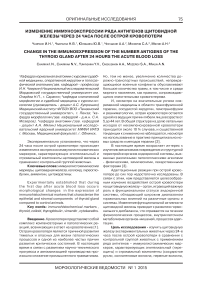

Выявлены различия между опытными и контрольными образцами в характере экспрессии тиреоглобулина. Тиреоглобулин продуцируется тироцитами и секретируется в просвет фолликулов щитовидной железы. Он представляет собой гликозилированный димерный белок и выполняет функцию связывания.

Ткань щитовидной железы в опытном образце характеризовалась диффузной выраженной экспрессией указанного маркера - в тиреоцитах и коллоиде (рис. 1).

В контрольном образце обнаружена лишь слабопозитивная реакция коллоида, а тиреоциты оставались практически негативными (рис. 2).

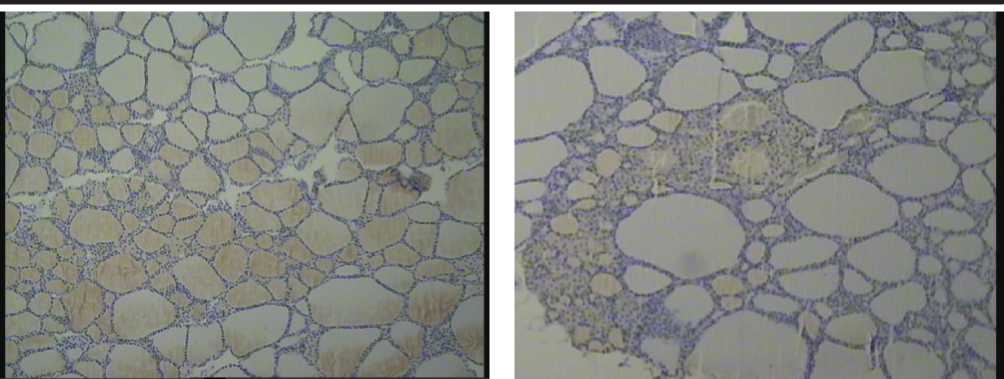

Также в экспериментальных образцах была выявлена более выраженная экспрессия ви-ментина по сравнению с образцами у интактных животных. Виментин является белком цитоскелета различных типов клеток, таких как клетки мезенхимы и эндотелия, фибробласты, хондроциты и остеоциты. Он используется в качестве маркера опухолей мягких тканей. Виментин -широко распространенный в организме цитрул-линированный белок, который синтезируется и модифицируется макрофагами под регуляцией провоспалительных и воспалительных цитокинов. Его высвобождение в процессе апоптоза и некроза незначительно влияет на внеклеточную концентрацию. По данным литературы в тканях щитовидной железы только стромальные клетки и внутрипротоковые макрофаги реагируют с антителами к виментину [5].

Строма щитовидной железы в опытных образцах имела выраженную экспрессию вимен-тина в клетках эндотелия кровеносных сосудов, в миоцитах tunica media кровеносных сосудов, а также в коллагеновых волокнах (рис. 3).

Островки тироцитов, располагающиеся между фолликулами были окружены тонкой сетью капилляров со слабопозитивным окрашиванием. В контрольном образце обнаружена лишь слабопозитивная реакция стромы щитовидной железы.

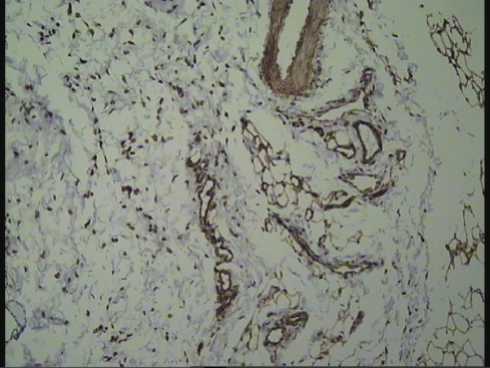

Цитокератины – белки промежуточных филаментов цитоскелета эпителиальных клеток. Цитокератины представляют собой семейство структурных белков эпителиальных клеток, которые экспрессируются в соответствии с типом эпителия. Что касается щитовидной железы, то ее фолликулярные клетки показывают активную реакцию со спектром антикератиновых антител, однако реакция на антитела к эпидермальному прекератину встречается лишь в единичных случаях [6].

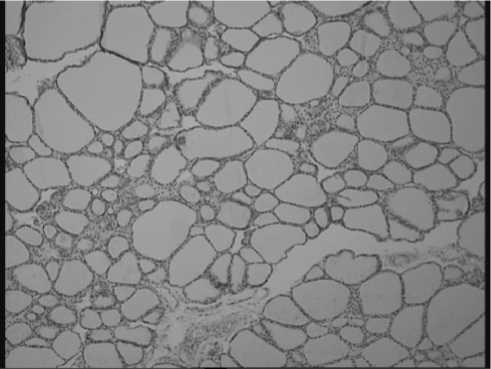

В контрольных и опытных образцах ткани щитовидной железы были установлены очаги эпителиальных клеток фолликулярного происхождения, которые экспрессировали цитокератины широкого спектра/. В экспериментальном образце также обнаружена слабопозитивная реакция коллоида на цитокератин (рис. 4).

В контрольных и опытных образцах ткани щитовидной железы были установлены очаги эпителиальных клеток фолликулярного (вероятно, не парафолликулярного) происхождения, которые экспрессировали нейронспецифическую энола-зу. Она представляет собой одну из структурных разновидностей фермента энолазы, необходимого для гликолиза [7]. NSЕ в норме встречается

Рис. 1. Экспрессия тиреоглобулина в фолликулярных тиреоцитах и коллоиде при геморрагическом шоке. 24 часа после острой кровопотери. Ув. 100

Рис. 2. Экспрессия тиреоглобулина в щитовидной железе интактных животных. Ув. 100

Рис. 3. Экспрессия виментина в строме щитовидной железы при геморрагическом шоке. 24 часа после острой кровопотери. Ув. 100

Рис. 4. Экспрессия цитокератина тиреоци-тами и коллоидом фолликулов щитовидной железы при геморрагическом шоке. 24 часа после острой кровопотери. Ув. 100

в клетках нейроэндокринного происхождения, в частности, в хромаффинных клетках мозгового вещества надпочечников и парафолликулярных клетках щитовидной железы [8].

Те же группы клеток в серийных срезах не демонстрировали реакции с антителами к кальцитонину. Вероятно, данные группы клеток обладают способностью к секреции указанных продуктов, но биологическое предназначение этих клеток в ткани щитовидной железы предстоит еще установить.

Выводы. Таким образом, экспериментально установлено, что через 24 часа после острой кровопотери происходят изменения в экспрессии иммуногистохимических маркеров, характеризу- ющих эпителиальный и стромальный компоненты щитовидной железы в сравнении с контрольной группой животных. В частности, выявлены различия в интенсивности реакции и характере экспрессии тиреоглобулина. Ткань щитовидной железы в через 24 часа после острой кровопотери характеризовалась диффузной выраженной экспрессией указанного маркера - в тиреоцитах и коллоиде. В контрольном образце обнаружена лишь слабопозитивная реакция коллоида, а тиреоциты оставались практически негативными. Также выявлены изменения экспрессии виментина стромальными компонентами щитовидной железы. Строма щитовидной железы в опытных образцах имела выраженную экспрессию виментина в клетках эндотелия кровеносных сосудов, в миоцитах средней оболочки средних и мелких артерий, а также в коллагеновых волокнах. В контрольном образце обнаруживалась лишь слабопозитивная реакция стромы щитовидной железы

Список литературы Изменение иммуноэкспрессии ряда антигенов щитовидной железы через 24 часа после острой кровопотери

- Krug E. G., Sharma G. K., Lozano R.//Am. J. Publ. Hlth. - 2000. - Vol. 90. - P. 523-526

- Козиев М.П. Значение адаптивных реакций при острой кровопотере для определения тактики инфузионной терапии на догоспитальном этапе: диссертация.. кандидата медицинских наук (14.00.37). - Новосибирск, 2009.- 95 с.

- Полякова Л. В. Патоморфология щитовидной железы при хроническом эндотоксикозе/Л.В. Полякова //дисс. канд. мед. наук. - Волгоград, 2008.

- Петров, С.В. Руководство по иммуногистохимической диагностике опухолей человека/С.В. Петров, Н.Т. Райхлин. - Казань, 2004. - 456 с.

- Miettinen M., Franssila K., Lehto V. P., Paasivuo R., Virtanen I. Expression of intermediate filament proteins in thyroid gland and thyroid tumors // Lab Invest. - 1984. - Mar. - T. 50, № 3. - C. 262-70.

- Lam K. Y., Lui M. C., Lo C. Y. Cytokeratin expression profiles in thyroid carcinomas // Eur J Surg Oncol. - 2001. - Nov. - T. 27, № 7. - C. 631-5.

- Huntgeburth M., Adler C., Rosenkranz S., Zobel C., Haupt W. F., Dohmen C., Reuter H. Changes in Neuron-Specific Enolase are More Suitable Than Its Absolute Serum Levels for the Prediction of Neurologic Outcome in Hypothermia-Treated Patients with Out-of-Hospital Cardiac Arrest // Neurocrit Care. - 2013. - Jul 9.

- Goto J., Otsuka F., Kodera R., Miyoshi T., Kinomura M., Otani H., Mimura Y., Ogura T., Yanai H., Nasu Y., Makino H. A rare tumor in the adrenal region: neuron-specific enolase(NSE)-producingleiomyosarcoma in an elderly hypertensive patient//Endocr J. -2008. - Mar. - T. 55, № 1. - C. 175-81.