Изменение экологических условий в постпирогенном сукцессионном процессе

Автор: Антонова О.А., Тюсов А.В.

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Биоразнообразие и охрана природы

Статья в выпуске: 5, 2007 года.

Бесплатный доступ

Пожары, как важный экзогенный фактор, оказывают катастрофическое воздействие на лесные сообщества. Изменение условий местообитания в процессе сукцессий играет важное значение в формировании итогового, климаксового сообщества на подобных территориях. В статье рассмотрены основные направления динамики экологических условий при формировании елового леса после пожара

Короткий адрес: https://sciup.org/146116078

IDR: 146116078 | УДК: 581.524.342

Текст научной статьи Изменение экологических условий в постпирогенном сукцессионном процессе

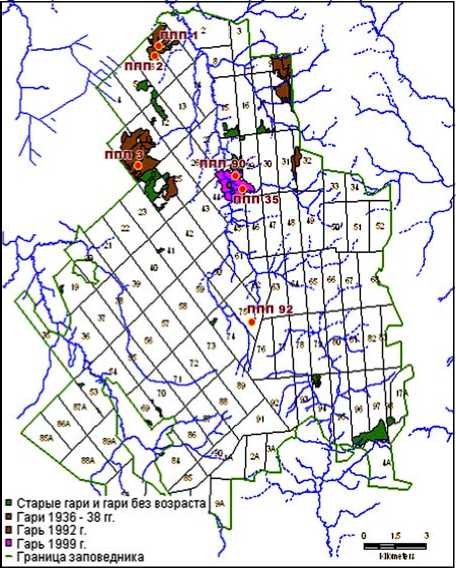

Исследования проводились на базе Центрально-Лесного заповедника (ЦЛГПБЗ), расположенного в юго-западной части Тверской области на территории Нелидовского, Андреапольского и Пеновского районов. Сбор материала был организован на гарях различного возраста, произошедших в еловых лесах. Работа проводилась в рамках научных исследований динамики таежных лесов, осуществляемых сотрудниками ЦЛГПБЗ. Были заложены постоянные пробные площади в различных частях заповедника (рисунок), на которых по стандартной методике [1] описывались моховолишайниковый и травяно-кустарничковый ярусы.

Расположение постоянных пробных площадей на территории ЦЛГПБЗ (карта любезно предоставлена сотрудниками заповедника)

В рамках данной работы проведено геоботаническое обследование 6 постоянных пробных площадей, составлено 580 описаний в рамках 0,25 м2. На ПП 35 и ПП 90 пожар произошел в 1999 г., описания проводились в 2001 и 2004 гг. На ПП 92 – в 1992 г., описания в 1996, 1998 и 2005 гг. В 2006 г. были заложены и описаны 3 пробные площади на старовозрастных гарях 1936 – 1938 гг. (ПП 1, 2 и 3).

При описании отмечалось общее проективное покрытие яруса и проективное покрытие каждого отдельного вида. Полученные данные заносились в сводные таблицы, затем рассчитывался коэффициент фитоценотической значимости (КФЗ) [1]:

КФЗ = В*С/100, где В – встречаемость вида (%); С – среднее проективное покрытие вида.

С использованием шкал Элленберга [2] проводился анализ условий местопроизрастания растений.

На начальных стадиях формирования послепожарного сообщества существенную роль играют климатические факторы (температура, осадки и др.). В первую очередь это влияние проявляется в формирующихся почвенно-грунтовых условиях. Среди мхов наибольшую фитоценотическую значимость имеет Marchantia polymorpha L., которая появляется на открытых территориях. Н.Ю. Гончарук и др. [3] в исследованиях постпирогенного почвенного горизонта указывают, что пожары приводят, как правило, к поднятию уровня грунтовых вод, застою влаги на поверхности почвы вследствие уплотнения верхних горизонтов, что в совокупности вызывает развитие заболачивания. Тем не менее на исследованных территориях направленных процессов заболачивания выявлено не было.

Анализ травяного покрова на пробных площадях показал, что на первых этапах сукцессионного процесса наблюдается доминирование одного-двух видов растений (табл. 1): Chamaenerion angustifolium (L.) Scop . на ППП 35 (КФЗ 13,26); Ranunculus repens L. на ППП 90 (КФЗ 14,00). С течением времени происходит нивелирование значимости отдельных видов травянистых растений. Доминирующее положение в первые пять и более лет после пожара занимают гелио- и гидрофильные виды, а также виды, характерные для нарушенных местообитаний: Chamaenerion angustifolium , Epilobium palustre L. , Filipendula ulmaria (L.) Maxim., Calamagrostis canescens (Web.) Roth, Ranunculus repens. Тем не менее господство гидрофильных видов в травяном покрове не приводит к застою влаги на территориях. Через 13 лет после пожара, как показывает анализ ППП 92, в сообществе увеличивается значимость типично лесных видов: Dryopteris dilatata (КФЗ 7,80), Equisetum sylvaticum L. (КФЗ 11,94), Vaccinium myrtillus L. (КФЗ 4,30), Vaccinium vitis-idaea L. (КФЗ 5,62). Луговые и сорные виды, господствовавшие на первых этапах сукцессии, теряют свою значимость.

Таблица 1

Доминирующие виды травянистых растений на первых этапах сукцессии

|

Вид |

ПП35 |

ПП90 |

ПП 92 |

||||

|

2001 г |

2004 г |

2001 г |

2004 г |

1996 г |

1998 г |

2005 г |

|

|

Chamaerion angustifolium |

13,26 |

7,78 |

2,52 |

3,04 |

2,15 |

1,73 |

1,12 |

|

Equisetum sylvaticum |

4,16 |

1,45 |

4,69 |

1,08 |

1,72 |

8,05 |

11,94 |

|

Epilobium palustre |

3,00 |

5,19 |

3,17 |

5,76 |

0,69 |

0,39 |

|

|

Ranunculus repens |

2,89 |

1,79 |

14,00 |

7,77 |

|||

|

Calamagrostis epigeios |

2,23 |

6,55 |

0,22 |

1,43 |

0,45 |

1,69 |

1,63 |

|

Filipendula ulmaria |

2,67 |

3,20 |

4,48 |

11,45 |

0,07 |

||

|

Calamagrostis langsdorffii |

3,06 |

||||||

|

Calamagrostis canescens |

8,72 |

3,45 |

7,71 |

||||

|

Athyrium felix-femina |

0,93 |

1,98 |

3,88 |

4,27 |

0,25 |

0,38 |

1,20 |

|

Carex globularis |

1,89 |

2,27 |

|||||

|

Dryopteris dilatata |

0,53 |

0,30 |

0,57 |

0,45 |

0,73 |

4,30 |

7,80 |

|

Vaccinium myrtillis |

0,12 |

2,08 |

2,83 |

4,30 |

|||

|

Vaccinium vitis-idaea |

1,58 |

2,05 |

5,62 |

||||

|

Juncus effusus |

1,85 |

1,74 |

0,90 |

0,75 |

4,37 |

1,65 |

1,60 |

Данная ситуация объясняется в первую очередь влиянием подроста, среди которого преобладают мелколиственные породы. Подрост уменьшает количество солнечной энергии, которая попадает на сгоревший участок, и, кроме того, изменяет гидрологический режим территории, частично разрыхляя уплотненную пожаром почву. Соответственно, господствовавшие на первом этапе виды постепенно вытесняются из сообщества, освобождая ниши для сциофитов, которые, по мере завоевывания территории, начинают оказывать все большее влияние на сообщество. Через 13 лет после пожара этот процесс только начинается, но уже к этому времени практически полностью исчезает Marchantia polymorpha, а освобождение почвы от слоя мха позволяет семенам ели прорасти под пологом лиственного подроста.

Анализ сообщества, формирующегося на ПП 92, по шкалам Элленберга показал, что из всех экологических условий изменению подвергается именно фактор освещенности (табл. 2).

Таблица 2

Изменение экологических условий на ППП 92 по шкалам Элленберга

|

Показатель |

1996 г. |

1998 г. |

2005.г. |

|

Влажность |

6, промежуточное положение между свежими почвами и влажными не просыхающими |

6, промежуточное положение между свежими почвами и влажными не просыхающими |

6, промежуточное положение между свежими почвами и влажными не просыхающими |

|

Богатство минеральным азотом |

4, промежуточное положение между бедными почвами и почвами со средним содержанием азота |

5, среднее содержание азота |

4, промежуточное положение между бедными почвами и почвами со средним содержанием азота |

|

Реакция почвы |

2, кислые почвы |

3, кислые почвы |

3, кислые почвы |

|

Освещенность |

8, более 50% освещенности |

6, более 10% освещенности |

2, теневые растения от 1 до 30% освещенности |

Исследования, проведенные на старовозрастных гарях, показали, что почти через 70 лет после пожара на месте гарей, без повторного воздействия катастрофических факторов, образуется устойчивый березняк, со значительным участием ели во втором ярусе. Более того, при описании трех пробных площадей был выделен ряд видов, характерных для всех участков, причем эти виды имеют наибольшую значимость в сообществах. К ним относятся типично лесные виды растений, характерные для еловых лесов: Oxalis acetosella L. , Rubus saxatilis L. , Vaccinium myrtillus L. , Calamagrostis arundinacea (L.) Roth , Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt , Solidago virgaurea L. , Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs , Luzula pilosa (L.) Willd.

Из литературных источников [3] известно, что в результате пирогенного воздействия может развиваться болотообразовательный процесс. Подобная ситуация может наблюдаться, если на первые годы после пожара выпадает холодное и сырое лето. В результате мхи р. Sphagnum могут завоевать господствующее положение, не давая возможности сообществу развиваться по схеме, описанной выше (семена высших растений не смогут прорасти на ковре сфагнума). Впоследствии, даже при изменении климатических условий, процесс болотообразования не останавливается. Дополнительным подтверждением данной точки зрения являются находки углей при исследовании слоев верховых болот.

Таким образом, проведенные исследования показывают, что внутренние механизмы (зависящие в большей степени от доминирующих видов), протекающие в сериальных сообществах, оказывают направленное воздействие на формирование климаксового сообщества. На исследуемых территориях мы видим явное сходство в протекании сукцессионных процессов и, соответственно, сходство в смене экологических условий, как первопричины однонаправленности сукцессий.

Tver State University

Changes of ecological conditions as a result of fires at the initial stage depends, first of all, from climatic (temperature, deposits, etc.) factors. However, eventually, dominating kinds of vegetation render most important influence on formation of community. Within the limits of research change of ecological factors is shown at formation of a fir forest.