Изменение экологического состояния Юмагузинского водохранилища после строительства

Автор: Шкундина Фаина Борисовна, Полева Александра Олеговна, Зарипова Регина Талгатовна

Журнал: Природные системы и ресурсы @ns-jvolsu

Рубрика: География и геоинформатика

Статья в выпуске: 1 (15), 2016 года.

Бесплатный доступ

Изучен фитопланктон и гидрохимические показатели Юмагузинского водохранилища (Южный Урал). Развитие Юмагузинского водохранилища характеризуется умеренным эвтрофированием. В настоящее время ситуация улучшилась и соответствовала нашему прогнозу при стоке 0,95 %. В 2012, 2014 и 2015 гг. было выявлено 80 видов и внутривидовых таксонов водорослей и цианобактерий, при наибольшем видовом разнообразии диатомовых и зеленых водорослей. Проявилась тенденция увеличения численности и биомассы в 2006-2007 гг. и уменьшение этих показателей в 2012-2015 годах. Вниз по течению минерализация воды постепенно снижается и у плотины происходит некоторое разбавление.

Фитопланктон, водохранилище, эвтрофирование, "цветение" воды, водорослевое сообщество, экосистема, доминирующие комплексы, гидробионты

Короткий адрес: https://sciup.org/149131381

IDR: 149131381 | УДК: 574.583 | DOI: 10.15688/jvolsu11.2016.1.6

Текст научной статьи Изменение экологического состояния Юмагузинского водохранилища после строительства

DOI:

Фитопланктон водохранилищ горного типа изучен недостаточно. Планктонные водоросли и цианобактерии водохранилищ горного типа активно исследуются в Таджикистане [6; 7; 17]. В составе фитопланктона Ну-рекского водохранилища, расположенного в горной области Таджикистана, отмечен 101 вид и внутривидовой таксон. Доминирующими группами являлись диатомовые – 47 видов, за ними шли зеленые – 27, золотистые – 14 и сине-зеленые – 10, пирофитовые – 3, эвгленовые – 3 вида. Количественно преобладали Synedra acus var. radians , Cyclotella comta , Carteria multiffilis . В Муминабадском водохранилище было представлено 95 таксонов, из них сине-зеленые – 5, золотистые – 13, диатомовые – 23, пирофитовые – 3, эвглено-вые – 11, зеленые – 40. Наблюдалось стабильное развитие зеленых водорослей, особенно протококковых [6]. В планктоне Черекского водохранилища за период с 2004 по 2008 г. было отмечено 943 таксона водорослей, из них Cyanophyta – 120, Chrysophyta – 61, Bacillariophyta – 250, Xanthophyta – 165, Pyrrophyta – 53, Euglenophyta – 112, Chlorophyta – 182.

Диатомовые по численности и видовому разнообразию в планктоне водохранилища являются преобладающими. В отличие от водорослей других групп, развитие которых приурочено к определенному периоду, они вегетируют круглый год, иногда вызывая подледное цветение. Во многих водохранилищах

Северной Америки преобладают диатомовые рода Achnanthes [19].

Для водохранилищ северо-восточной части Бразилии (Жоао Алвеш, Марешаль Дат-ра и Санта-Крус) характерно преобладание зеленых водорослей – 39 видов из 63 [14]. Среди цианобактерий наблюдается доминирование Cylindrospermopsis raciborski и Microcystis aeruginosa, которые вызывают отравление пресной воды [18; 21]. Общее число диатомовых на момент исследования составило 11 видов, среди них – Aulacoseira granulata , Aulacoseira distan и Cyclotella meneghiniana. Dinophyta представлен родами Peridinium и Gymnodinium [14] .

Основные тенденции антропогенного эв-трофирования подробно изучены для озер республики [10]. На территории Республики Башкортостан водохранилища горного типа играют большую роль. Централизованное водоснабжение крупных промышленных центров Республики Башкортостан обеспечивается инфильтрационными водозаборами, расположенными в долине р. Белой. Река Белая – один из крупных притоков р. Камы – имеет длину 1 430 км. Эта река – самая большая на территории республики Башкортостан. Фитопланктон р. Белой активно изучался в последние годы [20].

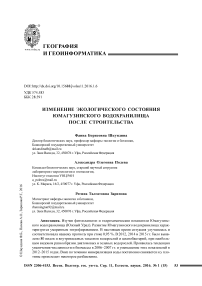

В верхнем течении р. Белой находится Юмагузинское водохранилище (ЮВ), оно горного типа, с максимальной глубиной 60 м (рис. 1). Рабочему подпорному уровню (РПУ)

Рис. 1. Схема расположения створов (км) Юмагузинского водохранилища

260,0 м соответствуют: объем – 456 млн м3, площадь зеркала – 25 км2, длина водохранилища – 65 км. Уровень мертвого объема (УМО) водохранилища принят 225,0 м. Водохранилище осуществляет сезонное регулирование стока [12].

Кроме этого, ЮВ обеспечивает противопаводковую защиту населенных пунктов, в том числе крупных промышленных центров Республики Башкоростан городов Кумертау, Мелеуз, Салават, Ишимбай, Стерлитамак с населением около 850 тыс. человек и 72 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения на участке среднего течения р. Белой, поддержание требуемых гарантированных уровней воды в р. Белой в местах существующих водозаборов, попутное использование энергии попусков для выработки электроэнергии на ГЭС. Комплекс гидротехнических сооружений Юмагузинско-го гидроузла расположен в 952 км от устья р. Белой на территории Кугарчинского района Республики Башкортостан.

Химический состав в целом на всем протяжении (от с. Максютово до створа) достаточно однороден и характеризуется гидрокар-бонатным магниево-кальциевым составом. Минерализация воды в летне-осенний период в верхнем течении, где начинается подпор, составляет 0,23 г/дм3 [5]. Вниз по течению минерализация воды постепенно снижается и у плотины она не превышает 0,17 г/дм3, то есть происходит некоторое разбавление (табл. 1).

На территории Республики Башкортостан подробно изучен фитопланктон Павловского водохранилища [1; 9]. Исследования В.Ф. Мухутдинова показали, что в Юмагузин-ском водохранилище наблюдается «цветение» воды. Исключением явился первый год вслед- ствие несформированности водорослевого сообщества и, вероятно, из-за присутствия в теплый период мощной сероводородной зоны в гиполимнионе (ниже 13 м) на протяжении 19 км (а возможно, и выше) [4].

Химический состав воды Юмагузинско-го водохранилища в период последних исследований представлен в таблице 1.

Отбор проб фитопланктона и их обработка осуществлялись по стандартной методике [3].

Для прогноза состояния экосистемы р. Белой после строительства Юмагузинс-кого водохранилища были взяты пробы для изучения фитопланктона в 1999 г. выше по течению места строительства и на месте строительства [8]. В большинстве отобранных проб по численности преобладали представители Cyanobacteria. Рассмотрим доминирующие комплексы видов на изученных створах (табл. 2). Прежде всего, обращает на себя внимание интенсивное развитие Aphanizomenon flos-aquae в районе Узяк-ского гидроузла. Этот вид при большой численности вызывает «цветение» воды.

В Юлдашевском пруду отмечены и максимальные количественные показатели развития фитопланктона (биомасса – 6,695 г/м3, а численность – 9 796 тыс. кл/л).

На основе полученных данных был сделан прогноз, что возможны два варианта изменения экосистемы р. Белой в результате строительства Юмагузинского водохранилища: а) вариант Нижнекамского водохранилища с сильным эвтрофированием и интенсивным развитием фитопланктона; б) вариант Нугушского водохранилища с умеренным и интенсивным эвтрофированием и мезотроф-но-олиготрофными условиями.

Таблица 1

Химический состав воды Юмагузинского водохранилища в июне 2012 г. (мг/дм3)

|

Показатель |

Минимум |

Максимум |

ПДК рх |

|

Водородный показатель pH |

6,9 |

8,4 |

6,5–8,5 |

|

ХПК, мгО 2 /дм3 |

15,5 |

23,3 |

15,0 |

|

БПК, мгО 2 /дм3 |

1,9 |

7,4 |

2 |

|

Нефтепродукты |

<0,05 |

0,05 |

0,05 |

|

Фенолы летучие |

<0,001 |

0,001 |

0,001 |

|

Кальций |

16,0 |

30,1 |

180,0 |

|

Железо общее |

0,08 |

0,53 |

0,1 |

|

Нитрит-ион |

0,02 |

0,05 |

0,08 |

|

Нитрат-ион |

0,5 |

6,1 |

40,0 |

|

Растворенный кислород |

6,6 |

12,2 |

6,0 |

Нами была выполнена комплексная оценка состояния экосистемы Юмагузинского водохранилища в 2007 г. [2] на основе интегрального индекса экологического состояния экосистемы (ИИЭС) по методу Д.Б. Гелашвили и др. [12]. Этот индекс дает возможность оценить суммарный эффект воздействия загрязнения на сообщества гидробионтов и на экосистему в целом:

ИИЭС = (сумма Bi + сумма Hi) / (Nb + Nh), где Bi – используемые биологические показатели; Hi – используемые гидрохимические показатели; Nb и Nh – количество показателей каждого класса, включенных в расчет.

В таблице 3 приведена балльная оценка концентрации химических веществ и биологических показателей для Юмагузинского водохранилища за 2007 год. Данные исследований показывают, что ИИЭС составил 3,47; это позволяет отнести Юмагузинское водохранилище к зоне относительного экологического благополучия.

В 2007 г. в верховьях водохранилища была отмечена высокая численность нитчатых цианопрокариот (Phormidium sp. sp., Plectonema notatum). Большую биомассу создавали представители рода Synedra. Биомасса водорослей изменялась в августе в пределах от 1,1303 до 35,663 г/м3. Минимум биомассы был зафиксирован на створе 3 км, расположенном ближе к приплотин-ному участку, а максимум биомассы пришелся на створ 26 км, который приурочен к средней части водохранилища. В августе на значительной части акватории водохранили- ща визуально наблюдалось «цветение» воды. На 15-м км степень «цветения» относилась ко II–III классам. Как и в августе 2005 г., в августе 2007 г. наблюдалась вспышка численности динофитовых водорослей. Отличие «цветения» в 2006 г. заключалось в том, что пятно было значительно меньше, чем в 2007 году. В 2006 г. «цветение» было вызвано массовым развитием Anabaena scheremetievi, а в 2007 г. – развитием Sphaerocystis planctonica.

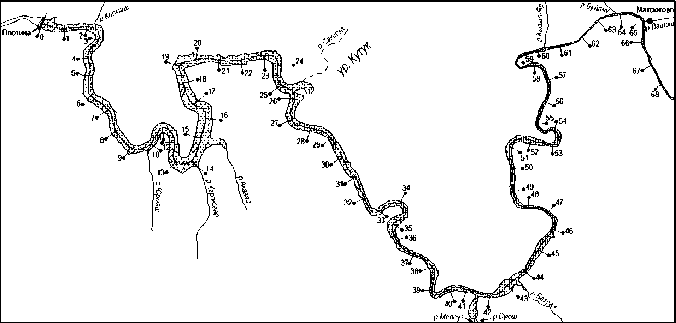

Мы проследили изменения в составе фитопланктона Юмагузинского водохранилища за период с 2004 по 2015 год (см. рис. 2). С 2004 г. общее число видов в составе автотрофного планктона увеличилось за счет появления типичных для водохранилища водорослей. В цианобактериально-водорослевом ценозе доминировали зеленые и диатомовые водоросли. Доля цианобактерий и золотистых водорослей в 2006–2007 гг. возросла по отношению к 2004 г., что является настораживающим фактором, указывающим на ускоренную эвтрофикацию водоема.

В 2012, 2014 и 2015 гг. было выявлено 80 видов и внутривидовых таксонов водорослей и цианобактерий, из них Bacillariophyta – 35, Chlorophyta – 31, Cyanobacteria – 6, Xantophyta – 3, Dinophyta – 3, Euglenophyta – 2, Chrysophyta – 1.

Доминирующими по численности видами явились Chlorella vulgaris Beijer, Kirchniriella obesa (W. West) Schimidle, Synechocystis salina Sauv., Peridinum cinctum (O. Mull.) Ehr., Merismopedia minima G. Beck, Scenedesmus quandricanda (Turp.) Breb.; по биомассе – Chlorella vulgaris Beijer, Chlamydomonas

Таблица 2

Доминирующие комплексы видов на различных створах р. Белой

Количественные характеристики фитопланктона Юмагузинского водохранилища были подвержены существенным изменениям (табл. 4). Четко проявилась тенденция увеличения численности и биомассы в 2006–2007 гг. и уменьшение этих показателей в 2012–2015 годах.

В 2006 г. режим работы Юмагузинского гидроузла не соответствовал оптимальному с точки зрения экологического состояния водоема вследствие подъема уровня воды в водоеме до отметки 261,8 м. В этих условиях порядка 20 км2 пойменной части реки Белой было затоплено. Под водой оказались неподготовленные территории вместе с прибрежными лесами и пойменными лугами. Приток органических веществ увеличился, что вызвало ухудшение ситуации с качеством воды в водохранилище в августе.

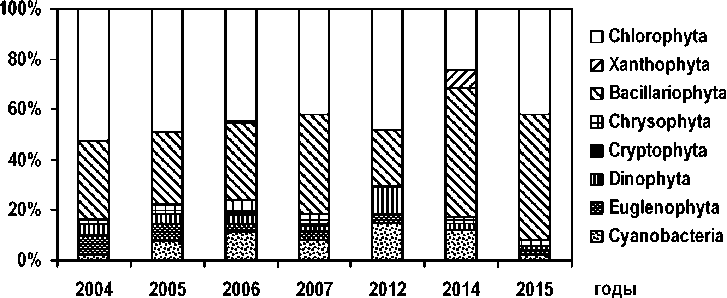

Сделанный нами прогноз по биомассе фитопланктона Юмагузинского водохранилища (рис. 3) полностью подтвердился для стока 0,5 % обеспеченности в 2009 году. Развитие Юмагузинского водохранилища характеризуется умеренным эвтрофированием. В настоящее время ситуация улучшилась и соответствовала нашему прогнозу при стоке 0,95 %.

Таблица 3

Балльная оценка концентрации химических веществ и биологических показателей для Юмагузинского водохранилища за 2007 г.

|

Показатели |

Размерность |

Пределы изменений |

Баллы |

|

Химическое потребление кислорода (ХПК) |

мгО 2 /дм3 |

6,5–18,3 |

4 |

|

Азот аммонийный |

мг/дм3 |

0,24–3,90 |

3, 2, 1 |

|

Азот нитритный |

мг/дм3 |

0,03–0,036 |

2 |

|

Азот нитратный |

мг/дм3 |

0,1–19,1 |

4, 3, 2, 1 |

|

Фосфаты |

мг/дм3 |

0,01–0,129 |

4, 3, 2 |

|

Фенолы |

мкг/дм3 |

0,002–0,004 |

3 |

|

Численность макрозообентоса |

экз./м2 |

14–85,8 |

4 |

|

Количество видов |

экз. |

18 |

4 |

Таблица 4

Количественные характеристики развития фитопланктона Юмагузинского водохранилища по годам

|

Показатели |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

июнь 2012 |

октябрь 2014 |

май 2015 |

|

Среднегодовая численность, тыс. кл/дм3 |

7 044 |

5 241 |

13 573,7 |

9 612,6 |

95,8 |

128,2 |

246,9 |

|

Среднегодовая биомасса, г/м3 |

1,49 |

4,48 |

17,9 |

10,3 |

0,3 |

0,5 |

0,8 |

Рис. 2. Состав фитопланктона Юмагузинского водохранилища в разные годы

Рис. 3. Прогноз изменения биомассы фитопланктона Юмагузинского водохранилища (г/м3)

В заключение можно отметить, что современное состояние фитопланктона свидетельствует о формировании олиготрофных условий, благоприятных для формирования удовлетворительного качества воды водозаборов, расположенных в среднем течении р. Белой.

Список литературы Изменение экологического состояния Юмагузинского водохранилища после строительства

- Абдрахманов, Р. Ф. Особенности гидрохимического и гидробиологического режимов Павловского водохранилища / Р. Ф. Абдрахманов, Ф. Б. Шкундина, А. О. Полева // Водные ресурсы. - 2014. - Т. 41, № 1. - С. 83-93.

- Абдрахманов, Р. Ф. Юмагузинское водохранилище: формирование гидробиологического и гидрохимического режимов / Р. Ф. Абдрахманов, В. А. Тюр, В. М. Юров. - Уфа: Информреклама, 2008. - 152 с.

- Водоросли: справочник / под ред. С. П. Вассера. - Киев: Наук. думка, 1989. - 608 с.

- Мухутдинов, В. Ф. Формирование фитопланктона Юмагузинского водохранилища и «цветение» в первые годы после зарегулирования / В. Ф. Мухутдинов // Теоретические проблемы экологии и эволюции. Теория ареалов: виды, сообщества, экосистемы. V Любищевские чтения. - Тольятти, 2010. - С. 120-125.

- Полева, А. О. Мониторинг экологического состояния Юмагузинского водохранилища по фитопланктону / А. О. Полева, Ф. Б. Шкундина, Р. Т. Зарипова // Экологическая безопасность и охрана окружающей среды в регионах России: теория и практика: материалы Всерос. науч.-практ. конф., г. Волгоград, 12-13 окт. 2015 г. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2015. - С. 201-204.