Изменение элементного состава компонентов агроценоза на серой лесной почве при длительном применении минеральных и органических удобрений

Автор: Котельникова А.Д., Борисочкина Т.И., Колчанова К.А., Шишкин М.А., Егоров Ф.С., Окорков В.В., Рогова О.Б.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 119, 2024 года.

Бесплатный доступ

Проанализирован элементный состав почв и растений агроценоза на серой лесной почве Владимирского Ополья при длительном применении минеральных и органических удобрений. Оценивалось валовое содержание и содержание подвижных форм Ni, Cu, Zn, Co, Mn, Fe, содержание этих элементов в надземных органах растений, а также изменения основных агрохимических характеристик, способных влиять на доступность элементов для растений. Показано, что внесение минеральных удобрений способствует подкислению почвы, увеличению содержания органического углерода, подвижных форм фосфора. При этом варианты с совместным внесением минеральных и органических удобрений подвержены меньшему изменению данных характеристик, что может быть обусловлено увеличению буферной способности почвы в отношении компонентов, поступающих с минеральными солями, за счет вносимого органического вещества. Привнос в агроценоз Ni, Cu, Zn, Co, Mn, Fe с удобрениями (органическими и минеральными) не отразился на валовом содержании металлов в почве. Произошло изменение содержания подвижных форм металлов в почве, обусловленное изменением агрохимических параметров почв. Зафиксировано изменение содержания микроэлементов в растительной продукции. Снижение содержания Zn, Cu в растениях в вариантах с более интенсивным использованием удобрений (и с более высокой урожайностью) объясняется “эффектом разбавления”. Требует контроля низкое содержание Со в почве и недостаточное его поступление в растения. Совместное использование данных по изменению элементного состава почв и растений позволяет лучше дифференцировать варианты опыта в пространстве главных компонент при анализе этим методом и перспективно для мониторинга последствий агрогенной нагрузки разной степени. Полученные результаты могут учитываться при формировании критериев оценки минерального питания растений и норм внесения удобрений.

Микроэлементы, полевой опыт, оптико-эмиссионная спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой, метод главных компонент

Короткий адрес: https://sciup.org/143183301

IDR: 143183301 | DOI: 10.19047/0136-1694-2024-119-172-210

Текст научной статьи Изменение элементного состава компонентов агроценоза на серой лесной почве при длительном применении минеральных и органических удобрений

7 Bld. 2 Pyzhevskiy per., Moscow 119017, Russian Federation, *, e-mail: 2State Scientific Institution Vladimir Research Institute of Agriculture, p. Novi 601261, Suzdalskiy rayon, Vladimirskaya oblast, Russian Federation.

Агроценозы – экосистемы, искусственно формируемые и поддерживаемые человеком, – находятся под длительным воздействием различных антропогенных факторов. Почвы в таких условиях подвергаются риску химической деградации, под которой понимают, в том числе, изменения содержания макро и микроэлементов (Molchanov et al., 2015). С элементным составом почвы связаны основные экологические функции почвы: функция источника элементов питания и функция буферного, защитного биогео-ценотического экрана (Добровольский, 2008). Поддержание этих функций, выполняемых почвой, требует мониторинга и оценки происходящих изменений. Актуальность изучения элементного состава почв и системы почва–растение обосновывается необходимостью обеспечения сбалансированного минерального питания растений в агроценозах и получения безопасной продукции, обладающей соответствующим качеством. Оба аспекта требуют контроля рисков химической деградации почвы для исключения высоких уровней содержания элементов, обуславливающих токсичность, или дефицитов, способных приводить к неполноценности питания животных и человека и возникающих при этом болезням.

Современные подходы к оценке содержания микроэлементов в почве, как в отношении минерального питания растений (градации обеспеченности почв микроэлементами), так и в отношении потенциальной токсичности этих элементов (соответствие значениям предельно допустимых концентраций), основаны на оценке данных о содержании подвижных форм элементов в почве (Borisochkina et al., 2022). Все существующие методы экстракции подвижных форм элементов имеют свои ограничения, не во всех случаях способны достоверно отражать доступность элементов для растений (Siromlya, 2009). На настоящий момент не существует метода экстракции, который возможно было бы адекватно применять для всех типов почв (Reimann et al., 2015). В свою очередь, методы оценки сбалансированности содержания микроэлементов, основанные на изучении элементного состава растений (листовая диагностика), также имеют свои ограничения. При применении такого подхода нет возможности различить истинный дефицит элемента в почве от дефицита, обусловленного антагонистическими отношениями с другими элементами (Ильин, 1985). По-видимому, дальнейшее развитие подходов к оценке элементного состава почв как компонентов агроценозов должно включать совмещение анализа почв и растений в целостную систему.

Почвы Нечерноземной зоны особенно нуждаются в оценке изменений, происходящих при интенсивной агротехнической нагрузке. Плодородие почв данной зоны снижается, что приводит к постепенному переходу их в разряд малоплодородных и загрязненных земель (Уткин, 2022). Серые лесные почвы составляют 33% пашни Владимирской области и на них выращивается >70% валовой сельскохозяйственной продукции (Уткин, Лукьянов, 2022). Тяжелые металлы, многие из которых являются микроэлементами, входят в состав ферментов и их недостаток (или избыток) вызывает неблагоприятные последствия не только для роста и урожайности сельскохозяйственных культур, но и для обеспечения животных и человека полноценным питанием. На незагрязненных территориях поступление металлов в почвы с удобрениями и мелиорантами является основным источником прихода металлов и составляет от 72% до 98% от общего потока (Попова, 1992). Наибольшие количества примесей содержат фосфорные удобрения. Содержание примесей в фосфорных удобрениях зависит от состава исходного сырья и технологии производства (Карпова, 2003). Органические удобрения в большинстве случаев приводят к положительному балансу микроэлементов в агросистеме и также могут быть значимым источником их поступления (Карпова, Минеев, 2015; Hua et al., 2023). Особенно существенен вклад органических удобрений в поступление Zn, Cu, Ni (Adriano, 2001). Таким образом, длительное применение удобрений может приводить к изменению элементного состава почвы и растительной продукции. Поэтому проблема оценки обеспеченности растений микроэлементами и разработка критериев их оптимальных содержаний в почвах агроценозов остается достаточно актуальной.

Целью данной работы стала оценка изменений элементного состава компонентов агроценоза (почв и растений) при длительном внесении в серые лесные почвы минеральных и органических удобрений на примере длительного полевого опыта на территории Владимирского ополья.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Объектами исследования послужили образцы почвы и растений, отобранные на территории опытных полей Владимирского ополья (Верхневолжский ФАНЦ). Длительный полевой опыт заложен в 1991 г. Исследовали пахотный (0–20 см) слой серых лесных тяжелосуглинистых почв (Luvic Retic Greyzemic Phaeozem (Loamic, Aric)). Чередование культур в севообороте: однолетние травы (смесь гороха с овсом); озимая пшеница; овес с подсевом трав; травы первого года; травы второго года; озимая пшеница; ячмень. Исследовали пробы девяти вариантов опыта: фон, PK, 1 доза NPK, 2 дозы NPK, навоз, навоз + PK, навоз + 1 доза NPK, навоз + 2 дозы NPK. Далее будут использованы соответствующие сокращенные названия вариантов опыта: фон, PK, 1NPK, 2NPK, навоз, навоз+PK, навоз+1NPK, навоз+2NPK. Применяемые удобрения: навоз КРС (60 т/га, в 1 т навоза – 6.2 кг азота, 3.2 кг Р 2 О 5 , 6.1 кг К 2 О), двойной суперфосфат (P 2 O 5 , одинарная доза 340 кг/га за ротацию, двойная – 680 кг/га), калийная соль (KCl, 360 кг/га и 720 кг/га), аммиачная селитра (NH 4 NO 3 , 340 и 680 кг/га). Площадь делянки 100 м 2 . Смешанные образцы в трехкратной повторности отбирались с каждой делянки в июле 2021 г., в начале 4-ой ротации. Для анализа растительного материала были отобраны образцы гороха и овса.

Отобранные образцы почв высушивались при комнатной температуре до воздушно-сухого состояния, измельчались в фарфоровой ступке и просеивались через сито с диаметром отверстий 1 мм, в последующем хранились в пластиковых пакетах. Для получения общей агрохимической характеристики отобранных образцов почв определяли следующие показатели: pH водный и со- левой, содержание органического углерода, содержание обменного фосфора. Водный pH образцов (H2O) и солевой (1 M KCl) определяли потенциометрически (Sartorius PB-11, Sartorius AG, Финляндия) при соотношении раствора к образцу почвы 1 : 2.5 (ГОСТ 26423-85). Содержание органического углерода определяли окислением по методу Тюрина в модификации ЦИНАО с фотометрическим окончанием (ГОСТ 26213-91), спектрофотометр UNICO-1201 (UNICO, США). Содержание обменного фосфора определяли по Кирсанову (ГОСТ 26207-91, также с применением UNICO-1201).

Для определения валового содержания элементов в образцах почв проводилось полное кислотное вскрытие образцов смесью азотной, хлорной и плавиковой кислот (Методика количественного химического анализа…, 2011). Подвижные формы элементов извлекали ацетатно-аммонийным буфером pH 4.8 (ААБ) при соотношении почвы к раствору 1 : 10 (5 г почвы, 50 мл раствора).

Отобранные на делянках полевых опытов образцы растений высушивались при комнатной температуре. Высушенные растения разделяли на отдельные органы: листья, стебли, репродуктивные органы (плоды). Образцы растений измельчали и подвергали кислотному разложению в смеси азотной кислоты и дистиллированной воды (8 мл концентрированной HNO 3 + 2 мл H 2 O) в системе микроволнового разложения проб ETHOS EASY (Milestone, Италия). Полученные растворы переливали в пробирки на 10 мл.

Элементный анализ полученных растворов осуществлялся методом оптико-эмиссионной спектрометрии с индуктивносвязанной плазмой (ИСП-ОЭС) (5800 ICP-OES, Agilent Technologies, USA). Определяли содержание в образцах следующих элементов: Ni, Cu, Zn, Co, Mn, Fe.

Результаты исследования обработаны методами непараметрической статистики с использованием STATISTICA 10.0 и языка программирования R в среде R Studio. Различия считались статистически значимыми при p < 0.05 для всех тестов. Критерий Крас-кела–Уоллиса применялся для определения наличия различий между группами (Kruskal, Wallis, 1952). Если тест показывал наличие статистически значимых различий между группами, применяли тест Гао для множественного сравнения групп (Gao et al.,

-

2008). Доверительные интервалы для средних значений рассчитывали при величине доверительной вероятности 95%. Для выявления взаимосвязей между показателими рассчитывали коэффициент корреляции Спирмена. Также в анализе данных использован метод главных компонент (МГК).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Изменение агрохимических показателей

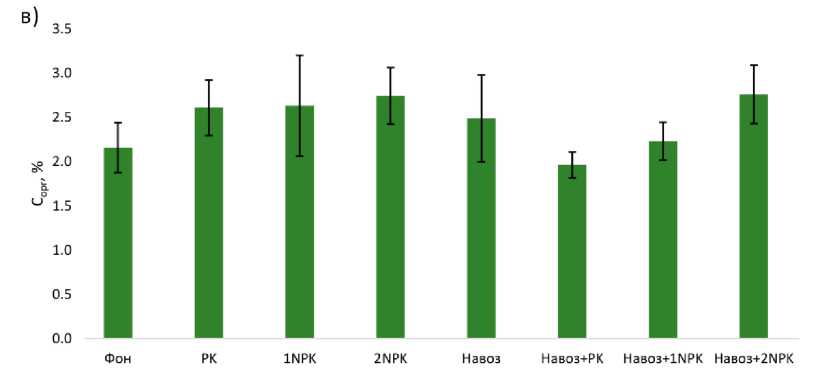

Анализ агрохимических показателей выявляет изменения почв изучаемого опыта, происходящие под воздействием внесения удобрений – минеральных, органических и их сочетания. Эти показатели – pH, содержание органического углерода и подвижных форм фосфора – во многом способны обуславливать изменение подвижности элементов в почве, а также их поступление в растения (Клевлина, 2010, Shopina et al., 2020).

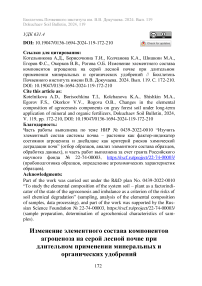

Внесение минеральных удобрений, а также навоза в сочетании с двойной дозой NPK приводит к подкислению почвы (рис. 1а). По величине обменной кислотности большинство опытных делянок относится к слабокислым почвам (диапазон значений pH KCl для данной группы 5.1–5.5). Выделяются варианты с наиболее высокими дозами внесения минеральных удобрений – 2NPK и навоз+2NPK, они относятся к среднекислым почвам (диапазон значений pH KCl для данной группы 4.6–5.0). Ранее на данном объекте были показаны различия в степени изменения кислотности между вариантами опыта (Окорков и др., 2021). Внесение органических удобрений способствовало уменьшению роста гидролитической кислотности, что авторы связывают с процессами аммонификации и образования аммиака. Снижение роста гидролитической кислотности обуславливалось как взаимодействие удобрений между собой, так и со свойствами поглощающего комплекса. pH почвы напрямую связан с доступностью микроэлементов, поскольку влияет на их растворимость и способность образовывать хелаты в почве (Banuelos, Ajwa, 1999).

В этих же вариантах опыта отмечается тренд на увеличение содержания органического углерода (рис. 1в), однако, изменения статистически недостоверны.

Рис. 1. Основные агрохимические характеристики почв длительного полевого опыта: а) актуальная (pH H2O ) и обменная (pH KCl ) кислотность, б) содержание подвижных форм фосфора, в) содержание органического углерода. Показаны средние значения показателя (n = 3) и 95%-ный доверительный интервал, *отмечены варианты опыта статистически значимо отличающиеся от варианта “Фон” согласно тесту Гао (p < 0.05).

Fig. 1. Main agrochemical characteristics of soils of the long-term field experiment: a) actual (pH H2O ) and exchangeable (pH KCl ) acidity, б) content of mobile forms of phosphorus, в) organic carbon content. Average values of the indicator (n = 3) and 95%-confidence interval are shown, *marked experimental groups statistically significantly different from the “Background” variant according to the Gao test (p < 0.05).

Накопление органического вещества в почвах агроценозов связывают с остающимися в почве после уборки урожая пожнивными остатками культур, а также их трансформацией под действием микроорганизмов (Чеботарев, Броварова, 2022). Эти процессы происходят наиболее активно в вариантах опыта с высокой урожайностью.

Под влиянием внесения удобрений возросло содержание подвижных форм фосфора (рис. 1б). Образцы вариантов опыта фон, PK, 1NPK и навоз характеризуются высоким содержанием доступного фосфора в почве (содержание доступного фосфора по методу Кирсанова в этой градации составляет 15.1–25.0 мг P 2 O 5 /100г), а вариантов опыта 2NPK, навоз+PK, навоз+1NPK и навоз+2NPK – очень высоким содержанием (> 25 мг P 2 O 5 /100г). Влияние фосфора на потребление растениями микроэлементов может быть крайне разнообразным и связано не только с иммобилизацией их в форме труднорастворимых фосфатов, обуславливая их дефицит, что, в частности, показано для Zn (Ермаков, Дышко, 2008; Aboyeji et al., 2020). При высоком уровне обеспеченности фосфором снижается выработка экссудатов растениями по сравнению с дефицитными условиями, что также может быть причиной снижения поступления микроэлементов (Chang et al., 2002).

Изменения элементного состава почвы

В образцах длительного полевого опыта было оценено содержание ряда металлов – Ni, Cu, Zn, Co, Mn, Fe, – которые входят в группу микроэлементов, наиболее изучаемых в последние десятилетия (He et al., 2005). Выбранные для анализа элементы могут рассматриваться одновременно как микроэлементы, необходимые и значимые для роста и развития растений, и элементы, низкое содержание которых может являться лимитирующим фактором, а с другой стороны – как тяжелые металлы (ТМ), потенциально токсичные элементы, при высоких уровнях содержания которых возможны негативные последствия для живых организмов (Shaheen, et al., 2014). Таким образом, с точки зрения оценки возможной деградации агроценозов, находящихся под длительным воздействием антропогенных факторов, крайне важно проводить оценку изменений содержания данных элементов в компонентах агроцено- за. При этом данные о возможности накопления элементов в почвах агроценозов остаются противоречивыми. Отдельными авторами отмечается как рост содержания ТМ в почве при длительном применении удобрений, так и снижение, это касается и валового содержания, и подвижных форм элементов (Якименко, Конарбае-ва, 2016). Такие противоречия, по-видимому, обуславливаются широким разнообразием почвенно-климатических условий и используемых агротехнологий (Конарбаева, Якименко, 2017).

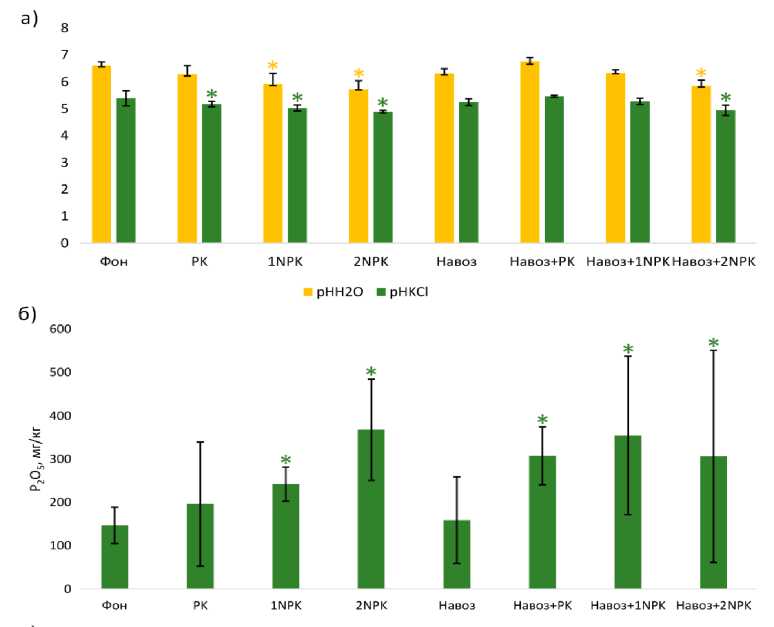

По результатам определения валового содержания ряда элементов в образцах почвы отсутствовали статистически значимые различия между вариантами внесения удобрений и фоном. При этом средние значения содержания ряда элементов – Cu, Zn, Mn – в вариантах внесения удобрений были выше, чем на фоновой делянке. Также можно отметить тренд на увеличение содержания микроэлементов с ростом внесенной дозы минеральных удобрений. Особенно выражен этот тренд для Mn при совместном внесении минеральных удобрений и навоза. Валовое содержание Mn в варианте навоз+PK (566.7 ± 75.9 мг/кг) статистически значимо ниже, чем в варианте навоз+2NPK (686.0 мг/кг ± 57.9 мг/кг). Таким образом, внесение минеральных удобрений в сочетании с навозом привело к росту содержания Mn в варианте с внесением повышенной дозы по сравнению с более низкими дозами внесения удобрений. При этом полученные значения остаются в пределах установленных значений ПДК для всех элементов.

В работе (Уткин, Лукьянов, 2022) приведены данные по содержанию валовых и подвижных форм микроэлементов в серых лесных почвах районов Владимирской области. Полученные нами данные оказываются выше приводимых значений для Cu, Zn, Ni и Mn (среднее валовое содержание в 2019 г. – 13.3, 36.1, 22.8, 261 мг/кг соответственно, среднее содержание подвижных форм – 0.27, 1.14, 0.18 мг/кг). Более высокие значения, полученные нами, объясняются различиями методик – в приведенной работе используется экстракция 5 н. HNO 3 , что считается методом определения “условно валового” содержания (рис. 2 и 3). Таким образом, по-видимому, полученные нами данные в целом соответствуют значениям для серых лесных почв данного региона.

Рис. 2. Валовое содержание элементов в образцах почвы. Показаны средние значения (n =3) и 95%-ные доверительные интервалы. Группы, не имеющие общих букв, статистически достоверно различаются согласно тесту Гао (p ≤ 0.05).

Fig. 2. Total content of elements in soil samples. Mean values (n = 3) and 95%-сonfidence intervals are shown. Groups without common letters are statistically significantly different according to the Gao test (p ≤ 0.05).

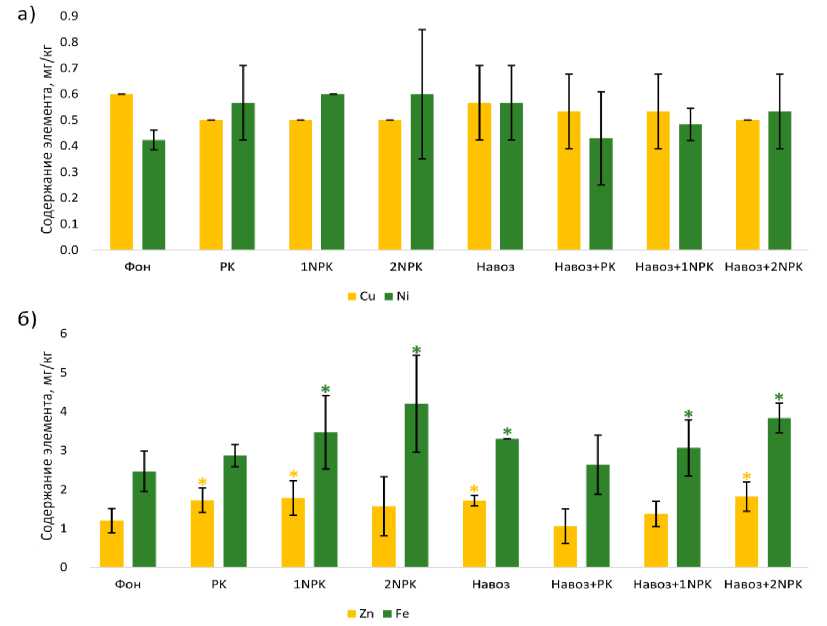

Рис. 3. Содержание подвижных форм элементов в образцах почвы. Показаны средние значения (n = 3) и 95%-ные доверительные интервалы. Группы, не имеющие общих букв, статистически достоверно различаются согласно тесту Гао (p ≤ 0.05).

Fig. 3. Content of mobile forms of elements in soil samples. Mean values (n = 3) and 95%-confidence intervals are shown. Groups without common letters are statistically significantly different according to the Gao test (p ≤ 0.05).

Экстрагирование подвижных форм элементов может проводиться с использованием различных растворов. Принято считать, что ацетатно-аммонийный буфер с pH 4.8 (ААБ) экстрагирует главным образом водорастворимые и обменные формы микроэлементов, содержание которых в вытяжке характеризует обеспеченность (или необеспеченность) почв этими элементами питания для произрастания растений (Siromlya, 2009; Кузнецов и др., 2012). Данный экстрагент был использован при формировании современных российских нормативов содержания элементов в почве и градаций обеспеченности почв микроэлементами. Содержание подвижных форм Mn статистически достоверно выше фонового значения (26.2 ± 17.3 мг/кг) в вариантах опыта 1NPK (62.3 ± 42.6 мг/кг), 2NPK (70.3 ± 42.3 мг/кг), навоз (44.0 ± 9.94 мг/кг), навоз+2NPK (59.3 ± 3.8 мг/кг). Содержание подвижных форм Zn достоверно выше фонового варианта (1.20 ± 0.31 мг/кг) в образцах PK (1.73 ± 0.32 мг/кг), 1NPK (1.78 ± 0.44 мг/кг), навоз (1.72 ± 0.13 мг/кг), навоз+2NPK (1.82 ± 0.38 мг/кг). Содержание подвижных форм Fe также достоверно возрастала при внесении удобрений, по сравнению с фоном (2.47 ± 0.52 мг/кг), что показано для вариантов 1NPK (3.47 ± 0.94 мг/кг), 2NPK (4.20 ± 1.24 мг/кг), навоз+1NPK (3.07 ± 0.72 мг/кг), навоз+2NPK (3.83 ± 0.38 мг/кг). Содержание подвижных форм Co ниже предела обнаружения (0.01 мг/кг).

Оценку обеспеченности почвы микроэлементами принято проводить по содержанию подвижных форм, определяемых различными экстрагентами. Принимая градацию обеспеченности почв по Важенину, разработанную для экстракции ацетатно-аммонийным буфером, можно отметить высокую обеспеченность почв всех вариантов опыта по Cu (>0.20 мг/кг) и Mn (>10 мг/кг), среднюю для Zn (1–2 мг/кг) (для группы растений с невысоким уровнем выноса микроэлементов – зерновые и зернобобовые культуры) (Важенин, 1985). Зафиксирована низкая обеспеченность почв кобальтом. Таким образом, длительное внесение удобрений не повлияло на обеспеченность почв данными элементами. Здесь были возможны разнонаправленные процессы, влияющие на обеспеченность почвы микроэлементами, с одной стороны, внесение дополнительных элементов с удобрениями, а также увеличение их подвижности за счет подкисления почвы, с другой сторо- ны, вынос этих элементов из почвы с отчуждаемой растительной продукцией.

В таблице 1 представлены коэффициенты корреляции Спирмена, рассчитанные для данных по содержанию подвижных форм элементов в почве и агрохимическими характеристиками.

Таблица 1. Коэффициенты корреляции Спирмена между содержанием подвижных форм элементов в почве и агрохимическими характеристиками почвы, содержанием микроэлементов в растениях.

Table 1. Spearman correlation coefficients between the content of mobile forms of elements in soil and agrochemical characteristics of soil, content of trace elements in plants.

|

Содержание подвижных форм |

|||||

|

Показатель |

Cu |

Mn |

Ni |

Fe |

Zn |

|

pH H2O |

0.54 |

-0.87 |

-0.72 |

-0.84 |

-0.64 |

|

pH KCl |

0.55 |

-0.82 |

-0.67 |

-0.81 |

-0.58 |

|

г орг |

-0.37 |

0.89 |

0.67 |

0.71 |

0.81 |

|

P 2 О 5 |

-0.24 |

0.14 |

0.11 |

0.28 |

-0.11 |

|

Содержание элемента в надземных органах овса |

0.52 |

0.25 |

0.37 |

0.59 |

0.24 |

|

Содержание элемента в надземных органах гороха |

0.46 |

0.75 |

0.76 |

0.65 |

0.42 |

Примечание. Жирным отмечены коэффициенты статистически достоверные при p ≤ 0.05.

Note. Coefficients statistically significantl at p ≤ 0.05 are marked in bold.

Из таблицы видно, что содержание в почве подвижных форм большинства изученных элементов находится в тесной связи с показателями почвенной кислотности и содержания органического углерода. Для Mn, Ni, Fe и Zn характерны одинаковые зависимости – отрицательная корреляция с pH и положительная с С орг

– увеличение кислотности почвы и содержания органического углерода обуславливает рост содержания подвижных форм данных элементов. Взаимосвязи содержания подвижных форм микроэлементов с содержанием подвижных форм фосфора в нашем случае не показано.

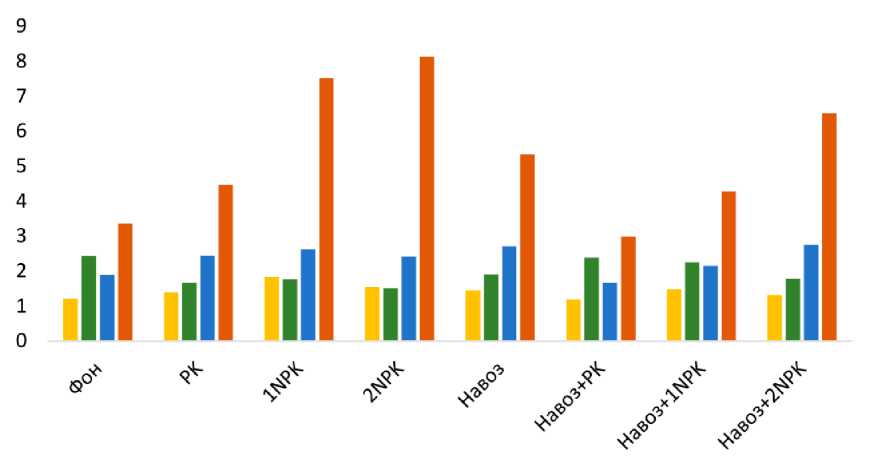

Таким образом, увеличение кислотности почвы при внесении удобрений привело к увеличению подвижности Mn, Ni и Zn, что в свою очередь может приводить к увеличению поступления в растения и выносу элементов из агроценоза с урожаем. Увеличение доли подвижных микроэлементов в почве при внесении удобрений также видно по росту значений коэффициентов подвижности (рис. 4), что наиболее выражено для Mn. Коэффициенты подвижности были рассчитаны как отношение содержания подвижной формы элемента к валовому содержанию элемента. Часть элементов при этом может закрепляться корнями растений и оставаться в почве. Эти процессы, по-видимому, обусловили отсутствие значительных изменений валового содержания элементов в почве при длительном их поступлении с удобрениями.

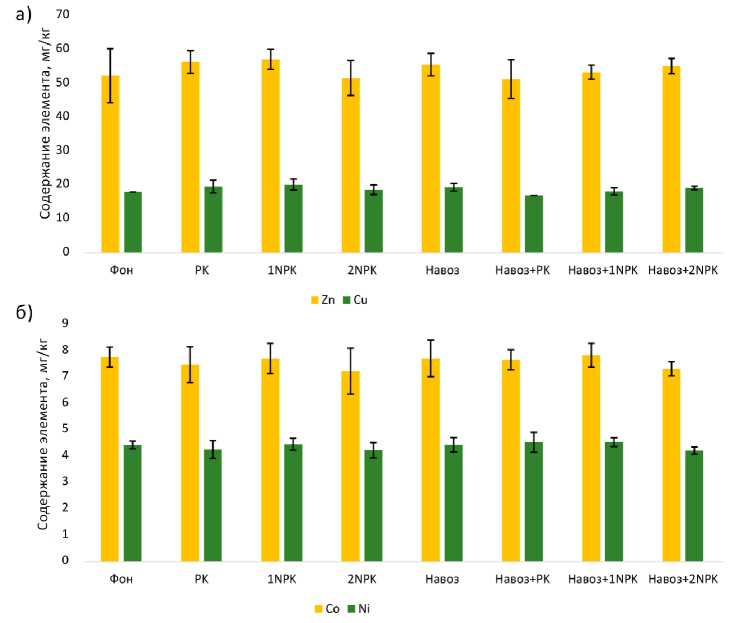

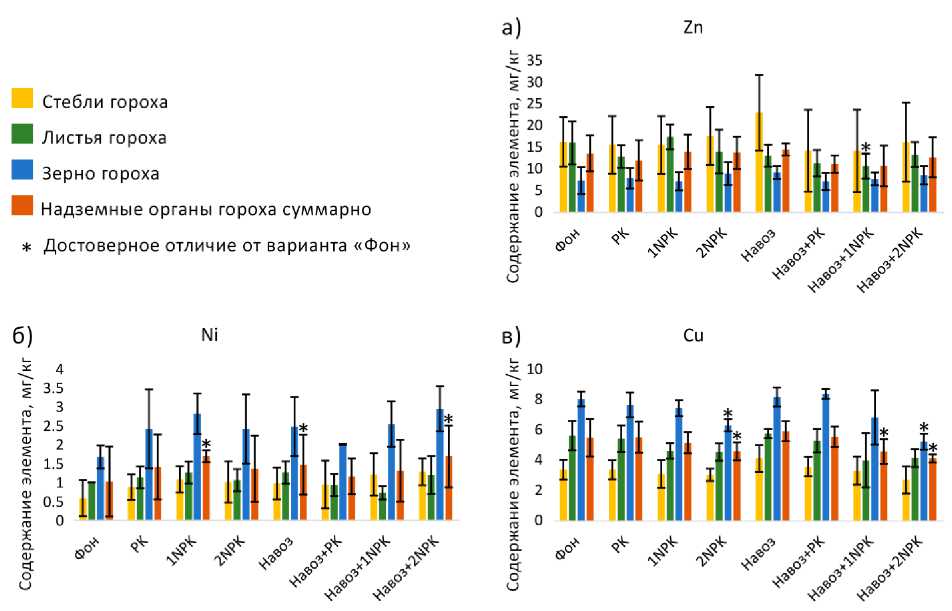

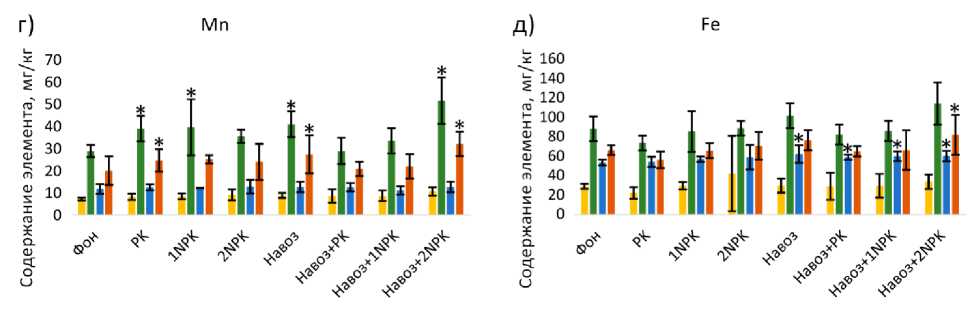

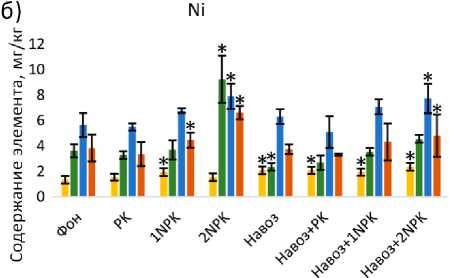

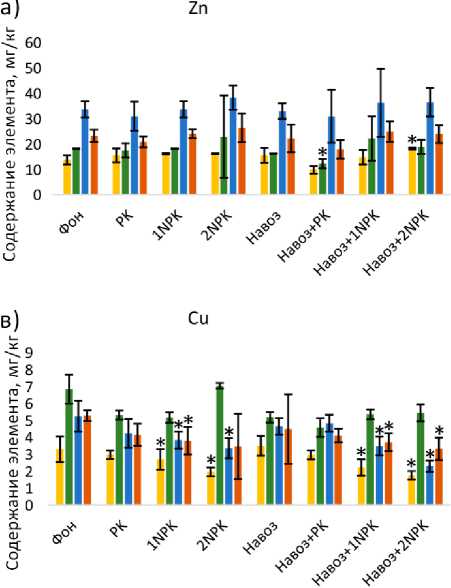

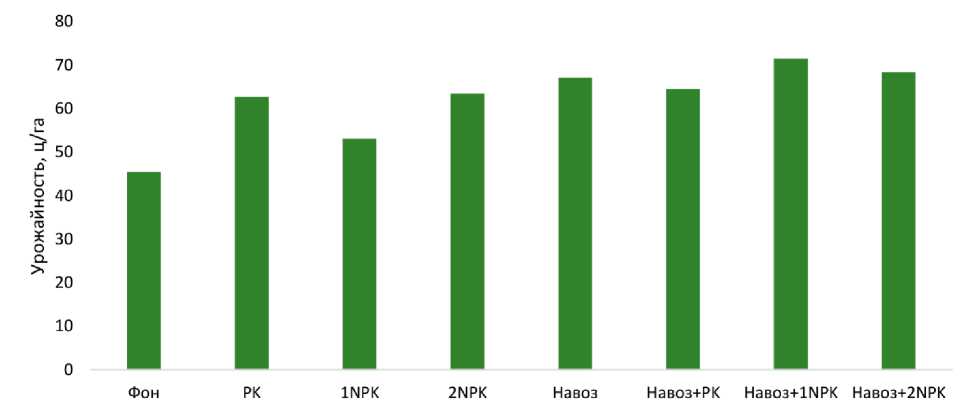

Изменения элементного состава растений

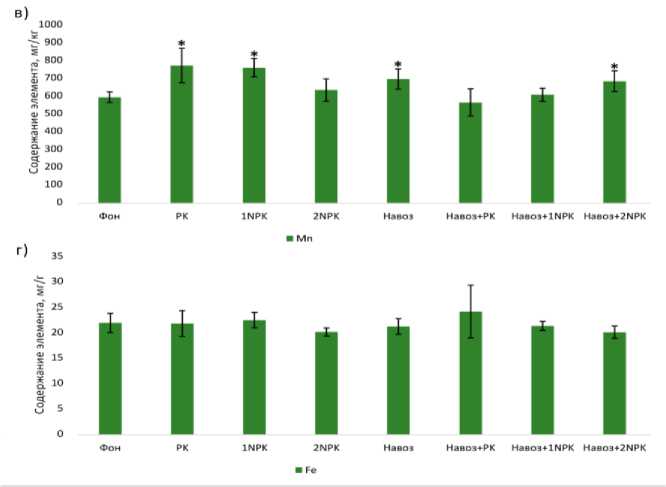

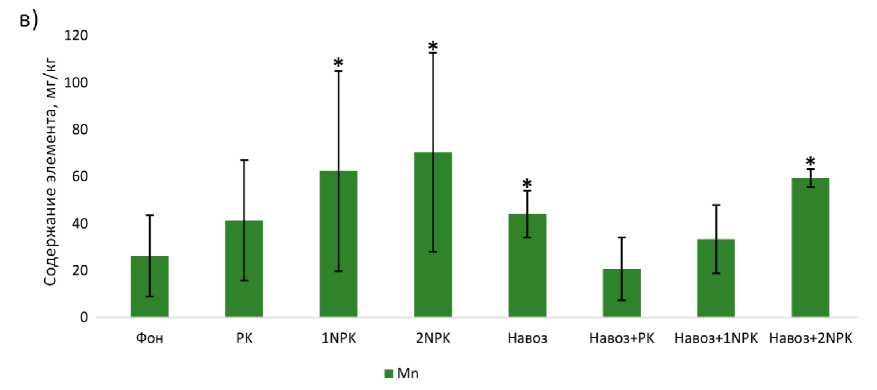

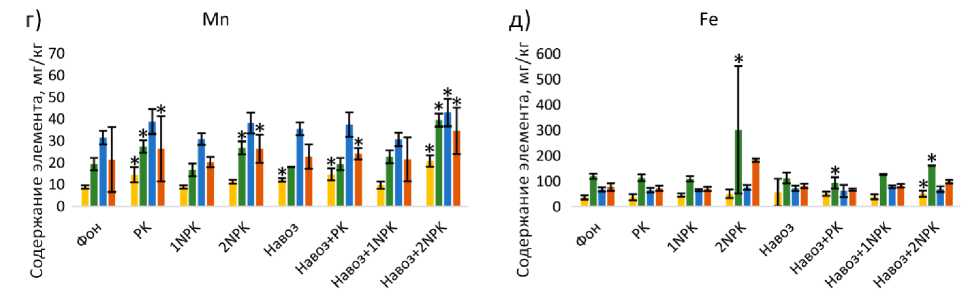

Для ряда изученных элементов – Ni, Mn, Fe – отмечается увеличение содержания в органах растений при внесении удобрений (рис. 5, 6). Исключение составляют Cu и Zn. Содержание Cu достоверно ниже фона в зерне гороха (варианты 2NPK, навоз+2NPK) и овса (варианты 1NPK, 2NPK, навоз+1NPK, навоз+2NPK), а также в стеблях овса (варианты 1NPK, 2NPK, навоз+1NPK, навоз+2NPK). Содержание Zn достоверно ниже фоновой в листьях гороха в варианте навоз+1NPK и в листьях овса в варианте навоз+PK. Снижение содержания Zn, Cu в вариантах с более интенсивным использованием удобрений (и с более высокой урожайностью (рис. 7)), по всей видимости, связано с “эффектом разбавления” (Карпова, Минеев, 2015).

Можно отметить б о льшую чувствительность овса, по сравнению с горохом, по изменению элементного состава отдельных органов растений.

I Ni ■ Cu ■ Zn ■ M n

Рис. 4. Коэффициенты подвижности микроэлементов в почве.

Fig. 4. Mobility coefficients of trace elements in soil.

Рис. 5. Содержание элементов в образцах растений гороха по отдельным органам. Показаны средние значения (n = 3) и 95%-ные доверительные интервалы. Показаны средние значения показателя (n = 3) и 95%-ный доверительный интервал, * отмечены варианты опыта статистически значимо отличающиеся, согласно тесту Гао (p < 0.05).

Fig. 5. Content of elements in pea plant samples by individual organs. Mean values (n = 3) and 95%-confidence intervals are shown, * marked experiment groups statistically significantly different according to the Gao test (p < 0.05).

Стебли овса

I Листья овса

I Зерно овса

Надземные органы овса суммарно

* Достоверное отличие от варианта «Фон»

Рис. 6. Содержание элементов в образцах растений овса по отдельным органам, мг/кг. Показаны средние значения (n = 3) и 95%-ные доверительные интервалы. Показаны средние значения показателя (n = 3) и 95%-ный доверительный интервал, * отмечены варианты опыта статистически значимо отличающиеся согласно тесту Гао (p < 0.05).

Fig. 6. Content of elements in oat plant samples by individual organs. Mean values (n = 3) and 95%-confidence intervals are shown, * marked experiment groups statistically significantly different according to the Gao test (p < 0.05).

Рис. 7. Урожайность растений на делянках длительного полевого опыта.

Fig. 7. Plant yields in plots of a long-term field experiment.

Достоверные различия вариантов опыта с фоновым вариантом для органов овса отмечаются в б о льшем числе случаев, по сравнению с горохом, что может объясняться более широким разбросом значений для гороха, что не позволяет выявить достоверных изменений.

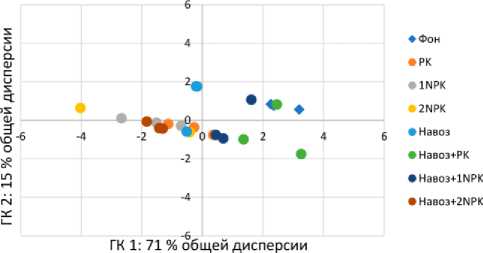

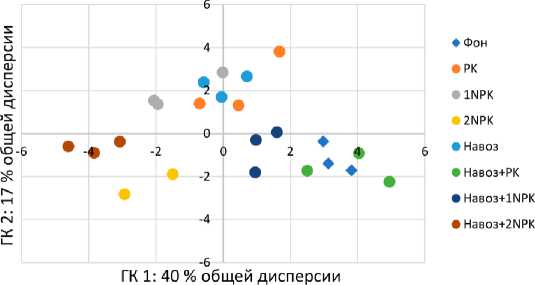

Оценка возможности использования полученных данных для индикации состояния агроценоза

Для детального анализа изменений, произошедших в микро-элементном составе агроценоза при длительном применении удобрений, мы проанализировали полученные данные методом главных компонент (МГК). МГК как метод многомерного статистического анализа позволяет сократить число переменных исходного массива данных, преобразовав их в главные компоненты (ГК). ГК сохраняют большую часть вариации исходных переменных и позволяют наглядно проанализировать расположение изучаемых образцов в пространстве главных компонент (Kuz’mina et al., 2009; Singh et al., 2011). Анализ был проведен для пяти групп данных: 1) валовое содержание элементов в почве, 2) содержание подвижных форм элементов в почве, 3) содержание элементов в надземных органах овса, 4) содержание элементов в надземных органах гороха, 5) общая совокупность полученных данных – содержание валовых и подвижных форм элементов в почве, содержание в надземных органах растений двух видов.

Для нахождения ГК были использованы корреляционные матрицы. Для анализа были использованы две первых главных компоненты, суммарно определяющие свыше 50% дисперсии в каждом из пяти наборов данных. Результаты анализа, отражающие расположение вариантов опыта в пространстве главных компонент, представлены на рисунках. На рисунках также отражены вклады отдельных показателей (содержание микроэлементов), использованных при анализе, в нагрузку ГК.

По диаграммам, построенным как для содержания микроэлементов в почве, так и для содержания микроэлементов в растениях (рис. 8, 9) видно, что образцы вариантов опыта мало разделяются в пространстве главных компонент.

а) Валовое содержание элементов

|

6 |

|||

|

S S |

♦ Фон |

||

|

о. 0) с |

• РК |

||

|

ст |

* ♦ |

• 1NPK |

|

|

JX |

• |

• 2NPK |

|

|

щ 6 -4 |

3 2 4 • ( |

; • Навоз |

|

|

О |

В |

• Навоз+РК |

|

|

о |

• Навоз+INPK |

||

|

гм |

• Haeo3+2NPK |

||

|

и |

ГК 1: 47 % общей дисперсии

Вклад показателей в нагрузку главных компонент (ГК)

б) Содержание подвижных форм элементов

|

ГК 1 |

ГК 2 |

||

|

Со |

0.23 |

0.16 |

|

|

Си |

0.23 |

0.12 |

|

|

Ni |

0.17 |

0.26 |

|

|

Zn |

O29BI 0.05 |

||

|

Мп |

■ 0.07 |

030 |

|

|

Fe |

1 0.01 |

0.12 |

|

|

Вклад показателей |

|||

|

в нагрузку главных |

|||

|

компонент (ГК) |

|||

|

ГК 1 |

ГК 2 |

||

|

Си |

0.09 |

| 0.87 |

|

|

Ni |

0.21 |

| 1 0.10 |

|

|

Zn |

0.22 |

0.01 |

|

|

Мп |

0.25 |

0.01 |

|

|

Fe |

0.23 |

0.01 |

|

Содержание элементов в надземных органах овса

Вклад показателей в нагрузку главных компонент (ГК)

Вклад показателей в нагрузку главных компонент (ГК)

|

ГК 1 |

ГК 2 |

|

|

Си |

0.17 |

■ 0.12 |

|

N |

0.29 |

■ 1 0.04 |

|

Zn |

0.20 |

■0 20 |

|

Мп |

■ 0.07 |

■ 0.64 ■ |

|

Fe |

0.28 |

11 0.01 |

|

ГК 1 |

ГК2 |

|

|

Си |

0.06 | |

0.58 | |

|

N |

0.26 | |

0.00 |

|

Zn |

В12 I |

0.42 |

|

Мп |

0.31 ■ |

0.00 |

|

Fe |

0.25 |

0.00 |

В основном разделение происходит вдоль оси ГК 1, отражающей степень нагрузки на агроценоз при внесении удобрений, где выделяются варианты опыта с наиболее высокими дозами внесения минеральных удобрений – 2NPK и навоз+2NPK (в б о льшей степени для данных по содержанию микроэлементов в растениях).

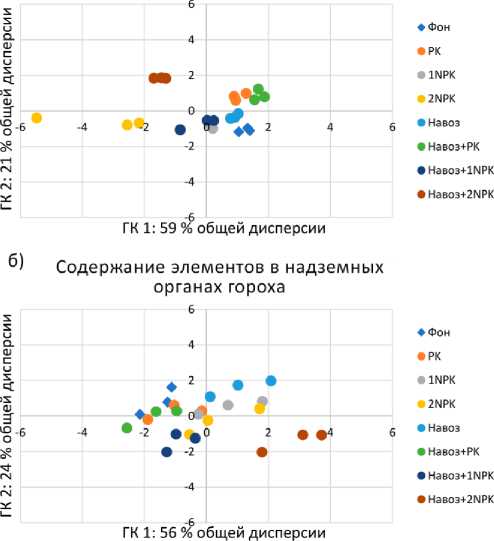

Наиболее явное разделение вариантов опыта в пространстве главных компонент было получено при совместном использовании данных по содержанию элементов в почве и растениях (рис. 10). В данном случае также выделяется группа вариантов опыта с наиболее высокой агрогенной нагрузкой на агроценоз – 2NPK и навоз+2NPK, группа вариантов с менее интенсивной нагрузкой – варианты с более низкой дозой минеральных удобрений (1NPK, PK) и навоз, и группа вариантов опыта, в которую входит фон и варианты опыта с более сбалансированной нагрузкой на агроценоз (навоз+PK, навоз+1NPK). Известно, что совместное применение минеральных и органических удобрений оказывается более благоприятным вариантом, по сравнению с длительным применением этих удобрений в отдельности, в отношении содержания органического вещества в почве, активности микробиоты, и других характеристик (Semenov et al., 2023), которые в совокупности могут определять доступность микроэлементов в почве для растений. Это было показано и для серых лесных почв Владимирского ополья: наиболее сильные негативные изменения в биологической активности происходили на высокоинтенсивном минеральном фоне, а внесение навоза способствовало сглаживанию негативных последствий применения высоких доз минеральных удобрений (Зинченко, 2009).

Вклад использованных для анализа показателей в нагрузку главных компонент позволяет выявить значимость отдельных показателей в изменениях элементного состава агроценоза. На рисунке видно, что в ГК 1 вносят сопоставимый вклад как показатели содержания подвижных форм микроэлементов в почвах (Ni, Zn, Mn, Fe), так и показатели содержания элементов в растениях (Cu и Ni в растениях овса, Ni и Mn в растениях гороха). При этом для ГК 2 показан существенный вклад показателей валового содержания микроэлементов в почвах (Cu, Zn, Mn).

Содержание элементов в почве и растениях

Вклад показателей в нагрузку главных компонент (ГК)

|

ГК 1 |

ГК 2 |

|

Со вал 0.03 |

■ 0.06 |

|

Си вал 0.01 |

0.17 |

|

Ni вал 0.04 |

0.03 |

|

Zn вал 0.00 |

0.23 | |

|

Мп вал 0.01 |

0.16 |

|

Ее вал 0.05 |

0.01 |

|

Си ААБ ■ 0.03 |

0.00 |

|

Ni ААБ 0.07 |

| 0.03 |

|

ZnAAb 0.07 |

■ о.07 |

|

Мп ААБ 0.10 |

0.00 |

|

Ее ААБ 0.10 |

0.00 |

|

Си овес 0.06 |

| 0.00 |

|

Ni овес 0.06 |

■ 0.06 |

|

Zn овес 0.04 |

0.00 |

|

Мп овес 0.03 |

0.01 |

|

Fe овес 0.05 |

■ 0.06 |

|

Си горох 0.04 |

■ 0.04 |

|

Ni горох 0.07 |

0.04 |

|

Zn горох 0.03 |

0.01 |

|

Мп горох 0.07 |

0.02 |

|

Ее горох ^Ие04 |

0.01 |

Рис. 10. Ординация образцов в пространстве главных компонент, построено при совместном использовании данных элементного состава почв и растений.

Fig. 10. Ordination of samples in principal component space, constructed by combining soil and plant elemental composition data.

Таким образом, при отсутствии статистически значимых различий между вариантами опыта по валовому содержанию в почве Cu и Zn, эти показатели играют роль в проявлении различий между вариантами опыта и также могут иметь значение при оценке рисков химической деградации агроценоза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Внесение минеральных и органических удобрений, а также их смеси привело к изменению агрохимических характеристик серых лесных почв длительного полевого опыта: внесение минеральных удобрений способствует подкислению почвы, увеличению содержания органического углерода, подвижных форм фосфора. При этом варианты с совместным внесением минеральных и органических удобрений подвержены меньшему изменению данных характеристик, что может быть обусловлено увеличению буферной способности почвы в отношении компонентов, поступающих с минеральными солями, за счет вносимого органического вещества.

Изменения почвенных характеристик, главным образом подкисление почвы, во многом обуславливают изменение подвижности изучаемых микроэлементов, что способствует поступлению их в растения и увеличению выноса из агроценоза с урожаем, что может являться фактором риска химической деградации агроценоза. При этом рост содержания подвижных форм более выражен в вариантах внесения минеральных удобрений по сравнению с совместным внесением с навозом.

Ацетатно-аммонийная вытяжка отражает обеспеченность почв микроэлементами, то есть характеризует такие содержания микроэлементов в почве, при которых возможно (или невозможно) нормальное произрастание растений. Содержание ТМ в почвенной вытяжке не имеет четких корреляционных связей с содержанием ТМ в растении, так как на поступление в растение влияет огромное количество факторов, прежде всего индивидуальные особенности самого растения, а также климатические условия, химические и физические свойства почв, окислительновосстановительные условия. Снижение содержания Zn, Cu в растениях в вариантах с более интенсивным использованием удобре- ний (и с более высокой урожайностью) можно объяснить “эффектом разбавления” (Карпова, Минеев, 2015). На исследованной территории необходимо контролировать низкое содержание Со в почве и недостаточное его поступление в растения. Кобальт присутствует в молекуле витамина В12, который регулирует азотистый, нуклеиновый и углеводный обмен. Недостаточный уровень содержания кобальта в кормовых культурах вызывают серьезные заболевания животных (Ковальский, 1974), поэтому сведения о химическом составе растений крайне важны для сбалансированного питания человека и животных.

Таким образом, окультуривание серых лесных почв в вариантах опыта с применением различных доз минеральных удобрений и навоза повлекло за собой изменение ряда агрохимических показателей. Существенных изменений в валовом содержании в почве таких металлов как Ni, Cu, Zn, Co, Mn, Fe не произошло, несмотря на их поступление в почву с минеральными и органическими удобрениями. При этом были зафиксированы изменения в содержании подвижных форм элементов в почве и их содержании в растительной продукции (по сравнению с контрольным вариантом). Эти изменения требуют дополнительного мониторинга элементного состава различных компонентов агроценоза. Полученные результаты могут учитываться при формировании критериев оценки минерального питания растений и норм внесения удобрений.

Совместное использование данных по изменению элементного состава почв и растений позволяет лучше дифференцировать варианты опыта в пространстве главных компонент. Анализ агроценозов этим методом перспективен при проведении мониторинга последствий агрогенной нагрузки на почвы.

Список литературы Изменение элементного состава компонентов агроценоза на серой лесной почве при длительном применении минеральных и органических удобрений

- Важенин И.Г. О нормировании загрязненности почвы выбросами промышленных предприятий // Химия в сельском хозяйстве. Т. 23. № 6. 1985. С. 42-45.

- Ермаков А.А., Дышко В.Н. Цинк и медь в агроценозе с разным уровнем обеспеченности подвижным фосфором // Проблемы агрохимии и экологии. 2008. № 2. С. 23-25.

- Зинченко М.К. Экологическое состояние агроценозов серых лесных почв // Агрохимический вестник. 2009. № 4. С. 15-18.

- Ильин В.Б. Элементарный химический состав растений. Новосибирск: Наука, 1985. 129 с.

- Карпова Е.А. Состояние микроэлементов в агроэкосистемах // Техногенез и биогеохимическая эволюция таксонов биосферы. М.: Наука, 2003. С. 76-87.

- Карпова Е.А., Минеев В.Г. Тяжелые металлы в агроэкосистеме. М., 2015. 215 с.

- Клевлина Т.П. Микроэлементы в черноземах выщелоченных лесостепи Кузнецкой котловины и их влияние на продуктивность и качество яровой пшеницы: Автореф. дис. … канд. с-х. наук. Кемерово, 2010. 19 с.

- Ковальский В.В. Геохимическая экология. М.: Наука, 1974. 300 с.

- Конарбаева Г.А., Якименко В.Н. Эколого-агрохимическая оценка содержания тяжелых металлов в почве и растениях агроценоза // Проблемы агрохимии и экологии. 2017. №. 1. С. 16-21.

- Кузнецов М.Н., Леоничева Е.В., Роева Т.А., Мотылева С.М., Малявко Г.П., Сычев, С.М. Содержание подвижных форм тяжелых металлов в почве садовых агроценозов юга Нечерноземья // Современное садоводство - Contemporary horticulture. 2012. № 1(4). С. 24-33.

- Методика количественного химического анализа. Определение примесных элементов в образцах Be, Mg, Al, Si, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, As, Se, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te, Ba, La и других РЗЭ, Hf, Ta, W, Re, Os, Pb, Th и U, а также в образцах их оксидов и солей методом ИСП-МС. НСАМ № 501-МС // Отраслевая методика III категории точности. М.: РИС ВИМС, 2011. 36 с.

- Окорков В.В., Окоркова Л.А., Фенова О.А. Влияние длительного применения удобрений на изменение физико-химических свойств серой лесной почвы Верхневолжья // Владимирский земледелец. 2021. № 2. С. 27-34. https://doi.org/10.24412/2225-2584-2021-2-27-34.

- Попова А.А. Сезонная динамика и баланс тяжелых металлов в дерново-подзолистой почве: Автореф. дис. … канд. биол. наук. М., 1992. 24 с.

- Уткин А.А. Плодородие и экотоксикологическое состояние реперных участков дерново-подзолистых суглинистых почв Владимирской области // Агрохимия. 2022. № 6. С. 3-13. https://doi.org/10.31857/S0002188122060126.

- Уткин А.А., Лукьянов С.Н. Плодородие и экотоксикологическое состояние реперных участков серых лесных почв Владимирской области // Агрохимия. 2022. № 3. С. 12-21. https://doi.org/10.31857/S0002188122060126.

- Чеботарев Н.Т., Броварова О.В. Влияние систематического применения органических и минеральных удобрений на агрохимические свойства дерново-подзолистой почвы и продуктивность картофеля в кормовом севообороте в длительном опыте европейского севера // Агрохимия. 2022. № 8. С. 10-16. https://doi.org/10.31857/S0002188122080038.

- Якименко В.Н., Конарбаева Г.А. Трансформация фонда тяжелых металлов серой лесной почвы в агроценозе // Агрохимия. 2016. № 4. С. 61-69.

- Aboyeji C.M., Dunsin O., Adekiya A.O., Suleiman K.O., Chinedum C., Okunlola F.O., Joseph, Abiodun, Ejue S.W., Adesola O.O., Olofintoye T.A.J., Owolabi I.O. Synergistic and antagonistic effects of soil applied P and Zn fertilizers on the performance, minerals and heavy metal composition of groundnut // Open Agriculture. 2020. Vol. 5. No. 1. P. 1-9. https://doi.org/10.1515/opag-2020-0002.

- Adriano D.C. Trace Elements in Terrestrial Environments. Biogeochemistry, Bioavailability, and Risks of Metals. New York: Springer, 2001. 867 p.

- Banuelos G.S., Ajwa H.A. Trace elements in soils and plants: an overview // Journal of Environmental Science & Health Part A. 1999. Vol. 34. No. 4. P. 951-974. https://doi.org/10.1080/10934529909376875.

- Chang A.C., Page A.L., Koo B.J. Biogeochemistry of phosphorus, iron, and trace elements in soils as influenced by soil-plant-microbial interactions // Developments in Soil Science. 2002. Vol. 28. P. 43-57. https://doi.org/10.1016/S0166-2481(02)80007-1.

- Gao X., Alvo M., Chen J., Li G. Nonparametric multiple comparison procedures for unbalanced one-way factorial designs // J. Stat. Plann. Inference. 2008. Vol. 138. No. 8. P. 2574-2591. https://doi.org/10.1016/j.jspi.2007.10.015.

- He Z.L., Yang X.E., Stoffella P.J. Trace elements in agroecosystems and impacts on the environment // Journal of Trace elements in Medicine and Biology. 2005. Vol. 19. No. 2-3. P. 125-140. https://doi.org/10.1016/j.jtemb.2005.02.010.

- Hua K., Wang T., Guo Z., Zhan L., He C., Wang D. Accumulation of potentially toxic elements under long-term application of different organic amendments // Nutrient Cycling in Agroecosystems. 2023. P. 1-17. https://doi.org/10.1007/s10705-023-10293-x.

- Kruskal W.H., Wallis W.A. Use of ranks in one-criterion variance analysis // J. Am. Stat. Assoc. 1952. Vol. 47. P. 583-621.

- Kuz’mina T.G., Lein A.Y., Luchsheva L.N., Murdmaa I.O., Novigatskii A.S., Shevchenko V.P. Chemical composition of surface sediments of the White Sea // Lithology and Mineral Resources. 2009. Vol. 44. No. 2. P. 103-119. https://doi.org/10.1134/S0024490209020011.

- Molchanov E.N. Savin I.Y., Bulgakov D.S.1, Yakovlev A.S., Makarov O.A. National approaches to evaluation of the degree of soil degradation // Eurasian soil science. 2015. Vol. 48. P. 1268-1277. https://doi.org/10.1134/S1064229315110113.

- Reimann C., Englmaier P., Fabian K., Gough L., Lamothe P., Smith D. Biogeochemical plant-soil interaction: variable element composition in leaves of four plant species collected along a south-north transect at the southern tip of Norway // Science of the Total Environment. 2015. Vol. 506. P. 480-495. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.10.079.

- Semenov M.V., Ksenofontova N.A., Nikitin D.A., Tkhakakhova A.K., Lukin S.M. Microbiological Parameters of Soddy-Podzolic Soil and Its Rhizosphere in a Half-Century Field Experiment with Different Fertilizer Systems // Eurasian Soil Science. 2023. Vol. 56. No. 6. P. 756-768. https://doi.org/10.1134/S1064229323600070.

- Shaheen S.M., Hooda P.S., Tsadilas C.D. Opportunities and challenges in the use of coal fly ash for soil improvements - a review // J. Environ. Manag. 2014. No. 145. P. 249-267. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2014.07.005.

- Singh V., Agrawal H.M., Joshi G.C., Sudershan M., Sinha A.K. Elemental profile of agricultural soil by the EDXRF technique and use of the Principal Component Analysis (PCA) method to interpret the complex data // Applied Radiation and Isotopes. 2011. Vol. 69. No. 7. P. 969-974. https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2011.01.025.

- Siromlya T.I. On available forms of chemical compounds in soils // Contemporary Problems of Ecology. 2009. Vol. 2. P. 678-685. https://doi.org/10.1134/S1995425509060307.