Изменение кардиоритма и спектральных характеристик кровообращения юных пловцов-спринтеров и стайеров

Автор: Исаев А.П., Потапова Т.В., Эрлих В.В.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Интегративная физиология

Статья в выпуске: 20 (153), 2009 года.

Бесплатный доступ

Впервые показана полифункциональная мобильность значений кардиоваскулярной системы юных пловцов стайеров и спринтеров. Выявлены ее особенности и механизмы в зависимости от специализации спортсмена. При этом ключевые значения для приобретения фазы стабилизации аллостаза имеют интегративное значение межсистемного и внутрисистемного характера.

Адаптация, аллостаз, кардиоинтервалы, спектральный анализ, кровообращение

Короткий адрес: https://sciup.org/147152577

IDR: 147152577 | УДК: 797.2+616.1

Текст научной статьи Изменение кардиоритма и спектральных характеристик кровообращения юных пловцов-спринтеров и стайеров

Межсистемные функциональные связи при долговременной компенсаторной адаптации (ДКА) к частичной гипоксии, сопровожденной интенсивными воздействиями, ослабевают, и уменьшается число переменных взаимно коррелирующих между собой. Однако увеличивается количество значений малой структуры автономной внутрисистемной связи. В начале ДКА эффективность двигательной деятельности околопредельной мощности определяется функционально емкими системами (кардиогемодинамики, внешнего дыхания, функционального состояния периферического нейро-моторного аппарата, резкими гормональными сдвигами). По мере ДКА происходит детерминированное узкоспецифическое снижение сосудистых изменений, изменений кислородотранспортной системы и электронейромиографических характеристик. На этом фоне ограничилось количество функционально связанных параметров. Вполне очевидно, что возмущающие воздействия частичной гипоксии приводят к увеличению внутрисистемных связей автономного характера.

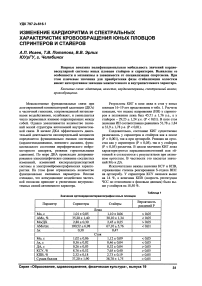

Результаты КИТ в позе лежа и стоя у юных пловцов 16-19 лет представлены в табл. 1. Расчеты показали, что индекс напряжения (ИН) у спринтеров в положении лежа был 45,71 ± 1,76 у.е., а у стайеров - 29,23 ± 1,24 у.е. (Р < 0,01). В позе стоя значения ИН соответственно равнялись 51,78 ± 1,84 и 33,9 ±1,78 у.е. (Р<0,01).

Следовательно, состояние КИТ существенно различалось у спринтеров и стайеров как в покое (Р < 0,001), так и при ортопробе. Реакция на ортостаз как у спринтеров (Р < 0,05), так и у стайеров (Р < 0,05) различна. В целом значения КИГ лежа характеризуются парасимпатикотонией или эй-тонией и согласуются с результатами при активном ортостазе. В частности это касается значений Мо и ДА.

Исключительно важны значения КСУ и КПВ, отражающие степень реагирования S-отдела ВНС на ортопробу. У спринтеров КСУ оказался выше на 14 %, а величина КПВ (скорость реституции ЧСС по отношению к фоновым данным) была выше у стайеров на 18,50 %.

Значения ортокардиоинтервалографии юных пловцов

Таблица 1

|

Параметр |

Спринтеры |

Стайеры |

Вероятность различий? |

|

Лежа |

|||

|

Мо, с |

1,01 ±0,05 |

1,10 ±0,06 |

>0,05 |

|

АМо, % |

35,20 ±1,40 |

30,10 ±1,34 |

<0,05 |

|

Мо/ДХ |

2,88 ± 0,30 |

2,45 ± 0,25 |

>0,05 |

|

АМо/Ах |

100,52 ± 6,98 |

67,10 ±5,76 |

<0,01 |

|

Ах |

0,38 |

0,47 |

|

|

Стоя |

|||

|

Мо, с |

1,02 ±0,06 |

1,12 ±0,09 |

<0,05 |

|

Ах, с |

0,36 ± 0,02 |

0,46 ± 0,04 |

<0,05 |

|

ДА, с |

0,26 ±0,03 |

0,32 ±0,04 |

>0,05 |

|

КСУ, % |

8,76 ±0,52 |

7,65 ± 0,40 |

>0,05 |

|

КПВ, % |

2,32 ±0,18 |

2,73 ±0,19 |

>0,05 |

|

Сумма баллов |

37,20 ±1,90 |

38,70 ± 1,75 |

>0,05 |

Необходимо отметить, что в группе спринтеров выявилось большее количество спортсменов с признаками дезадаптивной направленности, включающими резкое увеличение ЧСС, САД, хитер-индекса, нарушения вегетативного обеспечения деятельности по гиперсимпатикотоническому типу: 30 против 14 % у стайеров. Это вызвало необходимость применения для этой группы спортсменов реабилитационного курса в виде детензор- и редокс-терапии, массажа восстановительно-успокаивающего характера, снижения объема и интенсивности больших тренировочных нагрузок (БТН).

Существенные различия нами были выявлены при спектральном анализе медленноволновой вариабельности показателей центральной и периферической гемодинамики. В табл. 2 представлены результаты спектрального анализа показателя ритма сердца. Как видно из табл. 2, показатели ОМС у стайеров по сравнению со спринтерами достоверно выше, что детерминировано более высокой мощностью спектра в диапазонах НЧ и ВЧ (Р<0,01). Мощность колебаний в двух других диапазонах была одинакова.

нения отделов ВНС в регуляции кардиоритма (индекс парасимпатического и симпатического взаимодействия ВЧ/НЧ равнялся примерно 1 у.е.), но различался вклад факторов в ОМС: суммарная площадь колебаний в диапазонах НЧ и ВЧ равнялась у спринтеров 34,32 м/с2, а у стайеров 49,42 м/с2 (более чем в 1,4 раза).

Следует также отметь, что у пловцов-стайеров в регуляции сердечного ритма наиболее высока значимость ВНС: 30,40 % относится к факторам ВЧ (объемрегулирующие Р с дыхательной составляющей), и НЧ-колебаний (260,80 %) симпатический отдел ВНС, а доля ОНЧ-колебаний составила 27,30 %. В группе спринтеров эти значения соответственно были 53,22 и 31,32 %. Достоверный уровень различий в последнем случае подтверждается и более высокой значимостью парасимпатических влияний.

При переходе в позу стоя наблюдалось уменьшение ОМС за счет снижения во всех диапазонах вариабельности, кроме низкочастотного у стайеров. Нами выявлено повышение мощности НЧ-колебаний в 1,4 раза и роли отдела ВНС в ре-

Таблица 2

Значения спектральных компонентов сердечного ритма у юношей пловцов 16-19 лет

|

Наименование |

Группа |

Занимаемая поза |

|

|

Лежа |

Стоя |

||

|

Общая мощность спектра, м/с |

СП |

64,50 ±6,10 |

43,10 ±5,50 |

|

СТР |

81,40 ±5,75 |

65,20 ±5,20 |

|

|

р |

<0,05 |

<0,01 |

|

|

УНЧ, м/с2 |

СП |

9,98 ± 0,86 |

6,60 ±0,64 |

|

СТР |

9,70 ±0,90 |

7,70 ± 0,70 |

|

|

р |

>0,05 |

>0,05 |

|

|

ОНЧ, м/с2 |

СП |

20,20 ± 2,00 |

17,20 ± 1,50 |

|

СТР |

22,30 ±2,10 |

20,60 ± 2,02 |

|

|

р |

>0,05 |

>0,05 |

|

|

НЧ, м/с2 |

СП |

16,94 ± 1,60 |

16,10 ± 1,42 |

|

СТР |

24,70 ±1,70 |

31,24 ±2,00 |

|

|

р |

<0,01 |

<0,01 |

|

|

ВЧ, м/с2 |

СП |

17,40 ±1,42 |

3,25 ± 0,40 |

|

СТР |

24,74 ±1,65 |

5,70 ±0,46 |

|

|

р |

<0,01 |

<0,001 |

|

Условные обозначения: СП - спринтеры, СТР - стайеры.

В группе стайеров ключевое значение в регуляции кардиоритма принадлежит надсегментарному уровню (ОНЧ-колебания) и симпатическому отделу ВНС (НЧ-колебания). В этой связи индекс централизации (ОНЧ+НЧ/ВЧ) был выше у спринтеров, чем у стайеров, соответственно 2,13 у.е. и 1,90 у.е. Вегетативный баланс у пловцов-стайеров был ненапряженным (ОНЧ < НЧ < ВЧ), а у спринтеров находился в состоянии напряжения (НЧ < < ОНЧ > ВЧ).

Особого изучения требуют особенности вегетативной регуляции ритма миокарда. В группах спринтеров и стайеров выявлены симватные изме- гуляции кардиоритма - его вклад в ОМС увеличился до 47,82 %.

В группе спринтеров при ортопробе доминирующим было влияние надсегментарных механизмов регуляции ритма миокарда (ОНЧ-колебания равнялись 40 %). Приоритетно в обеих группах уменьшилась доля ВЧ-колебаний. При этом УНЧ-компонента не претерпела существенных изменений в обеих группах пловцов. Можно полагать, что метаболические факторы не доминируют в управлении ритмом миокарда. Адекватная реакция на ортопробу, опосредованная повышением роли отдела ВНС, отмечалась у стайеров. Рассмотрим спектральные звенья ударного объема юных пловцов (табл. 3).

Как видно из табл. 3, ОМС систолического объема в группах также различалась, но у спринтеров по сравнению со стайерами была выше мощность флюктуации (Р < 0,01), соответственно, степени влияния на гипотропную функцию надсегментарного уровня регуляции (ОНЧ-волны). У стайеров выше мощность УНЧ- и ВЧ-колебаний, отражающих большую значимость воздействий на сократительную функцию миокарда пловцов-стайеров, по сравнению со спринтерами интракардиальных факторов и PS-отдела ВНС. В позе стоя указанные различия нивелируются, за исключением ВЧ-волн (достоверно выше у стайеров). При ортостазе наблюдалось снижение ОМС в обеих группах за счет уменьшения мощности спектра в трех диапазонах (СНЧ, ОНЧ, ВЧ) при повышении мощности НЧ-волн в 1,5 раза.

при двукратном снижении значимости высокочастотных волн. Следовательно, при ортостазе уменьшаются объемрегулирующие влияния и усиливаются гуморально-гормональные, связанные с гравитационным воздействием.

Таким образом, в позе стоя происходит уменьшение венозного возврата, вследствие чего снижается ударный объем (УО), что служит пусковым фактором для активации экстракардиальных механизмов регуляции инотропной функции сердца. Обнаружено при анализе спектра УО-отклонения от диапазона адаптивных изменений у 30,20 % спринтеров и 12,60 % стайеров. Это обстоятельство свидетельствует о накоплении аллостатического груза у юных спортсменов, детерминированного стресс-на-пряжением ТП и гравитационными воздействиями.

Изменение волновой активности ОМС по частотам спектра среднединамического давления

Таблица 3

Значения спектральных компонентов систолического объема юных пловцов

|

Наименование |

Группа |

Занимаемая поза |

|

|

Лежа |

Стоя |

||

|

Общая мощность спектра (ОМС), м/с |

СП |

36,57 ± 4,05 |

22,36 ±2,47 |

|

СТР |

41,60 + 4,30 |

25,20 ± 2,80 |

|

|

р |

>0,05 |

>0,05 |

|

|

УНЧ, м/с2 |

СП |

2,65 ± 0,23 |

1,57 ±0,20 |

|

СТР |

7,00 ±0,69 |

1,17 ±0,15 |

|

|

р |

< 0,001 |

>0,05 |

|

|

ОНЧ, м/с2 |

СП |

12,88 ±1,40 |

4,44 ± 0,42 |

|

СТР |

8,04 ±0,98 |

4,45 ± 0,38 |

|

|

р |

<0,01 |

>0,05 |

|

|

НЧ, м/с2 |

СП |

8,26 ±0,90 |

12,37 ± 1,30 |

|

СТР |

9,88 ± 0,95 |

13,94 ± 1,42 |

|

|

р * |

>0,05 |

>0,05 |

|

|

ВЧ, м/с2 |

СП |

12,90 ±1,24 |

4,05 ± 0,47 |

|

СТР |

16,76 ± 1,32 |

5,70 ±0,56 |

|

|

р |

<0,05 |

<0,05 |

|

Распределение ОМС систолического объема по частотам спектра позволило также выделить ряд значимых различий. В группе спринтеров исходно наиболее значительный вклад ОНЧ-волн (35,10%) и ВЧ-колебаний (35,20 %). В группе стайеров соответственно ВЧ (40,20 %), НЧ (23,70 %). Кроме этого, у спринтеров в два раза меньше значимость интракардиальных факторов регуляции инотропной функции по сравнению со стайерами (доля УНЧ-волн составила соответственно 7,20 и 16,80 %).

В позе стоя процентное распределение по частотам спектра в группах было относительно равным. Отмечалась различная динамика сдвигов по диапазонам при смене положения тела.

Ключевыми факторами регуляции сократительной функции миокарда при активном ортостазе является симпатический отдел ВНС. Доля флюктуаций в НЧ-диапазоне от величины ОМС равнялась 55,22 % у спринтеров и 55,32 % у стайеров представлено в табл. 4. Комментируя показатели табл. 4, необходимо сказать о большой вариабельности значений ОМС и вследствие этого отсутствии различий между группами. Однако тенденция к снижению ОМС у стайеров по сравнению со спринтерами обнаружена. Величина Срд выявилась посредством интеграции следующих уровней регуляции: надсегментарным, сегментарным, симпатическим, барорефлекторным, гуморально-гормональным и объемрегулирующим факторами.

У пловцов-спринтеров по сравнению со стайерами отмечались более высокие значения ОМС в ОНЧ-диапазоне (Р < 0,01).

Под воздействием ортостаза ОМС возрастала в обеих группах на 50,00 %. Следовательно, сохранение в позе стоя исходного уровня Срд требовало больших энергозатрат. Поддержание Срд осуществлялось преимущественно за счет факторов барорефлекторных, гуморально-гормональных и активации симпатического отдела ВНС. Однако

Таблица 4 Спектральные характеристики среднединамического давления в пробах лежа и стоя у юношей пловцов

Как видно из анализа спектральных характеристик амплитуды реоволн мелких сосудов (табл. 5), наблюдаются вариативные, с доминированием сегментарных факторов различного уровня регуляции.

Явно просматривается приоритетная роль барорегуляции в устойчивом поддержании системы кровообращения в горизонтальном и вертикальном положении. Снижен вклад объемрегулирую-щих влияний Срд и мелких сосудов, и наоборот, достаточно высок вклад в управление сердечным ритмом и ударным объемом.

Комментируя данные табл. 5, необходимо отметить отсутствие различий в значениях ОМС в позе лежа. В позе стоя отмечалось снижение ОМС во всех диапазонах, кроме ВЧ-колебаний. Более низкие величины ОМС были у спринтеров по сравнению со стайерами. Наиболее значимо представлены в позе лежа УНЧ- и ОНЧ-волны, но в отличие от абсолютных показателей, доля УНЧ-колебаний под воздействием ортопробы возросла на 8,50 % у спринтеров и на 6,82 % - у стайеров, а НЧ- и ОНЧ-волны соответственно снижались у спринтеров на 4,82 и 3,40 % и на 6,72 и 0,92 % - у стайеров.

Повышение при активном ортостазе относительной мощности колебаний (в %) в диапазоне

УНЧ, по-видимому, может свидетельствовать о увеличении значимости местных факторов регуляции периферической гемодинамики в поддержании тонуса мелких сосудов, а следовательно, системного Ад на целесообразном уровне в зависимости от потребностей.

Разницу спектральной мощности колебаний мелких и крупных сосудов при активном ортостазе можно объяснить неодинаковой степенью участия в барорефлекторной активности. Крупные сосуды более подвержены центральной регуляции, чем мелкие, которые зависимы от периферических тканевых факторов.

Общая мощность спектра У О, сердечного ритма и мелких сосудов при смене позы лежа-стоя снижалась, а Срд - повышалась. При этом диапазон частотных волн был самым высоким в значениях ОНЧ. Для Ад, ритма сердца и пульсации мелких сосудов колебания варьируют между гуморальногормональным диапазоном и барорефлекторными факторами. При этом достаточно значима роль центрально-нервных и объемрегулирующих воздействий в регуляции систолического объема и кардиоритма. Однако каждый уровень регуляции специфичен и вносит определенный вклад в общую регуляцию кровообращения юных спортсменов при гравитационных воздействиях. На фоне влияния БТН несомненно присутствуют факторы ауксоло-гических изменений, в том числе пубертатного развития. Из всего спектра гормональных воздействий трудно выделить факторы эндокринной системы в интегративной деятельности организма. Их можно дифференцировать по возрасту активного проявления и стабилизации гормонов. Например, у юношей устойчивость гормональных проявлений относится к 15-16 годам, а у девушек биологическая надежность варьирует от 13 до 15 лет [1].

Изменение мощности выполняемых БТН по-

Таблица 5

Значения спектральных компонентов амплитуды реоволны пальца стопы в позах лежа - стоя у юношей пловцов

В период активных фаз пубертатного развития наблюдались отчетливые изменения гемодинамических показателей при ортопробе. Анализ показал, что ОМС, УО, Ад, СР, АТОЕ, ATHR имеют разное частотное представительство. Усматриваются интеграции в регуляции УО, аорты, но с наклоном в сторону высоких частот. По данным спектрального анализа ключевая роль в регуляции Ад отводится активации катехоламинов и реанинангиотензино-вой системы в пубертатном периоде [3].

Установлено, что хронотропная функция и спортивное сердце характеризуются выраженной автоматизацией управления. Между ритмом и силой сердечных сокращений наблюдаются прямые связи [4]. Отмечается тесная связь сосудодвигательного центра с ядром блуждающего нерва, и поэтому сосудистые реакции сочетаются с изменением деятельности миокарда.

В исследовании применялись следующие виды БТН в подготовке юных пловцов: серийное проплывание 10 х 100 м при среднем уровне лактата после нагрузок 7,90 ± 10,36 ммоль/л; анаэроб но-аэробные специальные упражнения: 4 х 200 м; 4 х 100 м; 4 х 50 м с постепенным увеличением скорости плавания. После всей серии уровень лактата равнялся 14,70 ± 11,9 ммоль/л; силовое плавание с отягощением и увеличением гребущей поверхности при среднем уровне лактата составил 8,90 ± 0,98 ммиль/л; дозированные нагрузки, связанные с плаванием «на привязи» 3 х 10 с и 60 с при уровне лактата 8,89 ± 1,20 ммоль/л.

Выявлены замыкаемые связи между скоростью плавания, значениями силы тяги и адреналина, результатами, указанными выше: НА, К+, Na и лактата. Теснота связей возрастала с увеличением интенсивности БТН.

Обнаружена детерминированность нагрузок прогрессивной тренировки от гормональной активности, содержания биоэлементов, фосфоронеорганических значений, значений КИГ, несоответствия показателей ФВД, ССС, ОКИГ должным и неадекватным реакциям на активный ортостаз.

Установлены диапазоны ОКИГ, ведущие к переутомлению при повышении интенсивности тренировочных воздействий на 30-35 %. Разработаны рекомендации, позволяющие снизить объем работы на 30-50 % без ущерба для спортивной результативности, функционального и метаболического состояния. Содержание электролитов, влияющих на сократимость миокарда, изменяется значительно под воздействием БТН. Снижение внутриклеточного содержания К+, повышение Na+, различия в разных типах мышечных волокон активности электролитов и АТФ связаны с утомлением. Об этом же убедительно свидетельствуют конфигурация, амплитудные и частотные характеристики ЭМГ, а также накопление Фн в связи с выполнением БТИ силовой направленности на выносливость.

Применение интенсивных нагрузок (до 35-40 % в 3-4 зонах относительной мощности) при ЧСС выше 180 уд./мин и уровня лактата до 10-14 ммоль/л вызывало напряжение изучаемых систем вплоть до переутомления, что требовало применения в реакциях прогрессивных восстановительных мероприятий. Для отдельных спортсменов также тренировочные воздействия оказались чрезмерными и им индивидуально рекомендовалось перейти на режим восстановительных нагрузок.

Список литературы Изменение кардиоритма и спектральных характеристик кровообращения юных пловцов-спринтеров и стайеров

- Морфофункциональные константы детского организма: справочник/В.А. Доскин, X. Келлер, Н.М. Мураенко и дp. М.: Медицина, 1997. 288 с.

- Исаев, А.П. Адаптация единой функциональной системы организма детей, подростков и юношей/А.П. Исаев, С.А. Личагина, В.Д. Юмагуен//Бюллетень Сибирской медицины. Приложение 1. Томск, 2005. С. 151-152.

- Колебательная активность показателей функциональных систем организма спортсменов и детей с различной двигательной активностью: учеб. пособие/А.П. Исаев, Е.В. Быков, А.Р. Сабирьянов и др./под ред. А.П. Исаева, Е.В. Быкова. Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2005. 238 с.

- Физиология сердца: учебное пособие/под ред. акад. Б.И. Ткаченко. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: СпецЛит, 2001. 143 с.