Изменение кинематических параметров походки у детей с ДЦП после многоуровневых вмешательств при исходных паттернах true equinus gait и jump gait

Автор: Чибиров Георгий Мирабович, Долганова Тамара Игоревна, Долганов Дмитрий Владимирович, Duci Sinia, Попков Дмитрий Арнольдович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2019 года.

Бесплатный доступ

Введение. ДЦП - самая частая причина двигательных нарушений, возникающая в раннем детстве и присутствующая на протяжении всей жизни. Частота встречаемости заболевания составляет 1/500 новорожденных, и в мире живет 17 млн. людей с церебральным параличом. По данным отечественных эпидемиологов, в России распространенность зарегистрированных случаев ДЦП составляет от 2,2 до 3,8 на 1000 родов, при этом на долю спастических форм ДЦП приходится не менее 80 % всех случаев данного заболевания. Цель. Анализ изменений кинематических параметров походки у детей с ДЦП после многоуровневых вмешательств при исходных паттернах true equinus gait и jump gait. Материалы и методы. В данное ретроспективное исследование были включены 64 ребенка (девочки - 26 человек, мальчики - 38) со спастической диплегией, имеющих диагноз ДЦП. Средний возраст составил 8,7 ± 2,41 года. Все пациенты соответствовали первому или второму уровню нарушений двигательных функций (GMFCS: I/II = 14/50). Результаты. У всех пациентов отмечено существенное улучшение кинематических параметров походки на протяжении всего периода наблюдения...

Детский церебральный паралич, торсионные деформации, ортопедическое хирургическое лечение, анализ походки

Короткий адрес: https://sciup.org/142222174

IDR: 142222174 | УДК: 616.8-009.18-047.44:616.831-009.1-053.2-089 | DOI: 10.18019/1028-4427-2019-25-4-501-509

Текст научной статьи Изменение кинематических параметров походки у детей с ДЦП после многоуровневых вмешательств при исходных паттернах true equinus gait и jump gait

Встречаемость ДЦП составляет 2–5 случаев на 1000 родов [1–4]. По данным отечественных эпидемиологов, в России распространенность зарегистрированных случаев ДЦП составляет от 2,2 до 3,8, при этом на долю спастических форм ДЦП приходится не менее 80 % всех случаев данного заболевания [5–8].

Несмотря на то, что ДЦП является стабильной энцефалопатией, именно ортопедические осложнения являются основной причиной прогрессирующего ухудшения двигательной активности детей с ДЦП [9–11]. Для патогенеза заболевания характерно, что первоначально существующий спастический синдром постепенно ведет к развитию ретракции мышц и возникновению контрактур, требующих оперативного лечения. Современная концепция оперативного ортопедического лечения детей с ДЦП – это проведение многоуровневых хирургических вмешательств на всех компонентах биомеханической

цепи конечностей, что делает возможным для ребенка использование обеих конечностей одновременно при обучении правильной, близкой к правильной самостоятельной или со вспомогательными средствами ходьбе [12–17]. При этом применяемые методы оперативной коррекции должны предполагать раннюю нагрузку на оперированную конечность, раннюю пассивную и активную мобилизацию суставов оперированных конечностей [18]. Другим важным моментом при планировании оперативного лечения является анализ нарушений движений при ходьбе. На основе компьютерного анализа походки выделены основные патологические паттерны при спастической диплегии [19–23]. Lofterød B. et al. [24], Simon S.R. et al. [25] указывают на критичное значение анализа походки как для понимания патологии движений, так и для планирования объема оперативного вмешательства и контроля в отдаленном периоде [26].

При отсутствии возможностей компьютерного анализа кинематиче ских, кинетических и динамических электронейромиографических данных рекомендуется использование обсервационных шкал, основанных на изучении гониометрических данных видеозаписей движений в ортогональных плоскостях [27–29]. Novacheck T.F. et al. [28], Read H.S. et al. [30] показали, что Эдинбургская шкала (Edinburgh visual gait score) коррелирует c Gillette Gait Index и с Gillette Functional Assessment Questionnaire (FAQ), что позволяет его использовать в клинических целях при наличии опыта работы с лабораторией 3D-анализа походки.

В данном ретроспективном исследовании нами изучены результаты применения многоуровневых ортопедических хирургических вмешательств (Single-

Event Multilevel Orthopedic Surgery – SEMLS) у пациентов с паттернами походки true equinus gait, jump gait, asymmetric gait (комбинация двух первых), произведено сравнение показателей походки с использованием Эдинбургской шкалы в предоперационном периоде, через 1 год после операции и в отдаленном периоде. Данные типы патологической походки близки по параметрам, и результаты их хирургической коррекции рассматриваются вместе [31, 32]. Отметим также, что в рамках SEMLS изучение влияния отдельного элемента оперативного лечения на конечный результат невозможно, поэтому изучают эффект оперативной коррекции у групп пациентов с близкими по объему и анатомической локализации вмешательствами [33, 34].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В данное ретроспективное исследование были включены 64 ребенка (девочки – 26 человек, мальчики – 38) со спастической диплегией, имеющих диагноз ДЦП. Средний возраст составил 8,7 ± 2,41 года. Все пациенты соответствовали первому или второму уровню нарушений двигательных функций (GMFCS: I/II = 14/50).

Исследование проведено в соответствии с этическими нормами Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации «Этические принципы проведения научных медицинских исследований с участием человека» с поправками 2013 г. и «Правилами клинической практики в Российской Федерации», утвержденными приказом Минздрава РФ от 19.06.2003 г. № 266. Пациенты, родители пациентов и/или их законные представители подписали информированное согласие на проведение хирургического вмешательства и публикацию полученных данных без идентификации личности.

Всем пациентам выполнялись многоуровневые одномоментные оперативные вмешательства, в среднем, одна операция включала 6,3 ± 1,46 хирургических элемента. Более детально элементы оперативных вмешательств представлены в таблице 1.

Кроме того, у части пациентов проводились коррекции торсионных деформаций бедренных костей в

период через 12–15 месяцев после первоначального вмешательства: 12 человек (24 бедра).

Анализ походки с использованием Эдинбургской шкалы выполняли до операции, через 1 год после вмешательства и в период 2–3 года после первоначальной операции.

Для определения функциональных возможностей самостоятельной ходьбы использовали опросник Gillette (FAQ) [35] в те же сроки.

Для статистической обработки данных испльзова-ли программу AtteStat 12.0.5. В описательной статистике применяли среднее значение показателя и его стандартное отклонение. Показатель ранговой корреляции Spearman использовали для установления связи между показателями Эдинбургской шкалы и FAQ. Для определения достоверности различий по показателям Эдинбургской шкалы у пациентов с наличием или без клинически значимых торсионных деформаций использовали критерий хи-квадрат. Определяли специфичность и чувствительность сочетания максимальных отклонений показателей “knee progression angle”–“trunk maximal lateral shift” как теста для выявления показаний к хирургической коррекции торсионных деформаций бедренной кости.

Таблица 1

Элементы первичных хирургических вмешательств

|

Элемент операции |

Количество |

|

Удлинение медиальной группы сгибателей коленного сустава |

122 |

|

Удлинение аддукторов, m. gracilis |

64 |

|

Апоневротомия икроножной мышцы, удлинение ахиллова сухожилия |

115 |

|

Подтаранный артроэрез |

62 |

|

Укорачивание сухожилия m. tibialis post. |

24 |

|

Деторсионная остеотомия бедренной кости |

8 |

|

Деторсионная остеотомия костей голени |

8 |

|

Всего |

403 |

РЕЗУЛЬТАТЫ

Средние значения показателей Эдинбургской шкалы для всей группы

|

Показатель |

До лечения |

Через 12 мес. |

Через 2-3 года |

|

Initial contact |

2,0 |

0,83 |

0,75 |

|

Heel lift |

1,93 |

0,7 |

0,5 |

|

Maximum ankle dorsiflexion |

1,73 |

0,3 |

0,21 |

|

Hind-foot varus/valgus |

1,2 |

0,1 |

0,13 |

|

Foot progression angle |

1,43 |

0,77 |

0,54 |

|

Knee progression angle |

1,2 |

0,7 |

0,46 |

|

Peak knee extension |

1 |

0,13 |

0,13 |

|

Peak hip extension |

0,8 |

0,13 |

0,13 |

|

Pelvic obliquity at Mid-Stance |

0,93 |

0,63 |

0,5 |

|

Pelvic rotation at Mid-Stance |

0,73 |

0,5 |

0,3 |

|

Trunk Peak Sagittal Position |

1,07 |

0,6 |

0,58 |

|

Trunk maximum lateral shift |

1,53 |

1,23 |

0,75 |

|

Clearance |

0,9 |

0,27 |

0,13 |

|

Maximum ankle dorsiflexion |

1,47 |

0,4 |

0,33 |

|

Peak knee flexion |

1,1 |

0,37 |

0,125 |

|

Knee terminal swing position |

1,46 |

0,1 |

0,04 |

|

Peak hip flexion |

1,2 |

0,13 |

0,08 |

|

Суммарно |

42,7 |

15,3 |

11,3 |

Таблица 3

Корреляции значений Эдинбургской шкалы и FAQ

|

Период |

Эдинбургская шкала |

FAQ |

Spearman |

|

До лечения |

42,7 |

3,8 |

-0,825 |

|

Через 12 месяцев |

15,3 |

6,3 |

-0,491 |

|

Через 2-3 года |

11,3 |

7,7 |

-0,845 |

Таблица 4

Корреляции для данных Эдинбургской шкалы и FAQ, представленные раздельно при наличии или без торсионных деформаций

|

До лечения |

Через 12 мес. |

Через 2–3 года |

||||

|

без торсионных деформаций |

торсионные деформации |

без торсионных деформаций |

торсионные деформации |

без торсионных деформаций |

торсионные деформации |

|

|

Эдинбургская шкала |

42,5 |

43,2 |

13,4 |

23,2 |

9,75 |

14,6 |

|

FAQ |

3,7 |

4,1 |

6,5 |

6,0 |

7,9 |

7,2 |

|

Spearman |

-0,836 (p = 0,9999) |

-0,873 (p = 0,9995) |

-0,645 (p = 0,9989) |

-0,194 (p = 0,7043) |

-0,842 (p = 0,999) |

-0,776 (p = 0,9958) |

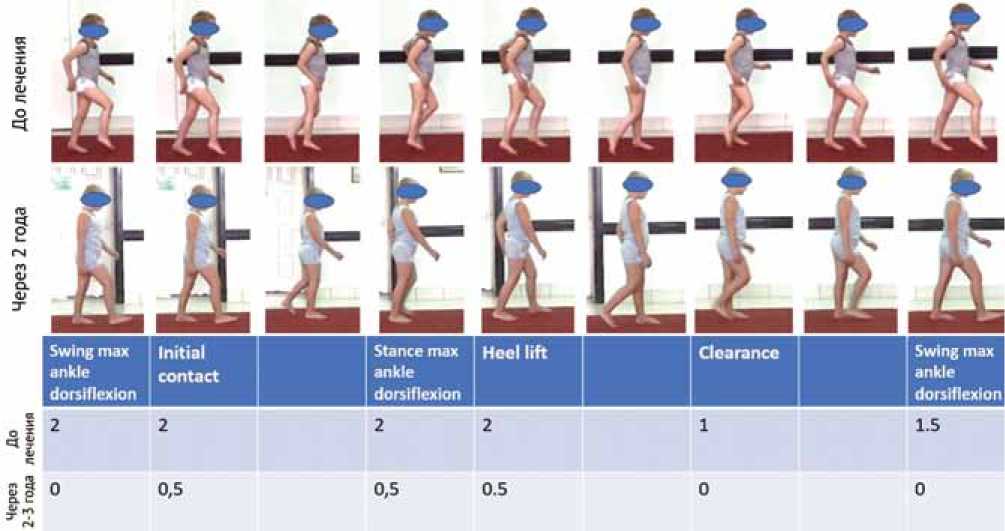

Рис. 3. Изменение показателей походки у пациента с исходным паттерном true equinus gait

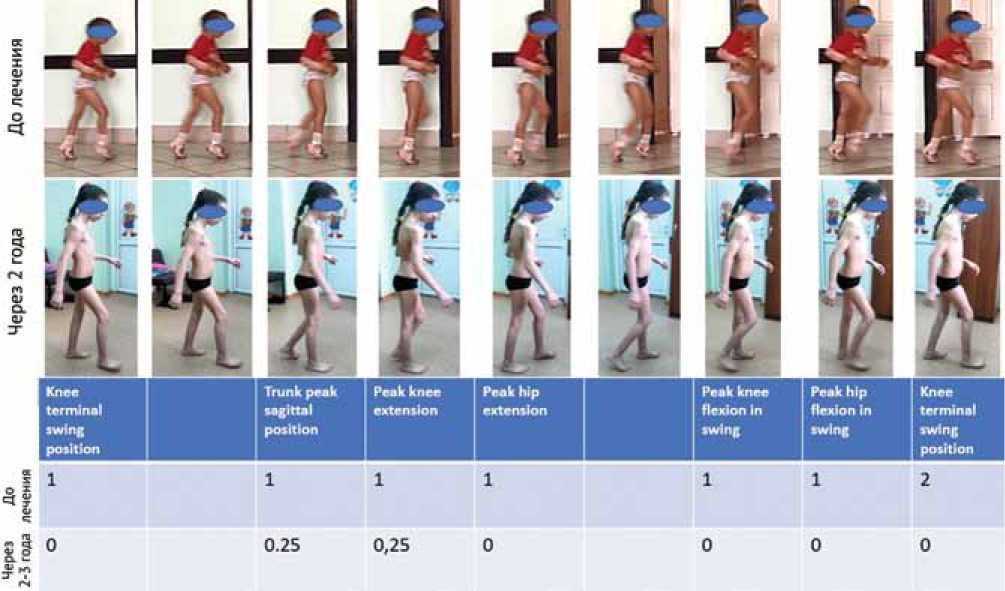

Рис. 4. Изменение показателей походки у пациента с исходным паттерном jump gait

Таблица 5

Корреляция максимальных отклонений по параметрам “knee progression angle” и “trunk maximal lateral shift” Эдинбургской шкалы при исходном анализе походки с клиническими значимыми торсионными деформациями, прогностическое значение

|

Knee progression angle |

Trunk maximum lateral shift |

Встречаемость сочетаний максимального отклонения по данным параметрам; % случаев |

Хи-квадрат |

Чувствительность |

Специфичность |

|

|

Нет торсионных деформаций |

0,9 ± 0,44 |

1,25 ± 0,43 |

7,3 |

р < 0,001 |

0,772 |

0,921 |

|

Коррекция торсионных деформаций выполнялась |

1,8 ± 0,41 |

2,0 ± 0,0 |

84,7 |

ДИСКУССИЯ

В целом, для всей группы средние значения для каждого из исследуемых 17 показателей Эдинбургской шкалы представлены в таблице 2. Отмечено существенное улучшение кинематических параметров походки у детей на протяжении периода наблюдения. Девиация от нормальных значений уменьшилась почти в 4 раза для всей группы. Наиболее существенные улучшения отмечены в опорную фазу шага: первичный контакт, момент подъема пятки, максимальная тыльная флексия стопы, максимальное разгибание коленного сустава, максимальное

разгибание тазобедренного сустава, латеральный сдвиг туловища, ориентация стопы и коленного сустава относительно оси движения; в неопорную фазу шага: максимальная тыльная флексия стопы, пиковое сгибание коленного сустава, клиренс шага, пиковое сгибание тазобедренного сустава, позиция коленного сустава непосредственно перед контактом с опорной поверхностью.

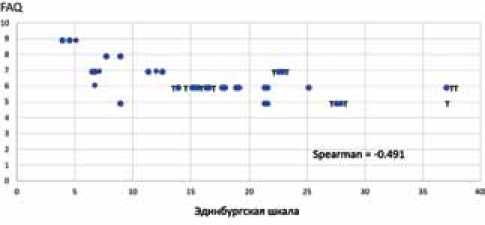

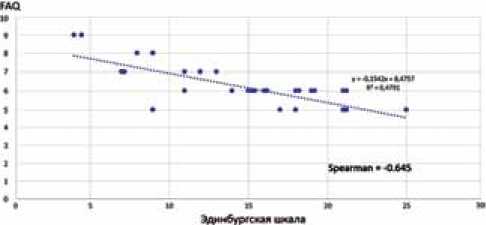

При сопоставлении суммарных показателей Эдинбургской шкалы со значениями FAQ была обнаружена значимая отрицательная корреляция в период до лечения

и через 2–3 года после первичной операции (табл. 3). Изучение изменений параметров оценки у пациентов в период 1 год после операции выявило, что существенное значение имеет невыявленная и неустраненная на исходном этапе лечения торсионная деформация бедренных костей, что потребовало повторного вмешательства у 12 пациентов через 12–15 месяцев после первичной операции. Рисунок 1 и 2 представляют распределение случаев в зависимости от значений анализа походки и FAQ для периода 12 месяцев после первичной операции, наглядно иллюстрируя влияние неисправленных торсионных деформаций на результат лечения в среднесрочном периоде. Как было уже сказано выше, в период 12–15 месяцев после первичного вмешательства торсионные деформации были хирургически исправлены у 12 пациентов.

Раздельный анализ результатов лечения представлен в таблице 4. Мы полагаем, что потеря корреляции между изменениями двигательной активности и параметрами анализа походки в период 12 месяцев после операции обусловлена тем, что вместе анализировались как пациенты с выполненной коррекцией

торсионных деформаций, так и без таковой. К этому же заключению приводят значимые значения отрицательной корреляции в период 2–3 года после первичной операции, когда уже у всех пациентов были устранены торсионные деформации.

Таким образом, многоуровневые вмешательства обеспечивали существенное улучшение кинематических показателей анализа походка в отдаленном периоде как для пациентов с true equinus gait (рис. 3), так и для детей с jump gait (рис. 4).

При анализе результатов лечения пациентов, которым в программу лечения были включены и коррекции торсионных деформаций, было выявлено, что сочетание максимальных отклонений по параметрам “knee progression angle” et “trunk maximal lateral shift” Эдинбургской шкалы при исходном анализе походки коррелирует с клиническими значимыми торсионными деформациями, которые были исправлены в рамках первого вмешательства или через 1 год. Отметим высокие чувствительность и специфичность данного сочетания как диагностического теста (табл. 5).

Таблица 2

Рис. 1. Распределение всех случаев, включая неисправленные торсионные деформации, в зависимости от значений анализа походки и FAQ через 12 месяцев после первоначального вмешательства. Случаи с клинически значимыми торсионными деформациями представлены «т»

Рис. 2. Распределение случаев без торсионных деформаций в зависимости от значений анализа походки и FAQ через 12 месяцев после операции. Значения обратной корреляции становятся значимыми

ДЦП – самая частая причина двигательных нарушений, возникающая в раннем детстве и присутствующая на протяжении всей жизни. Частота встречаемости заболевания составляет 1/500 новорожденных, и в мире живет 17 млн. людей с церебральным параличом [36, 37].

Нарушения походки, классифицируемые как true equinus gait и jump gait, характерны для детей со спастической диплегией, данные паттерны обусловлены спастичностью и/или ретракцией мышц подошвенных флексоров стоп и сгибателей коленного сустава [22]. При развитии ретракции мышц, сопровождающейся критическими ухудшениями гониометрических показателей, показания к оперативному ортопедическому лечению становятся обоснованными [38–40]. Однако помимо ретракции мышц объектом хирургического лечения в рамках многоуровневых вмешательств при данных типах походки становятся деформации стоп и торсионные деформации сегментов [41–51].

Основным объектом ортопедической операции при true equinus gait и jump gait является устранение контрактур коленных и голеностопных суставов обеих конечностей [29, 32, 52]. При этом крайне важно исключить необоснованные ранние оперативные вмешательства (удлинение мышц до наступления критических значений ретракции, удлинение ахиллова сухожилия при отсутствии ретракции камбаловидных мышц, операции до возраста 5–6 лет, когда еще, как правило, нет ретракции мышечного аппарата) [32, 53–56]. Ранние необоснованные вмешательства ведут к развитию функциональной недостаточности трицепсов голеней, потере силы эксцентрического сокращения трицепса (особенно камбаловидной мышцы) в опорную фазу шага в момент абсорбции кинетической энергии, что сопровождается преждевременным сгибанием в коленном суставе и постепенным развитием несостоятельности разгибательного аппарата с прогрессированием паттерна походки в crouch gait [56–58].

Методом выбора удлинения трицепса при ДЦП является фасциотомия икроножных мышц, что, по данным компьютерного анализа походки, сопровождается улучшением кинематических параметров голеностопного сустава без развития crouch gait в отдаленном периоде [52, 57, 59, 60]. Именно такой эффект было отмечен в нашем исследовании, улучшение параметров походки, кинематики стопы отмечено у всех пациентов без развития патологических сгибательных установок в коленном суставе в отдаленном периоде. При этом крайне важно исключить гипер- или гипокоррекции контрактур коленных суставов [55].

По данным Gorton G.E. et al. [55], Terjesen T. et al. [60], улучшение/нормализация движений в голеностопном

суставе не сопровождалось компенсаторными изменениями кинематических параметров тазобедренных и коленных суставов. В нашем исследовании мы также отмечали улучшение параметров движений в тазобедренных и коленных суставах, расценивая эту ситуацию как дистанционный эффект улучшения кинематики голеностопных суставов, коррекции деформаций стопы.

В частности, отметим, что нормализация/улучше-ние разгибания в коленном суставе перед первичным контактом, улучшающим ориентацию стопы в начале опорной фазы, также было подчеркнуто в исследовании Adolfsen S. et al., 2007 [31].

Среди других положительных эффектов операции мы обнаружили уменьшение избыточного компенсаторного сгибания в коленном и тазобедренном суставах в неопорную фазу в сочетании с улучшением клиренса шага, что является следствием увеличения тыльной флексии стопы. Ранее данный результат ортопедического вмешательства отмечали другие исследователи [31, 55].

Исследования, основанные на изучении кинематических и кинетических параметров походки, показали, что увеличение/нормализация тыльной флексии стопы в опорную фазу сопровождается устранением патологических величин плеч рычагов в сагиттальной плоскости [30, 59] и сдвигом момента максимальной генерации энергии концентрического сокращения трицепса к концу опорной фазы [29, 51].

Ounpuu S. et al. [21], 2002; Theologis T. et al. [61] указали на необходимость устранения торсионных деформаций конечностей, что нормализует величины плеч рычагов во фронтальной плоскости и делает ходьбу менее энергозатратной. Однако в отношении коррекции торсионных деформаций у детей существует достаточная неопределенность, связанная со слабой корреляцией между анатомическими значениями торсии и параметрами анализа походки [49]. У взрослых пациентов со спастическими параличами результаты коррекции, основанной на анатомических параметрах, гораздо более предсказуемы [62]. Именно поэтому устранение торсионных деформаций может быть отложено до момента завершения активного роста конечностей [47].

Однако клинически значимые торсионные деформации, обусловливающие функциональные затруднения при ежедневой обычной двигательной активности, требуют коррекции в детском возрасте. Вмешательства на мягких тканях не ведут к значимому устранению патологических ротационных установок бедра [63]. Наше исследование показало, что критерием к выставлению показаний к деторсионным остеотомиям в рамках многоуровневых вмешательств у детей с паттернами походки true equinus gait и jump gait является

сочетание крайних отклонений показателей Эдинбургской шкалы – knee progression angle c trunk maximum lateral shift – в опорную фазу. Данный тест (критерий) имеет высокую специфичность и чувствительность.

В целом, ортопедическая хирургия при ДЦП у детей направлена на коррекцию деформаций для улучшения биомеханики передвижений, устранение контрактур суставов для улучшения ежедневной двигательной активности и повышения функциональных возможностей, уменьшение энергетических трат, связанных с биомеханическими нарушениями, предотвращение и снижение болевого синдрома, обусловленного ранними артрозными явлениями, деформациями, уменьше-ние/устранение проблем использования обуви и ортезных изделий [47, 62, 64, 65, 66]. Анализ походки, ее кинематических, кинетических параметров заставляет

хирургов критически пересмотреть план лечения, исключая или добавляя элементы вмешательства [24].

Наше исследование подтверждает, что многоуровневые вмешательства существенно улучшают большинство параметров походки, как непосредственно зависящих от ретракции и деформации в конкретной анатомической области, так и опосредованно обусловленных компенсаторной биомеханически невыгодной установкой и функцией удаленных сегментов. Отдельное внимание требует диагностика и количественная оценка торсионных деформаций сегментов, которая в детском возрасте основывается, в первую очередь, на оценке кинематических параметров походки. Коррекция торсионных деформаций должна проводиться одновременно с устранением контрактур суставов и деформаций стоп.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Многоуровневые одномоментные ортопедические вмешательства улучшают кинематические параметры походки всей биомеханической цепи нижних конечностей. Помимо локальных эффектов хирургических вмешательств отмечаются отдаленные изменения в виде редукции энергоемких компенсаторных движений. При использовании Edinburgh visual gait score сочетание максимальных отклонений knee progression angle c trunk maximum lateral shift в опорную фазу обосновывает показания к коррекции торсионных деформаций. Использование кинетических и кинематических показателей, их анализ на основе количественных данных является обязательными в ортопедической хирургии ДЦП.

Список литературы Изменение кинематических параметров походки у детей с ДЦП после многоуровневых вмешательств при исходных паттернах true equinus gait и jump gait

- Alriksson-Schmidt A., Hägglund G. // Acta Paediatr. 2016. Vol. 105, No 6. P. 665-670. DOI: 10.1111/apa.13368

- Prevalence of cerebral palsy in north-east Italy from 1965 to 1989 / M. Bottos, T. Granato, G. Allibrio, C. Gioachin, M.L. Puato // Dev. Med. Child. Neurol. 1999. Vol. 41, No 1. P. 26-39.

- Cans C. Comprendre la paralysie cérébrale: Qui sommes nous? Combien sommes-nous? In: La recherche sur l'infirmité motrice cérébrale en Europe. Paris: Fondation Motrice, 2006.

- Cerebral Palsy - Trends in Epidemiology and Recent Development in Prenatal Mechanisms of Disease, Treatment, and Prevention / M. Stavsky, O. Mor, S.A. Mastrolia, S. Greenbaum, N.G. Than, O. Erez // Front. Pediatr. 2017. Vol. 5. P. 21. DOI: 10.3389/fped.2017.00021

- Детский церебральный паралич / В.И. Гузева, А.Л. Куренков, В.А. Змановская, Т.Т. Батышева, К.А. Семенова, В.А. Жеребцова, Л.Н. Владыкина, Д.А. Попков // Федеральное руководство по детской неврологии / под ред. проф. В.И. Гузевой. М., 2016. Гл. 14. С. 169-185.

- Длительное применение препарата ботулинического токсина типа А: диспорт в комплексной реабилитации детей со спастическими формами церебрального паралича / В.А. Змановская, Е.В. Левитина, Д.А. Попков, М.Н. Буторина, О.Л. Павлова // Журнал неврологии и психиатрии им. C.C. Корсакова. 2014. Т. 114, № 7. С. 33-36.

- Первый Российский консенсус по применению многоуровневых инъекций Abobotulinumtoxin A при лечении спастических форм детского церебрального паралича / А.Л. Куренков, О.А. Клочкова, В.А. Змановская, И.В. Фальковский, В.М. Кенис, Л.Н. Владыкина, Д.А. Красавина, А.С. Носко, Л.В. РЫЧКОВА, Х.М. Каримова, Б.И. Бурсагова, Л.С. Намазова-Баранова, А.М. Мамедьяров, Л.М. Кузенкова, О.Г. Донцов, М.А. Рыженков, М.Н. Буторина, О.Л. Павлова, Н.Н. Харламова, Д.М. Данков, Е.В. Левитина, Д.А. Попков, С.О. Рябых, С.Н. Медведева, Е.Б. Губина, О.В. Агранович, Т.И. Киселева, О.Н. Васильева, В.П. Зыков, В.И. Михнович, Т.А. Белогорова // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2016. Т. 116, № 11. С. 121-130.

- Детский церебральный паралич: диагностика и коррекция когнитивных нарушений: учеб. - метод. пособие / ГБОУ ВПО "Рос. нац. исслед. мед. ун-т им. Н.И. Пирогова"; [сост.: С.А. Немкова, Л.С. Намазова-Баранова, О.И. Маслова, Н.Н. Заваденко, А.А. Холин, Г.А. Каркашадзе, А.М. Мамедьяров, Ю.Е. Нестеровский, С.В. Говорун]. М.: Союз педиатров России, 2012. 60 с.

- Horstmann H.M., Bleck E.E. Orthopaedic management in cerebral palsy. 2nd Ed. London: Mac Keith Press, 2007. 412 p.

- The cerebral palsy research registry: development and progress toward national collaboration in the United States / D.S. Hurley, T. Sukal-Moulton, M.E. Msall, D. Gaebler-Spira, K.J. Krosschell, J.P. Dewald // J. Child. Neurol. 2011. Vol. 26, No 12. P. 1534-1541.

- DOI: 10.1177/0883073811408903

- Development of the Gross Motor Function Classification System for cerebral palsy / P.L. Rosenbaum, R.J. Palisano, D.J. Bartlett, B.E. Galuppi, D.J. Russell // Dev. Med. Child. Neurol. 2008. Vol. 50, No 4. P. 249-253.

- DOI: 10.1111/j.1469-8749.2008.02045.x

- Aiona M.D., Sussman M.D. Treatment of spastic diplegia in patients with cerebral palsy: Part II // J. Pediatr. Orthop. B. 2004. Vol. 13, No 3. P. S13-S38.

- Damiano D.L., Alter K.E., Chambers H. New clinical and research trends in lower extremity management for ambulatory children with cerebral palsy // Phys. Med. Rehabil. Clin. N. Am. 2009. Vol. 20, No 3. P. 469-491.

- DOI: 10.1016/j.pmr.2009.04.005

- Lebarbier P., Penneçot G. L'infirmité motrice d'origine cérébrale (IMOC) // Rev. Chir. Orthop. Traumatol. 2006. Vol. 92, No 4. P. 393-395. DOI: RCO-06-2006-92-4-0035-8211-1040-101019-200518541.

- Distal femoral extension osteotomy and patellar tendon advancement to treat persistent crouch gait in cerebral palsy. Surgical technique / T.F. Novacheck, J.L. Stout, J.R. Gage, M.H. Schwartz // J. Bone Joint Surg. Am. 2009. Vol. 91, No Suppl. 2. P. 271-286.

- DOI: 10.2106/JBJS.I.00316

- Measuring quality of life in cerebral palsy children / E. Viehweger, S. Robitail, M.A. Rohon, M. Jacquemier, J.L. Jouve, G. Bollini, M.C. Simeoni // Ann. Readapt. Med. Phys. 2008. Vol. 51, No 2. P. 119-137.

- DOI: 10.1016/j.annrmp.2007.12.002

- Результаты многоуровневых одномоментных ортопедических операций и ранней реабилитации в комплексе с ботулинотерапией у пациентов со спастическими формами церебрального паралича / Д.А. Попков, В.А. Змановская, Е.Б. Губина, С.С. Леончук, М.Н. Буторина, О.Л. Павлова // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2015. Т. 115, № 4. С. 41-48.

- Леончук С.С., Чибиров Г.М., Попков Д.А. Коррекция деформации стопы по методике Evans у ребенка с ДЦП в рамках одномоментного многоуровневого ортопедического вмешательства. Случай из практики // Гений ортопедии. 2016. No 3. С. 77-83

- Alterations in surgical decision making in patients with cerebral palsy based on three-dimensional gait analysis / P.A. DeLuca, R.B. Davis 3rd, S. Ounpuu, S. Rose, R. Sirkin // J. Pediatr. Orthop. 1997. Vol. 17, No 5. P. 608-614.

- Gage J.R. The treatment of gait problems in cerebral palsy. Series: Clinics in developmental medicine. London: Mac Keith Press. 2004, no. 164-165.

- Long-term effects of femoral derotation osteotomies: an evaluation using three-dimensional gait analysis / S. Ounpuu, P. DeLuca, R. Davis, M. Romness // J. Pediatr. Orthop. 2002. Vol. 22, No 2. P. 139-145.

- Rodda J., Graham H.K. Classification of gait patterns in spastic hemiplegia and spastic diplegia: a basis for a management algorithm // Eur. J. Neurol. 2001. Vol. 8, No Suppl. 5. P. 98-108.

- Sutherland D.H., Davids J.R. Common gait abnormalities of the knee in cerebral palsy. Clin. Orthop. Relat. Res. 1993. No 288. P. 139-147.

- Preoperative gait analysis has a substantial effect on orthopedic decision making in children with cerebral palsy: comparison between clinical evaluation and gait analysis in 60 patients / B. Lofterød, T. Terjesen, I. Skaaret, A.B. Huse, R. Jahnsen / Acta Orthop. 2007. Vol. 78, No 1. P. 74-80.

- Simon S.R. Quantification of human motion: gait analysis-benefits and limitations to its application to clinical problems / J. Biomech. 2004. Vol. 37, No 12. P. 1869-1880.

- Аксенов А.Ю., Хит Г.Х., Клишковская Т.А., Долганова Т.И. Методология видеоанализа в диагностике нарушений локомоторной функции у детей с церебральным параличом при использовании ограниченного числа светоотражающих камер (обзор литературы) // Гений ортопедии. 2019. Т. 25, № 1. С. 102-110

- Correlation of the Edinburgh Gait Score with the Gillette Gait Index, the Gillette Functional Assessment Questionnaire, and dimensionless speed / S.J. Hillman, M.E. Hazlewood, M.H. Schwartz, M.L. van der Linden, J.E. Robb // J. Pediatr. Orthop. 2007. Vol. 27, No 1. P. 7-11.

- Novacheck T.F., Stout J.L., Tervo R. Reliability and validity of the Gillette Functional Assessment Questionnaire as an outcome measure in children with walking disabilities // J. Pediatr. Orthop. 2000. Vol. 20, No 1. P. 75-81.

- Comprehensive treatment of ambulatory children with cerebral palsy: an outcome assessment / M.H. Schwartz, E. Viehweger, J. Stout, T.F. Novacheck, J.R. Gage // J. Pediatr. Orthop. 2004. Vol. 24, No 1. P. 45-53.

- Edinburgh visual gait score for use in cerebral palsy / H.S. Read, M.E. Hazlewood, S.J. Hillman, R.J. Prescott, J.E. Robb // J. Pediatr. Orthop. 2003. Vol. 23, No 3. P. 296-301.

- Kinematic and kinetic outcomes after identical multilevel soft tissue surgery in children with cerebral palsy / S.E. Adolfsen, S. Ounpuu, K.J. Bell, P.A. DeLuca // J. Pediatr. Orthop. 2007. Vol. 27, No 6. P. 658-667.

- Lofterød B., Terjesen T. Local and distant effects of isolated calf muscle lengthening in children with cerebral palsy and equinus gait // J. Child. Orthop. 2008. Vol. 2, No 1. P. 55-61.

- DOI: 10.1007/s11832-007-0074-9

- Multilevel surgery in spastic diplegia: evaluation by physical examination and gait analysis in 25 children / V. Saraph, E.B. Zwick, G. Zwick, C. Steinwender, G. Steinwender, W. Linhart // J. Pediatr. Orthop. 2002. Vol. 22, No 2. P. 150-157.

- Propulsive function during gait in diplegic children: evaluation after surgery for gait improvement / E.B. Zwick, V. Saraph, W.E. Linhart, G. Steinwender // J. Pediatr. Orthop. B. 2001. Vol. 10, No 3. P. 226-233.

- Gillette Functional Assessment Questionnaire 22-item skill set: factor and Rasch analyses / G.E. Gorton 3rd, J.L. Stout, A.M. Bagley, K. Bevans, T.F. Novacheck, C.A. Tucker // Dev. Med. Child. Neurol. 2011. Vol. 53, No 3. P. 250-255.

- DOI: 10.1111/j.1469-8749.2010.03832.x

- Prevalence of Cerebral Palsy among 8-Year-Old Children in 2010 and Preliminary Evidence of Trends in Its Relationship to Low Birthweight / M.S. Durkin, R.E. Benedict, D. Christensen, L.A. Dubois, R.T. Fitzgerald, R.S. Kirby, M.J. Maenner, K. van Naarden Braun, M.S. Wingate, M. Yeargin-Allsopp // Paediatr. Perinat. Epidemiol. 2016. Vol. 30, No 5. P. 496-510.

- DOI: 10.1111/ppe.12299

- Cerebral palsy / H.K. Graham, P. Rosenbaum, N. Paneth, B. Dan, J.P. Lin, D.L. Damiano, J.G. Becher, D. Gaebler-Spira, A. Colver, D.S. Reddihough, K.E. Crompton, R.L. Lieber // Nat. Rev. Dis. Primers. 2016. Vol. 2. P. 15082.

- DOI: 10.1038/nrdp.2015.82

- Craig J.J., van Vuren J. The importance of gastrocnemius recession in the correction of equinus deformity in cerebral palsy // J. Bone Joint Surg. Br. 1976. Vol. 58, No 1. P. 84-87.

- Karamitopoulos M.S., Nirenstein L. Neuromuscular Foot: Spastic Cerebral Palsy // Foot Ankle Clin. 2015. Vol. 20, No 4. P. 657-668.

- DOI: 10.1016/j.fcl.2015.07.008

- Development of lower limb range of motion from early childhood to adolescence in cerebral palsy: a population-based study / E. Nordmark, G. Hägglund, H. Lauge-Pedersen, P. Wagner, L. Westbom // BMC Med. 2009. Vol. 7. P. 65.

- DOI: 10.1186/1741-7015-7-65

- Bennet G.C., Rang M., Jones D. Varus and valgus deformities of the foot in cerebral palsy // Dev. Med. Child. Neurol. 1982. Vol. 24, No 4. P. 499-503.

- Talonavicular arthrodesis for the treatment of neurological flat foot deformity in pediatric patients: clinical and radiographic evaluation of 29 feet / G. de Coulon, K. Turcot, F. Canavese, R. Dayer, A. Kaelin, D. Ceroni // J. Pediatr. Orthop. 2011. Vol. 31, No 5. P. 557-563.

- DOI: 10.1097/BPO.0b013e31821fffa0

- Triple arthrodesis with lateral column lengthening for the treatment of planovalgus deformity / N.L. Frost, J.A. Grassbaugh, G. Baird, P. Caskey // J. Pediatr. Orthop. 2011. Vol. 31, No 7. P. 773-782.

- DOI: 10.1097/BPO.0b013e31822d3882

- Fulford G.E. Surgical management of ankle and foot deformities in cerebral palsy / Clin. Orthop. Relat. Res. 1990. No 253. P. 55-61.

- Grice D.S. An extra-articular arthrodesis of the subastragalar joint for correction of paralytic flat feet in children // J. Bone Joint Surg. Am. 1952. Vol. 34 A, No 4. P. 927-940.

- Kołodziej Ł., Dobiecki K., Sadlik B. Surgical treatment of advanced, stiff neurologic cavovarus foot in adults // Ortop. Traumatol. Rehabil. 2013. Vol. 15, No 4. P. 325-333.

- DOI: 10.5604/15093492.1073831

- Ławniczak D., Jóźwiak M., Manikowska F. Assessment of absolute knee joint linear and angular velocity in patients with spastic cerebral palsy after operative treatment of lever arm disfunction deformities - prospective study // Chir. Narzadow Ruchu. Ortop. Pol. 2010. Vol. 75, No 2. P. 92-97.

- Mosca V.S. Calcaneal lengthening for valgus deformity of the hind foot. Results in children who had severe, symptomatic flatfoot and skewfoot // J. Bone Joint Surg. Am. 1995. Vol. 77, No 4. P. 500-512.

- Torsional profile versus gait analysis: consistency between the anatomic torsion and the resulting gait pattern in patients with rotational malalignment of the lower extremity / C. Radler, A. Kranzl, H.M. Manner, M. Höglinger, R. Ganger, F. Grill // Gait Posture. 2010. Vol. 32, No 3. P. 405-410.

- DOI: 10.1016/j.gaitpost.2010.06.019

- Sees J.P., Miller F. Overview of foot deformity management in children with cerebral palsy // J. Child. Orthop. 2013. Vol. 7, No 5. P. 373-377.

- DOI: 10.1007/s11832-013-0509-4

- Calcaneal lengthening for the planovalgus foot deformity in children with cerebral palsy / W.J. Yoo, C.Y. Chung, I.H. Choi, T.J. Cho, D.H. Kim // J. Pediatr. Orthop. 2005. Vol. 25, No 6. P. 781-785.

- Outcome of gastrocnemius recession and tendo-achilles lengthening in ambulatory children with cerebral palsy / R.M. Kay, S.A. Rethlefsen, J.A. Ryan, T.A. Wren // J. Pediatr. Orthop. B. 2004. Vol. 13, No 2. P. 92-98.

- Ankle and knee coupling in patients with spastic diplegia: effects of gastrocnemius-soleus lengthening / A. Baddar, K. Granata, D.L. Damiano, D.V. Carmines, J.S. Blanco, M.F. Abel // J. Bone Joint Surg. Am. 2002. Vol. 84, No 5. P. 736-744.

- Dietz F.R., Albright J.C., Dolan L. Medium-term follow-up of Achilles tendon lengthening in the treatment of ankle equinus in cerebral palsy // Iowa Orthop. J. 2006. Vol. 26. P. 27-32.

- A prospective cohort study of the effects of lower extremity orthopaedic surgery on outcome measures in ambulatory children with cerebral palsy / G.E. Gorton 3rd, M.F. Abel, D.J. Oeffinger, A. Bagley, S.P. Rogers, D. Damiano, M. Romness, C. Tylkowski // J. Pediatr. Orthop. 2009. Vol. 29, No 8. P. 903-909.

- DOI: 10.1097/BPO.0b013e3181c11c0c

- Miller F. Cerebral Palsy. 1st Ed. New York: Springer-Verlag, 2005.

- DOI: 10.1007/b138647

- Isolated calf lengthening in cerebral palsy. Outcome analysis of risk factors / D.C. Borton, K. Walker, M. Pirpiris, G.R. Nattrass, H.K. Graham // J. Bone Joint Surg. Br. 2001. Vol. 83, No 3. P. 364-370.

- Calcaneal gait in spastic diplegia after heel cord lengthening: a study with gait analysis / L.S. Segal, S.E. Thomas, J.M. Mazur, M. Mauterer // J. Pediatr. Orthop. 1989. Vol. 9, No 6. P. 697-701.

- Kinematic and kinetic evaluation of the ankle after lengthening of the gastrocnemius fascia in children with cerebral palsy / S.A. Rose, P.A. DeLuca, R.B. Davis 3rd, S. Ounpuu, J.R. Gage // J. Pediatr. Orthop. 1993. Vol. 13, No 6. P. 727-732.

- Terjesen T., Lofterød B., Skaaret I. Gait improvement surgery in ambulatory children with diplegic cerebral palsy // Acta Orthop. 2015. Vol. 86, No 4. P. 511-517.

- DOI: 10.3109/17453674.2015.1011927

- Theologis T. Lever arm dysfunction in cerebral palsy gait // J. Child. Orthop. 2013. Vol. 7, No 5. P. 379-382.

- DOI: 10.1007/s11832-013-0510-y

- Femoral derotation osteotomy in adults with cerebral palsy / C. Putz, S.I. Wolf, A. Geisbüsch, M. Niklasch, L. Döderlein, T. Dreher // Gait Posture. 2016. Vol. 49. P. 290-296.

- DOI: 10.1016/j.gaitpost.2016.06.034

- Lofterød B., Terjesen T. Changes in lower limb rotation after soft tissue surgery in spastic diplegia // Acta Orthop. 2010. Vol. 81, No 2. P. 245-249.

- DOI: 10.3109/17453671003587135

- Walking abilities of young adults with cerebral palsy: changes after multilevel surgery and adolescence / M.E. Gannotti, G.E. Gorton 3rd, M.T. Nahorniak, P.D. Masso // Gait Posture. 2010. Vol. 32, No 1. P. 46-52.

- DOI: 10.1016/j.gaitpost.2010.03.002

- Lehtonen K., Mäenpää H., Piirainen A. Does single-event multilevel surgery enhance physical functioning in the real-life environment in children and adolescents with cerebral palsy (CP)?: patient perceptions five years after surgery // Gait Posture. 2015. Vol. 41, No 2. P. 448-153.

- DOI: 10.1016/j.gaitpost.2014.11.005

- Walking deterioration and gait analysis in adults with spastic bilateral cerebral palsy / A. Opheim, J.L. McGinley, E. Olsson, J.K. Stanghelle, R. Jahnsen // Gait Posture. 2013. Vol. 37, No 2. P. 165-171.

- DOI: 10.1016/j.gaitpost.2012.06.032