Изменение кинетики артериального русла у больных ИБС и артериальной гипертензией при развитии хронической сердечной недостаточности

Автор: Солдатова Оксана Александровна

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 2 (26), 2017 года.

Бесплатный доступ

Цель: установить особенности биомеханики артерий большого круга кровообращения у больных с ИБС и артериальной гипертензии при формировании хронической сердечной недостаточности. Материалы и методы. Обследовано 152 больных, перенесших инфаркт миокарда, в сочетании и без артериальной гипертензии с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) I и IIA стадии, II функционального класса (ф.к.). Всем обследуемым проводилась компьютерная сфигмография сонной, локтевой, лучевой, бедренной, передней большеберцовой артерий и артерии тыла стопы в покое. Результаты. Наблюдалось достоверное увеличениея продолжительности фаз притока a.carotis у больных с ХСН I стадии II ф.к. только при наличии АГ. Прогрессирование ХСН сопровождалось укорочением фаз притока у всех больных. Результаты исследования биомеханики периферических артерий продемонстрировали по мере прогрессирования ХСН увеличение продолжительности фаз притока и укорочение фаз оттока. Также выявлялось увеличение продолжительности некоторых фаз, связанных с пропульсивной деятельностью артериальной стенки у пациентов с АГ (в основном при ХСН I стадии II ф.к.), по сравнению с пациентами, имеющими нормальное артериальное давление. Скоростные и силовые параметры биомеханики периферических артерий уменьшались с нарастанием тяжести ХСН у всех пациентов, перенесших ИМ, как в сочетании с АГ, так и без нее на протяжении всего сосудистого цикла. У больных с АГ и ХСН I стадии II ф.к. было обнаружено увеличение силовых и скоростных параметров кинетики периферических артерий в фазы, соответствующие сократительной активности гладкомышечных элементов их стенок, по сравнению с контролем и пациентами без АГ. Выводы: 1. Изменения биомеханики артерий большого круга кровообращения, выявленные на начальных этапах формирования ХСН и отражающие процесс их ремоделирования, у больных ИБС и АГ носят адаптивный характер. 2. Прогрессирование ХСН связано с нарушением пропульсивной активности артериального русла, что способствует нарастанию тяжести клинических проявлений данного синдрома и является самостоятельным механизмом развития декомпенсации.

Ибс инфаркт миокарда, артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность, биомеханика артериального русла

Короткий адрес: https://sciup.org/14344281

IDR: 14344281 | УДК: 616.1

Текст научной статьи Изменение кинетики артериального русла у больных ИБС и артериальной гипертензией при развитии хронической сердечной недостаточности

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) по-прежнему является приоритетной проблемой мировой кардиологии в связи с широкой распространенностью, продолжающимся ростом новых случаев и высокой летальностью. Морфофункциональная перестройка артериального русла является важнейшим патогенетическим механизмом развития ХСН, во многом определяя характер течения данного синдрома и его осложнений[1, 2, 3]. Особый интерес в этой связи представляет нарушение пропульсивной активности артерий большого круга кровообращения, обеспечивающей перемещение крови в дистальном направлении. Наиболее частыми причинами ХСН в РФ являются ИБС и артериальная гипертензия (АГ), а особенно их сочетание. Однако как изменение кинетики артериальной стенки у этих больных не достаточно изучены.

Цель: установить особенности биомеханики артерий большого круга кровообращения у больных с ИБС и артериальной гипертензии при формировании хронической сердечной недостаточности.

Материалы и методы. Обследовано 152 больных, перенесших инфаркт миокарда. Все больные в зависимости от наличия артериальной гипертензии и тяжести хронической сердечной недостаточности были разделены на четыре группы. Характеристика больных по группам представлена в таблице 1.

Первые две группы представлены больными без АГ. В первую группу включены 44 мужчины с хронической сердечной недостаточностью I стадии, II функционального класса (ф.к.) (в соответствии с классификацией ОССН, 2007 г.). Вторую группу составили 56 мужчин c хронической сердечной недостаточностью IIA стадии, II ф.к.

Таблица 1

Характеристика больных по группам

|

Группы |

Количество больных |

Медиана возраста (годы) |

Тяжесть стенокардии |

Степень артериальной гипертензии |

Тяжесть хронической сердечной недостаточности |

|||||

|

I |

II |

III |

1 |

2 |

3 |

Стадия, функциональный класс |

Дистанция шестиминутной ходьбы (м) (медиана) |

|||

|

Группа 1 |

44 |

55 |

24 |

20 |

- |

- |

- |

- |

Н I стадия II ф.кл. |

423 |

|

Группа 2 |

56 |

56 |

26 |

30 |

- |

- |

- |

- |

Н IIа стадия II ф.кл. |

335 |

|

Группа 3 |

34 |

57 |

4 |

22 |

8 |

2 |

24 |

8 |

Н I стадия II ф.кл. |

420 |

|

Группа 4 |

18 |

60 |

- |

7 |

11 |

1 |

6 |

11 |

Н IIа стадия II ф.кл. |

325 |

Третья и четвертая группы сформированы из больных с гипертонической болезнью III стадии (классификация ВОЗ, МОАГ, 1999 г.). В третью группу вошли 34 пациента с ХСН I стадии, II ф.к., в четвертую – 18 больных ХСН IIA стадии, II ф.к. класса.

Критериями исключения являлись наличие у обследуемых лиц нарушений ритма сердца и проводимости, пороков сердца, хронической обструктивной бронхо-легочной патологии, облитерирующих заболеваний периферических артерий и стенозов общих сонных артерий, вторичной АГ.

В качестве группы контроля использованы результаты исследования 34 здоровых лиц, медиана возраста 43 года.

Всем обследуемым проводилась, компьютерная сфигмография сонной, локтевой, лучевой, бедренной, передней большеберцовой артерий и артерии тыла стопы в покое по методике, разработанной на кафедре пропедтерапии СамГМУ [4, 5, 6].

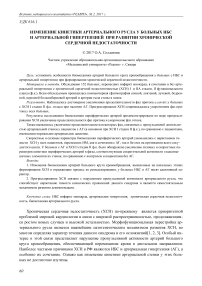

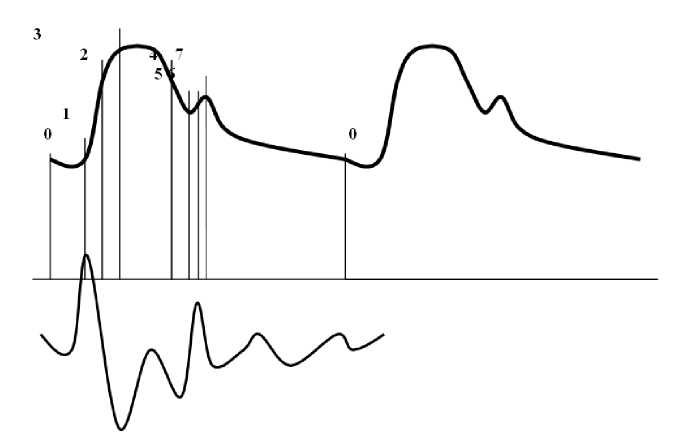

В соответствии с методикой при помощи ППП «PULS» в автоматизированном режиме выделяли следующие фазы сосудистого цикла (рис.1): быстрого (1–2) и медленного (2–3) притока (БП, МП) мышечного (3–4) и эластического (4–5) компонентов оттока (ЭКО, МКО), окклюзии проксимального отдела артерии I (5–6) и II (6–7) (ОПОА I, II), формирования среднего сосудистого давления (7–0) (ФССД) и антифлаттерную (0–1) (АФ) (рис. 3). Рассчитывали основные параметры биомеханики в каждую фазу: длительность [ с ] , средние скорость [ 10 -5 Па/с ] , ускорение [ 10-5 Па/с2 ] и мощность [ 10-10 Па/с3 ] . Анализу подвергали показатели, соответствующие наиболее значимым фазам кинетики артериальной стенки (БП, МП, ЭКО, МКО, ОПОА I и II).

Рис. 1. Сфигмограмма сонной артерии, и ее вторая производная

Сосудистый цикл также подразделяли на периоды:

-

- период притока, характеризующийся преобладанием притока крови над оттоком в области расположения датчика в момент прихода пульсовой волны (фазы БП и МП);

-

- период оттока, связанный с превалированием оттока крови, осуществляемого при участии артериальной стенки, над притоком в месте фиксации датчика (фазы ЭКО, МКО, ОПОА I и II).

Статистический анализ проводился с использованием непараметрических методов – применением критерия Вилкоксона при помощи программы «Statistica 6.0». При оценке достоверности результатов исходили из 5 % уровня значимости.

Результаты исследования и обсуждение. Анализ показателей компьютерной сфигмографии свидетельствовал о нарушении кинетики стенок как центральных, так и периферических артерий с развитием ХСН. При этом у больных с сочетанием АГ и ИБС эти изменения имели свои особенности.

Наблюдалось достоверное увеличениея продолжительности фаз притока a.carotis у больных с ХСН I стадии II ф.к. только при наличии АГ (БП – на 13 %, р = 0,035; МП – на 8 %, р = 0,038 по сравнению с нормой), что обусловлено повышенной нагрузкой сопротивлением на ЛЖ при отсутствии существенного нарушения его сократимости. Прогрессирование ХСН сопровождалось укорочением фаз притока у всех больных. Фаза МП стала короче в группе 4 на 17 % (р = 0,045) по сравнению с контролем и на 23 % (р = 0,028) – с группой 3, а в группе 2 – на 33 % (р = 0,025) при сопоставлении с нормой и на 20 % (р = 0,025) – с группой 1. Это является результатом как нарастания патологических изменений морфологии стенок артерий, так и, возможно, снижением инотропной функции ЛЖ.

Скоростные и силовые параметры, характеризующие движение стенки a.carotis (средние скорость, ускорение и мощность), в целом имели сходную динамику (табл. 2) в группах обследуемых при утяжелении ХСН – уменьшались в периоды притока и оттока в месте фиксации датчика, несколько в большей степени у пациентов с АГ. Так, среднее ускорение в фазу БП оказалось ниже нормы в группах 2, 3 и 4 на 7 % (р = 0,038), 5 % (р = 0,035) и 15 % (р = 0,023) соответственно, в группе 2 – уменьшилось при сопоставлении с группой 1 на 9 % (р = 0,046), а в группе 3 – относительно группы 2 на 11 % (р = 0,035).

В фазу МКО выявлялось снижение среднего ускорения при сопоставлении с контролем в группе 1 на 4 % (р = 0,048), в группе 2 – на 22 % (р = 0,012), в группе 3 на 12% (р = 0,022), в группе 4 на 17 % (р = 0,024).

В качестве одной из основных причин снижения большинства скоростных и силовых характеристик кинетики стенок центральных артерий в фазы притока и оттока следует рассматривать изменения их реологических свойств на фоне наличия ИБС, АГ и ХСН. Отсутствие у пациентов всех групп гемодинамически значимых поражений исследуемых сосудов и аорты полностью не исключает наличия в них атеросклеротического процесса, который уже на самых ранних этапах развития вызывает нарушения в качественном и количественном составе мукополисахаридных комплексов основного вещества стенок, снижая тем самым их упругость и растяжимость. Воздействие АГ приводит к увеличению растягивающего напряжения в стенках артерий, а также вызывает развитие структурных изменений (гипертрофия мышечных элементов меди, деструкция эластических мембран и увеличение соединительной ткани), способствуя тем самым снижению их податливости и увеличению жесткости. Сочетание АГ и атеросклероза потенцирует патологическое воздействие каждого заболевания, ускоряя появление изменений упруго-вязких свойств артериальных стенок, чем объясняются более выраженное уменьшение скоростных и силовых параметров биомеханики a.carotis в изученные периоды сосудистого цикла у данной категории больных. При этом необходимо учитывать влияние нейрогуморальной и иммунновоспалительной активации, как важнейшего механизма развития ХСН.

Результаты исследования биомеханики периферических артерий продемонстрировали следующее (табл. 2–7).

Таблица 2

Изменение параметров биомеханики a.carotis в обследованных группах

|

БП |

МП Дли |

ЭКО тельность фаз |

МКО (с) |

ОПОА I |

ОПОА II |

|

|

Контроль |

0,04 |

0,06 |

0,21 |

0,05 |

0,05 |

0,03 |

|

Группа 1 |

0,04 |

0,05 |

0,19 |

0,04 |

0,05 |

0,03 |

|

Группа 2 |

0,04 |

0,04*** |

0,22*** |

0,04* |

0,04** |

0,03 |

|

Группа 3 |

0,045* |

0,065*** |

0,21 |

0,04 |

0,05 |

0,02 |

|

Группа 4 |

0,042 |

0,05*12 0,21 Средняя скорость (10 " |

0,04 5 Па/с) |

0,05 |

0,02* |

|

|

Контроль |

7,9 |

7,17 |

2,13 |

3,43 |

0,88 |

0,59 |

|

Группа 1 |

7,11 |

6,94 |

2,03 |

3,34 |

1,42* |

1,08* |

|

Группа 2 |

6,98* |

6,87 |

2,03* |

3,02 |

1,19 |

0,83 |

|

Группа 3 |

7,325 |

6,94 |

2,13 |

3,425 |

1,595* |

1,11* |

|

Группа 4 |

6,81*2 |

6,99 Среднее |

2,015* ускорение (10 |

3,28 " 5 Па/с2) |

1,47 |

0,84 |

|

Контроль |

81,67 |

87,01 |

34,73 |

32,73 |

35,68 |

8,68 |

|

Группа 1 |

83,28 |

67,74* |

34,71 |

31,47* |

31,76* |

6,15 |

|

Группа 2 |

75,74*** |

65,69* |

32,93 |

25,66*** |

29,75*** |

5,36** |

|

Группа 3 |

77,835* |

68,955* |

34,77 |

28,8* |

32,325* |

6,275 |

|

Группа 4 |

69,35*12 |

54,03*12 Средняя |

32,215 мощность (10 " |

27,14*2 10 Па/с3) |

30,66*2 |

5,1252 |

|

Контроль |

513 |

454,59 |

58,52 |

80,61 |

40,39 |

4,57 |

|

Группа 1 |

449,92* |

365,91* |

57,16 |

81,4 |

53,44* |

6,62 |

|

Группа 2 |

403,8*** |

327,5*** |

52,77 |

78,93 |

50,8 |

9,06 |

|

Группа 3 |

435,32* |

328,3* |

56,61 |

80,69 |

61,315 |

7,21 |

|

Группа 4 |

378,9*12 |

313,65*1 |

50,965 |

78,485 |

58,695 |

6,985 |

Примечание: * - достоверное различие с группой контроля; ** - достоверное различие с группой 1;

*** – достоверное различие с контролем и с группой 1;1– достоверное различие с группой 2;

2 – достоверное различие с группой 3.

По мере прогрессирования ХСН увеличивалась продолжительность фаз притока и укорачивались фазы оттока.

На a. ulnaris (табл. 3) по сравнению с нормой в группе 2 фаза БП увеличилась на 25 % (р = 0,04), а в группе 4 – на 25 % (р = 0,045). У пациентов группы 2 эта фаза оказалась продолжительнее группы 1 на 25% (р = 0,038), а в группе 4 – превосходила по длительности группу 3 на 25 % (р = 0,04). Произошло уменьшение по сравнению с нормой длительности фазы ЭКО в группе 2 на 28 % (р = 0,04), а в группе 4 – на 15 % (р = 0,044). У пациентов группы 2 фаза МКО оказалась короче, чем в группе 1 на 17 % (р = 0,034), а в группе 4 фаза ЭКО – по сравнению с группой 3 на 15 % (р = 0,046). На a.femoralis (табл. 5) в группе 3 наблюдался увеличение фазы МП на 7 % (р = 0,048), а в группах 2 и 4 – БП на 25 % (р = 0,016). Наблюдалось укорочение фазы МКО по отношению к норме в группе 1 на 33 % (р = 0,046), в группе 2 – на 43 % (р = 0,017), а также в группе 2 – по сравнению с группой 1 на 14 % (р = 0,046) и в группе 4 – при сопоставлении с группой 3 на 14 % (р = 0,048).

Таблица 3

Изменение параметров биомеханики a.ulnaris в обследованных группах

|

БП |

МП ЭКО |

МКО |

ОПОА I |

ОПОА II |

|

|

Контроль |

0,04 |

Длительность фаз (с) 0,06 0,02 |

0,07 |

0,06 |

0,05 |

|

Группа 1 |

0,04 |

0,065* 0,16 |

0,06 |

0,08 |

0,04 |

|

Группа 2 |

0,05*** |

0,08*** 0,145*** |

0,05*** |

0,05** |

0.04 |

|

Группа 3 |

0,04 |

0,07 0,2** |

0,07 |

0,08* |

0,04 |

|

Группа 4 |

0,05*2 |

0,07* 0,17*2 |

0,06*2 |

0,08 |

0,04 |

|

Контроль |

8,12 |

Средняя скорость (10 7,24 2,57 |

5 Па/с) 3,07 |

0,85 |

0,65 |

|

Группа 1 |

7,34* |

5,94* 2,48 |

3,48 |

0,83 |

0,61 |

|

Группа 2 |

7,085* |

5,88* 1,945*** |

3,12** |

0,87 |

0,48*** |

|

Группа 3 |

7,5* |

6,21* 2,45 |

3,61*** |

0,97*** |

0,56 |

|

Группа 4 |

7,38* |

5,81* 2,17* |

3,3612 |

1,0512 |

0,55*1 |

|

Контроль |

83,59 |

Среднее ускорение (10 89,05 36,74 |

" 5 Па/с2) 26,75 |

26,14 |

9,73 |

|

Группа 1 |

76,79 |

69,08 34,1* |

26,23 |

23,7 |

9,52 |

|

Группа 2 |

72,29*** |

67,54* 33,71*** |

21,505* |

23,56* |

4,16*** |

|

Группа 3 |

77,17 |

78,2 32,97 |

27,43 |

22,26 |

8,05 |

|

Группа 4 |

70,95*2 |

68,01* 32,972 |

21,42*2 |

19,02*2 |

5,44*2 |

|

Контроль |

505,84 |

Средняя мощность (10 " 455,59 62,39 |

10 Па/с3) 57,71 |

22,44 |

3,83 |

|

Группа 1 |

428,045* |

309,03* 61,95 |

57,025 |

22,82 |

3,18* |

|

Группа 2 |

419,81* |

342,35* 51,78*** |

54,49*** |

20,87*** |

2,74*** |

|

Группа 3 |

461,41 |

356,13 63,43 |

64,3** |

32,35*** |

2,77 |

|

Группа 4 |

447,58* |

338,99* 54,04*1 |

56,44*2 |

28,33 |

2,02*2 |

Примечание: * - достоверное различие с группой контроля; ** - достоверное различие с группой 1;

*** – достоверное различие с контролем и с группой 1; 1– достоверное различие с группой 2;

2 – достоверное различие с группой 3.

Наряду с этим, выявлялось увеличение продолжительности некоторых фаз, связанных с пропульсивной деятельностью артериальной стенки у пациентов с АГ (в основном при ХСН I стадии II ф.к.) по сравнению с пациентами, имеющими нормальное артериальное давление. Это можно объяснить гипертрофией гладкомышечных элементов средней сосудистой оболочки у данной категории обследуемых. В группе 3 более длительными по сравнению с группой 1оказались фазы: на a. ulnaris – ЭКО на 25 % (р = 0,035), на a.femoralis– МКО на 9 % (р = 0,048), на a.tibialisposterior– ЭКО на 22 % (р = 0,039), на a.dorsalispedis – ЭКО на 13 % (р = 0,036) и МКО на 33 % (р = 0,026) (табл. 3, 5, 6, 7).

Скоростные и силовые параметры биомеханики периферических артерий также уменьшались с нарастанием тяжести ХСН у всех пациентов, перенесших ИМ, как в сочетании с АГ, так и без нее на протяжении всего сосудистого цикла. В начальную стадию развития ХСН изменения кинетики артериального русла были менее существенны и часто не достигали уровня достоверности. Выявленную динамику можно проследить на примере среднего ускорения. На a.radialis (табл. 4) оно было меньше контроля в фазу БП у больных группы 2 на 16 % (р = 0,017), группы 3 на 12 % (р = 0,038) и группы 4 – на 17 % (р = 0,017). В эту фазу в группе 2 оно уступало группе 1 на 17 % (р = 0,026), а в МП в группе 4 – проявило снижение по отношению к группе 3 на 10 % (р = 0,036). В период оттока в группе 2 среднее ускорение было ниже, чем в группе 1 в фазу ЭКО на 20 % (р = 0,027), а в группе 4 – оказалось меньше по сравнению с группой 3 в фазы ЭКО – на 17 % (р = 0,036) и МКО – на 14 % (р = 0,038). На a.femoralis. (табл. 5) в фазу БП данный параметр биомеханики уступил норме в группе 1 на 15 % (р = 0,0002), в группе 2 – на 23 % (р = 0,04) в группе 3 – на 16 % (р = 0,000006), в группе 4 – на 20 % (р = 0,04). Было выявлено также его снижение в фазу МП в группе 2 по отношению к группе 1 на 15 % (р = 0,004), а в группе 4 – при сопоставлении с группой 3 на 7 % (р = 0,046). В период оттока наблюдалось уменьшение среднего ускорения по сравнению с нормой группе 2 в фазы ЭКО на 10 % (р = 0,048) и МКО на 20 % (р = 0,039), в группе 4 – в фазу ОПОА II на 28 % (р = 0,04). У пациентов группы 2 оно было меньше, чем в группе 1 в фазы ОПОА I на 13 % (р = 0,046) и II – на 17 % (р = 0,046), а в группе 4 – по сравнению с группой 3 в фазу ОПОА II на 55 % (р = 0,046).

Таблица 4

Изменение параметров биомеханики a.radialis в обследованных группах

Примечание: * - достоверное различие с группой

*** – достоверное различие с контролем и с группой 1; 1– достоверное различие с группой 2;

2 – достоверное различие с группой 3.

У больных с АГ и ХСН I стадии II ф.к. было обнаружено увеличение силовых и скоростных параметров кинетики периферических артерий в фазы, соответствующие сократительной активности гладкомышечных элементов их стенок по сравнению с контролем и пациентами без АГ. Однако при дальнейшем развитии ХСН данные показатели снижались, также как и в другие фазы сосудистого цикла, хотя в ряде случаев и на этом этапе превосходили результаты больных без АГ. Данная закономерность отчетливо проявляется на примере средней мощности и может быть обусловлена гипертрофией мышечного слоя средней оболочки у данной категории больных вследствие длительной нагрузки сопротивлением и трофического влияния нейроэндокринных агентов. Так, этот параметр в группе 3 превосходил значения нормы в фазу МКО сосудистого цикла a.ulnaris на 11 % (р = 0,039), a.radialis на 37 % (р = 0,027), a.femoralis на 29 % (р = 0,042), a.tibialis на 20 % (р = 0,016) и результаты группы 1 – на 13 % (р = 0,039), 15 % (р = 0,046), 25 % и 12 % (р = 0,046) соответственно, включая также a.dorsalispedis – на 27 % (р = 0,042). Преобладание средней мощности в группе 4 над группой 2 в данную фазу отмечалось у a.radialis на 58 % (р = 0,046), a.femoralis на 33 % (р = 0,033), a.dorsalispedis на 6 % (р = 0,048) (табл. 3–7). Последующее снижение скоростных и силовых показателей при увеличении тяжести ХСН свидетельствует о нарушении пропульсивной деятельности артериального русла как единого механизма развития декомпенсации независимо от этиологии заболевания.

Таблица 5

Изменение параметров биомеханики a.femoralis в обследованных группах

|

Контроль |

БП 0,04 |

МП ЭКО |

МКО (с) 0,105 |

ОПОА I 0,095 |

ОПОА II 0,04 |

|

Длительность фаз |

|||||

|

0,075 0,155 |

|||||

|

Группа 1 |

0,05 |

0,08 0,16 |

0,07* |

0,125 |

0,04 |

|

Группа 2 |

0,05* |

0,07* 0,16 |

0,06*** |

0,07*** |

0,03*** |

|

Группа 3 |

0,05 |

0,08* 0,175** |

0,07 |

0,11* |

0,04 |

|

Группа 4 |

0,05* |

0,07 0,18 Средняя скорость (10 |

0,06*2 5 Па/с) |

0,1 1 |

0,041 |

|

Контроль |

7,375 |

6,135 2,815 |

3,205 |

0,805 |

0,5 |

|

Группа 1 |

6,81 |

5,89 2,36 |

3,29 |

0,815 |

0,29 |

|

Группа 2 |

6,48*** |

5,17*** 2,305* |

3,31 |

0,72*** |

0,275*** |

|

Группа 3 |

6,98 |

5,54 2,72 |

3,93*** |

0,825 |

0,245 |

|

Группа 4 |

6,43*2 |

5,24*2 2,6351 Среднее ускорение (10 |

3,5712 " 5 Па/с2) |

0,732 |

0,24* |

|

Контроль |

79,755 |

74,02 38,925 |

21,335 |

17,1 |

3,395 |

|

Группа 1 |

67,435* |

72,92 38,04 |

20,39 |

15,535 |

3,41 |

|

Группа 2 |

61,44* |

62,3*** 37,24 |

21,23 |

17,92*** |

2,835*** |

|

Группа 3 |

66,655* |

72,99 38,54 |

21,44 |

16,82 |

5,41** |

|

Группа 4 |

63,53*2 |

68,06*2 37,225 Средняя мощность (10 " |

21,251 10 Па/с3) |

16,381 |

2,455*2 |

|

Контроль |

458,415 |

342,015 76,67 |

58,585 |

14,825 |

2,49 |

|

Группа 1 |

347,65* |

349,52 75,24 |

60,47 |

17,01 |

1,47* |

|

Группа 2 |

317,1*** |

240,6*** 68,865*** |

53,125*** |

14,18** |

0,945*** |

|

Группа 3 |

380,625* |

301,655 71,135 |

75,81*** |

25,205*** |

1,46* |

|

Группа 4 |

325,44*2 |

290,21* 72,32 |

70,91512 |

23,7*1 |

1,3*2 |

Примечание: * - достоверное различие с группой контроля; ** - достоверное различие с группой 1;

*** – достоверное различие с контролем и с группой 1; 1– достоверное различие с группой 2;

2 – достоверное различие с группой 3.

Таблица 6

Изменение параметров биомеханики a.tibialisposterior в обследованных группах

|

БП |

МП ЭКО |

МКО |

ОПОА I |

ОПОА II |

|

Контроль 0,04 |

Длительность фаз 0,06 0,16 |

(с) 0,11 |

0,08 |

0,06 |

|

Группа 1 0,04 |

0,06 0,16 |

0,1 |

0,08 |

0,05 |

|

Группа 2 0,04 |

0,07*** 0,17 |

0,08*** |

0,055*** |

0,04*** |

|

Группа 3 0,04 |

0,06 0,195*** |

0,09 |

0,08 |

0,05 |

|

Группа 4 0,04 |

0,061 0,19*1 |

0,085*12 |

0,081 |

0,095 |

|

Контроль 7,56 |

Средняя скорость (10 " 6,58 2,85 |

5 Па/с) 3,05 |

0,84 |

1,12 |

|

Группа 1 7,195 |

6,475 2,795 |

3,355 |

0,83 |

0,735* |

|

Группа 2 7,095* |

6,62 2,765 |

2,83*** |

0,725*** |

0,705*** |

|

Группа 3 7,63 |

6,685 3,035** |

3,51*** |

0,915*** |

0,995*** |

|

Группа 4 7,06*2 |

6,59 2,9551 |

3,2612 |

0,77*2 |

0,665*2 |

|

Контроль 79,4 |

Среднее ускорение (10 86,51 42,21 |

5 Па/с2) 26,71 |

23,81 |

10,02 |

|

Группа 1 82,865 |

85,945 41,99 |

28,785 |

23,585 |

8,36* |

|

Группа 2 72,55*** |

81,19*** 38,12*** |

22,75*** |

22,59*** |

6,27* |

|

Группа 3 79,045 |

88,685 40,12 |

32,16*** |

26,775*** |

8,35* |

|

Группа 4 71,98*2 |

87,33 43,21*12 |

28,9112 |

25,4512 |

6,91*12 |

|

Контроль 470,2 |

Средняя мощность (10 " 431,96 77,68 |

10 Па/с3) 64,49 |

14,48 |

7,11 |

|

Группа 1 471,565 |

402,5 72,505* |

63,215 |

17,13 |

4,985* |

|

Группа 2 415,9*** |

384,9*** 71,91* |

61,405* |

10,61*** |

2,585*** |

|

Группа 3 461,905 |

437,68 91,225*** |

83,635*** |

21,12*** |

7,36** |

|

Группа 4 416,75*2 |

412,192 77,382 |

68,5052 |

19,721 |

2,785*12 |

|

Примечание: * - достоверное различие с группой контроля; ** - достоверное различие с группой 1; |

||||

|

*** – достоверное различие с контролем и с группой 1; 1 – |

достоверное различие с группой 2; |

|||

|

2 – достоверное различие с группой 3. |

||||

Таблица 7

Изменение параметров биомеханики a. dorsalispedis в обследованных группах

|

БП |

МП ЭКО МКО |

ОПОА I |

ОПОА II |

|

Контроль 0,04 |

Длительность фаз (с) 0,06 0,17 0,13 |

0,08 |

0,06 |

|

Группа 1 0,04 |

0,05 0,15 0,09 |

0,065 |

0,04 |

|

Группа 2 0,04 |

0,07 0,12* ** 0,09* |

0,05* ** |

0,03* ** |

|

Группа 3 0,04 |

0,06** 0,17** 0,12** |

0,08** |

0,07* ** |

|

Группа 4 0,04 |

0,07 0,145*2 0,11* |

0,08* |

0,052 |

|

Контроль 6,7 |

Средняя скорость (10 " 5 Па/с) 6,18 3,05 3 |

1,1 |

1,37 |

|

Группа 1 7,36* |

6,86 2,93 3,095 |

0,99* |

0,78* |

|

Группа 2 6,905** |

5,095*** 2,49* ** 2,98 |

0,55*** |

0,62*** |

|

Группа 3 7,44 |

6,89 3,11** 3,225*** |

0,89 |

0,9*** |

|

Группа 4 7,0852 |

5,895*2 3,08 3,17 |

0,775* 2 |

0,61*2 |

|

Контроль 67,8 |

Среднее ускорение (10 " 5 Па/с2) 76,29 43,5 26,03 |

22,9 |

9,1 |

|

Группа 1 74,07* |

87,37 45,075 25,9 |

21,2* |

8,25* |

|

Группа 2 60,75*** |

80,53** 38,25*** 21,765*** |

17,135*** |

5,83* |

|

Группа 3 77,97* |

89,05* 45,58* 25,69 |

24,98*** |

8,475* |

|

Группа 4 68,31*2 |

84,7*2 41,4752 24,37*1 |

20,605*2 |

7,03*2 |

|

Контроль 368,75 |

Средняя мощность (10 " 10 Па/с3) 355,06 93,77 53,96 |

15,7 |

10,99 |

|

Группа 1 405,24* |

438,39* 78,95 53,16 |

16,56 |

5,38* |

|

Группа 2 361,55** |

308,6*** 65,65*** 53,035 |

10,34*** |

2,39** |

|

Группа 3 438,2*** |

445,33* 96,13*** 67,31*** |

20,23*** |

6,07*** |

|

Группа 4 363,742 |

340,5*12 75,635*2 57,4612 |

13,335*2 |

4,545*2 |

Примечание: * - достоверное различие с группой контроля; ** - достоверное различие с группой 1;

*** – достоверное различие с контролем и с группой 1; 1 – достоверное различие с группой 2;

-

2 – достоверное различие с группой 3.

-

2. Прогрессирование ХСН связано с нарушением пропульсивной активности артериального русла, что способствует нарастанию тяжести клинических проявлений данного синдрома и является самостоятельным механизмом развития декомпенсации.

Выводы: 1. Изменения биомеханики артерий большого круга кровообращения, выявленные на начальных этапах формирования ХСН и отражающие процесс их ремоделирования, у больных ИБС и АГ носят адаптивный характер, так как позволяют поддерживать состояние гемодинамики на адекватном уровне.

Список литературы Изменение кинетики артериального русла у больных ИБС и артериальной гипертензией при развитии хронической сердечной недостаточности

- Денисов Е.Н. Роль ремоделирования сосудов в механизмах развития хронической сердечной недостаточности/Е.Н. Денисов, Р.З. Бахтияров, Н.В. Маслова//Российский кардиологический журнал. -2006. -№ 2 (58). -С. 28-31.

- Илюхин О.В. Эластичность и реактивность магистральных артерий у больных ишемической болезнью сердца, осложненной сердечной недостаточностью/О.В. Илюхин, Е.Л. Калганова, Ю.М. Лопатин//Кардиология. -2005. -№ 10. -С. 52-53.

- Флоря В.Г. Ремоделирование периферических сосудов сопровождает становление хронической недостаточности кровообращения у больных ишемической болезнью сердца/В.Г. Флоря, М.И. Попович, С.И. Костин и др.//Кардиология. -1998. -№ 4. -С. 14-18.

- Германов А.В. Количественная оценка кинетики магистральных артерий и их адаптационные возможности в ходе нагрузочных проб/А.В. Германов//Новые технологии в кардиологии. II Всероссийская конференция. -Самара, 2000. -С. 17-22.

- Рябов А.Е. Нарушения биомеханики артерий при сердечной недостаточности и их коррекция препаратами нифедипина продленного действия: автореф. дис. … канд. мед. наук. -Самара, 2004. -20 с.

- Фатенков В.Н. Нетрадиционный анализ сфигмограммы/В.Н. Фатенков, А.В. Германов, Л.П. Бухвалова//Тез. докл. Научно-практическая конференция, посвященная 91-й годовщине со дня рождения профессора С.В. Шестакова. -1994. -С. 88-92.