Изменение кислотно-основных свойств дерново-подзолистой почвы во времени и по профилю при длительном использовании удобрений в условиях Предуралья

Автор: Васбиева М.Т., Ямалтдинова В.Р.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 123, 2025 года.

Бесплатный доступ

Показано влияние длительного использования органической, минеральной и органоминеральной систем удобрения, выровненных по элементам питания (контроль – без удобрений; навоз КРС 10 и 20 т/га в год; NPK эквивалентно 10 и 20 т навоза; навоз 5, 10 и 20 т + NPK эквивалентно 5, 10 и 20 т навоза) на изменение обменной (рНКСL), гидролитической кислотности (Нг), суммы обменных оснований (S) и степени насыщенности почвы основаниями (V). Исследования проведены в полевом опыте 1969–1970 гг. закладки в Пермском НИИСХ – филиале ПФИЦ УрО РАН на дерново-слабоподзолистой тяжелосуглинистой почве. Севооборот полевой восьмипольный. Данные представлены по ротациям севооборота (1969–2017 гг.) в пахотном слое почвы и на конец VI ротации (2016–2017 гг.) в метровом слое. Влияние удобрений на свойства почвы изучено на фоне известкования (в дозе 1.0 Нг), которое было проведено в пару первой ротации. Наибольшую эффективность известкования наблюдали в первые две ротации севооборота, с III ротации отмечено постепенное ухудшение показателя рНКСL, Нг, S и V по всем вариантам опыта, темпы изменения существенно отличались в зависимости от используемой системы удобрения. Насыщенность пашни навозом КРС 20 т/га в год обеспечивала в III–VI ротациях как минимум поддержание изученных свойств почвы на исходном уровне (до известкования) или способствовала их улучшению (отмечно уменьшение Нг и увеличение V), насыщенность навозом 10 т/га в год сдерживала темпы подкисления почвы (ухудшение показателей кислотности было менее выражено, чем в контрольном варианте). Положительное влияние использования навоза на показатель рНКСL, Нг и V наблюдали в основном в слое почвы 0–40 см. Применение минеральной системы удобрений привело к подкислению почвы и уменьшению V. Показатель рНКСL, Нг и V в варианте “NPK экв. 20 т/га навоза” в V–VI ротациях были существенно ниже исходного уровня (рНКCL до известкования – 5.5, II ротация – 5.9, V–VI ротация – 4.5–4.6; Нг – 3.1, 2.5 и 3.7–4.4 смоль(экв)/кг; V – 84, 90, 80–82% соответственно). Отрицательное влияние минеральных удобрений на показатель рНКСL Нг и V при насыщенности NPK экв. 20 т/га навоза (N70P50K100 в год) наблюдали в метровом слое, NPK экв. 10 т/га навоза (N35P25K50 в год) – в пахотном слое. Органоминеральная система удобрений по влиянию на показатели рНКСL, Нг, S и V занимала промежуточное положение между минеральной и органической, процессы подкисления почвы наблюдались, но они были менее выражены.

Дерново-подзолистая почва, известкование, минеральные и органические удобрения

Короткий адрес: https://sciup.org/143184477

IDR: 143184477 | УДК: 631.415:631.445.2:631.8 | DOI: 10.19047/0136-1694-2025-123-213-240

Текст научной статьи Изменение кислотно-основных свойств дерново-подзолистой почвы во времени и по профилю при длительном использовании удобрений в условиях Предуралья

12 Cultures Str., Lobanovo 614532, Perm, Russian Federation, *, e-mail: , **, e-mail:

Проблема почвенной кислотности имеет огромное значение, поскольку от реакции среды непосредственно зависят практически все происходящие в почвах химические и биологические процессы. Изменение кислотно-основных свойств почвы в результате сельскохозяйственного использования определяется выносом полевыми культурами кальция, магния, калия, выщелачиванием данных элементов за пределы пахотного слоя в условиях промывного водного режима, типом сельскохозяйственных угодий, рельефом, использованием различных агрохимикатов, загрязнением окружающей среды (Шихова, Чеглакова, 2022; Бобраков, Ушаков, 2024; Иванов, Рублюк, 2024). Сильная кислотность почвы является одной из причин недостаточной эффективности удобрений (Завалин и др., 2022). Основным способом улучшения показателей почвенной кислотности является известкование, нейтрализация кислотности приводит к существенным изменениям в показателях эффективного плодородия (Аканова, Шильников, 2018; Окорков и др., 2023; Литвинович и др., 2024). Влияние удобрений на кислотноосновные свойства почвы может меняться в зависимости от их вида, сочетания, доз, периодичности, длительности внесения, проведения известкования и целого комплекса сопутствующих факторов (Бортник и др., 2023; Волкова и др., 2024; Kalkhoran et al., 2020). В работе Л.Н. Шиховой и О.А.

Чеглаковой (2022) показано, что применение NPK в возрастающих дозах (от 30 до 150 кг д. в./га) в течение 45 лет привело к достоверному увеличению всех видов кислотности почвы пахотного слоя. С начала опыта величина гидролитической кислотности возросла на 0.3–1.5 мг-экв./100 г почвы, обменной кислотности – на 0.2–0.5 ед. рН КСL в зависимости от вносимой дозы удобрений. Отрицательное влияние NPK на кислотность почв, в первую очередь, объясняют использованием и включением в состав физиологически кислых азотных удобрений. Фосфорные удобрения, по мнению некоторых исследователей, могут оказывать благоприятное воздействие на кислотно-основные свойства почвы за счет содержащихся в них кальция, магния и кремния (Минеев, Гомонова, 2009), другие говорят об отсутствии влияния (Васбиева и др., 2022) или об отрицательном воздействии (Лыскова, 2017; Окорков и др., 2021). Многолетними исследованиями на серых лесных среднесуглинистых почвах Верхневолжья установлено повышение гидролитической кислотности от водорастворимых фосфорных удобрений (в составе РК и NPK) за счет специфической адсорбции фосфатов минеральной частью поглощающего комплекса и вытеснения ионов водорода (Окорков и др., 2021). В работе И.В. Лысковой (2017) показано, что длительное внесение на дерново-подзолистой почве возрастающих доз фосфорных удобрений (100, 150, 200 кг д. в./га) на фоне N 90 K 90 привело к росту обменной (с 1.12 до 1.58–1.75 мг-экв/100 г) и гидролитической кислотности (с 6.7 до 7.9–8.3 мг-экв/100 г), содержания подвижных форм алюминия (с 9.5 до 13.6–15.4 мг/100 г). Возможно, применение высоких доз фосфорных удобрений усугубляло влияние азотных или азотно-калийных.

Внесение органических удобрений считают одним из приемов снижения почвенной кислотности (Лапа, Кулеш, 2015; Чеботарев, Броварова, 2022; Зинякова и др., 2024), при этом эффективность зависит от дозы, длительности внесения и свойств почвы. Например, в исследованиях Н.А. Пеговой (2017) внесение навоза на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве в дозе 60 т/га 1 раз в ротацию семипольного севооборота не оказало существенного влияния на показатели кислотности почвы. В работе Р.А. Афанасьева и Г.Е. Мёрзлой (2021) показано, что при использовании органической системы удобрения (подстилочный навоз крупного скота натуральной влажности в среднегодовой дозе 9 т/га) на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве наблюдали увеличение кислотности почвы относительно исходного уровня.

Цель исследований – оценить влияние использования минеральной, органической и органоминеральной систем удобрения, выровненных по элементам питания, на показатели кислотности дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почвы в условиях длительного опыта по ротациям севооборота и по профилю почвы.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Исследования проводили на опытном поле Пермского НИИСХ (филиал ПФИЦ УрО РАН) в длительном полевом опыте на дерново-слабоподзолистой тяжелосуглинистой почве. Изучали органическую, минеральную и органоминеральную системы удобрений, выровненные по элементам питания. Схема исследований: 1) без удобрений (контроль); 2) навоз 10 т/га в год; 3) навоз 20 т/га в год; 4) NPK эквивалентно 10 т навоза; 5) NPK эквивалентно 20 т навоза; 6) навоз 5 т + NPK эквивалентно 5 т навоза; 7) навоз 10 т + NPK эквивалентно 10 т навоза; 8) навоз 20 т + NPK эквивалентно 20 т навоза. Повторность вариантов четырехкратная, размещение рендомизированное. Опыт поставлен в двух последовательных во времени закладках (1969 г., 1970 г.). Общая площадь делянки 115.5 м2. Исследования проводили в полевом восьмипольном севообороте с чередованием культур: пар чистый, озимая рожь, яровая пшеница с подсевом клевера, клевер 1-го года поль- зования (г. п.), клевер 2-го г. п., ячмень, картофель, овес. Изучаемая схема в опыте сложилась со второй ротации севооборота (1977–1978 гг.), поэтому данные представлены за II–VI ротации.

Навоз КРС вносили в севообороте в два приема: под рожь и картофель (разовые дозы составили 20, 40 и 80 т/га). Минеральные удобрения, рассчитанные по эквивалентному содержанию в навозе, распределяли, в зависимости от количества, под озимую рожь, пшеницу, ячмень, картофель и овес. Клевер не удобряли, учитывали последействие. За пять ротаций севооборота (II–VI ротации) с навозом при насыщенности пашни 10 т/га в год в почву поступило N – 1 400, P – 950, K– 2 070 кг/га (N 35 P 25 K 50 в год), при насыщенности 20 т/га – 2 800, 1 900 и 4 140 кг/га (N 70 P 50 K 100 в год) соответственно. Солома после уборки зерновых культур во всех вариантах опыта до 2013 г. отчуждалась, с 2014 г. солома измельчалась комбайном и запахивалась. Формы удобрений – аммонийная селитра или мочевина, двойной или простой суперфосфат, калий хлористый.

Агрохимическая характеристика почвы до закладки опыта: содержание C орг 1.3%, рН КCL – 5.5, Нг – 3.1 смоль(экв)/кг, S – 16.4 смоль(экв)/кг, подвижного Р и К по Кирсанову – 162 и 173 мг/кг соответственно. Почвообразующая порода – бурая некарбонатная покровная глина. Характерной особенностью почвы, сформированной на богатых в минералогическом отношении пермских глинах, является высокое содержание обменных форм кальция и магния, которое увеличивается с глубиной, как и сумма поглощенных оснований.

Отбор образцов почв в опыте проводили систематически, осенью, после окончания ротации севооборота в пахотном слое (0–20 см) или по слоям до глубины 1 м (0–20, 20–40, 40–60, 60–80 и 80–100 см). Отбирали индивидуальные образцы в 3–5 точках на каждой делянке, образцы смешивали. Изучение агрохимических свойств почвы проводили в соответствии с ГОСТами и методиками ЦИНАО, статистическую обработку результатов – с использованием Microsoft Excel.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

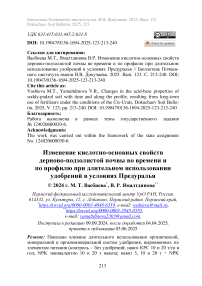

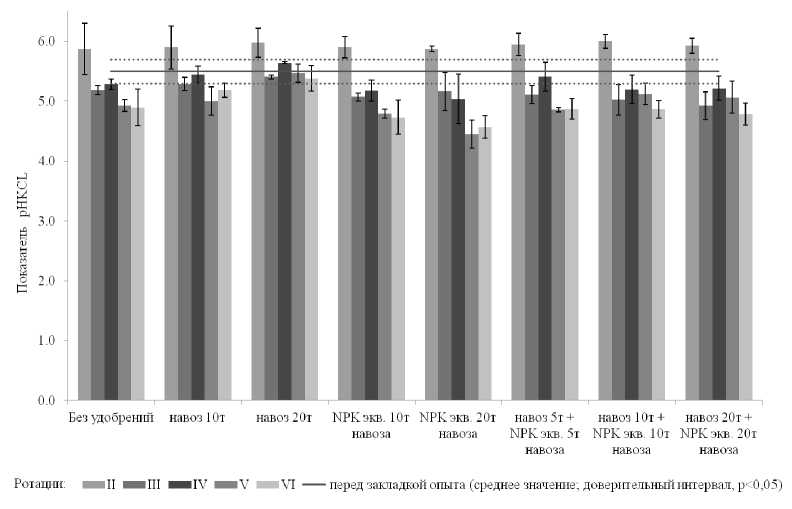

В опыте в пару первой ротации севооборота было проведено известкование (в дозе 1.0 Нг ), было отмечено в слое почвы 0–20 см существенное улучшение показателя рН КCL , уменьшение гидролитической кислотности, увеличение суммы обменных оснований и насыщенности почв основаниями (рис. 1–4). Наибольшее положительное влияние известкования наблюдали в первые две ротации (1969–1986 гг.), с III ротации отмечено ухудшение показателей обменной и потенциальной кислотности почвы относительно исходного уровня. Показатель рН КCL в пахотном слое почвы в контрольном варианте в III–IV ротациях уменьшился до 5.2–5.3, в V–VI ротациях до 4.9 (рН КCL при закладке опыта до известкования – 5.5). Гидролитическая кислотность почвы в III–VI ротациях севооборота варьировала в пределах 2.8–3.1 смоль(экв)/кг почвы и стала близка к исходной величине ( Нг при закладке опыта до известкования – 3.1).

Срок положительного влияния известкования зависит от кислотности почвы, чем кислее почва, тем меньше период действия. По данным В.Г. Минеева и Н.Ф. Гомоновой (2014), на дерново-подзолистой сильнокислой почве (показатель рН КCI при закладке опыта до известкования – 4.4) срок возвращения почвы к первоначальному уровню кислотности после первого известкования составил 3 года, после второго – 5 лет, третьего – 6–7 лет, четвертого – 11 лет. Почва в нашем опыте до внесения извести характеризовалась слабокислой реакцией среды и повышенной степенью насыщенности основаниями, что обеспечило более длительное действие извести.

По данным Е.М. Митрофановой (2015), изучавшей вопросы известкования в Пермском крае (на почве близкой по характеристикам в представленном опыте), наибольшее подкисление пахотного слоя после внесения извести наблюдали в течение первой ротации полевого семипольного севооборота (пар чистый, озимая рожь, яровая пшеница с подсевом клевера, клевер 1-го г.п., клевер 2-го г. п., ячмень, овес). В вариантах с дозами извести 0.5–1.0 Нг в конце I ротации севооборота снижение сдвига рН от максимально достигнутого уровня составляло 57–50%. Через 30 лет после внесения извести сдвиг рН от максимально достигнутого уровня в вариантах с дозами 0.5 и 1.0 Нг составил 21–14%. В нашем опыте уменьшение показателя рНКCL в пахотном слое почвы до исходного уровня отмечено уже к концу III ротации севооборота (через 24 года), что возможно связано с другим типом севооборота.

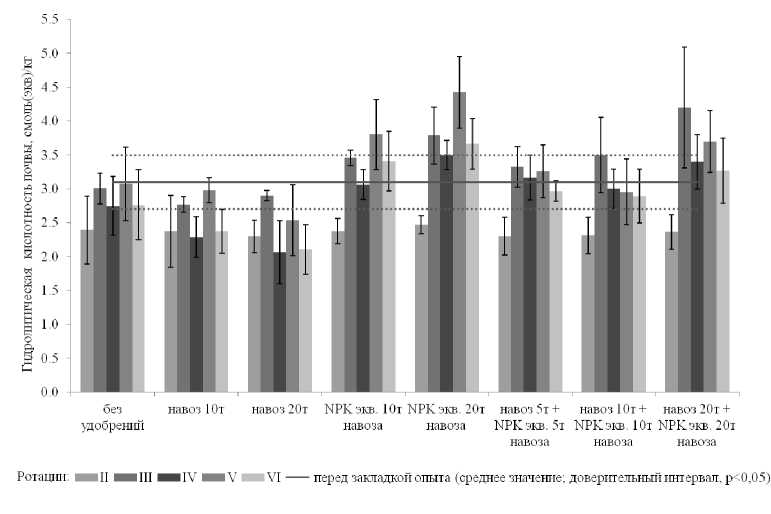

Сумма обменных оснований в контрольном варианте опыта после известкования в течение II–VI ротаций севооборота в слое почвы 0–20 см варьировала в пределах 18.4–19.6 смоль(экв)/кг), уменьшения до исходного уровня не наблюдали ( S при закладке опыта до известкования – 16.4 смоль(экв)/кг). Большие запасы валового содержания кальция и магния в исследуемой дерново-подзолистой почве могут являться основной причиной стабильности суммы обменных оснований в почве (Попова и др., 2013).

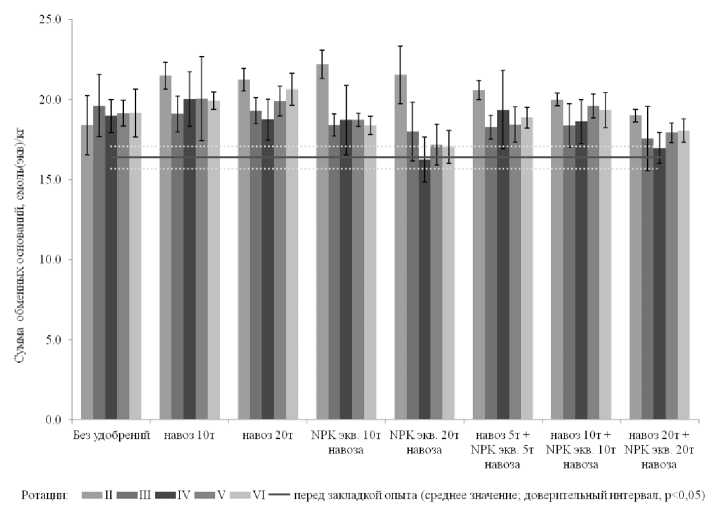

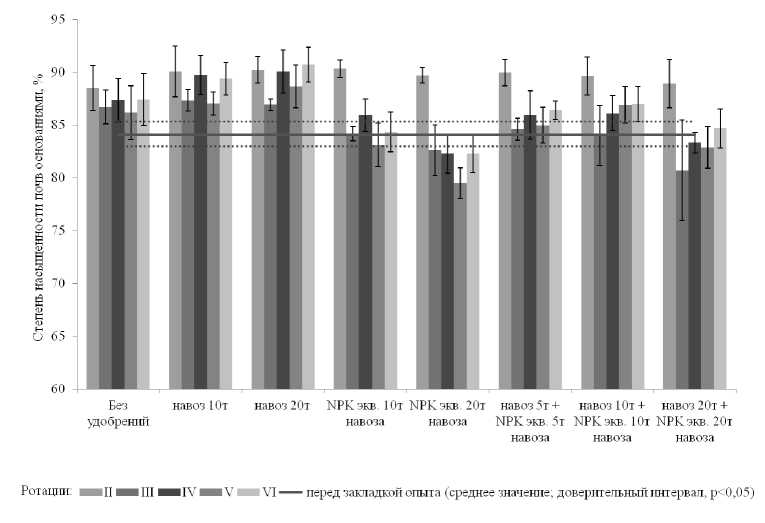

Степень насыщенности почв основаниями после известкования в конце II ротации составила 89 (до закладки – 84), в течение III–VI ротации варьировала в пределах 86– 87%.

Применение минеральной системы удобрений (“NPK экв. 10 и 20 т/га навоза”) привело к постепенному подкислению почвы.

Рис. 1. Изменение обменной кислотности (рН КCL ) в пахотном слое дерново-подзолистой почвы по ротациям севооборота при длительном применении различных систем удобрений (1977–2017 гг.).

Fig. 1. Variation of exchangeable acidity (рНКCL) in the arable layer of sod-podzolic soil according to crop rotations with long-term use of various fertilizer systems (1977–2017).

Рис. 2. Изменение гидролитической кислотности в пахотном слое дерново-подзолистой почвы по ротациям севооборота при длительном применении различных систем удобрений (1977–2017 гг.).

Fig. 2. Variation of hydrolytic acidity ( Ac tot ) in the arable layer of sod-podzolic soil according to crop rotations with longterm use of various fertilizer systems (1977–2017).

Рис. 3. Изменение суммы обменных оснований в пахотном слое дерново-подзолистой почвы по ротациям севооборота при длительном применении различных систем удобрений (1977–2017 гг.).

Fig. 3. Variation of the sum of exchangeable bases ( S ) in the arable layer of sod-podzolic soil according to crop rotations with long-term use of various fertilizer systems (1977–2017).

Рис. 4. Изменение степени насыщенности основаниями в пахотном слое дерново-подзолистой почвы по ротациям севооборота при длительном применении различных систем удобрений (1977–2017 гг.).

Fig. 4. Variation of the degree of soil saturation with bases ( V ) in the arable layer of sod-podzolic soil according to crop rotations with long-term use of various fertilizer systems (1977–2017).

Положительное влияние известкования в данных вариантах наблюдали в первые две ротации, с III ротации отмечено увеличение Нг почвы, уменьшение показателей рН КCL , S и V , как относительно исходного уровня, так и контрольного варианта. Гидролитическая кислотность в пахотном слое почвы в отдельные ротации увеличивалась до 3.8–4.4 смоль(экв)/кг почвы, показатель рН КCL снижался до 4.5. Сумма обменных оснований в варианте “NPK экв. 20 т/га навоза” в IV ротации уменьшилась до исходного значения (16.4 смоль(экв)/кг). Степень насыщенности почвы основаниями при использовании минеральных удобрений к концу III ротации снизилась с 90 до 84%, в варианте “NPK экв. 20 т/га навоза” в IV–VI ротациях – до 80–82%.

Применение органической системы удобрений оказывало положительное влияние на кислотно-основные свойства почвы в течение всех шести ротаций севооборота. Эффективность известкования при использовании навоза так же, как и в вариантах с минеральной системой удобрений, уменьшается с III ротации севооборота, однако темпы существенно ниже. Показатель рНКCL в варианте навоз 10 т/га в год был выше контрольного варианта и в III–VI ротациях варьировал от 5.0 до 5.4, в варианте навоз 20 т/га в год отмечено поддержание данного показателя на исходном уровне (5.5–5.6). Гидролитическая кислотность почвы при применении навоза в обоих вариантах была меньше, как исходного уровня, так и контрольного варианта. Наибольшее положительное влияние на данный показатель отмечено в варианте навоз 20 т/га в год, здесь в IV–VI ротациях Нг пахотного слоя почвы варьировала от 2.1 до 2.5 смоль(экв)/кг (контрольный вариант – 2.7–3.1; навоз 10 т/га в год – 2.3–3.0 смоль(экв)/кг). Варьирование показателей кислотности по ротациям можно объяснить качеством поступающего органического материала, длительностью использования навоза, сезонной составляющей и пространственной неоднородно- стью почвенного покрова. Сумма обменных оснований почвы в вариантах с навозом была выше исходного уровня и контрольного варианта, в V–VI ротациях наблюдали увеличение S до 19.9–20.7 смоль(экв)/кг – максимальные значения данного показателя в опыте в слое почвы 0–20 см. Степень насыщенности почв основаниями при насыщенности почвы навозом 10 и 20 т/га в год варьировала по ротациям севооборота в пределах 87–91%.

Положительное влияние органических удобрений на кислотно-основные свойства почвы можно объяснить содержанием в них кальция и магния. Органические удобрения улучшают водопроницаемость почвы, в результате чего подавляются восстановительные процессы, ведущие к образованию токсичных Mn2+ и Fe2+, и усиливается вымывание токсичных элементов из пахотного слоя. Длительное внесение органических удобрений повышает содержание органического вещества, что также положительно влияет на показатели кислотности почвы (Попова и др., 2013).

Органоминеральная система удобрений по влиянию на показатели кислотности почвы, S и V занимала промежуточное положение. Здесь также наблюдали уменьшение показателя рН КCL , S , V и увеличение Нг , как и при внесении минеральных удобрений в эквивалентных количествах, но менее интенсивно. Похожие результаты отмечены в работах (Попова и др., 2013; Чебаторев, Броварова, 2022; Ye et al., 2022).

Изучение влияния систем удобрения на кислотноосновные свойства почвы в метровом слое были проведены в конце VI ротации. Отрицательное влияние минеральных удобрений на показатели кислотности почвы, S и V в варианте “NPK экв. 20 т/га навоза” наблюдали в метровом слое, в варианте “NPK экв. 10 т/га навоза” – только в пахотном слое (табл. 1).

Таблица 1. Изменение показателей кислотности, суммы обменных оснований и степени насыщенности основаниями по профилю почвы при длительном применении различных систем удобрений (VI ротация, 2016–2017 гг.) Table 1. Variation of soil acidity, sum of exchangeable bases, base saturation degree in the arable layer of sod-podzolic soil according to crop rotations with long-term use of various fertilizer systems (1977–2017)

|

Вариант |

Показатель / глубина (см) |

||||

|

0–20 |

20–40 |

40–60 |

60–80 |

80–100 |

|

|

рН KCL |

|||||

|

Без удобрений |

4.9 |

4.8 |

4.8 |

4.8 |

4.8 |

|

Навоз 10 т/га |

5.2 |

5.1 |

5.0 |

5.0 |

4.9 |

|

Навоз 20 т/га |

5.4 |

5.2 |

5.1 |

5.0 |

4.8 |

|

NPK экв. 10 т навоза |

4.7 |

4.9 |

4.8 |

4.7 |

4.9 |

|

NPK экв. 20 т навоза |

4.6 |

4.7 |

4.6 |

4.3 |

4.3 |

|

Навоз 5 т+NPK экв. |

4.9 |

5.0 |

4.9 |

4.8 |

4.5 |

|

Навоз 10 т + NPK экв. |

4.9 |

4.9 |

4.8 |

4.8 |

4.8 |

|

Навоз 20 т + NPK экв. |

4.8 |

5.0 |

5.0 |

4.9 |

4.7 |

|

НСР 05 |

0.1 |

0.3 |

0.3 |

0.3 |

0.4 |

Продолжение таблицы 1

Table 1 continued

|

Вариант |

Показатель / глубина (см) |

||||

|

0–20 |

20–40 |

40–60 |

60–80 |

80–100 |

|

|

Нг , смоль(экв)/кг |

|||||

|

Без удобрений |

2.8 |

2.2 |

2.0 |

1.9 |

1.9 |

|

Навоз 10 т/га |

2.4 |

1.9 |

1.8 |

1.8 |

1.8 |

|

Навоз 20 т/га |

2.1 |

1.8 |

1.8 |

1.8 |

1.9 |

|

NPK экв. 10 т навоза |

3.4 |

2.4 |

2.0 |

1.9 |

1.9 |

|

NPK экв. 20 т навоза |

3.7 |

2.5 |

2.2 |

2.8 |

2.6 |

|

Навоз 5 т+NPK экв. |

3.0 |

2.3 |

2.1 |

2.0 |

2.2 |

|

Навоз 10 т + NPK экв. |

2.9 |

2.2 |

2.2 |

2.1 |

2.0 |

|

Навоз 20 т + NPK экв. |

3.3 |

2.5 |

2.2 |

2.4 |

2.4 |

|

НСР 05 |

0.3 |

0.3 |

0.2 |

0.4 |

0.4 |

Продолжение таблицы 1

Table 1 continued

|

Вариант |

Показатель / глубина (см) |

||||

|

0–20 |

20–40 |

40–60 |

60–80 |

80–100 |

|

|

S , смоль(экв)/кг |

|||||

|

Без удобрений |

19.6 |

22.6 |

24.8 |

25.9 |

25.8 |

|

Навоз 10 т/га |

19.9 |

23.7 |

20.2 |

26.7 |

26.5 |

|

Навоз 20 т/га |

20.7 |

23.3 |

26.4 |

26.8 |

27.3 |

|

NPK экв. 10 т навоза |

18.4 |

23.1 |

25.7 |

27.5 |

27.9 |

|

NPK экв. 20 т навоза |

17.1 |

22.3 |

25.6 |

26.3 |

26.3 |

|

Навоз 5 т+NPK экв. |

18.9 |

21.6 |

27.0 |

26.3 |

27.1 |

|

Навоз 10 т + NPK экв. |

19.4 |

24.0 |

28.1 |

27.3 |

28.0 |

|

Навоз 20 т + NPK экв. |

18.1 |

20.7 |

24.6 |

26.7 |

26.5 |

|

НСР 05 |

1.5 |

F ф < F т |

F ф < F т |

F ф < F т |

F ф < F т |

Продолжение таблицы 1

Table 1 continued

|

Вариант |

Показатель / глубина (см) |

||||

|

0–20 |

20–40 |

40–60 |

60–80 |

80–100 |

|

|

V , % |

|||||

|

Без удобрений |

90 |

91 |

93 |

93 |

93 |

|

Навоз 10 т/га |

91 |

93 |

92 |

94 |

94 |

|

Навоз 20 т/га |

92 |

93 |

94 |

94 |

93 |

|

NPK экв. 10 т навоза |

88 |

90 |

93 |

94 |

94 |

|

NPK экв. 20 т навоза |

85 |

90 |

92 |

90 |

91 |

|

Навоз 5 т+NPK экв. |

88 |

91 |

93 |

93 |

92 |

|

Навоз 10 т + NPK экв. |

88 |

92 |

93 |

93 |

93 |

|

Навоз 20 т + NPK экв. |

85 |

89 |

92 |

92 |

92 |

|

НСР 05 |

2 |

2 |

F ф < F т |

2 |

2 |

Полученные результаты, в первую очередь, обусловлены более высокой насыщенностью пашни азотными, а также, возможно, калийными удобрениями в варианте “NPK экв. 20 т/га навоза”. Установлено, что сочетание азотных удобрений с калием хлористым оказывает более сильное отрицательное влияние на физико-химические свойства почвы, чем применение азотных удобрений в чистом виде (Vasbieva et al., 2022).

Ухудшение показателей кислотности также может быть связано с количеством азота удобрений, не используемого культурами, т. е. избыточного. Считается, что имеет значение не только доза азотных удобрений, но и обеспечение благоприятных условий для проявления их эффективности.

По данным А.И. Иванова (2000), на окультуренных дерново-подзолистых почвах хозяйственный вынос азота культурами севооборота находился в пределах 110–130 кг/га, поэтому доза азотного удобрения 120 кг д. в./га не вызывала существенного роста кислотности почвы по отношению к контролю за 12 лет применения. Баланс азота по результатам наших исследований в варианте “NPK экв. 10 т/га навоза” (N 35 P 25 K 50 в год) сложился отрицательный (-38 кг/га), в варианте “NPK экв. 20 т/га навоза” (N 70 P 20 K 100 в год) – близкий к нулевому (табл. 2). При этом отрицательное влияние минеральных удобрений на показатели кислотности почвы наблюдали в обоих вариантах. Возможно, это связано с невысоким коэффициентом использования азота из удобрений (расчетный метод), который по ротациям варьировал в варианте “NPK экв. 10 т/га навоза” от 32 до 60%, в варианте “NPK экв. 20 т/га навоза” – от 10 до 29%.

Положительное влияние навоза (насыщенность 10 и 20 т/га в год) на показатель рН КCL и V относительно контрольного варианта наблюдали в слое 0–40 см, Нг – в слое 0–60 см.

Таблица 2. Хозяйственный баланс азота в опыте, кг/га в среднем в год (среднее по 2 закладкам, 1977–2017 гг.)

Table 2. Balance of nitrogen in the experiment, kg/ha on average per year (average for 2 experiment layings, 1977–2017)

|

Вариант |

Поступление азота с удобрениями |

Хозяйственный вынос |

Баланс, ± |

|

Без удобрений |

- |

58 |

-58 |

|

Навоз 10 т/га |

36 |

69 |

-33 |

|

Навоз 20 т/га |

71 |

73 |

-1 |

|

NPK экв. 10 т навоза |

36 |

74 |

-38 |

|

NPK экв. 20 т навоза |

71 |

78 |

-7 |

|

Навоз 5 т + NPK экв. |

39 |

74 |

-35 |

|

Навоз 10 т + NPK экв. |

74 |

80 |

-5 |

|

Навоз 20 т + NPK экв. |

144 |

83 |

61 |

Достоверные изменения по профилю почвы при использовании органоминеральной системы удобрения наблюдали только в варианте с максимальной насыщенностью пашни удобрениями (навоз 20 т/га в год + NPK экв. навозу). Здесь отмечено увеличение Нг в метровом слое и уменьшение V в слое 0–40 см.

Существенных изменений по профилю почвы в содержании обменной формы кальция и магния в результате длительного использования различных систем удобрения относительно контрольного варианта в опыте не выявлено. Только в вариантах “NPK экв. 20 т/га навоза” и “навоз 20 т/га + NPK экв. навозу” наблюдали достоверное уменьшение в пахотном слое почвы содержания обменных соединений кальция с 16.8 до 14.3–14.6 смоль(экв)/кг (на 13–15%) (НСР 05 = 1.2 смоль(экв)/кг).

ВЫВОДЫ

Известкование (доза 1.0 Нг ) дерново-слабоподзолистой тяжелосуглинистой почвы, сформированной на желто-бурой покровной глине, обеспечило существенное улучшение кислотности почвы, увеличение S и V . Наибольшую эффективность известкования наблюдали в течение первых двух ротаций полевого восьмипольного севооборота, с III ротации отмечено постепенное ухудшение кислотно-основных свойств почвы по всем вариантам опыта. При этом темпы существенно отличались в зависимости от используемой системы удобрения. Применение органической системы удобрений оказывало положительное влияние на кислотно-основные свойства почвы. Насыщенность пашни навозом КРС 20 т/га в год как минимум обеспечивала поддержание изученных свойств почвы на исходном уровне (до известкования) или способствовала их улучшению. Положительное влияние использования навоза на показатели кислотности почвы и V наблюдали в основном в слое 0–40 см. Применение минеральной системы удобрений привело к подкислению почвы и уменьшению V . Значения обменной, гидролитической кислотности и степени насыщенности почвы основаниями в варианте “NPK экв. 20 т/га навоза” в V–VI ротациях были существенно ниже исходного уровня. Отрицательное влияние минеральных удобрений на кислотно-основные свойства в варианте “NPK экв. 20 т/га навоза” наблюдали в метровом слое; в варианте “NPK экв. 10 т/га навоза” – только в пахотном слое. Органоминеральная система удобрений по влиянию на кислотность почвы, S и V занимала промежуточное положение.