Изменение микробных и ферментативных показателей почв в различных почвенно-климатических зонах Ханты-Мансийского автономного округа

Автор: Фахрутдинов Айвар Инталович, Ямпольская Татьяна Даниловна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Землепользование

Статья в выпуске: 1-4 т.16, 2014 года.

Бесплатный доступ

Продолжена работа по оценке изменения численности различных эколого-трофических групп микроорганизмов и по оценке ферментативной активности почв в условиях разнообразного углеводородного загрязнения. Показана глубокая и разнообразная взаимосвязь физиологических и биохимических процессов с активностью исследованных групп микроорганизмов и ферментов с изменением почвенно-климатических особенностей различных районов округа.

Почвенные микроорганизмы, эколого-трофические группы, почвенные ферменты, каталаза, дегидрогеназа, инвертаза, уреаза

Короткий адрес: https://sciup.org/148202894

IDR: 148202894 | УДК: 579.69

Текст научной статьи Изменение микробных и ферментативных показателей почв в различных почвенно-климатических зонах Ханты-Мансийского автономного округа

Многообразие физиологических и биохимических процессов почвенных биоценозов формируется взаимоотношением различных микробных эколого-трофических групп, в условиях изменения внешних факторов, и проявляется в изменении численности микроорганизмов и динамикой почвенных ферментов. Почвенноклиматические условия и различные антропогенные нагрузки предопределяют протекания биологических процессов в почвах округа, формируя разнообразные уровни функционирования экосистем во всех географических участках округа.

Исследования продолжались на протяжении 2012-13 гг. на ранее использованных мониторинговых площадках, охватывающих всю территорию округа [1, 2]. В работе изложены материалы по западной, северной, южной, восточной и центральной точкам. Микробоценоз оценивался посредством общего микробного числа (ОМЧ) на МПА, численности углеводородокис-ляющих микроорганизмов (УОМ) на среде Кинга, микромицетов на среде Чапека, спорообразующих на МПА + сусло. В работе исследовалась динамика активность опорных ферментов: каталазы, дегидрогеназы, инвертазы и уреазы общепринятыми методами [3].

Малоснежная зима 2011-12 гг. вызвала низкий уровень воды в бассейне р.Оби, который

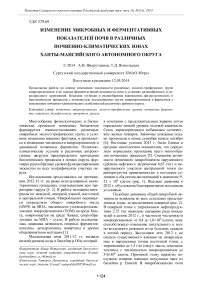

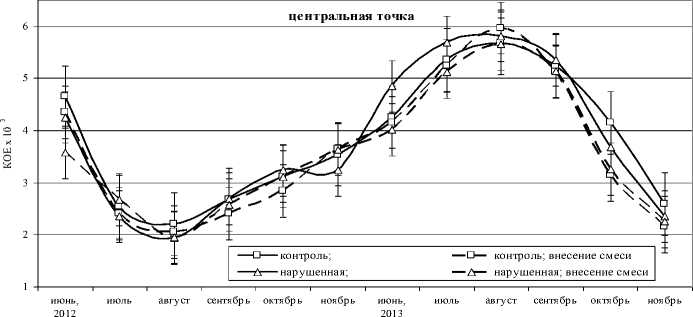

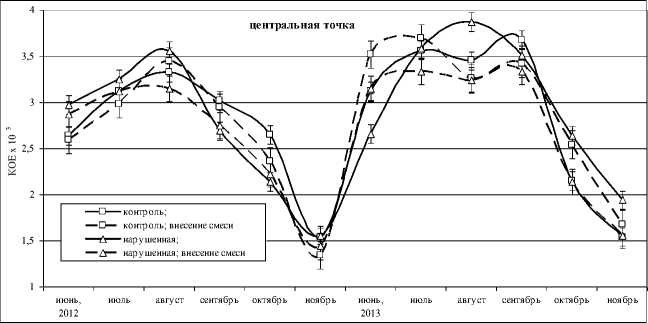

в сочетании с продолжительным жарким летом определило низкий уровень полевой влажности. Сезон характеризовался небывалым количеством лесных пожаров. Значимые дождевые осадки произошли в конце сентября начале октября [4]. Погодные условия 2013 г. были близки к средним многолетним показателям, что определило нормальное протекание всего многообразия почвенных процессов [5]. Снижение активности почвенного микробоценоза нарушенного (уровень нефтяного загрязнения 6,67 г/кг) и ненарушенного участков центральной точки характеризуются привязанностью к погодным условиям в оба сезона исследований в диапазоне 921 х 10 6 клеток (рис. 1). Высокая динамика в 2012 г. обусловлена благоприятными погодными условиями.

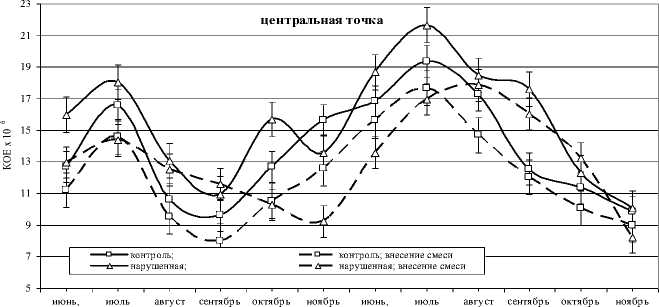

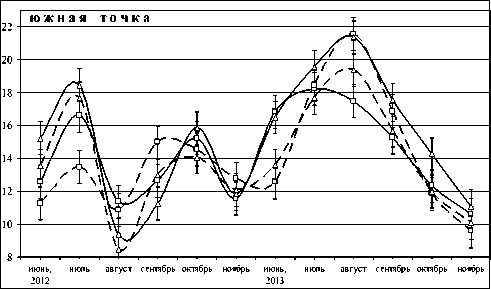

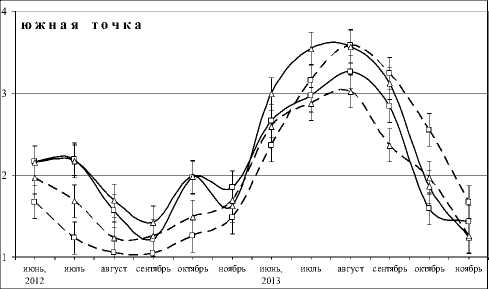

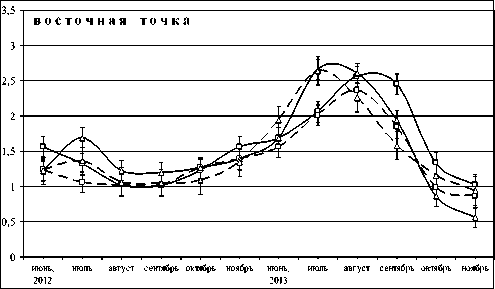

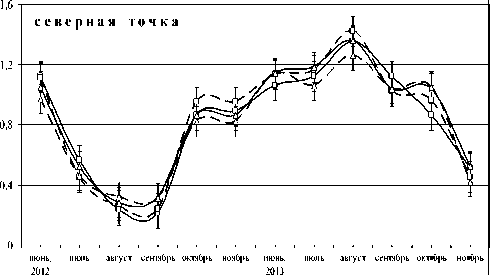

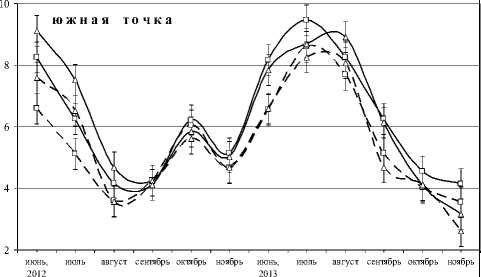

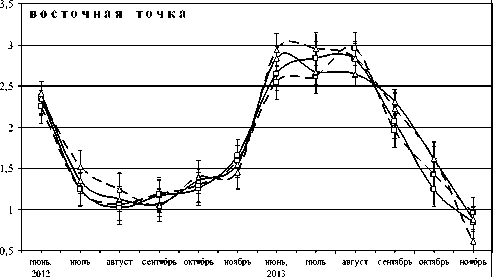

Подобная динамика общей микробной активности выявлена во всех остальных представленных зонах, за исключением северной (рис. 2). В северной точке с загрязнением нефтепродуктами 2,75 г/кг выявлено смещение ряда показателей в сезоне 2012 г., в частности численности микроорганизмов: от 0,4 до 1,0х106 клеток, чему способствовало изменение питательного и водно-воздушного режимов из-за больших осадков в летний период. Засушливое лето 2012 г. не оказало существенного влияния на ненарушенные и нарушенные почвы восточной точки, с загрязнением до 1,5 г/кг (мазут, масло, дизельное топливо), с численностью микроорганизмов до 5-6x106 клеток. Причиной этому вероятно послужило влияние влажных воздушных масс из бассейна р. Енисей. В микробиоценозах почв южной точки во всех вариантах выявлена классическая реакция на снижение потенциала почвенной влаги с изменение численности в диапазоне с 19 до 9x106 клеток. Загрязнения газовым конденсатом с высоким содержанием парафина на уровне 0, 57 г/кг не оказало существенного влияния на протекание биологических процессов.

Рис. 1. Общая микробная активность почв ландшафтов центральной точки

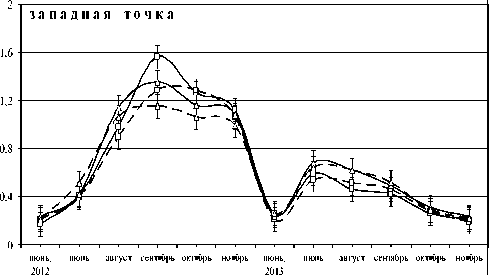

Рис. 2. Общая микробная активность в различных географических зонах округа (на всех рисунках легенда аналогична легенде на рис. 1)

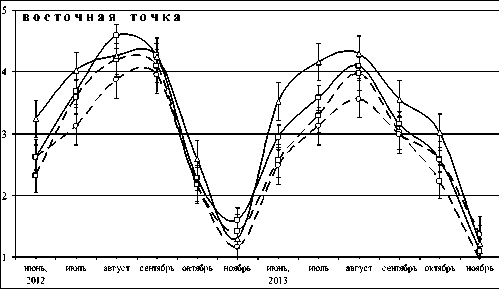

Стабилизирующая и деструктивная активность УОМ, как в ненарушенной, так и загрязненной нефтяными углеводородами почвах, активно реагирует на изменение количества доступной влаги, со снижением численности до 1,5 x 10 3 клеток (рис. 3). В последующем сезоне динамика данной группы укладывается в классические показатели активности, достигая значений 4-4,5 x 10 3 клеток в августе - сентябре 2013 г.

Динамика данной группы сходна с показателями центральной зоны, за исключением участка северной и южной зонах (рис. 4), где существенное влияние на численность УОМ оказал температурный и водный режимы, при чем в обоих сезонах исследования. Рост численности УОМ в сезоне 2013 г. достигает нескольких раз, что формирует высокие показатели оптимизации процессов почвенной системы микробоценоза.

Рис. 3. Активность почвенных УОМ почв центральной точки

Рис. 4. Активность почвенных УОМ в различных географических зонах округа

Рис. 5. Активность микромицетов почв центральной точки

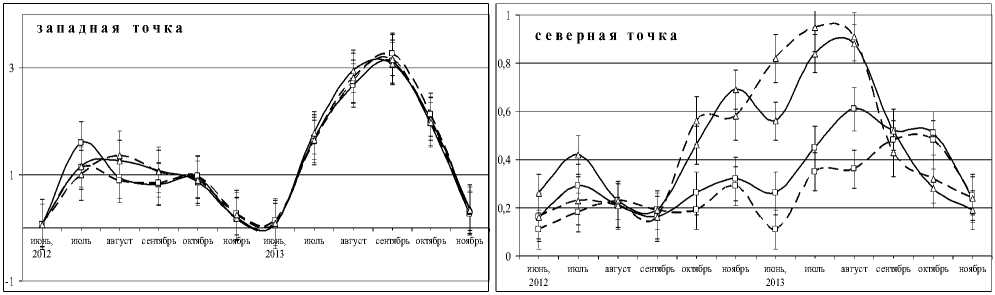

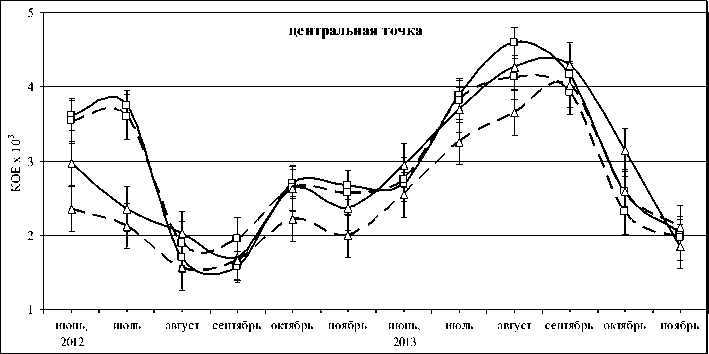

Снижение влажности почв в существенной мере сказалось на численности микромицетов, с 3,5-4,5 в начале сезона 2012 г. до 2,0x103 клеток в августе (рис. 5). Осенние осадки способствовали росту численности с высокими показателями в октябре-ноябре. В сезоне 2013 г. наблюдалась высокая активность на всем промежутке исследований до 6,0x103 клеток, с отсутствием значимых отличий между естественной и загрязненной почвами.

Рис. 6. Активность микромицетов в различных географических зонах округа

Специфика погодно-климатических условий 2012-13 гг. и особенности физиологии ярко проявились в динамике активности микромице-тов в различных представленных зонах исследования округа (рис. 6). Неоднозначное действие этих факторов наблюдается в почвах западного участка; где выявлен активный рост численности в сложных условиях водно-воздушного режима, до значений 1,2-1,6x103 клеток в сентябре-октябре 2012 г. Очевидно, положительно сказалась влияние грунтовых вод и плотная подстилка, представленная смесью хвойного, лиственного и травянистого опада. В почвах остальных представленных участках округа наблюдалась динамика численности характерная реакция на изменение потенциала почвенной влажности, отличаясь в номинальных показателях динамики в зависимости от географического расположения.

Рис. 7. Активность спорообразующих микрофлоры почв центральной точки

Изменение почвенных экологических условий в сезонах исследования нашли отражение в динамике численности спорообразующей микрофлоры (рис. 7). Снижение доступности почвенной влаги привело к росту численности в июле-августе, а последующая стабилизация водного режима вызвало антогонистичекое действие по отношению микробеноза в целом и снижение численности до 1,5 x 10 3 клеток на грамм почвы. Подобная динамика данной экологотрофической группы микробоценоза наблюдается в различных зонах округа с колебаниями численности в зависимости от их географического расположения.

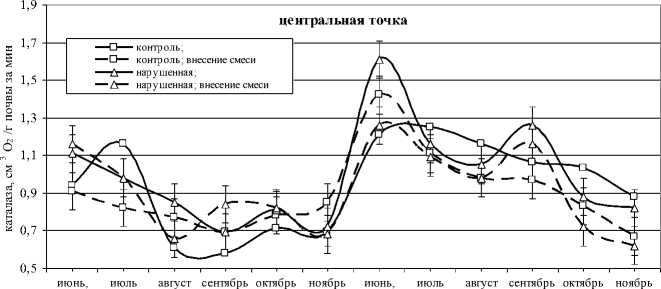

Ведущие физико-химические свойства, микробиологические процессы в почве, нитрификация, сульфофикация формируют активность оксидоредуктаз. Реакция на существенное изменение физических условий микробоценоза в почвах центральной точки в сезоне 2012 г. нашла свое отражение в снижении каталазой активности до значений 0,6-0,8 см3 О 2 на г почвы (рис. 8). В последующем сезоне наблюдается стабилизация динамики фермента, максимальные значения определены в июне, и достигали 1,5 см3 О 2 на г почвы.На остальных анализируемых участках округа значения и динамика показателей каталазы находится в зависимости от погодных условий сезонов и географического расположения участка исследования.

2012 2013

Рис. 8. Изменение каталазной активности почв центральной точки

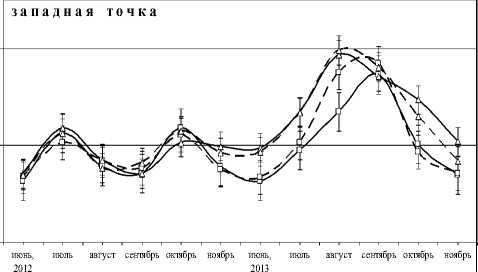

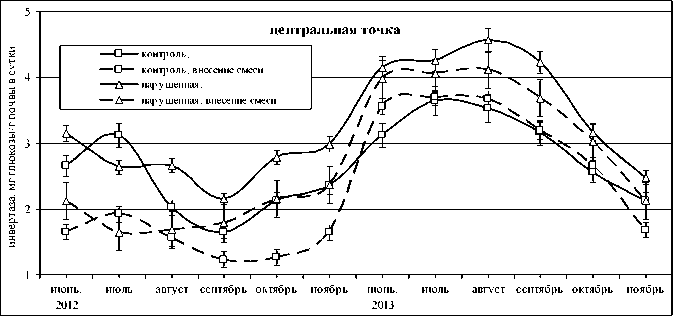

Гидролазы расщепляют высокомолекулярные органические соединения, и инвертазная активность, как показатель вовлечения в биохимические процессы полисахаридов, показала стабильность бактериальной части микробоце-ноза (рис. 9). Наблюдается взаимосвязь с погодными условиями: если минимальные значения инвертазы в 2012 г. определены в период с августа по октябрь, то 2013 г. в начале лета достигали значений 3,5-4,5 мг глюкозы на г почвы в сутки. Напряженная ситуация с доступностью почвенной влаги определили сходные по динамике показатели инвертазной активности по всему округу. Исключение составили почвы западного участка, где наблюдался значимый рост инвертазы, что вызвано избытком мотрмассы в верхнем горизонте.

Рис. 9. Изменение инвертазной активности почв центральной точки

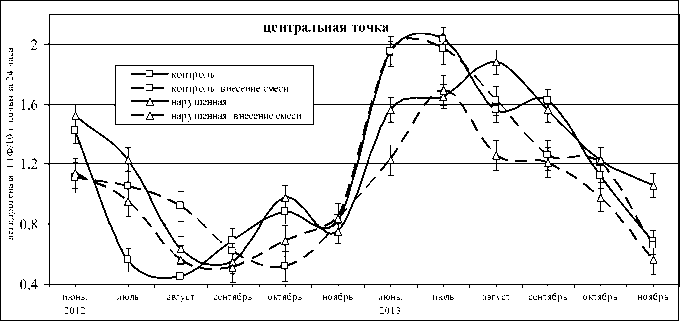

Активность дегидрогеназ рассматривается как показатель жизнедеятельности микроорганизмов и трансформации органического вещества почвы. Показатели дегидрогеназы в 2012 г. на контрольных реагируют на изменение влажности в осенний период с увеличением с 0,5-0,6 до 0,9-1,0 мг ТТФ на 10 г. почвы (рис. 10). Показатели активности данного фермента по другим участкам в сезонах исследований 2012-2013 гг. показывают привязанность почвенной системы к изменению состояния водно-воздушного режима почв вне наличия и характера нарушения. Значения активности дегидрогеназы во всех вариантах опыта варьируются в широком диапазоне от 0,5 до 3,0 мг ТТФ на 10 г. почвы. Активность дегидрогеназ рассматривается как показатель жизнедеятельности микроорганизмов и трансформации органического вещества почвы. Показатели дегидрогеназы в 2012 г. на контрольных реагируют на изменение влажности в осенний период с увеличением с 0,5-0,6 до 0,9-1,0 мг ТТФ на 10 г. почвы (рис. 10).

Рис. 10. Изменение дегидрогеназной активности почв центральной точки

Показатели активности данного фермента по другим участкам в сезонах исследований 2012-2013 гг. показывают привязанность почвенной системы к изменению состояния водновоздушного режима почв, вне наличия и характера нарушения. Значения активности дегидрогеназы во всех вариантах опыта варьируются в широком диапазоне от 0,5 до 3,0 мг ТТФ на 10 г. почвы.

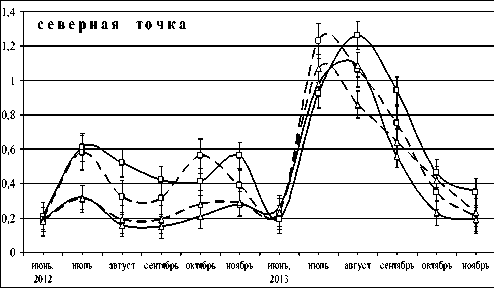

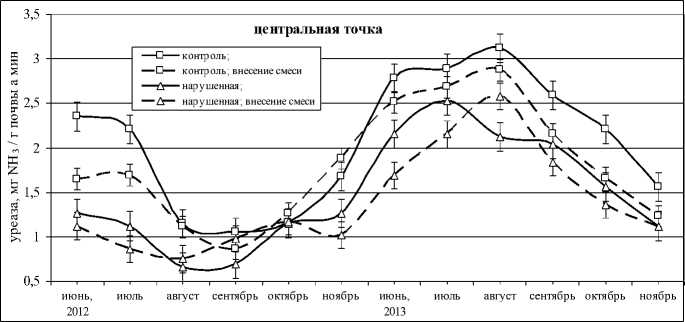

В круговороте азота в почве главную роль играют протеолитические и дезаминирующие ферменты, превращая его в доступные формы для компонентов биологической системы. Динамики уреазы в почвах центральной точки округа связана со снижением биологической активности в сезоне 2012 г. показатели снизились с 1,5-2,0, в июне, до 0,6-0,8 мг NH3 на г. почвы в мин августе-отябре (рис. 11). Восстановление активности фермента в сезоне 2013 г. показывает высокую потенциальную биохимическую активность биоценоза. Изменение показателей уреазы на остальных представленных участках также имеет четкую закономерность в сравниваемых сезонах, снижение в середине лета 2012 г., с незначительным простом в осени, и высокой активнотью в 2013 г. Значения уреазы по развичным вариантам опыта составил от 0,4 до 2,5 мг NH3 на г. почвы в мин.

Рис. 11. Изменение уреазной активности почв центральной точки

Выводы: представленные результаты показывают влияние абиотических факторов на активность различных составляющих эколого-трофических групп микроорганизмов микробоцено-за, отображающееся в разнообразной сезонной реакции и изменении количественных показателях. Динамика исследованных опорных ферментов сформированы изменением физико-химических и физиологических процессов вследствие разнообразия погодных условий, вне зависимости от характера и уровня загрязнения.

Список литературы Изменение микробных и ферментативных показателей почв в различных почвенно-климатических зонах Ханты-Мансийского автономного округа

- Фахрутдинов, А.И. Динамика микробной активности почв центральной части территории Западной Сибири (на примере ХМАО)/А.И. Фахрутдинов, Т.Д. Ямпольская//Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2012. Том 14, №1(8). С. 2072-2076.

- Фахрутдинов, А.И. Ферментативная активность почв ХМАО при длительной углеводородной провокации/А.И. Фахрутдинов, Т.Д. Ямпольская//Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2012. Том 14, №1(8). С. 2077-2081.

- Звягинцев, Д.Г. Методы почвенной микробиологии и биохимии: учебное пособие. -М.: МГУ, 1991. 304 с.

- Доклад об экологической ситуации в ХМАО-Югре в 2011 году/Департамент экологии ХМАО-Югры, ООО «Печатное дело», 2012. 138 с.

- Доклад об экологической ситуации в ХМАО-Югре в 2012 году Департамент экологии ХМАО-Югры, ООО «Печатное дело», 2013. 177 с.