Изменение микростроения солонцов при орошении

Автор: Турсина Татьяна Владимировна, Лукьянов И.В.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 68, 2011 года.

Бесплатный доступ

Описываются изменения микростроения степных и лугово-степных солонцов Прикаспия, занимающих выположенные повышенные элементы микрорельефа в трехчленном почвенном комплексе в зоне каштановых почв в районе Кисловской оросительной системы, под влиянием орошения на фоне планировок и гипсования. Потеря агрегированного гумусированного материала при планировках солонцов является причиной низких структурных свойств орошаемых солонцов. Их освоение требует внесения мелиорантов, показано изменение микростроения солонцов при гипсовании.

Микростроение солонцов, горизонтов, тонкодисперсного материала, гипсование, орошение

Короткий адрес: https://sciup.org/14313550

IDR: 14313550 | УДК: 631.4

Текст научной статьи Изменение микростроения солонцов при орошении

Исследования проводились на бессточной засоленной равнине с комплексным почвенным покровом (северная часть Прикаспийской низменности) на территории Кисловской оросительной системы. Почвенный покров представлен степными и луговостепными трехчленными комплексами, состоящими из солонцов, каштановых почв и лугово-каштановых почв западин. Планировочные работы, предшествующие орошению, сильно изменили строение почвенных профилей и увеличили пестроту почвенного покрова. В целом строение, плодородие и оструктуренность верхней части профиля всех почв степных и лугово-степных комплексов ухудшилось, особенно пострадали солонцы, как почвы, занимающие повышенные элементы микрорельефа, поскольку при

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2011. Вып. 68 планировках был полностью или частично снят поверхностный гумусовый горизонт (Зимовец, 1974).

Известно, что солонцы и солонцеватые почвы характеризуются низкой оструктуренностью и пористостью, слитым сложением, пептизированным состоянием глинистой плазмы и высокой оптической ориентировкой плазменного материала (Ярилова, 1963, 1976; Турсина, 1966, 1967, 1978; Любимова, 1986, 2000; Верба, 2003; Tursina, 1972). Указанные черты микростроения свидетельствуют о слабой оструктуренности солонцеватых почв, т.е. необходимо улучшение структурного состояния почв путем внесения химических мелиорантов. Химическая мелиорация солонцов (с точки зрения микроморфологии) должна перевести пептизированную оптически ориентированную тонкодисперсную массу в скоагулированное состояние. При этом микроморфология позволяет ответить на целый ряд вопросов: какой из мелиорантов имеет наилучший переорганизующий и коагулирующий эффект, происходит ли полное взаимодействие химического мелиоранта с пептизированной глинистой плазмой, достигается ли при этом полная переорганизация тонкодисперсного вещества, возможна ли реставрация солонцеватости за счет засоления нижележащих горизонтов и подъема грунтовых вод. В области применения различных химических мелиорантов для улучшения структурных свойств солонцов имеется большой и интересный материал (Базы-кина, 2005; Березин, 1981; Бондарев, 1983; Дегтярева, 1991; Любимова, 2003; Славный, 1977; Хаджинов, 1985). Причем все чаще при исследовании изменений основных свойств мелиорированных солонцов используется микроморфологический анализ (Верба, Ямнова, 2003; Гончарова, 1977; Березин, Турсина, 1981; Любимова, Мотузов, 2000; Турсина, Ямнова, 1986). Особое значение исследователи придают роли микроморфологической диагностике мелиорированных солонцеватых почв на фоне орошения (Турсина, 1967, 1972, 1978), но данных по этому вопросу явно недостаточно. Поэтому целью данной работы является изучение изменения микростроения мелиорированных солонцов в условиях орошения.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Макро- и микроморфологически изучались степные и луговостепные солонцы Заволжья. Исследуемые участки при строительстве Кисловской оросительной системы были спланированы. При этом солонцы, формирующиеся на повышенных элементах микрорельефа, при планировках частично или полностью теряли гумусовый горизонт. Позднее по нашим рекомендациям (Зимовец, 1974; Славный, Турсина, 1977) стали проводить предварительное буртование массы гумусовых горизонтов с последующим возвратом этой массы на спланированные почвы.

Таким образом, изучались следующие варианты солонцов: - целинные степные и лугово-степные солонцы типичные; - степные солонцы орошаемые с частично срезанным гумусовым горизонтом;

-

- степные солонцы орошаемые предварительно мелиорированные гипсом;

-

- лугово-степные солонцы орошаемые спланированные на различную глубину, часто лишенные гумусового горизонта, а иногда и солонцового.

Конкретные данные по мелиорированным солнцам, приводимые в данной статье относятся к следующей территории Прикаспийской равнины Кисловской оросительной системы: 1 - восточный склон Приволжской песчаной гряды (глубина грунтовых вод 10-12 м), солонцы степные разр. 51 ВЗО-1 (с. Александровка); 2 - Хвалынская равнина (глубина грунтовых вод 5-6 м), солонцы лугово-степные разр.4 ВЗО-З (с. Новый Быт) (Бондарев, 1984; Зимовец, 1974; Турсина, 1967). Образцы для изучения микростроения в шлифах брались на седьмой год орошения солонцов.

Изучение мелиорированных солонцов в условиях орошения на Кисловской оросительной системе началось в 60-е годы прошлого столетия и велось комплексно двумя лабораториями Почвенного института им. В.В. Докучаева: засоленных почв и физики почв под руководством академика В.В. Егорова - в настоящее время эти работы продолжает И.Н. Любимова.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Степные солонцы (ВЗО-1). Для целинных степных солонцов характерно невысокое (около 2%) содержание гумуса в верхнем горизонте, емкость обмена 20-22 в гумусовом горизонте и 25-28 мг-экв/100 г почвы в солонцовом и подсолонцовом горизонтах. Обменный натрий составляет 4-10% от емкости обмена в гумусовом горизонте и 10-20% в солонцовом и подсолонцовом горизонтах (табл. 1). Водорастворимых солей в верхней части профиля нет.

Микростроение надсолонцового гумусового горизонта (0-10 см) неоднородное: чередуются участки с агрегированным и пептизированным строением глинистой массы. Агрегированные участки обогащены бурым сгустковым гумусом и многочисленным органическим детритом. Пептизированные зоны менее гумусированы бесструктурны, а иногда имеют слоеватое микросложение. В пептизированных зонах глинистый материал слабо оптически ориентирован, глинистая масса имеет чешуйчатое и волокнистое

Таблица 1. Общие свойства степного солонца (по материалам э.А. Зимовца и А.Г. Бондарева)

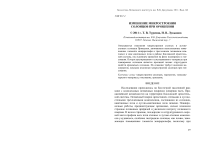

Солонцовый горизонт (10-26 см) призмовиднокрупноблочный, имеет более компактное, почти слитое сложение, пористость уменьшается до 10%. Преобладают поры-трещины и изолированные округлые, редкие ваги. Крупные блоки разъединены порами-трещинами преимущественно вертикального направления. Скелет состоит в основном из зерен кварца. Плазма гумусово-глинистая оптически ориентирована. Строение плазмы очень разнообразное от чешуйчатого и волокнистого до струйчатого, чаще всего околопоровое и мозаичное. Характерно наличие большого количества темных гумусированных глинистых кутан и субкутан, приуроченных к порам-трещинам и периферическим зонам структурных отдельностей, а также некоторая ожелезненность глинистой плазмы. В целом горизонт оглинен сильнее, чем надсолонцовый и очень неоднороден: чередуются зоны с высокой и низкой оптической ориентировкой плазмы, а также зоны с преимущественным содержанием скелета или плазмы (рис. 1А).

Подсолонцовый горизонт (26-43 см) также крупноблочный, местами бесструктурный, микростроение его более однородное. Сложение плотное, пористость ниже 10%, поры в основном округлые, реже встречаются поры-трещины. Глинистая плазма оптически ориентирована, строение ее преимущественно вокругске-летное и мозаичное, редко струйчатое. Несмотря на наличие карбонатов - 3% СО2 (табл. 2), плазма остается оптически ориентированной; переход микростроения плазмы в микрокристаллическое происходит обычно при 5-6% СО2 карбонатов. Возможна концентрация карбонатов по порам и трещинам, тогда плазма не меняет свое микростроение, т.е. остается оптически ориентированной. Глинистые кутаны, практически отсутствуют.

Рис. 1. Степной солонец Заволжья, гор. B1SN (20-30 см): А - исходное микростроение, Б - то же после орошения, николи ||.

Карбонатный горизонт (50-70 см) достаточно однородный. Плазма глинисто-карбонатная, имеет микрокристаллическое строение. Сложение компактное, пористость около 15%, преобладают поры-трещины, по которым наблюдается скопление микрокристаллических карбонатов, встречаются редкие карбонатные обособления и стяжения в основной массе.

Таким образом, микростроение целинного степного солонца характеризуется крупноблочной микроструктурой, сильной пен- тизацией и оптической ориентировкой глинистой плазмы верхней части профиля и ее иллювиированием в солонцовый горизонт.

Лугово-степные целинные солонцы (ВЗО-З) отличаются от степных солонцов заметной засоленностью подсолонцового горизонта. Грунтовые воды до орошения располагались на глубине 5 м, засоление вод сульфатно-натриевое.

Содержание гумуса в верхнем надсолонцовом горизонте около 2%, ниже по профилю оно постепенно снижается. Емкость обмена лугово-степных солонцов несколько ниже, чем в степных солонцах (вероятно, за счет некоторого осолодения). Поглощенный натрий содержится в тех же количествах, что и в степных солонцах, т.е. по химическим свойствам верхняя часть профиля степных и лугово-степных солонцов сходны.

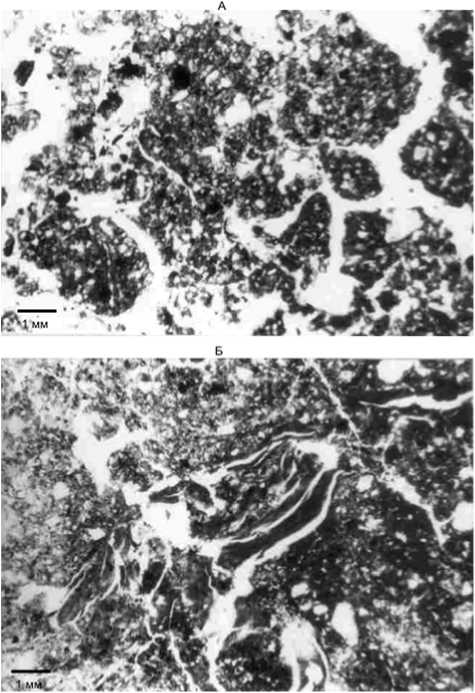

Микростроение лугово-степных солонцов несколько отличается от микростроения солонцов степных. Для целинных лугово-степных солонцов характерно слоевато-плитчатое строение надсолонцового гумусового горизонта (0-10 см), горизонтальные микрослои-плитки толщиною до 0.5-0.7 мм разделены тонкими горизонтальными порами-трещинами. Скелет преимущественно кварцевый, плазма гумусово-глинистая, частично агрегирована, а местами пептизирована, имеет вокругскелетную оптическую ориентировку. Много растительных остатков и органического детрита, встречаются редкие сгустки железа и плазменные концентрации.

Солонцовый горизонт мощностью около 15-20 см имеет более плотное сложение, чем гумусовый горизонт. Глинистоминеральная масса расчленена тонкими трещинами на угловатые отдельности размером около 1.5 мм. Гумусово-глинистая плазма оптически ориентирована, ее строение преимущественно вокруг-скелетное и мозаичное. Гумусово-глинистых кутан значительно меньше, чем в солонцовом горизонте степного солонца. Пористость низкая около 10%, поры представлены межблочными трещинами и округлыми порами.

Ниже располагается засоленный подсолонцовый горизонт мощностью около 40 см. Высокое содержание сульфата натрия является причиной хорошей оструктуренности подсолонцового горизонта, имеющего так называемую псевдопесчаную структуру.

Овально-округлые микроагрегаты размером 0.1-0.3 мм в диаметре упакованы очень рыхло. Пористость выше 30%, поры преимущественно ветвистые, представляют собою поры упаковки глинистосолевых агрегатов. Тонко дисперсная масса находится в скоагули-рованном состоянии, строение глинисто-карбонатной плазмы можно назвать мелкокристаллическим.

Во втором подсолонцовом горизонте (70-90 см) острукту-ренность глинисто-минеральной массы выражена заметно слабее, ниже по профилю глинисто-карбонатная плазмы уплотнена и имеет мелкокристаллическое строение. В нижней части горизонта в основной массе появляются скопления зерен гипса.

Гор. С (100-155 см) имеет плотное сложение, характеризуется низкой пористостью (ниже 10%), массивной структурой, глинисто-карбонатная плазма имеет участки с повышенным содержанием карбонатов и скопления мелкозернистых карбонатов. Встречаются друзы гипса и очень редкие затеки-кутаны оптически ориентированной глины по глубоким корневым ходам.

При планировках надсолонцовый гумусовый горизонт срезается (иногда и часть солонцового горизонта), и тогда на поверхности оказывается солонцовый или засоленный псевдопесчаный подсолонцовый горизонт, и они становятся пахотными горизонтами.

Влияние орошения. При орошении степных солонцов на поверхности пахотного солонцового горизонта образуется воздухо-и водонепроницаемая слоистая корка толщиною 10-15 мм. Плотный массивный солонцовый горизонт пахотою разбивается на крупные глыбы; корки на поверхности глыб постепенно разрушаются и теряют глинистую плазму. Внутри глыб глинистоминеральная масса бесструктурна, глинистая плазма пептизирована и оптически ориентирована. Строение плазмы мозаичное и во-кругскелетное. Пористость ниже 10%, преобладают поры-трещины.

В подпахотном горизонте заметно увеличиваются притре-щинные зоны иллювиирования, по сравнению с неорошаемыми солонцами повышается количество натеков-кутан и субкутан из оптически ориентированной глины (кутаны-аржиланы и органо-аржиланы) (рис. 1Б). Современные "пахотные" кутаны, отличают-

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2011. Вып. 68 ся от нативных цветом и составом, они заметно светлее, содержат меньше органического вещества и лучше оптически ориентированы, и что самое главное, труднее поддаются переорганизации и оструктуриванию при химических мелиорациях (Tursina, 1972).

Таким образом, при орошении в солонцах со снятым (частично) гумусовым горизонтом в верхнем пахотном горизонте происходит почти полное разрушение микроагрегатов и заметное снижение коагуляции глинистой плазмы (почти вся тонкодисперсная часть глинисто-минеральной массы пептизирована, т.е. оптически ориентирована), резко увеличивается число глинистых кутан, бедных гумусом. Заметно повышается подвижность глинистой плазмы. Существенно снижается пористость. На поверхности пахотного солонцового горизонта образуется плотная глинистая корка. Усиление пептизации глинистой плазмы солонцов, лишенных гумусовых горизонтов (частично или полностью), может быть ослаблено лишь внесением в почву оструктуривающих веществ (гипса, фосфогипса, треххлорного железа, различных железосодержащих отходов промышленности и др.) (Березин и др., 1981; Бондарев и др., 19832; Гончарова и др., 1977; Дегтярева и др., 1991; Tursina, 2004)).

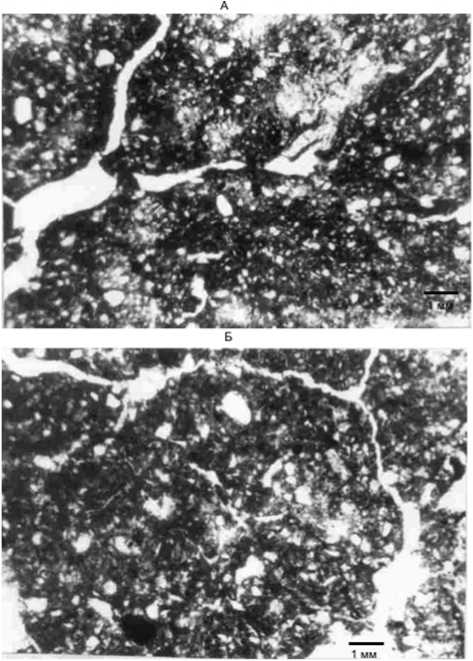

Гипсование степных солонцов. Наблюдение действия гипса на микростроение при орошении проводилось на степном солонце-срезке. Гипс вносился в тонкомолотом состоянии перед пахотой из расчета 15, 10 и 5 т/га (табл. 2). На второй год после внесения 15 т гипса пахотный солонцовый горизонт из слитого глыбистого превратился в рыхлый пороховидный. Глинистоминеральная масса из пептизированной оптически ориентированной превращается в агрегированную (агрегаты диаметром 1.5-2 мм), а микроагрегаты - из угловатых в округлые. Сильно изменяется и пористость: от почти нулевой она возрастает до 25-30%. Межагрегатные поры широкие ветвистые, сечение пор около 0.05 мм (рис. 2 А).

Внутри новых микроагрегатов еще сохраняется пептизированное состояние глинистой массы, а на поверхности новых агрегатов глинистая плазма скоагулирована. Интересно также отметить, что формирование новых агрегатов приурочено к обезглинен-ным микроучасткам солонцового горизонта. В этих зонах легче

Таблица 2. Изменение обменного натрия при гипсовании степных солонцов (по материалам А.Г. Бондарева)

Коагулирующее действие гипса вниз по профилю распространяется до глубины 40-50 см. На глубине 30-50 см образование микроагрегатов (размером 1-3 мм) уже не наблюдается, но так же как и в верхних 30 см увеличивается пористость до 12-15%. Поры преимущественно тонкие ветвистые межагрегатные, разбивающие почвенную массу на более крупные отдельности (размером 4-5 мм) по сравнению с верхним горизонтом, где новые структурные отдельности имеют размер 1.5-2 мм в диаметре. Норма Ют гипса принципиально дает тот же мелиорирующий эффект, однако переорганизация пептизированной тонкодисперсной масс несколько

Рис. 2. Микростроение гор. B1SN степного солонца после гипсования (15 т/га): А - переорганизация основной массы. Б - расслоение зоны ил-лювиирования гумусово-глинистой плазмы, николи .

слабее и глубина воздействия ограничивается верхними двадцатью пятью сантиметрами. А норма 5 т/га явно недостаточна, при этом наблюдаются лишь локальные изменения в оструктуривании солонцовой массы. Наблюдения за изменением микростроения массы солонцового горизонта при гипсовании коррелировало с изменением содержания обменного натрия и физических свойств (табл. 2 и 3).

ВЛИЯНИЕ ПЛАНИРОВОК И ОРОШЕНИЯ НА МИКРОСТРОЕНИЕ СОЛОНЦОВ

В результате орошения разница в микростроении между степными и луговостепными спланированными солонцами нивелируется. Однако орошаемый лугово-степной солонец со снятым гумусовым горизонтом (полностью или частично) имеет самый бесструктурный и пептизированный пахотный горизонт в ряду исследованных почв. Микроагрегированность почвенной массы и микропористость крайне низкие. На поверхности пахотного горизонта образуется твердая водо- и воздухонепроницаемая корка, препятствующая всходам растений. В результате лугово-степные солонцы со снятым гумусовым горизонтом остаются голыми пятнами без всходов как культурной, так и сорной растительности. Солонец со снятым гумусовым и солонцовым горизонтом изменяется при орошении очень быстро и более резко, чем другие варианты спланированных солонцов. Поверхностный пахотный горизонт, бывший солончаковый псевдопесчаный, имевший хорошо агрегированную глинисто-минеральную массу и высокую пористость (выше 35%), изменяет свое сложение: пористость резко уменьшается до 15-20%.

Таблица 3. Изменение физических свойств степных солонцов Заволжья при гипсовании, 1964 г. (по материалам Б. А. Зимовца)

|

Вариант опыта |

Глубина, см |

Плотность твердой фазы почвы |

Плотность почвы, г/см3 |

Пористость, % |

Пористость агрегатов, % |

Твердость почвы, килопонд |

|

|

22.V |

10. VIII |

||||||

|

Контроль |

0-10 |

2.65 |

1.28 |

48.5 |

30,0 |

40 |

47 |

|

10-20 |

2.69 |

1.34 |

50.2 |

30.8 |

|||

|

Гипс 5 т/га |

0-10 |

2.65 |

1.28 |

51.7 |

36.6 |

30 |

37 |

|

10-20 |

2.66 |

1.39 |

47.7 |

36.4 |

|||

|

Гипс 10 т/га |

0-10 |

2.68 |

1.07 |

60.1 |

40.3 |

21 |

16 |

|

10-20 |

2.71 |

1.23 |

54.6 |

40.7 |

|||

|

Гипс 15 т/га |

0-10 |

2.70 |

1.12 |

58.5 |

41.1 |

16 |

15 |

|

10-20 |

2.71 |

1.33 |

56.9 |

39.5 |

|||

Агрегированность глинисто-минеральной массы сохраняется, хотя упаковка микроагрегатов становится более плотной. Структурные агрегаты оплывают по периферии, а внутри них сохраняется четкая оконтуренность агрегатов первого порядка (размером 0.08-0.12 мм). Это оплывание крупных глинисто-солевых агрегатов связано с отмывкой солей сульфата натрия (тенардита и глауберита) (Турсина, Ямнова, 1986). Признаков солонцеватости в рассоляющихся псевдопесчаных горизонтах на первых этапах аг-рогенной эволюции зафиксировать не удалось ни химическими, ни микроморфологическими методами.

ВЫВОДЫ

-

1. В орошаемых степных солонцах Приволжской песчаной гряды со снятым в разной степени гумусовым горизонтом и приближенным к поверхности (или обнаженным) солонцовым горизонтом происходит почти полная потеря агрегированности тонкодисперсной части почвы, усиливается ее пептизированность, глинистая плазма из изотропной превращается в оптически ориентированную, повышается подвижность глинистого вещества и железа, появляются агрогенные глинистые кутаны с низким содержанием гумуса, увеличивается плотность сложения и уменьшается пористость. На поверхности распаханного орошаемого горизонта образуется воздухо- и водонепроницаемая корка, имеющая слое-ватое микростроение. При освоении солонцов-срезок необходимо внесение оструктуривающих веществ.

-

2. При орошении лугово-степных солонцов Хвалынской равнины с частично снятым гумусовым горизонтом и часто обнаженным солонцовым наблюдается высокая пептизация глинистого вещества пахотного горизонта и переход его в анизотропное состояние, а также интенсивный вынос его в подсолонцовый горизонт. Активное коркообразование и крайне низкая пористость делают этот горизонт практически бесплодным. Перемешивание обнаженного солонцового горизонта с нижележащим солончаковым вызывает частичную коагуляцию солонцовой массы, уменбшение подвижности глинистого вещества, увеличение пористости и агрегированности глинисто-минеральной массы.

-

3. В лугово-степных солонцах Хвалынской равнины со снятыми гумусовым и частично солонцовым горизонтами, когда близко к поверхности оказывается псевдопесчаный засоленный горизонт (который вовлекается в пахотный горизонт) при орошении происходит самомелиорация солонца. Первые же нормы орошаемой воды растворяют и выносят из псевдопесчаного горизонта водорастворимые соли. Наряду с этим наблюдается снижение пористости от 30-35 до 15-20% и уплотнение упаковки глинистосолевых агрегатов, но ухудшения микроагрегированности при этом не происходит.

-

4. При внесении гипса в норме 10-15 т/га на степных солонцах-срезках наблюдается изменение общего структурного состояния основной массы и появление микроагрегированности солонцовых горизонтов в виде агрегатов простого устройства размером 1-2 мм. Пористость резко увеличивается от 5-10 до 30-35%, но внутриагрегатная пористость остается низкой, оптическая ориентировка глинистого вещества внутри структурных отдельностей часто сохраняется. Наблюдается также растрескивание и частичное разрушение кутан и субкутан. Активное оструктуривающее действие гипса по профилю солонца распространяется до глубины 35-40 см.

Список литературы Изменение микростроения солонцов при орошении

- Базыкина Т.С. Эволюция почв солонцового комплекса Северного Прикаспия при агролесомелиорации в богарных условиях//Почвоведение. 2005. № 3. С. 285-297.

- Березин Л.В., Турсина Т.В., Березина Л.В. Мелиорация солонцов в богарных условиях//Бюл. Почв. ин-та им. В.В. Докучаева. Вып. 23. М., 1981. С. 51-52.

- Бондарев А.Г., Лапшин С.В. Изменение физических свойств и микростроения солонцового комплекса Нижнего Заволжья при их комплексной мелиорации//Тез. докл. 2-й Всес. конф. по микроморфологии почв. Тарту, 1983. С. 75

- Верба М.Н., Ямнова И.А. Микроморфологические особенности некоторых почв Волгоградской области//Науч. тр. Почвоведение: аспекты, проблемы, решения. М., 2003. С.377-396

- Гончарова Н.А., Лешукова В.В. Изменение микроморфологического строения солонцов под влиянием химической мелиорации в условиях рисосеяния//Тез. докл. V дол. съезда ВОП. Вып. 5. Минск, 1977. С. 166-167

- Дегтярёва Е.Т., Дягилева Н.И., Панкова А.Д. Влияние химических мелиорантов на гумусовое состояние и физико-химические свойства солонцовых почв Нижнего Поволжья//Теоретические основы мелиорации и опыт использования солонцовых почв. М., 1991. С. 179-183.

- Зимовец Б.А. Особенности природной и мелиоративной обстановки на землях Кисловской оросительной системы в Волгоградском Заволжье//Бюл. Почв. ин-та. им. В.В. Докучаева. Вып. VII. М., 1974. С. 14-47.

- Любимова И.Н. Аргогенно-преобразованные почвы солонцовых комплексов сухостепной и полупустынной зон//Дис. д. с.-х. н. М., 2003. 391с

- Любимова И.Н., Мотузов В.Я. Окарбоначивание агрогенно-измененных почв солонцовых комплексов сухостепной зоны//Тез. докл. III съезда Докучаевского общ. почвоведов. М., 2000. Кн. II. С. 229-230.

- Любимова И.Н., Грачёв В.А. Генетическое разнообразие солонцов и их послемелиоративное изменение//Почвоведение. 1986. № 5. С. 87-99

- Славный Ю.А., Турсина Т.В. Использование строительной планировки на поливных участках в качестве приема коренной мелиорации солонцовых земель//Мат-лы III межведомственного совещания по вопросам прогнозирования гидрогеологических и инженерно-геологических почвенно-мелиоративных условий. 1977. Вып. 3. С. 89-97

- Турсина Т.В. Изменение микростроения солонцов при орошении//Тез. докл. Всес. совещ. по мелиор. засоленных земель. Ростов-на-Дону, 1967. С. 70.

- Турсина Т.В. Микростроение осолоделых почв Алтайского края//Почвоведение. 1966. № 5. С. 7-13

- Турсина Т.В., Барановская В.А., Азовцев В.И. Изменение микростроения почв под влиянием длительного орошения//Почвенно-мелиоративные проблемы и пути повышения плодородия орошаемых земель юга УССР. Одесса, 1978. С. 75-77.

- Турсина Т.В., Ямнова И.А. Диагностика минералов солей в почвах II Почвоведение. 1986. № 5. С. 87-99.

- Хаджинов Н.Н., Достовалова Е.В. Изменение микростроения солонцеватых слитых черноземов под влиянием мелиорации//Тез. докл. VII делег. Съезда ВОП. Ташкент, 1985. С. 34-36.

- Ярилова Е.А. Микроморфология почв Ергенинской возвышенности//Почвоведение. 1963. № 2. С. 33-39

- Ярилова Е.А., Быстрицкая Т.А. Морфологическое и микроморфологическое строение почв Хомуровской степи Приазовья//Почвоведение. 1976. № 5. С. 29-36.

- Tursina T.V. Changes in the fabric of a solonetz under irrigation in Trans-Volga region//Soil Micromorphology. Warsaw, 1972. Р. 661-668.

- Тursina T.V. Micromorphological studies in the Russian Federation//12th Int. Meeting on Soil Micromorphology. Adana, 2004.