Изменение пигментного состава высших и хвойных растений на Самотлорском месторождении

Автор: Шаяхметова Раиса Иршатовна, Мальгина Светлана Павловна, Гут Татьяна Михайловна, Кулагин Алексей Юрьевич

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 2-2 т.19, 2017 года.

Бесплатный доступ

Установлены адаптивные реакции растений в условиях солевого и нефтяного загрязнения Самотлорского месторождения. Изменения в содержании пигментов фотосинтеза (хлорофиллов а, b и каротиноидов) в ассимиляционном аппарате растений свидетельствуют об адаптивном характере наблюдаемых реакций и специфической роли пигментов в структурно-функциональной организации фотосинтетического аппарата растений.

Пигменты, хлорофилл, каротиноиды, ассимиляционный аппарат, хвоя, загрязнение, засоление, подтоварная вода

Короткий адрес: https://sciup.org/148205152

IDR: 148205152 | УДК: 581.1:

Текст научной статьи Изменение пигментного состава высших и хвойных растений на Самотлорском месторождении

В условиях техногенного загрязнения нефтегазодобычи и переработки полезных ископаемых наблюдаются последствия негативного влияния на растения на морфологическом, так и на физиологическом уровне. Фотосинтетическая система реагирует на изменения в окружающей среде, характеризуется адаптивным потенциалом и может рассматриваться как индикатор [1]. Саматлорское нефтегазоконденсатное месторождение открыто в 1965 г. и введено в промышленную эксплуатацию в 1969 г. Оно отличается высокой техногенной нагрузкой на окружающую среду в виде нефтяных и солевых загрязнений, а также поступления тяжелых металлов. Месторождение расположено на озерно-ингрес-сионной террасе реки Оби. Территория почти сплошь заболочена, доминируют болотные верховые почвы на мощных и средних торфах [3]. Тип растительности – смешанный лес с преобладанием хвойных пород деревьев с примесью березы и осины. Самым богатым по количеству видов и одновременно по обилию среди цветковых болотных растений выступает род Carex , а среди мхов – род Sphagnum. Для выявления особенностей адаптивных реакций фотосинтетического аппарата хвойных и высших растений необходимо следует определить пигментов в процессе роста и развития растений.

Цель исследования: определение содержания пигментов фотосинтеза у доминирующих растений в различных условиях антропогенной нагрузки.

Объекты и методы исследований. Изучение пигментного состава проводили в период активной вегетации растений на участках, подвергнутых загрязнению буровыми растворами. Объектами

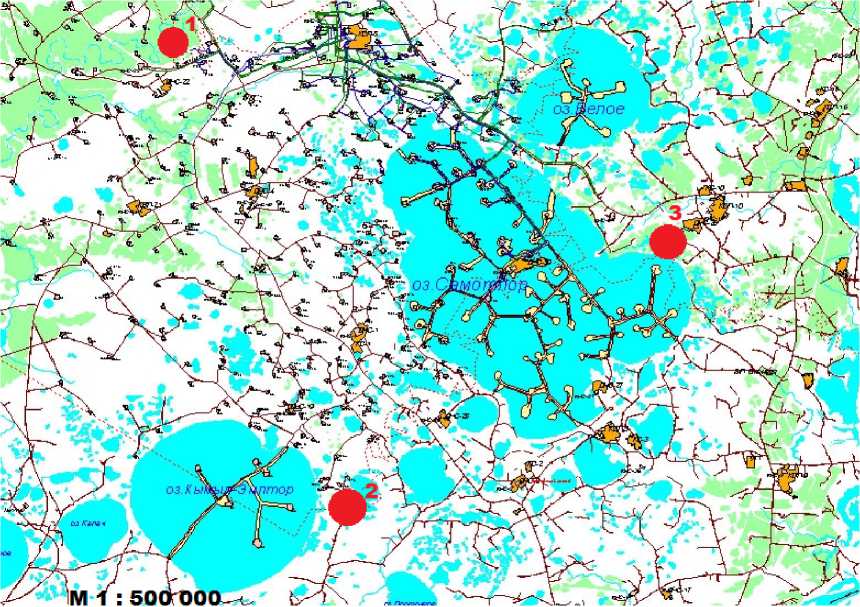

исследования были доминирующие растения: сосна обыкновенная ( Pinus sylvestris L.), осока острая ( Carex acuta L.), осока пузырчатая ( Carex vesicaria L.), щавель курчавый ( Rumex crispus L.), крестовник болотный ( Senecio paludosus (L. ) Hook), кипрей узколистный (Chamerion angustifolium (L.) Scop), астра сибирская (Aster sibiricus L.). Количество хлорофиллов (Хл) а, b и сумму каротиноидов определяли спектрофотометрическим методом. Для определения оптической плотности вытяжки пигментов использовали спектрофотометр Specord 30 Analytik Jena . Оценку давали при длинах волн, соответствующих максимумам поглощения хлорофилла a (663 нМ), хлорофилла b (645 нМ), каротиноидов (470 нМ). Концентрации пигментов хлоропастов вычисляли с применением уравнений Ветштейна и Хольма для 100%-го ацетона [6, 7]. Карта расположения пробных площадок (ПП) показана на рис. 1.

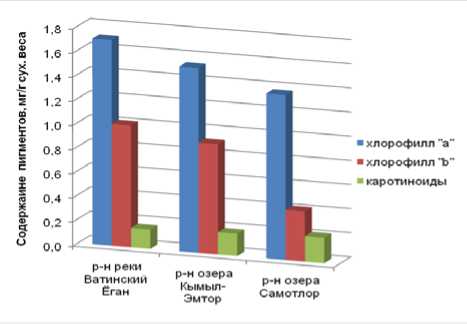

Результаты исследований и их обсуждение. Хвоя сосны обыкновенной собиралась с участков неподверженных явным загрязнениям нефтью и подтоварной водой. Содержание хлорофилла а в ассимиляционном аппарате сосны обыкновенной в районе реки Ватинский Ёган составило 1,71 мг/г, на территории озера Кымыл-Эмтор – 1,53 мг/г, около озера Самотлор – 1,37 мг/г (рис. 2). Установлено, что в хвое наибольшее количество хлорофилла b было в районе р. Ватинский Ёган (1,01 мг/г), а наименьшие значения хлорофилла b и хлорофилла а были отмечены близ озера Кымыл-Эмтор (0,91 мг/г) и озера Самотлор (0,42 мг/г). Результаты определения содержания каротиноидов в хвое показали, что минимальное количество содержалось в районе реки Ватинский Ёган (0,16 мг/г). Максимальное количество каротиноидов было обнаружено близ озера Самотлор (0,21 мг/г). Согласно полученным данным наблюдается общая тенденция уменьшения количества хлорофиллов в зависимости от места произрастания. Такое изменение содержания пигментов может быть связанно с характером реакции сосны обыкновенной на действие антропогенных загрязнений [4, 5].

Рис. 1. Карта-схема расположения ПП на Самотлорском месторождении

Рис. 2. Изменение содержания пигментов в хвое сосны обыкновенной в различных местообитаниях

Для изучения изменения количественного состава фотосинтетического аппарата растений в ответ на солевое загрязнение были выбраны два участка загрязненных подтоварными водами и находящихся на стадии рассоления. Концентрация хлоридов на опытных участках составляла 0,7%. Для исследования использовали четыре вида растений местной флоры, контрольными вариантами служили растения с незагрязненных участков на данной территории. Содержание хлорофилла а во всех опытных вариантах сокращалось, например, у щавеля курчавого в контроле данный показатель имел значение 5,16 мг/г, в опытном – 3,5 мг/г, у крестовника болотного – 8,3 мг/г и 5,1 мг/г соответственно. Такая же закономерность наблюдалась у иван-чая и астры сибирской. При изучении изменения содержания хлорофилла b мы наблюдали сходную тенденцию, снижение содержания пигмента при повышении концентрации солей (табл. 1).

Таблица 1. Влияние подтоварных вод на содержание пигментов (мг/г сухой массы) листьях растений

|

Параметры |

Щавель курчавый |

Крестовник болотный |

Иван-чай |

Астра сибирская |

||||

|

контр. |

опыт |

контр. |

опыт |

контр. |

опыт |

контр. |

опыт |

|

|

хлорофилл "а" |

5,16±0,3 |

3,5±0,09 |

8,3±0,5 |

5,1±0,4 |

5,9±0,5 |

4,2±0,2 |

6,8±0,3 |

5,1±0,3 |

|

хлорофилл "b" |

3,6±0,01 |

3,2±0,01 |

4,3±0,08 |

3,9±0,06 |

2,9±0,08 |

2,7±0,2 |

3,1±0,1 |

2,9±0,1 |

|

каротиноиды |

1,48±0,03 |

2,9±0,02 |

1,3±0,03 |

2,66±0,1 |

0,88±0,01 |

1,49±0,1 |

0,95±0,1 |

1,7±0,1 |

Набольшее увеличение содержания каротиноидов было выявлено в листьях щавеля курчавого и крестовника болотного. Например, в листьях щавеля курчавого содержание каротиноидов в контроле составляло 1,48 мг/г, в опыте – 2,9 мг/г, у крестовника болотного – 1,3 мг/г и 2,66 мг/г, у астры сибирской – 0,95 мг/г и 1,74 мг/г, соответственно. Известно, что каротиноиды входят в состав антиоксидантной системы и выполняют защитную функцию в условиях засоления [2].

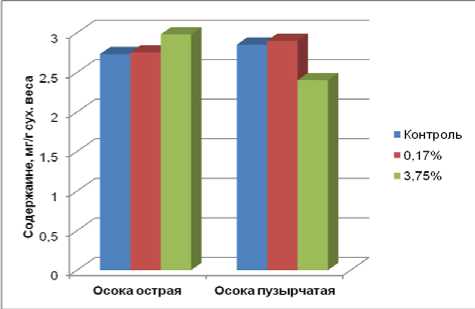

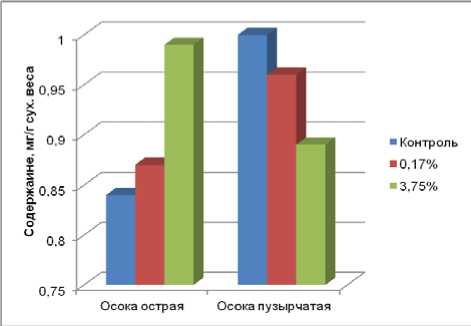

Содержание хлорофилла а в листьях исследуемых растений со слабой степенью нефтяного загрязнения возрастало незначительно по сравнению с контрольным вариантом. Более высокие концентрации нефти вызывали увеличение количества хлорофилла а в растениях осоки острой. У рогоза широколистного концентрация нефти 0,17% стимулировала процессы синтеза хлорофилла а, дальнейшее повышение содержания нефти в почве вызывало снижение этого показателя до уровня контроля (рис. 3).

Показано, что у осоки острой в условиях нефтяного загрязнения происходит увеличение содержания хлорофилла b по мере возрастания концентрации нефти. Для осоки пузырчатой установлена противоположная картина – содержание хлорофилла b при повышении концентрации нефти понижалось с 1 мг/г в контрольных условиях до 0,96 мг/г при 3,75% нефтяном загрязнении (рис. 4).

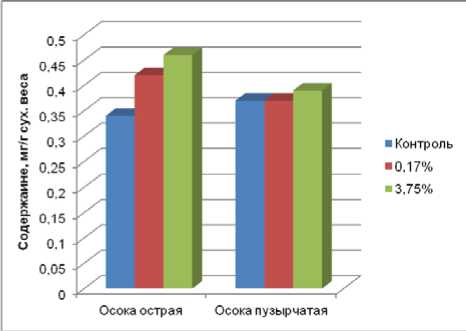

Нефтяное загрязнение почвы приводило к повышению содержания каротиноидов в листьях растений. Наибольшее накопление каротиноидов выявлено у осоки острой на всех опытных участках, у осоки пузырчатой данная тенденция выражена не столь явно (рис. 5). В целом нефтяное загрязнение почв оказывает неоднозначное влияние на содержание пигментов в изучаемых растениях.

Рис. 3. Влияние нефтяного загрязнения на содержание хлорофилла а в листьях осоки острой и осоки пузырчатой

Рис. 4. Влияние нефтяного загрязнения на содержание хлорофилла b в листьях осоки острой и осоки пузырчатой

Рис. 5. Влияние нефтяного загрязнения на содержание каротиноидов в листьях осоки острой и осоки пузырчатой

Выводы: антропогенная нагрузка в виде нефтяного и солевого загрязнения влияет на содержание фотосинтетических пигментов. Растения характеризуются видоспецифичностью, что проявляется в изменении пигментного состава в условиях техногенной нагрузки. Полученные данные свидетельствуют об адаптивном характере наблюдаемых реакций и специфической роли пигментов в структурно-функциональной организации фотосинтетического аппарата растений.

Работа выполнена в рамках исполнения инициативного научного проекта № 5.7590.2017/БЧ Минобрнауки России.

Список литературы Изменение пигментного состава высших и хвойных растений на Самотлорском месторождении

- Иванова, Н.А. Особенности фотосинтетической активности и пигментного аппарата листьев растений в условиях нефтяного загрязнения на территории Среднего Приобья/Н.А. Иванова, Л.Е. Корчагина//Естественные науки. 2012. №1. С. 37-46.

- Иванова, Н.А. Механизмы адаптации растений к засолению в условиях Северного Казахстана/Н.А. Иванова, Л.М. Музычко//Биол. ресурсы Азиатских степей: мат-лы междунар. конф. -Костанай, 2007. С. 54-59.

- Коркина, Е.А. Самовосстановление нарушенных техногенезом почв Среднего Приобья: Монография/Отв. ред. Г.Н. Гребенюк -Нижневартовск: Изд-во НВГУ, 2015. 158 с.

- Кулагин, А.Ю. Особенности содержания фотосинтетических пигментов в хвое сосны обыкновенной в условиях нефтяного загрязнения/А.Ю. Кулагин, Р.И. Шаяхметова//Известия Самарского научного центра Российской академии наук.2016. Т. 18, №2(2). С. 434-437.

- Лапина, Г.П. Влияние нефти на пигментный состав сосны обыкновенной Pinus sylvestris/Г.П. Лапина, Н.М. Чернавская, М.Е. Литвиновский, С.В. Сазанова//Электронный научный журнал «Исследовано в России». 2007. С. 569-580.

- Шлык, А.А. О спектрофотометрическом определении хлорофиллов а и b//Биохимия. 1968. Т. 33, вып. 2. С. 275-285.

- Wettstein, P. Von Chlorofyll -letal und der submiscopische Form wechsel der Plastiden//Exp. Cell Res. 1957. V. 12. P. 27-31.