Изменение плодородия серых лесных почв и продуктивности яровой пшеницы в севообороте в условиях длительного применения минеральных удобрений в Приангарье

Автор: Дмитриев Н.Н.

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu

Рубрика: Ботаника

Статья в выпуске: 3, 2007 года.

Бесплатный доступ

Изучение влияния долгосрочного применения минеральных удобрений на изменение основных агрохимических показателей серой лесной почвы и урожайности сельскохозяйственных культур в условиях Иркутской области

Короткий адрес: https://sciup.org/148183711

IDR: 148183711

Текст научной статьи Изменение плодородия серых лесных почв и продуктивности яровой пшеницы в севообороте в условиях длительного применения минеральных удобрений в Приангарье

Одним из условий эффективного сельскохозяйственного производства направленного на получение стабильных урожаев высокого качества является сохранение почвенного плодородия. В настоящее время в подавляющем большинстве хозяйств основным фактором определяющим урожайность культур является почвенное плодородие. При таком условии, без применения минеральных, органических удобрений и сидератов происходит деградация почвенного плодородия. В этой связи наибольшую ценность приобретают результаты полученные в длительных стационарных полевых опытах.

Проведенные исследования позволяют дать объективную оценку изменения агроэкологических свойств серых лесных почв в условиях Иркутской области в процессе ее длительного сельскохозяйственного использования.

Исследования были проведены в длительном стационарном, пятипольном севообороте: пар чистый, пшеница, пар сидеральный, пшеница, ячмень, заложенном в 1967 году. В каждом поле севооборота размещена классическая восьмерная схема с применением минеральных удобрений: 1. контроль - без удобрений, 2. N^o, 3.Pw, 4. Кб», 5. РаоК*», 6. N60P40, 7. N6»K6», 8. NeoP^oK^ Размер делянок 480 м2, учетная площадь 90 м2, повторность опытов четырех кратная, размещение делянок последовательное. Исследования проводили на светло-серой лесной среднесуглинистой почве с содержанием гумуса 2%, подвижного фосфора 25,8 и обменного калия 6,5 мг-зкв/100 г почвы; pH юляа, -5,0; pH №леву-4,8; Нг-4,3 мг-экв/100т почвы.

Проведенный анализ полученных результатов в сравнении с исходными данными позволил выявить стабилизацию и изменение некоторых агрохимических показателей серой лесной почвы в условиях длительного применения минеральных удобрений в севообороте.

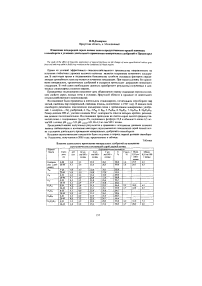

Исходные агрохимические показатели были получены в период первой ротации севооборота. Результаты, полученные в 2005 году, представлены в таблице.

Таблица

Влияние длительного применения минеральных удобрений на изменение агрохимических показателей серой лесной почвы

|

Вариант Опыта |

Гори-зонт, см |

Аг |

рохимические показатели |

||||||

|

pH СОЛ |

Нг мг-экв/100 г почвы |

S мг-экв/100 г почвы |

Т мг-экв/100 г почвы |

V, % |

Гумус, % |

Пода. PjOjMr/ 100 г почвы |

Обмен. К.О иг/100 г почвы |

||

|

Контроль (беэ удобрений) |

0-20 |

4,2 |

3,3 |

22,9 |

26,2 |

88,0 |

1,6 |

25,5 |

6,5 |

|

20-40 |

4,1 |

3,0 |

23,5 |

26,5 |

89,0 |

1,6 |

28.3 |

6,5 |

|

|

Nto |

0-20 |

4,0 |

3,7 |

22,6 |

26,3 |

85,9 |

|||

|

20-40 |

4,0 |

3,0 |

24,8 |

27,8 |

89,2 |

||||

|

Р» |

0-20 |

4.1 |

3,4 |

26,6 |

30,0 |

89,0 |

|||

|

20-40 |

4,1 |

3,0 |

24,0 |

27,0 |

88,8 |

||||

|

Коо |

0-20 |

4,2 |

3,5 |

22,8 |

26,6 |

86,7 |

|||

|

20-40 |

4,2 |

2.9 |

23,9 |

26.8 |

89,2 |

||||

|

Но^ |

0-20 |

4,2 |

3,6 |

21,9 |

25,5 |

86,0 |

2,1 |

30.9 |

6,5 |

|

20-40 |

4,0 |

3,0 |

23,1 |

26,1 |

89,0 |

1.7 |

32,4 |

6,5 |

|

|

N 60^40 |

0-20 |

4,1 |

4,0 |

22,6 |

26,6 |

86,! |

|||

|

20-40 |

4,0 |

3,0 |

23,2 |

26,2 |

88,6 |

||||

|

НмКбо |

0-20 |

4.0 |

4,0 |

22.0 |

26,0 |

84,7 |

|||

|

20-40 |

4,0 |

3,5 |

22,6 |

26,1 |

86,6 |

||||

|

МбО? 40^60 |

0-20 |

3,9 |

3.9 |

22,0 |

25,9 |

85,0 |

1.9 |

31,6 |

7.5 |

|

20-40 |

3,8 |

3.0 |

25,0 |

25,0 |

88,0 |

1,7 |

28,0 |

6,0 |

|

Исходные показатели характеризовались следующими данными. Содержание гумуса в слое 0-20 см -2,03% и в 20-40см -1,12%; рНс<тевая -5,6; Нг -3,4 мг-экв/100 г почвы; S -29 мг-экв/100 г почвы, содержание подвижного фосфора составило 25,5 и обменного калия 9 мг/100 г почвы.

Результаты агрохимического анализа почв севооборота полученные в 2005-2006 гг. в основном подтверждают данные, полученные в 2000 году Житовым В.В., Наумовой О.С. (Житов, Наумова, 2005).

Полученные результаты агрохимического анализа почв позволили установить, что с 1969 по 2005 год содержание гумуса в контрольном варианте снизилось с 2,03 до 1,6% и выровнялось с подпахотным горизонтом (табл.).

В тоже время в вариантах с систематическим применением минеральных удобрений в севообороте отдельные агрохимические показатели - pH c^eon вытяжки, гидролитическая кислотность и сумма обменных оснований в слое 0-20 см остались неизменными. Содержание гумуса в этих вариантах осталось на уровне исходного, а в подпахотном горизонте вследствие глубокого механического перемешивания и вертикального нисходящего перемещения гумусовых веществ, повысилось с 1,1 до 1,7%.

Полученные результаты являются доказательством того, что в данных почвенноклиматических условиях ведение земледелия без применения минеральных и органических удобрений приводит к существенному снижению содержания гумуса в пахотном горизонте. В то же время внесение доз минеральных удобрений, на уровне выноса урожаем, способствует стабилизации показателя гумуса в пахотном горизонте за счет увеличения биологического урожая выращиваемых культур и как следствие увеличению массы поступающих в почву корневых и пожнивных остатков.

В значительной степени физико-химическая и биологическая активность почвы определяется ее кислотностью. В исследуемом севообороте за период исследований наблюдалось незначительное подкисление почвы с 5,2 до 4,6. При этом подкисление за счет удобрений было несколько выше, чем на контроле (на 0,1-0,3).

Заметных изменений гидролитической кислотности за исследуемый период по вариантам не установлено.

Основной причиной подкисления почв в условиях Приангарья следует считать техногенную. Это мнение подтверждается материалами агрохимической службы, согласно которым, в районах с повышенной техногенной нагрузкой наблюдается заметное подкисление почв. Экологическими службами региона отмечен факт значительных выбросов в атмосферу диоксидов серы и азота, которые с атмосферными осадками поступают в почву и в виде подкисляющих растворов воздействуют на ППК с вытеснением из него кальция и замещением на РГ (Г осу дарственный доклад..., 2004). Данный факт обусловлен отрицательным влиянием подкисления на ППК. При этом происходит постепенное вытеснение катионов в почвенный раствор и последующее их выщелачивание в нижние горизонты из пахотного слоя.

Потенциальное плодородие почв в значительной степени определяют содержание подвижного фосфора и обменного калия.

В данном севообороте содержание подвижного фосфора за период исследований возросло на 5-6 мг на 100 г почвы. Это объясняется высоким его содержанием в почве в период закладки опыта и последующим систематическим внесением удобрений превышающих вынос культурами. Вследствие этого произошло увеличение соединений подвижных форм фосфатов не только в пахотном, но и подпахотном горизонтах.

Аналогичная закономерность было отмечена и в исследованиях других авторов (Аникст, 1975; Минеев, 1987). Содержание обменного калия в пахотном горизонте за годы исследований (с 1967 по 2000 гг.) снизилось с 9 до 6,5-7,5 мг/100 г почвы. По вариантам, существенной разницы от вносимых удобрений не отмечено.

Рассматривая вышеизложенное можно отметить, что длительное сельскохозяйственное использование земель без применения минеральных удобрений приводит к постепенной деградации почвенного плодородия и в особенности гумуса. Длительное систематическое применение удобрений в оптимальной для этой зоны и почвы дозе и соотношении элементов питания стабилизирует этот показатель. '

Урожайность культур является основным показателем, характеризующим потенциальное плодородие пашни. В нашем опыте урожайность пшеницы с 1981 по 2005 гг. варьировала от 5,3 до 43,5 ц/га и находилась в тесной зависимости от применяемых доз минеральных удобрений. Значительные колебания урожайности по годам объясняются существенным влиянием на растения погодных условий и, прежде всего низкой обеспеченностью их влагой в критические периоды роста.

По предшественнику чистый пар наиболее стабильная урожайность была получена по варианту, где вносились РК и NPK, и варьировала от 10,7 до 38,8 ц/га. С 1981 г. в варианте без внесения удобрений не отмечалось снижения продуктивности пашни. В среднем за ротацию урожайность варьировала от 17,6 до 23,2 ц/га. По сидеральному пару она была в пределах 14,7-25,4 ц/га.

Рассматривая вышеизложенное, можно отметить, что систематическое применение умеренных доз минеральных удобрений в сочетании с севооборотом и сидерацией позволяет стабилизировать основные агрохимические показатели серой лесной почвы и позволяет получать стабильные урожаи яровой пшеницы в пределах 25-30 ц/га.

Список литературы Изменение плодородия серых лесных почв и продуктивности яровой пшеницы в севообороте в условиях длительного применения минеральных удобрений в Приангарье

- Аникст Д.М. Географические закономерности действия удобрений//Эффективность видов и доз удобрений, применяемых по яровые зерновые культуры в разных почвенно-климатических зонах СССР. М.: Колос, 1975. -С.99123.

- Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Иркутской области в 2003 году». «Облмашингенформ», Иркутск: 2004.-296 с.

- Житов В.В., Наумова О.С. Роль удобрений и севооборота в поддержании устойчивости плодородия серых лесных почв: материалы междунар. конф. «Плодородие почв, эффективность средств химизации и методы оптимизации питания растений». Иркутск, 2005. -С.29-33.

- Минеев В.Г. Экологические проблемы агрохимии. -М: Изд-во Московского университета, 1987. -285 с.