Изменение показателей гемопоэза у больных сахарным диабетом 2-го типа в зависимости от наличия сосудистых осложнений

Автор: Бондарь Татьяна Петровна, Анфиногенова Оксана Ивановна, Бондарь Михаил Валентинович, Солдатов Андрей Андреевич

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Клиническая лабораторная диагностика

Статья в выпуске: 4 т.6, 2010 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены результаты анализа данных 1470 историй болезни и данные лабораторных исследований 293 больных СД и 82 доноров, впервые сдававших кровь. Установлены изменения морфологических и биофизических показателей эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов. Выявлены достоверные различия изменений лабораторных показателей при сосудистых осложнениях сахарного диабета по сравнению с данными больных сахарным диабетом, протекающим без сосудистых осложнений, и здоровыми

Диабетические ангиопатии, лейкоциты, морфофункциональное состояние клеток крови, сахарный диабет, тромбоциты, эритроциты

Короткий адрес: https://sciup.org/14917178

IDR: 14917178

Текст научной статьи Изменение показателей гемопоэза у больных сахарным диабетом 2-го типа в зависимости от наличия сосудистых осложнений

1Введение. В последние годы во всех развитых странах отмечается значительный рост заболеваемости сахарным диабетом (СД): общее количество больных увеличивается ежегодно почти на 5%, что обусловливает исключительную актуальность профилактики СД и его лечения. Большая социальная значимость СД сопряжена с тем, что он приводит к ранней инвалидизации и летальности в связи с поздними сосудистыми осложнениями, в числе которых микроангиопатии (ретинопатия и нефропатия), макроангиопатии (инфаркт миокарда, инсульт, гангрена нижних конечностей), невропатии. Сахарный диабет – очень частая причина слепоты, смерти от уремии; велик риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. На фоне СД летальность таких больных увеличивается в 2-3 раза.

Сахарный диабет, по определению М.И. Бала-болкина, – это синдром хронической гипергликемии и глюкозурии, обусловленный абсолютной или от носительной инсулиновой недостаточностью, при-

Адрес: 355009, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1, корп. 2.

Тел.: (865-2) 32-19-76.

водящий к нарушению всех видов обмена веществ, поражению сосудов, нейропатии и патологическим изменениям в различных органах и тканях. Каждый добавленный год с учетом качества жизни больного СД, при увеличении ее продолжительности, требует глубокого и всестороннего обследования, направленного на раннее выявление сосудистых осложнений диабета, минимизацию рисков инвалидизации и летальности от этого заболевания.

Известно, что в результате хронической декомпенсации углеводного обмена у больных СД развивается комплекс метаболических нарушений, патологически воздействующий на морфофункциональное состояние периферических клеток, циркулирующих в крови. Так, неферментативное гликирование гемоглобина и белков мембраны эритроцита (ЭР) приводит к появлению аномальных форм клеток периферического отдела эритрона. Повышение концентрации свободных радикалов и продуктов ненаправленного протеолиза в организме больного СД дестабилизируют клеточные мембраны Эр. В конечном итоге выраженность метаболического стресса при СД, осложненном ангиопатиями, приводит к уменьшению числа Эр, циркулирующих в крови, по- вышению активности тромбоцитов (Тр) и развитию клеточно-депрессивного иммунодефицита [1].

Изменения эритроцитов у больных в условиях хронической гипергликемии нельзя рассматривать без учета особенностей влияния инсулина на эритропоэз [2]. Установлено, что инсулин стимулирует образование эритроидных колоний независимо от наличия эритропоэтина. Усиление эритропоэза в условиях гипергликемии сопровождается увеличением в крови количества ретикулоцитов и выбросом в кровоток молодых качественно измененных эритроцитов, что указывает на напряжение эритропоэза [3].

Форма эритроцитов при хронической гипергликемии изменяется в зависимости от степени ее компенсации. Так, морфологические нарушения эритроцитов наблюдаются при обоих типах сахарного диабета, а продолжительность их жизни уменьшается более чем на 13%. Неферментативное гликирование белков эритроцитарных мембран – один из путей реализации глюкозотоксичности, что приводит к их необратимой структурно-функциональной модификации, а также снижает устойчивость и деформируемость клеток, увеличивает их хрупкость, изменяет агрегацию [4, 5].

Установлено, что нарушения эритроцитов, развивающиеся вследствие абсолютной или относительной инсулиновой недостаточности, значительно затрудняют их функционирование. Таким образом, нарушения морфофункционального состояния эритроцитов в условиях длительной гипергликемии более выражены при развитии ее декомпенсации, что впоследствии ведет к количественным и качественным нарушениям периферического звена эритрона. Способность эритроцитов к обратимым изменениям размеров и формы названа деформабельностью. Деформабельность эритроцитов может изменяться при различных заболеваниях, в том числе при сахарном диабете [6].

Основная цель исследования: изучение морфофункционального состояния различных пулов клеток периферической крови в условиях длительной гипергликемии у больных сахарным диабетом.

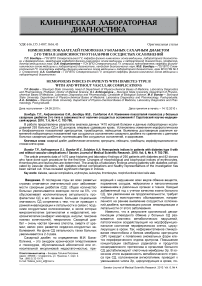

Побудительной причиной для исследования явилось эмпирически выявленное снижение числа эритроцитов в крови больных СД. Для подтверждения или опровержения данного суждения было изучено 1106 историй болезни пациентов, отобранных методом селективного скрининга, с установленным клиническим диагнозом СД, осложненным диабетическими ангиопатиями (ДА), и 364 истории болезни, в которых диагностирован СД без клинических признаков сосудистых осложнений (СО), установлена частота встречаемости анемии. Все больные СД – пациенты эндокринологического отделения ГБ № 3.

Оказалось, что снижение гемоглобина ниже 120 г/л выявлено в 35,8% пациентов с ДА, а при СД без клинических признаков ангиопатий – в 7,9% случаев [7].

Установив факт анемии при СО СД, мы провели лабораторное обследование у 293 больных СД и 82 доноров, впервые сдававших кровь.

Методы. Лабораторное исследование метаболических показателей компенсации гликемии: глюкоза крови натощак, содержание НвА1С, Степень тяжести СЭИ: уровень СМ; величина ЛИИ; содержание ЦИК. Активность окислительного стресса: малоновый диальдегид мембран Эр. Степень нарушения липидного обмена: общий ХС, ХС ЛПВП, триглицериды в крови.

Рис. 1. Анемический синдром у больных сахарным диабетом с сосудистыми осложнениями и без них

Изучение крови: количественные показатели клеток периферической крови, лейкоформула, ЛИИ, функциональное состояние Эр, деформабельность Эр, Тр, морфометрия Эр, Рт, Тр, степень зрелости Рт, иммунный статус, показатели активности апоптоза, морфология клеток костного мозга.

Результаты. В результате статистической обработки полученных данных установлены изменения во всех клеточных пулах системы гемопоэза, причем эти изменения различались в зависимости от длительности заболевания, вида сосудистых и наличия гнойно-воспалительных осложнений и степени выраженности метаболических нарушений.

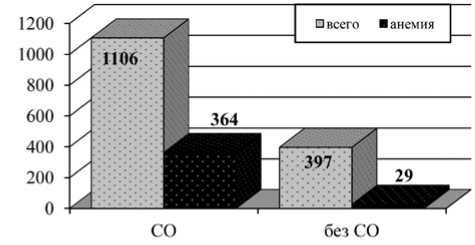

Ранее установлено, что у больных СД отмечается повышение количества циркулирующих в периферической крови эритроцитов. Оказалось, что были обследованы пациенты в первые месяцы заболевания, а усиление продукции красных клеток крови – компенсаторная реакция костного мозга в ответ на тканевую гипоксию. В нашем исследовании мы выделили группу больных СД без СО, с установленным СД не более чем 5 лет назад (51 человек). При этом также отмечено усиление продукции клеток красного ряда. Кроме того, выявлено повышение как относительного, так и абсолютного количества ретикулоцитов (Рт) в 2-3 раза (в отдельных случаях до 30‰), причем за счет появления молодых форм; достоверно увеличивается индекс созревания Рт по сравнению с нормой (0,435±0,032 и 0,694±0,034 соответственно).

Рис. 2. Изменение ретикулоцитарных показателей у больных сахарным диабетом (51 чел.)

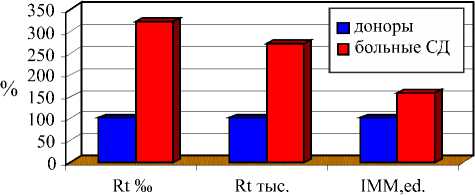

При этом количество Эр, циркулирующих в крови, эритроцитарные индексы и концентрация эритропоэтина (ЭПО) определяется в пределах референсных значений, но при проведении компьютерной цитоморфометрии отмечается появление обратимо и необратимо измененных форм Эр и достоверное уменьшение среднего диаметра Эр. Статистический анализ полученных данных, проведенный с использованием последовательного анализа Вальда, позволил выделить ряд информативных лабораторных признаков для предварительного суждения о риске

Рис. 3. Галерея Rt, полученная при компьютерной цитоморфометрии

развития СО у больных с СД. Оказалось, что, помимо известных критериев риска развития ангиопатий (изменение содержания в крови показателей липидного обмена [7]), диагностически значимыми являются снижение количества Рт менее 13‰, индекса созреваемости Рт и повышение концентрации ЭПО в периферической крови.

При декомпенсированной гипергликемии у больных СД отмечаются изменения эритроцитов. Так, если уровень НвА1с в крови более 7,5%, то выявляются снижение концентрации гемоглобина; уменьшение количества эритроцитов; уменьшение среднего объема эритроцита; снижение среднего содержания гемоглобина в эритроците; уменьшение среднего диаметра эритроцита.

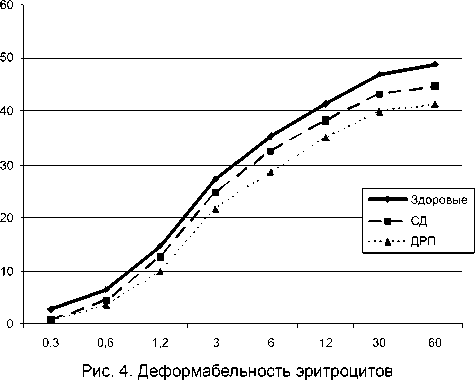

Были обследованы 8 испытуемых с сахарным диабетом с целью изучения деформабельности Эр. При исследовании элонгации эритроцитов у больных СД было выявлено снижение показателей элонгации при всех значениях давления, что доказывает зависимость элонгации от концентрации глюкозы в крови (таблица).

Общая картина элонгации эритроцитов

|

Давление, Ра |

Здоровые (n=12) |

СД (n=8) |

P |

|

0,3 |

2,79±0,4 |

0,63±0,18 |

≤0,001 |

|

0,6 |

6,43±0,37 |

4,15±0,43 |

≤0,001 |

|

1,2 |

14,49±0,81 |

11,89±0,89 |

≤0,05 |

|

3 |

27,2±0,84 |

23,86±1,12 |

≤0,001 |

|

6 |

35,24±0,81 |

31,50±1,14 |

≤0,001 |

|

12 |

41,35±0,75 |

37,44±1,04 |

≤0,001 |

|

30 |

46,88±0,74 |

42,46±0,96 |

≤0,001 |

|

60 |

48,78±0,84 |

43,98±0,93 |

≤0,001 |

Помимо концентрации глюкозы, на деформабель-ность влияют осложнения сахарного диабета. Так, при диабетической ретинопатии происходит снижение элонгации в микроциркуляторном и артериальном русле (в пределах давлений 0,6-6 и 12-60 Pa соответственно), притом что элонгация в венозном русле не страдает (при 0,3 Pa).

У больных СД при развитии СО (242 человека) отмечаются изменения в периферическом звене эритрона, характеризующиеся как вторичная нормохромная микроцитарная анемия, протекающая с выраженным анизоцитозом и пойкилоцитозом. Отмечается достоверное снижение концентрации НВ в крови, количества Эр (менее 3,8×10¹²/л), уменьшение MCV, ретикулоцитоз (до 17-20‰) и повышение концентрации ЭПО.

Обсуждение. Основными причинами развития анемического синдрома при ДА являются: метаболические изменения мембран Эр, связанные с повышенным гликированием протеинов, активностью окислительного стресса, вызванных хронической гипергликемией; механическое повреждение Эр в измененном микрокапиллярном русле. Усиление гликирования белков эритроцитарных мембран приводит к изменению деформируемости Эр и повышению склонности Эр к гемолизу.

При декомпенсации углеводного обмена у больных с СО СД II типа по сравнению с данными доноров отмечается лейкоцитоз (7,55±0,25×106/л против 4,77±0,02×106/л у доноров) с увеличением количества палочкоядерных нейтрофилов, лимфопения, эозинофилия и снижение функциональной активности нейтрофильных лейкоцитов, усиливающиеся пропорционально усилению активности окислительного стресса. При этом с увеличением длительности болезни нарастает количество палочкоядерных лейкоцитов (на 168 при заболевании менее 5 лет, 185 – от 5 до 10 лет и 229 при длительности болезни более 10 лет по сравнению с донорами) и эозинофилов (на 182, 188 и 241% соответственно).

Отмечается также активация апоптоза: исследование показало, что у больных ДА достоверного различия экспрессии CD95+ на лимфоцитах не обнаруживается, тогда как CD95L+ достоверно снижена. Статистический корреляционный анализ показал достоверную значимую зависимость между абсолютным количеством лимфоцитов и CD95+ (r=0,521, при p<0,001).

Состояние иммунного статуса больных СД, осложненным ДА, представляет собой вторичный иммунодефицит по клеточно-депрессивному типу II-III степени: умеренное снижения Т-хелперов на фоне выраженной депрессии В-лимфоцитов, естественных киллеров, уменьшение количества лимфоцитов с рецепторами к ИЛ2. При этом уровень иммуноглобулинов сыворотки крови остается в пределах референсных показателей, а факторы неспецифической защиты снижены. Нарушения состояния иммунного статуса в зависимости от вида ангиопатии отличаются степенью клеточной иммунодепрессии, которая максимальна у больных СД II типа с диабетической нефропатией и синдромом диабетической стопы (СДС) [5-7].

При анемическом синдроме ДА развивается комбинированный иммунодефицит по клеточно-депрессивному типу III степени с преимущественным снижением Т-лимфоцитов и функциональной активности нейтрофилов. У больных ДА степень компенсации гликемии и активность ОС влияют на степень клеточной депрессии. Введение в комплексную терапию больных СД II типа иммуномодуляторов в комплексе с антиоксидантами приводит к нормализации показателей иммунного статуса.

У больных с СО СД II типа количественные изменения Тр проявляются в умеренном увеличении числа циркулирующих в периферической крови клеток, среднего объема Тр, а также тромбокрита и различаются в зависимости от вида СО, степени компенсации углеводного обмена и наличия анемического синдрома. Агрегационная активность Тр у больных с СД II типа проявляется в увеличении скорости и степени агрегации Тр с коллагеном, АДФ и ристоце-тином, максимальные изменения определяются при развитии анемического синдрома и СДС. Увеличение диаметра и площади Тр периферической крови, цветояркостные и оптические показатели, полученные с помощью компьютерной цитоморфометрии, у больных с декомпенсацией углеводного обмена и анемическим синдромом ДА свидетельствуют об активации тромбоцитопоэза. Развитие метаболического стресса у больных с анемическим синдромом ДА приводит к повышению скорости агрегации и изменению морфометрических показателей Тр. Установлена корреляционная зависимость тромбоцитарных показателей от декомпенсации углеводного и липидного обмена, активности перекисного окисления липидов и выраженности анемии.

Список литературы Изменение показателей гемопоэза у больных сахарным диабетом 2-го типа в зависимости от наличия сосудистых осложнений

- Лисовский В.А., Кидалов В.Н., Гущ В.В. Трансформация эритроцитов как диагностический тест в клинической практике//Лабораторное дело. 1986. № 10. С. 594-598.

- Congote L.F., DiFalco M.R., Gibbs B.F. Thrombospondin 1, produced by endothelial cells under the action of erythropoietin, stimulates thymidine incorporation into erythroid cells and counteracts the inhibitory action of insulin-like growth factor binding protein 3//Cytokine. 2005. № 5. P. 248-253.

- Козинец Г.И., Погорелов B.M. Консерватизм биологических процессов -стабильность кроветворения//Клиническая лабораторная диагностика. 1998. № 12. С. 21-32.

- Салтыков Б.Б., Пауков B.C. Диабетическая микроангиопатия. М.: Медицина, 2002. 238 с.

- Lindmark К., Engstrom K.G. Theoretical and experimental aspects of erythrocyte filterability testing flow acceleration and systemic resistance//J. Biomech. 2002. № 5. P. 683-688.

- Лабораторная гематология/С.А. Луговская, ВТ. Морозова, М.Е. Почтарь [и др.] М., 2002. 120 с.

- Изучение влияния биохимического состава плазмы на размеры и форму эритроцитов при сахарном диабете и атеросклерозе/Т.П. Бондарь, О.И. Запарожцева, О.С. Косторнова [и др.]//Клиническая и лабораторная диагностика. 2006. № 9. С. 58-59.