Изменение показателей липидного обмена крови при повреждении миелинового нерва

Автор: Громова Н.В., Мартынова М.И., Просникова К.В., Ревин В.В., Ревина Э.С., Сейкина А.И.

Журнал: Огарёв-online @ogarev-online

Статья в выпуске: 24 т.4, 2016 года.

Бесплатный доступ

Проведено исследование изменения показателей липидного состава крови при деструктивных процессах, происходящих в миелиновых нервах. Обнаружена зависимость количественных показателей липидного состава крови от длительности повреждения седалищного нерва у крыс. Можно утверждать, что повреждение миелинового нерва сопровождается изменениями липидного состава плазмы крови. Наиболее выраженные изменения наблюдаются в содержании холестерина и фосфолипидов плазмы крови.

Демиелинизация, липидный обмен, липиды, миелиновый нерв, триглицериды, фосфолипиды, холестерин

Короткий адрес: https://sciup.org/147249251

IDR: 147249251 | УДК: 577.125:616.832

Текст научной статьи Изменение показателей липидного обмена крови при повреждении миелинового нерва

Демиелизация структуры нерва и снижение содержания миелина приводят к потере возбудимости нерва, а, следовательно, к нарушению скорости проведения сигнала [2].

Наибольший интерес представляет исследование изменений состояния нерва при повреждении, где внимание уделяется липидам миелинового нерва [3]. Эти нарушения приводят к тому, что в кровь выделяются вещества, составляющие основу молекулярной организации миелина: триглицериды (ТГ), холестерин (ХЛ), фосфолипиды (ФЛ) [1].

Липиды играют важную роль в долгосрочном функционировании нерва, а вариации липидного состава проявляются при некоторых патологиях [4]. Демиелинизирующие заболевания являются важной и сложной проблемой клинической неврологии, что обусловлено их значительной распространенностью, трудностями своевременной диагностики и лечения. Особого внимания заслуживает ряд миелинокластических заболеваний, вызванных травматическим повреждением нервов [5].

Повреждения периферической нервной системы составляют значительную часть неврологической заболеваемости взрослого населения. В современном мире ни у кого не может вызывать сомнения факт, что иммунная система играет важную роль в повреждениях периферической нервной системы. Изучение взаимосвязи иммунных процессов, влияния внеклеточного матрикса и процессов регенерации и дегенерации при данных повреждениях открывает новые возможности для разработки перспективных подходов в лечении больных с повреждениями периферических нервов, различных заболеваниях нервной системы, давая возможность по-новому оценить суть и механизм данных процессов [6].

Материалы и методы исследования. Объектом исследования являлись беспородные белые крысы (возраст 2,5–3 месяца) массой 200-300 г, полученные из вивария Медицинского института «МГУ им. Н.П. Огарёва». Работу с животными проводили с соблюдением принципов гуманности, изложенных в директивах Европейского сообщества (86/609/ЕЕС) и Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации о гуманном обращении с животными (1996). Животных содержали на стандартном рационе со свободным доступом к пище и воде, по 4 животных в клетке.

Материалом исследования послужила плазма крови крысы. Забор крови для биохимического анализа осуществлялся на вторые сутки после перевязки седалищного нерва из сердца в количестве 3 мл. Кровь, взятая для исследования, стабилизировалась гепарином в соотношении 9:1 и содержала 0,10 мг гепарина в 1 мл. Плазму крови отделяли центрифугированием в течение 3 мин при 3000 об/мин. Полученную плазму отбирали в сухую, химически чистую пробирку.

Наложение лигатуры на седалищный нерв крысы осуществляли путем оперативного вмешательства под хлороформенным наркозом. Операционное поле обрабатывали по задней поверхности правого бедра крысы. Основным инструментом при выполнении рассечения тканей является скальпель. Мышцу либо расслаивали вдоль волокон, либо рассекали. При расслаивании вначале рассекали скальпелем перимизий, а затем с помощью двух сложенных пинцетов раздвигали мышцы в стороны. В некоторых случаях приходилось пересекать мышечные волокна и в поперечном направлении.

Седалищный нерв повреждали, осуществляя перевязку нитью. По окончании операции рану послойно зашивали.

Для предотвращения инфицирования раны все инструменты перед оперативным вмешательством обрабатывались медицинским спиртом. После этого крыс рассаживали в клетки отдельно от остальной группы [7].

С помощью автоматического фотометрического анализатора Chem Well 2910 в плазме крови определяли показатели липидного обмена (холестерин, фосфолипиды).

Принцип действия анализатора основан на измерении значений оптической плотности жидкой пробы и последующем пересчете в необходимый параметр (концентрацию) лабораторного теста в соответствии с методикой лабораторного исследования. Результат измерения отображается на дисплее в виде значений оптической плотности и концентрации образца [8].

Количественное определение общего холестерина в плазме крови проводили с помощью ферментативно-колориметрического метода (CHOD-PAP).

Принцип метода: холестерин и его эфиры выделяются из липопротеинов под действием детергентов. Холестеринэстераза гидролизует эфиры холестерина, образующийся холестерин под действием холестериноксидазы окисляется. В процессе реакции образуется индикатор кинонимин из перекиси водорода и 4-аминофеназона в присутствии фенола и пероксидазы [9].

Концентрацию триглицеридов в крови проводили также ферментативноколориметрическим методом, принцип которого заключается в следующем: триглицериды ферментативно гидролизуются на глицерин и свободные жирные кислоты под действием липопротеинлипазы. Концентрация глицерина определяется ферментативным методом, связанным с реакцией Триндера с образованием конечного продукта – кинонимина [10].

Метод определения количества фосфолипидов в плазме крови основан на гидролизе фосфолипидов фосфолипазой D и окислении высвобождающегося холина холиноксидазой (CHO) в бетаин с образованием перекиси водорода. В присутствие пероксидазы (POD) перекись водорода связывается с 4-аминофеназоном (4-АР) и дихлорфенолом с образованием комплекса кинонимина [11].

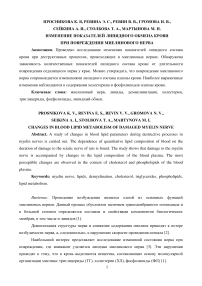

Результаты исследования и их обсуждение. При исследовании показателей липидного обмена крови крыс после перевязки седалищного нерва нами было выявлено, что уже через одни сутки после наложения лигатуры на седалищный нерв крысы наблюдаются достоверные изменения показателей общего ХЛ и ФЛ плазмы крови животного по отношению к контролю.

*р ≤ 0,05

Рис. 1. Биохимические показатели ХЛ, ТГ и ФЛ

Так, относительное количество общего холестерина плазмы увеличивалось на 14,13%, а относительное количество фосфолипидов – на 20,37%. Содержание триглицеридов в крови практически не изменилось (см. рис. 1).

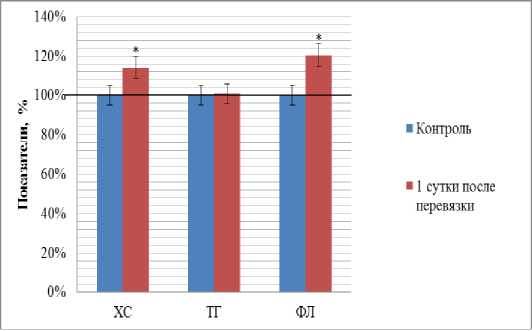

Максимально выраженные

изменения содержания ХЛ и ФЛ в плазме крови отмечались на 3 сутки крови крыс в норме и через 1 сутки после

после перевязки миелинового нерва

перевязки седалищного нерва.

крыс. Так, концентрация ХЛ и ФЛ после наложения лигатуры на миелиновый нерв увеличивалась на 48,37% и на 35,19% соответственно по отношению к контролю. Содержание ТГ плазмы крови не изменялось (см. рис. 2).

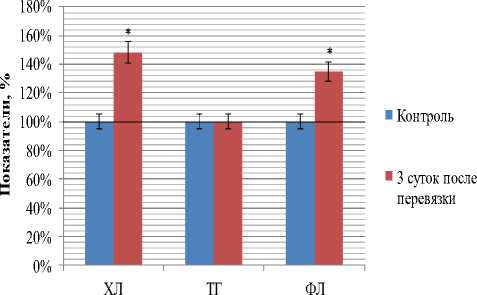

При повреждении миелинового нерва на 7 день наблюдались достоверные изменения содержания холестерина и фосфолипидов плазмы крови животного. Концентрация ХЛ и ФЛ при моделировании патологии миелинового нерва увеличивалась на 28,26% и на 11,11% соответственно по отношению к контрольной группе животных. При этом содержание триглицеридов в крови не изменялось (см. рис. 3).

Таким образом, можно утверждать, что повреждение миелинового нерва сопровождается изменениями липидного состава плазмы крови. Наиболее выраженные изменения

происходят касаются

*р ≤ 0,05

Рис. 2. Биохимические показатели ХЛ, ТГ и ФЛ крови крыс в норме и через 3 суток после перевязки седалищного нерва.

количества ХЛ и ФЛ плазмы крови.

Концентрация ТГ после травмы

нерва не изменяется, так как время

полужизни ТГ в плазме крови

относительно невелико – они быстро

гидролизуются и захватываются различными органами, главным образом, жировой тканью. Возможно, поэтому, мы не наблюдали существенных изменений количества ТГ в плазме крови.

*р ≤ 0,05

Рис. 3. Биохимические показатели ХЛ, ТГ и ФЛ

Заключение. При перевязке седалищного нерва крысы через 1, 3 и 7 суток наблюдается достоверное увеличение показателей общего ХЛ и ФЛ плазмы крови животного по отношению к контролю. Содержание ТГ в плазме крови остается практически неизменным.

крови крыс в норме и через 7 суток после перевязки седалищного нерва.