Изменение показателей, определяющих уровень развития кардиореспираторной системы у футболистов различного типа телосложения

Автор: Зайцев А.А., Овчинников В.А., Гросс И.Л.

Журнал: Физическое воспитание и спортивная тренировка @journal-fvist

Рубрика: Медико-биологические аспекты физического воспитания и спортивной тренировки

Статья в выпуске: 4 (34), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты научного исследования, связанного с определением изменения показателей, определяющих уровень развития кардиореспираторной системы футболистов-любителей различного индивидуального развития в годичном цикле их подготовки. Результаты исследования основаны на анализе научно-методической литературы, оценке уровня индивидуального развития (типа телосложения) посредством применения соматометрии и соматотипирования, регистрации частоты сердечных сокращений и артериального давления, определении уровня максимального потребления кислорода и жизненной емкости легких, выполнении математико-статистических процедур при обработке результатов исследования. В результате проведенного исследования выявлено, что состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма спортсменов, специализирующихся в футболе, не одинаково в течение спортивного сезона у игроков различных типов телосложения, поэтому в пределах конкретного индивидуального типа телосложения педагогические воздействия должны носить однонаправленный характер с единой величиной физической нагрузки.

Футболисты, кардиореспираторная система, сердечно-сосудистая система, дыхательная система, соматический тип, макросоматический тип, мезосоматический тип, частота сердечных сокращений, артериальное давление, максимальное потребление кислорода, жизненная емкость легких

Короткий адрес: https://sciup.org/140250191

IDR: 140250191

Текст научной статьи Изменение показателей, определяющих уровень развития кардиореспираторной системы у футболистов различного типа телосложения

Введение . В соответствии со спецификой двигательной деятельности, протекающей с переменной интенсивностью в динамическом режиме мышечных сокращений, при непрерывном и быстром реагировании на изменения обстановки, к кардио-респираторной системе игроков, специализирующихся в футболе, предъявляются высокие требования [2, 5, 6].

Для выявления истинных функциональных возможностей организма футболистов, а также оценки эффективности применяемых средств подготовки и индивидуализации тренировочного процесса необходимо систематически исследовать аппарат дыхания и кровообращения игроков как во время тренировочного процесса, так и в период соревнований, когда организм подвергается довольно большим нагрузкам. Возникающие под влиянием систематических тренировок изменения в сердечно-сосудистой и дыхательной системах необходимо учитывать как в последующей тренировочной работе, так и при комплектовании команды для участия в ответственных соревнованиях.

Коллективом авторов была предпринята попытка определить изменение состояния кардиореспираторной системы спортсменов-любителей различных типов телосложения в ходе спортивного сезона.

Качественное и полноценное проведение исследования предполагало анализ научно-методической литературы, оценку уровня индивидуального развития (тип телосложения) посредством применения соматометрии и соматотипирования, регистрацию частоты сердечных сокращений и артериального давления, определение уровня максимального потребления кислорода и жизненной емкости легких, выполнение математико-статистических процедур при обработке результатов исследования.

Для выделения соматического типа выбрана метрическая схема трехуровневой соматической диагностики [4], обладающая необходимой степенью надежности и ин- формативности применительно к растущему организму индивида и исключающая субъективный фактор в оценке особенностей его развития. Соматический тип определялся по весо-ростовым (длина тела, масса тела) характеристикам юных футболистов. Исходя из длины и массы тела, выделяется пять основных (наносомный, микросомный, мезосомный, макросомный, мегалосомный) и два переходных (микромезосомный и ме-зомакросомный) соматических типа. Типы телосложения оценивались в условных единицах (усл.ед.) от 0 до 1. Рассматривалась непрерывная цепь варьирования по разработанной шкале от минимального размера тела индивида - наносомного, до максимального - мегалосомного. Лица, набравшие менее 0.200 усл.ед., относились к наносомному типу; от 0.200 усл.ед. до 0.432 усл.ед. - микросомному типу; от 0.433 усл.ед. до 0.568 усл.ед. - мезосомному типу; от 0.569 усл.ед. до 0.800 усл.ед. - макросомному типу; от 0.801 усл.ед. до 1.000 усл.ед. - мегалосомному типу.

Индивиды, отнесенные к переходным типам, в процессе развития организма могли уменьшать или увеличивать значения в условных единицах и переходить в соседние соматические типы. Лица, отнесенные по величине условных единиц к «чистым» - основным соматическим типам, могли изменять сумму баллов только в пределах своего соматического типа.

Частота сердечных сокращений (ЧСС) определялась пальпаторно, через подсчет частоты пульсаций лучевой артерии в области запястья.

Регистрацию артериального давления (АД) производили с помощью механического тонометра.

Максимальное потребление кислорода (МПК) оценивалось посредством непрямого метода оценки максимального потребления кислорода (через субмаксимальный тест PWC170, так как у спортсменов выявлены [3] высокие корреляционные связи между МПК и субмаксимальным тестом). Полученные результаты PWC170 вносили в формулу:

МПК л/мин. = 2.2 х PWC170 + 1070 (1)

Заключение о достижении испытуемыми «кислородного потолка» можно делать на основании косвенных критериев кардиореспираторной максимизации. Полученные результаты величин максимального потребления кислорода соотносили к массе тела каждого игрока. Сравнение максимального потребления кислорода у разных лиц, с учетом такой зависимости, дает более точную информацию [1].

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) определялась методом спирографии с помощью прибора – спирографа. Записывали спирограмму, на основании которой рассчитывали индивидуальную ЖЕЛ.

Показатели ЖЕЛ зависят от пола, возраста, длины тела, массы тела, положения тела, состояния дыхательных мышц и других факторов. По величине жизненной емкости легких можно судить о функциональных возможностях аппарата внешнего дыхания.

Полученный материал статистически обработан на персональном компьютере с применением программы «Статистика».

Организация исследования . Исследование проводилось в физкультурном диспансере г. Дубна (Московская область) в подготовительном соревновательном и переходном периодах сезона 2018 года. На основе изучения медицинских карт был сделан анализ и выполнены математические расчеты вышеназванных показателей. Обследовано 24 футболиста, среди которых макросоматического типа – 11 человек, мезосомати-ческого типа – 13 человек. Лиц микросоматического типа не выявлено. Средний возраст игроков – 22.4 года. Стаж занятий футболом – 8-12 лет.

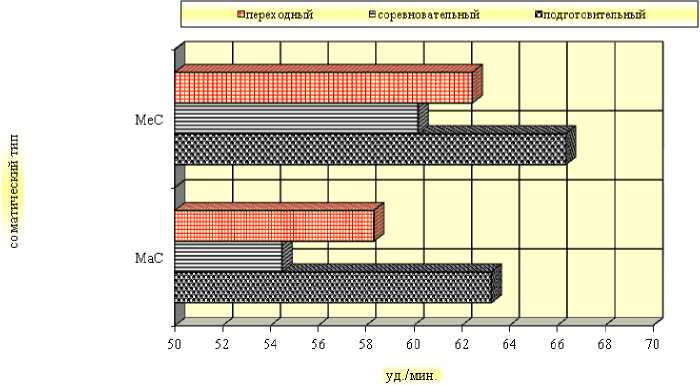

Частота сердечных сокращений (рисунок 1) у спортсменов, специализирующихся в футболе, относящихся к различным соматическим типам, была подвержена изменениям в различные периоды годичного процесса подготовки.

Рисунок 1. Динамика частоты сердечных сокращений у футболистов различных соматических типов в годичном цикле их подготовки

В начале подготовительного периода ЧСС составила в среднем 63.24 уд./мин. у игроков макросоматического (МаС) типа и 66.36 уд./мин. у представителей этой команды мезосоматического (МеС) типа. К началу соревновательного периода сердечно- сосудистая система достигла уровня «должной» готовности к выполнению околопре-дельных и предельных физических нагрузок, что было подтверждено полученными показателями частоты сердечных сокращений – 54.48 уд./мин. (МаС тип), 60.18 уд./мин. (МеС тип). В переходном периоде ЧСС незначительно увеличилась, в среднем на несколько ударов (макросоматический тип – 58.32 уд./мин., мезосоматический тип – 62.44 уд./мин.). Стандартное отклонение (σ) от среднего арифметического значения частоты сердечных сокращений не выходило за пределы 6 ударов в минуту. Его (стандартного отклонения) максимальные значения установлены в подготовительном периоде – 5.32 уд./мин. (МаС тип) и 5.87 уд./мин. (МеС тип). Минимальные значения σ выявлены в соревновательном периоде – 4.11 уд./мин. и 5.07 уд./мин. соответственно. ЧСС, зафиксированная в переходном периоде, была выше, по сравнению с подготовительным периодом, и ниже, чем в соревновательном периоде, не зависимо от принадлежности футболистов к определенному типу телосложения: 4.73 уд./мин. (МаС тип), 5.36 уд./мин. (МеС тип). Коэффициент вариации (V) не выходил за пределы 9 %. В начале годичного цикла (подготовительный период) он (коэффициент вариации) был несколько выше у футболистов мезосоматического типа – 8.84 %, по сравнению с представителями макросоматического типа – 8.41 %. В соревновательном периоде отмечено его (коэффициента вариации) снижение: 7.54 % (МаС тип), 8.42 % (МеС тип), с последующим повышением по окончании сезона (переходный период) – 8.11 % и 8.58 % соответственно.

Артериальное давление – один из важнейших параметров, характеризующий работу кровеносной системы человека. Давление крови определяется ее (крови) объемом, перекачиваемым в единицу времени сердцем, и сопротивлением сосудистого русла. Артериальное давление позволяет оценить реакцию организма занимающихся на физическую нагрузку. В проводимом исследовании имела место динамика артериального давления у футболистов макросоматического и мезосоматического типов телосложения в годичном цикле их подготовки.

В начале сезона (подготовительный период) артериальное давление спортсменов, специализирующихся в футболе, соответствовало «должным» параметрам молодых людей, регулярно занимающихся спортом: макросоматический тип – 114/71 мм.рт.ст., мезосоматический тип – 119/76 мм.рт.ст. В соревновательном периоде артериальное давление (как систолическое, так и диастолическое) снижалось: 106/66 мм.рт.ст. (МаС тип), 111/70 мм.рт.ст. (МеС тип), что явилось своеобразным следствием положительного влияния педагогических воздействий в ходе подготовительного пе- риода. По окончании сезона (переходный период) АД незначительно выросло, составив в среднем 112/69 мм.рт.ст. – макросоматический тип, 116/72 мм.рт.ст. – мезосоматиче-ский тип.

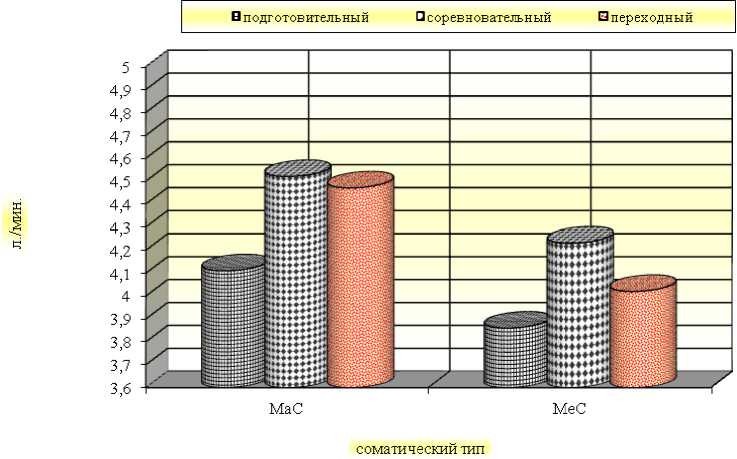

Максимальное потребление кислорода – это интегральный показатель, характеризующий суммарную мощность аэробных (кислородных) и анаэробных (бескислородных) систем энергообеспечения при максимальной физической нагрузке. Анализ полученных в процессе исследования результатов, определяющих уровень максимального потребления кислорода у спортсменов, специализирующихся в футболе, позволил констатировать, что, так же как и частота сердечных сокращений, и артериальное давление, МПК находилось в пределах, свойственных лицам, регулярно участвующим в спортивной деятельности – 3.8-4.5 л./мин.

У футболистов различных соматических типов максимальное потребление кислорода было не одинаковым: у представителей макросоматического типа телосложения результаты были выше, по сравнению с игроками мезосоматического типа (рисунок 2).

Рисунок 2. Динамика максимального потребления кислорода (абсолютные величины) у футболистов различных соматических типов в годичном цикле их подготовки

В подготовительном периоде результат измерения МПК составил у футболистов макросоматического типа 4.11 л./мин., мезосоматического типа – 3.86 л./мин. В соревновательном периоде максимальное потребление кислорода отмечено как наибольшее (если сравнивать с предыдущим и последующим периодами подготовки): 4.52 л./мин. (МаС тип), 4.23 л./мин. (МеС тип). В переходном периоде выявлено снижение МПК на

0.05 л./мин. у игроков макросоматического типа (4.47 л./мин.) и 0.21 л./мин. – футболистов мезосоматического типа (4.02 л./мин.). Стандартное отклонение от среднего арифметического значения максимального потребления кислорода изменялось в ходе спортивного сезона не одинаково.

Если в подготовительном периоде количественные значения σ не выходили за пределы 0.20 л./мин. (МаС тип – 0.15 л./мин., МеС тип – 0.19 л./мин.), то в соревновательном периоде стандартное отклонение было выше (0.24 л./мин. и 0.27 л./мин. соответственно). По окончании сезона (переходный период) средние величины σ составили 0.19 л./мин. у футболистов макросоматического типа и 0.23 л./мин. – мезосоматическо-го типа телосложения. Коэффициент вариации был подвержен изменениям от периода к периоду годичного цикла подготовки. Его (коэффициента вариации) минимальные значения установлены в подготовительном периоде: 3.64 % (МаС тип), 4.92 % (МеС тип). Увеличение количественных значений V отмечено в соревновательном периоде (5.30 % и 6.38 % соответственно) с последующим уменьшением в переходном периоде: макросоматический тип – 4.25 %, мезосоматический тип – 5.72 %.

Анализ показателей, определяющих относительное максимальное потребление кислорода, позволил установить, что они (показатели) изменялись аналогично средним количественным величинам абсолютного МПК. В течение годичного цикла подготовки относительные значения максимального потребления кислорода увеличивались к соревновательному периоду и снижались к окончанию сезона, переходному периоду. В начале подготовительного периода относительные величины МПК составили 57.43 мл./кг./мин. у футболистов макросоматического типа и 55.71 мл./кг./мин. – у игроков мезосоматического типа телосложения. В соревновательном периоде максимальное потребление кислорода увеличилось у спортсменов, специализирующихся в футболе, не зависимо от соматического типа (65.94 мл./кг./мин. и 59.12 мл./кг./мин. соответственно).

По окончании сезона (переходный период) МПК имело тенденцию к снижению, хотя показатели были выше, чем в подготовительном периоде: макросоматический тип – 63.24 мл./кг./мин., мезосоматический тип – 58.31 мл./кг./мин. Стандартное отклонение от среднего арифметического значения МПК было максимальным в начале сезона (подготовительный период): 3.36 мл./кг./мин. – МаС тип, 3.74 мл./кг./мин. – МеС тип. К середине сезона (соревновательный период) и его окончанию (переходный период) отмечено его (стандартного отклонения) снижение (2.87 мл./кг./мин. (МаС тип), 3.52 мл./кг./мин. (МеС тип); 2.54 мл./кг./мин. и 2.76 мл./кг./мин. соответственно). Коэффи- циент вариации был выше у представителей мезосоматического типа телосложения, по сравнению с игроками макросоматического типа, как в подготовительном периоде (МеС тип – 6.71 %, МаС тип – 5.85 %), так в соревновательном (5.95 % и 4.35 % соответственно) и переходном (4.73 % – мезосоматический тип, 4.01 % – макросоматиче-ский тип) периодах подготовки футболистов-любителей.

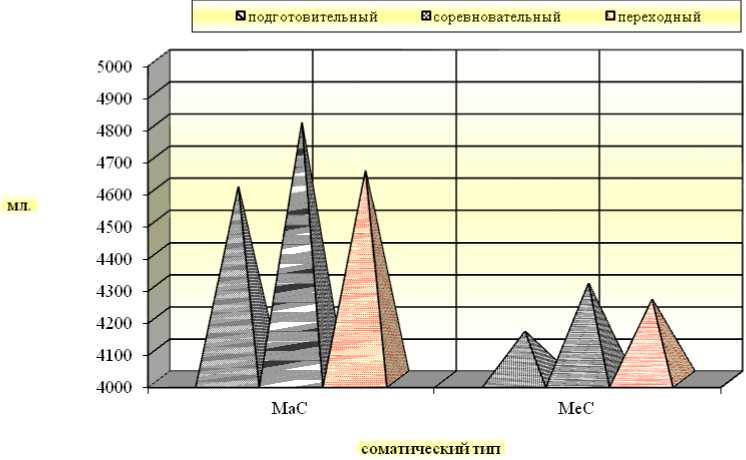

Жизненная емкость легких – важный параметр, отражающий уровень здоровья и состояние аппарата внешнего дыхания человека. Жизненная емкость легких (рисунок 3), не зависимо от периода годичного цикла подготовки, была выше у футболистов макросоматического типа, по сравнению с мезосоматическим типом телосложения.

В подготовительном периоде жизненная емкость легких у представителей мак-росоматического типа составила 4600 мл., мезосоматического типа – 4150 мл. В соревновательном периоде отмечено увеличение ЖЕЛ как у лиц МаС типа (4800 мл.), так и у футболистов МеС типа (4300 мл.) телосложения. В переходном периоде установлено незначительное снижение жизненной емкости легких: 4650 мл. – макросоматический тип, 4250 мл. – мезосоматический тип. Стандартное отклонение было выше у футболистов мезосоматического типа, не зависимо от периода тренировочного процесса. Максимальная разница между показателями σ лиц макросоматического типа (197.31 мл.) и мезосоматического типа (296.12 мл.) установлена в подготовительном периоде – 98.81 мл. В соревновательном периоде стандартное отклонение выросло у игроков макросо-матического типа – 254.27 мл. и снизилось у футболистов мезосоматического типа – 264.31 мл. В переходном периоде показатели σ у представителей макросоматического типа (241.53 мл.) были выше, чем в подготовительном периоде, но ниже, чем в соревновательном периоде, тогда как у футболистов мезосоматического типа (275.24 мл.) – наоборот: выше, чем в соревновательном периоде, но ниже, чем в подготовительном периоде. Коэффициент вариации не выходил за пределы, определяющие однородность подгрупп. У спортсменов мезосоматического типа показатели V были выше, по сравнению с игроками макросоматического типа телосложения: подготовительный период – 7.13 % (МеС тип), 4.28 % (МаС тип); соревновательный период – 6.07 % и 5.29 % соответственно; переходный период – 6.47 % (МеС тип), 5.19 % (МаС тип).

Рисунок 3. Динамика жизненной емкости легких у футболистов различных соматических типов в годичном цикле их подготовки

Таким образом, анализ количественных показателей (абсолютных, относительных), определяющих состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем, позволил заключить, что имевшие место в ходе годичного цикла тренировочного процесса положительные изменения стали возможны благодаря качественной организации подготовки. Результаты измерений в начале подготовительного периода были не столь высоки, так как спортивная команда только вернулась из отпуска. Измерения, проведенные в соревновательном периоде, показали, что планирование процесса подготовки спортсменов, специализирующихся в футболе, выполнено правильно, реализация разработанного плана в виде представленных тренировочных программ позволила повысить количественные показатели, определяющие состояние кардиореспираторной системы организма спортсменов, специализирующихся в футболе. В переходном периоде отмечено их (количественных показателей) снижение, по сравнению с соревновательным периодом, что вполне закономерно, так как накопившаяся по окончании сезона усталость (физическая, психоэмоциональная) стала если не главной, то одной из основных причин, которая привела к результатам, полученным по окончании сезона. Коэффициенты вариации не выходили за пределы, определяющие степень однородности подгрупп. Следовательно, в пределах конкретного типа телосложения педагогические воздействия должны носить однонаправленный характер с единой величиной физической нагрузки.

Список литературы Изменение показателей, определяющих уровень развития кардиореспираторной системы у футболистов различного типа телосложения

- Биктимирова А.А., Рылова Н.В., Самойлова А.С. Применение кардиореспираторного нагрузочного тестирования в спортивной медицине // Практическая медицина. - 2014. - № 3. - С. 50-54.

- Ванюшин Ю.С, Хайруллин Р.Р., Елистратов Д.Е. Значение коэффициента комплексной оценки кардиореспираторной системы для диагностики функционального состояния спортсменов // Теория и практика физической культуры. -2017. - № 5. - С. 59.

- Виру Н.А., Смирнова Т.А. Аэробные упражнения: учебное пособие, 2-е изд., доп. - М.: Физкультура и спорт, 2006. - 142 с.

- Егорова М.А. Функциональные пробы. Учебное пособие по курсу "Основы врачебного контроля". - Брянск: ФГБОУ СПО "БГУОР", 2013 - 48 с.

- Нежданов В.С. Педагогический контроль за функциональным состоянием футболистов: практические рекомендации. - М., 2018. - 24 с.

- Сучилин А.А, Кудинов А.А. Комплексное развитие физических способностей и технико-тактических характеристик у юных футболистов // Теория и практика физической культуры. - 2017. - № 11. - С. 101.