Изменение показателей скелетного гомеостаза в динамике лечения пациентов с закрытыми переломами нижней конечности, сочетанными с черепно-мозговой травмой

Автор: Лунева Светлана Николаевна, Стогов Максим Валерьевич, Бойчук С.П., Лукин С.Ю., Ерофеева Т.Н.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2005 года.

Бесплатный доступ

Изучены особенности скелетного гомеостаза, экскреции кальция, фосфора и оксипролина с мочой у больных с закрытыми переломами нижних конечностей сочетанными с черепно-мозговой травмой. Показано, что динамика экскреции кальция, фосфора и оксипролина у пациентов с закрытыми переломами конечностей, сочетанными с черепно-мозговой травмой, не отличалась от таковой при неосложненных переломах, однако глубина изменений более выражена при сочетанном переломе. Отсутствие межгрупповых различий в характере корреляционной зависимости между концентрацией изученных показателей в сыворотке крови и уровнем их экскреции с мочой говорило о том, что наличие сопутствующего повреждения, а именно ЧМТ, не влияло на тип экскреции кальция, фосфора и оксипролина с мочой.

Сочетанная черепно-мозговая травма, биохимия крови, суточная моча, скелетный гомеостаз

Короткий адрес: https://sciup.org/142120784

IDR: 142120784

Текст научной статьи Изменение показателей скелетного гомеостаза в динамике лечения пациентов с закрытыми переломами нижней конечности, сочетанными с черепно-мозговой травмой

Нейроэндокринная регуляция адаптационной функции организма, обеспечивающей и поддерживающей гомеостаз, существенно нарушается при травматической болезни головного мозга. Расстройства эндокринной регуляции функций организма развиваются в первые минуты после черепно-мозговой травмы (ЧМТ), они быстро прогрессируют и вызывают значительные изменения в активности многих физиологических систем [1, 2]. Изменения в функционировании центральной нервной системы и желез внутренней секреции, нарушение активности висцеральных органов и сдвиги в метаболизме неизбежно отражаются на состоянии крови [3]. Исследования последнего десятилетия внесли существенный вклад в раскрытие меха- низмов репаративных процессов при сочетанной ЧМТ. В то же время, несмотря на значительные успехи, достигнутые в изучении биохимических изменений, развивающихся при травматических репаративных процессах, в связи с большой сложностью проблемы остается множество неясных вопросов, и до сих пор не существует единых общепринятых представлений о закономерностях сдвигов показателей скелетного гомеостаза в сыворотке крови при переломах длинных костей, сочетанных с ЧМТ.

Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей скелетного гомеостаза, экскреции кальция, фосфора и оксипролина с мочой у больных с закрытыми переломами нижних конечностей, сочетанными с черепно-мозговой травмой.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Была исследована сыворотка крови и суточная моча 14 человек с закрытыми переломами костей нижней конечности (1-я группа) в возрасте 18-51 года (средний возраст 33,6) и 22 пациента с закрытыми переломами костей нижней конечности, сочетанными с черепно-мозговой травмой (2-я группа) в возрасте от 18 до 55 лет (средний возраст 30,8). Все пациенты были пролечены методом чрескостного остеосинтеза аппаратом Г.А. Илизарова. Средний срок между травмой и наложением аппарата составлял 7 суток. В качестве нормы использовали значения показателей суточной мочи и сыворотки крови 19 практически здоровых людей обоего пола от 18 до 42 лет (средний возраст 32,9). Концентрацию общего кальция, неорганического фосфата в моче и сыворотке крови определяли на биохи- мическом анализаторе Stat Fax 1904 Plus, используя наборы реактивов фирмы «Vital Diag-nostic». Концентрацию оксипролина - по реакции с реактивом Эрлиха [4]. Количество гексуроновых кислот (ГУК) определяли по Bitter [5], сульфатной серы по Morgan [6, 7], сиаловых кислот (СК) по Warren [8], вычисляли также соотношение сульфат /гексуроновые кислоты.

Для нахождения достоверности различий с нормой использовали непараметрические критерии рандомизации (для выборок n<12) и Вил-коксона для независимых выборок (выборки умеренной численности n 12). Достоверность межгрупповых различий определяли с помощью непараметрического критерия Крускала-Уоллиса.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

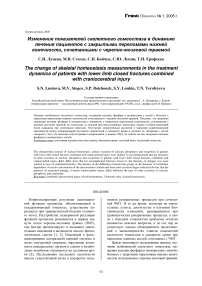

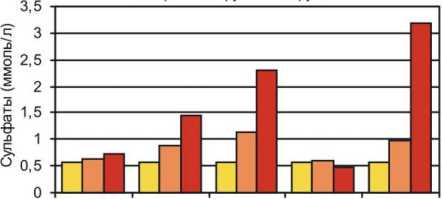

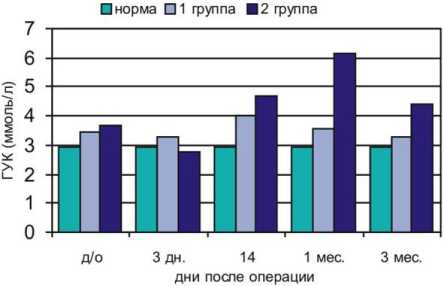

Проведенное нами изучение содержания гексуроновых кислот, сиаловых кислот и сульфатов в группе больных с ЧМТ выявило достоверные отличия значений этих показателей от аналогичных в сыворотке крови больных 1-й группы. Нами было обнаружено увеличение концентрации сульфатов у больных 2-й группы (рис. 1) до операции на 14 %, тогда как содержание ГУК в сыворотке крови больных возросло лишь на 6 % (рис. 2). Отношение сульфат/ГУК в сыворотке крови этих больных превышало нормальное в 2 раза. Вместе с этим было обнаружено достоверное уменьшение содержания СК в сыворотке крови больных с ЧМТ (рис. 3). Очевидно, протеогликаны соединительной ткани больных с ЧМТ включают структурно измененные молекулы гликозаминогликанов с высоким содержанием сульфатных групп, что подтверждается значительным возрастанием содержания сульфатов на фоне менее значительного увеличения концентрации ГУК. Наиболее выраженные изменения содержания сульфатных групп наблюдались нами через 14 дней и через 3 месяца после операции.

□ норма □ 1 группа ■ 2 группа

д/о 3 дн. 14 1 мес. 3 мес.

дни после операции

Рис. 1. Содержание сульфатов неорганических в сыворотке крови больных с переломами нижних конечностей (1 группа) и сочетанной ЧМТ (2 группа)

Рис. 2. Содержание гексуроновых кислот в сыворотке крови больных с переломами нижних конечностей (1 группа) и сочетанной ЧМТ (2 группа)

□ норма П1 группа П2 группа

д/о 3 дн. 14 1 мес. Змее, дни после операции

Рис. 3. Содержание сиаловых кислот в сыворотке крови больных с переломами нижних конечностей (1 группа) и сочетанной ЧМТ (2 группа)

Известно, что сульфгидрильные группы помимо молекул протеогликанов входят в состав различных ферментов и гормонов, что обусловливает их функциональную активность в осуществлении процессов интрамедиарного обмена. У больных первой группы мы наблюдали схожую тенденцию изменения концентрации сульфатов

(рис. 1). В исследованиях, проведенных ранее С.С. Рабиновичем, наблюдалось снижение в крови как общих, так и белковых сульфгидрильных групп [9]. Вероятно, этот показатель зависит от тяжести ЧМТ и его значения уменьшаются при возникновении глубоких патологических сдвигов во внутренней среде организма. Разнонаправленными оказались изменения в содержании СК в сыворотке крови больных 1-й и 2-й групп. Так, у больных с сочетанной ЧМТ происходило достоверное снижение концентрации СК на протяжении всего срока лечения (рис. 3). Это косвенно может свидетельствовать об изменении синтеза белков в печени и снижении иммунитета у больных с ЧМТ и высокой вероятности развития у них вторичного иммунодефицита.

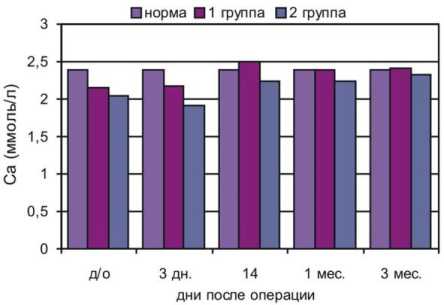

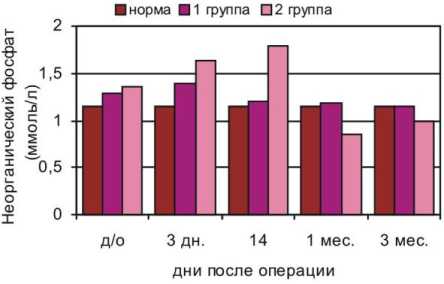

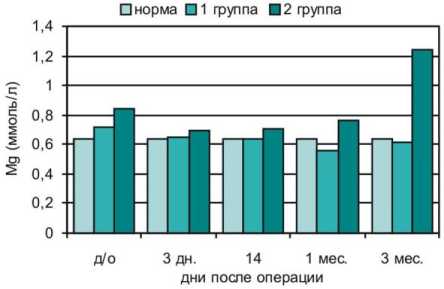

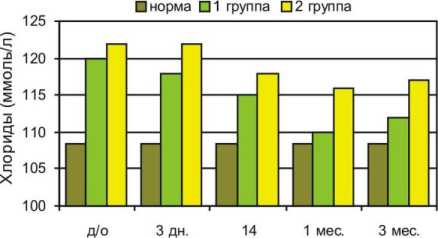

Ведущую роль в обеспечении скелетного гомеостаза организма играют электролиты, общее количество которых в биологических жидкостях должно быть относительно постоянным. Перестройка регуляторных механизмов скелетного гомеостаза происходит в первые трое суток после остеосинтеза, что подтверждают приведенные на рисунках 4-7 результаты исследования ряда показателей минерального обмена у больных с переломами длинных костей и больных с переломами костей нижней конечности, сочетанных с ЧМТ, а также здоровых людей той же возрастной группы.

Рис. 4. Содержание кальция в сыворотке крови больных с переломами нижних конечностей (1 группа) и сочетанной ЧМТ (2 группа)

Рис. 5. Содержание фосфата неорганического в сыворотке крови больных с переломами нижних конечностей (1 группа) и сочетанной ЧМТ (2 группа)

Рис. 6. Содержание магния в сыворотке крови больных с переломами нижних конечностей (1 группа) и сочетанной ЧМТ (2 группа)

дни после операции

Рис. 7. Содержание хлоридов в сыворотке крови больных с переломами нижних конечностей (1 группа) и сочетанной ЧМТ (2 группа)

Представленные на рисунках данные позволяют заключить, что динамика содержания электролитов в сыворотке крови больных 1-й и 2-й групп была схожа, однако глубина изменений более выражена при сочетанной травме. Это побудило нас исследовать показатели суточной мочи у пациентов с закрытыми переломами конечностей, сочетанными с черепномозговой травмой, и больных с неосложненными переломами нижних конечностей.

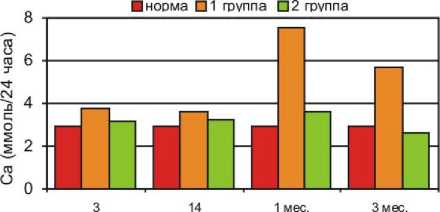

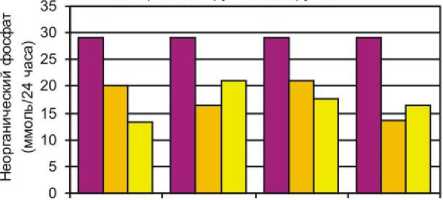

Динамика экскреции с мочой кальция, фосфора и оксипролина в ходе лечения представлена на рисунках 8-10. Концентрация кальция в суточной моче в обеих группах имела тенденцию к росту, при этом статистически значимые отличия от нормы наблюдались лишь для первой группы через месяц после операции, на этом же сроке были отмечены и достоверные межгрупповые различия (рис. 8).

Уровень экскреции фосфата в обеих группах достоверно снижался на третьи сутки после операции (рис. 9). К данному сроку наблюдались и достоверные межгрупповые отличия: содержание фосфора в суточной моче пациентов 2-й группы было ниже, чем у пациентов 1-й группы. Сравнивая динамику экскреции фосфора и кальция в обеих группах в ходе лечения, можно отметить общую тенденцию снижение концентрации фосфора в суточной моче сопровождалось ростом в ней концентрации кальция.

дни после операции

Рис. 8. Содержание кальция в суточной моче больных с переломами нижних конечностей (1 группа) и сочетанной ЧМТ (2 группа)

■ норма П1 группа D2 группа

3 14 1 мес 3 мес.

дни после операции

Рис. 9. Содержание фосфата в суточной моче больных с переломами нижних конечностей (1 группа) и сочетанной ЧМТ (2 группа)

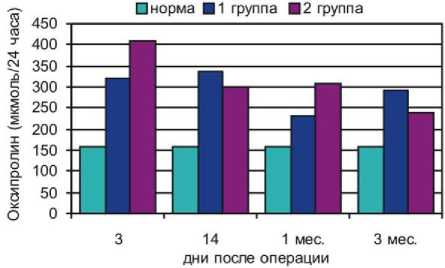

Концентрация оксипролина в суточной моче в обеих группах на всех этапах лечения значи- тельно превышала норму, причем максималь- ные значения приходились на третьи сутки после операции (рис. 10). Межгрупповые отличия наблюдались в первом месяце после операции, когда уровень оксипролина у пациентов 2-й группы был выше, чем у пациентов первой.

Рис. 10. Содержание оксипролина в суточной моче больных с переломами нижних конечностей

(1 группа) и сочетанной ЧМТ (2 группа)

В свою очередь, во 2-й группе экскреция оксипролина была повышенной, а экскреция фосфора сниженной в отличие от пациентов 1-й группы. Отмеченные закономерности экскреции кальция, фосфора и оксипролина соответствуют трем фазам репаративного костеобразования, выделенных А.М. Герасимовым (1986) [10]. Так, фаза резорбции при консолидации костных переломов начиналась одновременно в обеих группах на третий день после операции и со- провождалась резким снижением экскреции фосфора и увеличением экскреции кальция, при этом наиболее выражены эти изменения были во 2-й группе. Сглаживание межгрупповых различий на второй неделе после операции говорило о начале фазы регенерации в обеих группах. Этап кальцификации в обеих группах начинался через три месяца после операции, когда экскреция кальция и фосфора с мочой уменьшалась.

Для более полной оценки межгрупповых различий мы провели корреляционный анализ между уровнем кальция, фосфора и оксипролина в сыворотке крови и экскрецией их с мочой.

Анализ выявил, что между уровнем общего кальция, фосфора, свободного и белоксвязанно-го оксипролина в сыворотке крови и моче пациентов обеих групп отсутствовала линейная зависимость, значения коэффициента корреляции, характеризующего линейную зависимость, были недостоверны и не превышали 0,30 (табл. 1).

Поэтому для определения степени взаимосвязи признаков определяли корреляционное отношение (η), характеризующее любой тип связи. Оказалось, что корреляционное отношение для всех показателей было близко к единице, что характеризовало высокую степень нелинейной зависимости. Дальнейший анализ позволил выявить тип этой зависимости, которая выражалась через уравнение параболы второго порядка. Корреляционное отношение приближалось к линейному типу лишь для отношения оксипролина мочи к свободному оксипролину сыворотки в первой группе. Наличие нелинейной зависимости между концентрацией кальция и фосфора в сыворотке крови и их уровнем в суточной моче связано с регулирующим влиянием ЦНС и гормонов на процесс их экскреции. Увеличение экскреции одного из этих ионов сопровождалось снижением выделения другого. В том случае, когда один из них начинал выделяться в избыточном количестве, наступала перестройка типа гормонального регулирования, и уровень его экскреции с мочой уменьшался. Подобный тип регулирования, по-видимому, характерен и для экскреции оксипролина.

Представленные данные позволяют заключить, что динамика экскреции кальция, фосфора и оксипролина у пациентов с закрытыми переломами конечностей, сочетанных с черепномозговой травмой, не отличалась от таковой при неосложненных переломах, однако глубина изменений более выражена при сочетанном переломе. Отсутствие межгрупповых различий в характере корреляционной зависимости между концентрацией изученных показателей в сыворотке крови и уровнем их экскреции с мочой говорило о том, что наличие сопутствующего повреждения, а именно ЧМТ, не влияло на тип экскреции кальция, фосфора и оксипролина с мочой.

Таблица 1

Коэффициенты корреляции и корреляционное отношение между исследуемыми показателями в суточной моче и сыворотке крови

|

Ca мочи /Са крови |

P мочи /P крови |

ОП моча /ОПС кровь |

ОП моча /ОПБ кровь |

||||||

|

1 гр. |

2 гр. |

1 гр. |

2 гр. |

1 гр. |

2 гр. |

1 гр. |

2 гр. |

||

|

r р |

0,25 |

0,04 |

0,11 |

-0,04 |

r s |

0,30 |

-0,05 |

-0,14 |

0,08 |

|

n |

23 |

45 |

23 |

45 |

n |

10 |

28 |

10 |

28 |

|

p r |

0,12 |

0,39 |

0,30 |

0,59 |

p r |

0,20 |

0,60 |

0,64 |

0,35 |

|

η |

0,89 |

0,90 |

0,97 |

0,83 |

η |

0,65 |

0,70 |

0,98 |

0,95 |

|

p η |

<0,001 |

<0,001 |

<0,001 |

<0,001 |

p η |

<0,05 |

<0,001 |

<0,01 |

<0,001 |

Сокращения: r р – коэффициент корреляции по Пирсону; r s коэффициент корреляции по Спирману; n – количество наблюдений;

р – уровень значимости; η – корреляционное отношение; ОПС – свободный оксипролин; ОПБ – белоксвязанный оксипролин.