Изменение природных комплексов Большеземельской тундры и Полярного Урала в результате воздействия линейных сооружений газопровода "Бованенково- Ухта"

Автор: Патова Е.Н., Кулюгина Е.Е., Стенина А.С., Лоскутова О.А., Тикушева Л.Н., Елсаков В.В.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 3 (27), 2016 года.

Бесплатный доступ

Исследование состояния природной среды в районе непосредственного влияния линейных сооружений «Бованенково-Ухта» выявило изменения наземных и водных экосистем. Показано, что пылевое загрязнение, содержащее токсические вещества, приводит к угнетению растений на участках вдоль трассы. Трансформируются зональные сообщества, места произрастания редких видов и кормовая база оленеводства. Водные экосистемы в местах прохождения линейных сооружений инфраструктуры газопровода также испытывают значительные нагрузки. Изменяется гидрологический режим, в донных отложениях накапливаются нефтепродукты и тяжелые металлы, происходит перестройка состава и структуры сообществ гидробионтов.

Тундра, водные и наземные экосистемы, влияние линейных сооружений, зообентос, водоросли

Короткий адрес: https://sciup.org/14992846

IDR: 14992846 | УДК: 574.4

Текст научной статьи Изменение природных комплексов Большеземельской тундры и Полярного Урала в результате воздействия линейных сооружений газопровода "Бованенково- Ухта"

Ландшафты европейского Северо-Востока России в последнее время испытывают увеличение антропогенных нагрузок, связанных с разработкой и транспортировкой энергетических ресурсов из районов Крайнего Севера в центральные части страны. При этом дороги, газо- и нефтепроводы становятся основными промышленными объектами, которые оказывают воздействие на природные комплексы Большеземельской тундры и Полярного Урала. Сведения о влиянии линейных сооружений на тундровые экосистемы единичны [1]. Цель наших исследований – оценить состояние компонентов природных экосистем в зоне трассы газопровода «Бованенково–Ухта».

Натурные исследования проводили летом 2013 г. Обследованы наземные и водные экосистемы вдоль линейных сооружений газопровода в бассейне р. Кара, ее притоков: рек Большая Лядгей-Яха, Нярма-Яха, а также оз. Коматы и безымянное термокарстовое озеро № 1. Озеро Коматы расположено в непосредственной близости от газопровода и грунтовой дороги, озеро № 1 находится рядом с компрессорной станцией газопровода, в него сбрасываются сточные воды. Отбор образцов выполнен общепринятыми способами (сбор гербарного материала, листьев кустарников, воды, донных отложений, водорослей, зообентоса). При изучении накопления пыли и ее состава для сравнения использованы сборы, выполненные в районе ст. Сей-да (Воркутинский район). Кроме того, привлечены методы дистанционного зондирования земной поверхности, алгоритмы визуализации временных изменений. На реках пробы отбирали выше (станция 1 – фоновый участок) и ниже по течению (станция 2 – импактный участок) относительно мостов и переправ. Для диатомовых водорослей рассчитаны индексы сапробности, указывающие на степень загрязненности воды легко окисляемыми органическими веществами.

Наземные экосистемы. Обследованный участок грунтовой дороги, отсыпанной из природного материала (суглинков, являющихся основными почвообразующими породами на водоразделах), расположен в 90 км севернее г. Воркута. В настоящее время трасса коридора газопровода оказывает как прямое (выбросы и сбросы от объектов инфраструктуры и инженерных коммуникаций), так и опосредованное (доступность территории, приток огромного числа людских ресурсов) влияние на состояние региона. Масштабность объекта существенно изменила региональную экологическую ситуацию. Одним из основных факторов являются пылевые выбросы, которые приводят к загрязнению ландшафта, вызывают ранний сход снегового покрова [2], что повышает риск таяния мерзлоты и удлиняет период вегетации растений.

В результате обработки космоснимков (Land-sat 5 4.5.2011, Lansat 8 3.7.2013) выявлены особенности пространственной локализации объектов транспортной системы и прилегающих коммуникаций: автодорог, трубопроводов, карьеров, которые часто локализованы в пределах водоохранных зон крупных рек. Кроме того, формируется ореол пылевого загрязнения территории, образующийся в результате интенсивной эксплуатации дороги. Установлено, что в сухую погоду частицы грунта легко переносятся ветровыми потоками и оседают не только в непосредственной близости от трассы (до 100 м), но и далеко за ее пределами (на расстоянии от 250 до 1000 м) по направлению преобладающих ветров. Летом запыленность участков, прилегающих к дороге, возрастает, при этом отмечается общее маскирование ее растительным покровом [3].

Усиленное использование дороги вызывает значительное пылевое загрязнение наземных экосистем, включающих различные типы растительных сообществ: зональных кустарниковых (ерниковых, ивняковых) и кустарничковых тундр, кроме них, фитоценозов с участием редких в регионе видов (Tephroseris heterophylla, Eutrema edwartsii, Rhodiola quadrifida, и др.), которые занесены в Красные книги Республики Коми (2009) и Ненецкого автономного округа (2006). Сообщества с охраняемыми видами отмечены нами только в районе переправы через р.Большая Лядгей-Яха. К таковым относятся полигональные тундры с участием Saxifraga aizoides. Зафиксировано угнетенное состояние данного вида вследствие повышенной запыленности. Кроме того, именно в этом месте обнаружен уникальный скальный флористический комплекс, включающий ряд редких и охраняемых видов (Carex glacialis, Tofieldia coccinea, Rhodiola quadrifida, Bromopsis pumpellia-na), как правило, приуроченный к выходам коренных пород в долинах рек Полярного Урала [4–8]. Пылевое загрязнение приводит к изменению структуры сообществ в сторону упрощения, выпадения из состава фитоценозов наиболее чувствительных компонентов – лишайников и мхов. В местах механического нарушения происходит замена естественных ценозов на техногенно преобразованные, сложенные травянистыми видами растений (в основном злаками и осоками), имеющими тенденцию к длительному существованию. От пылевого воздействия страдает и кормовая база оленеводства, развитого в этом районе, поскольку места летовок, пастбища и прогонные пути оленей находятся в непосредственной близости от трассы. Изменения, происходящие в растительном покрове исследуемого региона, тесно связаны с трансформацией почв. Под влиянием эмиссий загрязняющих веществ формируется техногенный горизонт, изменяется реакция почвенного раствора, резко повышается содержание обменного кальция и азота, аккумулируются тяжелые металлы [2]. Тем самым наносится серьезный ущерб биоразнообразию, структуре и ресурсному потенциалу экосистем региона.

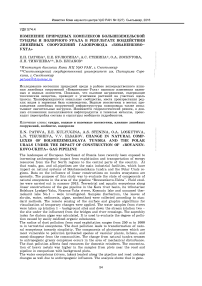

Рис. 1. Накопление пыли в расчете на м2 листовой поверхности ивы в местах отбора проб листьев Salix lanata вдоль дороги у трассы газопровода.

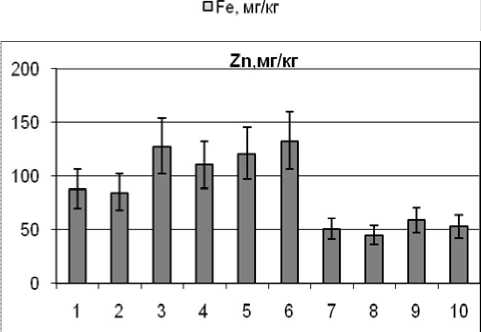

Fe мг/кг

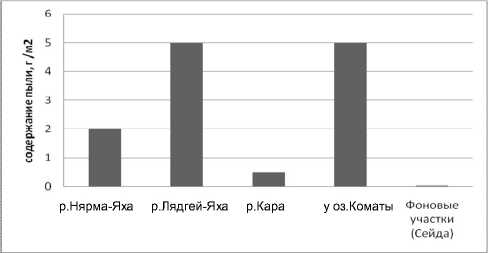

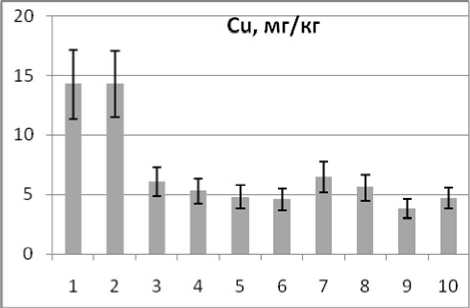

Для определения объемов осаждаемых на листьях пылевых частиц проводили сбор листьев ивы ( Salix lanata – одного из кормовых растений и ценозообразователя сообществ), растущей вдоль трассы дороги. В результате проведенных расчетов установлено, что на листьях кустарников на площади в 1 м2 осаждается за летний период до 5 г пыли, содержащей токсические вещества (рис. 1, 2), это выше фоновых значений в 160 раз. Причем наиболее неблагоприятная ситуация складывается на переправе через р. Большая Лядгей-Яха и у оз. Коматы, где наблюдается наибольшее осаждение пыли на поверхности листьев. Во всех точках отбора на участках вдоль трассы отмечено превышение содержания ряда тяжелых металлов по сравнению с фоновыми условиями (рис. 2 а, б, в). Это негативно сказывается на физиологических процессах, протекающих в растениях, и как следствие – на их кормовой ценности на участках тундры, прилегающих к трассе газопровода.

Рис. 2. Накопление меди, железа и цинка в листьях ивы (мг/кг сух. веса листьев) в местах отбора проб. Районы: 1, 2 – р. Нярма-Яха, 3, 4 – р. Большая Лядгей-Яха, 5, 6 – р. Кара, 7, 8 – оз. Коматы, 9, 10 – фоновые участки (Сейда).

Водные экосистемы (реки, озера), расположенные вдоль дороги, также испытывают изменения, связанные с эксплуатацией промышленных линейных сооружений. В местах пересечения рек газопроводами, мостовыми переходами происходит нарушение их гидрологического режима. При возведении опорных структур непосредственно в водном потоке изменяется морфология русла, увеличивается поступление в воду эрозионного материала с берегов, что создает условия для повышенной седиментации. Вследствие этого происходит транс- формация естественных биотопов и разрушение среды обитания гидробионтов. Изменяется также характер течения ниже и выше стационарных переправ. Выше мостов отмечается подпор воды, течение замедляется, грунты заиливаются. Наиболее показательно это происходит на р. Кара. Ниже мостовых переходов появляются многочисленные искусственные галечниковые острова, через которые пробиваются отдельные струи воды с высокой скоростью течения. В результате изменяются естественная структура и количественное развитие донного населения. Выше мостов на участках с замедленным течением в составе зообентоса наиболее многочисленны личинки двукрылых – хирономиды (табл. 1), составляющие 40–60% всей численности зообентоса. Ниже мостов доля личинок хирономид уменьшается, в водотоке с возрастанием скорости течения увеличивается численность других амфи-биотических насекомых – поденок, веснянок, реже – мошек. Средняя биомасса зообентоса ниже мостов, как правило, тоже уменьшается (табл. 2). Наиболее показательно, что численность и биомасса зообентоса снижаются на реках Большая Лядгей-Яха и Кара (табл. 1, 2). Сокращение площади водного потока и количественных показателей развития бентоса ниже мостовых переходов приводит к ухудшению кормовой базы рыб.

В условиях загрязнения изменяются также состав и структура альгоценозов, в водоёмах исчезают экологически специализированные виды из

Таблица 1

|

Группы |

Река Кара |

Река Нярма-Яха |

Река Бол. Лядгей-Яха |

|||

|

выше |

1 ниже |

выше |

ниже |

выше 1 |

ниже |

|

|

Hydrozoa |

- |

- |

2,7 |

- |

- |

- |

|

Nematoda |

2,2 |

- |

- |

2,4 |

- |

5,3 |

|

Oligochaeta |

6,7 |

1,3 |

13,5 |

9,8 |

5,0 |

15,8 |

|

Cladocera |

6,7 |

- |

- |

3,7 |

- |

- |

|

Harpacticoida |

0,6 |

0,4 |

21,6 |

- |

1,0 |

- |

|

Др, Copepoda |

2,8 |

1,3 |

8,1 |

4,9 |

- |

10,5 |

|

Ostracoda |

3,4 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Hydracarina |

1,7 |

2,2 |

5,4 |

14,6 |

3,0 |

5,3 |

|

Collembola |

- |

0.4 |

- |

- |

- |

- |

|

Ephemeroptera, lv. |

2,2 |

4,9 |

- |

24,4 |

26,7 |

15,8 |

|

Plecoptera, lv. |

1,1 |

4,9 |

5,5 |

15,8 |

9,0 |

15,7 |

|

Coleoptera, lv. |

0,6 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Trichoptera, lv. |

12,4 |

4,8 |

- |

3,7 |

1,0 |

- |

|

Trichoptera, pp. |

0,6 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Simuliidae, lv. |

- |

41,3 |

- |

- |

0,3 |

- |

|

Simuliidae, pp. |

- |

1,3 |

- |

- |

- |

- |

|

Chironomidae, lv. |

56,2 |

36,8 |

40,5 |

20,7 |

51,7 |

31,6 |

|

Chironomidae, pp. |

2,2 |

0,4 |

2,7 |

- |

- |

- |

|

Diptera n/det., lv. |

0,6 |

- |

- |

- |

2,3 |

- |

|

Средняя численность, экз./м2 |

7903,2 |

6310,9 |

470,7 |

910,2 |

3330,0 |

737,2 |

Таблица 2

|

Группы |

Река Кара |

Река Нярма-Яха |

Река Бол. Лядгей-Яха |

|||

|

выше |

1 ниже |

выше |

ниже |

выше |

ниже |

|

|

Hydrozoa |

- |

- |

1.4 |

- |

- |

- |

|

Nematoda |

<0,1 |

- |

- |

<0,1 |

- |

<0,1 |

|

Oligochaeta |

3,2 |

0,3 |

28,0 |

4,9 |

1,5 |

1,9 |

|

Cladocera |

0,1 |

- |

- |

0,1 |

- |

- |

|

Harpacticoida |

<0,1 |

0,1 |

0,6 |

- |

<0,1 |

- |

|

Др. Copepoda |

<0,1 |

<0,1 |

0,2 |

0,1 |

- |

0,1 |

|

Ostracoda |

<0,1 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Hydracarina |

0,2 |

2,1 |

7,0 |

12,2 |

1,8 |

1,9 |

|

Collembola |

- |

0,1 |

- |

- |

- |

- |

|

Ephemeroptera, lv. |

2,5 |

18,0 |

- |

53,6 |

35,3 |

19,2 |

|

Plecoptera, lv. |

0,6 |

2,1 |

7,0 |

12,1 |

15,6 |

69,2 |

|

Coleoptera, lv. |

3,8 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Trichoptera, lv. |

44,1 |

37,1 |

- |

4,9 |

0,6 |

- |

|

Trichoptera, pp. |

25,2 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Simuliidae, lv. |

- |

16,9 |

- |

- |

0,3 |

- |

|

Simuliidae, pp. |

- |

2,1 |

- |

- |

- |

- |

|

Chironomidae, lv. |

15,8 |

20,1 |

48,8 |

12,1 |

7,2 |

7,7 |

|

Chironomidae, pp. |

3,2 |

1,1 |

7,0 |

- |

- |

- |

|

Diptera n/det., lv. |

1,3 |

- |

- |

- |

37,7 |

- |

|

Средняя биомасса, мг/м2 |

7039,2 |

2675,2 |

158,8 |

455,9 |

3618,9 |

1009,6 |

Соотношение численности групп зообентоса (%) в бассейне р. Кара у мостов

Соотношение биомассы групп зообентоса (%) в бассейне р. Кара у мостов

отдела Streptophyta, особенно представители родов Closterium , Cosmarium , Staurastrum . Аналогичные изменения структуры в антропогенно измененных условиях – сохранение видов широкого экологического и географического диапазона с утратой мало толерантных видов – отмечают и другие авторы [9, 10]. Другим проявлением значительного и постоянного воздействия объектов инфраструктуры магистрального газопровода является развитие в водорослевых сообществах видов из отдела Eug-lenophyta (в оз. Коматы), не характерных для чистых водоемов Большеземельской тундры и Полярного Урала.

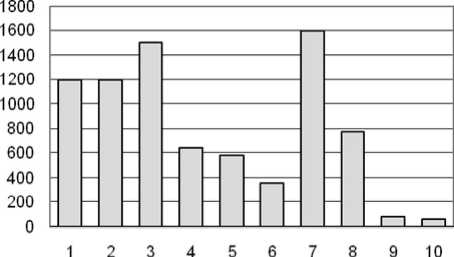

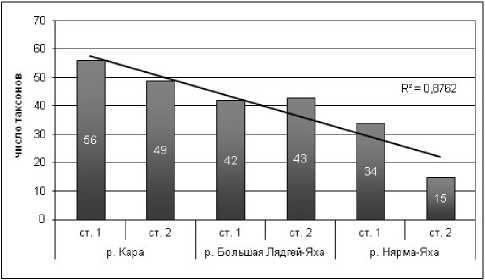

Рис. 3. Тенденции изменения разнообразия диатомовых водорослей в реках бассейна Кары.

Наиболее индикаторной группой среди низших растений являются диатомовые водоросли, которые широко применяются в мониторинге различных видов воздействия на природную среду. Их состав определяли в обрастаниях каменистых субстратов исследованных рек. Сообщества водорослей на разных участках рек отличались. Видовое богатство диатомовых было выше на фоновых участках рек Кара и Нярма-Яха по сравнению с участками ниже мостов (рис. 3), что свидетельствует об угнетающем влиянии загрязнения водной среды. На импактных участках этих рек, особенно Нярма-Яха, в донных отложениях отмечено повышенное содержание тяжелых металлов: цинка, свинца, меди, кадмия, ртути, а также мышьяка [11].

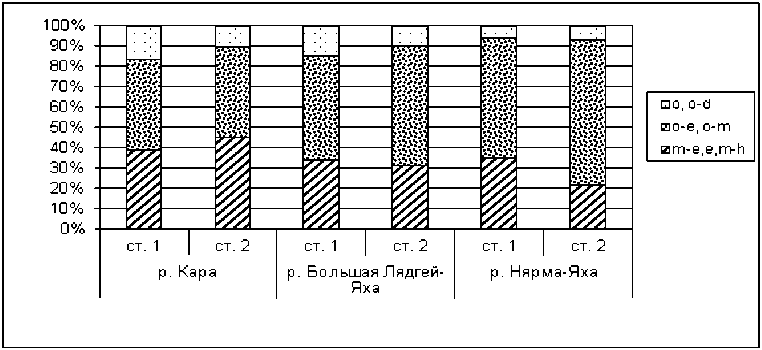

Соотношение групп видов-индикаторов условий трофности в водотоках указывает на поступление в воду эвтрофирующих веществ. На примере р. Кара видно снижение доли диатомей-индикаторов олиготрофных и дистрофных вод на импактных участках наряду с увеличением значимости индикаторов мезотрофных и эвтрофных вод (рис. 4). Повышается обилие таких видов, как Cocconeis pedi-culus Ehr., Nitzschia acicularis (Kütz.) W. Sm., N. palea (Kütz.) W. Sm. На импактных участках возрастает также доля широко приспособленных видов, обитающих как в олиготрофных, так и в эвтрофных условиях.

Рис. 4. Соотношение диатомовых-индикаторов трофических условий на разных участках рек. Группы: o, o-d – олиготрофная, олиго-дистрофная; o-e, o-m – олиго-эвтрофная, олиго-мезотрофная; m-e, e, m-h – мезо-трофно-эвтрофная, эвтрофная, мезотрофно-гиперэвтрофная.

Таблица 3

Соотношение групп сапробности диатомовых водорослей на участках рек в бассейне р. Кары

|

Группа сапробности |

Реки в местах пересечения мостопроводами Кара Большая Лядгей-Яха Нярма-Яха выше ниже выше ниже выше ниже |

|

o, x, x-o b a, a-b, a-p o-b, o-a |

18/32 11/22 13/31 12/28 5/15 2/13 20/35 18/37 11/26 14/32 11/32 4/27 11/20 13/27 11/26 9/21 10/29 5/33 7/13 7/14 7/17 8/19 8/24 4/27 |

Примечание. Группы сапробности: o, x, x-o – индикаторы чистых и очень чистых вод; b – индикаторы умеренного загрязнения; a, a-b, а-р – индикаторы сильного загрязнения; o-b, o-a – толерантные виды. Числитель – число таксонов, знаменатель – %.

Анализ сапробиологических групп выявил снижение разнообразия и доли диатомовых индикаторов чистых вод на импактных участках всех рек (табл. 3). В то же время в некоторых реках, особенно в р. Кара, увеличилась доля индикаторов слабого и сильного загрязнения воды легко окисляемыми органическими веществами.

Рассчитанные индексы сапробности колеблются в реках от 1,85 до 2,03 [11], что характеризует воду исследованных рек как умеренно загрязненную, III класса качества.

Проведенный анализ показал, что водные объекты в зоне влияния газопровода в основном сохраняют свои природные особенности, однако при этом проявляется техногенное загрязнение вод и донных отложений нефтепродуктами, ртутью, тяжелыми металлами [3, 12, 11]. Требуется контроль за содержанием указанных веществ.

Таким образом, нашими исследованиями установлено, что наибольшие нагрузки от эксплуатации линейных сооружений газопровода «Бованен-ково–Ухта» испытывают наземные и водные экосистемы, находящиеся в местах переправ через реки Кара, Большая Лядгей-Яха, а также оз. Коматы. Среди основных факторов воздействия на прилегающие к ней экосистемы рассматриваются пылевые выбросы. Наблюдаемые на сегодняшний день экологические риски наземных и водных экосистем, расположенных вдоль линейных сооружений газопровода «Бованенково–Ухта», могут быть сведены к прямым (уменьшение видового разнообразия растений; исчезновение чувствительных видов, в первую очередь лишайников и мхов; заселение нарушенных участков тундр травянистыми растениями; ухудшение кормовой базы оленей; накопление тяжелых металлов и нефтепродуктов в растениях, водоемах и водотоках; изменение гидрологического режима и русла рек; заиление грунтов водотоков) и косвенным (уменьшение влажности воздуха; изменение почвенного покрова; раннее таяние снега; удлинение периода вегетации; риск таяния мерзлоты; увеличение глубины протаивания активного слоя почвы; изменение стока грунтовых вод; изменение структуры и количественного развития донного населения и водорослевых комплексов).

Исследования выполнены при поддержке гранта по конкурсу фундаментальных научных исследований Уральского отделения РАН на 2016–2018 гг. «Комплексная оценка наземных и водных экосистем Европейской Арктики, трансформированных в результате добычи и транспортировки углеводородов, разработки критериев их охраны для обеспечения воспроизводства биоресурсов» № 15-15-4-36.

Список литературы Изменение природных комплексов Большеземельской тундры и Полярного Урала в результате воздействия линейных сооружений газопровода "Бованенково- Ухта"

- Некоторые подходы к организации мониторинга в условиях Севера. Сыктывкар: Изд-во Коми НЦ УрО РАН, 1996. 172 с. (Тр. Коми науч. центра УрО Российской АН; № 147).

- Природная среда тундры в условиях открытой разработки угля (на примере Юньягинского месторождения)/Под ред. М.В. Гецен. Сыктывкар, 2005. 246 с.

- Патова Е.Н., Стенина А.С., Елсаков В.В. и др. Экологические последствия строительства газопровода «Бованенково-Ухта» в бассейне реки Кары (Большеземельская тундра и Полярный Урал)//Арктика: академическая наука и университеты. Роль университетов в реализации арктической стратегии России: Матер. межрегион. науч.-практ. конф. (10-12 окт. 2013, Ухта). Сыктывкар, 2014. С. 92-95.

- Воркута -город на угле, город в Арктике: Второе допол. и переработанное науч.-популярное издание/Отв. ред.-сост. д.б.н. М.В.Гецен. Сыктывкар, 2011. 512 с.

- Красная книга Ненецкого автономного округа. Нарьян-Мар: ГУП НАО "Ненецкий информационно-аналитический центр", 2006. 450 с.

- Красная книга Республики Коми. Сыктывкар, 2009. 791 с.

- Кулиев А.Н. Редкие растительные сообщества верховий реки Усы//Охрана редких объектов растительного мира. М.: ВНИИприроды Госагропрома СССР, 1986. С. 25-30.

- Кулюгина Е.Е., Тетерюк Л.В. Растительный покров и редкие виды каньона реки Ния-ю (Полярный Урал) Урала//Теоретическая и прикладная экология. 2014. №1. С.66-73.

- Моисеенко Т.И. Водная экотоксикология: теоретические и прикладные аспекты. М.: Наука, 2009. 400 с.

- Моисеенко Т.И., Шаров А.Н. Трансформация водных экосистем больших озер при изменении антропогенной нагрузки//Вестник Тюменского государственного университета. 2010 № 7. С. 51-57.

- Тикушева Л.Н., Патова Е.Н., Стенина А.С. Изменение водных экосистем под влиянием строительства и эксплуатации газопровода «Бованенково-Ухта» (бассейн реки Кара, Полярный Урал и Большеземельская тундра)//Известия Коми научного центра УрО РАН. 2015. Вып. 2 (22). С. 25-30.

- Тикушева Л.Н. Оценка состояния водных объектов бассейна реки Силова-Яха с использованием метода альгоиндикации//XXI Всероссийская молодежная научная конференция «Актуальные проблемы биологии и экологии»: Материалы докладов. Сыктывкар, 2014. С. 85-89.