Изменение содержания и качества органического вещества в агросерых почвах Нечерноземной зоны в зависимости от антропогенного воздействия

Автор: Исмагилова Н.Х.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 65, 2010 года.

Бесплатный доступ

Изменение содержания и качества органического вещества в агросерых почвах Нечерноземной зоны в зависимости от антропогенного воздействия

Органическое вещество, состав гумуса, оптическая плотность, гуминовые кислоты, агросерые почвы

Короткий адрес: https://sciup.org/14313528

IDR: 14313528

Текст научной статьи Изменение содержания и качества органического вещества в агросерых почвах Нечерноземной зоны в зависимости от антропогенного воздействия

Уровень содержания органического вещества в почвах является интегральным показателем плодородия, поскольку во многом определяет их физические, физико-химические, биологические и другие важные свойства. Для центра Нечерноземной зоны России вопросы изменения гумусового состояния и особенно качества гумуса агросерых почв под влиянием антропогенных факторов исследованы недостаточно, так как длительные опыты на этом типе почв в данном регионе практически отсутствуют. Требует исследования вопрос об оптимальном уровне и качестве гумуса при котором возможна реализация биоклиматического потенциала культур. Это важно не только для обеспечения высоких урожаев, но и с экологической и экономической точек зрения. Актуально уточнение градаций со- держания гумуса в пахотном горизонте агросерых почв для оценки их плодородия.

Проведен анализ экспериментальных, литературных и отчетных данных исследования гумусового состояния пахотного слоя различно окультуренных типичных агросерых неэродированных почв, главным образом тяжелосуглинистых, в целях оценки содержания гумуса и его качества, направленности изменений при освоении и дальнейшем окультуривании в зависимости от агротехники и удобрений, а также выявления качественных показателей, отражающих окультуренность и плодородие почвы (Алифанов, 1979; Бондарев, Силаков, 1993; Дубровина, 1988; Дьяконова и др., 1994; Карманов и др., 1991; Почвы Московской области..., 1974, 2002; Силаков, 1990 и др.).

Основной базой исследований были агросерые почвы хозяйств с различным уровнем агротехники и применения удобрений в Заокской части Московской области в Озерском и Каширском районах, данные почвенных и агрохимических обследований, проведенных Почвенным институтом им. В.В. Докучаева в совхозе-техникуме «Богословское» на территории Тульской области, агросерые почвы Владимирского ополья.

Для сравнения теми же методами исследовали содержание и качество гумуса в пахотном слое (0-25 см) агрочернозема Петринского опорного пункта Почвенного института при органо-минеральной системе удобрения в севообороте и на варианте без удобрений под монокультурой картофеля в многолетнем опыте.

Основными методами аналитических исследований являлись: анализ общего содержания органического углерода в почвах и вытяжках микрометодом Тюрина в модификации Дьяконовой (1977), анализ группового и фракционного состава гумуса как по ускоренной схеме Кононовой и Бельчиковой (1961), так и с использованием расширенных ее модификаций, при которых применялись последовательные однократные и исчерпывающие вытяжки для непосредственного определения содержания и качества химически подвижной фракции 1, экстрагируемой 0,1 и. NaOH, более прочно закрепленной минеральной частью почвы фракции 2, извлекаемой смесью 0,1 и. NaOH+0,1 М Na4P2O7 и предположительно связанной с Са, фракции 3 гумусовых веществ, связанной с глинистыми минералами и устойчивыми формами полуторных окислов, экстрагируемой 0,02 и. NaOH при нагревании на водяной бане. Последняя фракция является элементом стандартной схемы Пономаревой и Плотниковой (1975). Проведены исследования оптических свойств различных фракций гуминовых кислот с определением оптической плотности (экстинкции (Е) при длине волны 465 нм и концентрации С 0,1% и соотношения экстинкций при 465 и 665 нм (714/716), отражающих относительную обогащенность алифатическими и ароматическими компонентами, насыщенность сопряженными двойными связями, степень зрелости и обновления.

Оценка экспериментальных, литературных, а также данных почвенных и агрохимических обследований показала, что для пахотного горизонта типичных агросерых неэродированных почв исследуемого региона в полевых условиях наиболее характерны значения содержания гумуса от 2,0 до 3,5%, что соответствует значениям С орг от 1,2 до 2.0%. Анализ данных по содержанию органического вещества в различно окультуренных почвах в зависимости от системы удобрений и агротехники, а также их продуктивности дает основание рассматривать уровень содержания гумуса, равный 2,0-2,4% (1,20-1,40% С орг), в пахотном слое тяжелосуглинистых агросерых почв как низкий, 2,5-2,9% гумуса (1,45-1,70% С орг) - как средний и 3,0-3,5% гумуса (1,75-2.0% С орг) - как высокий в данных почвенноклиматических условиях в полевых севооборотах.

При оценке плодородия почв большое значение имеют такие критерии, как минимальное и оптимальное содержание гумуса в пахотном горизонте. Минимальный уровень определяется в неэродированных почвах и тесно связан с их гранулометрическим составом и типом. Почва с минимальным или близким к нему содержанием гумуса обогащена биологически инертным органическим веществом и не обеспечивает необходимые физические, физико-химические, биологические условия плодородия. Наиболее точно минимальный уровень определяется в контрольных вариантах длительных опытов без удобрений: на паровых делянках или при большой доле пропашных в севообороте без многолетних трав. При отсутствии длительных полевых опытов в регионе минимальный или близкий к нему уровень содержания органического вещества может быть определен в выпаханных слабоокультуренных почвах хозяйств, длительное время не получающих удобрений или при невысоких дозах минеральных удобрений. Из-за отсутствия длительных опытов на агросерых почвах в исследуемом регионе в качестве минимального или близкого к нему уровня содержания органического вещества на тяжелосуглинистых разновидностях приняты величины, характерные для сильновыпаханных слабоокультуренных почв хозяйств на плакоре - порядка 2,0-2,2% гумуса (1,15-1,30% С орг) в пахотном горизонте. Выпаханность этих почв подтверждается крайне низкой водопрочностью структуры (менее 13% водопрочных агрегатов более 0,25 мм), низкими уровнями обеспеченности элементами питания, отсутствием выраженной нитрификационной способности, небольшой продуктивностью.

Анализ результатов почвенных обследований и агрохимического картирования, проведенных Почвенным институтом в агроландшафте землепользования совхоза-техникума «Богословское» в Ясногорском районе Тульской области, показал, что неэродированные тяжелосуглинистые аг- росерые почвы на плакоре имеют минимальное содержание гумуса в пределах 2,0-2,2% (Дьяконова и др., 1994). Коэффициент связи между выявленным минимальным содержанием гумуса и содержанием физической глины составил 0,047, что несколько выше, чем для дерново-подзолистых почв (0,040). Коэффициент может использоваться для расчета минимального содержания гумуса в агросерых почвах иного гранулометрического состава. Величина минимального содержания является основой для расчета оптимального, экономически и экологически целесообразного интервала содержания гумуса, достаточного для реализации биоклиматического потенциала культур.

Мы использовали метод М. Кёршенса (1998), определяющего пределы оптимального содержания гумуса на основе его минимального уровня в пахотном слое и оптимального содержания трансформируемого органического вещества, составляющего от 0,2-0,3 до 0,6-0,7% С орг. Расчетный интервал оптимального содержания гумуса в исследуемых агросерых почвах составил 1,48-1.88% С орг или 2,6-3,2% гумуса. Значения в начале интервала (2,6-2,8% гумуса) следует считать оптимальными для зерновых культур, а в конце его (2,9-3,2% гумуса) - для всех полевых культур, включая пропашные. Содержание гумуса менее 2% может указывать на эродированность почвы и припахивание нижележащих горизонтов. Уровень более 3,5% гумуса (иногда 4-5% и даже выше) в ареале типично серых почв может свидетельствовать об их глееватости из-за особенностей рельефа. Он характерен для верхних гумусовых горизонтов целинных почв под лесом, а также наблюдается при очень интенсивном длительном окультуривании с ежегодным внесением очень высоких доз органических удобрений на приусадебных участках при свойственных им режимах обработки почвы и искусственном регулировании водного режима. Доведение в этих условиях ежегодных доз навоза до 300-500 т/га ведет к коренному преобразованию почв и превращению их в стратоагроземы с содержанием в верхних горизонтах гумуса до 8-9% (4,6-5,2% С орг). Важными приемами оптимизации гумусового состояния и физических свойств, особенно водо-прочности структуры, агросерых почв региона являются включение в севообороты многолетних трав и минимилизация обработок почвы.

Экспериментальные исследования изменений содержания и качества органического вещества под влиянием антропогенного воздействия поведены в образцах из гумусового или пахотного горизонтов различно окультуренных агросерых почв и целинной почвы под лесом на плакоре в Заокской части Московской области, предоставленных П.И. Тихонравовой. Подробная характеристика исследованных тяжелосуглинистых агросерых почв и их продуктивности дана А.Г. Бондаревым и С.Н. Силаковым (1993):

-

1. Слабоокультуренная агросерая почва совхоза «Емельяновка» характеризовалась низкими уровнями обеспеченности элементами питания в па-

- хотном слое (0-20 см), низкой агротехникой возделывания культур, несоблюдением севооборотов, нерегулярностью внесения удобрений, урожайностью зерновых, не превышающей 20-25 ц/га (Озерский район).

-

2. Высокоокультуренная агросерая почва совхоза «Руновский» сформировалась под влиянием длительного применения органо-минеральной системы удобрений при чередовании зерно-кормового и зерно-пропашного севооборотов, систематического внесения больших доз навоза под пропашные культуры (100-150 т/га) со средней ежегодной обеспеченностью 25 т/га; характеризовалась более мощным пахотным (0-30 см) и гумусовым слоями, чем слабоокультуренная почва, высоким содержанием подвижных элементов питания и стабильной урожайностью зерновых в среднем 45-50 ц/га (Каширский район).

-

3. Стратоагрозем был сформирован на агросерой почве приусадебного участка совхоза «Сосновский» под влиянием ежегодного длительного (10-15 лет) внесения очень высоких доз навоза (300-500 т/га) и последующей в течение 20-25 лет травяной залежи; характеризуется глубоким гумусовым профилем и сверхвысокими значениями величин содержания подвижных элементов питания и гумуса в верхнем слое 0-30 см (Озерский район).

Проведенные в рассмотренных почвах исследования дали следующие результаты. Все приемы экстракции гумусовых веществ при определении состава гумуса и фракционного состава гуминовых кислот были информативны относительно изменений в содержании и качестве гумусовых веществ, происходящих при освоении серых лесных почв и дальнейшем их окультуривании до уровня стратоагрозема. Преимущество расширенной последовательной экстракции заключалось в увеличении количества фракций и возможности исследования свойств каждой из них, а также в более полном извлечении органического вещества.

Содержание гумуса изменялось от 4,1% в гумусовом горизонте целинной почвы под лесом до 2,2 и 3,0% в пахотных горизонтах соответственно слабоокультуренной и высокоокультуренной агросерых почв и до 8,9% в верхнем гумусовом горизонте стратоагрозема. Целинная почва в верхнем гумусовом горизонте резко отличалась от пахотных горизонтов освоенных аналогов очень высоким абсолютным и относительным содержанием подвижных гумусовых веществ фракции 1, как фульвокислот, так и гуминовых кислот (относящихся к типу бурых) и низким содержанием гуминовых кислот фракции 2, связанных с Са, а также меньшими величинами относительно пахотных аналогов оптической плотности гуминовых кислот фракций 2 и 3 и отношения С гк/С фк в целом (табл. 1, 2).

Таблица 1. Групповой и фракционный состав гумуса в гумусовом или пахотном слоях серых, агросерых почв и агрочернозема по схеме Кононовой и Бельчико- вой (1961)

|

Вариант поч- |

Слой, |

С общ/ |

С гк |

С фк |

НО* |

С гк |

Е гк |

Е 4 |

||

|

вы |

см |

гумус, % |

1 |

2 |

1 |

2 |

С фк |

Е 6 |

||

|

% от С общ |

||||||||||

|

Серая под ле- |

5–15 |

2,38/4,1 |

18,7 |

5,7 |

18,5 |

3,7 |

53,4 |

1,1 |

10,1 |

4,0 |

|

сом |

||||||||||

|

Агросерая слабоокульту- |

0–20 |

1,30/2,2 |

5,9 |

25,9 |

10,3 |

3,2 |

54,7 |

2,4 |

19,0 |

3,5 |

|

ренная Агросерая вы-сокоокультуренная, NPK + |

0–20 |

1,74/3,0 |

8,5 |

20,9 |

7,7 |

4,0 |

58,9 |

2,5 |

18,4 |

3,6 |

|

навоз |

||||||||||

|

Стратоагрозем на серой почве |

0–10 |

5,16/8,9 |

10,0 |

12,5 |

6,3 |

4,7 |

66,5 |

2,1 |

11,8 |

4,1 |

|

Агрочернозем, NPK + навоз |

0–25 |

3,76/6,5 |

6,7 |

25,0 |

7,5 |

2,5 |

58,3 |

3,2 |

21,7 |

3,2 |

* НО – нерастворимый остаток.

Таблица 2. Соотношение фракций гуминовых кислот, различающихся по прочности связи с минеральной частью почвы, их оптическая плотность и отношение С гк/С фк в последовательных однократных экстракциях из гумусового или пахотного слоев серой, агросерых почв и агрочернозема (расширенная модификация метода Кононовой и Бельчиковой )

|

Вариант почвы |

С гк, % от суммы |

Е гк |

С гк/С фк во фракциях гумусовых веществ |

||||||

|

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

|

|

Серая под лесом |

50,9 |

18,4 |

30,7 |

8,6 |

14,8 |

7,5 |

1,0 |

1,5 |

1, 6 |

|

Агросерая слабо- |

13,5 |

52,7 |

33,8 |

5,2 |

19,8 |

13,6 |

0,6 |

4,3 |

1,9 |

|

окультуренная Агросерая высоко- |

17,9 |

45,2 |

36,9 |

5,0 |

21,9 |

8,7 |

1,1 |

3,9 |

2,4 |

|

окультуренная, NPK + навоз |

|||||||||

|

Агрочернозем, NPK + навоз |

15,2 |

46,9 |

37,9 |

9,8 |

24,6 |

16,6 |

0,9 |

5,0 |

3,3 |

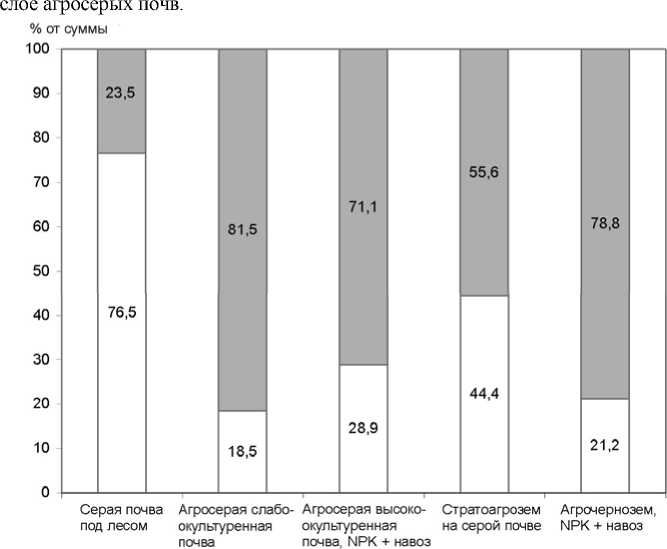

При освоении целинной почвы в пахотном горизонте общее количество фульвокислот и подвижных гуминовых кислот резко уменьшается, а абсолютное и относительное содержание гуминовых кислот фракции 2, связанной с Са, сильно возрастает с одновременным увеличением величины их оптической плотности почти до уровня, наблюдаемого в черноземах и характерного для типа черных гуминовых кислот. Повышается также оптическая плотность гуминовых кислот фракции 3, связанной с глинистыми минералами, причем в агрочерноземе она имеет наибольшую величину. В результате при освоении целинной почвы меняется соотношение между фракциями 1 и 2 гуминовых кислот в пахотном слое в сторону резкого преобладания фракции 2 при всех методах экстракции (рисунок).

При использовании обычной схемы Кононовой и Бельчиковой (1961) доля гуминовых кислот фракции 2 в составе общего количества экстрагированных гуминовых кислот (фракция 1 + фракция 2) возрастает от 23,5% в гумусовом слое (5–15 см) целинной почвы до 71,1–81,5% в пахотном

□ гк i агк2

Соотношение содержания углерода фракций 1 и 2 гуминовых кислот в вытяжке по Кононовой–Бельчиковой из гумусового или пахотного слоев серой, агросерых почв и агрочернозема.

Агрочернозем многолетнего опыта Петринского опорного пункта Почвенного института (Курская обл., Россия) и гаплик чернозем Германии длительного опыта в Бад Лаухштедте (Ismagilova, Korschens, 2003) имеют такое же соотношение между фракциями 1 и 2 гуминовых кислот и практически такую же оптическую плотность фракции 2 гуминовых кислот, как агросерые почвы в полевых севооборотах при использовании методов однократных экстракций. Таким образом, по рассмотренным показателям агросерые почвы почти не отличаются от агрочерноземов, хотя и характеризуются значительно более низким содержанием гумуса, практически совпадающим с уровнем гумусированности средне- и хорошоокультурен-ных агродерново-подзолистых почв (Исмагилова и др., 1987).

Отличия агросерых от агродерново-подзолистых почв проявляются как в преобладании гуминовых кислот фракции 2, связанной с Са, так и в 2 раза большей оптической плотности последних, а также значительно более высокой оптической плотности фракции 3, связанной с глинистыми минералами. Существенные различия агросерых почв от агрочерноземов заметны только при последовательных исчерпывающих экстракциях по соотношению величин оптической плотности гуминовых кислот фракции 2 в первой и второй экстракциях. Данные табл. 3 показывают, что неудобряе-мый агрочернозем, имея практически одинаковую с агросерой слабоокуль-туренной почвой высокую оптическую плотность гуминовых кислот фракции 2 в первой экстракции, сохраняет ее в отличие от агросерой почвы и во второй экстракции.

В агросерой почве оптическая плотность гуминовых кислот фракции 2 второй экстракции заметно снижается. Таким образом, агрочернозем имеет большую однородность гуминовых кислот фракции 2, чем агросерая почва, что можно использовать в диагностических целях.

При исследовании неэродированных агросерых почв различной степени окультуренности установлено, что агрогенная трансформация пахотных почв на фоне систематического внесения органических удобрений особенно в повышенных дозах ведет к изменению соотношения подвижных

Таблица 3. Оптическая плотность подфракций гуминовых кислот, связанных с Са, в серой, агросерых почвах и агрочерноземе при исчерпывающей экстракции (расширенная модификация метода Кононовой и Бельчиковой)

Таким образом, установлена высокая информативность значений оптической плотности гуминовых кислот в отношении степени зрелости и об-новленности гумуса. Выявленные изменения в гумусовом состоянии сла-боокультуренных агросерых почв при дальнейшем их окультуривании, свидетельствующие об интенсивных процессах новообразования и обновления органического вещества, в том числе и прочносвязанных фракций при систематическом внесении органических удобрений, несомненно, оказывают положительное действие на физические и биологические свойства почвы, обеспечивают ее потенциальное и эффективное плодородие.

Список литературы Изменение содержания и качества органического вещества в агросерых почвах Нечерноземной зоны в зависимости от антропогенного воздействия

- Алифанов В.М. Изменение серых лесных почв при сельскохозяйственном использовании//Почвоведение. 1979. № 1. С. 37-47.

- Бондарев А.Г., Силаков С.Н. Изменение физических свойств серых лесных почв при окультуривании//Почвоведение. 1993. №7. С. 107-112.

- Дубровина И.В. Агрогенетическая характеристика почв Владимирского ополья: Дис.... канд. с.-х. наук. М., 1988. 245 с.

- Дьяконова К.В. Методы исследования органических веществ в лизиметрических водах, почвенных растворах и других аналогичных природных объектах//Методы стационарного изучения почв. М., 1977. С. 199-226.

- Дьяконова К.В., Исмагилова Н.Х., Дмитренко В.Н. Гумусовое состояние серых лесных почв а агроландшафте землепользования совхоза-техникума «Богословское» Ясногорского района Тульской области (отчет по хоздоговору). М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева, 1994. 22 с.

- Исмагилова Н.Х., Замараев А.Г., Чаповская Г.В., Булкина Л.Ю. Гумусовое состояние различно окультуренных дерново-подзолистых почв в севообороте с многолетними травами//Органическое вещество пахотных почв: Науч. тр. Почв. ин-та В.В. Докучаева. М., 1987. С. 61-69.

- Карманов И.И., Булгаков Д.С., Славный Ю.А., Воронин А.Я. Паспорт модели высокого плодородия серой лесной почвы//Региональные эталоны почвенного плодородия. М.: ВАСХНИЛ-Почв. ин-т им. В.В. Докучаева, 1991. С. 175-183.

- Кононова М.М., Бельчикова Н.П. Ускоренные методы определения состава гумуса минеральных почв//Почвоведение. 1961. № 10. С. 75-87.

- Пономарева В.В., Плотникова Т.А. Определение группового и фракционного состава гумуса по схеме И.В. Тюрина в модификации В.В. Пономаревой и Т.А. Плотниковой//Агрохимические методы исследования почв. М., 1975. С. 47-55.

- Почвы Московской области. М.: Московский рабочий, 1974. С. 183-205.

- Почвы Московской области и их использование. М., 2002. Т. 1. С. 134-162, 415.

- Силаков С.Н. Изменение физических свойств серой лесной почвы под влиянием различных способов обработки и высоких доз органических удобрений: Дис.... канд. с.-х. наук. М., 1990. 244 с.

- Ismagilova N., Körschens M. The evaluation of changes in soil humic substances composition and their nature in long-term experiments of Germany and Russia//Archives of Agronomy and Soil Science. 2003. V. 49. P. 141-147.

- Körschens M., Weigel A., Schulz E. Turnover of soil organic matter (SOM) and long-term balances -tools for evaluating sustainable productivity of soils//J. Plant Nutr. and Soil Sci. 1998. V. 161. N 4. P. 409-424.