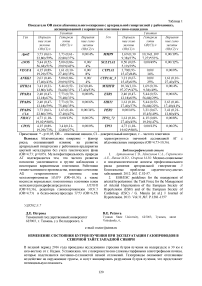

Изменение состояния бугров пучения при эксплуатации газопроводов в северной тайге Западной Сибири

Автор: Петрова Д.Е.

Журнал: Антропогенная трансформация природной среды @atps-psu

Рубрика: Техногенная трансформация природной среды. Влияние промышленности

Статья в выпуске: 3, 2017 года.

Бесплатный доступ

В полевой период 2016 года проведены исследования строения бугров пучения на водоразделе в 30 км к юго-востоку от г. Надым. Установлено, что с поверхности они сложены торфяными олиготрофными почвам, которые подстилаются песчанно-суглинистой пачкой отложений. Газопроводы оказывают отепляющие воздействие на окружающие грунты, и могут инициировать разрушения бугров пучения, что представляет потенциальную опасность.

Газопровод, многолетняя мерзлота, северная тайга, западная сибирь

Короткий адрес: https://sciup.org/147226788

IDR: 147226788 | УДК: 502.3/.7

Текст научной статьи Изменение состояния бугров пучения при эксплуатации газопроводов в северной тайге Западной Сибири

ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ БУГРОВ ПУЧЕНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОПРОВОДОВ В СЕВЕРНОЙ ТАЙГЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

В полевой период 2016 года проведены исследования строения бугров пучения на водоразделе в 30 км к юго-востоку от г. Надым. Установлено, что с поверхности они сложены торфяными олиготрофными почвам, которые подстилаются песчанно-суглинистой пачкой отложений. Газопроводы оказывают отепляющие воздействие на окружающие грунты, и могут инициировать разрушения бугров пучения, что представляет потенциальную опасность.

Ключевые термины: газопровод, многолетняя мерзлота, многолетнее пучение, бугры пучения, северная тайга. Западная Сибирь.

CHANGING OF THE STATE OF HEAVING HILLOCKS IN THE OPERATION OF GAS PIPELINES IN THE NORTHERN TAIGE OF WESTERN SIBERIA

В связи с активным освоением северных территорий предприятиями газовой и нефтяной промышленности, происходит прямое и косвенное преобразование прилегающих территорий. Проблема эксплуатационной надежности и безопасности газо- и нефтепроводов стоит особенно остро для районов с хорошо выраженным сезонно-талым слоем и «островным» распространением многолетнемерзлых пород, где максимально выражено морозное пучение, которое проявляется образованием специфических форм рельефа - бугров и гряд пучения. В статье приведен анализ строения двух бугров пучения, приуроченных к III озерно-аллювиальной равнине.

Исследуемые бугры пучения находятся на территории Надымского стационара, расположенного в 30 км к юго-востоку от г. Надым Ямало-Ненецкого автономного округа. в зоне «островного» распространения многолетнемерзлых пород в подзоне северной тайги Западной Сибири. Создание коридора трубопровода системы «Надым-Пунга» сопровождалось вырубками лесов. созданием транспортных путей, что в совокупности привело к уничтожению растительного покрова, загрязнению почв, развитию заболачивания [1]. При освоении северных районов важно понимать механизм образования бугров морозного пучения, и возможное влияние хозяйственной деятельности на их состояние. Изучению криогенного пучения Надымского района посвящен ряд работ [Невечеря. 1980; Москаленко. Пономарева. 2004; Оберман. 2011].

Исследуемый район характеризуется суровыми климатическими условиями: продолжительной холодной зимой, сильными ветрами и метелями, обилием осадков, большой продолжительностью залегания снежного покрова. Промерзание пучинистых грунтов сопровождается увеличением объёма воды в нём. в связи с её переходом из одного агрегатного состояния в другое. Таким образом происходит образование и накопление сегрегационного льда и соответствующих форм рельефа - миграционных бугров пучения [5].

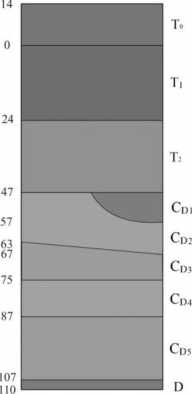

Рассматриваемый бугор пучения I представлен серией поочерёдно сменяющихся горизонтов (Рис. 1а). Верхняя часть сложена уплотненными и увлажненными торфяными горизонтами: ТО (14-0 см). Т1 (0-24 см) и Т2 (24-47см). Залегающий с поверхности горизонт ТО (14-0 см) сложен слаборазложившимся торфом. также в нем различаются остатки торфа и разложившегося мха. нижняя граница нечеткая, волокнистая, ясная по цвету. Торф горизонта Т1 (0-24 см) средней степени разложения, не содержит корней и древесной растительности, нижняя граница ровная, переход заметен по степени разложения торфа. Торф горизонта Т2 является среднеразложившимся с наибольшим количеством древесных остатков, нижняя граница волокнистая, переход ясный по гранулометрическому составу. Следующий горизонт CD является почвообразующей породой и имеет мощность 60 см. он неоднородный, осложнен криотурбационными процессами и подразделяется на пять подгоризонтов, где 1 подгоризонт сложен бесструктурным влажным уплотненным песком. 2 подгоризонт имеет пластичную структуру среднего суглинка. 3 подгоризонт имеет неясно-комковатую структуру. Подгоризонты 4 и 5 идентичны подгоризонтам 2 и 3 соответственно. Горизонт CD граничит с мерзлым суглинистым горизонтом. В разрезе фиксируются признаки речной и болотной стадии развития.

а б

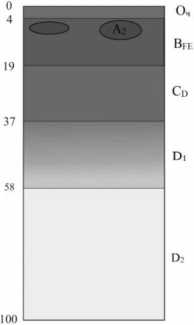

Рисунок 1. Схемы строения исследуемых бугров пучения а - Схема строения бугра пучения I; б - Схема строения бугра пучения II.

Верхний органо-минеральный горизонт Оч бугра пучения II имеет мощность 4 см (Рис. 16). сменяется супесчаным рыхлым горизонтом BFe (4-19 см), в котором эпизодически встречается песчаный горизонт А2 в виде отдельных фрагментов, нижняя граница ровная, переход ясный по цвету. До глубины 37 см залегает среднесуглинистый горизонт CD с новообразованиями Fe2O3 в виде примазок. От 37 до 100 см залегает пласт среднезернистого аллювиального песка. В верхней части аккумулируется Fe2O3, в нижней части наблюдаются изолированные оглеенные фрагменты. В правой части профиля морозобойный клин, заполненный материалами из D1.

Деградация многолетнемерзлых грунтов в районе исследования связана преимущественно с процессами техногенной трансформации природной среды. Удаление растительного покрова и нарушение микрорельефа приводит к увеличению мощности сезонно-талого слоя, вследствие чего, возможно, посткриогенное оттаивание бугров пучения. При прокладке газопроводов наблюдается повышение уровня грунтовых вод. Необходимо учитывать, что чем ближе уровень подземных вод к границе промерзания, тем более высокой пучинистостью обладают пылевато-глинистые грунты при прочих равных условиях [5]. Основное влияние газопроводов и сопутствующих коммуникаций заключается в отепляющем воздействии на грунты, в том числе многолетнемёрзлые. Следует отметить, что изменение состояния бугров пучения в этой ситуации сложно прогнозировать, т.к оно зависит от комплекса факторов и их сочетаний, в частности климатического. Хотелось бы отметить, что процесс многолетнего морозного пучения представляет потенциальную опасность для эксплуатации

Список литературы Изменение состояния бугров пучения при эксплуатации газопроводов в северной тайге Западной Сибири

- Комплексный мониторинг северотаежных геосистем Западной Сибири/ отв. редактор В.П. Мельников; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Институт криосферы Земли. - Новосибирск: Академическое изд-во «Гео», 2012. - 207 с.

- Москаленко Н.Г., Пономарева О.Е. Изменения растительности и геокриологических условий бугров пучения, нарушенных линейным строительством в северной тайге Западной Сибири // Криосфера Земли, 2004, т.9, № 2, с. 10-16.

- Невечеря В.Л.Криогенное пучение при многолетнем промерзании пород на севере Западной Сибири // Труды ВСЕГИНГЕО. М., 1980, вып. 138, с. 21-27.

- Оберман Н.Г. Многолетний мониторинг криогенных процессов на Северо-Западе России при глобальном потеплении // Материалы Четвертой конф. геокриологов России. М., Унив. книга, 2011, т. 3, с. 245-250.

- Строкова Людмила Александровна, Ермолаева Алёна Викторовна Природные особенности строительства магистрального газопровода «Сила Сибири» на участке Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение - Ленск // Известия ТПУ. 2015. №4, с. 41-55.