Изменение структуры населения жесткокрылых (Insecta, Coleoptera) сосновых гарей с возрастом пожарища

Автор: Савельева Л.Ю., Долгин М.М.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Наземные экосистемы

Статья в выпуске: 1-4 т.11, 2009 года.

Бесплатный доступ

В статье представлена видовая и трофическая структура населения жесткокрылых, обитающих на сосновых гарях различного возраста, а также в сосняках лишайниковых.

Гарь, жесткокрылые, видовое разнообразие, трофические группы

Короткий адрес: https://sciup.org/148198408

IDR: 148198408 | УДК: 595.76

Текст научной статьи Изменение структуры населения жесткокрылых (Insecta, Coleoptera) сосновых гарей с возрастом пожарища

В лесу, как и в любой экосистеме, существует подвижное равновесие. С точки зрения современной экологии, лесной пожар можно рассматривать как экосистемный процесс и естественный фактор среды, изменяющий местообитание животных. Гари привлекают множество беспозвоночных, в частности насекомых, которые играют немаловажную роль в процессах послепожарной сукцессии.

Целью данной работы является сравнение структуры населения, уровня видового разнообразия жесткокрылых разновозрастных сосновых гарей Печоро-Илычского заповедника.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Исследования проводились в Печоро-Илычском государственном биосферном заповеднике в период с 2004 по 2007 гг., с середины июня до середины августа ежегодно. Названия, краткое описание исследованных участков и годы наблюдения представлены в табл. 1.

|

Таблица 1. Исследованные участки |

|||

|

Название исследованного участка |

Год исследования |

Тип леса / возраст древостоя |

|

|

Г-99-5 |

Пятилетняя гарь 1999 года |

2004 |

Сосняк лишайниковый / приспевающий |

|

Г-04-1 |

Однолетняя гарь 2004 года |

2005 |

Сосняк лишайниковый / приспевающий |

|

Г-04-2 |

Двухлетняя гарь 2004 года |

2006 |

Сосняк лишайниковый / приспевающий |

|

Г-04-3 |

Трехлетняя гарь 2004 года |

2007 |

Сосняк лишайниковый / приспевающий |

|

К1 |

Контрольный участок №1 |

2007 |

Сосняк лишайниковый / приспевающий |

|

Г-06-1 |

Однолетняя гарь 2006 года |

2007 |

Сосняк лишайниковый / молодняк |

|

К2 |

Контрольный участок №2 |

2007 |

Сосняк лишайниковый / перестойный |

Использовались общепринятые в энтомологии методы сбора насекомых: оконные и почвенные ловушки, ручной сбор насекомых с различных субстратов. Оконные ловушки устанавливались на деревьях различной степени ослабленности на расстоянии примерно 10 м друг от друга в количестве 10 штук. Почвенные ловушки закапывались в ряд на расстоянии трех метров друг от друга в количестве 20 штук.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

В ходе исследований было обнаружено 130 видов жуков, принадлежащих 103 родам и 31 семейству. В таксономическом отношении наиболее многочисленны семейства Carabidae – 21, Cerambycidae – 17, Staphylinidae - 15 и Elateridae – 13 видов. Таксономический анализ состава жуков отдельных гарей и контрольных участков представлен в таблице 2.

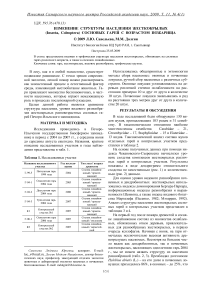

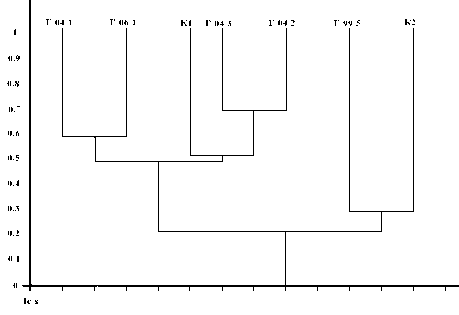

На основе полученных данных при помощи индекса Чекановского-Съеренсена вычислялся уровень сходства комплексов жесткокрылых различных гарей и контрольных участков. Результаты показаны в виде дендрограмм относительного сходства по качественным (рис. 1) и количественным (рис. 2) данным.

Для оценки уровня видового разнообразия почвенных и дендробионтных жесткокрылых использовались индексы доминирования Бергера-Паркера, информационные индексы разнообразия и вырав-ненности Шеннона, а также индекс видового богатства Маргалефа (Песенко, 1982; Мэгарран, 1992). Анализ структуры населения жесткокрылых сосновых гарей и контрольных участков представлен в таблицах 3 и 4.

На первый год после пожара древостой в сосняке лишайниковом состоял из множества ослабленных, обожженных огнем деревьев, привлекательных для разнообразных жесткокрылых, в первую очередь ксилофагов. Начиная с июня, на гари отмечалась исключительно высокая активность древогрызущих насекомых. Несмотря на большое число видов как дендробионтных, так и почвенных жесткокрылых, населяющих однолетнюю гарь 2004 г., мы не можем назвать структуру их населения разнообразной (табл. 2, 3). Преобладал долгоносик Hylobius abietis (L.) – на его долю в почвенных ловушках приходилось 86%, в оконных – до 25%, что отражают индексы доминирования. Кроме того, шим количеством (33) единично встречающихся население однолетней гари характеризуется боль- видов.

Таблица 2. Таксономический анализ жесткокрылых исследуемых участков

|

Исследуемый участок |

Количество видов |

Наиболее богатые в таксономическом отношении семейства |

Массовые виды |

|

Г-99-5 |

16 |

Жужелицы (4 вида) |

Hylobius abietis (L.) (сем. долгоносики) |

|

Г-04-1 |

86 |

Усачи (16 видов) Жужелицы (12 видов) Стафилиниды (12 видов) |

Hylobius abietis (L.) (сем. долгоносики) Cicindela sylvatica L. (сем. жужелицы) |

|

Г-04-2 |

56 |

Усачи (10 видов) Щелкуны (7 видов) |

Hylobius abietis (L.) (сем. долгоносики) Acanthocinus carinulatus (Gebl.) A. griseus (F.) (сем. усачи) |

|

Г-04-3 |

54 |

Щелкуны (10 видов) Жужелицы (8 видов) |

Strophosoma capitatum Steph. (сем. долгоносики) Hylobius abietis (L.) (сем. долгоносики) |

|

К1 |

33 |

Щелкуны (6 видов) Жужелицы (5 видов) Усачи (5 видов) |

Hylastes brunneus Erich. (сем. короеды) Thanasimus formicarius (L.)(сем. Муравьежуки) |

|

Г-06-1 |

43 |

Жужелицы (9 видов) Долгоносики (6 видов) |

Strophosoma capitatum Steph. (сем. долгоносики) Hylobius abietis (L.) (сем. долгоносики) |

|

К2 |

11 |

Стафилиниды (4 вида) |

Notiophilus hypocrita Curt. (сем. жужелицы) |

Уровень видового разнообразия жесткокрылых двухлетней гари выше этих показателей однолетней гари, но ниже трехлетней. На двухлетней гари, где большинство ослабленных пожаром деревьев превратились в сухостой, насекомые осваивали деревья из числа временно ослабленных. Самыми многочисленными видами были Hylobius abietis (L.), (его доля в почвенных ловушках – 52%); усачи Acanthocinus carinulatus (Gebl.) и A. griseus (F.) – по 17% в оконных ловушках. Единичными экземплярами представлены 7 видов. Кроме того, на богатой азотом почве двухлетнего пожарища стали в массе произрастать травянистые растения, что привлекло множество листоедов. Поскольку в большинстве своем они были собраны вручную, а не ловушками, мы не можем объективно оценить их роль в формировании структуры популяции исследуемого участка.

Рис. 1. Относительное сходство комплексов жесткокрылых различных гарей и контрольных участков (по качественным данным)

Рис. 2. Относительное сходство комплексов жесткокрылых различных гарей и контрольных участков (по количественным данным)

Структура населения жуков, пойманных в почвенные ловушки, на трехлетней гари более выровнена, чем на двухлетней (табл.3). Численность большого соснового долгоносика уменьшилась за счет отпада ослабленных деревьев и сокращения их кормовой базы. На двухлетнем пожарище его доля в почвенных сборах составляла 52%, в то время как на трехлетнем – всего 17%.

На третий год исследований в оконных ловушках были обильны всеядные долгоносики Strophosoma capitatum Steph., доля которого составила порядка 30%, что отразилось на показателях видового разнообразия и структуры доминирования населения жесткокрылых, собранных методом оконных ловушек, на трехлетней гари.

Однолетняя гарь 2006 года представляет собой молодой сосново-березовый древостой, по всей видимости, горевший примерно 20 лет назад. Население жесткокрылых этой гари отличается достаточно высоким уровнем видового богатства (было отловлено 43 вида, представленных небольшим количеством экземпляров). Показатели доминирования велики: доля наиболее обильного в почвенных ловушках вида – Hylobius abietis (L.) составляет 33%, в оконных ловушках Strophosoma capitatum Steph. – 48%. 24 вида представлены единичными экземплярами. В целом, структуру населения жуков однолетней гари 2006 года можно назвать разнообразной.

Таблица 3. Показатели видового разнообразия жесткокрылых различных гарей и контрольных участков, собранных методом почвенных ловушек

|

Индексы |

Доминирования Бергера-Паркера (в прямой форме) d |

Разнообразия Шен- |

Вырав-ненности |

Видового богатства |

|

№ гари |

нона H′ |

Шеннона J′ |

Мар-гале-фа |

|

|

D Mg |

||||

|

Г-99-5 |

0,50 |

1,37 |

0,20 |

1,5 |

|

Г-04-1 |

0,87 |

0,12 |

0,004 |

4,16 |

|

Г-04-2 |

0,52 |

1,74 |

0,15 |

2,64 |

|

Г-04-3 |

0,21 |

2,58 |

0,11 |

4,80 |

|

К1 |

0,29 |

2,01 |

0,22 |

3,03 |

|

Г-06-1 |

0,33 |

2,39 |

0,13 |

4,43 |

|

К2 |

0,70 |

0,80 |

0,27 |

0,87 |

Пятилетняя гарь в сосновом древостое с примесью березы характеризуется бедностью фауны, что связано с истощением кормовой базы для большинства видов, обитающих на гарях. Уровень видового разнообразия жесткокрылых пятилетней гари не высок. Всего собрано 16 видов. Массовые виды – Byrrhus pilula L . и Hylobius abietis (L.), составили в сборах 50% и 23% соответственно. 6 видов были редкими.

Контрольный участок 1 был выбран в приспевающем сосновом древостое. Такие сосняки, как правило, характеризуются стабильной по видовому составу и численности фауной жесткокрылых. Структура населения жесткокрылых К1 отличается достаточно высокими показателями разнообразия. Собрано 33 вида. Относительно низкое обилие почвенных видов связано с хорошо развитым напочвенным покровом – лишайники рода Cladina sp. и Cladonia sp. Самые многочисленные в оконных ловушках виды – короед Hylastes brunneus Erich. (19%), питающийся на ослабленных соснах, и му-равьежук Thanasimus formicarius (L.) (18%) – хищник, питающийся личинками короедов. 17 видов являются редкими. Почвенная фауна К1 отличается более выровненной структурой.

Таблица 4. Показатели видового разнообразия жесткокрылых различных гарей и контрольных участков, собранных методом оконных ловушек

|

Индексы № гари |

Доминирования Бергера-Паркера (в прямой форме) d |

Разнообразия Шеннона H′ |

Выравненно-сти Шеннона J′ |

Видового богатства Марга-лефа D Mg |

|

Г-99-5 |

0,32 |

2,03 |

0,20 |

2,80 |

|

Г-04-1 |

0,24 |

3,18 |

0,05 |

9,67 |

|

Г-04-2 |

0,17 |

2,47 |

0,15 |

3,66 |

|

Г-04-3 |

0,29 |

2,81 |

0,08 |

7,30 |

|

К1 |

0,19 |

2,75 |

0,11 |

5,39 |

|

Г-06-1 |

0,48 |

2,33 |

0,08 |

6,00 |

|

К2 |

0,50 |

1,01 |

0,34 |

1,12 |

Контрольный участок 2 – перестойный сосняк лишайниковый расположенный в непосредственной близости от болота. Древостой характеризуется развитым подростом, а также большой захламленностью, наличием ослабленных, сухостойных и валежных деревьев, привлекающих некоторые виды ксилофагов, и под корой которых обитает множество стафилинид. Комплекс жесткокрылых этого участка характеризуется исключительно бедным составом. Всего собрано 12 видов. Большинство видов было собрано вручную. Наиболее многочисленны в оконных ловушках – долгоносик Strophosoma capitatum Steph. (50%), в почвенных – жужелица Notiophilus hypocrita Curt. (70%), характерный для сухих сосняков и песчаных почв вид. В связи с этим показатели доминирования высоки. Уровень видового разнообразия минимален.

Изменение видового состава и численности жуков, обитающих на гарях, обусловлено изменением качества и количества кормовой базы. Отмирание ослабленных деревьев, развитие грибов и миксо-мицетов и бурное произрастание травянистых растений влечет за собой появление жесткокрылых разнообразных трофических групп. Отмечено, что для пожарищ большой площади пик развития насекомых приходится на третий-четвертый год, в то время как на небольших гарях наибольшее обилие насекомых отмечается в первые два года развития сукцессии (Мелехов, 1948; Вакуров, 1975). Интенсивность пожара также оказывает влияние на обилие тех или иных групп жесткокрылых. Гарь 2004 года составляет порядка 800 га по площади. Этот участок леса был пройден огнем достаточно высокой интенсивности, что привело к появлению большого числа ослабленных деревьев, отмерших ко второму году. В связи с этим вполне закономерен всплеск численности некоторых групп жесткокрылых. Гарь 2006 года образовалась в результате пожара меньшей интенсивности, по площади не превышает 200 га. Площадь пятилетней гари 1999 года составляет примерно 250 га. Поэтому однолетняя гарь 2006 года и пятилетняя гарь характеризуются низким числом и обилием видов.

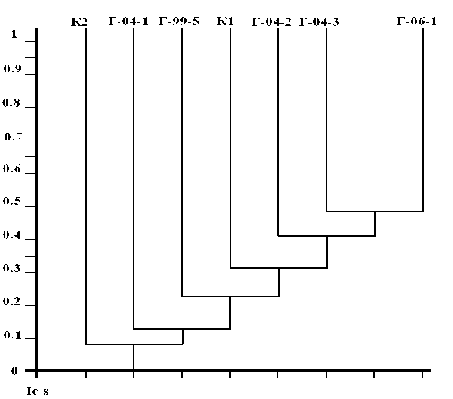

Среди пойманных на гарях жуков было выявлено 17 трофических групп, но наиболее богато представлены 6 групп (рис. 3).

Факультативные сапро-мицетофаги и хищники 11 видов

Рис. 3. Соотношение основных трофических групп жесткокрылых разновозрастных гарей и контрольных участков

Самая многочисленная группа – это хищники (40 видов). К ней относятся жужелицы, стафилини-ды, пестряки, мягкотелки, божьи коровки.

В группе ксилофагов насчитывается 28 видов. Она включает усачей, короедов, златок, капюшон-ников, некоторые виды долгоносиков.

В группу факультативных сапро-мицетофагов и хищников входят жуки, принадлежащие семействам карапузики и блестянки, а также Quedius brevis Erich. из семейства стафилинид и плоскотелка – Pediacus fuscus Er. Всего в этой группе насчитывается 11 видов.

К группе пантофагов относятся щелкуны и долгоносик Strophosoma capitatum Steph. Эта группа объединяет 12 видов.

В группе сапро-ксило-мицетофагов насчитывается 9 видов жесткокрылых: 4 вида усачей, тенелюб Phryganophilus ruficollis (F.), огнецветка Schizotus pectinicornis (L.), чернотелка Upis ceramboides (L.) и короеды Trypodendron signatum (F.) и T. lineatum (Ol.).

Группа мицетофагов включает 6 видов жуков из семейств точильщики, гнилевики, грибовики, скрытники, грибоеды, и чернотелки (по одному виду в каждом семействе).

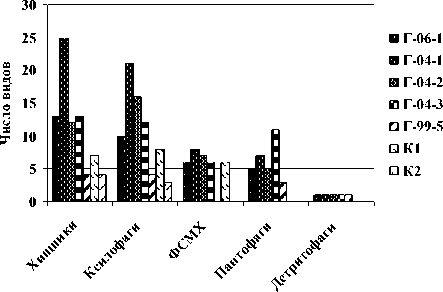

Немаловажным, на наш взгляд, аспектом является изменение численности трофических групп с развитием сукцессии (рис. 4). В целом отметим тенденцию к снижению количества видов в основных трофических группах. Наиболее ярко эта закономерность представлена в группах жуков, обитающих под корой деревьев и мало зависящих от погодных условий. Насекомые-ксилофаги, обитающие в древесине и под корой более тесно связаны с деревом как со средой обитания. Регулирующее действие естественных врагов не оказывает решающего влияния на динамику численности ксилофагов, поскольку успешное развитие последних в первую очередь зависит от наличия благоприятных кормовых объектов (Исаев и др., 1984). Среди остальных групп также наблюдается общее снижение числа видов с развитием сукцессии.

Отдельно хочется отметить группу детритофа-гов, куда относится один единственный вид – это Byrrhus pilula (L), численность его постепенно увеличивалась, что, вероятно, связано с развитием травяного покрова, поскольку пилюльщики питаются перегнивающими остатками травянистых растений.

Рис. 4. Изменение количества видов в трофических группах жесткокрылых в ходе сукцессии: ФСМХ – факультативные сапро-мицетофаги и хищники

По результатам проведенных исследований можно сделать следующие выводы.

-

1. В сосновых гарях было зарегистрировано 130 видов жесткокрылых, принадлежащих 103 родам и 31 семейству. В таксономическом отношении наиболее обширно представлены семейства жужелиц (21 вид), усачей (17), стафилинид (15) и щелкунов (13).

-

2. Уровень сходства комплексов жесткокрылых разновозрастных гарей и контрольных участков по качественным показателям достаточно высок (от 0,15 до 0,71), тогда как по количественным данным он значительно ниже (от 0,03 до 0,45), что объясняется различиями в условиях, в том числе погодных, в тот или иной год исследования, сложившихся на исследуемых участках.

-

3. Самой разнообразной структурой характеризуется население жуков трехлетней гари. На всех исследованных участках отмечаются высокие показатели доминирования, что связано с наличием су-пердоминатных видов на гарях и контрольных участках.

-

4. Среди жуков, обнаруженных на гарях выявлено 17 трофических групп. Наиболее многочисленны хищники (40 видов) и ксилофаги (28 видов). В процессе сукцессии отмечается тенденция как к уменьшению числа видов в трофических группах, так и к общему снижению численности жесткокрылых.

Список литературы Изменение структуры населения жесткокрылых (Insecta, Coleoptera) сосновых гарей с возрастом пожарища

- Вакуров А.Д. Лесные пожары на Севере. М., 1975.100 с.

- Исаев А.С., Хлебопрос Р.Г., Недорезов Л.В. Динамика численности лесных насекомых, Новосибирск. 1984. 223 с.

- Мелехов И.С. Влияние пожаров на лес. М.-Л., 1948. 125 с.

- Мэгарран Э. Экологическое разнообразие и его измерение. М.: 1992. 184с.

- Песенко Ю.А. Принципы и методы количественного анализа в фаунистических исследованиях. М., 1982. 287 с.