Изменение структуры приморских растительных сообществ побережий Белого моря в зависимости от субстрата

Автор: Сергиенко Людмила Александровна, Рохлова Елена Леонидовна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 4 (117), 2011 года.

Бесплатный доступ

Приморская полоса, галофиты, дренаж, толерантность

Короткий адрес: https://sciup.org/14749908

IDR: 14749908

Текст статьи Изменение структуры приморских растительных сообществ побережий Белого моря в зависимости от субстрата

Галофитный флористический комплекс побережий Российской Арктики, существующий в контактной зоне суша - океан и выделенный на основе эколого-ценотического оптимума слагающих его видов [1], [6], [7], [11], находится в сложных абиотических условиях, поскольку направленное развитие физико-географической среды является одним из движущих факторов его эволюции. Исследование взаимосвязей и соотношений между факторами внешней среды и структурной организацией флористического комплекса актуально в целях познания взаимоотношений между популяциями растений и той жизненной обстановкой, на фоне которой они существуют [3], [7], [8], [9].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследования приморской флоры и растительности проводились в июле 2010 года в окрестностях п. Колежмы, Беломорский район, Республика Карелия (устье р. Колежмы, о. Лопский). Описывались типичные для данной местности участки приморской растительности в зоне литорали и супралиторали методом геоботанических профилей [5], [7], [9], [10], заложенных перпендикулярно к берегу моря длиной 25-30 м, с последовательно расположенными пробными площадями размером 1 м2 в естественных контурах с учетом элементов микрорельефа (кочки, скальные выходы, микропонижения), удаления от линии уреза воды (см. рисунок).

Для видов указывалось проективное покрытие (%) по Друде, обилие вида в баллах, фенофазы по В. А. Алехину, высота растений и ярус-ность. Геоботанические профили закладывались на основе отличий экотопов по степени увлажнения (дренаж подстилающего субстрата). Степень дренажа определялась по шкале [б]:

-

1 балл - дренаж неудовлетворительный, застойное переувлажнение сохраняется в течение ряда лет; 2 балла - очень слабый дренаж, местообитания с застойным переувлажнением в течение всего вегетационного периода во влажные годы;

-

3 балла - довольно слабый дренаж, застойное переувлажнение сохраняется значительную часть вегетационного периода; 4 балла - слабый дренаж, застойного переувлажнения нет, наблю -дается периодическое переувлажнение в результате таяния снегов и выпадения дождей, разливов рек и морских приливов.

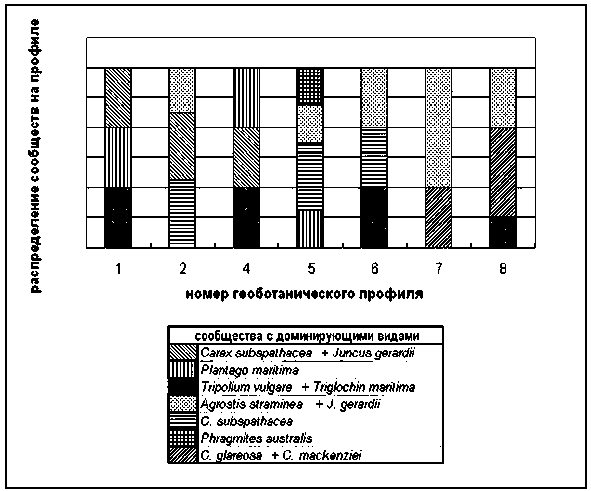

Распределение сообществ с доминирующими видами на геоботанических профилях. 1-8 - геоботанические профили

Характеристика профилей

Первый профиль - основной субстрат - легкий суглинок с гравием, дренаж - 3 балла. Микрорельеф в виде небольших кочек (диаметр -15-20 см). Общее проективное покрытие растительности (ОПП) - 90 %, доминанты (10 - 15 %) -

Plantago schrenkii , P. maritima , Carex subspatha-cea , Triglochin maritima , Glaux maritima , содоминанты (2—5 %) - Tripolium vulgare , Sper-gularia marina . Ближе к лесу и к дороге в понижении отмечены (20—40 %) Alopecurus arundinaceus , Phragmites australis.

Второй профиль — основной субстрат — легкий суглинок с песком, дренаж — 2 балла. Микрорельеф не выражен, на обсыхающих пониженных местах характерен налет зеленой водоросли Enteromorpha sp . ОПП растительности — 80 %, доминанты (20—35 %) — Carex subspathacea , Plantago maritima , Agrostis straminea , Tripolium vulgare , содоминанты (2—5 %) — Atriplex nudicaulis . Ближе к лесу и к дороге отмечены (20—40 %) Juncus gerardii , Festuca rubra.

Третий профиль расположен на перемычке — «томболо», соединяющей о. Лопский с коренным берегом. Основной субстрат — средний суглинок с выпотами солей на поверхности; характерно «растрескивание» верхнего почвенного горизонта. Дренаж — от 1 до 3 баллов. Выражена мозаичность растительного покрова. ОПП — 60 %, доминанты (50—70 %) — Plantago maritima (gr), Carex subspathacea (gr), содоминанты (5— 7 %) — Atriplex nudicaulis , Glaux maritima . Из-за гетерогенности субстрата данные по профилю в анализ не включались.

Четвертый профиль расположен в центре перемычки — «томболо» и представляет собой дно обширной депрессии с выраженным микрорельефом — злаково-осоковые кочки (диаметр — 1— 1,5 м), перемежающиеся «полями» Salicornia eu-ropaea . Основной субстрат — средний суглинок, дренаж — 3 балла. ОПП — 60 % (gr). Доминанты (20—25 %) — Plantago maritima , Agrostis strami-nea , Triglochin maritima , Salicornia europaea , со-доминанты (5—7 %) — Juncus gerardii , Tripolium vulgare , Agrostis stolonifera .

Пятый профиль — на северо-восточной оконечности о. Лопский, в отлив участок превращается в подобие лагуны, отделенной от моря скальными выходами шириной 10 м. Основной субстрат до скалы — средний суглинок, дренаж — 3 балла. ОПП растительности — 80 %, доминанты (40—60 %) — Carex subspathacea , Agrostis stolonifera , содоминанты (10—15 %) — Tripolium vul-gare , Plantago maritima.

Шестой профиль расположен на перемычке — «томболо», ближе к проведенной насыпной дороге. Основной субстрат — средний суглинок с поверхностными трещинами и с выпотами солей, дренаж — от 2 до 4 баллов. ОПП растительности — 40 %, доминанты (25—30 %) — Carex sub-spathacea , Juncus gerardii , содоминанты (5— 7 %) — Trglochin maritima , Spergularia marina .

Седьмой профиль расположен ближе к дороге и коренному берегу. Микрорельеф не выражен. Основной субстрат — средний суглинок с неудовлетворительным дренажем (1 балл). ОПП растительности — 80 %, доминанты (30—40 %) — Eleocharis uniglumis, Juncus gerardii, Bolbochoe-nus maritimus, содоминанты (5—7 %) — Carex glareosa, Triglochin maritimum.

Восьмой профиль расположен на правом заболоченном берегу в устье р. Колежмы. Площадь террасы изрезана неглубокими протоками (глубина — 50—70 см), основной субстрат — средний суглинок, дренаж — 1 балл. ОПП растительности — 80 %, доминанты (10—15 %) — Eleocharis uniglumis , Blysmus rufus , Bulboschoenus maritimus , содоминанты (2—5 %) — Triglochin maritima , Glaux maritima .

РЕЗУЛЬТАТЫ

При сравнении видового состава приморских растительных сообществ различных уровней литорали с использованием кластерного анализа [2], [4], [10] выделились 2 кластера (группы) сообществ, отличающихся по видовому составу. Первый кластер включает сообщества на профилях с номерами 1, 2, 4, 6, второй — 5, 7 и 8, при этом чем меньше рассчитанное расстояние между объектами (профилями), тем более сходный видовой состав они имеют. В первом кластере видовой состав сообществ наиболее сходный, во втором — гетерогенный, значимо отличающийся от первого кластера. Субстрат на профилях 5, 7, 8 представлен средними суглинками с неудовлетворительным дренажем, на профилях 1, 2, 4, 6 — средними и легкими суглинками со слабым и довольно слабым дренажем.

Для анализа зависимости проективного покрытия и обилия приморских видов от субстрата и дренажа были отобраны 7 видов с разной экологической амплитудой, но встреченные на всех профилях: эвгалофиты — Triglochin maritima , Plantago maritima , Tripolium vulgare , Carex sub-spathacea , миогалофиты или виды местной флоры, толерантные к слабому засолению, — Atriplex nudicaulis , Agrostis gigantea , Festuca rubra. Для всех изученных миогалофитов и для двух эвга-лофитов ( C. subspathacea , T. maritima ) зависимость их проективного покрытия от дренажа и от субстрата значима при доверительном интервале 0,05 и достоверности 95 %. Однако для A. gigantea и T maritima на их проективное покрытие в сообществе имеет значимое влияние и удаленность местообитания от линии уреза воды (табл. 1).

При исследовании зависимости обилия вида от дренажа местообитания установлена зависимость с достоверностью 95 % при доверительном интервале (Р-значение) 0,05 для 4 из 7 видов: A. gigantea , A. nudicaulis , C. subspathacea , F. rubra . Однако для миогалофита A. gigantea значимое влияние на обилие вида имеет также удаленность местообитания от линии уреза воды (при достоверности 95 % и доверительном интервале 0,05) (табл. 2).

Таблица 1

Р е з ул ьт ат ы с т ат и с т и ч е с ко г о а н а л и з а з а в и с и м о с т и п р о е кт и в н о г о п о к р ы т и я в и д о в п р и м ор с к и х в ы с ш и х р а с т е н и й о т д р е н аж а м е с т о о б и т а н и я и его удаленности от линии уреза воды

Carex subspathacea

|

Источник вapuaции |

SS |

df |

MS |

F |

P-значение |

F критическое |

|

Дренаж |

3850,667 |

1 |

3850,667 |

5,978522 |

0,026431 |

4,493998 |

|

Удаление от моря |

1659 |

3 |

553 |

0,858585 |

0,482542 |

3,238872 |

|

Взаимодействие |

2662,333 |

3 |

887,4444 |

1,377841 |

0,285453 |

3,238872 |

Atriplex nudicaulis

|

Источник вaриaции |

SS |

df |

MS |

F |

P-значение |

F критическое |

|

Дренаж |

1116,281 |

1 |

1116,281 |

14,64976 |

0,000814 |

4,259677 |

|

Удаление от моря |

537,3438 |

3 |

179,1146 |

2,350649 |

0,097617 |

3,008787 |

|

Взаимодействие |

631,8438 |

3 |

210,6146 |

2,764046 |

0,063923 |

3,008787 |

Festuca rubra

|

Источник вaриaции |

SS |

df |

MS |

F |

P-значение |

F критическое |

|

Дренаж |

1685,083 |

2 |

842,5417 |

4,07025 |

0,044737 |

3,885294 |

|

Удаление от моря |

1027,167 |

3 |

342,3889 |

1,654053 |

0,229374 |

3,490295 |

|

Взаимодействие |

1273,583 |

6 |

212,2639 |

1,025429 |

0,454507 |

2,99612 |

Agrostis gigantea

|

Источник вaриaции |

SS |

df |

MS |

F |

P-значение |

F критическое |

|

Дренаж |

2420,042 |

1 |

2420,042 |

19,60871 |

0,000422 |

4,493998 |

|

Удаление от моря |

2169,792 |

3 |

723,2639 |

5,860342 |

0,006727 |

3,238872 |

|

Взаимодействие |

1824,125 |

3 |

608,0417 |

4,926739 |

0,013039 |

3,238872 |

Triglochin maritima

|

Источник вaриaции |

SS |

df |

MS |

F |

P-значение |

F критическое |

|

Дренаж |

572,5417 |

2 |

286,2708 |

4,528507 |

0,017608 |

3,259446 |

|

Удаление от моря |

564,7292 |

3 |

188,2431 |

2,97781 |

0,04424 |

2,866266 |

|

Взаимодействие |

2017,958 |

6 |

336,3264 |

5,320334 |

0,000515 |

2,363751 |

Примечание. ЅЅ ‒ сумма квадратов (отклонений), df ‒ число степеней свободы, МЅ ‒ математическое ожидание суммы квадратов, усредненная величина соответствующих ЅЅ, F ‒ критерий Фишера эмпирический, Р-значе-ние ‒ доверительный интервал, F критическое ‒ критерий Фишера табличный.

Таблица 2

Р езул ьтаты ст ати стического ан ализ а з ави симо ст и о билия ви до в пр и м ор ских высш и х растений от дренажа местообитания и его удаленности от линии уреза воды

Carex subspathacea

|

Источник вaриaции |

SS |

df |

MS |

F |

P-значение |

F критическое |

|

Дренаж |

8,166667 |

1 |

8,166667 |

5,090909 |

0,038398 |

4,493998 |

|

Удаленность от моря |

1,75 |

3 |

0,583333 |

0,363636 |

0,780142 |

3,238872 |

|

Взаимодействие |

3,75 |

3 |

1,25 |

0,779221 |

0,522637 |

3,238872 |

Atriplex nudicaulis

|

Источник вaриaции |

SS |

df |

MS |

F |

P-значение |

F критическое |

|

Дренаж |

13,78125 |

1 |

13,78125 |

21,68852 |

9,93Е-05 |

4,259677 |

|

Удаленность от моря |

2,9375 |

3 |

0,979167 |

1,540984 |

0,229588 |

3,008787 |

|

Взаимодействие |

3,90625 |

3 |

1,302083 |

2,04918 |

0,133751 |

3,008787 |

Festuca pratensis

|

Источник вaриaции |

SS |

df |

MS |

F |

P-значение |

F критическое |

|

Дренаж |

10,9375 |

2 |

5,46875 |

6,402439 |

0,012819 |

3,885294 |

|

Удаленность от моря |

4,125 |

3 |

1,375 |

1,609756 |

0,238937 |

3,490295 |

|

Взаимодействие |

3,8125 |

6 |

0,635417 |

0,743902 |

0,625351 |

2,99612 |

Agrostis gigantea

|

Источник вaриaции |

SS |

df |

MS |

F |

P-значение |

F критическое |

|

Дренаж |

6,510417 |

1 |

6,510417 |

8,802817 |

0,009084 |

4,493998 |

|

Удаленность от моря |

9,614583 |

3 |

3,204861 |

4,333333 |

0,020433 |

3,238872 |

|

Взаимодействие |

6,197917 |

3 |

2,065972 |

2,793427 |

0,073937 |

3,238872 |

Примечание. Условные обозначения такие же, как в табл. 1.

Таблица 3

Р е з ул ьт ат ы с т ат и с т и ч е с ко г о а н а л и з а з н ач и м о с т и ус и л е н и я в л и я н и я д р е н аж а ме сто о бит ан и я н а пр о екти вн о е по крыт ие в идов при мор ски х высших р а ст ений в зависимости от удаленности местообитания от линии уреза воды

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Установлено, что видовой состав приморских сообществ на побережье Белого моря, обитающих на субстрате с неудовлетворительным дренажем (зарастающие депрессии на перемычках от острова к коренному берегу, илистые осушки в устье реки), статистически значимо отличается от видового состава приморских сообществ, обитающих на субстратах со слабым дренажем (илисто-гравийные и илисто-песчаные берега острова с мористой стороны, задер-

|

Plantago maritima |

||||||

|

Источник вaриaции |

SS |

df |

MS |

F |

P-значение |

F критическое |

|

Дренаж |

3,445313 |

1 |

3,445313 |

2,705521 |

0,11303764 |

4,259677214 |

|

Удаленность от моря |

0,210938 |

3 |

0,070313 |

0,055215 |

0,98251369 |

3,008786572 |

|

Взаимодействие |

24,27344 |

3 |

8,091146 |

6,353783 |

0,00252057 |

3,008786572 |

|

Tripolium vulgare |

||||||

|

Источник вaриaции |

SS |

df |

MS |

F |

P-значение |

F критическое |

|

Дренаж |

6,510417 |

1 |

6,510417 |

8,802817 |

0,00908416 |

4,493998418 |

|

Удаленность от моря |

9,614583 |

3 |

3,204861 |

4,333333 |

0,02043329 |

3,238871522 |

|

Взаимодействие |

6,197917 |

3 |

2,065972 |

2,793427 |

0,07393657 |

3,238871522 |

|

Triglochin maritima |

||||||

|

Источник вaриaции |

SS |

df |

MS |

F |

P-значение |

F критическое |

|

Дренаж |

1,385417 |

2 |

0,692708 |

1,111421 |

0,34011957 |

3,259446306 |

|

Удаленность от моря |

0,890625 |

3 |

0,296875 |

0,476323 |

0,70073291 |

2,866265557 |

|

Взаимодействие |

10,53125 |

6 |

1,755208 |

2,816156 |

0,02373968 |

2,363750958 |

Примечание. Условные обозначения такие же, как в табл. 1.

нованные луговины со злаково-разнотравными сообществами).

-

2. Дренаж местообитания значимо влияет на проективное покрытие видов эвгалофитов как с широкой экологической амплитудой, доминирующих на первичных илистых осушках, - Triglochin maritima , Carex subspathacea , так и содоминирующих в сомкнутых злаково-разнотравных сообществах, - Atriplex nudicaulis. Также значимо влияние дренажа на миогалофитов, выносящих слабое засоление субстрата и содоминирующих в полидоминантных злаковоосоковых сообществах с разнотравьем, - Festuca rubra , Agrostis gigantea . Для 2 видов - эвгалофит Triglochin maritima и миогалофит Agrostis gigan-tea - установлено влияние удаленности местообитания от линии уреза воды на проективное покрытие видов.

-

3. Дренаж местообитания значимо влияет на обилие видов, не являющихся эдификаторами ценозов при зарастании первичных илистых осушек и такырообразных депрессий в пониже-

-

4. Удаленность местообитания от моря значимо и достоверно усиливает влияние дренажа на всех типах местообитаний как на проективное покрытие, так и на обилие видов-эвгалофи-тов Plantago maritima , Triglochin maritima , но для эвгалофита Tripolium vulgare влияние дренажа значимо усиливает только обилие вида, а для миогалофита Agrostis gigantea - только проективное покрытие вида.

ниях, - Atriplex nudicaulis , Carex subspathacea , Festuca rubra , Agrostis gigantea. Все эти виды - только содоминанты в более сомкнутых злаково-осоковых сообществах, за исключением однолетника Atriplex nudicaulis , предпочитающего как штормовые выбросы на осушках, так и слабо сомкнутые злаково-подорожниково-триострен-никовые сообщества. Для миогалофита A. gi-gantea , с небольшим обилием встречающегося в злаково-разнотравных сообществах на более задернованных субстратах, достоверно влияние удаленности местообитания от линии уреза воды на его обилие.

. Т 88. № 2. С . _ _ „ „ „........

Список литературы Изменение структуры приморских растительных сообществ побережий Белого моря в зависимости от субстрата

- Бабина (Заславская) Н. В. Приморская флора западного побережья Белого моря//Ботанический журнал. 2003. Т. 88. № 2. С. 60-74.

- Ивантер Э. В., Коросов А. В. Введение в количественную биологию. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2003. 304 с.

- Камелин Р. В. Лекции по систематике растений. Главы теоретической систематики растений. Барнаул, 2004. 228 с.

- Коросов А. В., Горбач В. В. Компьютерная обработка биологических данных. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2007. 76 с.

- Почвоведение. Ч. 2. Типы почв, их география и использование/Под ред. В. А. Ковды, Б. Г. Розанова. М.: Высш. шк., 1988. 368 с.

- Сергиенко Л. А. Очерк флоры приморской полосы Белого моря//Ботанический журнал. 1983. Т. 68. № 11. С. 1512-1521.

- Сергиенко Л. А. Флора и растительность побережий Арктики и сопредельных территорий. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2008. 225 с.

- Юрцев Б. А. Флора как природная система//Бюллетень МОИП. Отд. биол. 1982. Т. 87. Вып. 4. С. 3-22.

- Юрцев Б. А. Некоторые перспективы развития сравнительной флористики на рубеже XXI века//Проблемы ботаники на рубеже XX-XXI веков: Тез. докл. II (X) съезда РБО. СПб., 1998. Т. 2. С. 184-185.

- Юрцев Б. А., Семкин Б. И. Изучение конкретных и парциальных флор с помощью математических методов//Ботанический журнал. 1980. Т. 65. № 12. С. 1706-1718.

- Chapman V. I. Salt marshes and salt deserts of the world. N. Y., 1960. 392 p.