Изменение структуры темно-серой лесной почвы при воздействии различных систем основной обработки

Автор: Перфильев Н.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Почвоведение

Статья в выпуске: 5, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты влияния длительного воздействия систем основной обработки темно-серой лесной почвы в Северном Зауралье на ее структурно-агрегатный состав, водопроч-ность. Установлены особенности улучшения качественного соотношения агрономически ценной фракции структуры почвы и ее водопрочности при использовании ресурсосберегающих систем обработки в зависимости от удаленности культуры от пара и продолжительности применения.

Система основной обработки, структура почвы, водопрочность, плодородие

Короткий адрес: https://sciup.org/14084276

IDR: 14084276 | УДК: 634.0.114.14:631.51

Текст научной статьи Изменение структуры темно-серой лесной почвы при воздействии различных систем основной обработки

Все варианты изучены по фону внесения минеральных удобрений из расчета N 80 P 80 K 60 кг. д.в. на 1 га севооборотной площади. Весной на всех фонах основной обработки после закрытия влаги и предпосевной обработки культиватором КПС-4,0 проводился посев сеялкой СЗП-3,6 с последующим прикатыванием. Обработка гербицидами общим фоном. Солому возделываемых культур измельчали при уборке и оставляли в поле. В исследованиях использовались общепринятые методики [7].

Структурно-агрегатный состав проводился методом сухого просеивания по Н.И. Савинову, водопроч-ность структуры определялась на приборе И.М. Бакшеева [8].

Наблюдения за структурой почвы, ее водопрочностью по вариантам обработки почвы в полях севооборота показали, что почва опытного участка к периоду посева зерновых обладает структурностью и водо-прочностью структуры, приближающейся к оптимальным параметрам [9, 10].

По результатам сухого просеивания в годы исследований количество пыли, частиц менее 0,25 мм в слое 0–30 см было невелико, оно не превышало на пшенице и ячмене 3,7–5,7 %. При том, что содержание агрономически ценной фракции 0,25–10 мм составляло в годы исследований на пшенице 66,7–70,3 %, на ячмене 55,8–76,3 %, значительное количество в структуре 0–30-сантиметрового слоя почвы занимали агрегаты почвы размером более 10 мм – 25,2–40,0 %, что объясняется большой связностью тяжелосуглинистой почвы участка, большим содержанием в ней физической глины. Исследования показали, что влияние систем обработок на содержание агрономически ценной структуры зависело от места культуры в севообороте – степени удаленности от пара и продолжительности воздействия системы основной обработки.

Так, применение различных систем основной обработки почвы в течение двух ротаций 5-польного севооборота не оказало существенного влияния на содержание макроструктуры – частиц размером более 0,25 мм (табл. 1–2). Однако ресурсосберегающие системы обработки с использованием плуга со стойками СибИМЭ, культиватора КПЭ-3,8, дискования, оказывали более стабильное влияние на улучшение качественного соотношения содержания фракций этой структуры, а именно оказывали положительное влияние на структуру почвы за счет повышения содержания агрономически ценной фракции 0,25–10,0 мм.

Влияние системы обработки в слое почвы 0–30 см было незначительным на пшенице – 2-й культуре по пару, где влияние обработок нивелировалось обработками в пару. В поле же ячменя – 4-й культуре после пара – безотвальная, комбинированная и дифференцированная системы обработки увеличивали содержание агрономически ценной фракции в слое почвы 0–30 см на 4,0–10,9 % (табл. 1), главным образом за счет уменьшения на 3,2–10,9 % содержания комочков величиной более 10 мм. С увеличением продолжительности влияния систем обработки к началу третьей ротации севооборота повышение содержания агрономически ценной (0,25–10,0 мм) фракции в 0–30 см слое почвы составляло по этим обработкам 10,2–20,5 % в основном за счет уменьшения на 9,8–26,8 % содержания комочков величиной более 10 мм (табл. 2).

Улучшение структуры происходило во всех слоях почвы, но более значительные показатели улучшения на 11,4–26,8 % отмечены в слое 20–30 см.

Лучшие показатели содержания агрегатов фракции 0,25–10 мм были по дифференцированной, плоскорезной и поверхностной обработке с коэффициентом структурности 2,56–3,09. Тогда как по отвальной системе коэффициент составлял 1,27.

Результаты мокрого просеивания показали, что содержание водопрочных агрегатов в слое 0–30 см почвы опытного участка близко к оптимальному (70 %) [9, 10]. К завершению первой ротации севооборота содержание водопрочной структуры под посевами пшеницы и ячменя по различным вариантам обработки составляло соответственно 60,3–66,3 и 66,4–76,9 % (табл. 1). К началу третьей ротации севооборота содержание водопрочной структуры составляло 70,2–82,2 % (табл. 2).

Влияние систем основной обработки почвы на содержание водопрочных агрегатов было более значительным, чем на структуру почвы.

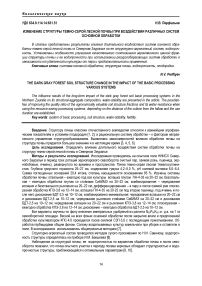

Таблица 1

Структурный состав и количество водопрочных агрегатов 0-30 см слоя почвы в зависимости от систем основной обработки почвы по завершению 1-й ротации севооборота, 1992 г.

|

Система обработки |

Содержание фракций, % |

|||||||

|

Сухое просеивание,мм |

Мокрое просеивание,мм |

|||||||

|

>10 |

10-0,25 |

<0,25 |

Коэф. структурности |

10-0,25 |

10-1 |

1-0,25 |

<0,25 |

|

|

Пшениц |

а |

|||||||

|

Отвальная, ПН-4-35 |

26,9 |

67,9 |

5,2 |

2,11 |

60,3 |

13,1 |

47,2 |

39,7 |

|

Безотвальная, СибИМЭ |

24,0 |

70,3 |

5,7 |

2,37 |

63,2 |

15,7 |

47,5 |

36,8 |

|

Комбинированная |

27,7 |

67,2 |

5,1 |

2,05 |

64,7 |

17,0 |

47,7 |

35,3 |

|

Дифференцированная |

28,9 |

66,7 |

4,4 |

2,00 |

66,3 |

20,0 |

46,3 |

33,6 |

|

Ячмень |

||||||||

|

Отвальная, ПН-4-35 |

36,1 |

59,4 |

4,5 |

1,46 |

66,4 |

12,3 |

54,1 |

33,6 |

|

Безотвальная, СибИМЭ |

32,9 |

63,4 |

3,7 |

1,73 |

71,6 |

17,9 |

53,7 |

28,4 |

|

Комбинированная |

27,5 |

67,7 |

4,8 |

2,09 |

72,0 |

26,7 |

45,3 |

28,0 |

|

Дифференцированная |

25,2 |

70,3 |

4,5 |

2,37 |

76,9 |

26,2 |

50,7 |

23,2 |

Таблица 2

Структурный состав и количество водопрочных агрегатов в поле ячменя по системам обработки почвы в начале 3-й ротации севооборота, 1998 г.

|

Система обработки |

Слой почвы |

Содержание фракций, % |

|||||||

|

Сухое просеивание мм |

Мок |

рое просеивание, мм |

|||||||

|

>10 |

10-0,25 |

<0,25 |

Коэф. структурности |

10-0,25 |

10-1 |

1-0,25 |

<0.25 |

||

|

Отвальная, ПН-4-35 |

0-20 |

36,4 |

58,5 |

5,1 |

1,41 |

76,0 |

29,2 |

46,8 |

24,0 |

|

0-30 |

40,0 |

55,8 |

4,0 |

1,27 |

79,3 |

35,4 |

43,9 |

20,7 |

|

|

Безотвальная, СибИМЭ |

0-20 |

23,8 |

71,3 |

4,9 |

2,48 |

79,4 |

39,0 |

40,4 |

20,6 |

|

0-30 |

30,2 |

66,0 |

3,8 |

1,94 |

80,8 |

35,2 |

45,6 |

19,2 |

|

|

Комбинированная |

0-20 |

25,7 |

68,9 |

5,4 |

2,21 |

69,0 |

18,6 |

50,4 |

31,0 |

|

0-30 |

29,1 |

66,5 |

4,4 |

1,98 |

70,2 |

23,5 |

46,7 |

29,8 |

|

|

Дифференцированная |

0-20 |

18,1 |

75,7 |

6,2 |

3,10 |

73,5 |

32,6 |

40,9 |

26,5 |

|

0-30 |

19,2 |

75,5 |

5,2 |

3,09 |

77,1 |

38,3 |

38,8 |

22,9 |

|

|

Плоскорезная |

0-20 |

19,0 |

75,9 |

5,1 |

3,15 |

81,4 |

40,7 |

40,8 |

18,6 |

|

0-30 |

19,5 |

76,3 |

4,2 |

3,22 |

82,1 |

40,1 |

42,0 |

17,9 |

|

|

Дискование |

0-20 |

20,6 |

73,9 |

5,5 |

2,83 |

81,1 |

47,3 |

33,8 |

18,9 |

|

0-30 |

23,0 |

71,9 |

5,1 |

2,56 |

82,2 |

47,8 |

34,4 |

17,8 |

|

Так же, как и по результатам сухого просеивания, эффективность систем обработки на содержание водопрочных агрегатов размером более 0,25 мм в значительной степени определялась местом культуры в севообороте.

Просеивание почвы в воде показало, что влияние систем обработки почвы было более стабильным и значительным на культуре более удаленной от пара – ячмене. По завершению 1-й ротации севооборота в поле пшеницы количество водопрочной структуры пахотного слоя почвы увеличивалось по безотвальной, дифференцированной и комбинированной обработкам до 6,1 %, в поле ячменя до 10,5 % по сравнению с отвальной системой обработки. Причем эта разница складывалась за счет увеличения содержания наиболее агрономически ценной фракции водопрочной структуры размером 1–10 мм. Данной фракции по энергосберегающим обработкам было больше под пшеницей до 8,8 %, под ячменем до 17,7 %, чем по вспашке (табл. 1).

С увеличением длительности применения различных систем обработки почвы разница по содержанию водопрочных агрегатов в пользу безотвальной, комбинированной и дифференцированной по сравнению с систематической вспашкой увеличивалась. Так, в результате 5-летнего применения энергосберегающих технологий обработки разница в их пользу по сравнению с контролем по водопрочной макроструктуре (агрегаты размером более 0,25 мм) была в поле пшеницы (2,9–6,1 %) и в поле ячменя (5,1–10,5 %), по агрономически ценной фракции (1–10 мм) эта разница была более значительна, соответственно по культурам 2,6–7,0 и 5,6–14,4 % (табл. 1).

В результате 11-летнего применения ресурсосберегающих технологий содержание водопрочной макроструктуры – агрегатов размером 10–0,25 мм – увеличивалось в пахотном слое почвы на 3,3–5,5 %, а содержание агрономически наиболее ценной фракции (1–10 мм) на 9,8–18,1 % (табл. 2).

Увеличение содержания водопрочных агрегатов 0–30 см слоя почвы по энергосберегающим обработкам происходило в основном в слое почвы 0–10 и 20–30 см. Лучшие показатели по водопрочной структуре были по системам обработки при использовании для основной обработки под пшеницу и ячмень орудий ЛП-0,35, КПЭ-3,8 и БДТ-2,5.

Заключение . Применение ресурсосберегающих дифференцированной, плоскорезной, поверхностной систем обработки почвы оказывало положительное влияние на структуру почвы и ее качество. Они способствовали улучшению качественного соотношения содержания фракций в 0–30 см слое почвы, увеличивая содержание агрономически ценной фракции 0,25–10 мм до 10,2–20,5 % за счет уменьшения на 9,8–26,8 % содержания комочков более 10 мм.

Увеличивая содержание водопрочной макроструктуры 0,25–10 мм на 3,3–5,5 %, системы способствовали повышению содержания агрономически наиболее ценной фракции (1–10 мм) на 9,8–18,1 %.

Эффективность влияния ресурсосберегающих систем обработки на структурное состояние почвы повышается по мере удаления полей сельскохозяйственных культур от пара и с увеличением длительности их применения.

Список литературы Изменение структуры темно-серой лесной почвы при воздействии различных систем основной обработки

- Вильямс В.Р. Почвоведение. Земледелие с основами почвоведения. -М.: Гос. изд-во с.-х. лит-ры, 1949. -471 с.

- Докучаев В.В. Избранные сочинения. -М.: Сельхозгиз, 1954. -680 с.

- Холмов В.Г. Минимальная обработка и плодородие почвы//Земледелие. -1986. -№ 4. -С. 29-31.

- Абрамов Н.В. Совершенствование основных элементов систем земледелия в лесостепи Западной Сибири: автореф. дис.. д-ра с.-х. наук. -Омск, 1992. -32 с.

- Власенко А.Н. Научные основы минимализации основной обработки почвы в лесостепи Западной Сибири. -Новосибирск, 1994. -С. 48-49.

- Гармашев В.М., Турусов В.И., Гаврилова С.А. Изменение свойств чернозема обыкновенного при различных способах основной обработки//Земледелие. -2014. -№ 6. -С. 17-19.

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. -М.: Колос, 1979. -415 с.

- Доспехов Б.А., Васильев И.П., Туликов А.М. Практикум по земледелию. -М.: Колос, 1977. -366 с.

- Долгов С.И. Агрофизические методы исследования почв. -М.: Наука, 1966. -547 с.

- Трушин В.Ф. Интенсивное земледелие Среднего Урала. -Свердловск, 1990. -245 с.