Изменение свойств мезотрофной торфяной почвы в зернопропашном севообороте под влиянием удобрений и извести

Автор: Лыткин И.И.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 70, 2012 года.

Бесплатный доступ

Проведена оценка изменения свойств осушенных мезотрофных торфяных почв под влиянием NPK, навоза, меди и извести в многолетнем полевом опыте с культурами овса и картофеля. Известкование кислых мезотрофных торфяных почв на фоне внесения NPK увеличивает валовые запасы Ca в почве, снижает гидролитическую кислотность, содержание обменных форм Al 3+ и Н +, подвижных форм Р и К (последние в большей степени сказываются на плодородии почв при дозах извести свыше 0,50 гидролитической кислотности ).

Торфяные почвы, удобрения, свойства, показатели плодородия, возделываемые культуры

Короткий адрес: https://sciup.org/14313564

IDR: 14313564 | УДК: 631.615

Текст научной статьи Изменение свойств мезотрофной торфяной почвы в зернопропашном севообороте под влиянием удобрений и извести

Торфяные почвы обогащены перегноем, азотом, менее плотны, чем минеральные почвы, их легко обрабатывать и, благодаря этому, на них с меньшими затратами можно получать высокие урожаи сельскохозяйственных культур. В условиях, благоприятных нормальному протеканию биохимических процессов, мелиорированные торфяные почвы в Нечерноземной зоне России в среднем обеспечивают на 15-25% больший урожай сельскохозяйственных культур, чем на самых плодородных минеральных почвах в этой зоне (Скрынникова, 1961; Кулаковская, 1990).

Среди торфяных почв, эутрофные - наиболее плодородные и пригодны для выращивания различных сельскохозяйственных культур. Однако возделывание пропашных культуры приводит к

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2012. Вып. 70 сильной биохимической сработке торфа. Наибольшие деградаци-онные процессы при выращивании овощных культур и монокультур зерновых с ухудшением качества продукции происходят на торфяных почвах переходного и верхового типов. При выращивании овощей и картофеля, ежегодные потери органического вещества торфа могут достигать 9-19 т/га, как следствие происходит уменьшение их потенциального плодородия (Бамбалов, 1984). Природное многообразие торфяных почв (Тюремнов, 1949), резкое различие агрохимических характеристик требуют строго дифференцированного подхода к их использованию в сельском хозяйстве. Торфяные почвы, формирующиеся на мезотрофных и олиготрофных торфяниках, особенно нуждаются в мелиорации, известковании, внесении макро- и микроудобрений, необходимых для сбалансированного питания растений.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Среди вновь осваиваемых в сельскохозяйственном производстве торфяных массивов для исследования выбрана наиболее характерная слаборазвитая торфяная почва переходного болота Макеевский мыс (Спас-Клепиковский район, Рязанской области, объект «Прирезка», почва агроторфяная мезотрофная типичная среднемощная, разр. И). Исходная характеристика почвы приведена в табл. 1 и 2. Первоначально объект был мелиорирован в 1978 г. сетью открытых каналов, расположенных на расстоянии 180-200 м друг от друга, однако из-за повышенной кислотности почв массив до 1982 г. не осваивался. Участок вновь зарос вторичной растительностью, где преобладали небольшие березы, щавелек, горец и грубые злаки. На части торфяного массива в 1982 г. сотрудниками Мещерского филиала ВНИИГиМ заложен опыт по окультуриванию и сельскохозяйственному освоению мезотрофной торфяной почвы.

Было заложено 16 опытных делянок с культурами картофеля (сорт Детскосельский) и овса (сорт Горизонт). Повторность опыта - трехкратная, с размещением делянок по методу рендомизации (Доспехов, 1968). Из общей схемы опыта исследовались следующие варианты: 1) контроль; 2) фон - N30-60P60K150-180; 3) фон + 0,25 Нг СаСО3; 4) фон + 0,25 Нг СаСОз + 7,5 кг/га меди; 5) фон +

Таблица 1. Исходная характеристика мезотрофной торфяной почвы

(разр. 11)

|

Глубина, |

Вид торфа |

Степень |

Зольность |

W,7o от су- |

Плотность |

Ж м3/сут |

pH |

н„ мг-экв |

|

|

СМ |

раз- |

хой |

с ложе- |

100 г |

|||||

|

ложе- |

навес- |

НИЯ, |

|||||||

|

НИЯ |

КН |

г/см3 |

|||||||

|

7 |

вод- |

соле- |

|||||||

|

ный |

ВОЙ |

||||||||

|

3-20 |

Пушицевосфагновоосоковый |

30 |

12,6 |

207,1 |

0,187 |

1,13 |

3,39 |

2,89 |

126,0 |

|

20-40 |

Осоковый |

35 |

2,0 |

472,1 |

0,141 |

0,35 |

3,43 |

3,10 |

78,6 |

|

40-60 |

Осоково-шейхцерие-вый |

30 |

3,0 |

591,2 |

0,133 |

0,18 |

3,87 |

3,52 |

36,6 |

|

80-90 |

Древесноосоковый |

35 |

3,7 |

742,9 |

0,124 |

0,05 |

5,10 |

4,10 |

42,1 |

Примечание. W - влажность, Кф - коэффициент фильтрации, Нг - гидро литическая кислотность.

Таблица 2. Валовой состав агроторфяной мезотрофной почвы (разр. 11), % от сухой навески ____________________________________

|

Глубина, см |

SiO2 |

R2O3 |

Ге2О3 |

А12О3 |

Р2О5 |

СаО |

MgO |

МпО |

К2О |

SO3 |

|

0-20 |

0,51 |

1,20 |

0,61 |

0,04 |

0,55 |

0,66 |

0,28 |

0,003 |

0,34 |

0,75 |

|

21-40 |

2,10 |

1,80 |

0,97 |

0,19 |

0,64 |

0,63 |

0,28 |

0,003 |

0,41 |

0,70 |

|

41-65 |

0,43 |

2,35 |

1,81 |

0,04 |

0,50 |

0,99 |

0,18 |

0,007 |

0,31 |

0,70 |

|

70-80 |

0,79 |

3,74 |

3,11 |

0,08 |

0,55 |

1,60 |

0,32 |

0,020 |

0,31 |

0,83 |

|

100-120 |

73,02 |

21,57 |

8,63 |

12,31 |

0,63 |

1,98 |

1,67 |

0,070 |

1,33 |

1,00 |

|

130-140 |

87,62 |

— |

3,20 |

6,61 |

— |

0,57 |

0,77 |

0,040 |

1,48 |

— |

Примечание. Прочерк - нет данных.

+ 0,25 Нг СаСОз + 20 т/га навоза. Из минеральных удобрений в опытных условиях применяли твердые соли КС1, NH4NO3, Са(Н2РО4)2 • Н2О, из микроудобрений вносили медь в форме CUSO4 • 5 Н2О из расчета 30 кг/га. Макроудобрения вносили ежегодно под предпосевную обработку, медь - перед закладкой опытов в 1982 г. и по истечении пяти лет. Органические удобрения в дозе 20 т/га и известь были внесены однократно, при закладке 58

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2012. Вып. 70 опыта. Дозы извести рассчитывались, исходя из значений гидролитической кислотности (Нг) (1 Нг соответствовала дозе извести 18,8 т/га). Урожаи клубней картофеля, зерна и соломы овса сотрудники Мещерского филиала ВНИИГиМ учитывали ежегодно и представляли по каждому варианту как среднее из трех повторений.

На мелкоделяночных опытных участках исследовали пахотный горизонт (0-23 см) под возделываемыми культурами. При определении степени минерализации органического вещества торфяных почв в процессе их сельскохозяйственного освоения, использовали метод частично изолированных проб (Бамбалов, 1984). Разница в массе, заложенного в почву и извлеченного после опыта органического вещества, выраженная в процентах от исходной навески, является мерой его потерь в данном слое почвы.

В лабораторных условиях определяли видовой состав и степень разложения торфа микроскопическим методом (Лиштван, 1975), Са и Mg - комплексонометрическим титрованием; валовые (и растворимые) формы К, Са, Mg, Р, Si, S, Cl, Al, Fe, Mn, Zn, Си, Ni - методами атомно-абсорбционной и плазменно-эмиссионной спектроскопии, а также рентгенфлуоресцентным энергодисперсным методом; гидролитическую кислотность - по Каппену, pH водной и солевой вытяжек - ионометрическим методом; нитраты - ионометрически и колориметрическим методом с дисульфофеноловой кислотой; подвижные формы элементов питания -обычными агрохимическими методами (Методические указания по анализу торфа, 1968; Агрохимические методы исследования почв, 1975; Большаков, 1980). Физические свойства торфяных почв определяли по методикам, приведенным в работе Вадюни-ной, Корчагиной (1973); зольность торфа определяли сжиганием его в муфельной печи при температуре 525±25°С (ГОСТ 277-84-88).

Для выявления «чистой» роли удобрений и извести в изменении свойств кислой торфяной почвы (без учета влияния произрастающих культур) в лабораторных условиях был поставлен модельный опыт, имитирующий полевой эксперимент. Для этого, в сосуды Вагнера была помещена исследуемая торфяная почва контрольного варианта. Всего исследовано 36 сосудов с нативной почвой. По вариантам опыта образцы почвы тщательно переме- шивались с известью и минеральными удобрениями. Почва сосудов была доведена до единой влажности и выдержана в течение 20 суток для установления равновесия по значениям pH и активности Са2+ в системе почва-мелиорант (удобрения)-почвенный раствор. После установления равновесия из каждого сосуда одновременно отбирали по два почвенных образца: на химический и ионометрический виды анализов. Валовое содержание Са в почве определяли рентгенфлуоресцентным методом, pH (in situ) - ионометрическим экспресс-методом, поглощенные Са и К - по Шолленберге-ру, подвижные Р2О5 и К2О - по Кирсанову (Агрохимические методы..., 1975). В результате исследований планировалось получить показатели взаимодействия на свойства торфяной почвы как компонентов удобрений и извести, так и сочетаний видов удобрений с дозами извести. В чистом эксперименте легче учесть факторы, определяющие взаимовлияние (взаимодействие) компонентов удобрений и извести с ионным составом почвы, а при наличии произрастающих культур - с корневыми выделениями растений.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Наиболее типичное формирование торфяной залежи мезо-трофного типа (разр. И) на начальном этапе происходило по низинному типу, затем, переходному и, наконец, по верховому. Поэтому нижние горизонты этой торфяной почвы наиболее обогащены всеми минеральными компонентами. С особенностями генезиса почв связаны как накопление в нижних горизонтах профиля кальция, магния, калия (и других элементов питания растений), так и соединений железа и алюминия. В то же время в профиле типичных низинных торфяных почв накопление Fe и А1 в процессе сельскохозяйственного освоения происходит в самых верхних горизонтах (Скрынникова, 1961).

В табл. 3 приведены данные валового анализа химических элементов пахотного слоя мезотрофной торфяной почвы в разных условиях опыта с удобрениями по истечении шестилетнего срока сельскохозяйственного освоения и использования торфяного массива под культурами овса и картофеля и по сравнению с исходными значениями.

Таблица 3. Валовое содержание химических элементов в исходной почве и гор. А пах агроторфяной мезотрофной почвы (средние значения из трех определений, макроэлементы, %, микроэлементы, мг/кг)

|

Элемент |

Исход-ная почва |

Вариант опыта |

||||

|

контроль |

фон |

фон + СаСОз 0,25 Нг |

фон + СаСОз 0,25 Нг + навоз |

фон + СаСОз 0,25 Нг + Си |

||

|

N |

2,20 |

1,90 |

2,10 |

Не опр. |

||

|

Са |

0,47 |

0,49 |

0,53 |

0,79 |

0,88 |

0,89 |

|

Mg |

0,17 |

0,17 |

0,16 |

0,20 |

0,31 |

0,24 |

|

К |

0,14 |

0,17 |

0,21 |

0,22 |

0,21 |

0,20 |

|

Р |

0,12 |

0,14 |

0,16 |

0,17 |

0,17 |

0,16 |

|

Si |

0,24 |

0,86 |

0,71 |

0,81 |

1,05 |

0,82 |

|

Al |

0,01 |

0,04 |

0,03 |

0,04 |

0,17 |

0,04 |

|

S |

0,30 |

0,28 |

0,29 |

0,33 |

0,29 |

0,28 |

|

Cl |

0,03 |

0,03 |

0,05 |

0,06 |

0,04 |

0,05 |

|

Fe |

0,21 |

0,36 |

0,32 |

0,39 |

0,36 |

0,35 |

|

Mn |

24,0 |

42,0 |

62,2 |

42,7 |

35,8 |

46,8 |

|

Ni |

8,0 |

2,9 |

3,4 |

5,3 |

7,4 |

3,1 |

|

Cu |

4,6 |

5,7 |

15,3 |

15,2 |

14,0 |

24,7 |

|

Zn |

10,7 |

32,2 |

21,8 |

29,5 |

21,7 |

24,3 |

Следует отметить, что только возделывание сельскохозяйственных культур (без внесения удобрений и извести) приводит к существенным изменениям в химическом составе почвы. В почве контрольного варианта, где не вносили удобрения, уменьшилось содержание валовых запасов N, S, Ni (за счет биологического и геохимического выноса), но произошло увеличение содержания других макро- и микроэлементов. На наш взгляд, последние изменения связаны с биохимической сработкой торфа, увеличением зольности и снижением доли органического вещества в его составе (в среднем от 91 до 79%), а также с возможной биологической аккумуляцией ряда элементов из более обогащенных нижележащих слоев почвенного профиля. Ежегодные потери органического вещества, определенные в пахотном слое мезотрофной торфяной почвы, достигали 2,3-5,7% (эксперимент по определению степени минерализации торфа проводился на протяжении трех лет в четырехкратной повторности). Таким образом, за первые три года ос-

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2012. Вып. 70 воения торфяного массива, общие потери торфа в пахотном горизонте составляли от 30 до 75 т/га. В результате биохимической сработки торфа за годы освоения торфяного массива, высвободилось 660-1650 кг/га N, 51-90 кг/га Р, 42-105 кг/га К, 9-23 кг/га С1 и 141-354 кг/га Са.

Значительный разброс в результатах по сработке торфа связан с неоднородностью ботанического состава торфов, входящих в пахотный слой, и с разными темпами минерализации растений-торфообразователей. Например, осоки с большей скоростью подвергались разложению, чем сфагновые мхи, входящие в состав пахотного горизонта торфяной почвы. Выращивание картофеля и овса (на контрольных вариантах овес во всех случаях погибал к средине вегетационного периода) способствовало повышению содержания поглощенного кальция в почве. Увеличение содержания кальция в пахотном горизонте контрольного участка связано не только с биохимической сработкой торфа, но и с его биогенной аккумуляцией корнями растений из нижележащих горизонтов почвенного профиля, значительно обогащенных кальцием.

Внесение удобрений способствовало увеличению содержания в почве фосфора, калия, азота, а также кальция, марганца и меди. В процессе освоения мезотрофной торфяной почвы при выращивании картофеля и овса и под влиянием внесенных удобрений значительные изменились физико-химические свойства пахотного горизонта почвы. При этом в почве контроля уменьшилось количество подвижных форм калия, фосфора и магния. В то же время в варианте с NPK ежегодное внесение удобрений привело к увеличению содержания подвижных форм калия и фосфора, а также кальция по сравнению с естественным контролем в начале эксперимента и с экспериментальным контролем в процессе освоения торфяного массива при отсутствии удобрений. Под влиянием удобрений в пахотном слое почвы значительно сократилось количество обменных форм водорода и алюминия. В табл. 4 отражена динамика изменения физико-химических показателей пахотного слоя торфяной почвы в период с начала сельскохозяйственных освоения торфяного массива и на шестой год его освоения при внесении удобрений и извести. Как следует из данных таблицы, в результате многолетнего сельскохозяйственных освоения торфяной почвы в вариантах опыта фон + СаСО3 0,25 Нг, фон + СаСОз 0,25 Нг + навоз, фон + СаСО3 0,25 Нг + Си в наибольшей степени уменьшилась гидролитическая кислотность, снизилось содержание обменных форм А13+ и Н+, подвижных форм калия и возросло количество поглощенных Са2+ и Mg2+, подвижных форм фосфора и азота в форме N-NO3. Увеличенение содержания подвижных форм калия в почве явилось результатом его потребления культурами овса и картофеля на этих вариантах опыта и значительным обеднением почвы элементом при его отчуждении с урожаями (Лыткин, 2000).

Таблица 4. Физико-химические свойства почвы исходного состояния и гор. А пах агроторфяной мезотрофной почвы в опытах с удобрениями и известью на шестой год освоения массива в зернопропашном севооборо- те (средние значения из трех определений) _____________________________

|

Свойство |

Исход-ные значения |

Вариант опыта |

||||

|

контроль |

фон |

фон + СаСОз 0,25 Нг |

фон + СаСОз 0,25 Нг + навоз |

фон + СаСОз 0,25 Нг.+ Си |

||

|

pH солевой |

03,0 |

03,0 |

03,2 |

03,6 |

03,7 |

03,4 |

|

Кислотность, мг-экв/100 г: гидролитическая; |

126,0 |

90,9 |

90,9 |

75,0 |

78,0 |

54,0 |

|

обменная по Соколову А13+ |

07,1 |

03,9 |

03,0 |

1,6 |

01,3 |

01,0 |

|

Н+ |

01,4 |

01,4 |

01,3 |

0,7 |

00,5 |

00,6 |

|

Поглощенные основания, мг-экв/100 г: Са2+ |

02,7 |

06,7 |

06,8 |

16,4 |

12,7 |

07,7 |

|

Mg2+ |

00,7 |

00,7 |

00,6 |

01,7 |

01,3 |

00,7 |

|

Подвижные формы, мг/100 г: К,О |

37,2 |

18,1 |

54,2 |

36,5 |

38,1 |

33,1 |

|

Р2О5 |

08,1 |

07,1 |

18,5 |

30,8 |

33,0 |

20,2 |

|

N-NO3 |

02,0 |

10,0 |

07,8 |

09,4 |

11,9 |

10,3 |

Внесение только NPK способствовало повышению значений pH солевой вытяжки, количества подвижных форм К, Р, поглощенного Са. При этом в почве снизилась обменная кислотность, обусловленная А13+ и Н+, и количество поглощенного Mg. Следует отметить, что с внесением NPK в качестве примеси с двойным суперфосфатом (в его составе содержится от 9 до 16% Са) в почву поступал Са, в то время как восполнения биологического выноса из почвы Mg не происходило. Внесение извести и навоза в еще большей степени улучшало свойства мезотрофной торфяной почвы в процессе ее сельскохозяйственного освоения.

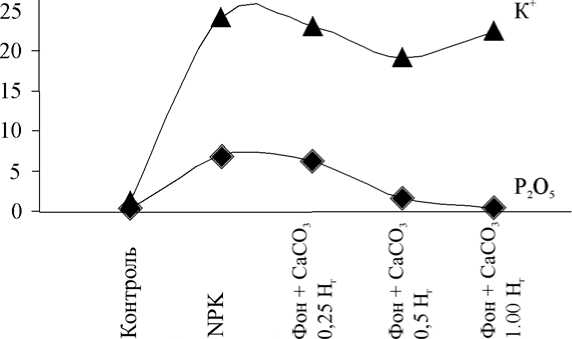

В то же время под влиянием доз извести в почве происходит снижение количества поглощенного (и подвижного) калия, гидролитической кислотности, а также подвижных форм К2О и Р2О5, (табл. 5) и водорастворимых форм (рисунок). Внесение в почву N30P60K180 и различных доз извести приводит к увеличению валового содержания кальция. Валовые количества Са в вариантах опыта четко отражают результаты известкования. С увеличением доз извести изменяется актуальная кислотность почвы с 3,91 до 5,87 ед. pH (in situ). Снижаются при этом и величины гидролитической кислотности, достигая наименьших значений при максимальных дозах извести. В то же время при внесении извести в дозах свыше 0,50 Нг почти не происходит увеличения количества поглощенного Са в почве. Его прирост резко уменьшается с увеличением pH среды (в диапазоне 4,5-5,9). При достижении значений pH = 4,71 в раствор переходит 89-94% всего подвижного Са2+.

Дозы извести сказываются и на количестве поглощенного калия, определяемого вытяжке по Шолленбергеру. Максимальное содержание поглощенного калия отмечено при дозах извести от 0,25 до 0,75 Нг. Подвижные формы калия, определенные в вытяжке по Кирсанову, указывают на его максимальную подвижность при внесении СаСОз в дозах 0-0,50 Нг. В целом, подвижность калия в кислой мезотрофной торфяной почве снижается при ее известковании высокими дозами, что связано с действием кальция, как коагулятора диспергированных частиц торфа и изменением кислотно-основного равновесия в почве, что могло способствовать

Таблица 5. Влияние доз извести и NPK на химические и физико-химические показатели плодородия мезотрофных торфяных почв (среднее из п = 3; 2010 г.)

Содержание Р2О5 и К+ в опытах с NPK и известью.

увеличению сорбции калия почвой. Поведение фосфора аналогично калию. Для него отмечена максимальная подвижность при дозах извести равных 0,25-0,50 Нг.

Внесение удобрении и извести в исходную почву сказалось на количественном содержании водорастворимых форм калия и фосфора. Отмечено снижение содержания калия и, особенно, фосфора в водной вытяжке с увеличением доз СаСОз (от 0,25 до 1,00 Нг) на фоне внесения NPK.

ВЫВОДЫ

-

1. В результате внесения удобрений и известкования изменяется реакция среды почвы, ее пищевой (и водно-воздушный) режим. Мезотрофные торфяные почвы обогащаются химическими элементами, входящими в состав удобрений и извести, и в то же время обедняются теми элементами питания растений, которые использовались растениями на формирование урожая, а также были вынесены почвенно-грунтовыми водами за пределы почвенного профиля с геохимическим стоком при высокой биохимической сработке торфа под зернопропашными культурами.

-

2. Известкование - необходимый мелиоративный прием при освоении и сельскохозяйственных использовании почти всех торфяных почв, обладающих повышенной гидролитической кислотностью, содержащих обменные А13+ и Н+ в почвенно-поглощающем комплексе. Однако дозы вносимой извести должны быть низкими (0,25-0,50 Нг), что позволит уменьшить ее негативное влияние на доступность элементов питания для растений.

-

3. С вовлечением мезотрофных торфяных почв в сельскохозяйственное производство, внесением удобрений и извести под зернопропашные культуры создаются условия для высокой биохимической сработки торфа и высвобождения многих химических элементов из почвы за пределы почвенного профиля.

CHANGING PROPERTIES OF THE MESOTROPHIC PEAT SOIL IN GRAIN-ROW CROP ROTATION UNDER

THE INFLUENCE OF FERTILIZERS AND LIME

1.1. Lytkin

Список литературы Изменение свойств мезотрофной торфяной почвы в зернопропашном севообороте под влиянием удобрений и извести

- Агрохимические методы исследования почв. М.: Наука, 1975. 656 с.

- Бамбалов Н.Н. Баланс органического вещества торфяных почв и методы его изучения. Мн.: Наука и техника, 1984. 175 с.

- Большаков В.А., Тонконогова Р.Н. Анализ растительных образцов рентгенфлуоресцентным энергодисперсным методом//Бюл. Почв. ин-та им. В.В. Докучаева. 1980. Вып. 23. С. 27-34.

- Вадюнина А.Ф., Корчагина З.А. Методы исследования физических свойств почв и грунтов. М.: Высшая школа, 1973. 399 с.

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: Колос, 1968. 336 с.

- Кулаковская Т.Н. Оптимизация агрохимической системы почвенного питания растений. М.: Агропромиздат, 1990.220 с.

- Лиштван И.И., Король Н.Т. Основные свойства торфа и методы их определения. Мн.: Наука и техника, 1975. 318 с.

- Лыткин И.И., Гребенников А.М. Влияние известкования слаборазвитой торфяной почвы на урожай картофеля при применении хлорсодержащих удобрений//Агрохимия. 2000. № 1. C. 30-36.

- Методические указания по анализу торфа и торфяных удобрений. Л.: ВНИИТП, 1968. 76 с.

- Почвы. Метод определения зольности торфяных и оторфованных горизонтов почв. ГОСТ 277-84-88.6 с.

- Скрынникова И.Н. Почвенные процессы в окультуренных торфяных почвах. М.: Изд-во АН СССР, 1961. 248 с.

- Тюремнов С.Н. Торфяные месторождения и их разведка. М.-Л.: ГЭИ, 1949. 464 с.