Изменение видового состава залежного участка под влиянием севооборота в условиях юго-запада Среднерусской возвышенности

Автор: Зеленкова В.Н., Тохтарь В.К., Третьяков М.Ю.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 5-5 (92), 2024 года.

Бесплатный доступ

Приводятся данные флористического исследования видового состава залежного участка на территории Белгородской области при культивировании Zea mays и Sorghum halepense. Выявлен перечень исчезнувших видов, а также видов, появившихся в связи с культивированием с.-х. культур. Проведена оценка изменения соотношения флороценотипов по В.В. Алехину и происхождению. Выделены 18 видов растений, сохраняющих свое присутствие в течение всего периода исследования.

Залежная растительность, агроэкотоп, флороценотип, юго-запад среднерусской возвышенности

Короткий адрес: https://sciup.org/170205720

IDR: 170205720 | DOI: 10.24412/2500-1000-2024-5-5-84-88

Текст научной статьи Изменение видового состава залежного участка под влиянием севооборота в условиях юго-запада Среднерусской возвышенности

Накопившиеся к настоящему времени сведения о динамических процессах, протекающих в экосистемах различных типов, в том числе в агрофитоценозах, свидетельствуют о глубокой трансформации их структурно-функциональной организации экосистем [1-4]. Стирание природных барьеров, расширение транспортной инфраструктуры и интенсификация торговых связей между странами способствует массовой широкомасштабной миграции чужеродных видов в агроэкотопы [3].

Высокая динамика изменения видового состава, обусловленная инвазионным компонентом флоры, определяет необходимость проведения работ по регулярному мониторингу и инвентаризации агрофитоценозов в регионе. Именно региональные исследования становятся основой для обобщения данных и выявления фундаментальных закономерностей [5].

Залежная растительность представляет собой антропогенно трансформированный флороценотип. Растительность залежей в процессе своего развития проходит ряд последовательных стадий с преобладанием следующих типов: бурьянистые, корневищные, рыхлокустовые и плотнокустовые. Последние развиваются достаточно продолжительное время до 10 и более лет [6] и составляют определенные этапы в филоценогенезе этих типов агроэкотопов.

В связи с этим особый интерес представляет изучение культурфитоценозов, в которых в течение пусть и непродолжительного периода времени происходил процесс демутации, а затем возобновилось культивирование сельскохозяйственных культур.

Целью настоящего исследования было проследить изменения видового состава залежного участка на территории Белгородской области при культивировании Zea mays и Sorghum halepense .

Флористические исследования проводились на участке в период с 2018-2022 гг.

Названия видов приводятся по сводке П.Ф. Маевского [7]. Отнесение видов к разным флороценотипам приводится согласно подходам В.В. Алехина (1940) [8] и результатам исследования авторов. Они разделены на следующие группы:

-

- Деревья и кустарники ( ДиК );

-

- Растения (травянистые) лесов и кустарников (лесные растения) ( ЛР );

-

- Растения северных склонов, степных западин и дна логов (луговые и болотные растения) ( РСС );

-

- Растения степного плато, южных склонов и дерезняков (степные и меловые растения) ( РСП );

-

- Сорные растения ( СР) .

Анализ растений по происхождению проводился с использованием различных флористических сводок и данных по флорам различных территорий [9-13].

Участок (с.ш. 50.594492 в.д. 36.529572) включал следующие типы агроэкотопов: залежный участок (3 года) (ЗУ), Zea mays (Zm) и Sorghum halepense (Sh).

Первые два года в состав выявленных видов растений входило 87 видов, он не изменялся в этот период времени. На третий год исследования на участке не был обнаружен Salvia pratensis, а общее количество отмеченных видов несколько сократилось до 86. На четвертый год при высеве Zea mays на этой территории произошло уменьшение видового разнообразия: общее количество отмеченных видов составило 25. Из них 5 были новыми, ранее не отмечавшимися в течение предыдущих трех лет исследования: Crepis rhocadifolia, Amaranthus retroflexus, Cyclachaena xanthiifolia, Erigeron canadensis, Malva pusila. Виды, сохранившие свое присутствие в посеве Zea mays: Achillea millefolium, Ambrosia artemisiifolia, Artemisia absinthium, Artemisia vulgaris, Atriplex tatarica, Calamagrostis epigejos, Carduus acanthoides, Chenopodium album, Cichorium intybus, Cirsium sitozum, Cuscuta campestris, Daucus carota, Erigeron annuus, Euphorbia vergata, Falcaria vulgaris, Medicago sativa, Setaria glauca, Taraxacum officinale, Tripleurospermum inodorum, Xanthium albinum. Одновременно с этим на изучаемом участке исчезло 67 видов: Acer negundo, Acer tataricum, Achillea nobilis, Anisantha tectorum, Arctium lappa, Arenaria serpyllifolia, Artemisia annua, Atriplex ob-longifolia, Avena fatua, Bidens frondosa, Bromopsis riparia, Bromus inermis, Buglos-soides arvensis, Bunias orientalis, Capsella bursa-pastoris, Consolida regalis, Convolvulus arvensis, Coronilla varia, Cynoglossum officinale, Dactylis glomerata, Descurainia sophia, Elytrigia repens, Epilobium tetragonum, Festuca rubra, Gaillardia gran-diflora, Galium humifusum, Geum urbanum, Helianthus annuus, Hieracium virosum, Hypericum perforatum, Kochia scoparia, Lactu-ca tatarica, Lappula squarrosa, Lathyrus tu-berosus, Lavatera thuringiaca, Leonurus quinquelobatus, Leucanthemum vulgare, Li-naria vulgaris, Lolium multiflorum, Lotus corniculatus, Melilotus albus, Melilotus officinalis, Microthlaspi perfoliatum, Myosotis arvensis, Panicum miliaceum, Phleum pratense, Pilosela officinarum, Plantago media, Poa angustifolia, Polygonum aviculare, Potentilla argentea, Prunus spinosa, Reseda lutea, Salvia pratensis, Senecio grandidenta-tus, Silena vulgaris, Solidago canadensis, Sonchus arvensis, Tanacetum vulgare, Tragopogon major, Trifolium pratense, Tussi-lago farfara, Ulmus laevis, Verbascum lych-nitis, Vicia angustifolia, Vicia cracca, Viola arvensis.

Видовое разнообразие изученного участка увеличилось в посевах Sorghum halepense по отношению к предыдущей культуре. Здесь было зарегистрировано 58 видов. Из них 18 видов отсутствовали в посевах Zea mays , хотя ранее отмечались на залежном участке: Arctium lappa, Arenaria serpyllifolia, Avena fatua, Bromus inermis, Buglossoides arvensis, Capsella bursa-pastoris, Consolida regalis, Convolvulus arvensis, Elytrigia repens, Hypericum perforatum, Lathyrus tuberosus, Lotus corniculatus, Melilotus albus, Polygonum aviculare, Silena vulgaris, Vicia angustifolia, Vicia cracca, Calamagrostis epigejos.

С другой стороны, в этих условиях появились 18, ранее не зарегистрированных видов, которые не отмечались в предыдущие годы исследования. По-видимому, они были занесены с посевной культурой:

Echinochloa grusgalli, Helianthus annuus, Anchusa arvensis, Atriplex sagitata, Chondrilla jncea, Echium vilgare, Eriochloa villosa, Erysimum cheiranthoides, Lactuca seriola, Lepidium densiflorum, Papaver dubium, Rumex crispus, Senaria viridis, Silene alba, Sinapis arvensis, Solanum nigrum, Sonchus asper, Sonchus olereceus .

Среди исследуемых видов лишь 4 вида остались на изученном участке после высева Zea mays : Crepis rhocadifolia,

Amaranthus retroflexus, Cyclachaena xanthiifolia, Erigeron canadensis. Два вида не были обнаружены: Achillea millefolium и Atriplex tatarica .

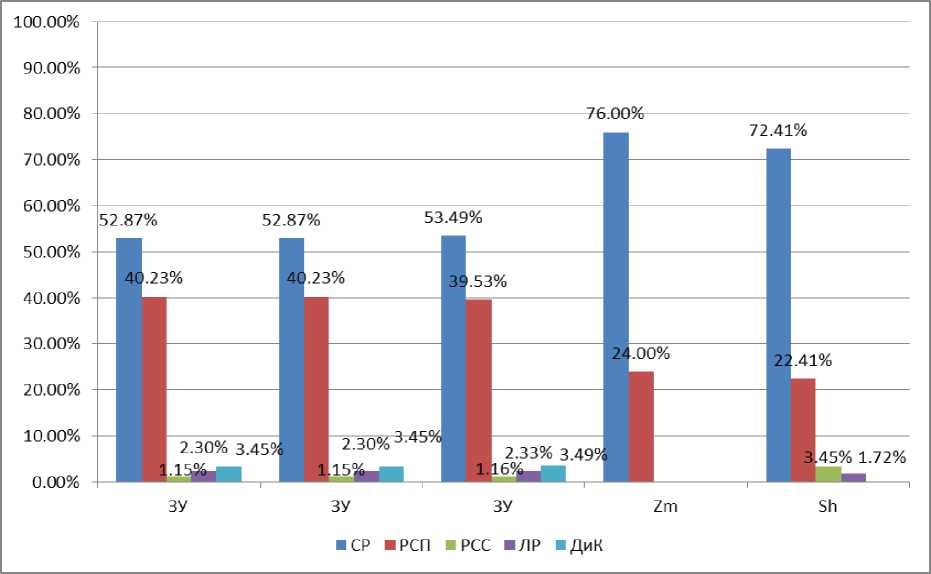

Динамика изменения экологических групп растений согласно В.В. Алехину позволяет оценить степень влияния культуры, а также используемой агротехнологии на формирование состава экологических групп (рис. 1).

Рис. 1. Динамика изменения состава флороценотипов по В.В. Алехину за 5-летний период на модельном залежном участке

Залежный участок в течение трех лет характеризовался стабильным соотношением флороценотипов. На четвертый год исследования участок был распахан и засеян Zea mays , что отразилось на соотношении экологических групп: полностью исчезли РСС, ЛР и ДиК , при этом доля РСП уменьшилась на 15,53%, а СР увеличилась на 22,51% относительно предыдущего года. Такие изменения обусловлены тем, что большинство растений, относящихся к флороценотипу СР , как правило, предпочитают нарушенные местообитания.

Высев на пятый год наблюдений на поле Sorghum halepense привел к увеличению в два раза растений РСС относительно за- лежного участка. При этом группы растений относящихся к флороценотипам СР и РСП уменьшили свое присутствие в посевах относительно агроэкотопа с Zea mays на 3,59% и 1,59% соответственно. Растения флороценотипа ЛР, не встреченные в посевах Zea mays появляются в посевах Sorghum halepense однако их на 0,61% процент меньше чем было отмечено ранее на залежном участке.

Оценка изменения изучаемых видовых списков по происхождению позволяет оценить расселение, изменчивость и скорость микроэволюционных процессов, происходящих в результате хозяйственной деятельности человека (табл. 1).

Таблица 1

|

Агро-экотоп |

Регионы происхождения растений |

|||||

|

Азия |

Европа |

Кавказ |

Культурного происхождения |

Северная Америка |

Средиземноморско-ирано-туранские |

|

|

ЗУ |

5.75% |

79.31% |

2.30% |

0.00% |

9.20% |

3.45% |

|

ЗУ |

5.75% |

79.31% |

2.30% |

0.00% |

9.20% |

3.45% |

|

ЗУ |

5.81% |

79.07% |

2.33% |

0.00% |

9.30% |

3.49% |

|

Zm |

0.00% |

68.00% |

4.00% |

0.00% |

24.00% |

4.00% |

|

Sh |

5.17% |

77.59% |

1.72% |

1.72% |

13.79% |

0.00% |

Из представленных в таблице данных свое присутствие в агрофитоценозах по- следует, что высев на исследуемом участке Zea mays существенно меняет соотношение видов по происхождению, увеличивая количество североамериканских на 14,70%, уменьшая процент европейских на 11,07% и полное исчезновение азиатских. Высев Sorghum halepense, в посевах которого гербициды используются не так интенсивно, возвращает соотношение ведущих по происхождению видов к характерному для залежного участка. Однако, при этом полностью исчезают виды средизем-номорско-ирано-туранского происхождения (Anisantha tectorum, Medicago sativa, Reseda lutea), но появляется культигенный вид: Solanum nigrum.

Таким образом пятилетние наблюдения на исследуемом участке позволили выявить 18 видов растений, сохраняющих стоянно, вне зависимости от того какая культура культивируется или каким образом используется антропогенно трансформируемый участок: Ambrosia artemisiifolia, Artemisia absinthium, Artemisia vulgaris, Carduus acanthoides, Chenopodium album, Cichorium intybus, Cirsium sitocum, Cuscuta campestris, Daucus carota, Erigeron annuus, Euphorbia vergata, Falcaria vulgaris, Fallo-pia convolvulus, Setaria glauca, Stachis annua, Taraxacum officinale, Tripleurosper-mum inodorum, Xanthium albinum. Изменение соотношений флороценотипов по В.В. Алехину и происхождению отражает комплексный характер развития растительного покрова на залежном участке во времени при смене севооборотов и влия- нии на состав растительности демутаци-онных процессов.

Список литературы Изменение видового состава залежного участка под влиянием севооборота в условиях юго-запада Среднерусской возвышенности

- Формирование агроэкосистем и становление сообществ вредных видов биотрофов / В.А. Павлюшин, Н.А. Вилкова, Г.И. Сухорученко, Л.И. Нефедова // Вестник защиты растений. - 2016. - № 2(88). - С. 5-15.

- Бурда Р.И. Антропогенная трансофрмапция флоры. - Киев: Наукова думка, 1991. -168 с.

- Протопопова, В.В. Синантропная флора Украины и пути ее развития. - Киев, 1991. -202 с.

- Тохтарь, В.К. Флоры техногенных экотопов и их развитие (на примере юго-востока Украины): Дис... д-ра биол. Наук: 03.00.05 / Донецкий ботанический сад НАН Украины. -Донецк, 2005 - 506 с.

- Черная книга флоры Белгородской области: монография / Тохтарь В.К., Решетникова Н.М., Курской А.Ю. и др. - Белгород: ИД «БелГУ» НИУ «БелГУ», 2023. - 252 с.

- Дубровский, Н.Г. Классификация и особенности демутации залежной растительности Центральной Тувы / Н. Г. Дубровский, А. В. Ооржак, Б. Ц. Б. Намзалов // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. - 2009. - № 2. - С. 307-322.

- Маевский П.Ф. Флора средней полосы европейской части России. - М.: Тов-во науч. изд. КМК, 2014. - 635 с.

- Алехина В.В. Флора Центрально-черноземного заповедника // Тр. Центр.-Черноземн. заповедника. - 1940. - Т. I. - С. 8-144.

- Ареалы лекарственных и родственных им растений СССР. 2-е изд. - Л., 1990. - 222 с.

- Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР. - М., 1980. - 340 с.

- Флора северо-востока европейской части СССР как ботанико-географическая система // АН СССР. Коми филиал. Науч. докл. - Сыктывкар, 1987. - Вып. 166. - 20 с.

- Hulten E. The amphi-atlantic plants and their phytogeographical connections. - Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1958. - 340 p.

- Hulten E. Flora of Alaska and neighboring territories. - Stanford: Stanford Univ. press, 1968. - 1008 p.