Изменение водных экосистем под влиянием строительства и эксплуатации газопровода «Бованенково-Ухта» (бассейн реки Кара, Полярный Урал и Большеземельская тундра)

Автор: Тикушева Л.Н., Стенина А.С., Патова Е.Н.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 2 (22), 2015 года.

Бесплатный доступ

Представлены данные о состоянии водотоков бассейна р. Кара в зоне воздействия трассы газопровода. Для оценки влияния производственных объектов на водные экосистемы использованы данные о химическом составе вод, донных отложений и доминирующих видах водорослей. Показаны особенности изменения разнообразия и структуры альгоценозов в водотоках под влиянием загрязняющих веществ. Установлена существенная перестройка водных экосистем в природных комплексах Полярного Урала и Большеземельской тундры.

Водные экосистемы, бассейн р.кара, большеземельская тундра, полярный урал, воздействие газопровода

Короткий адрес: https://sciup.org/14992748

IDR: 14992748 | УДК: 574

Текст научной статьи Изменение водных экосистем под влиянием строительства и эксплуатации газопровода «Бованенково-Ухта» (бассейн реки Кара, Полярный Урал и Большеземельская тундра)

Экосистемы Крайнего Севера характеризуются уязвимостью и длительностью восстановления после их трансформации в результате хозяйственной или иной деятельности, формированием вторичных природных комплексов с измененными биологическим разнообразием и структурой. Разведка, добыча и транспортировка нефти и газа связаны с сильнейшими антропогенными нагрузками на все компоненты окружающей среды. Активное освоение углеводородов в арктической зоне, увеличение объемов их добычи в последние десятилетия привели к изменениям природных ландшафтов на больших площадях, трансформа-ции экосистем, ухудшению условий традиционного природопользования.

Исследования водных экосистем Полярного Урала и прилегающей территории Большеземель-ской тундры становятся актуальными в связи с серьезными нарушениями природных комплексов в результате строительства и эксплуатации газопровода «Бованенково–Ухта», являющегося частью магистрального газопровода «Ямал–Центр», и транспортных путей по его обслуживанию, пересекающих все основные водотоки и водосборы в бассейне р.Кара. Строительство дорог вдоль Уральского хребта сопровождается интенсивной пылевой нагрузкой на все компоненты среды, также увеличивается рекреационное воздействие на экосистемы. В связи с запуском в действие крупных компрессорных станций газопровода «Бованенко-во–Ухта» серьезнейшей проблемой становится загрязнение окружающей среды техногенными выбросами, прежде всего, тяжелыми металлами, соединениями азота, углерода и серы. Данные виды воздействий оказывают существенное влияние на все компоненты окружающей среды как на локальном, так и на региональном и глобальном уровнях [1, 2]. При этом планомерного изучения изменений, происходящих в природных комплексах под влиянием этих объектов, не проводится в связи с удаленностью и труднодоступностью региона. Остается мало исследованной значительная часть фоновых территорий, сведения о которых представлены в комплексных работах по географии, гидрологии водных объектов [3–6], биоразнообразию водных и наземных экосистем Полярного Урала [1, 7]. С применением методов математического моделирования выполнена прогнозная оценка воздействия эмиссий магистрального трубопровода «Ямал-Центр» на окружающую среду [8, 9]. Получены также первые сведения о влиянии объектов газопровода на водные и наземные экосистемы Полярного Урала по результатам полевых исследований [10].

Для сохранения уникальных природных комплексов при интенсивном освоении природных ресурсов района, в соответствии с принципами устойчивого развития, требуется исследование условий среды, факторов антропогенного воздействия, выявление адаптивных механизмов и опреде- ление на их основе степени допустимой хозяйственной деятельности на данной территории.

Цель работы – оценка состояния водотоков бассейна р.Кара (Полярный Урал и северо-восточная часть Большеземельской тундры) в зоне влияния магистрального газопровода «Бованенко-во–Ухта» на основе анализа химического состава поверхностных природных вод, донных отложений и альгологических данных.

Материалы и методы

Отбор проб воды, донных отложений и водорослей фитопланктона и перифитона проведен Е.Н.Патовой в июле 2013 г. общепринятыми методами [11] при выполнении программы УрО РАН «Арктика» (№ 12-4-7-004-АРКТИКА). Все реки исследованы в местах их пересечения газопроводом (проложен по дну водного объекта), в непосредственной близости от которого проходит грунтовая автомобильная дорога с забетонированными мостовыми переходами через реки. Пробы природной поверхностной воды, донных отложений и водорослей отобраны на расстоянии 500 м от дороги, на условно чистом участке выше по течению – станция 1 (ст. 1) и загрязненном ниже по течению реки – станция 2 (ст. 2).

Водоросли из отделов Chlorophyta, Chryso-phyta, Cyanophyta, Dinophyta и Xanthophyta определены Л.Н. Тикушевой и Е.Н. Патовой в фиксированных пробах, Bacillariophyta – А.С. Стениной в постоянных препаратах с использованием современных определителей. Экологические характеристики водорослей приводятся по литературным данным [12]. Обследованы р. Кара и ее притоки Большая Лядгей-Яха, Нярма-Яха в зоне воздействия трассы газопровода. Качество водной среды определено с использованием индикаторной группы диатомовых водорослей, чувствительных к различным изменениям экологических условий. Индекс сапробности воды рассчитан по Пантле-Букку в модификации Сладечека: S = ∑ hs / ∑ h, где S – индекс сапробности, s – сапробная валентность видов, h – показатель встречаемости по девятибалльной шкале [13].

В целом оценка состояния водных экосистем проведена на основе данных химического анализа воды, донных отложений (выполнен в аккредитованной лаборатории «Экоаналит» Института биологии Коми НЦ УрО РАН) и индексов сапробности для диатомовых водорослей.

Результаты и обсуждение

Антропогенное влияние испытывают наземные и водные экосистемы в местах прохождения линейных сооружений инфраструктуры газопровода. Ореолы пылевых загрязнений от газопровода четко регистрируются в настоящее время по материалам космической съемки и достигают десятков километров [10]. Основные гидрохимические показатели – содержание азота, фосфора, pH, пер- манганатной окисляемости, химического потребления кислорода, мутности и цветности – находились на уровне, характерном для данного района [6].

Отмечено загрязнение вод и донных отложений нефтепродуктами, цинком, медью и другими тяжелыми металлами в результате аэротехноген-ного воздействия автомобильной дороги и смыва поллютантов с загрязненной территории.

Содержание нефтепродуктов в воде на фоновых участках не определено, на импактных отмечено на уровне 0,005 мг/дм3, исключение составляет р. Нярма-Яха, где концентрация на ст. 2 равна 0,022 мкг/дм3. Количество цинка во всех исследованных пробах воды – менее 2,5 мг/дм3. При этом химический анализ донных отложений позволяет сделать вывод о накоплении поллютантов в зоне воздействия автомобильных дорог. На импактной станции р. Кара массовая доля цинка в донных отложениях составила 1800 мг/кг, р. Большая Лядгей-Яха – 190 мг/кг (на фоновых участках этих рек – 34 и 40 мг/кг соответственно, что сопоставимо со средним значением других проб – 31,6 мг/кг). Максимальное содержание свинца определено в пробе донных отложений р. Нярма-Яха в зоне воздействия дороги – 47 мг/кг, в остальных пробах среднее значение составило 3,16 мг/кг. Наибольшие концентрации кадмия в донных отложениях отмечены на импактной станции р. Нярма-Яха (0,9 мг/кг), в других водных объектах его содержание находилось на уровне 0,21–0,6 мг/кг. Во всех исследованных пробах воды массовая доля свинца составила менее 2 мкг/дм3, кадмия – менее 0,2 мкг/дм3. Концентрация меди в пробах воды оказалась менее 1,0 мкг/дм3. При этом результаты анализа химического состава донных отложений показывают увеличение содержания меди в исследованных водотоках в зоне антропогенного воздействия (импактные станции). Так, в пробах донных отложений р. Нярма-Яха концентрация меди на ст. 1 составила 8,1 мг/кг, на ст. 2 – 250 мг/кг, что во много раз превышает фоновые значения. В зоне антропогенного воздействия р. Большая Лядгей-Яха выявлено увеличение концентрации марганца (1,7 мкг/дм3 – на ст. 1; 6,2 мкг/дм3 – на ст. 2) и алюминия в воде (менее 2,5 и 13 мкг/дм3 соответственно). Также наблюдается изменение содержания алюминия в р. Кара (менее 6,8 и 17 мкг/дм3 соответственно). Исследованные нами водные объекты в зоне антропогенного воздействия газопровода имеют признаки загрязнения ртутью. Наибольший показатель в донных отложениях отмечен на им-пактной станции р. Нярма-Яха (52 мкг/кг), в остальных реках – на уровне 6,0–23 мкг/кг, при этом во всех пробах воды содержание ртути было менее 0,01 мкг/дм3. В зоне антропогенного воздействия в донных отложениях наблюдается увеличение концентрации мышьяка: в водотоках она выше на импактных станциях, чем на фоновых (в р. Нярма-Яха – соответственно 9 мг/кг и 4,7, р. Большая Лядгей-Яха – 4,5 мг/кг и 3,7, в р. Кара – 4,8 мг/кг и 3,9).

Полученные нами данные подтверждают прогноз других исследователей, осуществленный с применением методов экологического моделирования, о достижении критических нагрузок к 2010–2015 гг. в результате загрязнения, а также проявлении аддитивных синергетических эффектов уже на начальных стадиях работы магистрального газопровода «Ямал–Центр» [9]. Это может привести к локальному превышению установленных величин критических нагрузок (по содержанию соединений азота и тяжелых металлов) и усилению процессов подкисления и/или эвтрофирования наземных и пресноводных экосистем. Также следует учитывать, что для низкоминерализованных вод, к которым относятся воды Полярного Урала, проникающая способность и токсичное действие металлов многократно усиливаются [14].

Гидрохимические параметры определяют состав и структуру альгоценозов.

Река Кара . На фоновом участке на ст. 1 водоросли в эпилитоне развиты обильно и представлены 72 видами с разновидностями и формами. Сообщества обрастаний слагаются в основном видами, характерными как для олиготрофных, так и ме-зотрофных и эвтрофных вод. Преобладает среди них галофильный, алкалифильный альфамезоса-проб Melosira varians Ag., характерный для слабощелочных вод с повышенным содержанием электролитов и легко окисляемых органических веществ. Часто встречается циркумнейтральный бе-тамезосапроб Fragilaria capucina Desm., индифферентный по отношению к содержанию солей в воде. Первый вид характерен для водотоков с эвтрофными условиями. Среди других групп водорослей доминируют олиго-альфамезосапроб Ulothrix zonata (Weber et Mohr) Kütz., бетамезосапроб Nostoc caeruleum Lyngb. Из индикаторных видов отмечены: альфа-бетамезосапроб Closterium leib-leinii Kütz., бетамезосапробы Hyaloraphidium contor-tum Pasch. et Korsh., Monoraphidium arcuatum (Korsh.), Phormidium autumnale Gom. et Hindák.

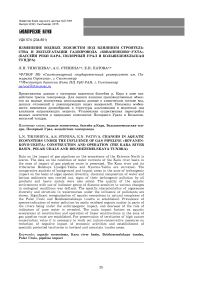

На импактном участке разнообразие водорослей увеличивается (рис. 1), здесь найден 81 вид с внутривидовыми таксонами. Явление возрастания биоразнообразия установлено при небольшом поступлении эвтрофирующих веществ как одно из направлений трансформации экосистем [12]. В число ведущих видов на этом участке, кроме выше указанного представителя рода Fragilaria, входят

Рис. 1. Распределение видового разнообразия водорослей на фоновых и импактных участках в исследованных водотоках.

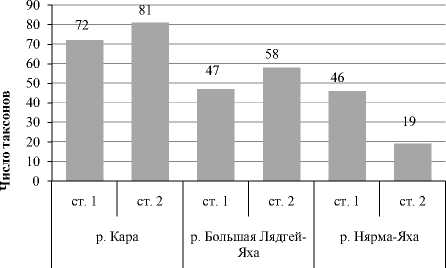

алкалифильные диатомеи, предпочитающие слабощелочную среду и среднюю степень минерализации – бетамезосапробы Cocconeis placentula Ehr. и Ulnaria ulna (Nitzsch) Comp., встречающиеся чаще в слабозагрязненных органическими веществами водах. Среди других групп водорослей доминируют Anabaena cylindrospora Tschernov, бетамезо-олигосапроб A. inaequalis Born. et Flah., обитающий в чистых водоемах, A. hieronymii Lemm., бетамезо-сапроб Nostoc caeruleum . Указанные виды способны вызывать «цветение» воды. Из индикаторных видов также часто встречаются бетамезоса-пробы Monoraphidium arcuatum , Scenedesmus qua-dricauda (Turpin) Bréb., S. lefevrei Deflandre, Mo-noraphidium griffithii (Berkeley) Komárková-Legne-rová, альфа-бетамезосапробы Closterium acerosum Ehr., Monoraphidium minutum (Näg.) Komárková-Legnerová, ксено-олигосапроб Audouinella chaly-baea (Roth) Bory de Saint-Vincent, редкий в районе вид, характерный для проточных вод, богатых кислородом и углекислотой. Индикаторы в разной степени загрязненных вод (альфамезосапробы, альфа-бетамезосапробы, бетамезосапробы) образуют на обоих участках реки более половины состава (рис. 2). При этом доля их на втором участке увеличивается, а доля индикаторов чистых вод (олигосапробов, ксено-олигосапробов) уменьшается.

Рис. 2. Соотношение индикаторных групп водорослей на фоновых и импактных участках рек:

a – альфамезосапробы, а-b – альфа-бетамезосапро-бы, b – бетамезосапробы, o – олигосапробы, о-а – олиго-альфамезосапробы, о-b – олиго-бетамезаса-пробы, х-о – ксено-олигосапробы.

Река Большая Лядгей-Яха. На фоновом участке найдено 47 таксонов, в основе состава – виды, характерные для вод с различными трофическими условиями. Наиболее часто встречается диатомея, индифферентная к содержанию солей в воде, циркумнейтральный бетамезосапроб En-cyonema minutum (Hilse) Mann. Он хорошо развивается в олиготрофных и эвтрофных водах при близкой к нейтральной реакции среды. Среди других групп водорослей доминируют олигосапроб Tetraspora cylindrica (Wahl.) C.Ag., обитающий в незагрязненных холодных водах с большим количеством растворенного в воде кислорода, бета-мезосапроб Nostoc caeruleum , из индикаторов – бетамезосапроб Anabaena oscillarioides Bory ex Born. et Flah. f. oscillarioides .

На участке реки ниже моста выявлено 58 видов водорослей. Ведущий комплекс дополняет алкалифильный бета-альфамезосапроб Fragilaria vaucheriae (Kütz.) Peters., предпочитающий среднюю степень минерализации и условия от олиготрофных до эвтрофных с повышенным содержанием органических веществ. Кроме диатомовых водорослей доминируют олиго-альфамезосапроб Scenedesmus acutiformis Schröder, субдоминанты – бетамезосапробы Nostoc caeruleum , Scenedesmus quadricauda , Monoraphidium arcuatum . Также отмечены бетамезосапробы: M. griffithii , Anabaena os-cillarioides f. oscillarioides . Изменение разнообразия водорослей в этой реке происходит так же, как в р.Кара. Однако в соотношении сапробиологических групп наблюдается лишь уменьшение значения видов-индикаторов чистых вод (рис. 2).

Река Нярма-Яха . На контрольном участке наблюдалось обилие водорослей, но в основном за счет немногих представителей (46 таксонов). Преобладал среди диатомовых донный вид Nitzschia palea (Kütz.) W. Sm., предпочитающий среднюю степень солености вод и близкую к нейтральной реакцию водной среды. Он характерен для мезо-трофных и даже гиперэвтрофных вод и является альфамезо-полисапробом, индикатором значительного загрязнения водоемов легко окисляемыми органическими веществами. Массовое развитие этого вида указывает на загрязненность первой станции этого водотока. Вместе с тем, среди других групп водорослей доминируют, как и в реке Большая Лядгей-Яха, олигосапроб Tetraspora cylindrica , а также Chaetophora elegans (Roth) C.Ag., олиго-альфамезосапроб Ulothrix zonata , бетамезосапроб Anabaena oscillarioides f. oscillarioides и субдоминант – альфа-бетамезосапроб Closterium leibleinii . Кроме того, отмечены бетамезосапробы: Phormidium fa-vosum Gom. ex Gom., Scenedesmus quadricauda .

Река ниже моста загрязнена органическими веществами. Об этом свидетельствуют очень бедный состав (19 таксонов) и низкое обилие водорослей, обычно характерных обитателей водотоков. Ни один из видов не развивается в заметном количестве. Несколько выделяются среди остальных три вида: Fragilaria vaucheriae (Kütz.) Peters. , Encyonema minutum и алкалибионт Gomphoneis olivaceum (Horn.) Brèb.

Среди других групп водорослей доминирует Phormidium favosum , в массе представлены олиго-сапроб Tetraspora cylindrica и ксено-олигосапроб Audouinella chalybaea . Из индикаторных видов отмечены также олигосапроб Calothrix parietina Thu-ret., альфа-бетамезосапробы Closterium leibleinii , Ulothrix zonata , Scenedesmus acutiformis .

Основу водорослевого комплекса на обоих участках слагают индикаторы разной степени загрязненности вод. Однако пропорции индикаторных видов на фоновой и импактной станциях здесь противоположные в отличие от предыдущих рек (рис. 2). Различия по соотношению основных сапробных групп между двумя участками обусловлены особенностями рельефа. Фоновый участок расположен вблизи горного массива, который яв- ляется барьером для пылевых эмиссий, в результате чего здесь происходит накопление загрязняющих веществ. По мере удаления от этого участка концентрация их снижается, что отражается в показателях химического состава вод и донных отложений, а также в соотношении индикаторных видов (рис. 2). Однако общая обедненность видового состава (рис. 1), преобладание Nitzschia palea и развитие отдельных видов цианопрокариот указывают на заметное нарушение экосистемы не только на импактном участке, но и в целом реки.

Рассчитанные индексы сапробности для диатомовых водорослей соответствуют III классу качества воды, или бетамезосапробной зоне с умеренным загрязнением легко окисляемыми органическими веществами. Для пар участков рек (фоновый и импактный) индексы составляют следующие величины: Кара 1,85–1,89, Большая Ляд-гей-Яха 1,88–1,90, Нярма-Яха 2,02–2,03.

Заключение

Несмотря на то, что строительство газопровода «Бованенково–Ухта» было начато сравнительно недавно (в декабре 2008 г.), в настоящее время наблюдается существенная перестройка водных и наземных экосистем в природных комплексах Большеземельской тундры и Полярного Урала. Основными факторами воздействия являются пылевое загрязнение [15], строительство и эксплуатация компрессорных станций и линейных сооружений в зоне газопровода. Отмечено загрязнение нефтепродуктами, ртутью и тяжелыми металлами. Альгоценозы перестраиваются при увеличении минерализации, эвторофировании водотоков, аккумулировании поллютантов донными отложениями. Происходит изменение видового разнообразия, таксономической и экологической структуры сообществ водорослей. В связи с этим необходима разработка мер по снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности и выделению особо охраняемых участков в равнинных и горных тундрах района с целью сохранения территорий высокой природоохранной ценности.

Исследования выполнены при поддержке гранта Русского географического общества «Организация комплексной экспедиции на Полярный Урал для выделения в российской Арктике территорий высокой природоохранной ценности», а также проекта УрО РАН Фундаментальные исследования «Арктика» № 12-4-7-004-АРКТИКА.

Список литературы Изменение водных экосистем под влиянием строительства и эксплуатации газопровода «Бованенково-Ухта» (бассейн реки Кара, Полярный Урал и Большеземельская тундра)

- Богданов В.Д., Богданова Е.Н., Гаврилов А.Л. и др. Биоресурсы водных экосистем Полярного Урала. Екатеринбург: УрО РАН, 2004. 167 с.

- Самсонов Р.О., Башкин В.Н., Казак А.С., Горлов Д.В. Оценка экологического риска в зонах воздействия магистральных газопроводов//Проблемы анализа риска. 2006. № 3 (http://www.dex.ru/riskjournal/2006/2006_3_ 3/238-249.pdf)

- Голдина Л.П. География озер Большеземельской тундры. Л.: Наука, 1972. 102 с.

- Кеммерих А.О. Гидрография Северного, Приполярного и Полярного Урала. М.: Изд-во АН СССР, 1961. 134 с.

- Миронова Н.Я., Покровская Т.Н. Лимнологическая характеристика некоторых озер Полярного Урала//Накопление веществ в озерах. М.: Наука, 1964. С. 102-133.

- Хохлова Л.Г. Гидрохимическая изученность поверхностных вод Большеземельской тундры//Тр. Коми науч. центра УрО РАН. №170. 2002. С. 5-14.

- Биоразнообразие экосистем Полярного Урала/Отв. ред. М.В. Гецен. Сыктывкар, 2007. 252 с.

- Башкин В.Н., Казак А.С., Сафонов В.С. Оценка экологического риска в зоне воздействия магистрального газопровода Ямал-Центр//Охрана окружающей среды в нефтегазовом комплексе. 2006. № 3. С. 9-14.

- Казак А.С. Оценка воздействия эмиссий магистральных газопроводов на экологическое состояние окружающей среды: Автореф. дис. … докт. техн. наук. М., 2002. 27 с.

- Влияние строительства газопровода «Бованенково-Ухта» на прилегающие экосистемы Большеземельской тундры и Полярного Урала/Е.Н. Патова, Е.Е. Кулюгина, В.В. Елсаков, А.С. Стенина, О.А. Лоскутова, М.Д. Сивков, Л.Н. Тикушева//Освоение Севера и проблемы природовосстановления: Докл. IX Всероссийской научной конференции (27-29 мая 2014 г., г.Сыктывкар, Республика Коми, Россия). Сыктывкар: Коми научный центр УрО РАН, 2014. С. 68-75.

- Гидрохимические показатели состояния окружающей среды: Справочные материалы. М.: ВНИРО, 1999. 304 с.

- Баринова С.С., Медведева Л.А., Анисимова О.В. Биоразнообразие водорослей -индикаторов окружающей среды. Tel-Aviv: Pilies Studio, 2006. 498 с.

- Руководство по методам гидробиологического анализа поверхностных вод и донных отложений/Под ред. В.А. Абакумова. Л.: Гидрометеоиздат, 1983. 239 с.

- Моисеенко Т.И., Кудрявцева Л.П., Гашкина Н.А. Рассеянные элементы в поверхностных водах суши. М.: Наука, 2006. 261 с.

- Экологические последствия строительства газопровода «Бованенково-Ухта» в бассейне реки Кары (Большеземельская тундра и Полярный Урал)/Е.Н.Патова, А.С.Стенина, В.В.Елсаков, Е.Е.Кулюгина, М.Д.Сивков//Арктика: академическая наука и университеты. Роль университетов в реализации арктической стратегии России: Матер. межрегион. науч.-прак. конф. (10-12 окт. 2013, Ухта). Сыктывкар, 2014. С. 92-95.