Изменения антиоксидантного статуса ротовой жидкости обучающихся рабочим профессиям в процессе прохождения производственной практики

Автор: Кик О.В., Покровский В.М.

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 2, 2022 года.

Бесплатный доступ

Цель - оценка изменений антиоксидантного статуса ротовой жидкости обучающихся профессии «станочник деревообрабатывающих станков» в процессе прохождения производственной практики. Материалы и методы. Исследование проведено с участием 24 обучающихся учреждения среднего профессионального образования мужского пола в возрасте 18-19 лет. До и после прохождения 3-месячного курса производственной практики в ротовой жидкости учащихся определяли общую антиоксидантную активность, активность ферментов системы анти-оксидантной защиты - супероксиддисмутазы, каталазы, глутатионпероксидазы и глутатионре-дуктазы, а также содержание ТБК-активных продуктов, ключевым среди которых является продукт перекисного окисления липидов - малоновый диальдегид. Результаты. После прохождения производственной практики в ротовой жидкости обучающихся установлено повышение супероксиддисмутазной и каталазной активности в 3,6 и 6,7 раза соответственно относительно исходных показателей, а также снижение активности глутатионпероксидазы в 5,3 раза. Выявленные изменения наблюдались на фоне сохранения общего баланса про- и антиоксидантов в ротовой жидкости. Выводы. Полученные данные подтвердили, что прохождение производственной практики сопровождается стрессом, в частности развивается окислительный стресс, основные проявления которого, однако, компенсируются усилением активности ферментов системы антирадикальной защиты. Выявленные изменения свидетельствуют о необходимости оценки состояния системы неспецифической резистентности у данной категории учащихся в процессе прохождения практики и проведения его коррекции. Неинвазивный характер исследования рассматриваемой биологической жидкости обусловливает перспективность использования метода в мониторинге метаболизма студентов в процессе обучения или прохождения практики.

Учащиеся, производственная практика, ротовая жидкость, антиоксидантный статус, окислительный стресс

Короткий адрес: https://sciup.org/14124543

IDR: 14124543 | УДК: 616-003.23:377.5 | DOI: 10.34014/2227-1848-2022-2-92-101

Текст научной статьи Изменения антиоксидантного статуса ротовой жидкости обучающихся рабочим профессиям в процессе прохождения производственной практики

Введение. Интенсификация учебной нагрузки на подростков, обучающихся рабочим профессиям, в процессе прохождения ими производственной практики, а также воздействие неблагоприятных производственных факторов отражаются изменениями физиологических и биохимических систем [1, 2].

Современный взгляд на персонализированную профилактическую медицину диктует необходимость выбора методов исследований, позволяющих своевременно и объективно оценивать ответную реакцию организма учащихся на воздействие неблагоприятных производственных факторов в условиях производственной практики [3].

Одним из звеньев системы неспецифической резистентности, обеспечивающей ответ организма на широкий спектр стрессорных повреждающих факторов за счет реализации ряда универсальных механизмов, является система антиоксидантной защиты [4–6].

Антиоксидантная система – многоуровневый и многокомпонентный механизм защиты от повреждающего действия свободных радикалов и реактивных молекул-окислителей [7, 8].

Развивающийся при многих патологических процессах и при дезадаптации окислительный стресс представляет собой типовой патологический процесс, характеризующийся активизацией свободнорадикальных процес- сов на фоне ослабления протективного действия антиоксидантных факторов [9–13]. Имеются сведения о влиянии вредных производственных факторов на работу оксидантных и антиоксидантных систем организма [14, 15].

В последнее время для мониторинга состояния окислительного метаболизма у разных групп испытуемых используют определение показателей ротовой жидкости [16].

Показано, что при отсутствии стоматологической патологии состояние прооксидант-но-антиоксидантной системы ротовой жидкости достаточно адекватно отражает состояние окислительного гомеостаза на системном уровне [17, 18]. Неинвазивный характер анализа рассматриваемой биологической жидкости обусловливает ее использование в мониторинге состояния метаболизма студентов в процессе обучения или прохождения практики как наиболее оправданное [19–21]. Поэтому перспективным направлением является оценка возможности лабораторных исследований показателей ротовой жидкости обучающихся для своевременного выявления процессов дезадаптации в процессе прохождения производственной практики и для профилактики их осложнений. Среди лабораторных показателей, заслуживающих внимания, особое место занимают маркеры окислительного стресса.

В доступной литературе данных об антиоксидантном статусе ротовой жидкости учащихся при прохождении производственной практики в процессе обучения рабочим профессиям в современных условиях обнаружено мало.

Цель исследования. Оценить изменения антиоксидантного статуса ротовой жидкости обучающихся профессии «станочник деревообрабатывающих станков» в процессе прохождения ими производственной практики.

Материалы и методы. Исследование проведено с участием 24 обучающихся учреждения среднего профессионального образования. Все они обучались профессии «станочник деревообрабатывающих станков» (3-й курс) и были представлены лицами мужского пола. Возраст испытуемых лиц на момент исследования составлял 18–19 лет.

В процессе производственной практики обучающиеся станочники деревообрабатывающих станков выполняют следующие виды работ: работа ручным инструментом – пиление, строгание, разметка, сверление, резание, долбление, сборка, склеивание, зачистка, раскрой, шлифование, крашение изделия; работа на станках – продольный и поперечный раскрой древесины, крупноразмерных плит и щитов, криволинейное пиление, фрезерование, базирование, сверление, строгание, долбление, вытачивание; столярное соединение деталей (сухим методом и склеиванием). При склеивании используются костный, казеиновый, карбамидный и поливинилацетатный клеи, в качестве растворителя – скипидар. Рабочая поза – стоя (до 60 % времени занятий). Кроме того, в процессе выполнения работы учащиеся осуществляют наклоны корпуса тела более 30º для подъема обрабатываемых деталей и установки их на станок, а также съема готовых изделий и укладки их на паллеты. На учащихся оказывают воздействие производственные вредности: вдыхание древесной пыли, выделяющейся при обработке древесины; вдыхание паров клеев и лаков; наличие интенсивного шума и вибрации, источниками которых являются деревообрабатывающие станки, электродвигатели и подвижные части технологических линий (уровень шума на рабочих местах в деревообрабатывающем цеху производственного обучения превышает 80 дБА). Длительность практики составляет 3 мес.

Критерием исключения было обозначено наличие стоматологических заболеваний, хронических заболеваний в стадии обострения или острых заболеваний по данным осмотра специалистами соответствующего профиля. Так как на момент повторного сбора ротовой жидкости четверо участников заболели острыми респираторными заболеваниями и были исключены из исследования, в исследовании учитывали данные только 20 испытуемых.

Ротовую жидкость собирали в начале производственной практики и по ее окончании методом сплевывания в объеме 3–4 мл в чистые пробирки из полимерного материала. Сбор биологического материала осуществляли всегда в аналогичных условиях: в 9–10 ч утра, в период максимальной секреции слюны, после предварительного (за 30 мин до сбора ротовой жидкости) ополаскивания полости рта дистил- лированной водой. За 2 ч до сбора биожидкости исключались: чистка зубов, прием пищи, табакокурение и другие вмешательства, способные модифицировать состав слюны [18]. Так как состав ротовой жидкости в значительно большей степени подвержен колебаниям, чем, например, состав крови, в начале и в конце исследования производили трехкратный забор биожидкости – три дня подряд в аналогичных условиях, после чего в расчет брали среднее значение каждого обучающегося.

Полученную ротовую жидкость центрифугировали в течение 15 мин при 2600 g, для дальнейших лабораторных исследований отбирали чистый прозрачный супернатант, а осадок утилизировали. В биожидкости определяли общую антиоксидантную активность (АОА), активность ферментов системы антиоксидантной защиты – супероксиддисмутазы (СОД), каталазы, глутатионпероксидазы и глутатионредуктазы, а также содержание ТБК-активных продуктов, ключевым среди которых является продукт перекисного окисления липидов – малоновый диальдегид. Общую антиоксидантную активность определяли с помощью железо-восстанавливающего способа (FRAP), включающего инкубацию биожидкости с раствором, содержащим ионы железа (+3), восстанавливающиеся до состояния степени окисления +2. Ионы железа (+2) в свою очередь дают интенсивно окрашенный комплекс с 2,2’-дипиридилом, оптическая плотность которого пропорциональна содержанию антиоксидантов [22]. Для выполнения данной методики проводили инкубацию образца ротовой жидкости (0,1 мл) в реакционной смеси, содержащей Fe+3 и 2,2’-дипиридил в ацетатном буфере с рН 3,6 в течение 60 мин. После чего измеряли оптическую плотность раствора по сравнению с холостой пробой, содержащей деионизированную воду вместо биожидкости. Выражали общую АОА в мМ раствора аскорбиновой кислоты, принятого за стандарт.

Активность ферментов определяли кинетическими способами. Активность суперок-сиддисмутазы определяли по ингибированию аутоокисления кверцетина в системе с генерацией супероксидного анион-радикала. Для этого в реакционную смесь, содержащую квер- цетин и ротовую жидкость в фосфатном буфере (рН 8,35) с азидом натрия и ЭДТА, вносили раствор N,N,N',N'-тетраметилэтилендиа-мина. Скорость окисления кверцетина отслеживали в течение 10 мин при 406 нм. Результаты исследования активности СОД выражали в процентах, отражающих степень подавления окисления кверцетина в опытной пробе по отношению к контрольной пробе, содержащей дистиллированную воду вместо биожидкости.

Каталазную активность определяли по скорости разрушения пероксида водорода, содержание которого регистрировали при 260 нм. Для этого 200 мкл гемолизата эритроцитов (1:999) вносили в 2,5 мл 0,3 % раствора пероксида водорода в буферном растворе с рН 7,4. Реакцию останавливали через 5 мин внесением 300 мкл 50 % раствора трихлоруксусной кислоты (ТХУК). Полученные данные корректировали в соответствии с холостой пробой, в которую раствор ТХУК вносили до гемолизата [23].

Активность глутатионпероксидазы определяли по скорости расходования глутатиона в реакции восстановления гидропероксида трет-бутила. Для этого к 0,73 мл буферного раствора рН 8,5, содержащего восстановленный глутатион (1,5 мг/мл) и азид натрия (0,8 мг/мл), добавляли 200 мкл гемолизата эритроцитов (1:99). Затем инициировали реакцию внесением 50 мкл 0,05 % раствора третбутилгидропероксида. Через 10 мин останавливали реакцию ТХУК, в супернатанте после центрифугирования определяли концентрацию неизрасходованного глутатиона по реакции с дитиобис-нитробензойной кислотой [23].

Активность глутатионредуктазы определяли по скорости окисления НАДФН и снижения оптической плотности раствора при 340 нм при восстановлении окисленного глутатиона [23]. Для выполнения методики вносили 50 мкл гемолизата эритроцитов (1:9) к реакционной смеси, состоящей из 1,8 мл буферного раствора рН 7,0, по 0,1 мл окисленной формы глутатиона (12 мг/мл) и НАДФН (1,5 мг/мл). Изменение оптической плотности раствора отслеживали в течение 3 мин.

Содержание ТБК-активных продуктов определяли с использованием наборов реагентов «ТБК-АГАТ» (Россия).

Все исследования проведены с информированного добровольного согласия участников в соответствии с требованиями Хельсинкской декларации 1964 г.

Статистический анализ данных проводили с использованием программы StatPlus 7 (AnalystSoft Inc.). Сравнение показателей на 1-м и 2-м этапах исследования осуществляли с использованием непараметрического критерия Уилкоксона для зависимых групп. Статистически значимыми считали различия при р<0,05. Данные были представлены в виде медианы и квартилей. Рисунки представлены в виде диаграмм типа box plot.

Результаты и обсуждение. Анализ показателей окислительного гомеостаза в ротовой жидкости студентов, проходящих производ- ственную практику, показал развитие статистически значимых изменений, на наш взгляд, отражающих адаптивные перестройки системы антиоксидантной защиты. При этом изменений уровня общей антиоксидантной активности и содержания продуктов окислительных модификаций биомолекул выявлено не было (табл. 1), что свидетельствует о поддержании общего состояния баланса анти- и прооксидантов на нормальном уровне и, вероятнее всего, не позволяет однозначно судить о развитии окислительного стресса у испытуемых лиц. Однако более детальный анализ показал развитие существенных модификаций функционального состояния ферментного звена системы антиоксидантной защиты.

Таблица 1

Table 1

Изменение показателей состояния баланса про- и антиоксидантной системы ротовой жидкости обучающихся в процессе прохождения практики, Ме (р0,25; р0,75)

Changes in prooxidant-and antioxidant system balance of oral fluid parameters in students during the apprenticeship (Ме (р0,25; р0,75))

|

Исследуемые показатели Parameters |

Этапы исследования Study phase |

р |

|

|

I (n=20) |

II (n=20) |

||

|

АОА, мМ вит. С General antioxidant activity, mM vit C |

0,52 (0,48; 0,59) |

0,55 (0,42; 0,72) |

0,6835 |

|

ТБЧ, усл. ед. Thiobarbituric acid, c.u. |

0,42 (0,32; 0,57) |

0,32 (0,14; 0,43) |

0,0926 |

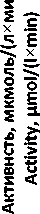

В частности, анализ изменений активности ферментов системы глутатиона показал значительное снижение активности глутатионпероксидазы – в 5,3 раза, выявленное через 3 мес. после прохождения производственной практики, относительно исходных значений анализируемого показателя (рис. 1). Активность глутатионредуктазы при этом каких-либо изменений не претерпела. Активность ферментов системы глутатиона, как и концентрация самого глутатиона, в ротовой жидкости невелики, однако наличие значительных и статистически значимых изменений активности глутатионпероксидазы – наиболее уязвимого звена данной системы, непосредственно контактирующего с реактивными молекулами, свидетельствует о важной роли данной системы в поддержании редокс-гомеостаза в ротовой полости. Возможно, что в условиях развивающегося дисбаланса прооксидантно-антиоксидантной системы данный фермент принимает активное участие в нейтрализации активных форм кислорода, а также уже вторичных радикалов, частично сам повреждается, но скорость его обновления оказывается недостаточной. При этом глутатионредуктаза работает в относительно спокойных условиях, обеспечивая регенерацию небольшого количества глутатиона ротовой жидкости. В любом случае снижение активности глутати- онпероксидазы не оказывает решающего влияния на общее состояние редокс-гомеостаза в жидкостях полости рта, однако в качестве лабораторного маркера может служить чувстви- тельным критерием напряжения функционального состояния системы антиоксидантной защиты на этапе компенсации.

Этапы исследования / Study phase

Активность глутатионредуктазы

Glutathione reductase activity

Активность глутатионпероксидазы

Glutathione peroxidase activity

Рис. 1 . Изменение активности ферментов системы глутатиона ротовой жидкости обучающихся в процессе прохождения практики

(* – статистически значимые отличия между показателями на 1-м и 2-м этапах исследования (р≤0,05))

Fig. 1. Changes in the enzyme activity of the glutathione system in the oral fluid of students during the apprenticeship

(* – the differences between the parameters of the 1st and 2nd study phases are statistically significant (р≤0.05))

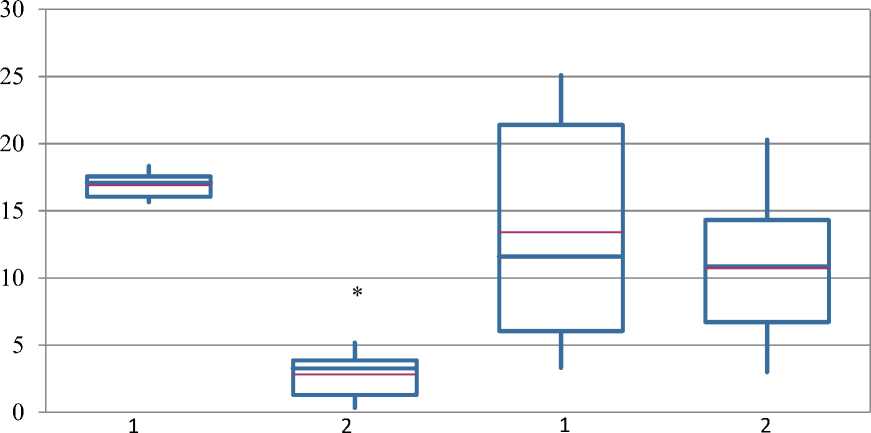

Наиболее выраженные изменения были выявлены при анализе активности ферментов первых двух линий антиоксидантной защиты. Активность супероксиддисмутазы и каталазы синхронно увеличивалась в ротовой жидкости испытуемых после прохождения производственной практики (рис. 2). Активность супе-роксиддисмутазы возрастала в 3,6 раза, а ката- лазная активность ротовой жидкости увеличивалась в 6,7 раза относительно исходных значений соответствующих показателей. Вероятно, усиление активности именно этих ферментов и оказывает решающее воздействие на сдерживание развития окислительных нарушений в ротовой жидкости.

Щ

ь о

Щ Е

Этапы исследования / Study phase

Активность супероксиддисмутазы Активность каталазы

Superoxide dismutase activity Catalase activity

Рис. 2. Изменение активности ферментов антиоксидантной системы ротовой жидкости обучающихся в процессе прохождения практики (* – статистически значимые отличия между показателями на 1-м и 2-м этапах исследования (р≤0,05); единицы измерения активности супероксиддисмутазы – % ингибирования, активности каталазы – ммоль/(мин·л))

Fig. 2. Changes in the enzymes activity of the antioxidant system in the oral fluid of students during the apprenticeship ( * – the differences between the indicators of the 1st and 2nd study phases are statistically significant (р≤0.05); superoxide dismutase activity – percent of inhibition (%); catalase activity – mmol/(min·l))

Таким образом, выявленные изменения отражают функциональные перестройки ферментов системы антиоксидантной защиты – увеличение супероксиддисмутазной и каталазной активности, снижение активности глутатионпероксидазы на фоне сохранения общего баланса про- и антиоксидантов. Эти изменения можно трактовать как адаптивные, развивающиеся в ответ на окислительный стресс, который в данном случае можно обозначить как компенсированный. Компенсация происходит за счет напряжения функционального состояния ферментного звена антиоксидантной системы.

Заключение. Полученные данные подтвердили, что прохождение производственной практики обучающимися профессии «ста- ночник деревообрабатывающих станков» является для них стрессом. Развивается окислительный стресс, основные проявления которого компенсируются усилением активности ферментов системы антиоксидантной защиты. Однако выявленные особенности свидетельствуют о необходимости мониторинга состояния системы неспецифической резистентности у данной категории учащихся в процессе прохождения практики и проведения коррекции. При этом инструментом мониторинга может служить оценка лабораторных показателей ротовой жидкости, что ввиду неинва-зивности ее забора, отсутствия требований к специализированной подготовке персонала и наличию процедурного кабинета может осуществляться регулярно и дистанционно.

Список литературы Изменения антиоксидантного статуса ротовой жидкости обучающихся рабочим профессиям в процессе прохождения производственной практики

- Киек О.В., Покровский В.М. Динамика регуляторно-адаптивного статуса учащихся при обучении рабочим профессиям. Гигиена и санитария. 2019; 98 (3): 314-318.

- Кучма В.Р., Шубочкина Е.И., Янушанец О.И., Чепрасов В.В. Оценка рисков здоровью учащихся профессиональных колледжей в зависимости от характера осваиваемых профессий. Гигиена и санитария. 2019; 98 (11): 1257-1261.

- Кучма В.Р., Соколова С.Б. Поведенческие риски, опасные для здоровья школьников XXI века: монография. Москва: ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России; 2017. 170.

- Воронина Т.А. Роль оксидативного стресса и антиоксидантов при дезадаптации различного генеза. Фармация и фармакология. 2015; 1: 8-17.

- Soazig L.L., Gilles S., Martinez M.C., Ramaroson A. Oxidative Stress and Metabolic Pathologies: From an Adipocentric Point of View. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2014; 2014. DOI: 10.1155/2014/908539.

- European contribution to the study of ROS: A summary of the findings and prospects for the future from the COST action BM1203 (EU-ROS). Redox Biology. 2017; 13: 94-162. URL: https://www.eli-brary.ru/item.asp?id=31043727 (дата обращения: 06.08.2020). DOI: 10.1016/j.redox.2017.05.007.

- RichardP.U., Duskey J.T., Stolarov S., SpulberM., Palivan C.G. New concepts to fight oxidative stress: nanosized three-dimensional supramolecular antioxidant assemblies. Expert Opin. Drug Deliv. 2015; 12 (9): 1527-1545.

- Goud A.P., Goud P.T., DiamondM.P., Abu-Soud H.M., Gonik B. Reactive oxygen species and oocyte aging: role of superoxide, hydrogen peroxide, and hypochlorous acid. Free Radic. Biol. Med. 2008; 44 (7): 1295-1304.

- Алексеенко Е.А., Попов К.А., Быков И.М., Сепеашвили Р.И. Метаболические изменения биохимических показателей на местном и системных уровнях у пациентов с аллергическими заболеваниями. Аллергология и иммунология. 2016; 17 (2): 93-97.

- Ходос М.Я., Казаков Ян Е., Видревич М.Б., Брайнина Х.З. Окислительный стресс и его роль в патогенезе. Вестник Уральской медицинской академической науки. 2017; 14 (4): 381-398.

- SiesH. Oxidative stress: a concept in redox biology and medicine. Redox Biol. 2015; 4: 180-183. DOI: 10.1016/j.redox.2015.01.002.

- Ursini F., Maiorino M., Forman H.J. Redox homeostasis: The Golden Mean of healthy living. Redox Biol. 2016; 8: 205-215.

- Borys J., Maciejczyk M., Kr§towski A.J., Antonowicz B., Ratajczak-Wrona W., Jabionska E., Zaigski P. The Redox Balance in Erythrocytes, Plasma, and Periosteum of Patients with Titanium Fixation of the Jaw. Front. Physiol. 2017; 8: 386. DOI: 10.3389/fphys.2017.00386.

- Hawley B., Orange C.L., Olsen D.B., Marchese A.J., Volckens J. Oxidative stress and aromatic hydrocarbon response of human bronchial epithelial cells exposed to petro- or biodiesel exhaust treated with a diesel particulate filter. Toxicological Sciences. 2014; 141 (2): 505-514. URL: https://academic.oup.com/tox-sci/article/141/2/505/2511607 (дата обращения: 07.08.2020). DOI: 10.1093/toxsci/kfu147.

- Умнягина И.А., Блинова Т.В., Страхова Л.А., Трошин В.В., Колесов С.А., Шерстобитова О.В. Окислительный стресс и антиоксидантная защита у лиц разного возраста, имеющих контакт с вредными производственными факторами. Анализ риска здоровью. 2019; 3: 104-111. DOI: 10.21668/health.risk/2019.3.12.

- Овчинников А.Н., Дерюгина А.В. Ротовая жидкость как высокоинформативный субстрат неинвазивного исследования процессов липопероксидации и повреждения мышечной ткани у высококвалифицированных спортсменов в условиях физических нагрузок. Клиническая лабораторная диагностика. 2019; 64 (7): 405-408.

- Конторщикова К.Н., Тихомирова Ю.Р., Овчинников А.Н., Колегова Т.И., Чуркина Н.Н., Кузнецова С.Ю. Использование показателей свободнорадикального окисления в ротовой жидкости в качестве маркеров функционального состояния спортсменов. Современные технологии в медицине. 2017; 9 (3): 82-86.

- Быков И.М., Алексеенко Е.А., Попов К.А., Быкова Н.И., Овсянникова А.А., Егорова И.А. Перспективы изучения ротовой жидкости в лабораторной диагностике нарушений окислительного метаболизма. Кубанский научный медицинский вестник. 2016; 4 (159): 16-20.

- Еликова А.В., Серкина Е.А., Цапок П.И. Значение исследований биохимических параметров ротовой жидкости для диагностики учебного стресса у студентов младших курсов. Здоровье, демография, экология финно-угорских народов. 2017; 3: 65-67.

- NunesL.A., Mussavira S., Bindhu O.S. Clinical and diagnostic utility of saliva as a non-invasive diagnostic fluid: a systematic review. Biochem. Med. (Zagreb). 2015; 25 (2): 177-192. URL: https://www.bio-chemia-medica. com/en/journal/25/2/10.11613/BM.2015.018 (дата обращения: 07.08.2020). DOI: 10.11613/bm.2015.018.

- Al Kawas S., Rahim Z.H., Ferguson D.B. Potential uses of human salivary protein and peptide analysis in the diagnosis of disease. Arch. Oral Biol. 2012; 57 (1): 1-9. DOI: 10.1016/j.archoralbio.2011.06.013.

- Benzie I.F., Strain J.J. The ferric reducing ability of plasma (FRAP) as a measure of "antioxidant power": the FRAP assay. Anal. Biochem. 1996; 239 (1): 70-76. DOI: 10.1006/abio.1996.0292.

- Карпищенко А.И. Медицинские лабораторные технологии: справочник. СПб.: Интермедика; 2002. 600.