Изменения функционального состояния студенток в условиях дополнительных занятий спортом

Автор: Щедрина Е.В., Сентябрев Н.Н.

Журнал: Физическое воспитание и спортивная тренировка @journal-fvist

Рубрика: Медико-биологические аспекты физического воспитания и спортивной тренировки

Статья в выпуске: 3 (9), 2014 года.

Бесплатный доступ

Изучены особенности динамики на протяжении учебного семестра функционального состояния организма студенток, тренирующихся и выступающих в соревнованиях, дополнительно к учебным занятиям. Оценены особенности изменения функционального состояния организма в связи с фазами менструального цикла. На основе анализа данных о состоянии ведущих звеньев доминирующей функциональной системы сделаны заключения о том, что повышение возможностей организма, физической работоспособности и координационных возможностей определяется состоянием регуляторно-адаптационных механизмов. Дополнительные занятия спортом повышают психоэмоциональную устойчивость при гормональных сдвигах, обусловленных менструальным циклом, а также способствуют росту условий эффективной когнитивной деятельности.

Функциональное состояние организма, менструальный цикл, физическая работоспособность, точность целевых двигательных действий

Короткий адрес: https://sciup.org/140125563

IDR: 140125563

Текст научной статьи Изменения функционального состояния студенток в условиях дополнительных занятий спортом

Особенности адаптации женского организма к спортивной деятельности давно привлекают внимание физиологов. Актуальность таких исследований объясняется увеличением количества «женских» видов спорта и рост популярности среди женщин занятий спортом [2, 3, 8]. Однако вариабельность функциональных состояний и работоспособности женского организма, связанная с особенностями изменений гормонального фона, усложняет организацию и планирование тренировочного процесса [3, 4]. Поэтому существует много проблем подготовки женщин, особенно в игровых видах спорта [6]. Еще в большей степени это относится к физиологическому обоснованию тренировочного процесса вузовских команд не физкультурных высших учебных заведений, существенной особенностью которых является организация вузовского учебного процесса, не предусматривающая специального времени для тренировок.

Имеющихся сведений об особенностях женского студенческого спорта явно недостаточно для суждения о физиологической цене сочетания учебной и спортивной деятельности для девушек – студенток не физкультурных вузов. Для студенческих женских команд характерными являются проблемы управления функциональным состоянием девушек, которое может достаточно быстро меняться перед тренировкой или к началу игры. Отсюда возникают проблемы обоснования рекомендаций по регламентации нагрузок для студенческих женских команд.

Для решения этих проблем важна оценка реакций женского организма на сочетанное воздействие физических, психоэмоциональных и интеллектуальных нагрузок. Наиболее значимо в этом аспекте охарактеризовать состояние центральных звеньев функциональной системы, определяющей результат в спортивной игре. Все выше изложенное позволяет определить цель исследования: изучить особенности функционального состояния организма студенток, дополнительно занимающихся спортивными играми, на различных этапах учебного процесса в связи с особенностями менструального цикла.

Организация исследования. В исследованиях принимали участие 34 студентки 2 - 4 курсов Волгоградской государственной сельскохозяйственной академии (18 до 21 лет), 14 из которых дополнительно занимались спортом (баскетболом) и являлись членами сборной команды ВГСХА (первая группа), а 20 занимались физической культурой только в рамках учебного процесса (вторая, контрольная группа). Все они дали добровольное согласие на участие в исследовании, не имели ограничений к занятиям физической культурой, не отмечали нарушений менструальной функции.

Настоящая работа предусматривала изучение особенностей функционального состояния организма (ФСО) на уровнях ЦНС, вегетативной нервной системы и сердечно-сосудистой системы (ССС), общей физической работоспособности (ФР по PWC 170 ) и специальной ФР (точность целевых двигательных действий) в течение семестра. Кроме этого, было проведено сравнения динамики ФСО, общей и специальной ФР в зависимости от двигательной активности (основная и контрольная группы) и фаз ОМЦ (пред- и постменструальной).

Состояние вегетативной регуляции и ССС оценивались по показателям вариабельности сердечного ритма (ВСР) - мода, амплитуда моды, вариационный размах, индекс напряжении регуляторных систем, показатель адекватности процессов регуляции, активность симпатического и парасимпатического звеньев регуляции, частота сердечных сокращений, общая мощность спектра, относительный уровень активности симпатического и парасимпатического звена регуляции вазомоторного центра, средняя мощность ультранизкой части спектра.

ФР оценивалась по данным двухмоментного теста PWC 170 в модификации Карпмана с использованием велоэргометра, а точность целевых двигательных действий (ТДД) по результатам попадания в стандартную мишень для игры Дартс.

Обработка полученных данных проводилась с использованием пакета прикладных программ статистической обработки данных Microsoft Excel 2007 в среде Window 7. Использовались методы вариационной статистики с определением средней арифметической, стандартного отклонения, средней ошибки, дисперсии. Значимость различий между показателями определялась по критерию Стьюдента. При неоднородности выборки использовался вариант непараметрической оценки значимости различий средних величин с использованием критерия Уилкоксона.

Результаты исследования. На первом этапе (сентябрь), межгрупповые различия показателей состояния вегетативной регуляции и уровня напряженности были относительно невелики. У студенток первой группы отмечено нормальное протекание гомеостатических процессов и небольшое преобладание парасимпатических влияний. Это отразилось в значениях показателя суммарного эффекта вегетативной регуляции SDNN (59,6 ± 3,4 мс), активности парасимпатического звена вегетативной регуляции RMSSD (43,7 ± 2,59мс) и ЧСС (73,9 ± 1,3 уд/мин). У не тренирующихся студенток наблюдалась несколько большая активность симпатического звена регуляции, чем в первой группе при отсутствии достоверных различий. Величина составила SDNN 70,2 ± 4,5 мс, RMSSD был равен 33,6 ± 2,6 мс, ЧСС - 77,8 ± 1,2 уд/мин.

Сбалансированность механизмов регуляции и отсутствие значительного напряжения в работе регуляторных механизмов в первой группе показывали величины активности регуляторных систем (ПАРС, 1,2±0,3 балла), стресс индекс SI (54,5 ± 7,7 у.ед.) и показателем адекватности регуляции сердечного ритма ПАПР (35,4± 2,5 у.ед.). Во второй группе отмечалось умеренное напряжение механизмов регуляции и повышенную «цену адаптации» (ПАРС 1,8±0,4 балла, SI 95,9 ± 28,91 у.ед., 46,9 ± 6,2 у.ед.). Межгрупповые различия были достоверны (P<0,05).

На следующем этапе обследования (октябрь) у студенток первой группы отмечен рост парасимпатической активности. До51,2 ± 2,13 у.ед. увеличилось значение RMSSD, ЧСС уменьшилась до 70,1 ± 1,5 уд/мин. ПАРС, ПАПР и SI существенно не изменились и находились в пределах оптимума, напряжение регуляторных механизмов отсутствовало. Во второй группе динамика была противоположной: усилилась симпатическая активация и централизация управления сердечным ритмом. На это указывал рост SDNN (71,9 ± 3,1 мс), а также уменьшение RMSSD (30,2 ± 2,9 у.ед.) и увеличение

ЧСС (80,1 ± 2,7 уд/мин) при значимых межгрупповых различиях (P<0,05). Выросли величины ПАПР (до 48,8 ± 5,3 у.ед.) и ПАРС (до 2,7±0,1 балла) и, особенно, SI до 93,4 ± 6,2 усл.ед. и HF (от 29,1±4,3 до 19,3±4,1, P<0,05). Все это показывает, что работа ССС в первой группе была более эффективной.

На третьем этапе обследования (декабрь) признаков роста симпатикотонии у студенток первой группы отмечено не было, ряд характеристик ФСО практически не изменились, но не выходили из зоны оптимума. В то же время у не тренирующихся студенток еще больше возросла симпатикотония. Величина SDNN составила 73,9 ± 3,8 мс (сентябрь - 70,2 ± 4,5), RMSSD - 31,1 ± 2,5 мс (RMSSD (33,6 ± 2,6), ЧСС - 81,0 ± 2,6 уд/мин (77,8 ± 1,2 уд/мин). Продолжилась тенденция роста напряжения регуляторных систем (ПАРС от 1,8±0,4 до 2,9±0,2 балла, SI от 95,9 ± 28,91 до 122,1 ±3.9 у.ед.). Такие же закономерности отмечены и для показателей частотного анализа ВСР (HF 27,4±4,3; 18,7±4,1; LF/HF 6,8±1,4, 7,8±2,7, P<0,05). Таким образом, у не тренирующихся студенток к концу учебного семестра отмечен рост напряженности регуляторных систем, вплоть до непродуктивных величин. Большая часть показателей состояния ЦНС и когнитивных функций в группе тренирующихся студенток имела тенденцию к улучшению от первого обследования ко второму (табл. 1).

Таблица 1

Динамика характеристик состояния ЦНС

|

Показатели |

I этап (сентябрь) |

II этап (октябрь) |

III этап (декабрь) |

||||

|

Группы |

|||||||

|

1 |

2 |

1 |

2 |

1 |

2 |

||

|

ДК |

Частота касаний, Гц |

0,98 ±1,06 |

1,71 ±0,31* |

0,59 ± 0,47 |

1,59± 0,88* |

1,12 ± 0,7 |

1,77 ± 1,27 |

|

Время выполнения, мс |

5126 ± 1832 |

7887± 2239 |

4163 ± 1975 |

7002± 1115 |

5432 ± 1157 |

6152± 1211 |

|

|

Среднее время касаний, мс |

69 ± 9,89 |

99,6 ±9,4* |

63,8± 4,8 |

101 ± 9,3* |

67,1±5,2 |

106 ± 6,4* |

|

|

ТТ |

Средний интервал реакций, мс |

149,8 ± 4,8 |

157,0 ± 7,9 |

141,4 ± 6,8 |

160,1± 4,7 |

144,8 ± 8,7 |

157,7± 8,1 |

|

СР |

Среднее латентное время |

200,3± 8,76 |

220,5± 9,15 |

198,4± 7,5 |

218,7± 8,8 |

200,5± 9,4 |

220,7± 7,5 |

|

Среднее моторное время |

102,8 ± 6,3 |

114,3± 9,1 |

101,4± 6,7 |

116,2± 4,9 |

103,4± 7,5 |

116,9± 5,8 |

|

Примечания: ДК - динамическая координация (тремор), СР - простая сенсомоторная реакция, ТТ - теппинг-тест, 1 группа - тренирующиеся, 2 группа - не тренирующиеся мс * - различия значимы, P<0,05

К третьему обследованию все показатели в сравниваемых группах изменилились незначительно. Отсутствие в первой группе негативных изменений определялось большими, чем во второй группе, адаптивными возможностями, психоэмоциональной устойчивостью. Этим определялось эффективным выполнением корой мозга когнитивных функций, что подтверждалось ростом числа ответов в тесте на внимание к концу семестра в первой группе от 22± 0,7 до 25,7± 1,1, а во второй - от 22,4± 0,9 до 25,9±1,2 (P<0?05). Такой же была динамика и других показателей тестирования.

Определение в сентябре ФР не выявило межгрупповых различий (в первой группе PWC 170 - 716,8±10,5 кгм/мин, PWC 170 /вес 12,1±0,8 кг/мин/кг; во второй группе соответственно 681±39,4; 11,0±2,0 кгм/мин). Измерение показателей ТДД показало преимущество студенток первой группы (в покое 33,9 ± 1,0 балла, после нагрузки 32,6 ± 0,9 балла, вторая группа в покое 30, 6±0,7 балла, после 28,74 ± 0,5 балла; P>0,05). Обследование второго этапа (октябрь) показало достоверное повышение ФР в первой группе (PWC 170 802,5 ± 33,8 кгм/мин; PWC 170 /вес 13,9 ± 2,8 кгм/мин/кг, P<0,05). Выросла ТДД и повысилась ее устойчивости к утомлению, т.к. уменьшение после нагрузки составило 0,3 балла, а в сентябре - 1,3 балла (до нагрузки 35,3±0,9 балла, после 35,±1,0 балла). Во второй группе ФР практически не изменилась (693 ± 35,4 кгм/мин; 11,2±2,0 кгм/мин/кг). ТДД незначительно выросла и составила 30,6±0,7 балла, после нагрузки 29,6±0,5 балла. В декабре ФР студенток первой группы незначительно уменьшилась (790,4±13,0 кгм/мин; 13,6 ±0,7 кгм/мин/кг, P>0,05), выросла устойчивость ТДД к действию физической нагрузки (35,1±0,5 балла, после 35,0±0,4 балла). Во второй группе работоспособность осталась неизменной (676 ± 31,4 кгм/мин; 10,9±2,0 кгм/мин/кг). Результаты теста ТДД показали отсутствие прогресса (до 29,9±0,5, после – 29,0±0,7балла).

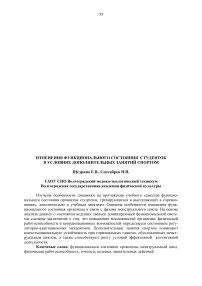

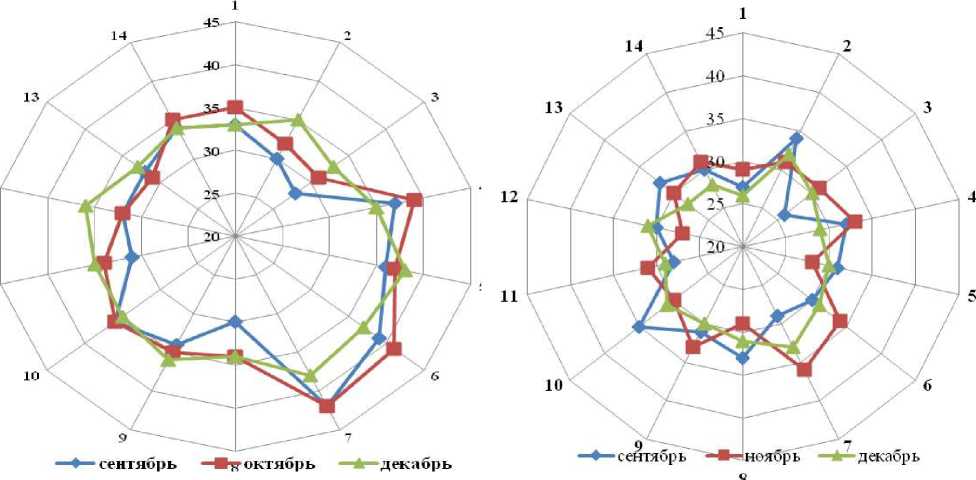

Индивидуальные величины ТДД у студенток второй группы демонстрировали хаотичные колебания, т.е. реализация точных движений носила случайный характер. Управление со стороны двигательных центров было мало эффективным. При этом снижение точности указывало на отрицательные последствия растущего психоэмоционального напряжения и связанное с ним снижение качества регуляции на реализацию точных движений (рис.1).

а б

Рис.1. Индивидуальная динамика точности в группе тренирующихся (а) и не тренирующихся (б)

Влияние физических тренировок у студенток первой группы обусловило меньшую зависимость от утомления, связанного с учебным процессом.

В постменструальную фазу тренирующиеся участницы первой группы характеризовались лучшим ФСО по сравнению со второй (табл.2).

Со стороны ЦНС это выражалось в более высокой скорости двигательных реакций и лучших показателях координации по показателям тремора (P < 0,05). На лучшую подвижность нервных процессов указывали результаты теппинг-теста. Предменструальная фаза характеризовалась ухудшением показателей ФСО в обеих сравниваемых группах. Однако изменения оказались несколько больше выражены у не тренировавших девушек. При реализации теста на внимания сходный результат (близкое число ошибок и общего количества ответов) был достигнут лицами первой группы при меньшей затрате времени.

Таблица 2

Изменения характеристик состояния ЦНС в разные фазы ОМЦ

|

Показатели |

Груп пы |

Фазы ОМЦ |

||

|

постменструальная |

предменструальная |

|||

|

Простая сенсомоторная реакция, мс. |

Среднее латентное время |

1 |

197,3±7,7 |

206,6±7,9 |

|

2 |

208,7±8,1* |

219,5±5,8* |

||

|

Среднее моторное время |

1 |

100,3 ± 6,2 |

105,6±8,1 |

|

|

2 |

106,1 ± 6,3* |

114,2±7,2* |

||

|

Тремор |

Частота касаний, Гц |

1 |

0,55 ± 0,67 |

0,62±0,35 |

|

2 |

1,64 ±0,31* |

1,91±0,45* |

||

|

Время выполнения, мс |

1 |

5004,7 ± 1023,1 |

5108,3±1312,2 |

|

|

2 |

7417,2±2009,5* |

7532,7±1845,2 |

||

|

Теппинг-тест |

Среднее время касаний, мс |

1 |

140,2 ±4,1 |

149,5±3,6 |

|

2 |

152 ± 1,77 |

169,0±2,05* |

||

|

Внимание по расстановке чисел |

Полное t поиска, мс |

1 |

122422±5735 |

124315±6124 |

|

2 |

159367±6152* |

165548±5761* |

||

|

Среднее t ответа, мс |

1 |

2097±68 |

2119±72 |

|

|

2 |

2112±59 |

2156±69 |

||

|

Ответы, количество |

1 |

23,1±0,7 |

22,0±0,8 |

|

|

2 |

22,0±1,1 |

21,1±0,7 |

||

|

Ошибки, количество |

1 |

3,0±0,4 |

3,9±0,4 |

|

|

2 |

2,9±0,5 |

4,2±0,8 |

||

|

СТ по Спилбергеру, баллы |

1 |

27,5±1,9 |

29,1±2,1 |

|

|

2 |

28,8±2,1* |

31,5±2,7* |

||

Примечания: 1- тренирующиеся, 2 - не тренирующиеся; * - степень различий между группами; достоверность различий по критерию Уилкоксона

Влияние повышенного уровня мышечных нагрузок также обусловило лучшее состояние регуляторного звена тренирующихся студенток, у которых влияния симпатического отдела ВНС оказались менее выраженными (табл.3).

В постменструальную фазу точность у тренирующихся студенток по сравнению с не тренирующимися оказалась выше на 16% (соответственно 35,14±0,95 и 30,29±0,78 балла). В предменструальную фазу отмечено уменьшение показателя точности двига- тельных действий, снижение составило 4,3% от исходного уровня в первой группе и 8,3% во второй группе (соответственно 33,64±0,83 и 27,79±0,71 балла).

Таблица 3

Состояние регуляторного звена исследуемых групп в сравниваемые фазы

|

Показатели |

Фазы ОМЦ |

|||

|

постменструальная |

предменструальная |

|||

|

Регуляторное звено ССС |

RMSSD (пара-симп)мс |

т |

52,1 ± 2,0 |

43,7 ± 2,6 |

|

н/т |

33,6 ± 2,6* |

31,1 ± 2,5 |

||

|

ПАРС, баллы |

т |

1,7±0,4 |

1,8±0,3 |

|

|

н/т |

1,8±0,4 |

2,9±0,4* |

||

|

SI, у.ед. |

т |

64,3 ± 7,4 |

70,8 ± 7,7 |

|

|

н/т |

122,1±3,9 |

131,7±6,4 |

||

Таким образом, в предменструальную фазу в женском организме перераспределялись ресурсы, а также снижалась эффективность и экономичность всех функций, изменения гормонального статуса модифицировали ФСО всех девушек. Для студенток первой группы рост симпатических регуляторных влияний и повышение психоэмоционального напряжения могли ухудшить эффективность тренировки и игровые возможности. Это определило потребность в воздействиях, улучшающих ФСО тренирующихся студенток.

Заключение. Исследование динамики показателей ФСО студенток показало положительное влияние дополнительными занятиями баскетболом. В результате повысился уровень ФР, улучшилось состояние регуляторного аппарата. Кроме этого тренировки способствуют улучшению когнитивных возможностей, необходимых для успешной учебной деятельности. Важным условием успешного сочетания обучения в ВУЗе и спортивных тренировок явилась оптимизация состояния ЦНС. Повышение устойчивости внимания на фоне развития утомления после физической нагрузки было следствием улучшения состояния ЦНС и физиологических механизмов внимания. Это сказалось на эффективности деятельности когнитивных структур мозга. Даже к концу семестра, когда в группе не тренирующихся студенток нарастали негативные изменения ФСО, у студенток – баскетболисток его сдвиги были существенно меньше. Такие различия были обусловлены влиянием постоянных тренировок, повышающих активность регуляторного звена ССС и способствовавших росту адаптивных возможностей организма, повышению стрессоустойчивости и снижению психоэмоциональной реактивности [2. 7]. В итоге предотвращались явления, характерные для срыва адаптации и понижения ФР. Также отмечены положительные тенденции показателей тремора, характеризовавшие повышение координационных возможностей [1]. Такое улучшение функции управления движениями явилось одной из причин произошедших положительных сдвигов в реализации точных двигательных действий, то есть результативности бросков в цель.

У большей части студенток экспериментальной группы изменения ФР и ФСО, связанные с ОМЦ, были меньше, чем в контрольной группе. Однако, в связи с относительно невысокой тренированностью, у отдельных студенток изменения ФСО, связанные с фазами ОМЦ, были достаточно выражены. Поэтому сведения об особенностях групповой и индивидуальной динамики функционального состояния необходимы для построения тренировочного процесса, а также для подготовки студенток к соревнованиям. Отмеченные индивидуальные различия ФСО, определявшиеся особенностями регуляторного аппарата и фаз ОМЦ, затрудняют действия баскетбольной команды как на тренировках, так и на соревнованиях и, при необходимости, требуют разработки специальных мероприятий, направленных на экстренное повышение функциональных возможностей организма.

Выводы

-

1. В течение академического семестра у студенток происходят изменения функционального состояния, общей физической работоспособности и показателей двигательной деятельности целевого характера, указывающие на развивающееся в процессе учебной деятельности утомление. Степень происходящих изменений в наибольшей степени выражена у девушек, занимающихся физической культурой только в рамках учебного процесса и значительно в меньшей – у студенток, регулярно тренирующихся и выступающих в соревнованиях по баскетболу.

-

2. Дозированная физическая нагрузка у занимающихся спортом студенток не ухудшает точность двигательных действий в отличие от студенток, дополнительно не занимающихся физической культурой, что связано с большей устойчивостью механизмов координации двигательной деятельности в первом случае.

-

3. Дополнительная физическая и эмоциональная нагрузка в виде спортивных тренировок является фактором, препятствующим повышению психоэмоционального напряжения и ухудшению когнитивных возможностей студенток.

-

4. В предместруальную и постменструальную фазы ОМЦ функциональное состояние студенток, дополнительно занимающихся баскетболом, лучше по сравнению с не занимающимися девушками, о чем свидетельствуют значимые различия показателей, отражающих состояние центральной нервной системы, регуляторного звена, координационных возможностей, а также нервно-психического напряжения и когнитивной функции.

-

5. В предменструальную фазу ОМЦ имеет место снижение адаптивных возможностей женского организма на фоне повышения симпатоадреналовой активности, ухудшения координационных возможностей и когнитивной функции, более выраженные у студенток дополнительно не занимающихся спортом.

Список литературы Изменения функционального состояния студенток в условиях дополнительных занятий спортом

- Боделан, М.И. Треморография, как метод клинической диагностики/М.И. Боделан//Вiсник психiатрiї та психофармакотерапiї. -2008. -№2 (14). -С.18 -22.

- Горбанёва, Е.П. Специфические особенности функциональной устойчивости у спортсменов с различным характером двигательных актов/Е.П. Горбанёва, А.А, Власов//Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. -2011.-Т. 78. -№ 8. -С. 51-56.

- Горбанёва, Е.П. Характеристика функциональных свойств кардиореспираторной системы спортсменок фитнес-аэробики на разных этапах многолетней адаптации/Е.П. Горбанёва, М.В. Лагутина, И.А. Фоменко//Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. -2012. -Т. 89. -№ 7. -С. 43-49.

- Грец, И.А. Рекордные спортивные достижения женщин в аспекте полового диморфизма: автореф. дисс. … д. пед. наук: 13.00.04/Грец Ирина Анатольевна. -Санкт-Петербург, 2012. -52с.

- Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины. -СПб.: Питер, 2003 -544 с.

- Кондак Н.Н. Подготовка женских команд в игровых видах спорта с учетом биологических особенностей женского организма/Н.Н.Кондак//Вiсник Чернiгiвського нацiонального педагогiчного унiверситету. ̶ Випуск 98 Том III. -Серiя: Педагогiчнi науки. Фiзичне виховання та спорт. -Чернiгiв. -2012 http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/VChdpu/2012_98_3/Kondak.pdf

- Судаков К.В. Индивидуальная устойчивость к эмоциональному стрессу/К.В, Судаков. -М.: Горизонт, 1998. ̶ 274 с.

- Шахлина, Л.Г. Медико-биологические основы спортивной тренировки женщин/Л.Г. Шахлина. -Киев: Наукова думка, 2001. ̶ 326 с. 373.