Изменения клеточного состава стенок кишки при дегидратации

Автор: Гусейнов Тагир Сайуллахович, Гусейнова Сабина Тагировна

Журнал: Re-health journal.

Рубрика: Гистология

Статья в выпуске: 1 (5), 2020 года.

Бесплатный доступ

Изучение тучных клеток (ТК) и клеток рыхлой соединительной ткани тонкой кишки при дегидратации 3,6,10 суток обезвоживания. На более 40 белых крысах исследовали морфологические, цитологические и гистологические особенности ТК стенок тонкой кишки при дегидратации в динамике от 3,6,10 суток. При дегидратации 3 суток возрастает количество ТК в процентном соотношении в стенках тонкой кишки, а с 6 и 10 суток их содержание уменьшается. Такие же клеточные сдвиги наблюдаются в отношении и других клеток лимфоидного ряда. Экстремальные факторы, как дегидратация, тормозят развитие и дифференцировку ТК и лимфоцитов в периферических органах лимфоцитопоэза.

Тонкая кишка, белая крыса, тучные клетки (тк), клеточный состав

Короткий адрес: https://sciup.org/14125009

IDR: 14125009 | DOI: 10.24411/2181-0443/2020-10021

Текст научной статьи Изменения клеточного состава стенок кишки при дегидратации

Введение. Тучные клетки в кооперации с другими клетками (макрофаги, лимфоциты, плазмоциды и т.д.) играют значительное место в морфологии и физиологии тонкой кишки в условиях нормы, патологии ивоздействии экологических факторов.

Целью исследования является выяснение особенностей морфологии ТК при воздействии дегидратации на 3,6,10 сутки в оболочках стенок тонкой кишки и в ее лимфоидных узлах тонкой кишки.

Методика исследования. Опыты проведены на 40 половозрелых белых крысах по 4 сериям:

1) контрольные - 10 животных; 2) дегидратация 3 суток - 10 крыс; 3) дегидратация 6 суток - 10 крыс; 4) дегидратация 10 суток - 10 крыс.

Использованы гистологические, цитологические, морфометрические и медико-биологические статистические методы научных исследований.

Гистологические срезы толщиной 5-7 мкм окрашивали гематоксилин-эозином, азур П-эозином, пиронин - зеленым, азур - нитрофунгин-фуксином и гематоксилином, по Романовскому -Гимза, по Ван Гизон и Курнику (для выявления клеток, насыщенных нуклеиновыми клетками (лимфобластов)). Для выявления аргирофильных волокон срезы окрашивали азотнокислым серебром по Футу, окраска коллагеновых волокон по Маллори. Окраска ТК толуидиновым синим в буферном растворе с рН=3,0.

Размеры морфологических и цитологических структур, их площади, плотности лимфатического русла и звеньев микрогемоциркуляторного русла модуля определяли с использованием аппаратно-программного комплекса "Мекос-Ц1" (Москва), производства ЗАО "Медицинские компьютерные системы".

Методы исследования. Для выполнения задач нашего исследования мы использовали микроскопические и макроскопические методы. После эвтанации животных и изъятия препаратов, часть материала окрашивали по Хельман (1934)для изучения лимфоидных узелков в стенке тонкой кишки. Для гистологического изучения лимфоидной ткани тонкой кишки материал фиксировали в 10% нейтральном формалине, спирт-формоле, жидкостях Карнуа и Буэна. После проведения материала по спиртам возрастающей концентрации кусочки тонкой кишки заливали в парафин. Затем на санном микротоме изготовлялись гистологические срезы толщиной 5-7мкм, которые окрашивали гематоксилин-эозином, азур-нитрофунгин-фуксином и гематоксилином по Т.С.Гусейнову, по Романовскому-Гимза (в модификации 1,2), поВан-Гизон и Курнику (для выявления клеток, насыщенных нуклеиновыми клетками(лимфобластов). Для выявления аргирофильных волокон срезы окрашивали азотнокислым серебром по Футу; окраска коллагеновых волокон проведена по Маллори.

Проводили следующие морфометрические исследования. На гистологических препаратах разных отделов тонкой кишки проведен подсчет размеров относительной площади структурных компонентов стенок тонкой кишки: слизистой оболочки, подслизистой основы, мышечной и серозной оболочек, размеров лимфоидных узелков с центрами и без центров размножения, лимфоидной ткани.

Исследовали количество лимфоидных узелков с герминативным центром и без такого центра в стенках тонкой кишки у интактных и экспериментальных животных.

Измеряли высоту и ширину лимфоидных узелков с герминативными центрами во всех частях тонкой кишки (в мкм).

Подсчет клеточного состава лимфоидных структур тонкой кишки (в лимфоидных узелках без герминативного центра, в мантии и герминативных центрах и в межузелковой зоне) осуществлялся на единице площади гистологического среза (880 мкм.кв) с помощью морфометрической сетки А.А.Глаголева в модифиации С.Б. Стефанова (1974). Определяли абсолютное и относительное содержание разных видов клеток (в процентах) в стенках тонкой кишки.

Изучение микротопографии лимфоидных образований в стенке тонкой кишки, толщина ее слоев проведено с использованием микроскопа МБР-1 при увеличении: окуляр-1 Ох. объектив -8,40.

Статистическую обработку морфометрических и цитологических данных проводили с использованием компьютера Pentium-Ill. Статистическая обработка материалов проведена по СтенонГланц по программе Вю81а1Ехс«Медико-биологическая статистика» (1999) и А.Н.Герасимову (2007) на компьютерах Pentium-III (windows), с вычислениями параметрических и непараметрических статистических критериев.

После проведения обезвоживания и других процедур крыс забивали декапитацией под тиопенталовым наркозом. Когда забивали крыс учитывали биоритмы лимфоидной ткани и поэтому забивали в одно и то же время суток -11 часов. С целью выяснения локальных морфологических особенностей реакций на дегидратацию выбраны различные участки тонкой кишки на всем протяжении.

Тонкая кишка является важнейшей и центральной частью пищеварительной системы, обеспечивающей организм животных и человека многочисленными функциями.

Выбор тонкой кишки для экспериментирования объясняется частотой ее поражения (энтериты, интоксикации, диарея, дегидратация и т.д.) и многочисленными функциями в организме и участие в водном обмене.

Основным органом пищеварения является тонкая кишка, где почти полностью завершается переваривание и всасывание экзогенных пищевых субстратов. Хотя тонкая кишка выполняет целый ряд различных функций, среди которых можно выделить метаболическую, секреторную, транспортную, эвакуаторную, депонирующую, гормональную, однако все они в той или иной степени обеспечения и всасывания нутриентов. Являясь связывающим звеном между организмом и внешней средой, тонкая кишка выполняет не только пищеварительную и транспортную, но и защитную, иммунную функции и участие в гидрологическом балансе воды и др.

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты исследований показывают, что содержание клеточного состава в различных оболочках и структурах тонкой кишки зависит от локальных частей тонкой кишки (двенадцатиперстная, тощая, подвздошная), ворсинки, складки, крипты, одиночные и групповые лимфоидные узелки и гистотопографические особенности элементов гемомикроциркуляторного русла (ГМЦР)(артериола,прекапилляр,гемокапилляр,посткапиллярная венула, венула).

ТК синонимы (4): лаброциты, мастоциты, тканевые базофилы имеют неправильную форму с отростками и специфическими зернами в цитоплазме. Ширина ТК 3-15 мкм, длина 20-23 мкм.

При дегидратации через 3 суток в собственной пластинке слизистой оболочке подвздошной кишки у белых крыс возрастает процент ТК с 0,70+- 18 (контроль) до 0,8+- 0,2 при Р< 0,05. Такое же положение наблюдается при учете содержания макрофагов. Так, у контрольных животных процент содержание макрофагов увеличивается до 2,3 +- 0,15, т.е. как бы происходит мобилизация клеток и их увеличение, ответственных за детоксикационную и гомеостатическую функции в собственной пластинке слизистой оболочки тонкой кишки.

Из клеток лимфоидного ряда (большие, средние и малые лимфоциты, плазмоциты) при депривации воды, наряду с ТК и макрофагами, существенно происходит перераспределение в процентном отношении с уменьшением бластных клеток (лимфобластов), больших и средних лимфоцитов. У белых крыс на 6-10 сутки обезвоживания на гистопрепаратах не встречаются митозы клеток и бластных форм.

Изменениям подвергаются и лимфоидные скопления, расположенные в слизистой оболочке и в подслизистой основе. Прежде всего, следует отметить заметное уменьшение объема лимфоидных узелков с увеличением количества лимфоидных скоплений без центров размножения. Меняется в них и цитологическая картина: уменьшается процентное содержание лимфобластов, больших лимфоцитов, а также плазмобластов.

Наряду с указанным достоверно увеличивается количество макрофагов, тучных и деструктивно измененных клеток (р<0,05) на 3-й день обезвоживания.

Факт увеличения количества макрофагов и тучных клеток, при одновременном уменьшении процентного содержания лимфо- и плазмобластов, может иметь свое объяснение. Оно, по - видимому, связано с тем, что экстремальные факторы, в том числе и обезвоживание, тормозят процесс дифференцировки лимфоцитов в периферических лимфоидных образованиях. В тоже время указанный фактор стимулирует защитные реакции организма на уровне неспецифической резистентности.

При 6-дневной дегидратации отмеченные выше структурные и цитологические сдвиги более выражены.

Достоверность уменьшения толщины оболочек, размеров ворсинок, диаметра млечных синусов, а также количества бластных форм клеток высокая (р<0,01), при одновременном росте количества клеток, находящихся в стадии деструкции. В лимфоидных узелках вовсе не выявляются клетки в состоянии митоза; в них отмечается 3-х кратное уменьшение количестваплазмоцитов, макрофагов и тучных клеток. Одновременно, в таких же соотношениях, увеличено число клеток в стадии деструкции.

Обобщая полученные данные следует отметить, что на длительноеобезвоживание реагируют, прежде всего, периферические лимфоидныеобразования значительными изменениями своего структурного и клеточногосостава в собственной пластинке слизистой оболочки и в лимфоидныхузелках (рис. 1,2,3).

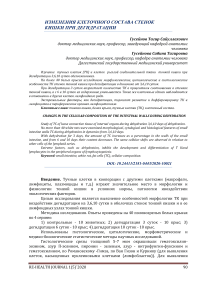

Рисунок 1

Верхушка ворсинки двенадцатиперстной кишки содержит большое количество эозинофилов (1). Дегидратация 3 дня. Окраска азур II - эозином. Увел. X 1600.

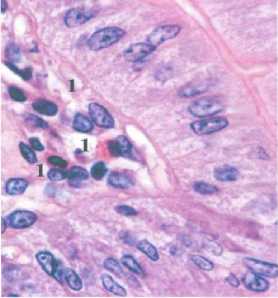

Рисунок 2 12перстная кишка. Хорошо сохраненный слой клеток лимфоидного ряда (1), расположенный непосредственно под криптами. В криптах видны мигрирующие лимфоциты(2). Дегидратация 3 дня. Окраска гематоксилин-эозином. Увел. X 640.

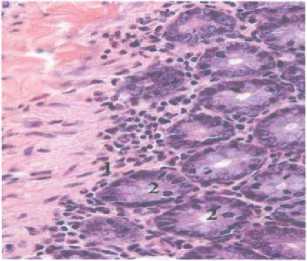

Рисунок 3

Верхняя часть ворсинки двенадцатиперстной кишки содержит большоечислоэозинофилов (1), плазматические клетки встречаются редко (2). Часть лимфоцитов располагается в эпителии (3). Дегидратация в течение 6

дней. Окраска азур II -эозином. Увел. X 1600.

Таблица 1

Содержание тучных клеток (ТК) и макрофагов (МФГ) в собственной пластинке слизистой оболочке подвздошной кишки у белых крыс при дегидратации (X+Sx)

|

Сроки обезвоживания крыс |

ТК |

МФГ |

|

Контроль |

0,7+-0,18 |

1,4+-0,22 |

|

3 суток |

0,8+-0,2 |

2,3+-0,15 |

|

6 суток |

0,5+-0,18 |

1,1+-0,2 |

|

10 суток |

0,37+-0,2 |

0,9+-0,2 |

Примечание: Р< 0,05 для критерия ............ по сравнению с дегидратацией Зсут.

Таблица 2

Содержание (в%) тучных клеток (ТК) и макрофагов (МФГ) в лимфоидныхузелках (ЛУ) подвздошной кишки у белых крыс (X+Sx) при дегидратации

|

Сроки обезвоживания крыс |

ЛУ без центров размножения |

ЛУ с центрами размножения |

||

|

ТК |

МФГ |

ТК |

МФК |

|

|

Контроль |

0,56+-0,03 |

1,6+-0,2 |

1,95+-0,2 |

1,3+-0,01 |

|

3 суток |

2,2+-0,3 |

1,64-0,2 |

1,05+-0,2 |

1,3+-0,01 |

|

6 суток |

1,1+-0,1 |

1,44-0,4 |

0,94-0,02 |

0,94-0,01 |

|

10 суток |

0,74-0,02 |

0,9+-0,1 |

0,6+-0,01 |

0,64-0,01 |

Примечание: р<0,05 для критерия ....по сравнению с контролем.

Наши наблюдения подтверждают описание (3) в отношении выделения 4 ступеней дегрануляции ТК:

-

1) «О» степень - отсутствие дегрануляции;

-

2) 1-я степень - слабая дегрануляция;

-

3) 2-я степень - умеренная дегрануляция;

-

4) 3-я степень - сильная дегрануляция (4).

Однако мы отмечаем, что степень дегрануляции зависит от сроков деградации.Так, при 3-суточной дегрануляции преобладает слабая дегрануляция, а при 6,10 суточной деградации не выражены 1,2 и 3 степени дегрануляции.

При длительном обезвоживании ТК истощены гранулами. О перспективности исследования ТК не только при воздействии экологических и экспериментальных факторов, но и важность их в исследованиях при космических полетах указывает (5).

По нашим наблюдениям плотность расположения ТК высока около лимфатических капилляров и лимфатических сосудов, звеньев микрогемоциркуляторного русла собственной пластинки слизистой оболочки и подслизистой основы, чем в мышечной и серозной оболочках. Также обнаружены локальные особенности распределения ТК по длине тонкой кишки, их плотность больше в подвздошной кишке. В литературе описание морфологии ТК приведено (13-18), однако при дегидратации недостаточны.

Заключение . Экспериментальные факторы, как дегидратация, тормозят развитие и дифференцировку ТК и лимфоцитов в периферических органах лимфоцитопоэза.

Проблема дегидратации, лимфостимуляции, реологии и транспорта жидкостей и их коррекция (физ.раствор, полиглюкин, плазмозаменители, перфторан и т.д.) является актуальной и повседневной потребностью практического здравоохранения и медицинской науки при лечении эксикоза у больных людей и осложнений при дегидратации.

Проведенные нами научные исследования углубляют наши познания и обогащают анатомию, лимфологию, иммунологию и гастроэнторологию и вносят существенный вклад при расшифровке механизмов развития дегидратации и ее коррекции физ. раствором и перфтораном. Полученные нами новые сведения о морфометрических, морфологических, цитологических, гистологических изменениях лимфоидных органов и лимфатического русла тонкой кишки может быть использованы в определенной степени при терапии больных с обезвоживанием организма, наступающего при ряде патологичесчких состояний (энтериты, диарея, холера, интоксикации, перегревание, тяжелые травмы, обезвоживание и т.д.).

Список литературы Изменения клеточного состава стенок кишки при дегидратации

- Гусейнов Т.С. Морфологическая характеристика иммунных органов при дегидратации // Региональный вестник молодых ученых. Махачкала. 2014. №1 -С. 86-87.

- Гусейнов Т.С. Макро- и микроскопическая анатомия групповых лимфоидных узлов при 3-х суточной дегидратации // Материалы ПВсерос. научно-прак. конференции: Махачкала, 2015. - С. 120-121.

- Савельева Л.В., Малиновский С.В., Васильева Т.В. Морфофункциональная характеристика тучных клеток лимфатических узлов белых крыс при воздействии бальнеологических факторов // XI Международная конф.Фундаментальные проблемы лимфологии и клеточной биологии:Новосибирск, 2013. - С. 276-279.

- Линдер Д.П., Коган Э.М. Тучные клетки как регуляторы тканевого гемеостаза и их место в ряду биологических регуляторов // Арх. пат. - 1976. - Т. 38, -№ 28. С.3-14.

- Атякшин Д.А., Быков Э.Г. Состояние тучных клеток тонкой кишки монгольских песчанок после космического полета // Анатомия и гистопатология. - 2014. - № 3. - С. 15-27.