Изменения некоторых показателей гемостаза при колото-резаных ранениях живота

Автор: Масляков В.В., Барсуков В.Г., Аллахяров Т.Ч., Хаупшева М.М., Пахарев И.В.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4 т.18, 2023 года.

Бесплатный доступ

Актуальность и цели. Изучить изменения некоторых показателей коагуляционного звена системы гемостаза при колото-резаных ранениях живота и их влияние на течение ближайшего послеоперационного периода.

Колото-резаные ранения живота, ближайший послеоперационный период, осложнения, коагуляционное звено системы гемостаза

Короткий адрес: https://sciup.org/140302472

IDR: 140302472 | DOI: 10.25881/20728255_2023_18_4_88

Текст научной статьи Изменения некоторых показателей гемостаза при колото-резаных ранениях живота

Травмы живота занимают около 10% от числа всех травматических повреждений [1–4]. К одним из наиболее тяжелых ранений живота можно отнести колото-резаные ранения. Доказано, что на результаты лечения таких повреждений оказывает влияние, в том числе и срок выполнения хирургического лечения [5; 6]. При этом данная травма приводит к изменениям микроциркуляторного русла, что, в свою очередь, оказывает влияние на развитие осложнений в ближайшем послеоперационном периоде [7].

Цель

Изучить изменения некоторых показателей коагуляционного звена системы гемостаза при колото-резаных ранениях живота и их влияние на течение ближайшего послеоперационного периода.

Материалы и методы

Работа представляет из себя ретроспективное, одноцентровое исследование. Базой для проведения исследования послужила Государственное автономное учреждение здравоохранения «Энгельсская городская клиническая больница №1». В данном лечебном учреждении проходили лечение 185 пациентов с колото-резаными ранениями живота с 2013 по 2022 гг.

Критериями включения раненых в одну из групп служили возрастные показатели (старше 18 лет и не более 35 лет), наличие проникающего колото-резаного ранения брюшной полости, согласие на включение в исследование. В группы не включались те раненые, которые отказались от проведения исследования, раненые, которым в момент поступления был диагностированы множественные и/ или сочетанные повреждения. Кроме того, исключались раненые, состояние которые в момент поступления расценивалось как агональное. С учетом того фактора, что на течение послеоперационного течения оказывает фактор времени, все пациенты были разделены на две группы: группу А — 89 (48,1%) человек, сроки от момента получения травмы до начала хирургического вмешательства не превысили 60 мин, в группу Б — 96 (51,9%) раненых, сроки от момента получения травмы до начала хирургического лечения превысили 60 мин.

Проведено исследование показателей коагуляционного звена системы гемостаза в ближайшем послеоперационном периоде у пациентов с колото-резаными ранениями живота в зависимости от времени получения ранения. Для исследования тромбоэластометрии (ТЭМ) применялся анализатор крови ROTEM (ПЭМ Innovations GmbH). Определение времени рекальцификации плазмы (ВРП). Определение тромбинового времени (ТВ). Оценку первой фазы свертывания крови осуществляли с помощью определения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ). Оценка величины протромбинового времени (ПТВ) и протромбинового индекса (ПТИ), использовалась для оценки второй фазы. Оценку третьей фазы проводилось по определению количества фибриногена крови. Фибриноген изучался с использованием метода, предложенного Клауссом на полуавтоматическом программируемом двухканальным коагулометре, используемым для анализа показателей гемостаза АПГ2-02-П ЭМКО. В оснащение данного прибора входил двухстрочный матричный дисплей с подсветкой. Активность АЧТВ определялась на автоматическом коа-гулометре ACL 200, фирмы Instrumentation Laboratory, с использованием наборов реагентов фирмы Roche.

На проведение исследование было получено разрешение локального этического комитета медицинского университета «Реавиз». Все исследования проводились после получения разъяснения цели и задач исследования и получения разрешения пациентов на участие в исследовании, что подтверждалось письменным согласием. С целью проведения математической обработки результатов, которые были получены в ходе исследования, изначально результаты вносились в электронную базу данных. Данная база представляла собой картотеку в табличном виде формата Excel. После занесения данных в базу анализ результатов проводился с использованием метода описательной статистики. В качестве критерия применялся критерий согласия Х2. Статистическая значимость определялась как р 0,01–0,29 — слабая положительная связь, r>0,30–0,69 — умеренная положительная связь, r>0,70–1,00 — сильная положительная связь.

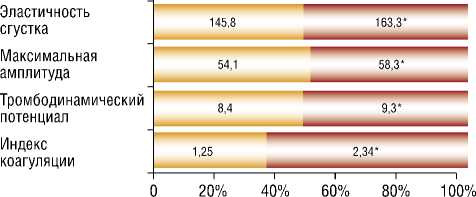

Результаты и обсуждение. Результаты исследования ТЭМ, полученные в двух сравниваемых группах в период 1–7 часов от момента получения травмы, представлены на рисунке 1.

Из представленных данных можно сделать заключение, что основные показатели ТЭМ у пациентов, отнесенных к группе А, в данный временной промежуток существенно не отличались от данных, полученных в группе сравнения. Так, показатель индекса коагуляции в группе здоровых доноров составил 1,23 [1,18; 1,26], а в исследуемой группе — 1,25 [1,19; 1,28] (r = 0,19, p>0,05); тромбодинамический потенциал, соответственно 8,6 ед. изм. [7,8; 9,1] и 8,4 ед. изм. [7,6; 9,3] (r = 0,17, p>0,05); максимальная амплитуда, в группе сравнения — 54,3 [52,7; 55,8] и 54,1 [52,1; 56,4] (r = 0,14, p>0,05); эластичность сгустка, соответственно 146,5 мм [141,4; 153,6] и 145,8

Группа A ____ Группа Б

Рис. 1. Показатели ТЭМ у пациентов с ранениями живота в период в период 1–7 часов от момента получения травмы.

Эластичность сгустка

Максимальная амплитуда

Тромбодинамический потенциал

Индекс коагуляции

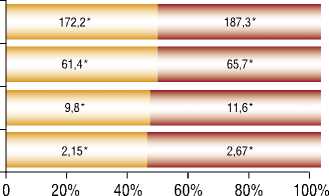

Группа А ____ Группа Б

Рис. 2. Показатели ТЭМ у пациентов с ранениями живота в период 8–14 часов от момента получения травмы,

[136,5; 151,6] (r = 0,12, p>0,05). В то же время в группе Б в данный период было зарегистрировано увеличение всех показателей ТЭГ по сравнению с данными здоровых доноров. Индекс коагуляции 2,34 [1,92; 2,51] (r = 0,89, p<0,05); тромбодинамический потенциал — 9,3 ед. изм. [8,6; 9,8] (r = 0,87, p<0,05); максимальная амплитуда — 58,3 [51,7; 62,4] (r = 0,84, p<0,05); эластичность сгустка — 163,3 мм [151,5; 167,3] (r = 0,82, p<0,05).

Как показали дальнейшие исследования, в период от 8 до 14 часов от момента получения травмы у раненных обеих групп была зарегистрирована активация агрегационной активности тромбоцитов, что подтверждается статистически достоверным увеличением показателей ТЭМ. При этом изменения данные изменения отличались в двух сравниваемых группах и также завесили от времени получения травмы. Полученные результаты ТЭМ в данный временной промежуток представлены на рис. 2.

На основании данных, отраженных на рис. 2, в период в период 8–14 часов от момента получения травмы, в сравниваемых группах были получены следующие результаты: индекс коагуляции в группе А — 2,34 [2,22; 2,73] (r = 0,86, p<0,05), в группе Б — 2,67 [2,38; 2,86] (r = 0,87, p<0,05); тромбодинамический потенциал в группе А — 9,8 ед. изм [9,1; 10,3] (r = 0,87, p<0,05), в группе Б — 11,6 ед. из. [10,7; 11,9] (r = 0,86, p<0,05); максимальная амплитуда, в группе А — 61,4 [58,4; 62,2] (r = 0,87, p<0,05), в группе Б — 65,7 [64,4; 66,2] (r = 0,84, p<0,05); эластичность сгустка в группе А — 172,2 мм [168,3; 175,7] (r = 0,85, p<0,05), в группе Б — 187,3 мм [178,6; 191,4] (r = 0,86, p<0,05).

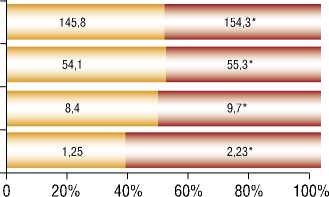

Как показывают результаты, полученные на 15–35 часов от момента получения травмы, в группе А происходило полное восстановление показателей ТЭМ, которые стали отвечать физиологически нормальным величинам, в то же время в группе Б исследуемые показатели обставились статически достоверно повышенными (Рис. 3).

Как показывает проведенное исследование, на результаты ТЭМ у пациентов с колото-резаными ранениями живота оказывает влияние время, от момента получения травмы. При этом, в тех случаях, когда раненому была оказана помощь до часа от момента получения трюмы, изменения в показателях ТЭМ происходили лишь в период 8–14 часов от момента получения травмы, а восстановление в период 15–35 часов от момента получения травмы. В то же время, в тех случаях, когда лечение начиналось позднее одного часа от момента получения трюмы, изменения в показателях ТЭМ регистрировались, начиная с 1–7 часов от момента получения травмы, а восстановлениях этих показателей не отмечалось в период 15–35 часов от момента получения травмы. На основании этого можно сделать заключение, что временной промежуток, от момента травмы до начала лечения играет важную роль в течении травматической болезни, и он влияет на агрегационную активность тромбоцитов, увеличивая ее. Все это в конечном итоге, может привести к повышенному тромбообразованию у таких пациентов и развитию такого грозного осложнения, как ТЭЛА.

Результаты исследования уровня D-димера при ранениях живота в ближайшем послеоперационном периоде, что при ранениях данной локализации, несмотря на одинаковый объем кровопотери и тяжесть состояния, изменения уровня D-димера происходит по-разному и зависит от времени доставки раненого и начала оперативного вмешательства. Так, в группе А в период 1–7 часов от момента получения травмы уровень D-димера составил 479 нг/мг [465;486] и статистически достоверно не изменялся по сравнению с данными, поученными в группе сравнения — 477 нг/мг [471; 484] (r = 0,15, p>0,05). Тогда как в группе Б уровень D-димера в этот период был статистически достоверно увеличен и составил 892 нг/мг [879; 1110] (r = 0,85, p<0,05).

В период 8–14 часов от момента получения травмы в группе А отмечалось статистически достоверное, по сравнению с группой сравнения, увеличение уровня D-димера до 675 нг/мг [654; 745] (r = 0,75, p<0,05), а в группе Б до 935 нг/мг [934; 1116] (r = 0,88, p<0,05).

В период 15–35 часов от момента получения травмы в группе А отмечалось восстановление уровня D-димера, который статистически достоверно не отличался от данных, поученных в группе сравнения, и составил 477 нг/мг [454; 564]. В группе Б данный показать уменьшался, однако оставался статистически достоверно повышенным по сравнению с данными группы сравнения 641 нг/мг [612; 675] (r = 0,88, p<0,05).

Эластичность сгустка

Максимальная амплитуда

Тромбодинамический потенциал

Индекс коагуляции

Группа А ____ Группа Б

Рис. 3. Показатели ТЭМ у пациентов с ранениями живота в период

15–35 часов от момента получения травмы.

Группа А

Группа Б

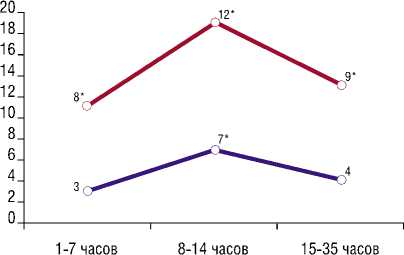

Рис. 4. Динамика образования фибриногена у пациентов с ранениями живота в различные периоды течения ТБ.

Таким образом, увеличение уровня D-димера у пациентов с ранениями живота является, с одной стороны, признаком развития ДВС-синдрома у данных пациентов, с другой стороны, он может быть рассмотрен как индикатор тромбоэмболических осложнений. Как показывают наши исследования, увеличение уровня D-димера в группе А происходит в 8–14 часов от момента получения травмы и восстанавливается в период 15–35 часов от момента получения травмы. Следовательно, пациентов с такими ранениями можно отнести к тромбоопасным именно в это период, что необходимо учитывать при ведении таких пациентов. В то же время, в группе Б увеличение уровня D-димера отмечается, начиная в период 1–7 часов от момента получения травмы, и не восстанавливается в период 15–35 часов от момента получения травмы. Отсюда следует, что такие раненые являются тромбоопасными в течение всего послеоперационного периода. Избыток D-димера свидетельствует об активации фибринолиза, который предшествует усиление коагуляционного каскада с избыточным образованием нерастворимого фибрина.

Динамика показателя фибриногена у раненых двух анализируемых групп в различные периоды ТБ отражены на рисунке 4.

Как можно увидеть на рисунке 4, у раненых группы А, в период 1–7 часов от момента получения травмы

количество фибриногена не превышало физиологически нормальных величин и составило 3,5 г/л [1,9; 3,8] (r = 0,12, p>0,05), тогда так в группе Б в этот временной промежуток происходило увеличение исследуемого показателя до 8,3 г/л [6,5; 9,4] (r = 0,83, p<0,05).

В период от 8–14 часов от момента получения травмы, как в группе А, так и в группе Б, было зарегистрирована увеличение количества фибриногена в сыворотки крови до 7,5 г/л [5,8; 8,4] (r = 0,75, p<0,05) — в группе А и до 12,3 г/л [10,4; 13,6] (r = 0,85, p<0,05) в группе Б. При этом в период от 15–35 часов от момента получения травмы, в группе А было выявлено восстановление исследуемого показателя до 4,3 г/л [2,7; 5,4] r = 0,11, p>0,05), тогда как в группе Б данный показатель оставался статистически достоверно увеличен до 9,4 г/л [8,3; 10,6] (r = 0,85, p<0,05).

В результате проведенного исследования установлено, что ранения живота приводят к различным изменениям агрегационной активности тромбоцитов, реологических свойств крови и уровню D-димера. Все эти особенности необходимо учитывать при ведении таких пациентов.

Исследование показателя ВСК у относительно здоровых добровольцев составил 2,5 мин. [1,7; 2,8]. При исследовании данного показателя у раненных в разные периоды ТБ были получены следующие результаты. В период 1–7 часов от момента получения травмы в группе А — 2,4 мин. [1,6; 2,7] (r = 0,11, p>0,05), в группе Б — 3,4 мин. [2,7; 4,2] (r = 0,71, p<0,05). Из представленных данных видно, что в группе Б при поступлении, изначально происходит статистически достоверное увеличение ВСК, что можно охарактеризовать как гиперкогуляцию. При этом в группе А данный показатель не изменялся и соответствовал физиологически нормальным, полученным в группе сравнения.

В период от 8–14 часов от момента получения травмы, в обеих исследуемых группах были выявлены признаки гиперкогуляции, проявляющиеся увеличением ВСК. В группе А данный показатель составил 3,9 с [2,7; 4,4] (r = 0,75, p<0,05), а в группе Б — 4,4 с [3,6; 4,8] (r = 0,77, p<0,05). В период от 15–35 часов от момента получения травмы, исследуемые показатели в обеих группах стали соответствовать тем, данным, которые были получены изначально, т.е. в группе А показатель ВСК нормализовался, а в группе Б — имелись признаки гиперкогуляции.

Помимо этого, было установлено, что течение ТБ при колото-резаных ранениях живота в различные периоды приводит к активации коагуляционного звена системы гемостаза, что подтверждается статистически достоверным укорочением ВРП и ТВ. При этом выраженность данных изменений также зависит от временного фактора, прошедшего от момента получения травмы. Так, в группе А в период 1–7 часов от момента получения травмы показатель ВРП составил 123 с [119; 125], а группе сравнения — 122 с [117; 126] (r = 0,11, p>0,05), тогда как в группе Б — 95 с [87; 98] (r = 0,86, p<0,05). В период от 8–14

часов от момента получения травмы, как в группе А, так и в группе Б регистрировалось снижение ВРП, соответственно, до 94 с [86; 98] (r = 0,88, p<0,05) в группе А и до 92 с [85; 94] (r = 0,88, p<0,05) в группе Б. Восстановление ВРП в группе А отмечалось в период от 15–35 часов от момента получения травмы, когда данный показатель стал соответствовать физиологически нормальным величинам, в тоже время в данный период показатель ВРП в группе Б не восстанавливался и был статистически достоверно снижен до 98 с [88; 102] (r = 0,81, p<0,05).

При исследовании второй фазы процесса свертывания крови, было установлено, что в группе сравнения ПТВ составил 17,2 [16,3;18,4]. В исследуемых группах в период 1–7 часов от момента получения ранения, показатель ПТВ находился в пределах 16,8 [15,4; 18,3] (r = 0,12, p>0,05), а в группе Б — 23,7 [21,5; 25,4] (r = 0,88, p<0,05). В период от 8–14 часов от момента получения травмы, как в группе А, так и в группе Б происходило статистически достоверное увеличение данного показателя до 27,3 [26,5; 29,6] (r = 0,83, p<0,05) в группе а, и до 31,3 [27,8; 33,5] (r = 0,87, p<0,05) в группе Б. В период от 15–35 часов от момента получения травмы, в группе А данный показатель составил 16,4 [15,4; 18,3] (r = 0,11, p>0,05) и 21,6 [19,8; 22,3] (r = 0,86, p<0,05) в группе Б. Показатель ПТИ в группе сравнения составил 76,8 [72,3: 78,8].

В период 1–7 часов от момента получения травмы показатель ПТИ составил 94 [86; 98] (r = 0,11, p>0,05), тогда как в группе Б — 112 [104; 119] (r = 0,86, p<0,05). В период от 8–14 часов от момента получения травмы, как в группе А, так и в группе Б регистрировалось снижение ПТИ, соответственно, до 124 [118; 127] (r = 0,88, p<0,05) в группе А и до 134 [125; 139] (r = 0,88, p<0,05) в группе Б. Восстановление ПТИ в группе А отмечалось в период от 15–35 часов от момента получения травмы, в группе Б в данный промежуток времени показатель ПТИ не восстанавливался и был повышен до 115 [107; 123] (r = 0,86, p<0,05).

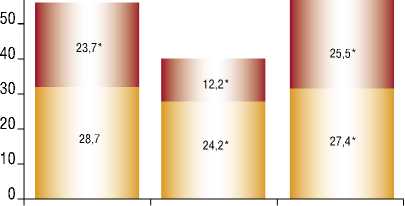

Динамика АЧТВ у раненых двух групп в различные сроки течения ТБ отражена на рисунке 5.

60^

1-7 часов 8-14 часов 15-35 часов

Группа А ____ Группа Б

Рис. 5. Динамика АЧТВ у пациентов с ранениями живота в ближайшем послеоперационном периоде.

Показатель АЧТВ в группе относительно здоровых людей составил 28,8 с [27,5; 29,4]. При исследовании данного показателя в динамике были получены следующие результаты: в период 1–7 часов от момента получения травмы в группе А исследуемый показатель находился в пределах 28,7 с [26,5; 31,3] (r = 0,13, p>0,05), в группе Б — 23,7 с [21,3; 25,6] (r = 0,73, p<0,05). В период от 8–14 часов от момента получения травмы, в группе А — 24,2 с [21,3; 26,1] (r = 0,83, p<0,05), в группе Б — 12,2 с [10,4; 13,6] (r = 0,85, p<0,05). В период от 15–35 часов от момента получения травмы в группе А — 27, с [25,3; 29,7] (r = 0,14, p>0,05), в группе Б — 25,5 с [23,6; 27,3] (r = 0,85, p<0,05). На основании представленных данных видно, что в ближайшем послеоперационном периоде показатель АЧТВ у пациентов с ранениями живота изменялся по-разному, при этом изменения данного показателя завесили от времени получения травмы. Так, в группе А в период 1–7 часов от момента получения травмы данный показатель не изменялся и соответствовал данным, полученным в группе сравнения, в тоже время в группе Б в этот период происходило статистически достоверное снижение данного показателя, что свидетельствует о проявлениях гиперкоагуляции в данной группе. В период от 15–35 часов от момента получения травмы, в группе А были выявлены признаки гиперкоагуляции, проявляющиеся снижением АЧТВ до 24,4 с [23,1; 25,3] (r = 0,82, p<0,05), в группе Б происходило дальнейшее снижение данного показателя до 12,2 с [10,4; 13,3] (r = 0,87, p<0,05). В период от 15–35 часов от момента получения травмы, в группе А показатель АЧТВ восстанавливался до физиологически нормальных показателей и составлял 27,4 с [26,2; 29,3] (r = 0,15, p>0,05), а в группе Б увеличение данного показателя, однако он не достигал физиологически нормальных величин и составлял 25,5 с [23,6; 26,1] (r = 0,74, p<0,05).

В результате проведенного исследования удалось установить основные показатели, оказывающие влияние на развитие осложнений в ближайшем послеоперационном периоде. Как один из прогностических показателей развития данного ТЭЛА можно рассматривать уровень D-димера. Результаты исследования уровня D-димера при травмах живота в первый и второй периоды ТБ показали, что изменения уровня D-димера в ближайшем послеоперационном периоде происходят по-разному и зависят от времени доставки пострадавшего и начала оперативного вмешательства. Так, в период 1–7 часов от момента получения травмы уровень D-димера в группе А составил 479 [465; 486] нг/мг и статистически достоверно не изменялся по сравнению с данными, полученными в группе сравнения, — 477 [471; 484] нг/мг (r = 0,15, p>0,05). А в группе Б уровень D-димера в этот период бы статистически достоверно увеличен и составил 892 [879; 1110] нг/мг (r = 0,85, p<0,05).

В период 8–14 часов от момента получения травмы, в группе А отмечалось статистически достоверное по сравнению с группой сравнения увеличение уровня D-димера до 675 [654; 745] нг/мг (r = 0,75, p<0,05), а в группе Б — до 935 [934; 1116] нг/мг (r = 0,88, p<0,05). В период 15–35 часов от момента получения ранения в группе А отмечалось восстановление уровня D-димера, который статистически достоверно не отличался от данных, полученных в группе сравнения, и составил 477 [454; 564] нг/мг. В группе Б данный показать уменьшался, однако оставался статистически достоверно повышенным по сравнению с данными группы сравнения — 641 [612; 675] нг/мг (r = 0,88, p<0,05). Таким образом, увеличение уровня D-димера у пациентов с травмами живота является, с одной стороны, признаком развития ДВС-синдрома у данных пациентов, с другой — он может быть рассмотрен как индикатор тромбоэмболических осложнений. Как показывают наши исследования, увеличение уровня D-димера в группе А происходит в период 8–14 часов от момента получения травмы. Восстановление данного показателя у пациентов этой группы происходило во временной промежуток между 15 и 35 часами после травмы. Исходя из данного факта, можно сделать заключение, что у пациентов с травмами живота, поступивших в период до 1 часа от момента травмы, возникновение тромбов может происходить в период от 8 часов до 14 часов, это нужно принимать во внимание при лечении данных пациентов. Одновременно с этим у пациентов, которые были отнесены в группу Б, увеличение данного показателя происходило во временной промежуток от 1 часа до 7 часов после травмы живота, и снижения его до нормальных величин, в отличие от пациентов группы А, во временных рамках 15–35 часов не было отмечено. Все это дает основание сделать заключение, что пациенты, которые были отнесены к группе Б, могут быть рассмотрены как тромбоопасные в течение продолжительного времени. Другим немаловажным фактором, способствующим развитию тромбоэмболических осложнений у пациентов с травмами живота, являются изменения тромбоцитарного гемостаза. Как показывают наши исследования, в ближайшем послеоперационном периоде у таких пациентов отмечается повышение показателей, характеризующих данный процесс. Здесь наиболее значимыми оказались следующие показатели: ВСК, агрегационная активность тромбоцитов и АЧТВ.

При сопоставлении лабораторных и клинических данных, нами было установлено, что наибольшее количество осложнений — 97% у пациентов группы А было отмечено в период 8–14 часов от момента получения травмы, тогда, как в группе Б, максимальное количество зарегистрированных осложнений было отмечено в период 15–35 часов от момента получения травмы.

Удалось установить факторы, оказывающие влияние на развитие ТЭЛА в ближайшем послеоперационном периоде.

-

1. Время доставки пострадавшего. Установлено, что развитие данного осложнения наиболее часто встречалось в тех случаях, когда время доставки пострадавшего превышало 1 час, в таких случаях ТЭЛА отмечена

-

2. Повреждаемый орган. В большинстве наблюдений — 38 (29,9%) случаев — ТЭЛА развилась при ранении паренхиматозных органов; при повреждении полых органов данное осложнение отмечено лишь в 5 (3,9%) наблюдениях (r = 0,89, p<0,05).

-

3. Состояние в момент поступления. Установлено, что чем тяжелее было состояние пострадавшего, тем более вероятно развитие ТЭЛА. Так, в том случае, если в момент поступления состояние расценивалось по шкале ВПХ-СП как удовлетворительное (всего 46 (36,2%) пациентов), данное осложнение развилось у 5 (3,9%) человек; в том случае, если пациенты поступали в состоянии средней степени тяжести (50 (39,4%) человек), ТЭЛА развилась у 12 (9,4%) пациентов (r = 0,78, p<0,05), а при оценке состояния как тяжелое (31 (24,4%) пациентов) — у 26 (20,5%) пациентов (r = 0,88, p<0,05).

-

4. Наличие и тяжесть шока. Установлено, что утяжеление степени шока приводило к увеличению вероятности развития ТЭЛА в ближайшем послеоперационном периоде. Так, в том случае, если пострадавшие поступали в шоке I степени, данное осложнение отмечено в 1 (0,8%) наблюдении, при поступлении в состоянии шока II степени — у 5 (3,9%) пострадавших (r = 0,67, p<0,05), а при поступлении в состоянии шока III степени — у 9 (7,1%) пациентов (r = 0,87, p<0,05).

-

5. Проведение противошоковых мероприятий на догоспитальном этапе. Как показывает проведенное исследование, из 127 пациентов с ранениями живота машинами СМП были доставлены больше половины — 86 (67,7%) человек, попутным транспортом — 41 (32,3%) пострадавший. Всем 86 пациентам на догоспитальном этапе проводились противошоковые мероприятия, включающие в себя адекватное обезболивание, внутривенную инфузионную терапию. Соответственно, оставшимся 41 пациенту такая терапия проведена не была. Как показывает проведенный анализ, из 86 пациентов, которые были доставлены СМП и которым проводились соответствующие мероприятия, развитие ТЭЛА в ближайшем послеоперационном периоде было зарегистрировано в 2 (1,6%) случаях, тогда как у пациентов без проведения соответствующей терапии — в 8 (6,3%) наблюдениях (r = 0,81, p<0,05). Исходя из этого, можно предположить, что на развитие данного осложнения может оказывать влияние грамотная и полноценная помощь, которая проводится на догоспитальном этапе во время транспортировки пациентов.

в 34 (26,8%) наблюдениях, тогда как в случаях, когда пациент был доставлен в течение 1 часа от момента получения травмы, такое осложнение регистрировалось в 9 (7,1%) случаях (r = 0,87, p<0,05).

Заключение

Травматическая болезнь приводит к увеличению уровня D-димера и коагуляционном звене системе ге- мостаза. При этом эти изменения зависят от времени доставки раненого: в случае доставки менее одного часа выявленные изменения развиваются в период от 8 до 14 часов, а восстанавливаются в период 36–48 часов; при доставке более одного часа — развиваются в период 1–7 часов и частично восстанавливаются в период 36–48 часов.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов (The authors declare no conflict of interest).

Список литературы Изменения некоторых показателей гемостаза при колото-резаных ранениях живота

- Масляков В.В., Костенко Е.В., Полковов С.В. Непосредственные результаты лечения закрытых травм печени, полученных вследствие дорожно-транспортных происшествий // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. - 2014. - №4. - С.54-62.

- Maslyakov VV, Kostenko EV, Polkovov SV Immediate results of treatment of closed liver injuries resulting from traffic accidents. News of higher educational institutions. Volga region. Medical sciences. 2014; 4: 54-62. (In Russ.).

- Рогаль М.М., Ярцев П.А., Стинская Н.А. Активно-выжидательная тактика у пациентов с проникающими колото-резаными ранениями живота при covid-19 (клинический случай) // Московский хирургический журнал. - 2022. - №3. - С.61-65.

- Rogal MM, Yartsev PA, Stinskaya NA. Active-waiting tactics in patients with penetrating stab wounds of the abdomen in covid-19 (clinical case). Moscow Surgical Journal. 2022; 3: 61-65. (In Russ.)]. DOI: 10.17238/2072-3180-2022-3-61-65

- Котив Б.Н., Самохвалов И.М., Маркевич В.Ю. и др. Колото-резаные торакоабдоминальные ранения: современная хирургическая тактика // Вестник хирургии имени И.И. Грекова. - 2019. - №178(1). - С.34-38.

- Kotiv BN, Samokhvalov IM, Markevich VYu, et al. Stab-cut thoracoabdominal wounds: modern surgical tactics. Bulletin of Surgery named after I.I. Grekov. 2019; 178(1): 34-38. (In Russ.)] 10.24884/0042-4625-2019-178-1 -34-38. DOI: 10.24884/0042-4625-2019-178-1-34-38

- Хубутия М.Ш., Рогаль М.Л., Ярцев П.А. и др. Возможности видеолапароскопии при лечении пострадавших с травмой живота // Вестник хирургической гастроэнтерологии. - 2012. - №3. - С.74-80.

- Khubutia MS., Rogal ML, Yartsev PA, et al. Possibilities of videolaparoscopy in the treatment of victims with abdominal trauma. Bulletin of Surgical Gastroenterology. 2012; 3: 74-80. (In Russ.).

- Трапезников К.М., Петров В.Г. Совершенствование хирургической тактики оказания медицинской помощи пациентам с проникающими колото-резаными ранениями брюшной полости // Эндоскопическая хирургия. - 2012. - №18(3). - С.20-24.

- Trapeznikov KM, Petrov VG. Advance in surgical approach in the management of patients with penetrating abdominal stab wounds. Endoscopic Surgery. 2012; 18(3): 20-24. (In Russ.).

- Рогаль М.М., Ярцев П.А., Стинская Н.А. Активно-выжидательная тактика у пациентов с проникающими колото-резаными ранениями живота: ретроспективное когортное исследование // Хирургическая практика. - 2022. - №3. - С.85-92.

- Rogal MM, Yartsev PA, Stinskaya NA Activewaiting tactics in patients with penetrating stab wounds of the abdomen: a retrospective cohort study. Surgical practice. 2022; 3: 85-92. (In Russ.)]. DOI: 10.38181/2223-2427-2022-3-85-92

- Масляков В.В., Барсуков В.Г., Бочкарев Д.В. Изменения некоторых показателей микроциркуляции у детей с различными ранениями живота. - 2014. - №15(8-9). - С.47-51.

- Maslyakov VV, Barsukov VG, Bochkarev DV Changes in some indicators of microcirculation in children with various abdominal wounds. 2014; 15(8-9): 47-51. (In Russ.).

- Абакумов М.М., Цамалаидзе Л.Н., Воскресенский О.В. и др. Ранения шеи, груди и живота огнестрельным травматическим оружием // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. - 2010. - №11. - С.16-22.

- Abakumov MM, Tsamalaidze LN, Voskresenskiy OV, et al. Injuries to the neck, chest and abdomen with a firearm traumatic weapon. Surgery. Magazine named after N.I. Pirogov. 2010; 11: 16-22. (In Russ.).