Изменения некоторых провоспалительных цитокинов и растворимых форм адгезивных молекул эндотелия в сыворотке крови при колото-резаных ранах шеи и их прогностическое значение

Автор: Масляков В.В., Урядов С.Е., Воронов В.В., Аристова И.С., Акмалов Н.А.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4 т.16, 2021 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования. Изучить прогностическое значение некоторых провоспалительных цитокинов и адгезивных молекул эндотелия в сыворотке крови при колото-резаных ранах шеи в ближайшем послеоперационном периоде. Материалы и методы. Работа основана на анализе течения послеоперационного периода 112 пациентов с колото-резаными ранами шеи. Результаты. На основании проведенного исследования можно сделать заключение, что в ближайшем послеоперационном периоде при колоторезаных ранах шеи происходит резкое увеличение количества провоспалительных цитокинов на третьи сутки, т.е. можно говорить о развитии цитокинового шторма. При сопоставлении лабораторных и клинических данных установлено, что в первые послеоперационные сутки было выявлено минимальное количество осложнений - 2% при этом все они были связаны с неполноценно выполненным гемостазом, что проявилось продолжающимся кровотечением из послеоперационной раны. Летальность на первые послеоперационные сутки также находилась на минимальном уровне - 3%, причиной летальных исходов стал различный шок. На третьи послеоперационные сутки было зарегистрировано наибольшее количество осложнений - 27%, при этом они носили гнойно-септический характер. Однако летальность на данные послеоперационные сутки не была высокой и составила 4%. К пятым послеоперационным суткам отмечено значительное увеличение летальных случаев до 23%, при этом, количество выявленных осложнений значительно снизилось и составило - 12%. В дальнейшем количество осложнений не превышало 0,1%, а летальных случаев зарегистрировано не было. Анализ показателей, характеризующих концентрацию растворимых форм адгезивных молекул эндотелия в сыворотке крови и провоспалительных цитокинов, оказывали влияние на осложнения и летальный исход. Осложнения развивались в тех наблюдениях, когда увеличение данных показателей происходило в 1,5 раза от нормальных показателей, а летальность более чем в 2,5 раза.

Колото-резаные раны шеи, ближайший послеоперационный период, провоспалительные цитокины, растворимые формы адгезивных молекул эндотелия, прогноз

Короткий адрес: https://sciup.org/140290455

IDR: 140290455 | DOI: 10.25881/20728255_2021_16_4_65

Текст научной статьи Изменения некоторых провоспалительных цитокинов и растворимых форм адгезивных молекул эндотелия в сыворотке крови при колото-резаных ранах шеи и их прогностическое значение

Ранения шеи не занимают ведущие места в структуре ургентных состояний, однако, их смело можно отнести к жизне угрожающим. Это связано с тем, что в области шеи имеется скопление многих жизненно важных образований, сосудов, нервов и их повреждение может привести к летальному исходу. Кроме того, ранения в этой области характеризуются непредсказуемостью раневого канала, имеются определённые трудности при выполнении первичной хирургической обработке (ПХО) и оперативного доступа. Повреждения в данной анатомической области встречаются в 1,5–2% от числа всех ранений [1]. Ранения шеи также характеризуются высокой летальностью, которая обусловлена кровопотерей и шоком [1; 2]. Кроме этого, в ближайшем послеоперационном периоде у таких раненых зачастую развиваются осложнения, которые, в своем большинстве, носят гнойно-септический характер [1–3]. Непредсказуемость течения вызывает ряд вопросов, направленных на осуществление прогноза при таких ранениях. Как показывают ранее проведенные наши исследования [4], одним из важных показателей, который характеризует течение ближайшего послеоперационного периода у таких раненых являются показатели оценки экспрессии

адгезивных молекул провосполительных цитокинов.

Цель исследования

Изучить прогностическое значение некоторых про-воспалительных цитокинов и адгезивных молекул эндотелия в сыворотке крови при колото-резаных ранах шеи в ближайшем послеоперационном периоде.

Материалы и методы

Работа основана на анализе течения послеоперационного периода 112 пациентов с колото-резаными ранами шеи. Базой для исследования была больница скорой медицинской помощи (БСМП) г. Энгельса. В качестве первичной документации анализировались истории болезней раненых, протоколы судебно-медицинской экспертизы. Средний возраст участников исследования составил 34,6±5 лет. Подавляющее большинство раненых было мужского пола — 79 (70,5%), женского пола было 33 (29,5%) человека. В исследование включались все раненые, поступившие в экстренном порядке с диагнозом колото-резаные раны шеи. Критериями включения были: все раненые, поступившие с ранами шеи. Критериями исключения: сочетанные ранения живота, головы, конечностей, дети до 15 лет, повреждения спинного мозга.

Для классификации повреждений в области шеи, использовании классификацию, предложенную А.А. За-вражновым (2005) [5]. Согласно данной классификации используется 6 основных характеристик, применяемых при описании таких ранений. Данные характеристики включают в себя глубину раны, при этом выделяют поверхностные раны, которые не проникают подкожную мышцу (m. platisma), а также глубокие раны, к которым относят такие ранения, которые проникаю через m. platisma. Данная классификация соответствует терминологическим понятиям, которые приняты в зарубежной литературе обозначать, как проникающие («penetrating») и непроникающие («nonpenetrating») раны в области шеи. Применительно данной классификации к нашему исследованию, были получены следующие результаты: ранения переднего отдела шеи были отмечены у 62 (55,3%) человек, что составило более половины от числа всех ранений. Из них ранения первой зоны были выявлены у 21 (17,9%) раненых, второй зоны — у 19 (16,9%) и третьей зоны — у 22 (19,6%) человек. Ранения задних отделов шеи отмечено у 38 (33,9%) человек. В остальных 12 (10,7%) наблюдениях были сочетанные повреждения переднего и заднего отделов шеи. Таким образом, в момент поступления преобладали раны шеи, локализованные на передней поверхности — 55,3%, тогда как задней поверхности — 33,9%. В том случае, если раненые находились в шоке, то в наших наблюдениях применялась классификация по трем степеням. Применение данной классификации, основанной на определении именно трех степеней, по нашему мнению, позволило более правильно подходить ко многим важным практическим вопросам, которые касаются выбора хирургической тактики, сортиров- ки, оптимизации действий, связанных с выбором объема и характера как лечебных, так и профилактических мероприятий. Более правильно оценить результаты лечения, в частности, если эти мероприятия оказывались при массовых поступлениях раненых. Использование трехстепенной классификации позволило учесть и те моменты, которые связаны с патологическими процессами, развивающимися при повреждениях и которые используют при описании трех степеней шока. Использование четырехстепенной классификации существенно не отличается от классификации, которая включает три степени, так как четвертая степень шока — это терминальное состояние. Как показывает проведенный нами анализ, к моменту поступления пациентов в стационар, шоковое состояние различной степени тяжести было отмечено у 34 (30,3%) человек. У подавляющего количества анализируемых раненых — 14 (12,2%) человек, был диагностирован шок I степени. В меньшем количестве — 12 (10,7%) человек, были признаки шока III степени, тогда как шок II степени был отмечен у наименьшего количества раненых — 8 (7,1%) человек. Как одну из возможных причин развития шока можно отметить наличие или отсутствие множественных повреждений при колото-резаных ранах в области шеи. В момент поступления отмечено преобладание множественных повреждений над одиночными, соответственно, 76 (67,8%) и 36 (32,1%) человек. Проведенный анализ позволил установить, колото-резаные ранения шеи приводили к пересечениям крупных сосудов, расположенных в данной анатомической области, такие повреждения были выявлены у 10 (8,9%) раненых, повреждения более мелких или сосудов, которые могут быть отнесены к второстепенным, были отмечены чуть в меньших наблюдениях, но составили значительный процент случаев — 9 (8,0%). Среди других повреждений можно выделить ранения слюнной железы, которое отмечено в 11 (9,8%) случаях. На ранение пищевода и периферических нервов приходилось по 9 (8,0%) случаев, ранение гортани и трахеи — по 6 (5,3%) наблюдений, ранение щитовидной железы — 5 (4,5%) случаев, повреждение подъязычной кости и лимфатических протоков по 4 (3,6%) наблюдения, глотки — 3 (2,8%) раненых. Таким образом, можно утверждать, что при таких ранениях шеи наиболее значимый процент отводится повреждениям сосудов, которые отмечены в 19 (16,9%) случаях. В качестве первичной документации анализировались истории болезней раненых, выписки из них, амбулаторные карты, протоколы судебно-медицинской экспертизы, сопроводительные листы бригад скорой медицинской помощи (СМП), в тех случаях, когда раненые доставлялись СМП. В качестве обязательной оценки учитывали характер и частоту дыхательных движений, показатели гемодинамики: ЧСС, величины систолического и диастолического артериального давления (АД). Из общего количества раненых в момент поступления ясное сознание было отмечено у 79 (70,5%) человек, спутанное — у 12 (10,7%), отсутствовало сознание — у 21 (18,7%)

Масляков В.В., Урядов С.Е., Воронов В.В. и др.

ИЗМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ И РАСТВОРИМЫХ ФОРМ АДГЕЗИВНЫХ МОЛЕКУЛ ЭНДОТЕЛИЯ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ПРИ КОЛОТО-РЕЗАНЫХ РАНАХ ШЕИ И ИХ ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ человек. При этом нарушения гемодинамических показателей различной выраженности было выявлено у 68 (60,7%), тогда как стабильная гемодинамика — у 45 (40,2%) раненых. Признаки нарушения внешнего дыхания в момент поступления отмечено у 21 (0,9%) человек. Тяжесть кровопотери оценивали с применением клинических методов, для этого осуществляли оценку глубины гемодинамических нарушений. Помимо этого использовались лабораторные показатели: определялся уровень гемоглобина, количество эритроцитов в периферической крови. По объему кровопотери раненые были распределены следующим образом: легкая кровопотеря — 50 (50%) раненых, средней степени — 38 (33,9%), тяжелая — 18 (16,0%) человек. Таким образом, в момент поступления преобладала кровопотеря легкой степени. Тяжесть полученной травмы при колото-резаных ранах шеи проводили с применением шкалы «ВПХ-П» [6]. Исходя из рекомендаций по применению данной шкалы, по тяжести всех пострадавших разделяют на четыре степени: первая или легкая, вторая или средняя, третья или тяжелая и четвертая или крайне тяжелая. Легкая степень тяжести при поступлении отмечено у 21 (18,7%) человека, средняя степень тяжести у 56 (50%) человек, тяжелая степень у 23 (20,5%) человек и крайне тяжелая — у 12 (10,7%) раненых. Отсюда следует, что большинство раненых в момент поступления имели средне-тяжелую степень тяжести. Оценку тяжести состояния раненых при поступлении в лечебное учреждение по шкале «ВПХ-СП» [6]. Оценка тяжести травмы и тяжести состояния осуществлялась ретроспективно, после выполнения анализа историй болезни раненных. Анализ данных показывает, что большинство раненых — 58 (51,7%) в момент поступления имели повреждения средней степени тяжести, тяжелые повреждения были выявлены у 34 (51,7%) раненых, легкие повреждения отмечены у 12 (10,7%) пострадавших, критическое состояние отмечено у 5 (4,5%) больных и крайне тяжелые повреждения — у 3 (2,6%) раненых. Отсюда следует, что у большинства раненых в момент поступления были зарегистрированы тяжелые и средней степени тяжести повреждения. В процессе лечения раненых с данной локализацией широко применялась антибактериальная и противовоспалительная терапия, включающая нестероидные противовоспалительные средства. Профилактика тромбоэмболических осложнений, для этого использовался гепарин. Эффективность оказания хирургической помощи при колото-резаных ранах шеи оценивалась по общепринятым результатам, для этого определялась частота осложнений, как местных, развившихся в области раны, так и общих, проявившихся развитием воспаления, а также количество летальных исходов. Как показывает проведенный анализ 112 поступивших с колото-резаными ранами шеи, подавляющему большинству раненых — 98 (87,5%), оперативное лечение выполнялись в экстренном порядке. Из этого количества раненых в 34 (30,3%) наблюдениях оперативное лечение проводилось в связи с сочетанными повреж- дениями, в 10 (8,9%) наблюдениях операции были выполнены в срочном порядке, а в 4 (3,6%) — в отсроченном. Как правило, оперативное вмешательство начиналось под местной анестезией с применением раствора новокаина, такой прием применялся в 72 (64,3%) случаев. Под наркозом изначально операция начиналась в 40 (35,7%) наблюдениях. Показания для оперативного вмешательства под наркозом: признаки нестабильной гемодинамики, достоверные признаки повреждений органов шеи, продолжающееся кровотечение из крупных сосудов. Считаем необходимым отметить, что из 72 раненых, операцию которым начинали под местной анестезией, в большинстве наблюдений — 56 (50%) в процессе выполнения ПХО и ревизии раны потребовался наркоз. Показанием для этого служили глубина раневого канала — в 20 (17,8%) наблюдений, обширность повреждения мягких тканей — в 15 (13,4%) случаев, повреждения органов шеи — 21 (18,7%) случай. В подавляющем большинстве наблюдении был выбран интубационный наркоз — в 38 (33,9%), использование внутривенного наркоза было лишь в 18 (16,0%) наблюдениях. По нашему мнению, выполнение оперативного вмешательства под интубационным наркозом имеет ряд преимуществ, которые связаны с наибольшей управляемостью, при этом создается каркас для органов шеи, что наиболее удобно при операции на трахеи. Анализ данных позволяет выделить основные операции, которые были выполнены при ранениях в области шеи. Наиболее частой операцией, которая выполнялась при таком ранении заключалась в интубации трахеи без вмешательства на полых органах. Данная операция была проведена в 56 (50%) наблюдений. На втором месте по частоте выполнения можно выделить перевязку сосудов в ране, которая применялась в 12 (10,7%) наблюдениях. В 14 (12,5%) наблюдений при колото-резаных ранах шеи пришлось выполнить торакотомию, которая применялась в 8 (7,1%) случаев. Выполнение типичной трахеостомии без шва гортани и трахеи произведено у 12 (10,7%) раненых. Выполнение только диагностических ревизий органов, расположенных в области шеи, потребовалось в 10 (8,9%) случаях. Наложение швов трахеи или гортани с выполнением трахеостомии осуществлено в 8 (7,1%) случаях. Выполнение атипичной трехеостомии без наложения шва на гортань и трахею осуществлялось в 7 (6,2%) случаях. На перевязку сосуда на протяжении и наложение сосудистого шва пришлось по 1 (0,8%). Нередко, при выполнении операции на шеи дежурная бригада сталкивалась с рядом сложностей, что потребовало применения тактики Damage Control, которая в наших наблюдениях была применена 29 (25,9%) случаях. Применение данной тактики было связано с несколькими причинами. Первое — продолжающееся кровотечение, что приводило к нестабильной гемодинамики, при этом кровоточащий сосуд располагался в глубине раны, что требовало более глубокой ревизии. В таких случаях чаще всего рану тампонировали, стабилизировали гемодинамику, потом продолжали оперативное

вмешательство. Второй причиной можно назвать выполнение операций на шеи, которые потребовали привлечения отоларингологов. В качестве приоритета были рассмотрены осложнения, которые развились вследствие нарушения хирургической тактики, неправильного объема оказанного пособия или вследствие технических погрешностей, которые привели к несостоятельности анастомоза, вторичному кровотечению или нагноению раневой поверхности, а также к другим последствиям. Анализ причин летальных исходов осуществлялся на основании проведения анализа протоколов судебно-медицинских исследований трупов, в связи с тем, что большинство ранений носило криминальный характер.

Оценку экспрессии адгезивных молекул на поверхности эндотелия осуществляли с помощью определения концентрации их растворимых форм (sICAM-1 — растворимая форма межклеточной адгезивной молекулы 1 типа, sVCAM-1 — растворимая форма сосудистой адгезивной молекулы, sPECAM-1 — растворимая форма тромбоцитано-эндотелиальной адгезивной молекулы, sP-и sE-селектинов) в сыворотке крови. Кроме того в работе проводилась оценка уровня провосполительных цитокинов, в качестве таковых были взяты интерлейкин-1-бетта (ИЛ-1-β) и фактор некроза опухоли альфа (ФНО-α). Для исследования показателей sICAM-1, sVCAM-1, sPECAM-1, sP- и sE-селектинов. Исследования адгезивных молекул проводилось с применением наборов реактивов реактивов Human sICAM-1 ELISA BMS201, Human sVCAM-1 ELISA BMS232, Human sPECAM-1 ELISA BMS229, Human sP-selectin ELISA BMS219/4 и Human sE-selectin ELISA BMS205 производства Австрийской фирмы Bender MedSystems GmbH. Определение выбранных цитокинов осуществлялось с помощью наборов реактивов, которые выпускает фирма «Вектор-Бест»: интерлейкин-1-бета-ИФА-БЕСТ и альфа-ФНО-ИФА-БЕСТ. Измерение оптической плотности осуществляли с помощью анализатора Stat Fax 2100 (Awareness Technology Inc.) производство США, длина волны составляла 450 нм. Помимо адгезивных молекул в работе проведено исследование некоторых интерлекинов, относящихся к провосполительным: IL-1β, IL-2, IL-6, IL-8, фактора некроза опухоли (TNFα) и интер-ферона-γ (IFN-γ) в плазме крови. Исследования проводились по методике, предложенной А.В. Карауловым [7], использовались наборы реагентов ProCon, произведенных в г. Санкт-Петербурге. Для определения этих параметров использовался метод флуоресцирующих антител (МФА). Забор биологического материала (крови) осуществлялся путем взятия венозной крови из вены, расположенной в области локтевого сгиба. Объем забранной крови составлял не более 5 мл, который затем центрифугировали для получения сыворотки. Исследование крови у раненых в область шею производилось на первые, третьи, пятые, седьмые и десятые послеоперационные сутки. Для сравнения лабораторных показателей была сформирована группа сравнения в количестве 17 человек, куда вошли доноры-добровольцы без установленной патологии, со- поставимые по возрасту и полу. Забор крови у пациентов данной группы осуществлялся однократно.

Полученные в процессе исследований данные были статистически обработаны с вычислением параметрических (по критерию Стьюдента) и непараметрических (Wilcoxоn test) критериев достоверности различий значений признаков в сравниваемых совокупностях с использованием компьютерной программы «Statistica 7.0». Статистически достоверным считали различие между сравниваемыми величинами при значении р меньше 0,05. Корреляционная связь между двумя признаками оценивалась непараметрическим критерием — коэффициентом корреляции Спирмена.

Результаты

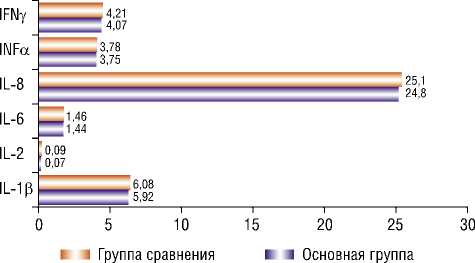

В результате проведенного исследования было установлено, что в первые послеоперационные сутки у пациентов с колото-резаными ранениями шеи существенных, статистически достоверных различий получено не было, все исследуемые показатели в основной группе не отличались от данных полученных в группе сравнения. Полученные результаты представлены на рисунке 1.

Проведение математического анализа показало, что в основной группе показатель IL-1 β — 5,92 пг/мл доверительный интервал (ДИ) [5,06; 6,87]; IL-2 — 0,07 пг/мл ДИ [0,06; 0,10], IL-6 1,44 пг/мл ДИ [1,23; 1,76], IL-8 24,8 пг/мл ДИ [23,6; 25,4], TNF α 3,75 пг/мл ДИ [3,01; 4,06], IFN- γ 4,07 пг/мл ДИ [3,06; 4,76]. В группе сравнения: IL-1 β — 6,08 пг/мл ДИ [5,10; 6,91]; IL-2 — 0,09 пг/мл ДИ [0,08; 0,11], IL-6 1,46 пг/мл ДИ [1,33; 1,80], IL-8 25,1 пг/мл ДИ [24,2; 28,4], TNF α 3,78 пг/мл ДИ [3,51; 4,16], IFN- γ 4,21 пг/мл ДИ [3,06; 4,75]. По всем показателям в основной группе и группе сравнения не получено статистически достоверных различий (p>0,05). Считаем необходимым отметить, что на первые послеоперационные сутки было выявлено минимальное количество осложнений — 2% при этом все они были связаны с неполноценно выполненным гемостазом, что проявилось продолжающимся кровотечением из послеоперационной раны. Летальность на первые послеоперационные сутки также находилась на минимальном уровне — 3%, причиной летальных исходов стал различный шок. При

Рис. 1. Показатели некоторых провосполительных цитокинов у пациентов с ранением шеи в 1-е послеоперационные сутки (пг/мл).

Масляков В.В., Урядов С.Е., Воронов В.В. и др.

ИЗМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ И РАСТВОРИМЫХ ФОРМ АДГЕЗИВНЫХ МОЛЕКУЛ ЭНДОТЕЛИЯ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ПРИ КОЛОТО-РЕЗАНЫХ РАНАХ ШЕИ И ИХ ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

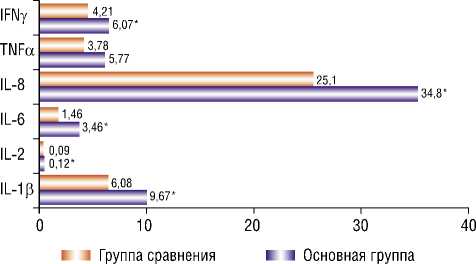

Рис. 2. Показатели некоторых провосполительных цитокинов у пациентов с ранением шеи на 3-и послеоперационные сутки (пг/мл). Примечание: здесь и далее * — знак, показывающий статистическую достоверность.

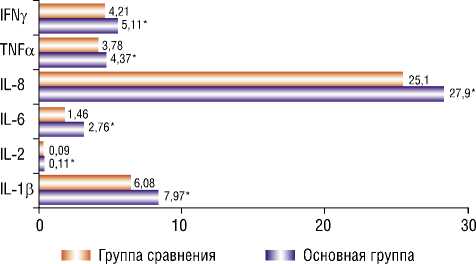

Рис. 3. Показатели некоторых провосполительных цитокинов у пациентов с ранением шеи на 7-е послеоперационные сутки (пг/мл).

исследовании данных показателей в динамике к третьим послеоперационным суткам было установлено статистически достоверное увеличение всех провоспалительных цитокинов в сыворотке крови по сравнению с данными группы сравнения (Рис. 2).

Проведение математического анализа показало, что в основной группе показатель IL-1 β составил 9,67 пг/мл ДИ [8,61; 11,17]; IL-2 — 0,12 пг/мл ДИ [0,10; 0,14], IL-6 — 3,46 пг/мл ДИ [2,283; 4,16], IL-8 — 34,8 пг/мл ДИ [33,6; 35,7], TNF α — 5,77 пг/мл ДИ [4,07; 6,11], IFN- γ — 6,07 пг/мл ДИ [5,16; 7,26]. По всем показателям в основной группе и группе сравнения получено статистически достоверные различия (p<0,05). Таким образом, на данные послеоперационные сутки у раненых в область шеи отмечается резкое увеличение количества провосполительных цитокинов, т.е. можно говорить о развитии цитокинового шторма. При сопоставлении лабораторных и клинических данных установлено, что на данные послеоперационные сутки было зарегистрировано наибольшее количество осложнений — 67%, при этом они носили гнойно-септический характер. Однако летальность на данные послеоперационные сутки не была высокой и составила 4%. К пятым послеоперационным суткам существенных изменений в анализируемых показателях у раненых в область шеи отмечено не было. При сопоставлении с клинической картиной было установлено, что на данные сутки было отмечено значительное увеличение летальных случаев до 23%, при этом, количество выявленных осложнений значительно снизилось и составило — 12%. К седьмым послеоперационным суткам происходило снижение провосполительных цитокинов у раненых в область шею, однако они оставались статистически достоверно повышенными по сравнению с данными, полученными в группе сравнения (Рис. 3).

К 10-м послеоперационным суткам происходило полное восстановление исследуемых показателей, которые стали соответствовать данным, полученным в группе сравнения из группы сравнения. Таким образом, проведенные исследования провоспалительных цито- кинов у пациентов с ранениями шеи, показали, что в ближайшем послеоперационном периоде происходило постепенное увеличение данных показателей, начиная с третьих послеоперационных суток, когда отмечалось развитие цитокинового шторма. Из этого можно сделать заключение, что данный показатель может быть рассмотрен как прогностический фактор в развитии осложнений и летального исхода. При этом следует отметить, что осложнения развивались в тех наблюдениях, когда увеличение провоспалительных цитокинов происходило в 1,5 раза от нормальных показателей, а летальность более чем в 2,5 раза.

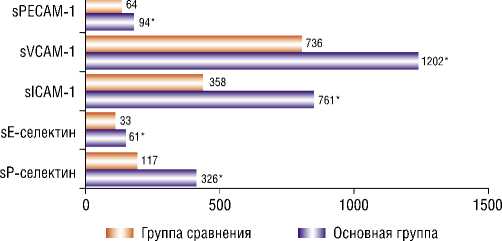

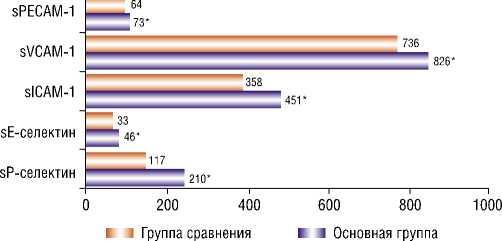

Полученные результаты анализа результатов растворимых форм адгезивных молекул эндотелия в сыворотке крови при различных ранениях шеи представлены на рисунке 4. При проведении анализа данных, которые представлены на рисунке 13, можно сделать заключение, что в 1-е послеоперационные сутки показатели, полученные в группе с ранениями шеи, статистически достоверно не отличались от данных, полученных в группе сравнения. Так, показатель sP-селектина в группе сравнения составил 117 нг/мг ДИ [116; 119], в основной группе — 118 нг/мг ДИ [117; 120] p>0,05; sE-селектина —, соответственно,

Рис. 4. Показатели, характеризующие концентрацию растворимых форм адгезивных молекул эндотелия в сыворотке крови при ранениях шеи в 1-е послеоперационные сутки (нг/мг).

Рис. 5. Показатели, характеризующие концентрацию растворимых форм адгезивных молекул эндотелия в сыворотке крови при ранении шеи на 3-и послеоперационные сутки (нг/мг).

Рис. 6. Показатели, характеризующие концентрацию растворимых форм адгезивных молекул эндотелия в сыворотке крови при ранении шеи на 7-е послеоперационные сутки (нг/мг).

33 нг/мг ДИ [31; 34] и 34 нг/мг ДИ [33; 35] p>0,05; sICAM-1 — 358 нг/мг ДИ [351; 364] и 360 нг/мг ДИ [350; 376] p>0,05; sVCAM-1 — 736 нг/мг ДИ [731; 744] и 741 нг/мг ДИ [733; 755] p>0,05; sPECAM-1 — 64 нг/мг ДИ [51; 67] и 63 нг/мг ДИ [62; 65] p<0,05.

При исследовании данных показателей в динамике было установлено, что на 3-и послеоперационные сутки у раненых данной группы происходило резкое, статистически достоверное всех исследуемых показателей (Рис. 5). На данные сутки показатель sP-селектина составил 326 нг/мг ДИ [311; 332] p<0,05; sE-селектина — 61 нг/мг ДИ [53; 65] p<0,05; sICAM-1 — 761 нг/мг ДИ [751; 784] p<0,05; sVCAM-1 — 1202 нг/мг ДИ [1000; 1344] p<0,05; sPECAM-1 — 94 нг/мг ДИ [91; 97] p<0,05. При этом увеличение концентрации адгезивных молекул эндотелия находилось в корреляционной взаимосвязи с увеличением провоспалительных цитокинов. Так, при проведении математического анализа была установлена сильная положительная корреляционная зависимость (r = 0,86) между провосполительными цитокинами и растворимыми формами адгезивных молекул эндотелия. Это может быть объяснено тем фактором, что одним из регуляторов экспрессии этих молекул имеются на поверхности эндо-телиоцитов TNF α и IL-1 β .

Существенных изменений в анализируемых показателях у пациентов данной группы на 5-е послеоперационные сутки получено не было. К седьмым послеоперационным суткам в данной группе раненых происходило уменьшение показателей, характеризующие концентрацию растворимых форм адгезивных молекул эндотелия в сыворотке крови, однако, они оставались статистически достоверно повышенными по сравнению с данными, полученными в группе сравнения (Рис. 6).

Показатель sP-селектина составил 210 нг/мг ДИ [111; 292] p < 0,05; sE-селектина — 46 нг/мг ДИ [33; 45] p<0,05; sICAM-1 — 451 нг/мг ДИ [361; 524] p<0,05; sVCAM-1 — 826 нг/мг ДИ [789; 934] p<0,05; sPECAM-1 — 73 нг/мг ДИ [67; 87] p<0,05. К 10-м послеоперационным суткам в группе ранами с колото-резанными ранениями шеи все исследуемые показатели восстанавливались и стаи соответствовать данным, полученным показателям группы сравнения из относительно здоровых людей. Таким образом, проведенное исследование показывает, что колото-резанные раны шеи оказывает существенное влияние на изменения концентрации провоспалительных цитокинов, растворимых форм адгезивных молекул эндотелия в сыворотке крови. В первую очередь селектинов это связано с тем, что у данных молекул, лектинподобный домен обеспечивает адгезию лейкоцитов к эндотелиальным клеткам, которые характеризуют процессы воспаления. Анализ показателей, характеризующих концентрацию растворимых форм адгезивных молекул эндотелия в сыворотке крови, показал, что также как и провоспалительные цитокины, данные показатели оказывали влияние на осложнения и летальный исход. Осложнения развивались в тех наблюдениях, когда увеличение данных показателей происходило в 1,5 раза от нормальных показателей, а летальность более чем в 2,5 раза. На основании проведенного исследования можно сделать заключение, что в ближайшем послеоперационном периоде при колото-резаных ранах шеи происходит резкое увеличение количества провоспали-тельных цитокинов на третьи сутки, т.е. можно говорить о развитии цитокинового шторма. При сопоставлении лабораторных и клинических данных установлено, что в 1-е послеоперационные сутки было выявлено минимальное количество осложнений — 2% при этом все они были связаны с неполноценно выполненным гемостазом, что проявилось продолжающимся кровотечением из послеоперационной раны. Летальность на 1-е послеоперационные сутки также находилась на минимальном уровне — 3%, причиной летальных исходов стал различный шок. На 3-и послеоперационные сутки было зарегистрировано наибольшее количество осложнений — 27%, при этом они носили гнойно-септический характер. Однако летальность на данные послеоперационные сутки не была высокой и составила 4%. К 5-м послеоперационным суткам отмечено значительное увеличение летальных случаев до 23%, при этом, количество выявленных осложнений значительно снизилось и составило — 12%. В дальнейшем

Масляков В.В., Урядов С.Е., Воронов В.В. и др.

ИЗМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ И РАСТВОРИМЫХ ФОРМ АДГЕЗИВНЫХ МОЛЕКУЛ ЭНДОТЕЛИЯ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ПРИ КОЛОТО-РЕЗАНЫХ РАНАХ ШЕИ И ИХ ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ количество осложнений не превышало 0,1% а летальных случаев зарегистрировано не было. Анализ показателей, характеризующих концентрацию растворимых форм адгезивных молекул эндотелия в сыворотке крови и провоспалительных цитокинов, оказывали влияние на осложнения и летальный исход. Осложнения развивались в тех наблюдениях, когда увеличение данных показателей происходило в 1,5 раза от нормальных показателей, а летальность более чем в 2,5 раза.

Из 112 оперированных по поводу ранений шеи осложнения в ближайшем послеоперационном периоде развились у 53 (47,3%). Основным осложнением, выявленным в ближайшем послеоперационном периоде у раненых с ранениями шеи, была пневмония, развитие которой отмечено в 10 (8,9%) наблюдениях. При этом в подавляющем большинстве наблюдений развитие пневмонии произошло на фоне применения антибактериальной терапии. В клиническом течении данного осложнения особенностей не отмечено, как правило, пневмония развивалась на 3–5 послеоперационные сутки, диагностика основывалась на данных рентгенологического исследования и данных клинического обследования: повышение температуры тела, кашель, хрипы при аускультации. Продолжающееся кровотечение отмечено в 8 (7,1%) случаях, что потребовало проведения ревизии раны и повторного гемостаза. В 4 наблюдениях причиной кровотечения было не диагностированное во время проведения первичной хирургической обработки повреждение щитовидной железы, в остальных наблюдениях — недостаточно надежно выполненный гемостаз. Диагностические трудности данного осложнения не возникали, диагностика была основана на визуальном осмотре повязки, все раненые повторно были оперированы в ближайшие часы после выполнения первой операции. В послеоперационном периоде у 6 (5,3%) раненых с повреждением трахеи, трахеи и пищевода, пищевода были выявлены свищи ме-диастино-плевральный (2), трахео-плевральный (2), пищеводно-медиастинальные (1), пищеводно-медиастино-плевральный (1), трахео-пищеводный (1). Формирование свищей проходило на фоне тяжелых гнойных осложнений. Диагностика респираторных свищей и свищей пищевода осуществлялась при рентгеноконтрастном исследовании, фистулографии и эндоскопическом исследовании трахеи и пищевода. У 3 раненых свищи закрылись при консервативном лечении, 5 раненых оперированы: им выполнена реколлотомия и разобщение трахео-плеврального свища. Операции выполнялись в других лечебных учреждениях. Перикардит выявлен у 6 (5,3%) раненых, в том числе у 2 он носил реактивный характер, у 1 раненого отмечено развитие вторичного гнойного перикардита. Лечение перикардита заключалось в проведении курса нестероидных противовоспалительных препаратов или стероидных гормонов. Свернувшийся гемоторакс диагностирован у 4 (3,5%) раненых. Причинами его были: неадекватное дренирование и санация плевральной полости во время хирургического вмешательства, ограничение оперативного пособия только хирургической обработкой раны на шее, самовольное отключение пациентом дренажной трубки от системы аспирации. Диагностика осуществлялась посредством лучевых методов исследования. В зависимости от объема и сроков возникновения для устранения свернувшегося гемоторакса применялись: удаление свертков крови из плевральной полости при торакотомии. Дренирование плевральной полости с применением протеолитических ферментов выполнено у 3 пострадавших. Тромбозы и эмболии отмечены в 4 (3,5%) случаях. В 3 наблюдениях отмечено развитие тромбоэмболии легочной артерии на 3–4 сутки, в 1 — воздушная тромбоэмболия при ранении вен шеи. Во всех наблюдениях осложнения привели к мгновенной смерти, диагнозы были поставлены при аутопсии. Развитие сепсиса отмечено у 3 (2,7%) раненых, данное осложнение проявлялось гипертермией, гепато-и спленомегалией, подтвержденными данными УЗИ брюшной полости и посевом крови. Развитие флегмоны шеи отмечено у 3 (2,7%) раненых. Рентгенологическая картина флегмоны шеи характеризовалась появлением участков просветления (газовые включения) в области фасциальных пространств шеи. Лечение заключалось в чресшейной медиастинотомии, дренировании клетчаточ-ных пространств шеи двухпросветными силиконовыми трубками с последующей аспирацией с промыванием по дренажам. Пневмоторакс в послеоперационном периоде диагностирован у 3 (2,7%) раненых в первые часы после вмешательства. С целью устранения пневмоторакса проводилось дренирование плевральных полостей и активное дренирование. Медиастинит развился у 2 (1,8%) раненых с ранением пищевода. Диагноз медиастинита основывался на результатах рентгенологического метода. Этим раненым выполнено дренирование средостения с использованием чресшейного доступа. Комплексное лечение заключалось в санации других очагов инфекции и коррекции системы гомеостаза. Нагноение послеоперационной раны отмечено у 2 (1,8%) раненых. Диагностика нагноения послеоперационных ран не представляла затруднений и проявлялась местными изменениями тканей. Лечение заключалось в дренирование раны на всем протяжении двухпросветными трубками и постоянном промыванием с аспирацией. Эмпиема плевры выявлена у 2 (1,8%) раненых. Лечение эмпиемы плевры заключалось в дренировании плевральной полости с фракционным промыванием и аспирацией содержимого. Наиболее тяжелую группу с осложненным послеоперационным периодом составили раненые, у которых имелось несколько гнойных осложнений (8 наблюдений). Причинами возникновения нескольких гнойных осложнений явились пропущенные ранения полых органов, несостоятельность швов полых органов, позднее поступление и острая кровопотеря. Следует отметить, что из общего количества раненых в шею в 67% наблюдениях ближайший послеоперационный период протекал тяже-

ло, сопровождался как выраженной местной реакцией: гиперемией, отеком, болью так и признаками общей интоксикации: повышением температуры, выраженной лейкоцитарной реакцией со сдвигом формулы в сторону юных форм. При этом тяжесть течения не зависела от глубины повреждения, наличия или отсутствия множественных повреждений и повреждений органов шеи. Все это потребовало применения антибиотиков широкого спектра действия и их сменой в процессе лечения. Кроме того, потребовалось применение нестероидных противовоспалительных средств и проведения детоксикации. Таким образом, в процессе анализа течения ближайшего послеоперационного периода у раненых с ранениями шеи установлено, что он протекает тяжело с развитием осложнений в 47,3% наблюдениях. Основным осложнением, зарегистрированным у раненых этой группы, были гнойно-септические, которые развились в 28 (25%) наблюдениях. Развитие столь большого количества гнойносептических осложнений можно связать с несколькими факторами, во-первых, пациенты поступали в лечебное учреждение без оказания квалифицированной медицинской помощи на догоспитальном этапе. Второй фактор, который также необходимо учитывать это тяжесть самих огнестрельных ранений. В ближайшем послеоперационном периоде умерло 42 (37,5%) раненых. Основной причиной летального исхода у раненых с ранениями шеи явился геморрагический шок — 17 (15,1%) пациентов. Травматический шок привел к развитию смертельного исхода у 8 (7,1%) раненых. Пневмония привела к летальному исходу в 6 (5,3%) наблюдений на 4–7 послеоперационные сутки. Тромбозы и эмболии — в 4 (3,5%) наблюдений на 3–5 послеоперационные сутки. Флегмона шеи стала причиной летального исхода у 3 (2,7%) раненых на 8–10 послеоперационные сутки. От медиастинита умерло 2 (1,8%) раненых на 12 послеоперационные сутки, причиной медиастинита явилась нестоятельность швов анастомоза при ранениях пищевода. Еще 2 (1,8%) раненых умерли вследствие сепсиса на 14 сутки.

Обсуждение. Как показывают проведенные нами исследования, колото-резанные раны шеи сопровождаются большим количеством осложнений в ближайшем послеоперационном периоде, которые составляют 47,3%. Это не противоречит данным, которые представлены в литературе [8; 9]. Однако показатели летальности по нашим данным составили 37,5%, что значительно превышает ранее представленные данные [10]. Учитывая тот факт, что большинство осложнений в ближайшем послеоперационном периоде носило характер гнойно-септических, вызывает определенный интерес возможность прогнозирования течения ближайшего послеоперационного периода с использованием различных предикторов. В качестве таковых предложены провоспалительные цитокины [11]. Согласно данным литературы [12], данный показатель отражает динамику воспалительных реакций у таких пациентов. Это подтверждается и проведенными нами исследованиями, анализ показателей, характери- зующих концентрацию растворимых форм адгезивных молекул эндотелия в сыворотке крови, показал, что также как и провоспалительные цитокины, данные показатели оказывали влияние на осложнения и летальный исход. Осложнения развивались в тех наблюдениях, когда увеличение данных показателей происходило в 1,5 раза от нормальных показателей, а летальность более чем в 2,5 раза.

Заключени

В результате проведенного исследования установлено, что при ранениях шеи в ближайшем послеоперационном периоде происходит резкое, статистически достоверное увеличение провоспалительных цитокинов, показателей, характеризующих концентрацию растворимых форм адгезивных молекул эндотелия к третьим послеоперационным суткам и восстановление к десятым. При сопоставлении лабораторных показателей и клинической картины было установлено, что на третьи послеоперационные сутки было зарегистрировано наибольшее количество осложнений — 27%, при этом они носили гнойно-септический характер.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов (The authors declare no conflict of interest).

Список литературы Изменения некоторых провоспалительных цитокинов и растворимых форм адгезивных молекул эндотелия в сыворотке крови при колото-резаных ранах шеи и их прогностическое значение

- Мосягин В.Б., Рыльков В.Ф., Моисеев А.А. Хирургическое лечение ранений шеи в мирное время в практике стационара скорой медицинской помощи // Вестник хирургии им. И.И. Грекова. — 2013. — №112(2). — С.39-42. [Mosjagin VB, Rylkov VF, Moiseev AA Surgical treatment of injuries to the neck in peacetime in the practice of an emergency medical hospital. Vestnik hirurgii im. I.I. Grekova. 2013; 112(2): 39-42. (In Russ).] doi: 10.24884/0042-4625-2013-172-2-039-042.

- Сотниченко А.Б., Шуматов В.Б., Степура А.П. и др. Принципы оказания хирургической помощи и алгоритм лечебно-диагностических мероприятий при ранениях шеи // Тихоокеанский медицинский журнал. — 2003. — №3. — С.36-39. [Sotnichenko AB, Shumatov VB, Stepura AP, Ivashko OV, lordanova AC. Principles of Surgical Care and Algorithm of Therapeutic and Diagnostic Measures for Neck Injuries. Tihookeanskij medicinskij zhurnal. 2003; 3: 36-39. (In Russ).]

- Шабонов А.А., Трунин Е.М. Лечение ранений и повреждений магистральных сосудов шеи // Вестник Авиценны. — 2011. — №2. — С.136-141. [Shabonov AA, Trunin EM Treatment of injuries and injuries to the main vessels of the neck. Vestnik Avicenny. 2011; 2: 136-141. (In Russ).]

- Масляков В.В., Барсуков В.Г., Усков А.В. Изменение адгезивных свойств эндотелия сосудистой стенки при различных ранениях шеи // Вестник медицинского института «Реавиз»: реабилитация, врач и здоровье. — 2018. — №1. — С.32-36 [Masljakov VV, Barsukov VG, Uskov AV Change in the adhesive properties of the vascular wall endothelium in various neck wounds. Vestnik medicinskogo instituta «Reaviz»: reabilitaci-ja, vrach i zdorov'e. 2018; 1: 32-36. (In Russ).]

- Завражнов А.А., Самохвалов И.М., Ерошенко А.В. Хирургическая тактика при ранениях шеи в условиях лечебного учреждений мирного времени // Вестник хирургии. — 2006. — №5. — С.50-55. [Zavrazhnov AA, Samohvalov IM, Eroshenko AV Surgical tactics for wounds to the neck in peacetime medical facilities. Vestnik hirurgii. 2006; 5: 50-55. (In Russ).]

- Гуманенко Е.К., Бояринцев В.В., Суворов В.В., Супрун Т.Ю. Объективная оценка тяжести боевой хирургической травмы. Военно-полевая хирургия локальных войн и вооружённых конфликтов: руководство для врачей. Под ред. Е.К. Гуманенко и И.М. Самохвалова. — М.: ГЭО-ТАР-Медиа, 2011. С.91-117. [Gumanenko EK, Bojarincev VV, Suvorov VV, Suprun TJu. Objective assessment of the severity of combat surgical trauma. Military field surgery of local wars and armed conflicts: a guide for doctors. E.K. Gumanenko, I.M. Samohvalov, editors. M.: GJeOTAR-Media, 2011: 91-117. (In Russ).]

- Караулов А.В. Клиническая иммунология и аллергология. — М.: Медицинское информационное агентство, 2002. — 650 с. [Karaulov AV Clinical immunology and allergology. M.: Medicinskoe informacionnoe agentstvo. 2002. 650 p. (In Russ).]

- Мосягин В.Б., Черныш А.В., Рыльков В.Ф., Кошелев Т.Е., Моисеев А.А. Опыт хирургического лечения ранений шеи // Вестник Российской военно-медицинской академии. — 2012. — №39(3). — С.86-90. [Mosj-agin VB, Chernysh AV, Ryl'kov VF, Koshelev TE, Moiseev AA. Experience of surgical treatment of neck wounds. Vestnik Rossijskoj voenno-medicinskoj akademii. 2012; 39(3): 86-90. (In Russ).]

- Коротких А.В., Коротких Д.А., Некрасов Д.А. Суицидальное ранение шеи без повреждения жизненно важных органов // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. — 2021. — №4. — С.70-72 [Korotkih AV, Korotkih DA, Nekrasov DA. Suicidal neck injury without damage to vital organs. Hirurgija. Zhurnal im. N.I. Pirogova. 2021; 4: 70-72. (In Russ).] doi: 10.17116/hirurgia202104170.

- Мустафаев Д.М. Ранение шеи // Вестник оториноларингологии. — 2018. — №83(3). — С.75-76. [Mustafaev DM. Neck Wound. Vestnik otorinolaringologii. 2018; 83(3): 75-76. (In Russ).]

- Бойко В.В., Сизый М.У., Макаров В.В. и др. Мониторинг цитокинового статуса у пациентов с ранениями шеи // Вестник Башкирского государственного медицинского университета. — 2017. — №1. — С.13-22. [Bojko VV, Sizyj MU, Makarov VV, Shevchenko AN, Lihman VN, Olefir OS. Monitoring of cytokine status in patients with neck wounds. Vestnik Bas-hkirskogo gosudarstvennogo medicinskogo universiteta. 2017; 1: 13-22. (In Russ).]

- Виноградова Н.Г., Чертков А.К., Костина И.Н. Роль мониторинга цитокинового статуса у пациентов с цереброфациальными повреждениями для прогнозирования осложненного течения // Проблемы стоматологии. — 2016. — №12(4). — С.53-56. [Vinogradova NG, Chertkov AK, Kostina IN. Role of cytokine status monitoring in patients with cerebroph-acial injury to predict complicated course. Surgical dentistry. 2016; 12(4): 53-56. (In Russ).]