Изменения показателей крови у физически тренированных подростков

Автор: Крылова Ольга Сергеева, Миняева Арина Владимировна, Папин Михаил Андреевич, Петушков Михаил Николаевич

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 4, 2016 года.

Бесплатный доступ

У подростков, занимающихся лыжными гонками и плаванием, исследованы показатели общего клинического анализа крови. Обнаружены отклонения некоторых показателей от референтных значений. У части спортсменов по сигнальным показателям лейкоцитарной формулы выявлены негативные типы неспецифических адаптационных реакций.

Физические нагрузки, адаптационные реакции, спортсмены, циклические виды спорта

Короткий адрес: https://sciup.org/146116668

IDR: 146116668 | УДК: 612.11

Текст научной статьи Изменения показателей крови у физически тренированных подростков

Введение. У спортсменов при профилактических осмотрах обязательным является общий анализ крови, имеющий важное диагностическое значение для спортивного врача. Часто первыми признаками развивающегося заболевания могут быть только изменения состава крови. Сдача анализов крови и прохождение медицинских обследований позволяет выявить заболевание или состояние перетренированности спортсмена на ранней стадии.

Обладая информацией о показателях крови, можно использовать ее для оценки интенсивности воздействия физической нагрузки на организм спортсмена. Известно, что чрезмерная спортивная тренировка оказывает специфическое, неблаготворное влияние на иммунную и неспецифическую защиту организма. Характер изменений функции иммунной системы могут определять и тип, и величина стрессового воздействия. Например, если стрессовый фактор воспринимается организмом как негативный (дистресс), тогда тип и степень нейроэндокринной активации могут привести к подавлению иммунной функции. Однако, если стрессовый фактор воспринимается как позитивный (эвстресс), тогда воздействия, опосредованные нейроэндокринной системой, могут стимулировать усиление деятельности иммунной системы (Dhabhar, McEwen, 2001).

Определение типа неспецифических адаптационных реакций по анализу крови получило широкое распространение в различных областях медицины для диагностики заболеваний, их профилактики, прогноза и эффективности лечения (Гаркави, 2003; Кузьменко, 2003; Васильева, Львов, 2010). Адекватная оценка функционального состояния спортсмена является важнейшей проблемой для спорта, т. к. она позволяет определять эффективность тренировочного процесса и прогнозировать спортивный результат.

В связи с этим основной целью данной работы явилось выявление особенностей показателей клинического анализа крови у подростков, которые занимаются циклическими видами спорта.

Методика. Исследование проводилось на базе ГБУЗ «Областной клинический врачебно-физкультурный диспансер». Изучался общий клинический анализ крови подростков-спортсменов циклических видов спорта: 28 юношей и 28 девушек, занимающихся лыжными гонками, а также 31 юноши и 19 девушек, занимающихся плаванием. Забор анализов осуществлялся у подростков 16 — 18 лет в соответствии с плановым осмотром. Квалификация спортсменов - от 3-го до 1-го разряда. В ходе работы проводилось сравнение полученных данных с референтными величинами клинико-лабораторных показателей у спортсменов, занимающихся циклическими видами спорта (Макарова, Локтев, 2010).

При статистической обработке экспериментального материала, при помощи пакета анализа Microsoft Office Excel, были вычислены средняя арифметическая (М), ошибка средней арифметической (±ш), коэффициент линейной корреляции (г). Достоверность различий параметров оценивалась с использованием критерия Стьюдента для независимых рядов, достоверность коэффициента корреляции по Рокицкому (Лакин, 1990).

Результаты и обсуждение. В ходе проведенного нами исследования выявлено, что у юношей, занимающихся лыжными гонками, средние значения большинства показателей общего анализа крови, соответствуют референтным значениям для спортсменов, занимающихся циклическими видами спорта. Однако среднее значения количества лейкоцитов превышало норму, а процентного содержания палочкоядерных нейтрофилов было ниже диапазона нормальных значений (табл. 1).

При этом у 68% юношей обнаружено повышенное (относительно референтных значений) содержание лейкоцитов. В лейкоцитарной формуле примерно у 75% спортсменов выявлено снижение процентного содержания палочкоядерных нейтрофилов. Доля сегментоядерных нейтрофилов была повышена у 46% лыжников. У 21% спортсменов отмечено увеличение процентного содержания моноцитов, у 25% - снижение процентного содержания лимфоцитов.

У девушек, занимающихся лыжными гонками, средние значения количества лейкоцитов и доли сегментоядерных нейтрофилов превышали норму, а процентного содержания палочкоядерных нейтрофилов были ниже диапазона нормальных значений для спортсменов, занимающихся циклическими видами спорта (табл. 1).

При этом у 32% девушек концентрация гемоглобина была близка к нижней границе референтных значений. У 93% спортсменок обнаружено повышенное (относительно нормы) содержание лейкоцитов. В лейкоцитарной формуле у 86% девушек-лыжниц отмечено снижение процентного содержания палочкоядерных нейтрофилов, у 57% - повышение доли сегментоядерных нейтрофилов. Около 40% девушек имели пониженное процентное содержание лимфоцитов.

У юношей, занимающихся плаванием, только среднее значение процентного содержания палочкоядерных нейтрофилов не соответствует референтным значениям для спортсменов, занимающихся циклическими видами спорта (табл. 1).

Таблица 1 Показатели клинического анализа крови у спортсменов циклических видов спорта

|

Показатели |

Юноши |

Девушки |

Р<1 -2 |

|

|

1 |

2 |

|||

|

Эритроциты, х10 /л |

лыжи |

4,7 ±0,1 |

4,2 ±0,1 |

0,01 |

|

плавание |

4,8 ±0,1 |

4,2 ±0,1 |

0,01 |

|

|

Гемоглобин, г/л |

лыжи |

139,2 ± 1,7 |

128,6 ± 1,8 |

0,01 |

|

плавание |

145,0 ± 1,5 |

128,5 ± 1,9 |

0,01 |

|

|

Цветной показатель |

лыжи |

0,9 ± 0,01 |

0,9 ±0,01 |

|

|

плавание |

0,9 ± 0,01 |

0,9 ±0,01 |

||

|

Лейкоциты, х10 /л |

лыжи |

6,9 ± 0,3 |

7,5 ± 0,3 |

|

|

плавание |

6,6 ± 0,2 |

6,9 ± 0,6 |

||

|

Базофилы, % |

лыжи |

0,5 ± 0,2 |

0,4 ±0,1 |

|

|

плавание |

0,3 ± 0,1 |

0,1 ±0,1 |

||

|

Эозинофилы, % |

лыжи |

2,0 ± 0,4 |

2,1 ±0,4 |

|

|

плавание |

1,8 ±0,4 |

2,7 ± 0,5 |

||

|

Палочкоядерные, % |

лыжи |

1,4 ±0,2 |

1,3 ±0,2 |

|

|

плавание |

2,1 ±0,4 |

2,1 ±0,3 |

||

|

Сегментоядерные, % |

лыжи |

56,8 ± 2,2 |

63,2 ±2,1 |

0,05 |

|

плавание |

59,8 ± 1,8 |

53,6 ±2,6 |

||

|

Лимфоциты, % |

лыжи |

32,9 ± 1,9 |

28,8 ± 1,9 |

|

|

плавание |

30,4 ± 1,7 |

32,4 ± 1,9 |

||

|

Моноциты, % |

лыжи |

7,2 ± 0,7 |

5,0 ±0,5 |

0,05 |

|

плавание |

5,8 ± 0,5 |

6,7 ± 0,8 |

||

|

СОЭ, мм/ч |

лыжи |

3,5 ± 0,2 |

5,3 ± 0,5 |

0,01 |

|

плавание |

4,2 ± 0,5 |

5,2 ± 0,7 |

||

При этом у 55% юношей отмечено повышенное содержание лейкоцитов. В лейкоцитарной формуле у 68% юношей-пловцов отмечен низкий уровень процентного содержания палочкоядерных нейтрофилов и у 35% повышенный уровень доли сегментоядерных нейтрофилов. У 35% пловцов обнаружено снижение процентного содержания лимфоцитов.

У девушек, занимающихся плаванием, средние значения всех показателей общего анализа крови, соответствовали референтным значениям для спортсменов, занимающихся циклическими видами спорта.

При этом у 37% девушек-пловчих концентрация гемоглобина была близка к нижней границе нормы. У 42% девушек обнаружено повышенное содержание лейкоцитов. В лейкоцитарной формуле примерно у половины спортсменок отмечено снижение процентного содержания палочкоядерных нейтрофилов, у 42% - повышение доли сегментоядерных нейтрофилов, у 21% - увеличение процентного содержания моноцитов и у 32% - снижение процентного содержания лимфоцитов.

Считается, что уровень физической работоспособности преимущественно зависит от состояния системы транспорта кислорода, особенно в циклических видах спорта. При этом наибольшее значение имеет повышенное содержание эритроцитов и гемоглобина. Однако в проведенном нами исследовании повышенное содержание эритроцитов выявлено лишь у 15 % юношей, занимающихся плаванием и лыжными гонками. Концентрация гемоглобина у большинства юношей имела средние значения, а у примерно 30 % девушек была близка к нижней границе нормальных значений.

Вместе с тем высказывается мнение о неправомерности оценки картины красной крови у спортсменов с позиции концентрационных значений (Макарова, Локтев, 2010), так как у спортсменов, особенно тренирующихся на выносливость, одним из механизмов адаптации к мышечным нагрузкам является увеличение объема циркулирующей крови (Bindinger et al., 2000). В связи с этим, при оценке изменений системы крови под влиянием спортивной тренировки, не следует опираться только на данные клинического анализа. Необходимо также учитывать объем циркулирующей крови и направленность тренировочного процесса.

По литературным данным у спортсменов, в отличие от лиц, не связанных с активной мышечной деятельностью, отсутствует значимая взаимосвязь между концентрацией эритроцитов и гемоглобина (Макарова, Холяво, 2006). Однако в нашем исследовании обнаружена достоверная положительная корреляционная связь между данными показателями красной крови. Данная взаимосвязь была более выражена у юношей (г = 0,82 при Р<0,01) и девушек (г = 0,93 при Р<0,01), занимающихся лыжными гонками, чем у занимающихся плаванием (г = 0,66 при Р<0,01 и г = 0,74 при Р<0,01).

Адаптационные реакции организма, у юных спортсменов, занимающихся плаванием и лыжными гонками, сводятся, прежде всего, к повышению содержания лейкоцитов и процентного содержания сегментоядерных нейтрофилов и понижению процентному содержания лимфоцитов и палочкоядерных нейтрофилов. Отмеченные изменения лейкограммы периферической крови могут отражать перестройки нейрогуморального статуса и характеризуются ухудшением иммунного потенциала.

Гаркави (2006) предлагает оценку адаптационных реакций по показателям морфологического состава белой крови, прежде всего по соотношению популяции лимфоцитов к популяции сегментоядерных нейтрофилов. Уровень адаптации можно оценить по пяти категориям, которые позволяют определить так называемый профиль здоровья испытуемых: реакция в зоне повышенной активации, реакция в зоне спокойной активации, реакция тренировки, реакция переактивации и реакция стресса.

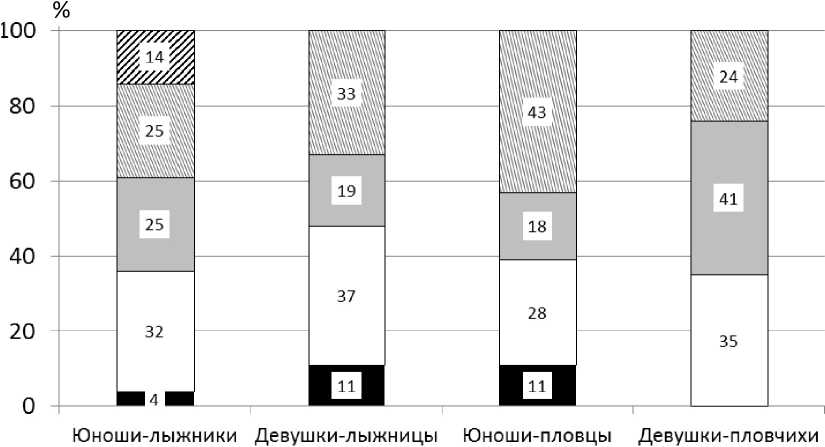

Рис. 1 . Типы адаптационных реакций у спортсменов циклических видов спорта:

- стресс, I I - реакция тренировки, I I - спокойная активация, - повышенная активация, - переактивация

По показателям лейкоцитарной формулы у 4% юношей-лыжников, а также у 11% девушек-лыжниц и 11% юношей-пловцов наблюдалась реакция стресса. Близкая к стрессу, реакция напряженности было отмечена только у юношей-лыжников (14 %), противоположная стрессу реакция тренировки обнаружена у 32 % юношей и 37 % девушек, занимающихся лыжными гонками, а также 28 % юношей и 35 % девушек, занимающихся плаванием. У 25 % юношей лыжников, 19 % девушек-лыжниц, 18 % юношей-пловцов и 41 % девушек-пловчих наблюдалась реакция спокойной активации. У 25 % юношей лыжников, 33 % девушек-лыжниц, 43 % юношей -пловцов и 24 % девушек-пловчих отмечена реакция повышенной активации (рис. 1).

Заключение. К особенностям изменений показателей общего анализа крови у юных спортсменов, занимающихся плаванием и лыжными гонками, можно отнести умеренный лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы вправо, а также снижение процентного содержания лимфоцитов. Показатели красной крови у большинства спортсменов находятся в пределах референтных значений.

Анализ сигнальных показателей лейкоцитарной формулы показал наличие у части юных спортсменов пред- и патологических адаптационных фаз организма. У 18 % юношей-лыжников, у И % девушек-лыжниц и 11 % юношей-пловцов отмечен низкий

(повышенная активация) и очень низкий (стресс, напряженность) уровень адаптации, что может являться результатом чрезмерных физических нагрузок. Миогенный лейкоцитоз, отмеченный у многих спортсменов, может свидетельствовать о напряженности адаптационных реакций. Это может быть связано с чрезмерной спортивной тренировкой, которая начинает оказывать негативное влияние на иммунную и неспецифическую защиту организма. Негативные типы адаптационных реакций полностью отсутствуют только у девушек-пловчих.

Крылова О.С. Изменения показателей крови у физически тренированных подростков / О.С. Крылова, А.В. Миняева, М.А. Папин, М.Н. Петушков // Вести. ТвГУ. Сер.: Биология и экология. 2016. № 4. С. 17-23.

Список литературы Изменения показателей крови у физически тренированных подростков

- Васильева Л.Ф., Львов С.И. 2010. Адаптационные реакции организма. М.: Ролике. 44 с.

- Гаркави Л.Х. 2003. Антистрессорные реакции и активационная терапия. Екатеринбург: Филантроп. Ч. 2. 336 с.

- Гаркави Л.Х. 2006. Активационная терапия. Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та. 256 с.

- Кузьменко Т.С. 2003. Современные представления об активационной терапии//Прикладная кинезиология. № 2. С. 11-14.

- Лакин Г.Ф. 1990. Биометрия. М.: Высш. шк. 350 с.

- Макарова Г.А., Холявко Ю.А. 2006. Лабораторные показатели в практике спортивного врача. М.: Советский спорт. 200 с.

- Макарова Г.А., Локтев С.А. 2010. Картина крови и функциональное состояние организма спортсменов. Краснодар: Изд-во Куб. ГАФК. 126 с.

- Bindinger M.L., McCutcheon L.J., Ecker G.L., Geor R.J. 2000. Heart acclimation improves regulation of plasma volume and plasma Na+ content during exercise in horses//J. Appl. Physiol. V. 88. P. 1006-1013.

- Dhabhar, F.S., McEwen, B.S. 2001 Bidirectional effects of stress and glucocorticoid hormones on immune function//Psychoneuroimmunology. San Diego: Academic Press, 3rd ed. P. 301-338.