Изменения поверхности эритроцитов у больных с острым панкреатитом легкой степени тяжести

Автор: Гуликян Г.Н., Пахомова Р.А., Козлов В.В.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Абдоминальная хирургия

Статья в выпуске: 2 (88), 2024 года.

Бесплатный доступ

Введение. Острый панкреатит является одним из самых тяжелых хирургических заболеваний, часто приводящий к летальному исходу. Углубленное изучение патогенеза острого панкреатита имеет не только теоретическое, но и практическое значение.Цель работы: изучить изменения плазматический мембраны эритроцита при разной степени тяжести острого панкреатита, чтобы в дальнейшем использовать для ранней диагностики панкреонекроза.Материалы и методы. В исследование включено 32 больных с острым панреатитом легкой степени тяжести. Были проведены сравнения эритроцитов пациентов с острым панкреатитом легкой степени тяжести с эритроцитами практически здоровых людей. Для проведения исследования проводили электронную микроскопию эритроцитов с дополнительной атомно-силовой микроскопией.Заключение. По данным проведенного исследования представляется возможным предположить, что увеличение количества продуктов перекисного окисления липидов в мембране эритроцитов приводит к деформации её поверхности. У больных с острым панкреатитом легкой степени тяжести отмечаются дефекты (эрозии) плазматической мембраны эритроцита. Применение АСМ для оценки микроструктуры эритроцита может быть рекомендовано для раннего прогнозирования развития панкреанекроза.

Острый панкреатит легкой степени тяжести, атомно-силовая микроскопия эритроцита, мембрана эритроцита

Короткий адрес: https://sciup.org/142241729

IDR: 142241729 | УДК: 617.37-002.4:616.155.1-076.5 | DOI: 10.17238/2072-3180-2024-2-23-27

Текст научной статьи Изменения поверхности эритроцитов у больных с острым панкреатитом легкой степени тяжести

Острый панкреатит является одним из самых тяжелых хирургических заболеваний, вызывающих системную воспалительную реакцию и часто приводящий к летальному исходу [1]. На настоящий момент применяется международная классификация, которая основана на фактических локальных и системных показателях тяжести, а не на описании событий, которые коррелируют с тяжестью. Локальный фактор определяет, есть ли некроз поджелудочной железы и является ли он инфицированным. Системный фактор, определяющий наличие органной недостаточности, связан с тем, является ли она временной или стойкой. Наличие одного определяющего фактора может изменить действие другого, так что наличие как инфицированного панкреоне-кроза, так и стойкой органной недостаточности оказывает большее влияние на тяжесть заболевания, чем любой из этих факторов по отдельности. Классификация, основанная на вышеуказанных принципах, позволяет выделить 4 категории тяжести – легкую, среднетяжелую, тяжелую и критическую [2].

Высокие показатели летальности при ОП обусловлены также отсутствием единого подхода и общепринятой тактики в лечении панкреатита. Так как, клиницисты серьезно относятся к тяжелым формам заболевания, а легкая степень заболевания всегда носит «консервативный этап» лечения. Таким образом, углубленное изучение патогенеза острого панкреатита по правилам доказательной медицины имеет не только теоретическое, но и практическое значение [3].

К панкреатитам легкой степени тяжести относится отечный (интерстициальный) панкреатит (80–85% в общей структуре рассматриваемой патологии). При отечном панкреатите редко развиваются как локальные, так и системные осложнения и реакции [4–5].

Как правило, диагноз острого панкреатита основывается на типичной клинической картине, данных УЗИ поджелудочной железы и изменениях в биохимическом анализе крови и мочи (повышение уровня амилазы и аланинаминотрансферазы) как минимум в три раза [6–8].

Ни амилаза, ни АЛТ не могут дифференцировать заболевания небилиарной этиологии. Комбинация амилазы и АЛТ не улучшила прогнозирование этиологии по сравнению с каждым из них в отдельности [9].

На сегодняшний день уделяется большое внимание состоянию мембраны клетки при остром панкреатите. Оценка местных изменений клеточной мембраны может способствовать разрботке патогенетичеки обоснованных способов диагностики острого панкреатита.

Одним из наиболее перспективных на сегодняшний день методов изучения структурных особенностей мембраны клетки является атомно-силовая микроскопия (АСМ), которая, в отличие от электронной микроскопии, позволяет получить достоверную информацию о поверхностном заряде, поверхностной емкости, поверхностной проводимости, магнитных и адгезивных свойствах клеточной мембраны [11].

Для изучения адгезивных свойств объекта под контролем атомно-силовой микроскопии производят касание объекта острием зонда. При отрыве зонда возникает адгезивное взаимодействие, балка кантилевера изгибается, формируется специальный сигнал – DFL. В дальнейшем происходит отрыв зонда от поверхности. Сигнал DFL с помощью программы «Nova» преобразуется в график.

Исключительный интерес представляет исследование упруговязкостных свойств клеточных мембран, поскольку именно они являются наиболее общими, интегральными показателями функционального состояния мембран, мембранных органелл и клеток в целом [12].

Цель исследования: с помощью АСМ установить патогенетическую роль разрушения мембраны эритроцитов при развитии острого панкреатита и предложить новые подходы к диагностической тактике и к прогнозированию течения заболевания и возникновению возможных осложнений.

Материалы и методы

В исследование включено 32 больных с острым панреатитом легкой степени тяжести.

Были проведены сравнения эритроцитов пациентов с острым панкреатитом легкой степени тяжести с эритроцитами практически здоровых людей, которые имели форму двояковогнутого сфероцита с отчетливо выраженной контурированной мембраной и однородной цитоплазмой.

Для проведения исследования выполняли забор крови из кубитальной вены пациента при поступлении, проводили электронную микроскопию эритроцитов периферической крови с помощью программы QUANTAX 70 с оценкой спектрального состава эритроцита.

Всем больным проводилось обследование по стандартному протоколу. Дополнительно у всех 32 пациентов проводилась атомно-силовая микроскопия эритроцитов на атомно-силовом микроскопе Integra Aura (ЗАО «НТ-МДТ», Россия). Препараты для сканирования готовились из венозной крови пациентов. Забор крови проводился натощак утром. Для сканирования были выбраны отдельные эритроциты в количестве 50–60 чтобы избежать искажения морфологии и влияния соседних клеток. Изучение адгезивных свойств эритроцитов проводилось контактном режиме, а поверхности эритроцитов в полуконтактном. Сканирование каждого эритроцита проводилось два раза. При первом сканировании изучалась мембрана клетки, при втором – вся клетка в целом.

Для статистической обработки полученных результатов использовалась программа Statistica 6.1, нормальность распределения оценивали с помощью критерия Шапиро-Уилка (W). При отсутствии отличия распределения признака от нормального применяли среднее и стандартное отклонение (М±σ). Сравнение проводилось с применением параметрических методов статистики, после предварительной оценки равенства дисперсии с помощью критерия Левена.

В случае неравенства дисперсий как при нормальном распределении, так и при распределении отличном от нормального, применялся метод Краскела-Уолисса (Kruskel-Wallis). При условии возможности различия групп проводилось попарное сравнение с помощью t-критерия Стьюдента (в случае равных дисперсий при нормальном распределении) или критерия Манна-Уитни (U-test) (при распределении, отличном от нормального, и в случае неравных дисперсий при нормальном распределении). Статистически значимые различия в одной группе на разных сроках наблюдения выявлялись с помощью рангового дисперсионного анализа по Фридмену (Friedman ANOVA). Статистически значимыми различия считали при р<0,05.

Результаты и обсуждение

На сегодняшний день для проведения исследований на микромолекулярном уровне наиболее информативным методом общепризанным считаетися метод атомно-силовой микроскопии. Основным отличием вышеуказанного метода от рентгеноструктурного анализа является отсутствие необходимости в жесткой фиксации и сложной подготовке препаратов для исследования при её проведении. Это в разы повышает значимость метода при изучении живых тканей и плазматических мембран, особенно, когда есть необходимость в исследовании объекта в изначальном состоянии.

Для изучения влияния интоксикации на форменные элементы крови (эритроциты) при остром панкреатите, проводилось сравнение данных атомно-силовой микроскопии эритроцитов у двух групп: условно здоровых людей и у пациентов с острым панкреатитом легкой степени тяжести.

Подавляющее большинство эритроцитов, полученных у здоровых людей было стандартной двояковогнутой формы в виде дискоцита. Форму эхиноцитов, сфероцитов или стома-тоцитов имели только 10% эритроцитов.

При этом объем эритроцита здоровых людей составлял 48,76 мкм3, адгезивные силы эритроцита здоровых людей, рассчитанные программой Nova ACM Integra Aura (ЗАО «НТ-МДТ», Россия) составили 1,74+0,03 нН (табл. 1).

Таблица 1

Размеры эритроцита

The size of the erythrocyte

Table 1

|

Длина эр-та, мкм |

Ширина эр-та, мкм |

h, max, нм |

h, min, нм |

Глубина впадины, мкм |

|

|

Норма |

8,72 |

8,54 |

348 |

162,5 |

185,5 |

|

ОП легкой степени тяжести |

8,74 |

8,39 |

346,5 |

160,9 |

182,4 |

|

р |

р=0,899 |

р=0,497 |

р=0,843 |

р=0,852 |

р=0,645 |

При АСМ поверхности эритроцитов статистически значимо есть различия, в норме поверхность «ровная», при ОПЛГ имеется «блебинг» (табл. 2).

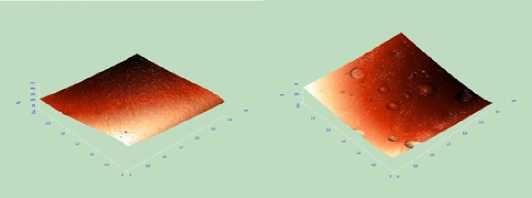

При визуализации эритроцитов больных с ОПЛС обращало на себя внимание «блебинг» мембраны эритроцитов (рис. 1).

А – Норма

Б

Рис. 1. Различие мембраны эритроцита. А – норма, Б – острый панкреатит легкой степени

Fig. 1. The difference in the erythrocyte membrane.

A – normal, B – mild acute pancreatitis

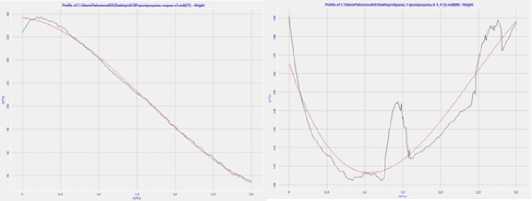

Помимо сосотяния мембраны, отмечалось также изменение формы эритроцита при остром панкреатите легкой степени тяжести (рис. 2).

Таблица 2

Атомно-силовая микроскопия поверхности эритроцитов

Table 2

Atomic force microscopy of the erythrocyte surface

|

Площадь эритроцита, мкм2/ Erythrocyte area, mm2 |

Объём эритроцита, мкм3 / Erythrocyte volume, mm3 |

Количество «блеббин-га»/ Quantity of blebbing, microns |

Длина «блеб-бинга», мкм/ length of the blebbing, microns |

Ширина «блеббинга», мкм / width of the «blebbing», microns |

Высота «блеббинга», мкм/ height of the «blebbing», microns |

|

|

Норма/ Standard |

48,76 |

12,09 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Острый панкреатит легкой степени тяжести/ Mild acute pancreatitis |

51,26 |

14,7 |

21 |

0,26 |

0,28 |

0,24 |

|

р |

р<0,001 |

р<0,001 |

р<0,001 |

р<0,001 |

р<0,001 |

р<0,001 |

Рис. 2. Форма эритроцита и мембрана у больных с острым панкреатитом легкой степени тяжести

Fig. 2. Erythrocyte shape and membrane in patients with mild acute pancreatitis

нем клеточного метаболизма на фоне клеточной гипоксии. Интоксикация запускает каскад биохимических реакций, протекающих во всех клетках организма, наглядным проявлением которого становится изменение морфологии мембраны эритроцита, его молекулярной структуры и функциональных особенностей.

Таблица 3

Химический состав эритроцита периферической крови у пациентов исследуемых групп

Таким образом, у больных с ОП легкой степени тяжести не изменяется форма эритроцита и его объем, а мембрана эритроцита и адгезивные силы меняются, что в свою очередь вызывает изменения в плазматической мембране эритроцита, она становится ригидной.

Оценочную расшифровку химического состава клеток проводили по основным наиболее значимым элементам: натрий, кальцию, азот, кислород и калий (табл. 3). Достоверных изменений химического состава нет.

Изменения в плазматической мембране эритроцита усугубляются развитием гипокалиемии внутри клетки, прогрессивно нарастающей при увеличении интоксикации и при присоединении воспаления. При нарастании интоксикации у пациентов увеличивалось содержание кальция. Достоверное увеличение содержания ионов кальция может свидетельствовать о запуске механизма повреждения клетки и апоптоза. Значимых изменений в концентрации углерода и азота выявлено не было. Изменение морфологии мембраны эритроцита на фоне нарастания эндогенной интоксикации на высоте билирубинемии вызвано дисбалансом катион транспортирующих систем, нарушением структуры и целостности мембраны клетки и низким уров-

Table 3

The chemical composition of peripheral blood erythrocytes in patients of the studied groups

|

Показатель/ Indicator |

Контрольная группа/ Control group |

Острый панкреатит легкой степени тяжести/Acute pancreatitis of mild severity |

р |

|

Натрий (%) |

4,2 [4,0–4,4] |

4,9 [4,5–5,2] |

р<0,001 |

|

Калий/ Potassium (%) |

0,3 [0,2–0,3] |

0,2 [0,16–0,23] |

р<0,001 |

|

Кальций/ Calcium (%) |

1,4 [1,1–1,6] |

1,9 [1,6–2,1] |

р<0,001 |

|

Кислород/ Oxygen (%) |

20,3 [19,8–21,5] |

19,3 [18,3–19,7] |

р<0,001 |

|

Углерод/ Carbon (%) |

65,0 [60,5–66,7] |

67,2 [61,3–70,8] |

р<0,001 |

|

Азот/ Nitrogen (%) |

8,5 [7,8–8,9] |

7,7 [7,1–8,2] |

р<0,001 |

*р – достоверность различия между исследуемым показателем и нормой.

Заключение

По данным проведенного исследования представляется возможным предположить, что увеличение количества продуктов перекисного окисления липидов в мембране эритроцитов приводит к реорганизации последней, увеличивая количество липидных кластеров и малоподвижных конгломератов, что в свою очередь приводит к снижению скорости миграции белковых молекул, на фоне ригидности мембраны эритроцита и деформации её поверхности. Увеличение адгезии мембраны эритроцита, с большой вероятностью нарушает не только газотранспортную функцию эритроцита, но и микрореологический статус крови, в том числе связывание и перенос аминокислот, липидов, лекарственных препаратов. Все это в свою очередь приводит к увеличению гипоксии тканей и развитию системной воспалительной реакции организма в целом.

Выводы

-

1) У больных с острым панкреатитом легкой степени тяжести отмечаются дефекты (эрозии) плазматической мембраны эритроцита.

-

2) По количеству эрозий плазматической мембраны эритроциты, можно диагностировать прогноз развития панкреоне-кроза и своевременно и адекватно скоррегировать стандартное консервативное лечение.

-

3) Применение АСМ для оценки микроструктуры эритроцита может быть рекомендовано для раннего прогнозирования развития панкреанекроза.

Список литературы Изменения поверхности эритроцитов у больных с острым панкреатитом легкой степени тяжести

- Ачкасов Евгений Евгеньевич Острый панкреатит. М.: Профиль, 2016. - 644 c.

- Dellinger E.P., Forsmark C.E., Layer P., Levy P., Maravi-Poma E., Petrov M.S., Shimosegawa T., Siriwardena A.K., Uomo G., Whitcomb D.C., Windsor J.A. Determinant_based classification of acute pancreatitis severity: an international multidisciplinary consultation. Ann. Surg. 2012; 256 (6): 875-880.

- Савельев, В. С. Острый панкреатит / В.С. Савельев, В.М. Буянов, Ю.В. Огнев. - М.: Медицина, 2020. - 240 c.

- Чаплинский, В. В. Острый панкреатит / В.В. Чаплинский, А.И. Гнатышак. - М.: Медицина, 2020. - 268 c.

- Васильева, Александра Заболевания поджелудочной железы. Острый и хронический панкреатит / Александра Васильева. - М.: Вектор, 2019. - 160 c.

- Владимиров, В. Г. Острый панкреатит. Экспериментально-клинические исследования / В.Г. Владимиров, В.И. Сергиенко. - М.: Медицина, 2020. - 240 c.

- Ромащенко, П. Н. Острый панкреатит. Аспекты диагностики и лечения / П.Н. Ромащенко, Е.Ю. Струков. - М.: ЭЛБИ-СПб, 2020. - 671 c.

- Попов А.В., Минеев Д.А., Ершова А.И., Попова Н.Н. Ранняя диагностика легкого острого панкреатита (с комментарием). Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2016;(7):11-17.

- Moolla Z., Anderson F., Thomson S.R. Use of amylase and alanine transaminase to predict acute gallstone pancreatitis in a population with high HIV prevalence. World J Surg 2013; 37: 156-161.

- Скоркина М.Ю., Чернявских С.Д., Федорова М.З., Сладкова Е.А., Забиняков Н.А. Методика оценки морфометрических параметров нативных клеток крови с использованием атомно-силовой микроскопии. Бюлл. эксп. биол. и мед. 2010;150(2):273-275.

- Новицкий В.В., Рязанцева Н.В., Степовая Е.А., Быстрицкий Л.Д., Ткаченко С.Б. Атлас Клинический патоморфоз эритроцита. Томск : Изд-во Томского ун-та; М.: Издательский Дом «ГЭОТАРМЕД», 2003.

- Скоркина М.Ю., Чернявских С.Д., Федорова М.З., Сладкова Е.А., Забиняков Н.А. Методика оценки морфометрических параметров нативных клеток крови с использованием атомно-силовой микроскопии. Бюл. эксп. биол. и мед. 2010;150(2):273-275.