Изменения природной среды Кремлевского холма и его окрестностей в средневековье

Автор: Алешинская А.С., Кочанова М.Д., Спиридонова Е.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Археобиологические исследования

Статья в выпуске: 251, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся результаты палинологических исследований потрем разрезам из раскопа II на участках 1.1 и 2.1. В результате проведенных исследований восстановлена природная среда восточной части Кремлевского холма начиная с X-XI вв. и кончая XIV в. Самые ранние из изученных слоев относятся к средневековому климатическому оптимуму, т.е. к X-XI вв., когда климатические условия были теплее современных. В это время на изученной территории существовали ландшафты, еще не затронутые антропогенной деятельностью. Это были широколиственные липовые леса с небольшой долей ели и сосны, которые по мере похолодания климата сменялись смешанными хвойно-широколиственными, а в наиболее холодные периоды - хвойными лесами. Выявлены изменения, связанные с началом освоения территории, когда происходило уменьшение площадей, занятых лесом, появление пашенных угодий, рудеральной растительности. Также рассмотрены изменения природной среды, связанные с пожарами.

Московский кремль, средневековье, палинология, природнаясреда

Короткий адрес: https://sciup.org/143164060

IDR: 143164060

Текст научной статьи Изменения природной среды Кремлевского холма и его окрестностей в средневековье

В 2014–2016 гг. Институтом археологии РАН проводились масштабные раскопки на территории демонтированного 14-го корпуса Московского Кремля, на месте разрушенных в 1929–1930 гг. Чудова и Вознесенского монастырей ( Макаров и др. , 2017). В ходе раскопок были отобраны образцы на палинологический анализ. В данной статье приводятся результаты палинологических исследований по трем разрезам из раскопа II на участке 1.1: юго-восточный борт, кв. 2 (17 обр.); северо-западный борт, кв. 1 (18 обр.) и на участке 2.1 (юго-восточный борт, кв. 7 (19 обр.).

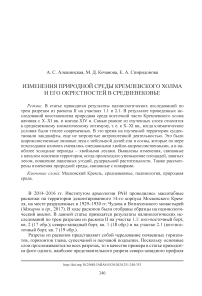

Разрезы из раскопов представляют собой чередование почвенных горизонтов, горизонтов тлена, супесчаной и песчаной подсыпки. Поскольку основные слои прослеживаются во всех разрезах, то в качестве примера в статье приводится фото одного, наиболее представительного разреза северо-западного профиля http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.251.340-353

на участке 1.1 (квадрат 1) (рис. 1). Образцы отбирались из всех слоев, представленных в разрезах.

Рис. 1. Cеверо-западный профиль раскопа II на участке 1.1 (квадрат 1)

Условные обозначения : СС – серая супесь; ССС – светло-серая супесь; ТСС – темно-серая супесь; П – песок

Для выделения пыльцы и спор и отделения их от породы применялась усовершенствованная сепарационная методика В. П. Гричука (Пыльцевой анализ…, 1950). Образцы обрабатывались 10 %-ной соляной кислотой (горячим способом), затем промывались дистиллированной водой, после чего кипятились в 10 %-ном растворе щелочи. Второй этап – сепарация пыльцы от породы. Для этого обработанная кислотой и щелочью порода центрифугировалась в тяжелой жидкости (раствор йодистого кадмия и йодистого калия) с удельным весом 2,2–2,3. В такой жидкости порода разделяется: органические остатки (пыльца, споры и пр.) всплывают, а все минеральные частицы тонут. Верхняя фракция собиралась, разбавлялась дистиллированной водой, чтобы пыльца в ней могла тонуть, и снова центрифугировалась для осаждения пыльцы и других органических остатков.

Полученный осадок разбавлялся глицерином и использовался для исследования под микроскопом при 400-кратном увеличении. В препаратах определялись и подсчитывались все встреченные пыльца и споры. Подсчет велся по трем группам: древесные и кустарниковые породы, травянистые и кустарничковые растения, споры.

Статистическая обработка полученных данных, составление ведомостей и построение диаграмм проводились с применением специальной программы FLORA, разработанной в Лаборатории естественнонаучных методов ИА РАН ( Кочанова и др. , 2005).

Практически все исследованные образцы, включая образцы из подсыпки, содержали пыльцу и споры в количестве, достаточном для статистической обработки. Исключение составляют образцы из нижних слоев материка, один образец из слоя золы и угля от пожара и образцы из верхнего слоя строительного мусора.

По результатам анализа всех разрезов были выделены палинологические зоны, в которые объединялись образцы с близким качественным и количественным составом спектров. Спорово-пыльцевой спектр представляет собой набор пыльцы и спор растений, произрастающих в пределах того региона, где произошло их захоронение. Таким образом, проанализировав спорово-пыльцевой спектр, мы можем сказать, какие растения росли на изучаемой территории в момент формирования данных отложений.

Полученные палинологические зоны приурочены к основным слоям, которые прослеживаются в раскопах. Тем не менее нужно учитывать тот факт, что комплексы, полученные по образцам из слоев подсыпки, не являются информативными с точки зрения восстановления природной среды. При реконструкции природных условий эти комплексы не учитывались. Также необходимо иметь в виду, что во время подсыпок песка и супеси часть слоя, на который они осуществлялись, могла быть уничтожена.

Убрав из рассмотрения слои песка (П) и перемешанные слои серой супеси с песком (П+СС), мы получили 9 палинологических зон, характеризующих изменения растительности Кремлевского холма и его окрестностей с X–XI по XIV в.

Для наглядности основные результаты представлены в виде сводной таблицы, куда вошли данные из раскопов на участке 1 (юго-восточный и северо-западный профили) и на участке 2 (юго-восточный профиль) (табл. 1). В таблице также приведены гистограммы распределения пыльцы древесных и травянистых растений в наиболее типичных образцах.

Первые две палинологические зоны характеризуют природные условия, еще не затронутые антропогенной деятельностью. Они выделены по образцам из материка и нижней части погребенной почвы, залегающей на нем.

Из материковых отложений образцы были взяты на участке 1 из ЮВ (обр. 1, 2) и СЗ (обр. 3) бровок. Палинологическая зона 1 (преобладание древесных пород / широколиственные породы, сосна с участием ели) , выделенная по этим образцам, а также по образцу из нижней части почвы, залегающей на материке, характеризует лесные ландшафты. В общем составе в спектрах преобладает пыльца древесных пород (до 50%) и споры (36–44%), пыльца травянистых растений составляет от 10 до 27 %.

Среди древесных пород преобладает пыльца широколиственных пород (41–48 %), которые представлены в основном липой ( Tilia ) и единично дубом ( Quercus ). Часто встречается пыльца сосны ( Pinus ) (25–40%), а также ели ( Picea ) (около 10 %).

Таблица 1. Изменения природной среды Кремлевского холма и его окрестностей в средневековье

|

№ палинологической зоны / распределение пыльцы |

Растительность |

№ образцов |

Слой |

||

|

Уч. 1.1 |

Уч.2.1 |

||||

|

юв |

сз |

юв |

|||

|

9 20 40 60 80% ■I li |

Разнотравно-злаковые группировки, пашни, рудеральная растительность / хвойные леса с незначительной примесью широколиственных пород |

1 2 |

ТСС |

||

|

8 ■■■■ |

Разнотравно-злаковые группировки, пашни, рудеральная растительность / смешанные широколиственно-хвойные леса |

18 16 |

5 7 |

||

|

Разнотравно-злаковые группировки, пашни, рудеральная растительность / смешанные леса с незначительной долей липы |

15 13 |

14 |

8 9 |

||

|

6 |

Злаково-разнотравные, рудеральные группировки, пашни / широколиственные леса (липа) с участием сосны, ели |

12 |

10 |

Зола, уголь |

|

|

11 |

ТСС |

||||

|

Разнотравно-злаковые группировки, пашни, рудеральная растительность / смешанные широколиственно-хвойные леса |

11 10 9 8 |

13 14 |

|||

|

11 10 |

ССС |

||||

|

^^^^^^^^^щ |

Пашни, разнотравно-злаковые и рудеральные группировки / широколиственно-хвойные леса с преобладанием ели и сосны |

8 |

Тлен |

||

|

7 |

17 |

ССС |

|||

|

3 |

Смешанные хвойно-широколиственные леса / рудеральные, злаково-разнотравные группировки |

4 |

5 |

19 |

СС |

|

BVBW ■ |

Смешанные хвойно-широколиственные леса с преобладанием липы |

4 |

|||

|

3 |

2 |

||||

|

Широколиственные липовые леса с небольшой долей ели и сосны |

2 1 |

3 |

|||

– сосна;

□ – ель; □ – широколиственные породы; □ – береза; □ – прочие древесные породы; □ – травянистые растения

Пыльцы травянистых растений мало, и состав их очень бедный. В спектрах присутствует в основном пыльца дикорастущих злаков (Poaceae) и разнотравья, среди которого преобладает пыльца подсемейств цикориевых (Cichorioideae) и астровых (Asteroideae).

В большом количестве встречаются споры. В их составе доминируют споры папоротников семейства многоножковые (Polypodiaceae). Также отмечены споры зеленых (Bryales) и сфагновых (Sphagnum) мхов, плаунов (Lycopodiaceae) и единично гроздовника (Botrychium).

Палинологическая зона 2 (преобладание древесных пород /сосна, широколиственные породы с участием ели) прослеживается по образцу 3 (уч. 1-ЮВ) из материка и образцу 4 (уч.1-СЗ) из слоя серой супеси.

В общем составе по-прежнему больше всего пыльцы древесных пород (46%) и спор (35%). На пыльцу травянистых растений приходится 20%.

Среди древесных пород на первое место выходит пыльца сосны ( Pinus ) (40 %), содержание пыльцы широколиственных пород сокращается до 23 %, а ели ( Picea ) возрастает до 16%. Пыльца березы ( Betula ) составляет 17%.

В группе травянистых растений больше всего пыльцы злаков (Poaceae) (51 %), пыльца разнотравья составляет 22% (преимущественно пыльца подсемейств цикориевых (Cichorioideae), астровых (Asteroideae) и семейства крестоцветных (Brassicaceae)).

Среди споровых растений по-прежнему преобладают споры папоротников семейства многоножковых (Polypodiaceaе) (69 %). Также присутствуют споры зеленых ( Bryales ) (11 %) и сфагновых ( Sphagnum ) (около 6%) мхов.

Состав спектров двух описанных палинозон свидетельствует о том, что в это время на изученной территории существовали обширные лесные массивы. На более ранних этапах это были широколиственные липовые леса с небольшой долей ели и сосны. Позднее они перешли в смешанные хвойно-широколиственные леса, где, как и прежде, преобладала липа, но увеличилась доля ели, сосны и березы. Травяной покров был очень бедный, а в нижнем ярусе произрастали мхи и папоротники.

Судя по составу спектров, климатические условия были теплее современных. Скорее всего, этот период соответствует средневековому климатическому оптимуму (средневековая климатическая аномалия), т. е. X–XI вв. Для материковых отложений, где прослеживается комплекс с преобладанием липы, не исключен и более ранний возраст. Достаточно теплые условия отмечались и в середине первого тысячелетия до н. э.

Палинологическая зона 3 (древесные породы; травянистые растения / сосна, широколиственные породы с участием ели) охарактеризована по трем образцам (обр. 4 – уч. 1-ЮВ; обр. 5 – уч. 1-СЗ; обр. 19 – уч. 2-ЮВ) из слоя серой супеси (СС), которая прослеживается во всех разрезах. Необходимо отметить, что в данном слое на северо-западном профиле участка 1, где было отобрано два образца, удалось проследить два этапа (см.: табл. 1). Первый пришелся на пали-нозону 2 (обр. 4), где еще нет признаков антропогенной деятельности. Второй этап (обр. 5) связан с палинозоной 3. Здесь отмечаются первые признаки присутствия человека: уменьшение количества пыльцы древесных пород, появление пыльцы культурных злаков и рудеральных растений.

Состав древесных пород остался практически таким же, как в предыдущей палинозоне, но количество пыльцы древесных пород в целом уменьшилось. В общем составе содержание пыльцы древесных пород и травянистых растений примерно одинаковое. Отличительной чертой данной палинозоны является появление в небольшом количестве пыльцы культурных злаков (Poaceae). Кроме этого, отмечается большое количество пыльцы различных сорных растений из подсемейств цикориевых (Cichorioideae), астровых, а также горца (Polygonum). То есть это первая палинозона, где отмечается антропогенное присутствие.

На данном этапе отмечается сокращение лесных массивов, состав которых остался прежним. Это были смешанные хвойно-широколиственные леса, в составе которых основную роль играли липа, ель и сосна. Сосна могла образовывать и самостоятельные насаждения, например на песчаных почвах террас. Уменьшение лесных площадей, скорее всего, было связано с началом освоения территории и появлением пахотных угодий, о чем также свидетельствует присутствие пыльцы культурных злаков. Широкое распространение имели сообщества сорной растительности, особенно горца ( Polygonum ).

Следующий слой погребенной почвы (светло-серая супесь – ССС) хорошо прослеживается в северо-западном профиле на участке 1. (кв. 1) (обр. 7) и в юговосточном профиле на участке 2 (кв. 7) (обр. 17).

По образцам из этого слоя была охарактеризована палинологическая зона 4 (преобладание травянистых растений / сосна, ель, широколиственные породы / культурные злаки). В нее также вошел образец 8, отобранный из тлена в северо-западной бровке на участке 1.

На этом уровне происходит заметная смена ландшафтов. В общем составе отмечается резкое уменьшение (до 8 %) количества пыльцы древесных пород. Также меняется и состав древесных пород: содержание пыльцы широколиственных пород сокращается до 8–15%, а пыльцы сосны ( Pinus ) увеличивается до 50–55 %. Пыльца ели ( Picea ) составляет 25–30 %.

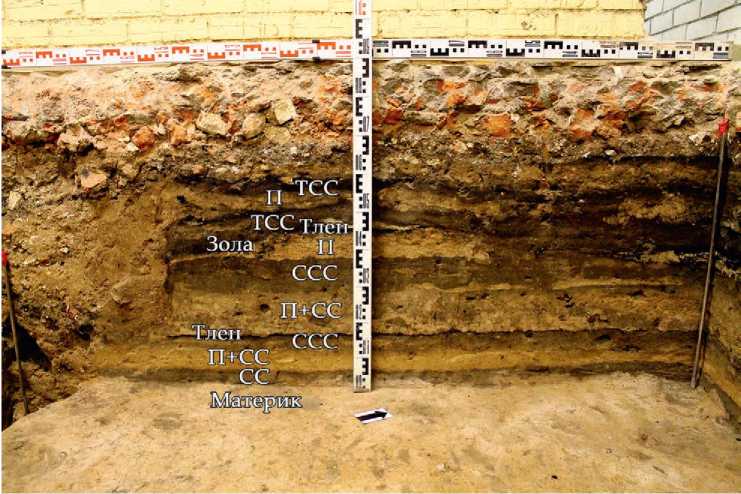

Количество пыльцы травянистых растений достигает 90%, что происходит главным образом за счет пыльцы злаков (Poaceae), в том числе и культурных. В этих образцах отмечается очень высокая концентрация пыльцы злаков (Poaceae), что встречается крайне редко (рис. 2). 100–200 пыльцевых зерен на препарат – уже много, а здесь их более 1000. Не все они принадлежат культурным злакам, но их тоже очень много. Больше всего пыльцы злаков присутствует в образце из тлена.

Несмотря на отсутствие следов распашки, такой состав спектров позволяет предположить, что данная почва и тлен, залегающий на ней, возможно, связаны с сельскохозяйственной деятельностью.

Помимо большого количества пыльцы злаков этот образец интересен и в других отношениях. Спектр этого образца характеризует достаточно влажные условия. Здесь много пыльцы влаголюбивых растений, таких как лютиковые (Ranunculaceae), лобазник ( Filipendula ), василистник ( Thalictrum ), валериана ( Valeriana ).

Можно предположить, что повышенное увлажнение явилось причиной прекращения сельскохозяйственной деятельности на данном участке, а оставшаяся растительность, впоследствии перекрытая засыпкой (слой П + СС), и сформировала слой тлена. Но это лишь один из возможных вариантов его происхождения.

Что касается природного окружения, то в это время происходит дальнейшее резкое сокращение лесных массивов, безусловно, за счет антропогенной деятельности. Изменился и их состав. Это были широколиственно-хвойные леса с преобладанием ели и сосны. Липы в их составе стало меньше, что было связано с начавшимся похолоданием климата.

Рис. 2. Микрофотография пыльцы злаков в образце из тлена (обр. 8, уч.1-СЗ).

Увеличение ×400

Еще одна погребенная почва (ССС) хорошо прослеживается в северо-западном профиле на участке 1 (обр. 10, 11). В юго-восточном профиле на участке 1 эта почва представлена фрагментарно и образцы из нее не отбирались. По составу спектров эти образцы близки к образцам из вышележащей темно-серой супеси (ТСС), которая прослеживается вверх по всем разрезам и разделяется слоями золы (пожар) и тлена. По образцам из погребенной почвы и темно-серой супеси, залегающей ниже слоя золы, выделена палинологическая зона 5 (преобладание травянистых растений / сосна с участием ели и широколиственных пород).

В общем составе преобладает пыльца травянистых растений, составляя около 60–70 %. Пыльца древесных пород насчитывает 20–30 %. Среди древесных пород преобладает пыльца сосны ( Pinus ) и ели ( Picea ), 10–20 % приходится на пыльцу широколиственных пород, главным образом липы ( Tilia ).

В группе травянистых растений преобладают злаки (Poaceae) (до 70%), среди которых много культурных. Состав разнотравья достаточно богатый, несмотря на то что доминируют сорные растения из подсемейств цикориевых

(Cichorioideae), астровых (Asteroideae), семейства гречишных (Polygonaceae). Помимо них отмечена пыльца семейств зонтичных (Apiaceae), гвоздичных (Caryophyllaceae), крестоцветных (Brassicaceae), лютиковых (Ranunculaceae), яснотковых (Lamiaceae), бобовых (Fabaceae), гераниевых (Geraniaceae), кипрейных (Onagraceaea).

Описанные палинологические спектры свидетельствуют о существовании открытых ландшафтов. Конечно, говорить о естественной растительности на заселенной людьми территории можно с определенной долей условности. Тем не менее, кроме различной сорной растительности, обычной на поселениях, здесь широкое развитие имели разнотравно-злаковые сообщества с достаточно богатым составом. В непосредственной близости существовали пашенные угодья, о чем свидетельствует большое количество пыльцы культурных злаков.

Существование пашен на территории городских поселений вызывает у многих археологов сомнение. Наличие пыльцы культурных злаков в хозяйственных ямах или в линзах тлена можно объяснить попаданием ее с соломой, зерном или навозом. В данном случае пыльца культурных злаков в большом количестве присутствует во всех разрезах в образцах из всех слоев, за исключением самых нижних, т. е. как по простиранию, так и по вертикали. Такую ситуацию авторы пока могут объяснить только существованием пахотных угодий если не на самом поселении, то в непосредственной близости от него.

Естественную растительность в большей мере характеризуют спектры древесных пород. Судя по количеству пыльцы древесных пород, лесные массивы располагались на незначительном расстоянии от Кремля. Это были леса, близкие современным, т. е. смешанные широколиственно-хвойные. В их составе преобладали ель, сосна с незначительной долей липы. В подлеске произрастала лещина. Вероятны и чисто сосновые боры и ельники.

Самый мощный слой золы прослеживается в разрезе юго-восточного профиля на участке 1, но в нем пыльцы не обнаружено. В двух других разрезах этот слой представлен небольшими угольно-зольными прослойками.

Радиоуглеродная датировка по углю из слоя составила 780 ± 25 ВР (калиброванная дата 1225–1269 гг., 1σ) (UGAMS-26047) ( Макаров и др., 2017).

Образцы из этих прослоек (уч. 1-СЗ – обр. 12; уч. 2-ЮВ – обр. 10) очень хорошо сопоставляются между собой по спорово-пыльцевым спектрам. По этим образцам, а также по образцу 11 (уч. 2-ЮВ) выделена палинологическая зона 6 (преобладание травянистых растений / широколиственные породы (липа) с участием сосны и ели) .

Эти образцы существенно отличаются от ниже- и вышележащих. Основным отличием является высокое содержание пыльцы широколиственных пород (до 57 %), хотя в целом пыльцы древесных пород мало. Преимущественно это пыльца липы (38–48%).

Для данной палинозоны характерно высокое содержание пыльцы травянистых растений (82–91 %). Пыльца злаков (Poaceae) насчитывает 35–47 %, включая культурные. Состав разнотравья очень богатый. Как и во всех других пали-нозонах, в его составе больше всего пыльцы растений подсемейств цикориевых (Cichorioideae) и астровых (Asteroideae), также часто встречается пыльца щавеля (Rumex) и других растений семейства гречишных (Polygonaceae). Помимо этого отмечена пыльца растений 10 семейств: крестоцветных (Brassicaceae), бобовых (Fabaceae), яснотковых (Lamiaceae), гвоздичных (Caryophyllaceae), кипрейных (Onagraceae), розоцветных (таволга – Filipendula), зонтичных (Apiaceae), колокольчиковых (Campanulaceae), ворсянковых (Dipsacaceae), рода валерианы (Valeriana).

Авторы пока не нашли однозначного объяснения резкому увеличению содержания пыльцы липы. Можно рассмотреть два варианта.

Как правило, восстановление коренного леса после пожара или вырубки происходит через березовые или осиновые леса, но в нашем случае пыльцы березы в образцах очень мало. Возможно, это были осинники, но по пыльце мы этого сказать не можем, так как пыльца осины не сохраняется. Ель и сосна восстанавливаются долго и, как правило, под пологом вторичных лесов, особенно ель. А вот липа может возобновляться порослью от пней и корней, и восстановиться раньше ели или сосны, что может объяснить присутствие ее пыльцы в образцах.

Также возможно, что после пожара ель и сосну активно вырубали для строительства, а липа оставалась.

Палинологическая зона 7 (травянистые растения; древесные породы / сосна, ель с участием широколиственных пород) прослеживается во всех разрезах в слое темно-серой супеси (ТСС) (уч. 1-ЮВ – обр. 13, 15; уч. 1-СЗ – обр. 14; уч. 2-ЮВ – обр. 8,9).

В общем составе отмечается увеличение до 36% количества пыльцы древесных пород, хотя пыльца травянистых растений по-прежнему доминирует.

Рост содержания пыльцы древесных пород происходит в основном за счет пыльцы ели ( Picea ) (до 40%) и сосны ( Pinus ) (до 60%). Пыльца широколиственных пород составляет 10–15%.

В группе травянистых растений доминирует пыльца злаков (Poaceae), среди которых по-прежнему много культурных видов. Состав разнотравья близок предыдущему комплексу.

Судя по составу спектров, на данном этапе отмечалось некоторое расширение лесных массивов, даже по сравнению с «допожарным» этапом, что, скорее всего, связано (особенно учитывая увеличение количества ели) с похолоданием климата. Этому могло также способствовать и некоторое запустение после пожара, но большое количество пыльцы культурных злаков ставит под сомнение такое предположение.

Леса, произраставшие в это время, были ближе к хвойным, чем к смешанным. В их составе преобладали ель и сосна, а широколиственные породы присутствовали в качестве примеси. Открытые пространства были, как и прежде, заняты пашнями и сообществами сорной и разнотравно-злаковой растительности.

Палинологическая зона 8 (преобладание травянистых растений / сосна с участием ели и широколиственных пород) практически повторяет палинологическую зону 5, которая характеризовала «допожарный» этап. Она выделена по образцам из темно-серой супеси (ТСС) в разрезах на участке 1-СЗ (обр. 16, 18) и на участке 2-ЮВ (обр. 5, 7).

Количество пыльцы древесных пород снижается по сравнению с предыдущей палинозоной. Немного меняется и их состав, за счет уменьшения количества пыльцы ели ( Picea ).

По существу, природная среда возвращается к состоянию, которое было до пожара: со смешанными лесами в окрестностях, пашнями, злаково-разнотравными и сорными группировками растительности.

Палинологическая зона 9 (преобладание травянистых растений / ель, сосна с участием широколиственных пород) прослеживается только в разрезе на участке 2-ЮВ (обр. 1, 2) в слое темно-серой супеси (ТСС).

В общем составе содержание пыльцы травянистых растений составляет от 65 до 69%, древесных пород 21–22 %, а спор 9–13 %.

Состав древесных пород отличается очень большим количеством пыльцы ели ( Picea ) (33–34 %), которой примерно столько же, сколько и сосны ( Pinus ) (37 %). Пыльца широколиственных пород насчитывает 13–14 %. В их составе преобладает пыльца липы ( Tilia ), реже встречается пыльца дуба ( Quercus ) и лещины ( Corylus ).

Травянистые растения представлены преимущественно пыльцой злаков (Poaceae) (63–75 %), в том числе и культурных. На пыльцу разнотравья приходится от 19 до 32 %. В составе разнотравья все так же подавляющее большинство составляет пыльца подсемейств цикориевых (Cichorioideae) (12-17%).

В составе споровых преобладают споры сфагновых мхов ( Sphagnum ) (20-38%) и папоротников семейства многоножковых Polypodiaceaе (27–45 %). Также встречены споры зеленых мхов ( Bryales ) (16%), гроздовника ( Botrychium ) (13–15 %), плауна булавовидного ( Lycopodium clavatum ) (4–7 %).

Судя по составу спектров, это был самых холодный этап из всех описанных по разрезам. В это время в окрестностях произрастали хвойные елово-сосновые леса с незначительной примесью липы. Открытые пространства по-прежнему были заняты пашнями и луговой разнотравно-злаковой растительностью. На поселении широкое распространение имели различные сорные растения, в основном из подсемейства цикориевых.

Хотелось бы еще остановиться на нескольких моментах, касающихся особенностей спорово-пыльцевых спектров в целом.

-

1. Очень низкое содержание пыльцы березы ( Betula ).

-

2. Очень большое количество пыльцы валерианы, особенно в слоях из тлена. Причем такое же большое ее количество отмечается и в слоях тлена в яме 50.

-

3. В некоторых образцах, в наибольшем количестве в образцах из тлена, присутствует пыльца, которую можно диагностировать как смородину. Но по своей морфологии она схожа с пыльцой подорожника, хотя в таком большом количестве пыльца подорожника практически не встречается.

-

4. Выпадает из общей картины образец 13 из разреза северо-западного борта на участке 1, взятый из древесного тлена, что вполне закономерно, учитывая его состав (древесная щепа) и скорее всего «антропогенное» происхождение. По этой же причине его нельзя сравнить с нижележащим тленом, состоявшим из травянистых остатков и сформировавшимся, скорее всего, in situ. В спектрах образца 13 пыльцы мало, особенно пыльцы древесных пород. Среди травянистых растений преобладает пыльца злаков (Poaceae). Вопрос о происхождении слоев тлена достаточно интересен, и в перспективе стоит их более подробное изучение по образцам из ям 47, 50 и из шурфа 4 на Ивановской площади, где этих слоев много и они очень разнообразны.

Более или менее существенное количество пыльцы березы (до 20%) отмечается лишь в низах разрезов. Выше ее очень мало (2–10%), что совсем не характерно для спектров, полученных на поселениях. Как правило, после активных вырубок мы отмечаем резкое снижение пыльцы древесных пород, а затем увеличение в составе древесных пород пыльцы березы.

Возможно, как уже отмечалось выше, это были осиновые леса, которые по пыльце мы проследить не можем. Либо люди просто не давали вырасти березнякам и расчищали территорию под свои цели, либо вырубали березу на дрова и пр.

Обобщив все вышеизложенное, мы можем восстановить картину изменения растительности Кремлевского холма и его окрестностей начиная с X–XI вв. и кончая XIV в.

Самые ранние из изученных слоев относятся к средневековому климатическому оптимуму, т. е. к X–XI вв., когда климатические условия были теплее современных.

В это время на изученной территории существовали ландшафты, еще не затронутые антропогенной деятельностью. Это были широколиственные липовые леса с небольшой долей ели и сосны. Позднее они перешли в смешанные широколиственно-хвойные, где по-прежнему преобладала липа, но увеличилась доля ели, сосны и березы. Травяной покров был очень бедный, а в нижнем ярусе произрастали мхи и папоротники.

В то же время нельзя игнорировать находки в верхней части материка керамики раннего железного века с сетчатой фактурой, характерной для дьяковской культуры середины – второй половины I тысячелетия до н. э. ( Макаров и др. , 2017). По данным различных климатических реконструкций в V–III вв. до н. э., также прослеживаются интервалы с достаточно теплыми климатическими условиями ( Helama et al. , 2012). Но такой возраст слоя предполагает большой перерыв в осадконакоплении или уничтожение большой части слоя и соответственно резкое изменение в составе спорово-пыльцевых спектров, чего на данном уровне на диаграммах не отмечается. В верхней части материка и в погребенной почве (СС) прослеживается постепенное уменьшение количества пыльцы древесных пород и изменение в их составе. Резкое уменьшение содержания пыльцы древесных пород отмечается выше по разрезу, во второй погребенной почве (ССС). Основываясь на этих фактах, авторы склонны придерживаться первой датировки (X–XI вв.), но и не исключая возможность более древней.

Следующий этап связан с началом освоения территории и появлением пахотных угодий. В это время отмечается сокращение лесных массивов, состав которых остался прежним. Это были смешанные широколиственно-хвойные леса, в составе которых основную роль играли липа, ель и сосна. Широкое распространение имели сообщества сорной растительности, особенно горца ( Polygonum ).

Активная антропогенная деятельность приводит к дальнейшему значительному сокращению лесных массивов. Меняется и их состав. В это время в окрестностях поселения произрастали хвойно-широколиственные леса с преобладанием ели и сосны. Липы в их составе стало меньше, что было связано с начавшимся похолоданием климата.

В непосредственной близости существовали пахотные угодья, о чем свидетельствует большое количество пыльцы культурных злаков. Кроме обычной для поселений сорной растительности, широкое развитие имели разнотравно-злаковые луговые сообщества с достаточно богатым видовым составом, а на влажных участках хорошо росла валериана. Возможно, что в пойме Москва-реки встречалась смородина.

Природные условия следующего этапа были близки современным и сохранялись на протяжении достаточно длительного периода (ему соответствует практически вся толща темно-серой супеси), но были нарушены пожаром. Это были смешанные широколиственно-хвойные леса, в составе которых преобладали ель, сосна с незначительной долей липы. В подлеске произрастала лещина.

По палинологическим данным, после пожара площади лесов сильно сократились, а в их составе преобладала липа. Возможно, что пожар сказался на природном окружении поселения, уничтожив лесные массивы. Но не исключено, что леса не были затронуты пожаром, а активно вырубались уже после него при восстановлении поселения. Причем использовали главным образом ель и сосну, а липу оставляли. На пожарищах в качестве растения-пионера активно селился иван-чай (кипрей).

Позже отмечалось некоторое расширение лесных массивов даже по сравнению с «допожарным» этапом, что могло быть связано как с похолоданием климата, так и с запустением после пожара. Леса, произраставшие в это время, были ближе к хвойным, чем к смешанным. В их составе преобладали ель и сосна, а широколиственные породы присутствовали в качестве примеси. В зависимости от местных условий произрастания это могли быть чистые ельники и сосновые боры. Открытые пространства, как и прежде, были заняты пашнями и сообществами сорной и злаково-разнотравной растительности.

Постепенно природная среда возвратилась к состоянию, которое было до пожара. Площади смешанных лесов вновь сократились, а открытые пространства были заняты пашнями, злаково-разнотравными и сорными группировками растительности.

Следующий этап был самым холодным. В это время в окрестностях Кремлевского холма произрастали хвойные елово-сосновые леса с незначительной примесью липы. Открытые пространства по-прежнему были заняты пашнями и луговой разнотравно-злаковой растительностью. На поселении широкое распространение имели различные сорные растения, в основном из подсемейства цикориевых.

Список литературы Изменения природной среды Кремлевского холма и его окрестностей в средневековье

- Кочанова М. Д., Алешинская А. С., Спиридонова Е. А., 2005. Новое программное обеспечение для обработки данных спорово-пыльцевого ана-лиза//XI Всероссийской палинологической конференции: «Палиноло-гия: теория и практика»: материалы. М.: ПИН РАН. С. 13-15.

- Макаров Н. А., Энговатова А. В., Коваль В. Ю., 2017. Археологические исследования в восточной части Московского Кремля в 2014-2016 гг.//КСИА. Вып. 246. С. 18-27.

- Пыльцевой анализ/Ред. И. М. Покровская. М.: Госгеолитиздат, 1950. 553 с.

- Helama S., Seppä H., Bjune A. E., Birks H. J. B., 2012. Fusing pollen-stratigraphic and dendroclimatic proxy data to reconstruct summer temperature variability during the past 7.5 ka in subarctic Fennoscandia//Journal of Paleolimnology. Vol. 48, iss. 1. P. 275-286.