Изменения свойств солонцов Приергенинской равнины Калмыкии в условиях лесомелиорации в результате длительного антропогенного воздействия

Автор: Новикова А.Ф., Конюшкова М.В., Контобойцева А.А.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 69, 2012 года.

Бесплатный доступ

Изучены изменения морфологических, химических и физико-химических свойств солонцов Приергенинской равнины в результате длительного (более 55 лет) антропогенного воздействия в условиях лесомелиорации. Современное состояние антропогенно-измененных солонцов обусловлено процессами рассоления-засоления в ирригационный период, а в последующие годы - влиянием в первую очередь лесомелиорации, и в меньшей степени - последействием глубоких мелиоративных обработок. Под лесонасаждениями в результате снегонакопления улучшается увлажнение и промачивание, благодаря затенению поверхности почвы уменьшается испаряемость. В то же время корневая система улучшает водопроницаемость и продуцирует углекислоту, которая повышает Арастворимость почвенных карбонатов. Рассоление 50-65-сантиметрового слоя антропогенно-измененных солонцов в таких условиях сохраняется длительное время. Общий тренд развития солонцов под лесонасаждениями направлен на рассоление и уменьшение содержания поглощенного натрия в пахотном и подпахотном горизонтах.

Засоленность, солонцы, щелочность, лесомелиорация

Короткий адрес: https://sciup.org/14313560

IDR: 14313560 | УДК: 631.4

Текст научной статьи Изменения свойств солонцов Приергенинской равнины Калмыкии в условиях лесомелиорации в результате длительного антропогенного воздействия

В почвенном покрове Калмыкии широко распространены солонцы и солонцеватые почвы. Из общей площади сельскохозяйственных угодий республики (5,4 млн. га), солонцовые комплексы

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 10-003 94а.

составляют 4,4 млн. га, около 80% (Засоленные почвы..., 2006). В составе пашни они занимают 90%. По последним подсчетам по карте засоленных почв России М 1:2 500 000 площадь солонцов в республике составляет 2,7 млн. га, а солонцеватых почв - 2,5 млн. га (Новикова и др., 2011).

Освоение таких почв невозможно без применения комплексных мелиоративных приемов, направленных на улучшение водного, солевого режимов, удаление обменного натрия из почвенного поглощающего комплекса.

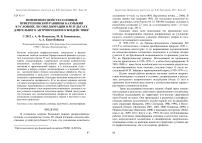

В 1949-1950 гг. на Аршань-Зельменском стационаре АН СССР в соответствии с планом преобразования природы 1949 г., были заложены опыты (рис. 1) по выращиванию лесонасаждений на сильнозасоленных солонцовых комплексах в условиях богары (участок I) на Ергенинской возвышенности и орошения (участок IV) на Приергенинской равнине. Исследования на орошаемом участке проводились в 1950-1970 гг., а затем были прекращены. В 2005-2008 гг. нами были возобновлены исследования антропогенно-преобразованных почв опытных участков (через 35 после исследований Н.М. Зайцева в ирригационный период 1950-1970 гг.).

Целью нашей работы является изучение свойств антропогенно-измененных солонцов в условиях лесоразведения в результате длительного антропогенного воздействия (более 55 лет) и сравнение полученных результатов с соответствующими характеристиками солонцов на целине.

Такие исследования позволяют оценить общий тренд изменения солонцов в результате длительного антропогенного воздействия. Подобных исследований на территории юго-востока европейской части России не много. Они проводились в различных геоморфологических районах сухостепной и полупустынной зон: на Джаныбек-ском стационаре (Базыкина, 2005; Сиземская, 1986, 1996), в Волгоградской области (Любимова, 2001, 2005, 2006; Новикова, 2009), в Нижнем Поволжье (Кретинин, 2008) и Калмыкии на Ергенях (Новикова и др., 2009, 2011; Богун и др., 1991). Во всех опубликованных работах отмечалась трансформация солонцов в результате длительного антропогенного воздействия в специфические антропогенно-измененные почвы, не имеющие аналогов в природных условиях как по морфологическому, так и по солевому профилю.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

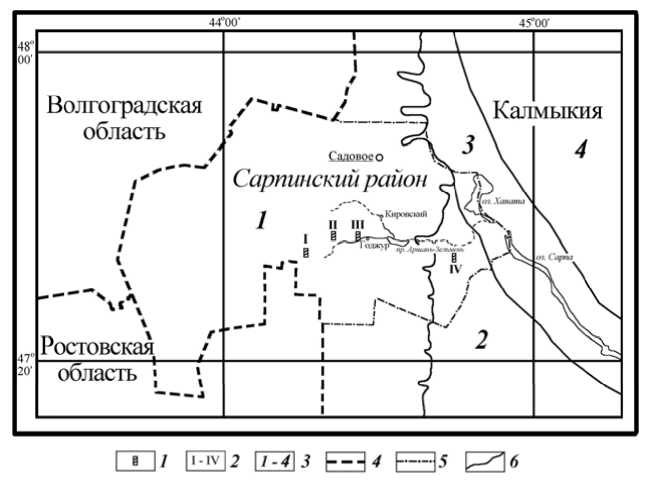

Опытный участок IV расположен в восточной, наиболее пониженной части Приергенинской равнины (рис. 2). Приергенин-ская равнина является шлейфовой зоной Восточных Ергеней и характеризуется сложным литологическим строением, хорошо выраженным мезо- и микрорельефом, резкой засушливостью климата (Антипов-Каратаев, 1951; Доскач 1979; Отчет…, 1949–1950). Равнина расположена в пределах полупустынной зоны светлокаштановых и бурых почв (Природно-сельскохозяйственное районирование, 1975; Добровольский, Урусевская, 2004).

Рис. 1. Схема размещения опытных участков Аршань-Зельменского стационара. Условные обозначения: 1 – расположение опытных участков стационара; 2 – нумерация опытных участков стационара, 3 – геоморфологические районы: 1 – Ергенинская возвышенность, 2 – Приергенинская равнина, 3 – Сарпинская ложбина, 4 – Сарпинская низменность, границы: 4 – субъектов РФ, 5 – Сарпинского административного района Калмыкии, 6 – геоморфологических районов.

Рис. 2. Фрагмент схемы опытного участка IV и расположение разрезов (2005–2009 гг.) на почвенной карте М 1:2 000 (по Зайцеву, 1959). Условные обозначения: 1 – солонцы мелкие и средние, 2 – светло-каштановые почвы, 3 – лугово-каштановые почвы.

Абсолютные отметки высот на участке исследований составляют от 4-8 до 10-13 м. Рельеф равнинный с небольшим уклоном на восток (уклон 0,012°-0,015°). Отмечаются меридионально-ориентированные потяжины.

Площадь участка составляет 30,6 га (900 м с севера на юг и 350 м с запада на восток). Половина участка занята лесонасаждениями, на которых и проводились исследования.

Почвообразующими породами (Зайцев, 1961; Пак, 1958) являются делювиальные суглинки мощностью до 1 м, перекрывающие толщу чередующихся слоев морских отложений хвалынской трансгрессии различной мощности и гранулометрического состава (песчаных, супесчаных, суглинистых с прослойками глин). На глубине 3-3,5 м, ниже слоистой толщи различного гранулометрического состава, залегают плотные засоленные шоколадные глины мощностью 5-6 м в западной части участка и 3-4 м - в восточной. Под этими глинами на глубине 6-7 м расположена песчаная водоносная толща, в которой содержатся грунтовые минерализованные воды (17-19 г/л) сульфатно-хлоридного химизма. Их глубины в пониженной части (под лесонасаждениями) составляли до орошения 5-6 м, они находились под напором вод более высокой (западной) части участка, где глубины их залегания достигали 7 м.

По мнению исследователей участка (Зайцев, 1955, 1961; Пак, 1958), грунтовые воды оказывали существенное влияние на соленакопление в почвенно-грунтовой толще. Согласно исследованиям Н.М. Зайцева (1972), составившего почвенную карту на опытный участок М 1:2 000, в почвенном покрове преобладали мелкие и средние лугово-степные солонцы, в комплексе со светло-каштановыми почвами. На рис. 2 представлена почвенная карта на восточную часть участка под лесонасаждениями, на которой проводились наши исследования. В почвенном профиле целинных лугово-степных солонцов (разр.1 и 3 (Зайцев, 1959)) до глубины 100-110 см преобладали хлориды, глубже - сульфаты. Это соотношение составляло от 3:1 до 1:3. По Классификации почв СССР (1977) солонцы участка относятся к солончаковым, сильнозасоленным с глубины 25 см, хлоридного или сульфатно-хлоридного химизма, много- и средненатриевым.

Солонцы характеризовались близким залеганием карбонатов (вскипание с 18-22 см) с максимумом (4,15-8,12%) на глубине 30-50 см (в горизонте с белоглазкой), которые и были использованы в качестве мелиорантов при вовлечении их в пахотный слой глубокими мелиоративными обработками. Очень незначительное содержание гипса (0,10-0,14%) отмечалось с 50-80 см, а максимум (1,04-6,8%) на глубине 150-200 см.

В 1951 г. была проведена мелкая (22-25 см), а затем глубокая плантажная вспашка на глубину 45-50 см, после чего проводилось дискование, перепашка участка безотвальным плугом на глубину 22-25 см, двухлетнее парование, планировка и нарезка борозд.

В 1953 г. были посажены вяз мелколистный, желуди дуба черешчатого, скумпия, груша, яблони, смородина золотистая, а в 1956 г. заложен дендрарий на площади 5,2 га, в котором было высажено 80 видов древесных и кустарниковых пород, в том числе 25 сортов тополей. Северная часть участка под лесонасаждениями (контроль) не орошалась.

Оросительный период длился с 1953 по 1970 гг. При этом сменялись периоды регулярного и нерегулярного орошения (одноразовые поливы). Изменялись и оросительные нормы. Из расчета оптимального увлажнения (от 100 до 70% влажности от полевой влагоемкости) они составляли в среднем 3,8-6 тыс. м3/год.

В первые годы орошения минерализация поливной воды из Аршань-Зельменского водохранилища составляла 1,05-1,25 г/л, а за период 1959-1968 гг. увеличилась до 2-3 г/л. В составе воды преобладали ионы хлора и натрия.

Формирование солевого профиля антропогенно-измененных почв в ирригационный период, согласно данным Зайцева (1972), обусловлено с одной стороны, опресняющим воздействием оросительных вод в первые 5-7 лет орошения и, с другой стороны, негативным воздействием в конце 1950-х годов минерализованной верховодки и увеличения минерализации поливных вод. Появление верховодки в ирригационный период обусловлено своеобразными гидрогеологическими условиями участка.

В первые 5-7 лет орошения произошло вымывание токсичных солей до глубины 100-150 см, а в последующие периоды от-

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2011. Вып. 69 мечался подъем минерализованной верховодки при ее медленном оттоке или застое и вторичное засоление почв. Наибольший подъем верховодки зафиксирован на территории дендрария.

В 2005-2009 гг. проведены полевые исследования на целинных солонцах и светло-каштановых почвах, расположенных рядом с опытным участком, а также на ключах под лесонасаждениями: на контроле (участок без орошения), где лесонасаждения погибли в первые годы после закладки опыта; на участках под лесонасаждениями, где были посажены груша, вяз мелколистный, скумпия и на участке с 80-ю видами древесных и кустарниковых пород (дендрарий). На целине заложено 6 разрезов глубиной до 180-200 см, под лесонасаждениями 6 траншей глубиной 250-300 см.

Проанализировано 185 образцов, в которых определяли pH водной суспензии (1:2,5), содержание гумуса, карбонатов, гипса, состав обменных оснований (по Пфефферу в модификации Молодцова и Игнатовой) и состав солей по общепринятым методам (Воробьева, 1988).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

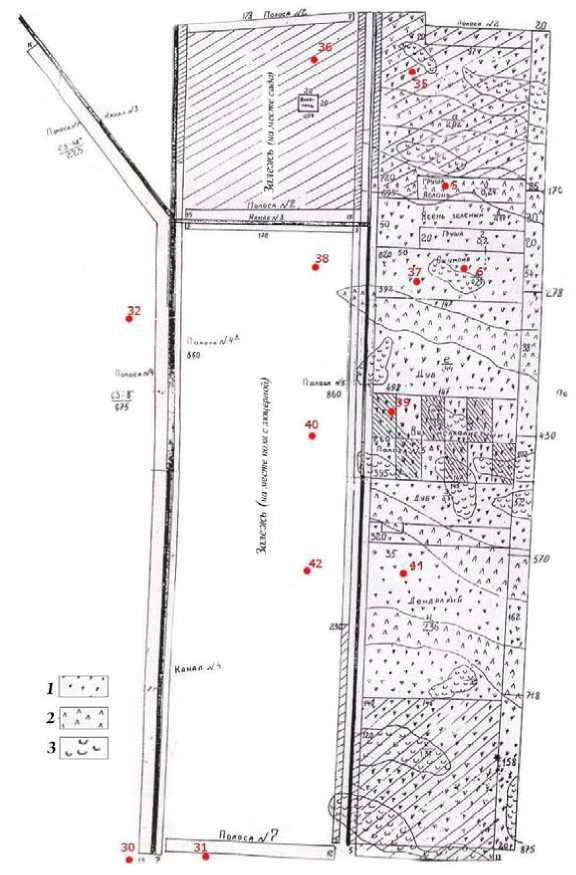

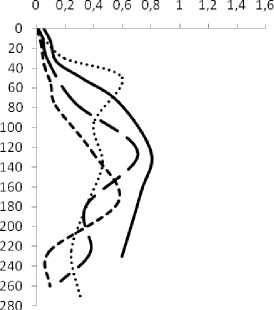

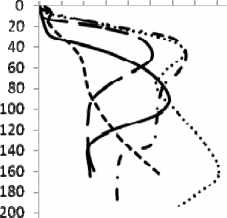

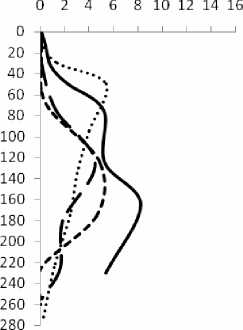

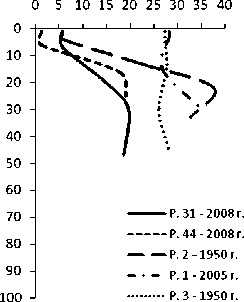

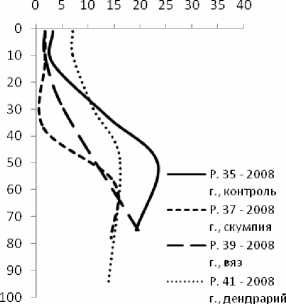

Наши исследования показали, что свойства целинных солонцов за 55-летний период не изменились. При этом установлено, что при отборе образцов весной по данным водных вытяжек и паст в солонцовом и подсолонцовом горизонтах появляется повышенная щелочность, что, видимо, обусловлено обменными реакциями между натрием поглощенного комплекса и кальцием бикарбонатов (Воробьева и др., 2010). В исследованиях Н.М. Зайцева 1949-1950 гг. такое явление не отмечалось. На графиках, составленных по нашим материалам (разр. 2, 31, 44) и исследованиям Н.М. Зайцева (разр. 1, 3) показано распределение токсичных солей и хлора по профилю целинных солонцов (рис. ЗА и 4А). По содержанию обменного натрия солонцы относятся к средненатриевым (рис. 5А). Мы отметим только различия в содержании обменного натрия в надсолонцовых горизонтах: в исследованиях 1949-1950 гг. Н.М. Зайцева (1955), оно сильно завышено (27-28% от емкости поглощения); в наших исследованиях содержание поглощенного натрия составляет 1,2-5,8%. Такие различия, видимо, обусловлены применением разных аналитических

I

Б

II

III

I------------------------------------------

Рис. 3. Содержание токсичных солей, % (I), хлора, ммоль(экв)/100 г почвы (II), поглощенного натрия, % (III) в целинных (А) и антропогенно-измененных (Б) солонцах.

методов: в 1950 г. использовался ацетатный метод, а в 2005-2009 гг - метод Пфеффера в модификации Молодцова.

Карбонаты находятся на границе солонцового и подсолонцового горизонтов (на глубине 18 см у мелких солонцов, 20-26 см у средних). Содержание гипса в изученных солонцах небольшое. В незначительных количествах он находится в слое 30-150 см, а максимум (1-3%) - на глубине 150-190 см. Содержание гумуса составляет 1,15-1,84%.

Таким образом, свойства целинных солонцов, изученных в 2005-2008 гг., практически не отличаются от свойств солонцов, исследованных в 1949-1950 гг. (Зайцев, 1961, 1972), за исключением повышенной щелочности в средней части профиля в весенний период и различий в содержании поглощенного натрия в надсолонцовом горизонте. В то же время в антропогенно-измененных солонцах произошли существенные изменения свойств.

Следует отметить, что существенно изменился состав лесонасаждений: на контроле (северная часть участка), где не было орошения, в первые 5-6 лет все деревья погибли; на остальной части сохранился вяз мелколистный, дикая груша, в понижениях на светло-каштановых почвах - дубы, преобладают кустарники -скумпия, смородина золотистая. На пятнах выпадов лесной растительности (на солонцах) появились грудница, кермек, типчак.

На территории дендрария лесонасаждения сильно изрежены и находятся в угнетенном состоянии (отмечается много сухостоя). Появилась сухостепная растительность (грудница, типчак, кермек, полынь белая).

В антропогенно-измененных солонцах под лесонасаждениями изменился морфологический профиль и химические и физико-химические свойства (рис. ЗБ). Таким образом, профиль антропогенно-измененных солонцов резко отличается от солонцов целинных, которые характеризуются четко выраженными горизонтами (надсолонцовым, солонцовым и подсолонцовым). За период антропогенного воздействия на контроле (разр. 35) при отсутствии орошения и лесной растительности пахотный слой силь- но уплотнился, в нижней части пахотного слоя образовалась четко выраженная крупно-призматическая структура, с 30 см появились обильные выделения солей.

Под лесонасаждениями (скумпия, вяз мелколистный), несмотря на вторичное засоление в период ирригации, сохраняется рассоленным 40-65-сантиметровый слой (разр. 37, 39), а содержание токсичных солей до глубины 80-100 см уменьшилось по сравнению с целинными солонцами и антропогенно-измененными солонцами на контроле и при изреженной лесной растительности на территории дендрария. Хлориды промыты до 100-120 см. В пахотном слое содержание поглощенного натрия уменьшилось до 1,5-5,3% от суммы поглощенных оснований.

На солонцах дендрария, где в ирригационный период отмечалось более сильное вторичное засоление (Зайцев, 1961, 1972), при очень изреженной растительности слабое засоление отмечается в нижней части пахотного горизонта (20-40 см), увеличиваясь с глубиной (разр. 41). С 20 см появляются хлориды. Невысокое содержание поглощенного натрия (7,1% от суммы поглощенных оснований) отмечается в верхнем 20-сантиметровом рассоленном слое, увеличиваясь в нижней части пахотного слоя и с глубиной (разр. 41).

В контроле (разр. 35) незначительное содержание токсичных солей (0,1%) сохраняется даже в верхней части пахотного слоя (0-25 см), увеличиваясь с глубиной. Так же по профилю распределяются и ионы хлора. Содержание поглощенного натрия невысокое только в верхней части пахотного слоя и увеличивается с глубиной.

Для всех антропогенно-измененных солонцов характерна повышенная щелочность и даже появление соды в средней части почвенного профиля.

Все антропогенно-измененные солонцы отличаются от целинных наличием карбонатов с поверхности за счет вовлечения их в пахотный слой глубокой обработкой и невысоким содержанием гипса (0,03-0,1%) с глубины 40-50 см. Повышенное содержание (1-3,5%) гипса отмечается на глубине 150-200 см.

За длительный период антропогенного (более 55 лет) воздействия мелкие и средние солонцы полугидроморфные, солонцы

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2011. Вып. 69 солончаковые, средне- и сильнозасоленные, хлоридного и суль-фатно-хлоридного химизма трансформировались под лесонасаждениями в агроземы солонцовые солончаковатые (Классификация..., 2004) слабозасоленные с глубины 65-100 см сульфатносодового или хлоридно-сульфатного химизма с участием соды. Глубже засоление увеличивается до среднего и сильного сульфат -но-хлоридного или хлоридно-сульфатного химизма.

На контроле эти солонцы траснформировались в агроземы солонцовые солончаковые слабозасоленные до 25-40 см содово-хлоридного химизма, глубже - средне- и сильнозасоленные суль-фатно-хлоридного химизма с участием соды.

Солонцы дендрария трансформировались в агроземы солонцовые солончаковые слабозасоленные с 20 см сульфатно-хлоридного химизма с участием соды, сильнозасоленные с 40 см сульфатно-хлоридного химизма.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Длительный (более 55-ти лет) период антропогенного воздействия оказал значительное влияние на изменение морфологических, химических и физико-химических свойств целинных мелких и средних солончаковых солонцов Приергенинской равнины средне- и сильнозасоленных хлоридного и сульфатно-хлоридного химизма. Современное состояние антропогенно-измененных солонцов обусловлено процессами рассоления-засоления в период орошения (первые 17 лет освоения), а в последующие годы -влиянием лесомелиорации и последействием мелиоративной вспашки. Глубокая мелиоративная обработка и лесомелиорация поддерживают рассоление 50-65-сантиметрового почвенного слоя. В настоящее время под лесонасаждениями мелкие и средние солонцы представлены агроземами светлыми солонцовыми со-лончаковатыми с рассоленным 50-65-сантиметровым верхним слоем сульфатно-содового или хлоридно-сульфатного химизма с участием соды с низким содержанием поглощенного натрия в мелиорируемом слое. Рассоление верхнего слоя антропогенно-измененных солонцов сохраняется, в первую очередь, за счет влияния лесных культур (повышенного увлажнения за счет накопления снега, увеличения глубины промачивания; многочисленные корни улучшают водопроницаемость, продуцируется углекислота, способствующая растворению карбонатов). Последействие мелиоративных обработок оказывает меньшее влияние на рассоление солонцов, о чем свидетельствуют незначительные изменения степени и химизма засоления солонцов на контроле или при изре-женном лесорастительном покрове (дендрарий). Эти изменения (морфологические, глубина залегания солей и их солевой состав) затрагивают только пахотный слой, особенно верхнюю его часть. Почвенный покров контроля и дендрария в настоящее время представлен агроземами солонцовыми солончаковыми слабо- и среднезасоленными до 20-25 см и сильнозасоленными глубже 40 см. Сохранился и прежний химизм засоления - сульфатно-хлоридный.

Все агроземы солонцовые характеризуются повышенной щелочностью в средней части почвенного профиля и даже в нижней части пахотного горизонта, а также наличием карбонатов с поверхности в результате их вовлечения пахотный слой.

Таким образом, общий тренд развития солонцов в результате длительного антропогенного воздействия под лесонасаждениями направлен на рассоление верхнего 50-65-сантиметрового слоя и уменьшение содержания поглощенного натрия в пахотном и подпахотном горизонтах (до 40-50 см). Эффективность последействия лесомелиорации тем выше, чем гуще лесорастительный покров и сильно уменьшается при изреженной лесной растительности (дендрарий) или ее отсутствии (контроль).

HUMAN-INDUCED CHANGES IN PROPERTIES OF SOLONETZ SOILS UNDER CONDITIONS OF FOREST

Список литературы Изменения свойств солонцов Приергенинской равнины Калмыкии в условиях лесомелиорации в результате длительного антропогенного воздействия

- Антипов-Каратаев И.Н., Поляков Ю.А. и др. Южный стационарный отряд//Тр. комплексной науч. экспед. по вопросам полезащитного лесоразведения. Т. I. Вып. 2. М.: Изд-во АН СССР, 1951. С. 36-66.

- Базыкина Г.С. Эволюция солонцовых комплексов Северного Прикаспия при агролесомелиорации в богарных условиях//Почвоведение. 2005. № 3. С. 285-292

- Богун П.Ф., Ташнинова Л.Н., Богун А.Р. Распределение влаги и солей в целинных, старопахотных почвах и под лесными насаждениями на юге Ергеней//Почвоведение. 1991. № 2. С. 45-58

- Воробьева Л.А. Химический анализ почв. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1998. 272 с.

- Воробьева Л.А., Климанов А.В., Новикова А.Ф., Конюшкова М.В. Щелочность целинных солонцов Северной Калмыкии//Почвоведение. № 2. 2010. С. 166-174.

- Добровольский Г.В., Урусевская И.С. География почв. М.: Колос, 2004. 460 с.

- Доскач А.Г. Природное районирование Прикаспийской полупустыни. М.: Наука, 1979. С. 57-58.

- Зайцев А.М. Почвы четвертого опытного орошаемого участка//Почвенный и растительный покров Аршань-Зельменского стационара: Тр. ин-та леса. Т. XXVIII. М.: Изд-во АН СССР, 1955. С. 177-197

- Зайцев Н.М. Водный и солевой режим солонцовых почв под орошаемыми лесными насаждениями//Почвенно-мелиоративные условия Ергеней и Северо-Западной части Прикаспийской низменности. М.: Изд-во АН СССР, 1961. С. 139-163

- Зайцев Н.М. Изменение солевого профиля солонцового комплекса под орошаемыми лесонасаждениями//Защитное лесоразведение на комплексах светло-каштановых почвы и солонцов Калмыкии. М.: Изд-во АН СССР, 1972. С. 25-80.

- Классификация и диагностика почв России. Смоленск: Ойкумена, 2004. 339 с.

- Классификация и диагностика почв СССР. М.: Колос, 1977. 223 с.

- Кретинин В.М. Сим А.Р. Опыт и проблема мелиорации солонцов в защитном лесоразведении Нижнего Поволжья//Генезис и мелиорация почв солонцовых комплексов. М.: Изд-во РАСХН, 2008. С. 126-131.

- Любимова И.Н. Постмелиоративная эволюция автоморфных солонцов сухостепной и полупустынной зоны//Генезис и мелиорация солонцовых комплексов. М.: Изд-во РАСХН, 2001. С. 42-50.

- Любимова И.Н. Современные процессы почвообразования в распаханных и мелиорированных комплексах сухостепной и полупустынной зон//Почвообразовательные процессы. М.: Почв. ин-та им. В.В. Докучаева, 2006. С. 390-411

- Любимова И.Н., Мотузов В.Я. Постмелиоративная эволюция солонцовых комплексов сухостепной зоны//Бюл. Почв ин-та им. В.В. Докучаева. 2005. Вып. 57. С. 3-9.

- Новикова А.Ф., Конюшкова М.В., Ло Гэпин. Динамика процессов засоления-рассоления почв участка «Червленое» Светлоярской оросительной системы в ирригационный и постирригационный периоды//Бюл. Почв. ин-та им. В.В. Докучаева. 2009. Вып. 63. С. 16-24.

- Новикова Н.М., Новикова А.Ф., Конюшкова М.В., Церенов Н.М. Трансформация солонцовых комплексов Ергенинской возвышенности в искусственных лесонасаждениях//Вестник института комплексных исследований аридных территорий. 2011. № 1. С. 63-74.

- Отчет Волго-Донской агролесомелиоративной экспедиции. Ин-т «Агролесопроект» Министерства лесного хозяйства СССР. М.: рукопись, 1949-1950.

- Пак К.П. Мелиорация солонцов Прикаспийской низменности в условиях орошения и культуры многолетних трав//Вопросы мелиорации солонцов. Изд-во АН СССР, 1958. С. 43-70.

- Панкова Е.И., Новикова А.Ф., Контобойцева А.А. Зональные, провинциальные и литолого-геоморфологические особенности проявления засоленности почв Южного федерального округа России//Почвоведение. № 8. 2011. С. 923-939.

- Природно-сельскохозяйственное районирование земельного фонда СССР. М.: Колос, 1975. С. 102-105.

- Сиземская В.М. Сим А.Р. Изменение морфологических показателей почв солонцовых комплексов Северного Прикаспия под влиянием мелиорации//Генезис и мелиоративное состояние солонцовых территорий. М.: Почвенный институт им. В.В. Докучаева, 1986. С. 42-50

- Сиземская М.Л., Романенков В.А. Оценка скорости рассоления солончаковых солонцов в агромелиоративной системе Северного Прикаспия//Почвоведение. 1996. № 12. С. 1490-1501.