Изменения уровня занятости и продолжительности работы в подсобных хозяйствах в постсоветский период

Автор: Козырева П.М., Низамова А.Э., Смирнов А.И.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Социологические исследования

Статья в выпуске: 3 т.20, 2024 года.

Бесплатный доступ

Целью данной работы является анализ изменений в уровне занятости и затратах времени россиян на работу в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах, некоммерческих товариществах в 1994-2021 гг. Анализ базируется на данных Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE)». Объект исследования - занятость и продолжительность труда в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах, некоммерческих товариществах, предмет - динамика занятости и продолжительности труда в подсобных хозяйствах. Основная гипотеза исследования - одним из результатов экономических преобразований в постсоветский период стало снижение продолжительности работы горожан и сельчан в подсобных хозяйствах - получила подтверждение. Исследование выявило значительное сокращение продолжительности работы населения на своих земельных участках, которое сопровождалось размыванием гендерных различий. При этом в городских поселениях отмечен хорошо заметный рост уровня занятости, тогда как в сельских - снижение. Но несмотря на то, что число сельских жителей, для которых приусадебное хозяйство является вынужденным выбором из-за отсутствия приемлемой альтернативы, существенно уменьшилось, для многих сельчан подсобное хозяйство продолжает выступать важным средством самообеспечения сельскохозяйственными продуктами. Среди мужчин и женщин, вовлечённых в деятельность подсобных хозяйств, отмечено более чем двукратное сокращение наиболее активных участников. Постоянная оплачиваемая работа на производстве на треть снижает затраты времени как мужчин, так и женщин на работу в подсобных хозяйствах городских и сельских семей. Для многих женщин, расходующих на труд по дому втрое больше времени, чем мужчины, работа в подсобном хозяйстве становится вынужденным обременительным занятием.

Бюджет времени, домохозяйство, доходы, занятость, мониторинг, подсобное хозяйство, социальная адаптация

Короткий адрес: https://sciup.org/143183187

IDR: 143183187 | УДК: 316.4 | DOI: 10.52180/1999-9836_2024_20_3_7_415_424

Текст научной статьи Изменения уровня занятости и продолжительности работы в подсобных хозяйствах в постсоветский период

1(,

За годы становления и развития рыночной экономики роль подсобных хозяйств в жизнеобеспечении населения России существенно снизилась. Это объясняется прежде всего тем, что сегодня решение проблемы обеспечения продовольственной безопасности страны связывается главным образом с работой высокопроизводительных агрохолдингов и крупных фермерских хозяйств, тогда как личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства, некоммерческие товарищества чаще всего выполняют роль подспорья, помогающего бедным домохозяйствам выживать в сложное время, или средства обеспечения более благополучных городских и сельских домохозяйств разнообразным и экологичным продовольствием.

Но всё же, несмотря на сравнительно низкую эффективность из-за использования ручного труда, устаревших агротехнологий и ряда других серьёзных причин, подсобные хозяйства остаются значимым дополнительным резервом экономики, продолжают обеспечивать немалую часть населения продовольствием, повышать уровень доходов семей, способствуя решению различных жизненных проблем россиян [1, с. 77]. Они определяют образ и качество жизни миллионов российских граждан [2, с. 57], а их стратегической задачей является «сохранение социального контроля над сельской территорией и воспроизводство её коренного населения» [3, с. 80]. Без подсобных хозяйств невозможно развитие сельских территорий, сохранение социокультурной самобытности села в процессе модернизации сельского образа жизни. Они выполняют важную социально-коммуникационную функцию поддержания реципрокных семейно-родственных связей, а также решают рекреационные задачи [4]. Кроме того, подсобные хозяйства помогают оптимизировать расходы городских семей, создают возможности для обеспечения горожан разнообразными и качественными продуктами питания, способствуют приобщению граждан к здоровому образу жизни.

Теоретические предпосылки и эмпирическая база исследования. Подсобные хозяйства населения включают личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства в сельских и городских поселениях, а также различные садоводческие, огороднические, дачные некоммерческие объединения граждан. Наиболее значимым элементом этой системы являются личные подсобные хозяйства (ЛПХ), которые в соответствии с официальной статистической методологией представляют собой форму «непредпринимательской деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, осущест- вляемой личным трудом гражданина и членов его семьи в целях удовлетворения личных потребностей на земельном участке, предоставленном или приобретенном для ведения личного подсобного хозяйства»1. Определяющими признаками ЛПХ являются использование земельного участка и некоммерческий, подсобный характер производства [5, с. 149]. Эти хозяйства относятся к семейно-потребительскому укладу, который «базируется на семейных формах хозяйствования, общесемейной (общей неделимой) собственности и разделении труда между членами семьи» [6, с. 152].

Работа в подсобном хозяйстве требует определённых затрат времени, которые увеличивают общую трудовую нагрузку и сокращают свободное время, что наиболее заметно сказывается на работающих членах семьи. Очень остро эта проблема стоит перед бедными и малообеспеченными сельчанами, для которых подсобное хозяйство является не увлекательным занятием или разновидностью активного отдыха, а жизненно важной необходимостью. В условиях трансформирующегося общества возникли даже группы сельских семей, рассматривающие подсобное хозяйство как главный или единственный источник своего благополучия [2, с. 48]. Развитие подсобных хозяйств позитивно влияет не только на улучшение жизни и самообеспечение семей сельскохозяйственной продукцией, но и на повышение уровня занятости и выравнивание уровня жизни определённых категорий граждан [7]. Особенно высокий уровень занятости в ЛПХ характерен для неработающих пенсионеров. Согласно данным исследований, больше половины рабочего времени, затрачиваемого в ЛПХ, приходится на долю не занятых в общественном производстве пенсионеров, безработных женщин, школьников и инвалидов [8]. Но хотя молодых людей среди занятых в подсобных хозяйствах гораздо меньше, чем пожилых, каждый из них тратит на эту работу больше времени, чем отдельно взятый пенсионер [9, с. 40]. Однако, если рассматривать ситуацию в целом, то нельзя не отметить, что по мере развития аграрного сектора экономики в постсоветский период численность домохозяйств, где ЛПХ является одним из источников существования, снизилась [10, с. 80].

Что касается подсобных хозяйств городских семей, то они играют не столь важную роль в обеспечении горожан продуктами питания. Для горожан, как и прежде, главными источниками существования остаются заработная плата и пенсии. Собственное производство продовольствия отнимает у них немало времени и предполагает значительные денежные траты, но не приносит денежного дохода, не даёт значительной экономии в расходах на питание и не удовлетворяет потребностей в полноценном питании. Многие горожане используют земельный участок для активного досуга, выращивания небольшого урожая для обеспечения семьи свежими, экологически чистыми продуктами [11, с. 51]. Как и в сельских поселениях, большинство горожан, занятых в подсобных хозяйствах, составляют неработающие пенсионеры и работающие члены семей [12].

Исследования выявляют определённые гендерные различия в уровне занятости и использовании времени на работу в подсобном хозяйстве, которые постоянно меняются под влиянием трансформирующихся обстоятельств. При этом конкретные показатели, характеризующие гендерные различия и их динамику, заметно разнятся в исследованиях, что во многом связано с методическими разночтениями – размытостью терминологии, неодинаковыми подходами к определению подсобных хозяйств из-за их многообразия, региональной спецификой и различиями в расчётах времени.

Так, анализ результатов ряда исследований, выполненный В.Д. Патрушевым, показал, что в 1986 г. у сельских мужчин продолжительность работы в ЛПХ была существенно меньше, чем у женщин. Однако после перехода к рыночной экономике эти показатели во многом выровнялись. Что касается горожан, то продолжительность работы в садах и огородах у работающих городских мужчин и женщин в этот период была сопоставимой и сравнительно небольшой [13]. Выявлено также, что горожане, занятые на оплачиваемой работе, расходовали меньше времени на работу в подсобном хозяйстве, чем не занятые. Продолжительность работы в подсобном хозяйстве у незанятых на оплачиваемой работе мужчин и женщин была одинаковой, тогда как у занятых женщин – больше, чем у занятых мужчин [12, с. 144–145].

Согласно данным ещё одного исследования, проведённого в 2002 г. Р.И. Капелюшниковым, социально-демографический профиль занятости в секторе ЛПХ2 был смещён в сторону сельского населения; самых старших возрастных групп; лиц с низким уровнем образования и женщин. Для многих женщин это оборачивается тройной нагрузкой, которая включает оплачиваемую работу, домашний труд и работу в подсобном хозяйстве.

Кроме того, было показано, что женщины склонны работать на приусадебных и дачных участках дольше, чем мужчины, а продолжительность труда городских жителей была в среднем на три часа меньше, чем сельских [14, с. 16–22, 31]. В ходе масштабного лонгитюдного исследования условий жизни, использования времени, повседневной деятельности сельского населения, было установлено, что в начале 2000-х гг. затраты времени на работу в ЛПХ у работающих женщин и мужчин, после существенного роста в середине 1990-х гг., выровнялись [15, с. 26].

Более позднее исследование выявило различия в ежедневых затратах времени на работу в подсобном хозяйстве между мужчинами и женщинами, имеющими постоянную занятость в производственной или непроизводственной сферах [16, с. 88]. Установлено также, что сегодня основной объём работ в ЛПХ выполняется женщинами, которые на селе в большинстве своём являются либо домохозяйками, либо выполняют работы, которые позволяют значительную часть времени находиться на подворье [17]. Вместе с тем анализ трудозатрат в ЛПХ населения по категориям работников (мужчины, женщины, пенсионеры, подростки, неработающие пенсионеры) показал, что, независимо от групповой принадлежности, наибольшая нагрузка ложится на мужские плечи [18].

Представленные результаты исследований, которые проводились по разным методикам и в разное время, дают достаточно фрагментарную и нередко противоречивую картину занятости и продолжительности труда в подсобных хозяйствах. Одним из преимуществ данного исследования является то, что оно основано на результатах опросов, которые проводились по одной методике и в одно и то же время в году.

Целью данной работы является анализ изменений в уровне занятости и затратах времени россиян на работу в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах, некоммерческих товариществах в 1994–2021 гг. В качестве объекта исследования авторы рассматривают занятость и продолжительность труда в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах, некоммерческих товариществах. Предмет исследования – динамика занятости и продолжительности труда в подсобных хозяйствах. Исследовательская гипотеза: одним из результатов экономических преобразований в постсоветский период стало снижение продолжительности работы горожан и сельчан в подсобных хозяйствах.

Эмпирическую базу исследования составляют данные «Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ

(RLMS-HSE)»3. Исследование имеет определённые ограничения, обусловленные тем, что представляющие интерес вопросы включались в «Вопросник для взрослых» только в 1994–1996, 1998 гг. (5–8 волны), а затем после большого перерыва в 2021 г. (30 волна). Поскольку для экономической деятельности домохозяйств характерна чётко выраженная сезонность, важно учитывать, что опросы RLMS-HSE проводятся поздней осенью, т.е. в период сезонного спада, когда эта деятельность затихает. В такие периоды сокращается как численность занятых, так и время их работы в подсобном хозяйстве. Установлено, что летом на работу в подсобном хозяйстве затрачивается в среднем на 1,3–1,6 часа больше, чем зимой [9].

Респондентами выступили взрослые россияне в возрасте 18 лет и старше. Использовались ответы респондентов на два взаимосвязанных вопроса. Сначала они отвечали на вопрос: «Вы работали в последние 7 дней на приусадебном, дачном, садовом земельном участке, кроме фермерских, или в личном подсобном хозяйстве?». Тем из них, кто положительно ответили на этот вопрос было предложено указать, сколько времени (в часах и минутах) они потратили на такую работу. Аналогичные вопросы задавались респондентам в отношении затрат времени на оплачиваемую рабо- ту, передвижение к месту оплачиваемой работы и обратно, а также на работу по дому. Затраты времени по отдельным видам деятельности рассчитывались только для респондентов, участвующих в том или ином виде деятельности. Под подсобными хозяйствами в исследовании понимается весь сектор подсобного производства сельскохозяйственной продукции жителями сельских и городских населенных пунктов, включающий личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан, а также некоммерческие товарищества (садоводческие, огороднические, дачные и другие).

Занятость в подсобном хозяйстве

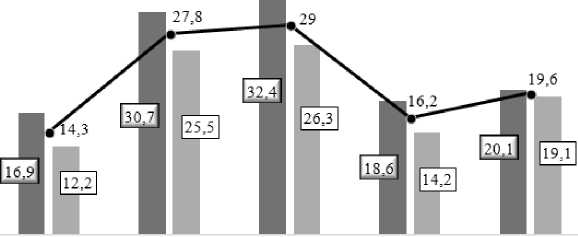

Анализ данных RLMS-HSE показал, что в поздний осенний период россияне не отличаются высокой активностью участия в работе на своих земельных участках. Доля респондентов, работавших в течение последних 7 дней в подсобных хозяйствах выросла с 14,3 % в 1994 г. до 29 % в 1996 г., но в 1998 г. упала до 16,2 % и в 2021 г. составила 19,6 % (рисунок 1). При этом, если в 1990-е гг. мужчины заметно превосходили женщин по уровню занятости в подсобных хозяйствах (на 4–6 п.п.), то в 2021 г. эта разница сократилась до минимального 1-го п.п.

1994г. 1995г. 1996г. 1998г. 2021г.

^■Мужчины в Женщины “•—Все респонденты

Рисунок 1. Доля работавших в течение последних 7 дней в подсобных хозяйствах, % Figure 1. Share of People Working on Subsidiary Plots over the Last 7 Days, %

Источник: рассчитано на основе данных RLMS-HSE.

3 Что касается всплеска занятости в подсобных хозяйствах в середине 1990-х гг., то его можно объяснить неудовлетворительными результатами реформирования аграрного сектора в этот период.

Переход к многоукладной аграрной экономике не принес ощутимых положительных результатов в повышении эффективности сельскохозяйственного производства. В этих условиях значительно выросла роль личных подсобных и других индивидуальных хозяйств как одной из наиболее гибких и устойчивых организационно-правовых форм в производстве сельскохозяйственной продукции. Доля ЛПХ в сельскохозяйственном производстве в данный период выросла более чем вдвое и превышала в отдельные годы половину [19, с. 55–58].

Таблица 1

Доля работавших в течение последних 7 дней в подсобных хозяйствах в зависимости от типа поселения, %

Table 1

Share of People Worked on Subsidiary Plots over the Last 7 Days, Depending on the Type of Settlement, %

|

Год |

Региональный центр |

Другой город |

Посёлок городского типа |

Село |

||||||||

|

в целом |

муж. |

жен. |

в целом |

муж. |

жен. |

в целом |

муж. |

жен. |

в целом |

муж. |

жен. |

|

|

1994 |

3,1 |

5,2 |

1,5 |

3,8 |

5,1 |

2,8 |

13,9 |

17,1 |

11,3 |

43,7 |

48,1 |

40,1 |

|

1995 |

14,2 |

17,2 |

11,8 |

19,3 |

22,2 |

16,9 |

34,0 |

36,9 |

31,4 |

57,7 |

60,2 |

55,7 |

|

1996 |

14,9 |

18,2 |

12,2 |

21,1 |

25,5 |

17,5 |

37,6 |

44,8 |

31,4 |

58,1 |

59,8 |

57,5 |

|

1998 |

3,8 |

5,3 |

2,6 |

4,8 |

5,7 |

4,1 |

15,6 |

17,2 |

14,2 |

48,3 |

53,7 |

43,8 |

|

2021 |

8,7 |

9,2 |

8,3 |

16,2 |

15,8 |

16,6 |

23,0 |

25,2 |

21,1 |

39,8 |

39,9 |

39,6 |

Источник: рассчитано на основе данных RLMS-HSE.

Как видно из таблицы 1, уровень вовлечённости в деятельность подсобного хозяйства очень сильно зависит от типа поселения. Так, поздней осенью 2021 г. среди респондентов, проживающих в областных, краевых и республиканских центрах, т.е. в самых крупных городах работал на своём земельном участке только каждый десятый, среди проживающих в других городах – каждый шестой, тогда как среди жителей посёлков городского типа таких было уже около четверти, а среди сельчан – почти 40 %. Такие большие различия можно объяснить тем, что подсобные хозяйства продолжают оставаться одним из средств выживания, определённым механизмом защиты от безработицы и бедности для немалой части граждан, проживающих в сельской местности и небольших посёлках. Но в то же время обращает на себя внимание тот важный факт, что в 2021 г. по сравнению с 1998 г. в городских поселениях доля занятых в подсобных хозяйствах существенно выросла и только в сельских поселениях сократилась.

Это позволяет говорить о том, что за прошедший период, с одной стороны, выросло число горожан, владеющих земельными участками и проявляющих интерес к работе на земле, который вызван желанием получить экологически чистую продукцию, прибрести увлекательное занятие, снять стресс напряжённой жизни, снизить расходы на питание и др. В настоящее время число городских владельцев земельными участками (участники садоводческих, дачных огородных товариществ, жители коттеджных посёлков и др.) стало сопоставимо с числом ЛПХ сельских жителей [20, с. 133]. С другой стороны, уменьшилось число сельчан, заинтересованных в ведении подсобного хозяйства [21]. Занятость в ЛПХ для сельских жителей всё реже становится исключительно вынужденным выбором, как это было для большинства в 1990-х гг. Результатом этого сокращения стало снижение производства в ЛПХ, которое наблюдается на протяжении последних двадцати лет [3, с. 81]. В связи c этим растёт пессимизм в отношении их неопределённого будущего и всё чаще высказываются разные, нередко полярные, оценки перспектив развития ЛПХ [22]. По прогнозам некоторых специалистов, эпоха экономического доминирования ЛПХ в России закончилась, и их уход с экономической сцены не скажется на продовольственной безопасности страны [10, с. 43].

С начала перехода к рыночной экономике в городских и сельских поселениях всех типов мужчины постоянно превосходили женщин по уровню вовлечённости в деятельность подсобных хозяйств, но к концу 2021 г. эти различия практически нивелировались, за исключением посёлков городского типа. В 2021 г. по сравнению с 1998 г. в региональных центрах и других городах уровень занятости в подсобных хозяйствах вырос более существенно, чем в поселках городского типа, как среди мужчин, так и среди женщин. В то же время в сельских поселениях прослеживалась противоположная тенденция, демонстрирующая снижение доли лиц, занятых в ЛПХ, среди респондентов обоего пола.

Занятость в подсобном хозяйстве ещё больше повышает общую трудовую нагрузку у тех, кто трудится на постоянной или временной оплачиваемой работе. И в городских, и в сельских поселениях уровень занятости работающих мужчин и женщин в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах, некоммерческих товариществах оказался практически одинаковым. При этом с 1998 г. по 2021 г. в городских поселениях уровень занятости у работающих мужчин вырос с 5,3 до 12 %, тогда как у работающих женщин – с 3,1 до 11,5 %. В то же время в сельских поселениях за этот же период уровень занятости в ЛПХ у работающих мужчин сократился с 52,3 до 38,2 %, тогда как у работающих женщин не изменился, составив около 40 %. В 2021 г., при наличии едва различимых гендерных различий, среди городских пенсионеров подсобным хозяйством занимался примерно каждый пятый, тогда как среди сельских – каждый второй.

Динамика продолжительности работы в подсобном хозяйстве

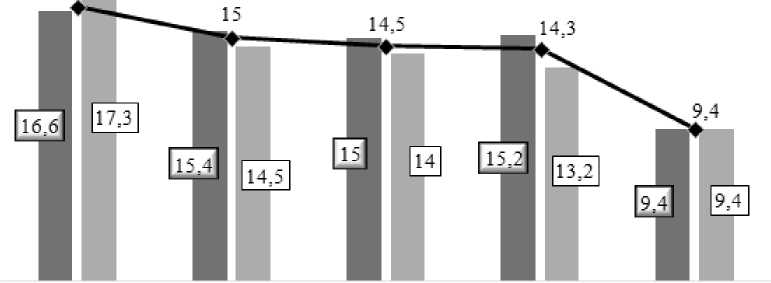

Исследование выявило значительное сокращение продолжительности работы населения в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах, некоммерческих товариществах, являющееся одним из наиболее убедительных свидетельств снижения интереса населения к производству сельскохозяйственной продукции для собственного потребления, а также сокращения вклада подсобных хозяйств в местное продовольственное обеспечение (рисунок 2). В целом, за 1994–2021 гг. средние затраты времени на работу в подсобных хозяйствах сократились в 1,8 раз – с 16,9 до 9,4 часа в неделю или с 2,41 до 1,34 часа в сутки на человека. Причём такая тенденция была характерна для респондентов обоего пола.

С начала 1990-х гг. различия между мужчинами и женщинами по данному показателю были сравнительно небольшими и к концу 2021 г. полностью сгладились.

Занятость на оплачиваемой работе, снижающаяся возможность заниматься другими видами деятельности, приблизительно на треть сокращает продолжительность работы в ЛПХ, на приусадебном, дачном, садовом, земельном участках. У респондентов, которые тратили время на оплачиваемую работу и связанные с ней виды деятельности, средние затраты времени на труд в подсобном хозяйстве сократились с 1994 г. по 1998 г. с 13,4 до 10,9 часа и затем к концу 2021 г. – до 6,7 часа на человека в неделю. При этом гендерные различия оказались едва различимыми. У работающих мужчин сокращение значения данного показателя за весь период составило с 13,5 до 6,7 часа, у работающих женщин – с 13,2 до 6,7 часа. Таким образом, сегодня занятые на постоянной оплачиваемой работе мужчины и женщины тратят на работу в подсобном хозяйстве в среднем менее часа в сутки.

16,9

1994 г. 1995 г. 1996 г. 1998 г. 2021г

^■Мужчины ^И Женщины “♦-Все респонденты

Рисунок 2. Затраты времени на работу в подсобных хозяйствах (в среднем на человека в часах за 7 дней недели)

Figure 2. Time Spent Working on Subsidiary Plots (Average Per Person in Hours for 7 Days)

Источник: рассчитано на основе данных RLMS-HSE.

Подробные данные, характеризующие распределение респондентов в зависимости от продолжительности труда в подсобном хозяйстве, представлены в таблице 2. Они, в частности, демонстрируют стремительный рост доли респондентов, которые тратят в день на работу в подсобном хозяйстве менее одного часа: с 20,7 % в 1994 г. до 54,2 % в 2021 г. Данный рост произошёл полностью за счёт сокращения удельного веса наиболее активного контингента, т.е. респондентов, которые трудились в день подсобном хозяйстве в среднем от 2-х до 3-х часов (соответственно с 22,7 до 13,5 %) и 3 часа и более (с 34,3 до 10,8 %). Выявленные тенденции были практически в равной мере характерны как для мужчин, так и для женщин. Примечательно, что в данном случае средние значения затрат времени изменились очень мало. Так, у наиболее активных респондентов, которые расходовали в день на труд в подсобном хозяйстве 3 часа и более, среднее значение данного показателя за рассматриваемый период увеличилось с 4,5 до 4,7 часа.

Характерно, что гендерные различия в продолжительности труда в подсобном хозяйстве практически не зависят от возраста. Но при этом хорошо видно, чем старше респонденты, тем больше времени они уделяют работе на своём земельном участке. Обращает на себя внимание также значительное увеличение по мере повышения возраста наиболее активного контингента подсобных хозяйств. Доля респондентов, которые трудятся в подсобном хозяйстве в среднем более 2-х часов в день, увеличивается с 8,5 % среди 18–29-летних мужчин до 35,7 % среди тех, кому 60 лет и более, т.е. более чем в 4 раза. Среди женщин этот рост оказался значительно ниже – соответственно с 16,6 до 31,9 %.

Таблица 2

Распределение респондентов в зависимости от продолжительности труда в подсобном хозяйстве в день, %

Table 2

Distribution of Respondents Depending on the Duration of Work on Subsidiary Plots per Day, %

|

Часы в день |

1994 г. |

1996 г. |

1998 г. |

2021 г. |

||||||||

|

в целом |

муж. |

жен. |

в целом |

муж. |

жен. |

в целом |

муж. |

жен. |

в целом |

муж. |

жен. |

|

|

Менее 1 |

20,7 |

21,1 |

20,4 |

33,3 |

31,6 |

35,1 |

28,1 |

24,6 |

32,1 |

54,2 |

53,9 |

54,4 |

|

От 1 до 2 |

22,3 |

23,5 |

21,0 |

22,6 |

22,2 |

23,0 |

24,4 |

23,8 |

25,1 |

21,5 |

23,0 |

20,2 |

|

От 2 до 3 |

22,7 |

23,5 |

21,6 |

19,5 |

21,0 |

17,9 |

20,4 |

21,8 |

18,7 |

13,5 |

12,8 |

14,1 |

|

3 и более |

34,3 |

31,9 |

37,0 |

24,6 |

25,2 |

24,0 |

27,1 |

29,8 |

24,1 |

10,8 |

10,3 |

11,3 |

Источник: рассчитано на основе данных RLMS-HSE.

В небольших домохозяйствах, состоящих большей частью из людей пенсионного возраста, затраты времени на работу в подсобном хозяйстве выше, чем в больших. Так, в 2021 г. в домохозяйствах, включающих 1–2-х человек (одинокие мужчины и женщины; брачные пары без детей пожилого возраста), среднее время работы в ЛПХ, на приусадебном (садовом, земельном) участке составляло в день на человека 1,5 часа; включающих 3 человека – 1,3 часа; включающих 4 и более человек – 1,2 часа. По сравнению с 1994 г. все указанные показатели сократились вдвое.

Примечательно, что в 1994 г. сельчане тратили на работу в ЛПХ или на каком-либо земельном участке в среднем на человека 2,6 часа в день, тогда как горожане – только 1,9 часа в день. В дальнейшем и горожане, и сельчане стали уделять этому занятию меньше времени, но если у горожан к концу 2021 г. данный показатель снизился до 1,4 часа, то у сельчан – до 1,3 часа в день. За весь рассматриваемый период среднесуточные затраты времени на работу в подсобном хозяйстве у жителей региональных центров сократились с 1,9 до 1,5 часа, у жителей других городов – с 1,9 до 1,4 часа, у жителей посёлков городского типа – с 1,9 до 1 часа.

Результаты сравнительного анализа использования времени на разные виды труда мужчи- нами и женщинами позволяют сделать вывод о том, что основной вклад в формирование гендерных различий в общей продолжительности труда вносят работа по дому и оплачиваемая работа (таблица 3). Большая загруженность мужчин на оплачиваемой работе с лихвой перекрывается огромной загруженностью женщин бесплатной работой по дому, включающей затраты времени на поиски и покупку продуктов питания, в том числе заказ продуктов через интернет или по телефону; приготовление пищи и мытьё посуды; уборку квартиры; стирку и глажение белья, одежды своей или других членов семьи. При этом работа в подсобном хозяйстве, практически не отличающаяся по времени у мужчин и женщин, увеличивает общую трудовую нагрузку, особенно у тех из них, кто занят на оплачиваемой работе, сокращая время на отдых и занятия в свободное время. Для работающих женщин, основательно загруженных также домашней работой, это увеличение оказывается более чувствительным, чем для мужчин. К хорошо заметным тенденциям можно отнести то, что в 2021 г. по сравнению с девяностыми годами сократились затраты времени не только на работу в подсобном хозяйстве, но и на работу по дому у граждан обоего пола, но особенно значительно у женщин.

Таблица 3

Продолжительность оплачиваемого и неоплачиваемого труда в неделю*

(на человека в часах за 7 дней недели)

Table 3

Duration of paid and unpaid work per week* (per person in hours for 7 days)

|

Вид деятельности |

1994 г. |

1995 г. |

1996 г. |

1998 г. |

2021 г. |

|

Оплачиваемая работа, включая передвижение на работу и обратно: |

|||||

|

мужчины |

50,5 |

50,8 |

51,0 |

48,2 |

49,9 |

|

женщины |

44,0 |

44,3 |

44,4 |

42,8 |

45,2 |

|

Работа по дому: |

|||||

|

мужчины |

11,2 |

8,9 |

8,1 |

8,0 |

6,0 |

|

женщины |

32,1 |

28,4 |

26,7 |

24,7 |

16,7 |

|

Работа в подсобном хозяйстве: |

|||||

|

мужчины |

16,6 |

15,4 |

15,0 |

15,2 |

9,4 |

|

женщины |

17,3 |

14,5 |

14,0 |

13,2 |

9,4 |

*Средние по тем, у кого были затраты по данному виду деятельности

*Average for those who was engaged in this type of activity

Источник: рассчитано на основе данных RLMS-HSE.

Заключение

Таким образом, исследование, охватывающее практически весь постсоветский период, выявило заметное снижение продолжительности работы россиян в подсобных хозяйствах. На фоне небольшого роста уровня вовлечённости населения в деятельность подсобных хозяйствах, который произошел за счёт городских семей, наблюдалось почти двукратное сокращение продолжительности работы граждан на своих земельных участках. Доминирование мужчин по уровню занятости среди горожан и сельчан, которое прослеживалось в начале перехода к рыночной экономике, в дальнейшем практически полностью сгладилось. Наиболее активный контингент, уделяющий работе на земле в среднем более двух часов в день, сократился в два с половиной раза до минимального уровня, не превышающего четверти заня- тых. Если тридцать лет назад сельчане тратили на работу в подсобном хозяйстве в полтора раза больше времени, чем горожане, то сегодня эта разница сократилась до минимума. Как мужчины, так и женщины, занятые на оплачиваемой работе, расходуют на труд в подсобном хозяйстве в среднем менее часа в сутки. Время, которым мужчины и женщины располагают для работы в подсобном хозяйстве, тесно увязано с объёмом трудовой нагрузки на оплачиваемой работе и загруженностью домашней работой. Вместе с тем, независимо от занятости на оплачиваемой работе, у мужчин продолжительность работы в подсобном хозяйстве в полтора раза превышает затраты времени на работу по дому, тогда как у женщин, наоборот, продолжительность работы по дому оказывается почти вдвое больше, чем затраты времени на труд в подсобном хозяйстве.

Список литературы Изменения уровня занятости и продолжительности работы в подсобных хозяйствах в постсоветский период

- Намруева Л.В. Занятость в личных подсобных хозяйствах южнороссийских регионов: итоги исследования // Социологическая наука и социальная практика. 2020. Том. 8. № 3. С. 77-97. https://doi.Org/10.19181/snsp.2020.8.3.7488 EDN JTOONG

- Великий П.П. Хозяева сельских подворий: дифференциация, проблемы, будущее // Социологические исследования. 2019. № 12. С. 49-64. https://doi.org/10.31857/S013216250007734-0 EDN ASCELK

- Калафатов Э.А. Роль личных подсобных хозяйств в развитии продовольственной безопасности России и сельских территорий // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2021. № 4(57). С. 79-93. EDN BIRYMT

- Нефедова Т.Г., Николаева У.Г. Современное подсобное хозяйство селян и горожан: историческая динамика, функции, пространственные различия // Население и экономика. 2019. Том 3. № 1. С. 95-111. https://doi.Org/10.3897/popecon.3.e34903

- Янина Т.Ф., Ананьев М.А. Организационно-экономические основы формирования национального кластера сферы малых форм хозяйствования в системе продовольственного обеспечения страны // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2013. № 1(25). С. 146-155. EDN QBKAGB

- Фадеева О.П. Сельские сообщества и хозяйственные уклады: от выживания к развитию / под ред. З.И. Калугиной. Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2015. 264 c. ISBN 978-5-89665-289-2 EDN TTXCPL

- Байбакова Т.В., Савельева Н.К., Созинова А.А. Проблемы и перспективы развития личных подсобных хозяйств в Российской Федерации // АПК: Экономика, управление. 2023. № 2. С. 44-51. https://doi.org/10.33305/231-44 EDN RDZKSG

- Ламанов П.И. Занятость в личном подсобном хозяйстве как составная часть совокупной занятости // Наука и современность. 2015. № 37-2. EDN TUFEPL

- Вегрен С.К. Троцук И.В. Парадоксы развития личного подсобного хозяйства в современной России // Крестьяноведе-ние. 2019. Том 4. № 4. С. 22-49. https://doi.org/10.22394/2500-1809-2019-4-4-22-49 EDN WZUMHT

- Муханова М.Н. Производственная деятельность и типы сельских домохозяйств (на примере личных подсобных хозяйств) // Мир России. 2013. № 1. С. 78-105. EDN PVKGCP

- Рощина Я.М., Сухова А.С. Типологический анализ поведения российских домохозяйств в сфере частного сельскохозяйственного производства. Препринт WP4/2009/04. М.: Изд. дом Государственного университета - Высшей школы экономики, 2009. 78 с. EDN QUBYCV

- Алашеев С., Варшавская Е., Карелина М. Подсобное хозяйство городской семьи // Занятость и поведение домохозяйств: адаптация к условиям переходной экономики России / под ред. В. Кабалиной, С. Кларка. М.: РОССПЭН, 1999. С. 127-155. ISBN 5-8243-0056-9

- Патрушев В.Д. Динамика использования бюджетов времени городским и сельским населением // Социологические исследования. 2005. № 8. С. 46-50. EDN OPCQHP

- Капелюшников Р.И. Занятость в домашних хозяйствах населения. Препринт WP3/2005/01. М.: Изд. дом Государственного университета - Высшей школы экономики, 2005. 60 с. EDN QQNVNP

- Артемов В.А., Новохацкая О.В. Использование времени и социальное самочувствие: опыт экспериментального анализа // Социологические исследования. 2011. № 2. С. 24-31. EDN MHNRRR

- Скрипниченко Ю.С., Молчаненко С.А., Барсуков М.Г. Формирование центров опережающего развития в аграрной экономике Ставропольского края // Экономика сельского хозяйства России. 2015. № 4. С. 86-93. EDN TQCDEF

- Гладких А.Н. Затраты труда и его производительность в личных подсобных хозяйствах Курской области // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2011. Том 1. № 1. С. 43-44. EDN NDFUPD

- Лайпанова З.М. Роль и значение личных подсобных хозяйств населения // Вестник Евразийской науки. 2019. № 6. EDN PLTOSH

- Калугина З.И. Трансформация аграрного сектора России: проблемы эффективности и адаптации населения // Мир России. 2000. № 3. С. 48-95. EDN ZLJADF

- Нефедова Т.Г. Современное крестьянское хозяйство в сельско-городской среде // Крестьяноведение. 2018. Том 3. № 1. С. 117-140. https://doi.org/10.22394/2500-1809-2018-3-1-117-140 EDN XMPJBZ

- Полунин Г.А., Алакоз В.В., Черкашин К.И. Состояние и перспективы землепользования личных подсобных хозяйств // АПК: Экономика, управление. 2018. № 11. С. 36-50. https://doi.org/10.33305/1811-36 EDN VOLSSC

- Недосекин С.В. Особенности деятельности личных подсобных хозяйств в России // Научные труды Вольного экономического общества России. 2006. Том 73. С. 86-91. EDN JWSWLR