Изменения в гемодинамике сегмента конечности вследствие туннелизации при повышенном пульсирующем давлении в полости диафиза длинной кости

Автор: Шевцов В.И., Бунов В.С., Гордиевских Н.И.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2005 года.

Бесплатный доступ

В эксперименте на 10 собаках изучены изменения гемодинамики в полости диафиза большеберцовой кости и мягких тканях голени при пульсирующем давлении (ВКД). Выявлено, что туннелизация диафиза приводит к усилению кровообращения в кости и увеличению притока крови к сегменту конечности. При этом в неповреждѐнных тканях вследствие включения механизмов ауторегуляции происходит ограничение кровообращения в пределах диапазона изменений «в норме», которое исчезает после заживления дефектов компактного вещества. Исследование обосновывает применение оперативного вмешательства для получения длительного увеличения притока крови к конечности.

Кость, мышцы, туннелизация, гемодинамика

Короткий адрес: https://sciup.org/142120804

IDR: 142120804

Текст научной статьи Изменения в гемодинамике сегмента конечности вследствие туннелизации при повышенном пульсирующем давлении в полости диафиза длинной кости

В РНЦ "ВТО" имени академика Г.А. Илизарова при ишемии для улучшения периферического кровообращения применяют туннелиза-цию костей конечности спицей [4].

Для изучения изменений в гемодинамике диафиза длинной кости после туннелизации были проведены эксперименты с применением медуллографии и электрофизиологических методов исследования. Результаты показали, что через создаваемые спицей дефекты компактного вещества интерстициальная жидкость из полости диафиза перемещается к окружающим кость тканям, вследствие чего внутрикостное давление (ВКД) снижается, что приводит к увеличению фильтрации жидкости из сосудистого русла. ВКД устанавливается на уровне, при котором количество жидкости, фильтрующейся в интерстициальное пространство и перемещаю- щейся за пределы полости диафиза, приходит в соответствие. Через 2-4 месяца происходит заживление дефектов компактного вещества органотипичной костью, перемещение интерстициальной жидкости за пределы кости прекращается и ВКД восстанавливается [5, 6].

Изменения «высокого» пульсирующего ВКД имеют следующие особенности: снижение происходит по мере увеличения дефекта компактного вещества, динамика соответствует таковой амплитуде пульсового кровенаполнения сосудов полости диафиза, восстановление идёт до минимальных величин диапазона значений в контроле [7].

Так как туннелизация костей нашла применение в клинике, для выявления взаимосвязи после её осуществления между изменениями в гемодинамике диафиза кости и кровообращени- ем в сегменте конечности были сопоставлены результаты электрофизиологических исследований в полости диафиза большеберцовой кости, задней группе мышц и артериях голени у животных, отличающихся наличием «высокого» пульсирующего ВКД.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Анализу подвергнуты архивные материалы исследований 10 взрослых собак, у которых изначально и в течение периода наблюдений регистрировали «высокое» пульсирующее ВКД в полости диафиза большеберцовой кости. Оперативные вмешательства и электрофизиологические исследования были выполнены на наркотизированных животных в условиях операционной при артериальном давлении 120-130 / 70–80 мм рт.ст.

Для исследований применяли канюли, изготовленные из игл для переливания крови И-65. Иглу укорачивали до 2 см, затачивали на 3 грани, и на прилежащую к павильону часть надевали обтягивающий синтетический катетер, обеспечивающий ограничение погружения конца иглы в полость диафиза до 3 мм и изоляцию от мягких тканей. Канюлю вставляли в наконечник, имеющий мандрен, и с помощью электродрели вводили на границе средней и нижней трети в полость диафиза большеберцовой кости. После заполнения изотоническим раствором хлорида натрия с добавлением гепарина (5000 единиц на 1 литр) канюлю соединяли ригидным синтетическим катетером с датчиком давления комплекса «Мингограф-2», расположенном на уровне сердца собаки.

Известно, что межэлектродное сопротивление обратно пропорционально количеству электролита и его регистрация в динамике позволяет судить об изменениях количества жидкости в изучаемом регионе. Регистрацию межэлектродного сопротивления и его пульсовых колебаний обеспечивает реография [5].

Для реографии в полости диафиза большеберцовой кости на 5 см выше первой вводили вторую канюлю, заполняли изотоническим раствором хлорида натрия с добавлением гепарина и закрывали заглушкой. Соответственно канюлям игольчатыми электродами снаружи поперечно пронизывали заднюю группу мышц голени. Канюли и игольчатые электроды попарно присоединяли к реографу РГ 4–01. Реография при силе зондирующего тока 1 мА и частоте 46 кГц. Калибровочный сигнал - 0,05 Ом. Амплитуду рео-грамм рассчитывали по формуле А = max к1 / К, где max – амплитуда реограмм, мм; к1 – амплитуда калибровки, Ом; К – амплитуда калибровки, мм. Минутный объём крови вычисляли по формуле Vq100 = 6000 maxd к1 Тизг / Тс R Кд, где maxd – мплитуда дифференцирующей реограммы, мм; к1 амплитуда калибровки, Ом,

Тизг– период изгнания, с; Кд амплитуда калибровки дифференцирующей реограммы, мм; Тс длительность сердечного цикла, с; R межэлек тродное сопротивление, Ом [2].

Из анатомии известно, что в нижней трети голени количество мягких тканей минимально, следовательно, объёмная сфигмография в этой области отражает в основном пульсовые изменения кровенаполнения магистральных сосудов. Для объёмной сфигмографии на нижнюю треть голени накладывали манжету шириной 3 см и создавали в ней давление воздуха равное 30 мм рт.ст. Запись ВКД, реограмм и сфигмограмм одновременно с помощью комплекса «Мингограф-82» при скорости движения ленты 100 мм/с.

Под туннелизацией кости понимали создание спицевого хода. Спицу с «перьевой» заточкой конца диаметром 1,8 мм проводили через диафиз кости поперечно на расстоянии 1 и 2 см выше и ниже канюли для измерений ВКД и сразу удаляли.

Для анализа были отобраны результаты исследований перед туннелизацией диафиза кости – контроль, через 1 и 2 месяца – следствие тун-нелизации, через 3-4 месяца – окончание периода восстановления ВКД, через 6-12 месяцев – отдалённый период. Из полученных данных составляли невзвешенные вариационные ряды. Анализ с помощью программы Excel 7,0: определяли средние, ошибку, достоверность средних и их различий по Стьюденту, коэффициент ранговой корреляции по Спирмену.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В контроле ВКД составляло 45,4 6,4 мм рт.ст., минутный объём крови в полости диафиза большеберцовой кости ( Vq100пд ) 0,955 0,129 мл/мин/100см3, минутный объём крови в задней группе мышц голени ( Vq100м ) 1,115 0,139 мл/мин/100см3, амплитуда объёмных сфигмограмм ( Асф ) 0,311 0,015 Ом. Различия между Vq100пд и Vq100м недостоверны (табл. 1).

После туннелизации ВКД составляло 53-

45 % (p<0,05), Vq100пд – 102-123 %, Vq100м – 70-86 %, Асф – 108-109 %. При достоверном снижении ВКД увеличилась объёмная скорость кровотока в полости диафиза и уменьшилась в задней группе мышц голени; амплитуда пульсового кровенаполнения магистральных сосудов голени увеличилась. Изменения параметров кровообращения произошли в пределах диапазонов значений в контроле.

Таблица 1

Изменения давления в полости диафиза большеберцовой кости (ВКД), амплитуды объёмных сфигмограмм ( Асф ), объёмной скорости кровотока в полости диафиза большеберцовой кости ( Vq100пд ) и задней группе мышц голени ( Vq100м ), амплитуды реограмм в полости диафиза ( Апд ) и задней группе мышц ( Ам )

|

n |

ВКД, мм.рт.ст. |

% |

p< |

Асф, мм |

% |

p< |

||

|

Контроль |

17 |

45,4 6,4 |

100 |

0,311±0,015 |

100 |

|||

|

1 м |

10 |

24,2±5,7 |

53 |

0,05 |

0,339±0,036 |

109 |

- |

|

|

2 м |

9 |

20,5±3,8 |

45 |

0,01 |

0,337±0,024 |

108 |

- |

|

|

4 м |

8 |

40,0±5,8 |

88 |

- |

0,306±0,025 |

98 |

- |

|

|

6-12 м |

8 |

33,5±5,5 |

74 |

- |

0,461±0,049 |

148 |

0,05 |

|

|

Vq100пд, |

Vq100м, |

Vq100пд / |

||||||

|

мл/мин/100см3 |

мл/мин/100см3 |

Vq100м, p< |

||||||

|

Контроль |

17 |

0,955±0,129 |

100 |

1,115±0,139 |

100 |

- |

- |

|

|

1 м |

10 |

1,178±0,281 |

123 |

- |

0,785±0,138 |

70 |

- |

- |

|

2 м |

9 |

0,970±0,220 |

102 |

- |

0,963±0,128 |

86 |

- |

- |

|

4 м |

8 |

0,627±0,059 |

66 |

- |

0,971±0,152 |

87 |

- |

- |

|

6-12 м |

8 |

3,142±0,452 |

329 |

0,01 |

1,139±0,083 |

102 |

- |

0,01 |

|

Апд,Ом |

Ам,Ом |

Апд / Ам, p< |

||||||

|

Контроль |

17 |

0,124±0,007 |

100 |

0,050±0,002 |

100 |

0,001 |

||

|

1 м |

10 |

0,117±0,018 |

94 |

- |

0,053±0,008 |

106 |

- |

0,01 |

|

2 м |

9 |

0,093±0,016 |

75 |

- |

0,051±0,010 |

102 |

- |

0,05 |

|

4 м |

8 |

0,121±0,014 |

98 |

- |

0,049±0,013 |

98 |

- |

0,05 |

|

6-12 м |

8 |

0,119±0,013 |

96 |

- |

0,054±0,007 |

108 |

- |

0,001 |

При окончании периода восстановления ВКД составляло 88 %, Vq100пд – 66 %, Vq100м – 87 %, Асф – 98 %. При повышении ВКД до минимальных величин диапазона значений в контроле уменьшилась объёмная скорость кровотока в полости диафиза и осталась уменьшенной в задней группе мышц голени; амплитуда пульсаций магистральных сосудов голени уменьшилась.

В отдалённом периоде ВКД составляло 74 %, Vq100пд – 329 % (p<0,01), Vq100м –102 %, Асф – 148 % (p<0,05). При сохранении ВКД в области минимальных величин диапазона значений в контроле достоверно увеличились объёмная скорость кровотока в полости диафиза и восстановилась в задней группе мышц голени; амплитуда пульсаций магистральных сосудов голени достоверно увеличилась.

Сопоставления показали, что различия между Vq100пд и Vq100м в контроле, после тунне-лизации и по окончании периода восстановления были недостоверны и стали достоверными в отдалённом периоде (p<0,001). На основании корреляционного анализа изменения Vq100пд и Vq100м происходили не взаимосвязанно.

Корреляционный анализ подтвердил наличие уже выявленной ранее взаимосвязи между ВКД и Апд (p<0,05) и указал на наличие взаимосвязи между Vq100пд и Асф (p<0,05). На основании того, что первичны изменения, возникающие вследствие травмы, приходим к следующему заключению: изменения объёмной скорости кровотока в полости диафиза большеберцовой кости служили причиной адекватных изменений амплитуды пульсового кровенаполнения магистральных артерий голени.

Однако сопоставление параметров кровообращения не отразило причину изменений объ-

ёмной скорости кровотока в задней группе мышц голени, и было решено провести сопоставление показателей гемодинамики в изучаемых регионах.

В контроле амплитуда реограмм полости диафиза ( Апд ) составляла 0,124 0,007 Ом, участка задней группы мышц голени ( Ам ) 0,050 0,002 Ом. Различия достоверны (p<0,001).

После туннелизации Апд составляла 94-60 %, Ам – 102-106 %. Амплитуда реограмм уменьшилась в полости диафиза и увеличилась в задней группе мышц голени.

При окончании периода восстановления Апд и Ам составляли 98 %. Амплитуда реограмм незначительно увеличилась в полости диафиза и уменьшилась в задней группе мышц голени.

В отдалённом периоде Апд составляла 96 %, Ам – 108 %. Амплитуда реограмм в полости диафиза незначительно уменьшилась и увеличилась в задней группе мышц голени.

Сопоставления показали, что различия между Апд и Ам были во все сроки достоверны, изменения происходили в пределах диапазонов значений в контроле. Корреляция между изменениями не выявлена. На основании корреляционного анализа взаимосвязанно происходили изменения Асф и Ам (p<0,05).

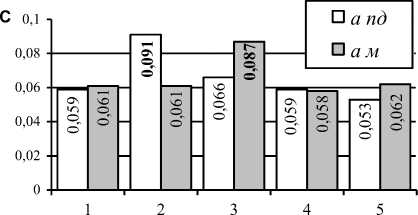

В контроле продолжительность анакроты в полости диафиза ( а пд ) составляла

0,059 0,004 с, в задней группе мышц голени ( а м ) 0,061 0,003 с. Различия недостоверны.

Сопоставления показали (рис. 1), что через 1 и 2 месяца а пд и а м менялись с противоположной направленностью, различия между ними были достоверны (p<0,05). Затем, в периоде восстановления и отдалённом периоде, различия между показателями стали недостоверными. На основа- нии корреляционного анализа изменения а пд, а м, параметров кровообращения и показателей гемодинамики происходили не взаимосвязанно. Следовательно, изменения продолжительности анакроты не обеспечивали взаимосвязь между гемодинамикой в полости диафиза большеберцовой кости и задней группе мышц голени.

Рис. 1. Центральные тенденции изменений продолжительности анакроты в полости диафиза большеберцовой кости ( а пд ) и задней группе мышц голени ( а м ). Жирным шрифтом отмечены величины, достоверно отличающиеся от величины в контроле (р<0,05). Обозначение: 1 контроль; 2 туннелиза-ция 1 м; 3 туннелизация 2 м; 4 период восстановления; 5 отдаленный период

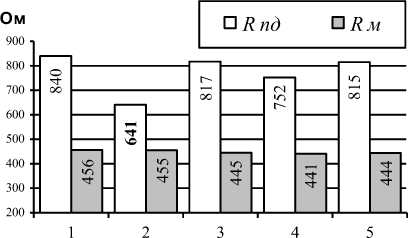

В контроле межэлектродное сопротивление участка полости диафиза ( Rпд ) составляло

840 47 Ом, задней группы мышц голени ( Rм ) 456 5 Ом. Различия достоверны (р<0,001).

Сопоставления показали (рис. 2), что различия между Rпд и Rм были всегда достоверны (р<0,01). На основании корреляционного анализа изменения Rпд, Rм, параметров кровообращения и гемодинамики происходили не взаимо- связанно. Следовательно, изменения количества жидкости не обеспечивали взаимосвязь между гемодинамикой в полости диафиза большеберцовой кости и задней группе мышц голени.

Рис. 2. Центральные тенденции изменений межэлектродного сопротивления в полости диафиза большеберцовой кости ( R пд ) и задней группе мышц голени ( R м ). Жирным шрифтом отмечены величины, достоверно отличающиеся от величины в контроле (р<0,05). Обозначение: 1 контроль; 2 тун-нелизация 1 м; 3 туннелизация 2 м; 4 период восстановления; 5 отдаленный период

Таким образом, взаимосвязь между изменениями показателей гемодинамики в полости диафиза большеберцовой кости и задней группе мышц голени не выявлена. На основании выявленной взаимосвязи между Асф и Ам изменения гемодинамики в задней группе мышц голени служили следствием изменений кровотока по магистральным артериям сегмента конечности.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В проведенном исследовании вновь проявилась взаимосвязь между ВКД и амплитудой пульсовых изменений кровенаполнения сосудов полости диафиза кости. Следовательно, получило подтверждение заключение о том, что «высокое» пульсирующее ВКД было результатом поступления жидкости пульсирующим потоком из сосудов в интерстициальные пространства полости диафиза под влиянием пульсовых изменений кровенаполнения [7].

Сопоставление параметров кровообращения в полости диафиза большеберцовой кости, задней группе мышц голени и магистральных сосудах голени показало, что после туннелизации их изменения происходили в пределах диапазонов значений в контроле. Следовательно, тун-нелизация диафиза кости не приводила к нарушениям кровообращения и её применение в предлагаемом объёме возможно при ишемических изменениях тканей сегмента конечности.

Установлено, что изменения объёмной скорости кровотока в полости диафиза и амплитуды пульсаций магистральных сосудов голени происходили взаимосвязано: в течение двух месяцев показатели кровообращения были увеличены в пределах диапазона значений в контроле; при заживлении дефектов компактного вещества органотипичной костью – соответствовали средним значениям, в процессе приспособления структуры кости к функциональным нагрузкам, через 6-12 месяцев, – были резко увеличены. На основании того, что первично происходили изменения вследствие нанесения травмы, приходим к следующему заключению: изменения кровообращения в кости служили причиной однонаправленных изменений пульсового кровенаполнения магистральных сосудов голени.

При этом в задней группе мышц голени в течение четырех месяцев объёмная скорость кровотока была уменьшена до минимальных значений диапазона изменений в контроле. Так как взаимосвязь изменений объёмной скорости кровотока в задней группе мышц голени с изменениями гемодинамики в полости диафиза большеберцовой кости не была установлена и выявлена с изменениями амплитуды пульсаций магистральных сосудов голени, приходим к за- ключению о том, что причиной изменений кровообращения в неповреждённых мягких тканях служили эффекты ауторегуляции, порождаемые изменениями кровотока в магистральных артериях сегмента конечности [3].

При анализе изменений кровообращения в изучаемых регионах было также выявлено, что взаимосвязанно менялись только амплитудные параметры пульсового кровотока. Коррекция кровообращения осуществлялась без учёта изменений содержания жидкости (на основании изменений межэлектродного сопротивления) и продолжительности анакроты. Вероятно, изменения гидратации тканей и частотных параметров пульсового кровотока служили следствием изменений гемодинамики, не учитываемыми в качестве основных характеристик при регуляции кровообращения.

На основании полученных данных после туннелизации кости регуляция кровообращения в изучаемых регионах осуществлялась следующим образом. Вследствие нанесения травмы в сосудистой системе кости усиливалось кровообращение и для его обеспечения увеличивалось пульсовое кровенаполнение магистральных артерий сегмента конечности. Усиление кровотока по магистральным артериям активировало механизмы ауторегуляции в неповреждённых мягких тканях, и в них происходило ограничение кровообращения в пределах диапазона «изменений в норме».

На основании проведенных исследований с учётом результатов исследований в полости диафиза большеберцовой кости этих животных приходим к следующей версии изменений.

У данной группы животных ВКД было относительно высоким и пульсировало вследствие того, что под влиянием пульсовых изменений кровенаполнения жидкость пульсирующим потоком перемещалась из сосудов в интерстициальные пространства полости диафиза. Туннели-зация привела к появлению дефектов компактного вещества, через которые интерстициальная жидкость стала перемещаться к окружающим кость тканям, и ВКД снизилось. Снижение ВКД привело к увеличению фильтрации жидкости из сосудов обмена в интерстициальные пространства полости диафиза. При отсутствии патологии «нагнетание» жидкости в интерстициальные пространства полости диафиза привело бы к восстановлению ВКД, а при наличии дефектов компактного вещества оно обеспечило лишь стабилизацию ВКД на сниженном уровне, при котором количество фильтрующейся из сосудистого русла и перемещающейся за пределы кости жидкости приходило в соответствие.

Для обеспечения увеличения фильтрации жидкости в сосудистой системе кости усиливалось кровообращение. Усиление кровообращения в кости служило причиной увеличения при- тока крови к сегменту конечности. Из-за увеличения амплитуды пульсового кровенаполнения магистральных артерий конечности в неповреждённых мягких тканях срабатывали механизмы ауторегуляции, и кровообращение в них ограничивалось в пределах диапазона «изменений в норме». До заживления дефектов компактного вещества продолжалось перемещение интерстициальной жидкости из полости диафиза кости к окружающим мягким тканям, что поддерживало усиление кровообращения в сосудистой системе кости и увеличение артериального притока крови к конечности.

Постепенно вследствие репаративных процессов увеличивался объём сосудистого русла кости и шло заживление дефектов компактного вещества. Через 4 месяца перемещение жидкости за пределы полости диафиза полностью прекращалось, ВКД восстанавливалось до минимальных величин диапазона значений в контроле, вследствие этого уменьшалась объёмная скорость кровотока в полости диафиза и уменьшался до величины в контроле приток крови к конечности. Вследствие уменьшения амплитуды пульсового кровенаполнения магистральных артерий конечности в неповреждённых мягких тканях включались механизмы ауторегуляции и кровообращение в задней группе мышц усиливалось.

Известно, что регенерацию кости обеспечивают сосудистые системы полости диафиза и надкостницы, образование и усиление функции анастомозов между которыми приводит к «спонгизации» части компактного вещества [1, 8]. Участием сосудистой системы надкостницы мы объясняем то, что ВКД восстанавливалось до минимальных значений диапазона изменений в контроле в условиях ограничения объёмной скорости кровотока в сосудистой системе полости диафиза.

Основной особенностью отдалённого периода служила структурная перестройка кости, обеспечивающая структурное приспособление зон повреждений к функциональным нагрузкам [8]. Структурной перестройкой кости мы объясняем резкое усиление кровообращения в сосудистой системе кости и соответствующее увеличение притока крови по магистральным артериям конечности. Вероятно, к этому времени завершилось развитие коллатеральных сосудов, вследствие чего увеличение артериального притока обеспечило усиление кровообращения в кости без изменений кровообращения в неповреждённых мягких тканях.

Исследование показало, что туннелизация диафиза длинной кости в предлагаемом объёме способствует длительному усилению кровообращения в кости и увеличению притока крови к сегменту конечности. Одновременно в неповреждённых тканях происходит ограничение кровообращения в пределах диапазона изменений «в норме». Так как ухудшение кровообращения в сегменте конечности как в раннем послеоперационном периоде, так и в течение следующих 12 месяцев после оперативного вмешательства не выявлено, ишемические изменения, не относящиеся к критическим, не являются противопоказанием для применения туннелиза-ции костей конечности.

В связи с тем, что в течение четырех месяцев возможно ограничение кровообращения в непо- вреждённых тканях у пациентов с ишемическими изменениями конечности, в течение этого времени желательно применение местной стимулирующей кровообращение терапии, например, применение функциональных нагрузок. После шести месяцев происходящие в кости процессы служат причиной постоянно сохраняющегося увеличения притока крови к конечности, следовательно, в это время желательны нагрузки, стимулирующие развитие коллатерального кровообращения.

ВЫВОДЫ

-

1. Туннелизация диафиза длинной кости приводит к усилению кровообращения в кости и увеличению притока крови к конечности.

-

2. В послеоперационном периоде вследствие «включения» механизмов ауторегуляции кровообращение в неповреждённых тканях сегмента конечности ограничивается в пределах диапазо-

- на изменений «в норме». После заживления дефектов компактного вещества органотипичной костью кровообращение в этих тканях восстанавливается.

-

3. Туннелизация диафиза кости показана для получения длительного увеличения притока крови к сегменту конечности.